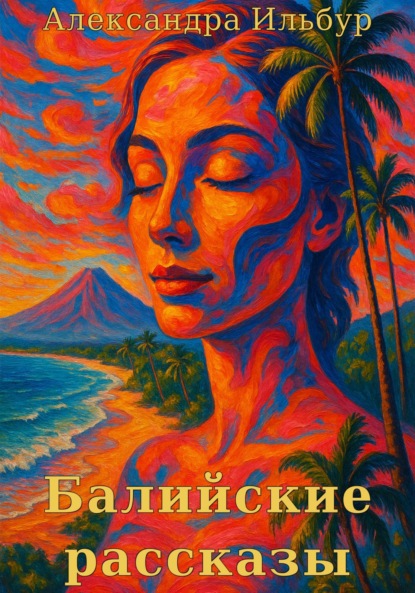

Балийские рассказы

- -

- 100%

- +

Они снова качались на тех же качелях, теперь уже муж и жена, а холодный шоколад был холоднее и слаще, чем когда-либо.

Иногда жизнь делает странные повороты.

Они приехали искать виллу, но нашли свой дом – место, где джунгли встречаются с океаном, а случайные дороги становятся судьбой.

Хранители дождя

Лодка шла не по воде – по звуку. Мотор старого «Ямахи» кашлял, как дедушка после табака, и каждый кашель отдавался в деревянном брюхе суденышки, будто тот вздыхал. Индийский океан вокруг был цветом свинца; к западу – ни одного паруса, ни одного света, только низкие облака, распластанные над линией горизонта, и белые шрамы прибоя на внешнем рифе. Впереди виднелась полоска тёмно-зелёной земли – Сиберут, самый большой из островов Ментавай.

Я – Клеменс, европейский писатель, когда-то уверенный, что мир можно уложить в главы и абзацы. Когда-то – пока не понял, что есть места, где язык – всего лишь мокрое перо за ухом у человека, который ищет дождь.

– Hati-hati, – сказал рулевой Аман Рузи, не отрывая взгляда от волн. – Осторожно. Маганган – течение.

Мы бросили взгляд туда, где кромка рифа разомкнулась на миг и показала живую пасть. Лодка вздрогнула, как человек, который вдруг вспомнил, что забыл закрыть дверь. Потом – всё. Воздух стал солёным и густым, брызги пахли известью кораллов. Мы пересекли губу лагуны и вошли в заводь, где вода была почти черной от отражений мангров.

На причале из неровных досок нас уже ждали: мальчишки с копьями для рыбы, женщина с корзиной, где под листьями банана прятались розовые мидии, и высокий, сухой как лук шаман – сикереи – в ожерельях из плетеных волокон и семян. Его татуировки – тонкие линии и спирали – выглядели как карта места, где я еще не бывал.

– Manua punen? – спросил он. Праздник?

– Tamu. Гость, – ответил за меня Рузи.

Меня повели в ума – большой дом на сваях, сердцевину общины. Теплое дерево скрипело, как если бы каждое полено помнило историю, из которой его вытащили. Внутри пахло дымом, пальмовыми волокнами, сушеной рыбой и сдобренными травами – теми, что висят под навесом, как четки.

Я приехал «снимать книгу» – так, по крайней мере, звучала формулировка в письме издателю. «Самые красивые и самобытные племена Индонезии», «люди леса», «удивительные тату», – клише шли строем, как туристы по кофейной плантации. Но уже в эту первую минуту я понял: если я начну перечислять очевидное, то напишу не про них – про себя. А я устал от собственного голоса.

Ночь в ума – как баюканье. Дождь лег на крышу, и дом загудел тихим ульем. В дальнем углу двое мужчин вырезали из легкого, как семечко, дерева корпус будущей лодки – каноэ с аутригером, плавающей ногой. Женщины чистили маниок, дети заплетали из листьев пальмы ровные полосы, каждая полоса – как строка, что держится без клея, только на терпении. Дым от очага выходил сквозь щели, делая воздух вкусным и густым. На стене висели старые ножи, отшлифованные временем; на балках – плетеные обереги из корней.

Сикереи сидел напротив меня, на голубом коврике из циновки; в руках у него была пучка листьев. Он улыбался медленно, как человек, который отлично знает, что время – не нитка, а ткань.

– Смотри, буле, – сказал он негромко, называя меня «белым», как их предки называли первых голландцев. – Эти линии – показал на свои татуировки. – Не украшение. Это… как твой блокнот. Только внутри. Чтобы не забыть, как идет дождь.

Здесь дождь – больше, чем вода. Это язык, на котором разговаривают лес и море, и переводчики у него – несколько стариков и один мальчик, который пока беспомощно улыбается, но уже умеет слышать.

Утром меня взяли с собой «проверять воду». Двое подростков, смеясь, поднимали и опускали ручьи в деревушке, задвигая глиняные заслонки в узких каналах, чтобы рисовые лоскуты – их тут мало, в основном саговые пальмы и огороды, – «пили» равномерно. Но, в отличие от балийского субака, это было проще, грубее – как если бы лес и люди здесь договаривались между собой без бумажных протоколов, просто дыханием.

– Здесь все вместе, – сказал Аман Рузи, шагая по вязкой тропе. – Если у одного нет рыбы – едят у соседа. Если у соседа заглох мотор – несут его лодку. Зато если кто-то забывает делиться – лес не даёт ему зверя. Лес видит.

Я смотрел, как на берегу двое малышей учатся делать стрелы. Острие они вымакивали в темной смоле из коры – я слышал, что где-то используют яд из дерева, похожего на антиарис токсикария, но никто не произносил этого вслух. Слова здесь вообще произносят скупо: влага сама говорит за людей.

Меня привезли на маленькое озерцо среди торфяной низины. На поверхности лежала тень от орла – огромного, как детская мечта быть капитаном корабля. На дальнем берегу я заметил носорога-птицу – рогатого буера, который пролетел, хлопая крыльями, будто каждое движение стоило ему средней грозы. Обезьяны, которых я бы в Европе назвал «мартышками», здесь кричали, как забытые скрипки.

Я записывал все – и сразу понимал, что записи – это, конечно, важно, но иногда смешно. Язык снова упирался в собственную кожу.

На третий день меня позвали на punen – праздник. «Духи леса любят танцы не меньше людей», – сказал Рузи и улыбнулся как по секрету. Село очистило площадку – даже не площадку, а просвет в пальмах, – и разложило бамбуковые настилы. Женщины выложили на листья банана подарки для предков: жареную рыбу, вареные яйца, сладкий рис в корзинках, спелые джекфруты, ломтики лепешки. Мужчины натянули на лучины тонкую шкуру – это был барабан, который отозвался глубоко, как если бы ударил в живот лесу.

Сикереи появился, как появляется дождь: никто не видел, откуда, но все вдруг поняли – он уже здесь. На его голове была корона из листьев и перьев; на груди – ожерелья, пахнущие дымом и соком растений. Он провёл ладонью по воздуху – и дети замолчали, как ручьи, которые вдруг закрыли заслонкой.– Сегодня просим лес помнить о нас, – произнес он и посмотрел на меня. И просим нас помнить о лесе.

Начались танцы – не синхронные, как в туристических шоу, а такие, где каждый находит свой шаг внутри общего ритма. Женщины двигались, как море на мелководье; мужчины – как ветки, которые знает ветер. В какой-то момент ко мне подошёл мальчик, взял за руку и, смеясь, втащил в круг. Я чувствовал себя так неуклюже, как только может чувствовать себя человек, который пытался всю жизнь попасть в правильный ритм, не поняв, что ритм – это ты сам. Мои шаги были неправильными, мои руки – деревянными. Но никто не смеялся. Танец принял и разжевал меня, как манго.

После танца, под треск насекомых, шаман позвал меня на обряд исцеления. Не для меня – для молодого рыбака, которого «не отпускал» сон: тот видел под водой белых рыб, что манили его в глубину. Сикереи зажег смолу, воздух наполнился терпкой горечью. Он шептал – не заклинания и не молитвы: вещи, которые рыбака, возможно, не научили вовремя. «Не иди один», «Смотри вверх, когда ныряешь». Он провел пучком трав над телом, моросил на него водой из половинки скорлупы. В какой-то момент певучее бормотание стало похожим на плач – тихий, древний, как если бы плакал лес за всех, кто хоть раз уходил из него без оглядки.

И тут я понял, что не просто «смотрю», как в музеях. Меня вписали в их круг, как вписывают в семейное фото того, кто, может быть, и не родня, но уже – больше, чем знакомый.

Дни пошли без названий. Я помогал тянуть сетку, тащил бамбук, учился вылавливать крабов руками из крохотных пещерок в серых сгустках приливного ила – это была самая детская радость из всех, что со мной случались: нащупать твердую, шершавую спину; понять, что жизнь сопротивляется; тянуть и смеяться от страха быть щипнутым. Мы ели на полу, над большой тарелкой; пальцы пахли перцем и морем. Вечером старики рассказывали истории – их истории всегда начинались одинаково: «Когда лес был моложе…», – и всегда заканчивались так, будто и не заканчивались вовсе, а просто уходили в ночь.

Я принес им лекарства – то, что просил доктор из города: перевязки, антибиотики, обезболивающее. Я не герой в этом месте; я – курьер. Но, когда у ребенка спал жар, меня благодарили так, как будто я собственноручно остановил шторм.

Самое важное произошло на шестой день.

Меня позвали внутрь леса – за ручей, за линию мангров, к сухому месту, где стоял «дом слов». Это был небольшой навес из листьев и ветвей, под которым лежал камень. На камне – рисунки. Очень простые: лодка, три рыбки, изогнутая змея, обведенная ладонь. Мне сказали: «старое», и я не стал спорить. Сикереи сел напротив, положил ладонь на ладонь и тихо начал говорить. Его слова я не понял; понял – другое: на лицах тех, кто слушал, появилась тень-улыбка, как когда узнаешь человека по походке в темноте. Что-то древнее в этом лесу узнает нас до имен. И если долго сидеть рядом, ты поймешь: мир обрабатывает тебя, как дерево, пока ты не станешь гладким, чтобы из тебя можно было что-то сделать.

Тем вечером мы сидели на крыльце, и сикереи, глядя в темноту, сказал:

– Ты приехал писать про нас. Напиши про себя.

– Про себя?

– Про то, что ты искал здесь. Не людей в разрисованных кожах. Ты искал тишину, которая слышит. Ты искал, где не надо быть сильным, чтобы тебя не бросили. Ты искал дом, где тебя не измеряют вещами. Ты искал, где вода течет не из крана, а потому что ей надо течь.

Он поправил ожерелье, под пальцами звякнули маленькие семечки.

– И напиши еще, – добавил он. – Что, если ты уйдешь и забудешь – лес тебя простит. Но ты сам себя – нет.

В ночь перед отъездом пошел большой дождь. Он шел не сверху – со всех сторон. Удары по крыше напоминали шаги множества людей, которые долго шли рядом и наконец пришли. Мы втроем – я, Рузи и его старший сын – сидели, подперев подбородки, и слушали, как дом плывет. В чашке дымился сладкий чай, рядом потрескивали дрова. Соседи заносили сухие дрова и старые сети, женщины смеялись, кто-то пел без слов.

– Почему ваши тату – такие? – вдруг спросил я у Рузи, показывая на его предплечье: там чернела аккуратная спираль и шли в стороны лучи – как солнце, нарисованное ребенком.

– Чтобы не забыть. – Он улыбнулся. – Здесь – путь реки, здесь – путь ветра. А это – дом моих родителей – лучи, как оказалось, были крышей ума с палками-сваями. – Если уйду на другой берег – вспомню, как возвращаться.

– А если… – я замялся. – Если тебя не станет?

– Тогда мои дети будут помнить. – Он календарно кивнул. – Память – это не то, что в голове. Это то, что делают руки.

Слова упали и утонули, как бамбук, который всегда сначала тонет, а потом всплывает.

Утром лодка была легкой, как улыбка. Солнце выбралось из облаков и оказалось не белым – желтым, как школьный мел. Мы прощались: женщины повязывали вокруг моего запястья узкий браслет из волокон; старики пожимали руку крепко, почти болезненно; дети свистели в ракушки, их звуки были похожи на смех над морем.

– Jangan lupa, bule, – сказал сикереи. – Не забывай. И возвращайся не с камерой – с руками. Он показал на сухую лодку, которую надо было доделать. – Руки – это лучшее, что человек может приносить.

Лодка прошла внешний риф, нас качнуло. Океан снова стал свинцовым – но теперь я знал: это не про тяжесть, это про глубину. Я достал блокнот, и слова вдруг пошли без насилия: не про «самобытность» и «самые», а про то, что жизнь держится не на громких маркерах, а на тихих ремесленниках дождя; не на лайках, а на тех, кто каждое утро открывает и закрывает невидимые заслонки, чтобы вода доходила до всех.

На Суматре, в порту, я купил нож – простой, с твердым лезвием и рукоятью из дерева, выполированной чужими руками. Дома, в Европе, я буду резать им хлеб. Иногда пальцы будут вспоминать пятна на ладони Рузи, и я буду знать: память – в том, что делают руки. И ещё – в том, что мы удерживаем от забывания.

А издателю я напишу так:

«Вы хотели книгу о самых красивых и самобытных. Я привез вам историю про людей, для которых дождь – не погода, а обязанность. Про острова, где дом держится на сваях, а община – на договоре, который подписан не ручкой, а привычками. Про шаманов, чьи тату – это не институт стиля, а библиотека, которую читают пальцами. И – про одного европейца, который хотел взять, а научился быть должным: лесу, воде, людям и себе вчерашнему».

В самолете я закрою глаза и услышу тот барабан – не инструмент, а сердце ума. И пойму, что все эти годы я искал не «дальнюю экзотику» – ближнюю простоту. И что иногда, чтобы услышать собственный голос, надо уехать туда, где люди говорят шепотом – и очень редко впустую.

Письмо из Тораджи

Автобус из аэропорта Сулавеси полз вдоль зеленых склонов, будто осторожно трогал пальцем ребра острова. К вечеру дорога взобралась в прохладу, и воздух стал пахнуть сосной, мокрым камнем и кофе. Алексей приник лбом к стеклу: крыши домов в виде лодок – выгнутые, словно крылья гигантских птиц, – всплывали и исчезали между холмами; на открытых площадках сушились шелухи кофейных ягод, дети катали друг друга в корытах, а над всем этим вился легкий дымок – негарь, а запах, в котором смесь гвоздичного табака, жареного риса и времени.

– Добро пожаловать в Тораджа, – сказала Дина, его проводник и переводчик, когда автобус наконец остановился на маленьком автовокзале Рантепао. – Здесь горы хранят память лучше людей.

Она улыбнулась – светло, без попытки произвести впечатление – и протянула бутылку с водой. У Дины были внимательные глаза человека, который умеет слушать. Для репортера это находка.

– Успеем к семье? – спросил Алексей.

– Успеем. Сегодня последний день перед Rambu Solo’. Завтра начнут строить павильоны на ранте.

Он записал незнакомые слова в блокнот. Когда-то его учили: «Пиши так, чтобы читатель чувствовал ладонью дерево, а не читает слово «дерево». Тораджа сама словно просила о такой работе – ладонью по дереву, щекой к камню, носом в дым.

Дом семьи, куда их привела Дина, назывался тонгконан. Он стоял на толстых столбах, как на ногах древнего зверя, а крыша выгибалась к небу, будто вспоминала море, откуда пришли предки. Фасад был весь в резьбе – чёрный, красный и белый узор: геометрии, рога буйволов, спирали водоворотов, будто поднятые из реки. Под фронтоном висели настоящие рога – ярус за ярусом, свидетельство прошлых церемоний.

Во дворе под навесом пахло смолой и пальмовым вином. Женщины скатывали рис в длинные цилиндры, завязывали их в листьях банана – для завтрашних гостей. Мужчины строили бамбуковые павильоны – легкие, как каркасы птиц. На соседней площадке подростки тренировались в дощатых носилках: держали ритм, поворачивали, и днище носилок звенело, как дерево под дождем.

– Внутри – она, – тихо сказала Дина. – В доме мертвые живут как больные. До «больших проводов» – Rambu Solo’ – они «еще с нами». Семья кормит их, разговаривает, чистит комнату. Жалюзи всегда приоткрыты – чтобы слышать двор. Это… чтобы понимать, что жизнь рядом.

Алексей кивнул. Внутри он был готов к чему угодно, но сердце все равно дернулось.

Комната была чистой и прохладной. На низкой платформе стоял гроб – простой, лаковый, тот самый «первый». На крышке – белая ткань, на ткань положены ленты с узором дома, рядом – тарелка с рисом и кружка сладкого чая. В углу – бутылочка с формалином и сухие травы: здесь мертвых бальзамируют и хранят в доме месяцами, иногда годами. Дина шепотом объяснила:

– Позже ее переложат в «правильный» гроб – резной, из железного дерева. Это как одежда для пути: повседневная – для дома, праздничная – для дороги.

– Как ее звали? – спросил Алексей.

– Нэ’ Лелла. Мать дома. Ее имя будут произносить еще долго, – сказала Дина. – У нас нет «похорон» в европейском смысле. Есть долг, который копят годами: буйволы, свиньи, павильоны, люди. Когда долг собран, долг возвращают миру. Тогда душа идет в горы к предкам.

У изголовья сидел старик – муж или брат, не спросишь. Он курил гвоздичную сигарету – дым был сладким и пряным – и тихо говорил на диалекте. У ног лежала внучка, девочка лет семи, она держала в руках воздушного змея. Алексей поймал себя на невозможной мысли: «какая правильная тишина». Тишина не «похоронная», а тишина уважения – как в библиотеке, где знают, что слово весит.

– Завтра будет шумно, – сказала Дина. – Сегодня – чтобы посидеть рядом.

Ранте, поле для церемонии, к утру стало похожим на декорацию большого спектакля. По кругу стояли временные дома для гостей – ланда, бамбуковые, прозрачные. В центре – высокий помост для носилок и «праздничного» гроба, рядом – загородки для буйволов, вычесанных, как породистые кони. Белые, пегие, чёрные – у каждого своя цена, у белого, тедонг беланга, – особая: один такой равен ста свиньям и целому году накоплений. На траве уже лежали вязанки пальмовых листьев – потом из них сделают ковши для соуса, тарелки для риса, мостики для теней.

– Смотри внимательно, – предупредила Дина. – Ты журналист. Ты привык держать дистанцию. Здесь лучше держать уважение.

По периметру стали собираться люди: родственники в черном батике, соседи в красно-черном, старейшины в белом. Приехали дальние – целые кланы, двоюродные и троюродные, и каждый привез подарок: кто свинью на бамбуковом шесте, кто мешок риса, кто деньги в конверте. Все записывалось в толстую тетрадь – зачитывал юноша с серьезным лицом. Потом эти долги вернут – на их церемонии. Жизнь здесь – не рыночная сделка, жизнь – огромная бухгалтерия взаимности.

К полудню заиграли флейты. Носилки с «домашним» гробом четырнадцать мужчин подняли, как торт, и понесли к помосту. Носилки качались, и мужчины подшучивали друг над другом – но силу держали неожиданную, телесную, как в танце, где хрипит земля. Перед помостом старейшина поднял ладонь: остановка. Женщины подняли и развернули длинную ткань – узор дома – и устроили нечто вроде ворот. Под этими воротами нэ’ Лелла проходила «из дома» в «дорогу».

На помосте стоял другой гроб – резной, с крышкой, украшенной цветком папоротника и буйволиными рогами. Его сверкающий лак казался ещё тёмнее на фоне дневного света. Трое мужчин с осторожностью переложили тело. Тут же один из старших сыновей, прижав к груди тесак, произнёс речь – не про смерть. Про долг, семью и то, что «она только ушла вперед». Потом – короткая молитва, и крышку закрыли.

– Теперь ее путь начался, – сказала Дина. – Все, что дальше – про нас. Про то, как мы проводим.

Дым поднялся столбом. Заработали ножи. Несколько буйволов повели в загородку – важные, дорогие, выхоленные. Алексей сжался – он понимал, на что смотрит, но глаза все равно отказывались принимать. В Европе сцена была бы невозможной. Здесь это – дар предкам и социальная валюта, входной билет души туда, где нет недолгов.

– Сколько их будет? – спросил он.

– Столько, сколько семья может «поднять». Два – уже серьезно. Десять – громко. У вождей – двадцать, сорок, – пожала плечами Дина. – Чем выше долг, тем выше громкость памяти. Со стороны можно спорить. Здесь спорят тоже. Но никто не скажет, что это пустое. Кровь – это связано с жизнью. А мясо – для всех. Видишь, уже кипят котлы? Сегодня будет великий обед.

Они стояли у края поля, и Алексей, записывая, внезапно почувствовал, как со всех сторон на него движется жизнь: жар солнца на шее, липкий дым на руках, детский смех за спиной, сухая ладонь старика, который перекладывал табак в бумажку, и – да, – кровь, густая, теплая, не на экране, а на воздухе, которой они все дышали. Это был тот редкий момент, когда профессия – увидеть и назвать – сталкивалась с чем-то, что надо прожить.

Той же ночью, когда музыканты разошлись, а в бамбуковых домиках забормотали люди – не спали, говорили – Дина привела Алексея к дому резчика. Внутри пахло стружкой и маслом. На стене висели незавершённые тау-тау— деревянные фигуры умерших, что глядят с балкончиков скальных могил. Лица – не портреты, а память: ноздри, лоб, линия губ; главное – взгляд, серьезный, чуть отстраненный, будто «оттуда».

– Это для нее? – спросил Алексей.

– Нет, – улыбнулся мастер. – Для дяди Ламбе. Его положат в скалу через месяц. А это… – он достал из ящика старый конверт, пожелтевший и удивительно плотный, – для тебя.

– Для… меня? – переспросил Алексей, решив, что опять недопонял.

– Для «русского, который придет и будет слушать», – сказал мастер. – Так велел один человек. Он жил у нас – много лет назад. Михаил Сергеевич. Белый, упрямый, смеялся громко. Умер десять лет назад. Письмо оставил у тонгконана, чтобы передать. Я храню. Ты пришел – я отдаю.

Алексей осторожно принял конверт. На нем было выведено «Для того, кто спросит у горы». Внутри – лист бумаги в клеточку, «в тетрадку», ровный, старомодный почерк. Усевшись на пороге, под лампу на керосине, он прочел:

«Если ты это читаешь, значит, ты был достаточно упрям, чтобы доехать до места, где мир – рукопись, а не экран.

Приехал я сюда чужим и остался – человеком. Впервые увидел смерть без визга. Здесь мертвые – не чужие. Они живут дома. Их кормят, с ними говорят, их «переводят» из одного ложа в другое, как из повседневного в праздничное. Да, здесь режут буйволов. Да, здесь иголкой времени подшивают долги к сердцам. Но это все – про нас, живых.

Я много лет чинил мосты – и понял, что мост нужен не только через реки. Здесь учишься строить мосты через молчание. Между «уже не» и «еще да».

Если тебя пугает кровь – не смотри на ножи, смотри на руки, раздающие мясо соседям. Если тебя пугает слово «смерть» – сядь на пороге рядом с теми, кто шьет ленты для гроба, и ты услышишь смешки и сплетни. Они – здесь. Мы – здесь. Горя нет в самом факте ухода. Горе – в бедности нашей памяти.

Я буду стоять на балконе, где тау-тау глядят в долину. Узнаешь меня по смешной брови – резчик не вытерпел и оставил мою. Посмотри на меня и не опускай глаз.

Запомни: горы принимают тех, кто умеет возвращать долг. Это не про буйволов. Это про время. Мы пришли сюда и берем у мира воздух и хлеб, ласку и дело. Наш долг – вернуть миру смысл.

Если ты журналист, – не пиши о «дикости». Напиши о порядке.

Михаил Сергеевич, который больше не спешит».

Конверт пах не пылью – кофе, смолой и табаком. Алексей почувствовал, как на глаза поднимается вода. Он не знал Михаила Сергеевича, но был уверен: тот смеялся громко.

– Он был вашим? – спросил Алексей.

– Он был наш. А теперь – гор. – Мастер кивнул на горную гряду в темноте. – У нас так. Кто слушает – тому дом.

На следующий день Rambu Solo’ вошел в ту фазу, которую в путеводителях называют «кульминацией». Ленты заняли свои места, как строки на странице, носилки стояли, как утверждение, и все происходящее казалось одновременно театром и правдой. Алексей поймал себя на странной мысли: «Вот это – способ держать время». Не удерживать, не «законсервировать» – удерживать, как плотина воду, чтобы выпустить ее туда, где она будет нужна.

Под вечер, когда мясо уже разошлось по домам, когда на ранте остались мальчишки с бумажными змеями и собаки, ищущие кости, семья пригласила Алексея на «последнее сидение». В доме у «праздничного» гроба было прохладно. На полу лежали ковры, пахло свежей смолой и рисом. Два человека – сын и племянник – аккуратно подняли гроб: завтра его повезут к скале.

– Пойдешь? – спросила Дина.

– Пойду. До конца, – сказал Алексей.

Они шли по тропе, которая казалась длиннее, чем есть, потому что каждый шаг был словом. Скала встретила их свистом ветра и белыми балкончиками – там, где на каменной стене висели галереи тау-тау. Потом, позже, Алексей узнает названия: Лонда, Лемо, Кете Кесу’… Сейчас он просто поднимал голову и видел деревянные взгляды. Они были не «жуткими» – внимательными.

Дыра в скале – лианг – была закрыта дверью с резьбой. Ее сняли. Внутри прохладно, сухо, пахнет камнем и древесной пылью – не могила, а кладовая времён. В углу уже стояли длинные сундуки – эронг – старые, потемневшие, и новый, светлый. Люди молча передали гроб из рук в руки, как ребенка. Закрыли дверь. На балкон вывели новый тау-тау: лицо женщины серьёзное, губы мягкие, руки сложены – не молитва, а приветствие.

Алексей стоял на тропе и вдруг увидел его – «смех бровью»: мужская фигура в старой, треснувшей шляпе, с приподнятой левой бровью. Михаил Сергеевич. Он смотрел прямо – и чуть насмешливо. И Алексей понял: письмо – было не только для него. Письмо было для всех, кто ещё умеет смотреть.

– Ты видишь? – тихо спросила Дина.

– Вижу, – ответил он. – И слышу.

– Что?

– Как горы дышат, – сказал он и впервые в жизни подумал, что такое «хорошая смерть».

Через неделю он все еще был в Торадже – писал, слушал, пил крепкий местный кофе в маленьких варунгах, где мужчины вязали верёвки и обсуждали цены на буйволов, и вдруг услышал новое слово: Ma’nene. Праздник «обновления тел». Это не «ужас», как любят писать сайты; это – встреча. Северные деревни, август, люди вынимают старые гробы из скал, чистят кости, меняют одежду, смеются, плачут, фотографируются рядом – не из мрака, из любви. Он не успевал – Ma’nene был в другом времени. Но мысль о нем отзывалась в письме, как эхо: «обнови память».