Славянские боги. Все мифы и легенды

- -

- 100%

- +

Чтобы заночевать, Геракл выбрал неглубокую, но сухую пещеру на берегу реки. Пробираясь вглубь нее со смолистым факелом в одной руке и сучковатой дубиной в другой, путник набрел на большую комнату, посреди которой жарко горел и светился костер.

Но тут Геракл вдруг услышал странный свист и шелест. Обернувшись, грек увидел прекрасную женщину с прекрасным лицом и полными грудями. Но она была женщиной только до половины. Дело в том, что нижняя часть красавицы оказалась… змеиной, и, сплетенная в два тугих кольца, вся сверкала, переливалась разноцветной чешуей.

Геракл не только не испугался вида хозяйки пещеры, но сразу сказал:

– Если ты приходишься родственницей Артимпасе, которую почитают здешние жители скифы, – прими меня! Ибо я пришел с миром!

Не успела странная женщина хоть что-то вымолвить в ответ, как Геракл положил дубину, а затем спокойно снял с плеч лук и свиную шкуру с широким поясом, к которому была привешена чаша, чтобы поскорее обсушиться.

Но хозяйке пещеры пришлась по душе смелость незваного гостя.

– Ты угадал, пришелец. Артимпаса – моя сестра, а меня зовут Апи[11]. Но еще никто доселе не отваживался входить в эту пещеру. Поэтому – располагайся здесь и чувствуй себя как дома.

Согревшись и отведав предложенное угощение из мяса и сыра, Геракл спросил хозяйку:

– Послушай, не видала ли ты где-нибудь моих заблудившихся быков?

В ответ дева-змея, соблазнительно поводя своими сверкающими бедрами и ластясь к статному, с мощным торсом гостю, сказала:

– Быки у меня в другой пещере, но я не отдам их, пока ты, Геракл, не разделишь со мною ложе!

Однако даже после того, как греческий герой, надо сказать, не без удовольствия исполнил просьбу богини, Апи не стала спешить выпускать быков, желая как можно дольше удержать мужчину:

– Не сегодня! Там, за пещерой, ревет буря! А здесь сухо, тепло…

И опять Геракл не стал возражать против гостеприимства хозяйки.

…Так прошло-пролетело немало времени, пока в конце концов Гераклу не надоело целыми днями есть, пить и нежиться с девой-змеей. Да и Апи, следует признать, пришло в голову, что суровый отец Папай и хранительница семейного очага Табити могут покарать ее за пренебрежение данной клятвой стеречь святилище сестры от незваных гостей.

И вот, возвратив быков греческому герою, она сказала ему на прощание:

– От тебя у меня в чреве толкаются трое сыновей. Скажи же, что мне с ними делать, когда они родятся и подрастут? Оставить ли их здесь или же отослать к тебе?

Подумав, Геракл ответил:

– Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего поступить так: посмотри, кто из них сможет натянуть мой лук, испить из моей чаши и опоясаться моим поясом, того и оставь жить здесь. Других же сыновей отошли на чужбину.

С этими словами Геракл натянул свой лук. Затем, показав, как опоясываться, он передал лук и пояс с пристегнутой к нему чашей и с легким сердцем вновь обретшего волю человека отправился дальше.

Геракл затем совершил еще много подвигов… Но не о греческом герое будет наша дальнейшая речь. Вернемся, пресветлый князь, к деве-змее Апи в пещеру, на берег Борисфена-Словутича.

…Когда дети выросли, мать дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого Гелоном, а младшего Скифом.

Затем она поступила, как велел Геракл. Двое сыновей – Агафирс и Гелон – не смогли справиться с задачей, и мать изгнала их из страны. Младшему же, Скифу, удалось натянуть лук и надеть пояс, и он остался в Гилее.

Словен

Прошли века. Потомки Скифа расселились вдоль берега моря, к югу от Гилеи. Но вот с востока и запада надвинулись враги. В довершение всех бед между людьми вспыхнули распри.

И тогда князь по имени Словен, отличавшийся мудростью и отвагой, сказал соплеменникам:

– Разве нет еще земель, годных для поселения? Оставим вражду и отправимся в полуночные страны, из которых родом боруски[12] – наши пращуры!

Народ Словена и его жены Шелони, подобно острокрылым птицам, перелетающим через бескрайние пустыни, устремился на север.

Долго пришлось скифам искать подходящее место для поселения. Не все выдержали трудности пути. Кто-то затерялся в бескрайних лесных дебрях, кто-то решил повернуть назад.

Сыновья Словена – воеводы Прус, Лех и Чех – не стали искушать судьбу и выбрали земли между Дунаем и Вислой. Само, Хорват и Звонемир ушли еще дальше на запад. Бус осел по среднему течению Днепра.

Говорят, что Лех и Чех вместе добрались до горы Ржип. Там их пути разошлись. Лех спустился в обширную равнину, а Чех отправился в горную страну Богемию. Люди Леха все ждали, что боги дадут знак, который положит конец их странствиям. И вот они набрели на огромное гнездо, над которым грозно парил огромный белый орел…

Самые отважные сыновья Словена – Рус и Бастарн – дошли до берегов озера Мойско. Земли здесь были не такие плодородные, как на юге, – лесистые и болотистые, зато никто не угрожал спокойствию народа. На берегу впадающей в озеро Мойско реки Мутной[13] скифы выстроили город Словенск, или Велиград[14].

Меч Словена

Рассказывают, что в одной из битв с прежде неведомым народом сыну Словена – Русу – разбили голову. Весь в крови, Рус явился к отцу и стал готовиться к ужасной мести. Но мудрый Словен предостерег сына:

– Смотри, если увидишь, что люди, которым ты желаешь отомстить, не имеют никакого наследства, кроме тугого лука и пояса с медной чашей, лучше подружись с ними. Вместе вы станете настолько сильны, что никакому врагу будет не под силу победить вас.

Случилось так, как предвидел Словен: Рус не стал проливать чужую кровь. В благодарность неведомый народ научил Руса, как согреваться долгими холодными зимами – бросать на раскаленные камни воду, пока не пойдет горячий пар.

О гибели Словена ходят легенды. Общее в них лишь то, что она связана с мечом.

Охотясь, Словен заметил двух карлов рядом с большим камнем, под которым лежал невиданной красоты меч-кладенец. Вспомнив, что в таких случаях следует делать, он стал читать заклинания, не давая карлам исчезнуть.

Когда карлы спросили, как они могут себя выкупить, Словен потребовал отдать ему меч. Карлы нехотя исполнили просьбу, но, прежде чем скрыться, прокляли оружие.

Меч Словена стал самым острым из всех мечей. Его удар невозможно было отразить, нанесенная им рана всегда оказывалась смертельной. Если обнажить меч-кладенец, то обратно его уже нельзя было вложить в ножны, не обагрив кровью.

Однажды Словен столкнулся с варягом Арнгримом. Завязался жестокий бой. Волшебный меч пробил щит Арнгри-ма и воткнулся в землю. Тогда Арнгрим отрубил Словену руку, взял меч и убил им князя. Дочь Словена – прекрасная Эйвура – досталась победителю[15].

Много лет спустя один из потомков Арнгрима по имени Хейдрик оказался далеко на востоке, в земле славян, позже прозванной Гардарикой[16], где при странных обстоятельствах на охоте убил сына местного князя. Тот тем не менее отдал ему в жены свою дочь.

Далее к Хейдрику явился бог свеев Один и задал ему загадки. В конце они поссорились, и бог наслал на Хейдри-ка проклятие. И действительно, враги зарубили Хейдрика, похитив меч Словена. Хейдрика похоронили в Карпатских горах.

Сын Хендрика – Ангантюр – долго искал убийц своего отца и опознал их в рыбаках по мечу-кладенцу… Пир по случаю успешной мести Ангантюр, уже как король народа готов, справил в Археймаре, на берегах Днепра[17].

Венд и его сыновья

Сын Словена – Рус – женился на девушке по имени Поруса, от которой у него был сын по имени Венд, или – на свейском языке – Вандал.

Князь Венд, также прозываемый варягами Гертнитом, а прочими Всеславом, отличился, прежде всего, военными походами. Он ходил и на север, и на восток, и на запад. Ходил посуху и морем. Покорив многие народы, Венд вернулся в Новгород. Говорят, что князь был во всем подобен своему отцу, – мудрому законодателю и счастливому полководцу. Когда пришло время, Венд женился на варяжской принцессе Адвинде.

Сыновья Венда – Избор и Владимир Старый…

* * *И снова мысль Киприана вернулась к нерадостным нынешним временам.

Когда Новгород был взят шведами, он, Киприан, поехал в Швецию русским послом. Но там его подвергли пыткам, желая «выведать государственные тайны о России», и продержали в заключении целых два года.

Только в 1614 году Киприану удалось возвратиться на родину. Россия к тому времени воскресла из пепла Смуты. Царем был избран еще совсем молодой Михаил Федорович из рода Романовых.

И Киприан продолжил писать, но теперь уже не как Вещий Боян, обращаясь светлой мыслью к Владимиру Святославичу, а к новому русскому царю. Ибо задумал Киприан дело великое, славное и невиданное: сохранить знания волхвов, показать самодержцу всероссийскому, что слава его народа куда древнее славы хитрых греков и не от греков начало русской истории, а от самых древнейших скифских и славянских прародителей…

О том, почему скифы прозвались словенами

Итак, сыновья Венда от жены его варяжской принцессы Адвинды – Избор и Владимир Старый – прославились строительством городов. Но еще прежде от некой Илмеры, то ли сестры Руса, то ли русалки, «морской жены»[18], князь Венд зачал Столпосвета…

Одряхлев, Венд разделил свои владения между двумя сыновьями. Избору достался запад, Владимиру Старому – восток.

От жены Юлианы, дочери Ирона, правителя Смоленска, Избор зачал двух дочерей – Эрку и Берту.

Только один Столпосвет не пошел дорогой отца и старших братьев: стал жать, где не сеял. Занявшись разбойничьим промыслом по реке Мутной, он построил себе особое судно с круглой крытой палубой и длинным остроконечным носом.

Плывя по волнам, раскрашенный разными красками, необычный корабль привлекал внимание купцов. Но стоило им только пристать к нему, как в палубе судна открывались двери и несчастные торговцы становились жертвой свирепой алчности столпосветовских воинов…

Но не это удивительно. Удивительно то, что память о родоначальнике Словене так долго сохранялась у скифов, что они стали называть себя по его имени словенами, или славянами.

Однако недаром имя Словен означает «слово», «знание». Да будет известно тебе, государь Михаил Федорович, что именно от отца Словена Рус узнал о том, как был создан мир, как произошли боги, великаны и люди; узнал о мудрости Световида и ревности Мораны; узнал о страшных детях владыки загробного царства Велеса и мировом ясене…

Кощуна первая

Начало мира

Прабог и многоголовые боги и великаны

Государь Михаил Федорович, старобытные бояре! Начну же, ступая торной тропой Вещего Бояна, петь хвалу богам праотеческим.

В начале мира не было ничего: ни неба, ни земли, а только безбрежное Море-океан. Пращуры мнили, что это Море-океан было покрыто множеством глаз будущих живых существ, потому они еще по-другому назвали его Многоглазой пучиной.

И вот эта Многоглазая пучина дала начало также самому первому поколению богов – могущественных покровителей природных стихий. Долго первобытная стихия пребывала в покое, пока однажды что-то не заворочалось в ее глубине. Вздыбилась седая грудь Моря-океана, и из высоких волн, со свистом и грохотом, вышли два брата-исполина: Стриб – дед ветров и Иеса – владыка моря…

Но прежде случилось самое удивительное. Говорят, что, до того как породить владык ветра и волн, Многоглазая пучина произвела первое существо – Прабога, или Усуда. Говорили, что он получил самую большую власть, став господином времени. От Прабога начался отсчет нашего мира. Потому он был ни мужем, ни женою. Воздвигся из бездны, подобно исполинскому столбу[19].

Сидел Прабог прямо на воздухе, метал на землю груды облаков, в которых в блеске рдяных молний рождалась сама жизнь. Потом, приняв образ некоего существа с длинной седой бородой, стал идти Прабог, опираясь на белый посох, по бесконечной водной глади. И путь его не имел конца…

Но вот только что созданные братья-исполины Стриб и Иеса предстали пред очами Прабога. Встретившись, они взглянули в глаза друг друга.

– Кто вы? – спросил Прабог.

– Мы повелители ветра и моря, – ответили Стриб и Иеса. Задумался Прабог:

– Если вы владыки стихий, то кто тогда я?

– Ты начало и конец всему: властитель времени, господин над всеми богами.

О том, куда затем удалился Прабог, никому не ведомо, но кое-кто считает, что самый первый обитатель до тех пор пустого пространства долго еще странствовал, обходя юный мир, пока не обосновался у какого-то источника под корнями могучего ясеня или дуба. Позже к Прабогу не раз приходил посоветоваться сам четырехглавый владыка вселенной Световид, один из сыновей могучего Стриба[20]. Но свое истинное предназначение, как и полагается властителю времени, Прабог исполнил тогда, когда прежний мир подошел к своей гибели. И об этом будет рассказано в свой черед.

…А теперь пока поведаю о том, кто такой был Стриб и что у него была за семья. Этот поселившийся среди неспокойных туч бог мог принимать образ великана или карлы с огромными веками, которого сопровождала стая черных воронов. Стриб от рождения был почти слеп, не мог открыть глаза без посторонней помощи, но его взгляд проникал во все миры и нес смерть врагам. Лицом Стрибу служила железная маска. На ногах бог носил железные когти, которые сами надевались. С помощью этих когтей Стриб всегда мог забраться на высокую гору или небо[21]. Но, конечно, главной отличительной чертой бога было его могучее дыхание. Оно завывало на все лады. Могло быть и горячим, и ледяным, и сухим, и влажным.

Некоторые считали, что еще одним именем Стриба было Сытиврат. Последний чтился как покровитель плодородия, уподобляясь римскому Сатурну или Гладолету, богу сева и земледелия, подобному греческому Кроносу. Сытиврата, или Ситиврата, представляли злым пропастником и препадником. Он был великим творцом, осуществляющим круговорот света, богом, дающим земле силу плодородия…

Неспроста Стриб и жену себе подыскал под стать – Подагу, богиню погоды. У Подаги было тело женщины, а голова коровы. Впрочем, люди говорили, что это был всего лишь особый убор, украшенный рогами. Иногда Подага являлась своим почитателям двуликой. В руках у богини находились посох и рог изобилия. Все, кому наскучил затянувшийся дождь или пронизывающий ветер, несли ей дары, прося показать свою добрую улыбку.

Стриб и Подага поселились среди неспокойных туч, где завывают ветры, сверкают молнии, грохочет гром и зарождаются бури. Неспроста эта пара богов стала родоначальницей ужасных многоголовых и звероподобных исполинов, о которых еще будет сказано.

Ну а что Иеса, владыка моря? Он имел облик бородатого мужа, восседающего на высоком троне, вырубленном в дикой скале. В одной руке Иеса сжимал жемчужный трезубец, в другой – огромный рог из раковины. Голову Иесы венчала корона из жемчужин и перламутровых раковин.

У Иесы имелась волшебная сеть, которая приманивала рыб. Как владыка переменчивой стихии Иеса любил музыку и пляски. Даже утопленников, попадавших к нему на дно, он заставлял играть для себя и своих дочерей.

Иеса не всегда жил в море. Иногда он пребывал на острове, который находился на краю мира. Там у него возвышался роскошный дворец и паслись бесчисленные стада кобылиц. Эти кобылицы, перескакивая через горы и долины, летели быстрее ветра.

В этом дворце, что находился на острове, жила Циза – супруга Иесы. Эта прекрасная богиня олицетворяла собой лето. Ее любимым растением был чистотел. В летнюю пору Циза часто показывалась на полях, убранная зрелыми колосьями, со спелыми плодами в руках.

Вступив в брак с Подагой, Стриб породил многоголовых и звероподобных богов – Ругевита, Поревита[22], Поренута, Пезамара, Гонодрага, Прове, а также Триглава, Триглу, Световида и Дивию.

От союза Иесы и Цизы произошли боги леса и охоты – Своба, Скатия и Туа. Кроме того, они дали начало поколению великанов, старейшими из которых были Волот и его дети: дочь Болота и сын Тарг.

Дети Стриба и Подаги

Второе поколение богов оказалось многочисленным, буйным и своенравным. Когда власть над миром перешла в руки Световида и Триглава (а затем, после появления людей, к Сварогу и Ладе – третьему поколению небожителей), оно не было забыто. Люди стали почитать прежних владык наряду с молодыми богами. Особенно большим почетом они пользовались у воинственных народов Варяжского моря: вагров, руян, ободритов и данов.

Не было величественнее в мире берегов Ирийского моря! Словно красные колонны, гордо высились на песчаных косах вековечные сосны и роняли в воду слезы – сверкающий, будто прозрачное золото, янтарь! И напрасно говорили свей, что никогда Ирийское море не было родным для славян. Еще в глубокой древности они явились на его топкие берега, прозвав Блатом, а позже Балтийским морем. Другое свое название – Ирийское, или Варяжское, море получило по имени самого сильного и западного славянского племени вагров-варинов, то есть варягов. Обладая обширным полуостровом до реки Траве, славяне имели столицу в Стар граде, владея также островом Фембе. Но уже коварные и злокозненные даны и саксы ждали, как ослабнут в междоусобиях славянские племена, чтобы захватить их богатые земли…

Жительство вагров, руян и ободритов было самое роскошное. На высоких мысах, скалах они возводили свои города-крепости, окруженные высокими деревянными стенами и башнями. В мирное время славяне держали крепости отворенными, предпочитая не отсиживаться за запорами в тесноте и вони, как то было заведено у соседей, а, живя в небольших поселках, пахать землю, ловить рыбу и торговать по морю. При этом если кто-то из мужей отправлялся в далекие страны по торговым делам, то его голос не пропадал на вече – народном собрании. Если вече предстояло решить важный вопрос, то его принятие откладывалось до тех пор, пока все купцы не вернутся домой.

В самих крепостях было светло и просторно. В них не имелось ничего, кроме укреплений и храма одному из многоголовых богов, которым поклонялись славяне. Так, в городе Кореница на острове Руяне находились святилища, посвященные детям Стриба и Подаги. Самый большой храм стоял внутри двора, пурпурные занавеси служили ему стенами, крыша же опиралась лишь на колонны. В центре храма находилось высеченное из дуба изваяние Ругевита. Его никто не смел беспокоить, и поэтому ласточки безбоязненно вили под его бородой гнезда.

Голова Ругевита имела семь лиц. К боку изваяния были подвешены в ножнах семь мечей. Восьмой, обнаженный меч, Ругевит держал в руке. Вложенный в кулак, он был крепко прибит железным гвоздем, так, что его нельзя было извлечь, не изрубив изваяние. Воинственные венеды почитали Ругевита как римского бога войны Марса.

Не меньшей свирепостью отличался Поревит – пятиголовый бог грабежа и разбоя. После одержанной победы он появлялся на поле боя и захватывал добычу. Затем с помощью слуг Полада и Порелада делил ее между участниками битвы.

Поренут почитался как бог воздуха. У него имелось четыре лица. И еще пятое – оно находилось на груди. Поренут касался лба левой, а подбородка – правой рукой.

Пезамар и Гонодраг были покровителями мира, мореплавания и подателями благополучия. Они изображались в виде богато одетых мужчин в пурпуре и золоте.

Их брат Прове[23] прославлялся как бог правосудия и дубовых рощ. Его представляли в виде человека с длинными лошадиными ушами, со щитом (на котором имелось изображение тринадцати солнц или полных лун) и копьем в руках. Приступая к правосудию, Прове откладывал оружие, беря в руки треножник – символ постоянства и осторожности.

Своба почиталась как богиня лесов. Скатия и Туа обеспечивали удачную охоту. Они представлялись в виде женщин, укутанных шкурами и зеленой листвой.

Триглав и Световид

Особое место среди детей Стриба принадлежало Триглаву и Световиду. Именно от них произошли последующие небожители.

Триглав пошел в отца Стриба – такой же необузданный, свирепый нравом. Световид больше напоминал мать Подагу. Он был столь же силен и быстр, как Стриб, но в его жилах текла светлая кровь деда Моря-океана.

Да будет нелишним вспомнить, что Прабог, господин времени, начало всему, был еще прежде Иесы и Стриба произведен Морем-океаном. А уже потом Стриб породил двух самых известных братьев Триглава и Световида! Потому Прабога можно считать дедом Триглава и Световида. Правда, не родным, а… двоюродным! Но, как уже говорилось выше, придет пора сказать о Прабоге…

…Храм Триглава в городе Волине (или Юлине) на берегу Ирийского моря располагался на самом высоком из трех холмов и поражал великолепием. Его стены были расписаны яркими красками, которые не тускнели ни от дождя, ни от снега. Одна из них, главная, была сооружена с удивительным старанием и мастерством. Внутри и снаружи стена имела изваяния в виде выступающих наружу изображений людей, птиц и зверей. Они были столь хорошо сделаны, что казались живыми.

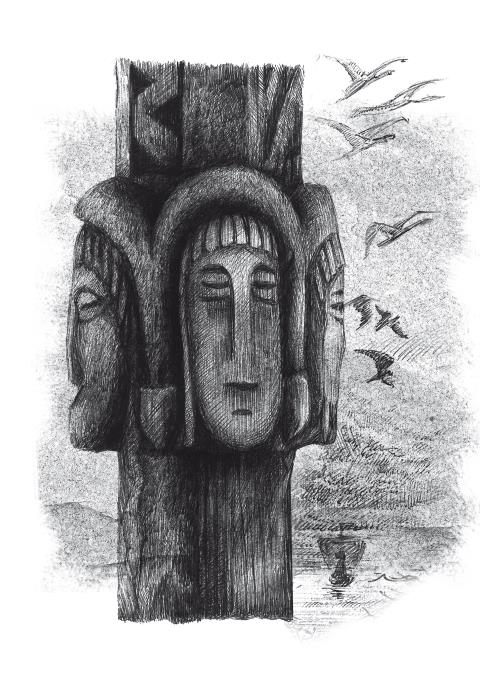

В храме стояли резные дубовые скамьи, а посередине – трехглавый идол самого бога, который надзирал за тремя царствами, то есть небом, землей и преисподней. При этом глаза и губы Триглава закрывала золотая повязка, потому что бог не должен был видеть людские грехи и говорить о них.

Считалось, что обитель Триглава находится в священном источнике, что протекал неподалеку у корней огромного Дуба.

Изваяния Триглава могли отличаться друг от друга по размерам. В Госткове, например, статуя божества была столь велика, что завоеватели не могли ее повалить даже с помощью нескольких пар волов. А в Юлине этого бога, отлитого из золота, в случае необходимости прятали в дупле дерева.

Световида олицетворяли разные знаки: в частности, резные орлы и знамена, главное из которых называлось Станица. Власть этого небольшого куска полотна была сильнее княжеской. Станица развевалась над надвратной башней к востоку от единственного входа в ущелье, в конце которого на высоком мысу возвышалась Ар кона. Говорят, что само знамя сверкало на солнце, и нельзя было сказать, какого оно именно было цвета. Но Станица представляла собой огромное полотнище материи, так что знамя можно было увидеть еще издали. По обеим сторонам от Станицы располагались резные изображения орлов. Воинственные руяне считали, что именно Станица бережет их в битвах, позволяя безнаказанно грабить вражеские города, разрушать храмы чужеземным богам и вершить судьбы побежденных народов.

Большой деревянный храм Световида в главном городе славян-лютичей Ар коне находился прямо посередине ровного пространства. Внешнее пространство храма окружали различные изваяния, хотя и выполненные грубо, но с силой и выразительностью. Была видна только одна входная дверь. Сам же храм был окружен двойной оградой. Внешняя представляла собой крепкий дубовый частокол, покрытый затейливой резьбою. Внутреннюю ограду составляли лишь четыре колонны с натянутыми между ними блестящими драпировками. Обе стены посредством балок соединяла общая пурпурная кровля.

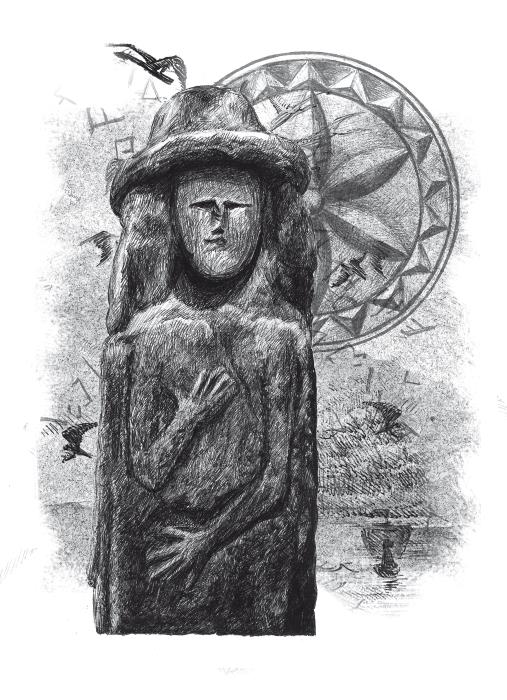

В главном помещении храма стоял искусно сделанный идол Световида, размерами превосходящий любое человеческое тело. Бог имел четыре головы на четырех шеях. Две головы, казалось, смотрят на грудь, а еще две – на спину. У голов Световида были коротко выбритые бороды и очень коротко постриженные волосы. Левая рука бога, напоминающая лук, упиралась в бок, правая прижимала железный рог к груди. Деревянная одежда божества была устроена из разных сортов дерева. При этом детали настолько искусно соединялись между собой, что рассмотреть места креплений удавалось, только очень близко подойдя к идолу. Постамент с изваянием располагался ниже уровня пола, поэтому мнилось, что Световид стоит на земле.

Внутреннее помещение храма считалось настолько священным, что подметал его сам верховный жрец, при этом задерживая дыхание. При храме содержался священный белый конь Световида. Верили, что бог по ночам сражается верхом на нем со своими врагами. А иначе как можно было объяснить, что наутро конь Световида оказывался сонным и забрызганным грязью?

В случае нужды коня мог оседлать один верховный жрец, но даже случайное выдергивание волос из гривы или хвоста животного Световида считалось большим грехом, который требовал искупления.

В святилище рядом с идолом стояли стул, уздечка, седло и меч бога. Все вещи Световида были покрыты великолепным серебром. Белый конь бога служил также оракулом. По тому, как он переступал через копья, жрецы определяли волю своего кумира. Обряд гадания проходил следующим образом. Жрецы устанавливали три ряда копий наконечниками вниз, где каждый ряд копий скрещивался друг с другом. Если лошадь пересекала эти ряды копий правой ногой вперед, это означало удачу в предстоящей битве, если левая была первой, сражение отменялось.