- -

- 100%

- +

Tabelle 1.1

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Alltagspsychologie und Wissenschaftlicher Psychologie

AlltagspsychologieWissenschaftliche PsychologieDatenbasis sind zufällige Ereignisse.Datenbasis sind dokumentierte und wiederholbare Erhebungen.Theorien sind nicht oder nur schlecht überprüfbar und wiederholbar.Theorien sind in der Realität mit wissenschaftlichen Methoden überprüfbar.Subjektiv geprägte und damit je nach „Alltagspsychologen“ unterschiedliche Interpretationen.Objektive Aussagen: Bei gleichem Sachverhalt unter gleichen Bedingungen kommen verschiedene Forscher aufgrund wissenschaftlicher Regeln zur gleichen Erkenntnis.Dient der Orientierung, erlaubt rasche Entscheidungen in alltagsweltlichen Situationen und vermittelt Handlungs- und Verhaltenssicherheit.Dient der Gewinnung von verallgemeinerbaren und gesicherten Kenntnissen über das menschliche Denken, Wahrnehmen und Verhalten.

Im Online-Material können Sie Ihr Verständnis prüfen (Quiz 1).

Bachelorarbeit

Für Ihre Bachelorarbeit können Sie aus diesem Vergleich ableiten, dass in der wissenschaftlichen Psychologie Meinungen und eigene Erfahrungen sowie der gesunde Menschenverstand und plausible Schlussfolgerungen weniger zählen. Wichtig ist es, systematisch Erkenntnisse zu gewinnen und aus diesen Theorien abzuleiten. Dies spiegelt sich auch in der Struktur der Bachelorarbeit wider, die wir im folgenden Abschnitt näher beleuchten.

1.3 Aufbau der Bachelorarbeit

DGPs und APA

In der Psychologie haben sich nicht nur für Forschungsarbeiten an sich, sondern auch für die schriftliche Präsentation dieser Arbeiten Normen herausgebildet. Nachlesen kann man diese z. B. im Publication Manual of the American Psychological Association (2020) und den daraus abgeleiteten Richtlinien für die Manuskriptgestaltung (Deutsche Gesellschaft für Psychologie, 2019). Mit Ihrer Bachelorarbeit in der Psychologie sollten Sie natürlich auch diesen Normen folgen. Deshalb gleicht der Aufbau einer empirischen psychologischen Bachelorarbeit in der Regel dem Aufbau eines Artikels in einer psychologischen Zeitschrift wie z. B. der Zeitschrift für Psychologie und Psychologie in Erziehung und Unterricht oder auch internationale Zeitschriften wie Learning and Instruction, Cognitive Science oder The Annual Review of Psychology. Da die Bachelorarbeit einem psychologischen Zeitschriftenartikel sehr ähnlich gestaltet ist, sind sie für Sie natürlich auch sehr gute Beispiele, an denen Sie sich orientieren können!

Wenn Sie in psychologische Zeitschriften hineinschauen, sehen Sie auch, dass es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten gibt, psychologische Erkenntnisse wissenschaftlich herzuleiten:

Herangehensweisen

1Empirische Arbeiten, also Primärstudien, berichten, auf welcher theoretischen Grundlage und mit welcher Methodik Daten zu einer bestimmten Fragestellung erhoben wurden und welchen Beitrag die Datenerhebung und -auswertung für Theorie und Praxis geleistet haben. Für eine empirische Bachelorarbeit untersuchen Sie eine wissenschaftliche Fragestellung mit empirischen Methoden. Dazu gehört, dass Sie die existierende Literatur, die mit dem Thema zusammenhängt, aufbereiten, eine oder mehrere präzise wissenschaftliche Forschungsfragen aus der Theorie ableiten und geeignete Methoden zur Untersuchung der Forschungsfragen einsetzen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden zunächst wertfrei dargestellt und schließlich unter Einbezug der Theorie erklärt und diskutiert.

2Systematische oder narrative Reviews betrachten Primärstudien zu einer bestimmten Fragestellung und geben einen Überblick über die Ergebnisse, um neue Erkenntnisse abzuleiten. Bei einem systematischen Review werden mehrere Forschungsarbeiten zu einem Thema nach zuvor festgelegten Methoden ausgewählt, systematisch miteinander verglichen und bewertet. Diese Arbeiten stellen den Forschungsstand zu einem Thema zusammenfassend dar und identifizieren weiteren Forschungsbedarf (z. B. Sweller, Van Merriënboer & Paas, 2019). Zu den systematischen Reviews gehören auch Metaanalysen, die mehrere Primärstudien zusammenfassend mit statistischen Methoden untersuchen (z. B. Dignath, Büttner & Langfeldt, 2008; Hattie, 2011). Ein narrativer Review gibt einen Überblick über einen bestimmten Forschungsbereich, die Auswahl der herangezogenen Arbeiten erfolgt jedoch in der Regel unsystematischer.

In Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, die Bachelorarbeiten in Psychologie betreuen sowie durch eine Suche auf den Webseiten psychologischer Institute, zeigte sich, dass diese beiden Arten von Forschungsarbeiten am häufigsten angeboten und betreut werden. Etwas seltener werden auch zwei weitere Arten wissenschaftlicher Arbeiten angeboten und betreut:

3Projektdesigns schlagen empirische Methoden zur Erforschung einer Fragestellung vor, ohne diese tatsächlich umzusetzen. Sie haben ihre Entsprechung in wissenschaftlichen Forschungsanträgen (z. B. DFG-Anträgen). Bei der Entwicklung eines Projektdesigns legen Sie die wichtigen theoretischen Grundlagen und den aktuellen Stand der Forschung zum Thema strukturiert dar. Im Rahmen der Bachelorarbeit leiten Sie klare Forschungsfragen aus dem Forschungsstand ab und beschreiben sorgfältig die Methoden zur Beantwortung der Forschungsfragen. Schließlich diskutieren Sie noch die Vor- und Nachteile des vorgeschlagenen Designs sowie die möglichen Ableitungen, die sich für Theorie und Praxis aus der Durchführung der Forschungsarbeit ergeben. Diese Form der Bachelorarbeit entspricht in weiten Teilen dem Theorie- und Methodenteil einer empirischen Arbeit, deshalb werden wir in diesem Buch nicht explizit auf sie eingehen.

4Wissenschaftliche Begleitforschung/Evaluationen in der Praxis untersuchen mit wissenschaftlichen Methoden Praxisprojekte. Eine solche Evaluation entspricht einer empirischen Arbeit „im Feld“. Deshalb können die meisten der Strategien, die wir in diesem Buch für empirische Arbeiten vorschlagen, problemlos an die Anforderungen einer solchen Aufgabenstellung angepasst werden.

Schwerpunktsetzung

Der Fokus in diesem Buch liegt auf der Anfertigung empirischer Arbeiten. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen stellen empirische Arbeiten, in denen Sie selbst ein Phänomen mit wissenschaftlichen Methoden untersuchen, eine sehr spannende Möglichkeit für Ihre Bachelorarbeit dar. Diese Aufgabe wird, wie unsere kleine informelle Umfrage zeigte, häufig angeboten. Zum anderen ist Wissen zu empirischen Arbeiten auch dann unerlässlich, wenn Sie sich im Rahmen eines systematischen oder narrativen Reviews mit Forschungserkenntnissen auseinandersetzen. Nur mit diesem Wissen können Sie Primärstudien ausreichend verstehen, um die Erkenntnisse einander gegenüberzustellen und entsprechend Ihrer Fragestellung Ergebnisse abzuleiten. Auf systematische und narrative Reviews gehen wir in diesem Buch zwar ebenfalls ein, jedoch sind Empfehlungen zum Schreiben systematischer oder narrativer Reviews schwerer zu geben, da es sehr viele mehr oder weniger gute Herangehensweisen für eine solche Aufgabe gibt.

Aufbau dieses Buchs

Insgesamt orientieren wir uns in diesem Buch an den einzelnen Teilkapiteln einer empirischen Arbeit (siehe Tabelle 1.2). Zu jedem Kapitel geben wir Ihnen Hintergrundinformationen, die Sie bereits in der Planungsphase für Ihre Bachelorarbeit berücksichtigen sollten. Zudem erhalten Sie konkrete Tipps zum Schreiben des Kapitels. In einem gesonderten Kapitel gehen wir auf systematische und narrative Reviews ein und beschreiben, welche Besonderheiten hier berücksichtigt werden sollten. Das Buch schließt mit allgemeinen Tipps zum Schreiben der Bachelorarbeit sowie zum Zeit- und Selbstmanagement in der Bachelorarbeitsphase.

1.4 Drei Beispiele für Bachelorarbeiten

Die Inhalte dieses Buchs möchten wir Ihnen an drei Beispielen für Bachelorarbeiten, die von uns betreut wurden, nahebringen. Wie schon erwähnt, sind die Autorinnen Pädagogische Psychologinnen. Die Bachelorarbeiten, die wir betreuen, untersuchen also vorrangig Fragestellungen rund um das Lehren und Lernen. Da es sich aber um psychologische Arbeiten handelt, die den Leitlinien der wissenschaftlichen Psychologie folgen, können diese Beispiele auch hilfreich für Sie sein, wenn Sie innerhalb einer anderen Teildisziplin der Psychologie Ihre Bachelorarbeit schreiben. Insgesamt ist es aber sicherlich eine gute Idee, wenn Sie sich auch an weiteren Beispielen orientieren: Oben haben wir Ihnen schon empfohlen, in psychologische Zeitschriftenartikel hineinzuschauen, da deren Struktur auch für Ihre Bachelorarbeit gilt. Wenn Sie Zugriff haben auf Bachelorarbeiten, die von Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen geschrieben wurden: Diese sind auch eine wunderbare Quelle für Beispiele (vor allem, wenn Sie auch die Information haben, was der Betreuerin/dem Betreuer gut gefallen hat oder auch nicht). Hier nun kurz skizziert die drei Beispiele, die wir im Verlauf dieses Buchs immer wieder heranziehen werden.

Tabelle 1.2 Abschnitte Ihrer Bachelorarbeit und wo Sie in diesem Buch Informationen dazu finden

Abschnitt der BA-ArbeitWas ist der Fokus?Wo gibt es die Infos?TitelblattInformationen zu Ihrer Person, Institution, Betreuerin und natürlich: Titel Ihrer Arbeit.Häufig existieren Vorgaben zur Gestaltung des Titelblatts. Informieren Sie sich beim Prüfungsamt und Ihrer Betreuerin.Zusammenfassung und/oder AbstractEine kurze Zusammenfassung Ihrer Arbeit, in der Sie kurz einen Überblick über Hintergründe, Forschungsfragen, Stichprobe und Design, wichtigste Ergebnisse und Fazit geben.Nehmen Sie Forschungsartikel als Vorbild und sprechen Sie auch mit Ihrer Betreuerin. Zur Länge: in der Regel zwischen 300 Wörtern und einer Printseite – also wirklich kurz!EinleitungHier klären Sie, was der Gegenstand Ihrer Arbeit ist und machen Ihren Leserinnen und Lesern die Arbeit schmackhaft.In diesem Buch: Kapitel 3.Theoretischer Hintergrund und FragestellungenTheoretische Hinführung zu den Forschungsfragen und Hypothesen. Hier zeigen Sie auf, welche wichtigen Theorien, Definitionen und empirischen Ergebnisse Sie zu Ihren spezifischen Forschungsfragen und Hypothesen geleitet haben.In diesem Buch: Kapitel 2 und 3.MethodeDetaillierte Klärung, mit welchen Methoden Sie zu Ihren Erkenntnissen kamen.In diesem Buch: Kapitel 4.Ergebnisse(Statistische) Auswertung der Daten, fokussiert auf die Forschungsfragen.In diesem Buch: Kapitel 5.DiskussionIm letzten inhaltlichen Kapitel interpretieren Sie die Ergebnisse und leiten theorie- und praxisrelevante Aussagen ab.In diesem Buch: Kapitel 6.LiteraturHier listen Sie alle in der Bachelorarbeit verwendeten Quellen entsprechend psychologischer Richtlinien auf.In diesem Buch: Kapitel 3.AnhängeInstruktionen, Fragebögen, Tests und ähnliche Materialien, die Ihre Leser im Detail interessieren könnten.Sprechen Sie sich mit Ihrer Betreuerin ab, welche Materialien oder weiterführenden Informationen im Anhang präsentiert werden sollen.1.4.1 Lernen mit Podcasts

Waltraud und Valerie

Waltraud und Valerie erhoben die Daten für ihre empirische Bachelorarbeit gemeinsam in einem interessanten Experiment, in dem sie der Frage nachgingen, ob Podcasts für Lernzwecke geeignet sind. Podcasts sind Audio- oder Videoaufzeichnungen, die in der Regel kostenlos zum Download angeboten und auf einem Computer oder tragbaren Gerät wie einem MP3-Player oder Smartphone angehört bzw. angeschaut werden können. Waltraud und Valerie untersuchten zwei Hauptforschungsfragen:

1Lernt man mit einem Podcast oder mit einem Lehrbuchtext besser?

2Beeinflusst der Lernort (im Bus vs. in einem ruhigen Raum) wie gut man mit einem Podcast bzw. einem Lehrbuchtext lernt?

In ihrem Experiment teilten sie die teilnehmenden Studierenden per Zufall in vier Gruppen ein: Jeweils zwei Gruppen lernten mit einem Lehrbuchtext, die beiden anderen Gruppen erhielten einen MP3-Player mit demselben Text als Audioaufzeichnung. Eine zweite Variation bezog sich auf den Lernort: Je eine Podcast- und Lehrbuchgruppe lernte die Inhalte in einem ruhigen Raum der Universität, die jeweils andere Podcast- und Lehrbuchgruppe lernte den Text beim Busfahren. Um zu testen, welche Gruppe eventuell mehr gelernt hatte als die andere, entwickelten Waltraud und Valerie einen Lerntest.

Was denken Sie: Welche Gruppe hat am meisten gelernt? Reichte es aus, den Lernerfolg zu messen oder hätten die beiden noch etwas anderes abfragen oder messen müssen? Was?

1.4.2 Experimente im Chemieunterricht

Tobias

In seiner Feldstudie unterrichtete Tobias zwei Schulklassen zum selben Thema in Chemie (ZBH, 2012). In einer Klasse stellte er den Stoff theoretisch vor und zeigte ein Experiment dazu, in der anderen Klasse leitete er die Schülerinnen und Schüler zum Experimentieren an. Sein Ziel war, zu ergründen, ob das Experimentieren den Chemieunterricht interessanter machen und zu einer höheren Motivation bei den Schülerinnen und Schülern führen kann, und in welcher Klasse die Schülerinnen und Schüler mehr lernen. Prinzipiell haben beide unterrichtliche Vorgehen Vor- und Nachteile: Schülerinnen und Schüler mögen es oftmals, wenn sie selbst experimentieren dürfen. Der Aufbau, die Durchführung und das Erklären der Experimente nehmen aber viel Zeit in Anspruch, die dann evtl. für das Lernen der Inhalte fehlt. Hält die Lehrkraft die Unterrichtsstunde und führt die Experimente nur vor, bleibt in der Regel mehr Zeit, um auf die theoretischen Inhalte einzugehen. Aber dafür entfällt auch die Erfahrung des eigenen Experimentierens, und Schülerinnen und Schüler nehmen den Unterricht möglicherweise als langweiliger wahr. Bei der einen Unterrichtsform ist also mehr Präsentation von inhaltlichem Wissen möglich, dafür dürfte die Motivation geringer sein; bei der anderen bleibt weniger Zeit für die Präsentation von Wissen bei hoher Motivation.

Auch hier die Frage an Sie: Was denken Sie, in welcher Klasse der Lernerfolg höher war? In welcher Klasse war die Motivation für Chemie höher? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Motivation und Lernerfolg, ist der Lernerfolg bei höher motivierten Schülerinnen und Schülern besser? Was sind die Vor- und Nachteile am Versuchsaufbau von Tobias?

1.4.3 Wahrnehmung von Unterrichtsstörungen

Lea

Lea interessierte sich in ihrer Bachelorarbeit dafür, als wie störend Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer, verschiedene typische Störsituationen in der Schule wahrnehmen (ZBH, 2012). Sie entwickelte zur Untersuchung dieser Fragestellung einen Fragebogen mit Beispielen für Störsituationen, die verschiedenen Kategorien von Störungen zugeordnet werden konnten. Diesen Fragebogen veröffentlichte Lea online und schickte den Link an ihr bekannte Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer. Außerdem veröffentlichte sie den Link auf verschiedenen Webseiten und in sozialen Netzwerken wie z. B. facebook, damit eine möglichst große Anzahl von Personen den Fragebogen ausfüllte. Im Vergleich der Daten konnte Lea dann untersuchen, ob Schülerinnen und Schüler sich von Lehrerinnen und Lehrern in der Wahrnehmung der Störsituationen unterscheiden. Da sie noch einige zusätzliche Daten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern abfragte, konnte sie zudem untersuchen, ob die Wahrnehmung der Störsituationen z. B. auch mit dem Alter, dem Geschlecht oder – im Falle der Lehrkräfte – mit der Dienstzeit zusammenhängt.

Haben Sie eine Idee, wie die Ergebnisse dieser Studie ausgefallen sein könnten? Wie kann man vorgehen, damit der Fragebogen relevante und typische Störsituationen abfragt? Wie würden Sie vorgehen, um die Daten aus dem Fragebogen auszuwerten? Welche Kritik üben Sie an Leas Vorgehensweise?

Auf die Details der drei Beispiel-Bachelorarbeiten werden wir in den nächsten Kapiteln nach und nach eingehen. Im nächsten Kapitel geht es zunächst um die Fragestellung als Dreh- und Angelpunkt der Bachelorarbeit.

Tipps zum Weiterlesen:

Beller, S. (2016). Empirisch forschen lernen: Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps. (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Franck, N. & Stary, J. (2013). Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. (17., überarbeitete Aufl.). Paderborn: Schöningh.

Trimmel, M. (2009). Wissenschaftliches Arbeiten in Psychologie und Medizin. Wien: facultas.

2 Die Fragestellung: Dreh- und Angelpunkt der Bachelorarbeit

Quellen für Forschung

Der Anstoß für Forschung ist die Neugier. Am Anfang jeder wissenschaftlichen Fragestellung und Forschungsarbeit steht deshalb ein Problem. Dieses Problem kann sich unterschiedlich entwickelt haben: zum Beispiel einfach aus der Feststellung der Forscherin, dass ihr zu einer Frage, einem Phänomen, einer Beobachtung Wissen fehlt, sie sich also etwas nicht erklären kann. Oder aber die Fragestellung entwickelt sich aus Ungereimtheiten, die sich aus widersprüchlichen Erklärungen und Befunden in der Literatur ergeben haben. Manchmal wird das Problem auch von außen an die Forscherin herangetragen, z. B. als Forschungsauftrag (das kann auch die Aufgabe sein, die Ihnen Ihre Betreuerin bzw. ihr Betreuer stellt). Gerade in der Psychologie sind Alltagsbeobachtungen ein interessanter Ausgangspunkt für Forschungsarbeiten. So können Beobachtungen, die sich ein Forscher bzw. eine Forscherin zunächst nicht erklären kann, zu der Frage führen: Warum verhalten sich Menschen in bestimmten Situationen so, wie sie sich verhalten? Wie erleben Menschen bestimmte Phänomene, wie ist ihre Wahrnehmung? Was denken sie dabei?

Insgesamt gibt es also viele mögliche Quellen für die Forschungsfragen, mit denen Sie sich in Ihrer Bachelorarbeit beschäftigen. Diese Forschungsfrage(n) zu finden und festzulegen, ist von zentraler Wichtigkeit, denn mit der Forschungsfrage bestimmen Sie, worüber Sie schreiben. In die Bachelorarbeit gehören nur Informationen, die zu dieser Fragestellung passen, sie ist das Leitmotiv für Ihre schriftliche Ausarbeitung. Die einzelnen Kapitel Ihrer Bachelorarbeit organisieren sich genau um die Fragestellung herum. Aus diesem Grund ist es elementar wichtig, dass Sie Ihre Forschungsfrage und damit Ihr Thema ganz klar in Zusammenarbeit mit Ihrer Betreuerin bzw. Ihrem Betreuer herausarbeiten und immer im Blick behalten.

Nach diesem Kapitel können Sie…

…die Bedeutung der Forschungsfrage für Ihre Bachelorarbeit erklären.

…den Unterschied zwischen Forschungsfragen und Hypothesen erkennen.

…Hypothesen für Ihre Bachelorarbeit formulieren.

2.1 Die Bedeutung der Forschungsfrage für die Bachelorarbeit

Sanduhr-Struktur des Textes

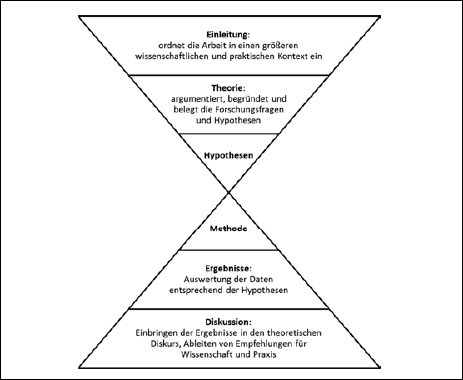

Warum ist die Forschungsfrage für Ihre Arbeit so wichtig? Zunächst einmal hilft Ihnen eine präzise formulierte Forschungsfrage, das Thema Ihrer Arbeit einzugrenzen. Aus der Forschungsfrage können Sie auch ableiten, wie Sie Ihre empirische Studie oder Ihren Review planen müssen, damit Sie eine Antwort auf Ihre Forschungsfrage finden können. Bem (2003) beschreibt die Forschungsfrage als Dreh- und Angelpunkt einer wissenschaftlichen Arbeit in der Psychologie. Dabei bezieht er sich nicht nur auf die Planung und Durchführung der Forschungsarbeit, sondern gerade auch auf die schriftliche Ausarbeitung. Der gesamte Text muss nach Bem (2003) um die Forschungsfrage herum organisiert werden. Er bedient sich zur Veranschaulichung der Metapher einer Sanduhr (siehe Abbildung 2.1). Der Text beginnt inhaltlich allgemein und breit, engt sich aber immer mehr ein und wird dann wieder breiter und allgemeiner bzw. verallgemeinernder.

Abbildung 2.1 Das Sanduhrmodell für die Struktur eines wissenschaftlichen Textes in Anlehnung an Bem (2003)

An der engsten Stelle einer Sanduhr muss der Sand hindurchlaufen. Diese engste Stelle Ihrer Bachelorarbeit entspricht Ihren Forschungsfragen und Hypothesen. Die Textabschnitte vor der Forschungsfrage müssen auf diese enge Stelle zulaufen, der Text nach den Forschungsfragen leitet sich aus der Forschungsfrage ab. Das bedeutet, die Theorien und Verweise auf frühere Forschungsarbeiten zum gleichen Thema strukturieren Sie so, dass Sie Ihre Leserinnen und Leser zu Ihrer Forschungsfrage hinleiten und dass sich Ihre Annahmen bzw. Hypothesen logisch daraus ableiten (siehe auch Kapitel 3). Aus der Forschungsfrage leiten sich außerdem die Vorgehensweise der Arbeit (siehe Kapitel 4) und die Auswertung (siehe Kapitel 5) ab. Schließlich erweitern Sie in der Diskussion die Perspektive wieder, wenn Sie Ihre Ergebnisse unter Einbezug der Theorien und anderer Forschungsarbeiten genauer beleuchten und im Vergleich mit anderen Arbeiten interpretieren (siehe Kapitel 6).

Im Online-Material können Sie Ihr Verständnis prüfen (Quiz 2).

2.2 Von der Alltagsvermutung zur wissenschaftlichen Fragestellung

Forschungsfragen

Eine erste wichtige Aufgabe ist also, die wissenschaftliche Fragestellung zu finden. Klären Sie zunächst, welches Ziel Sie mit Ihrer Bachelorarbeit verfolgen (siehe auch Kornmeier, 2018):

•Möchten Sie ein Phänomen beschreiben? Die zentrale Frage ist dann, wie ein Sachverhalt in der derzeitigen Lage konkret aussieht.

Beispielsweise wird oft behauptet, dass Abiturientinnen und Abiturienten aus der Schule anspruchsvolle Lernstrategien mitbringen. Aber wissen wir denn wirklich, welche Strategien die Studienanfängerinnen und -anfänger kennen und nutzen? Daher die (mögliche) Forschungsfrage: Welche Lernstrategien setzen Studierende zu Beginn ihres Studiums ein?

•Möchten Sie ein Phänomen erklären? Möchten Sie einem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang auf den Grund gehen und herausfinden, warum etwas passiert, welche Ereignisse andere Ereignisse verursachen?

Bleiben wir bei den Studienanfängern: Angenommen, wir stellen fest, dass Studienanfängerinnen und -anfänger anspruchsvolle Lernstrategien aus der Schule mitbringen, diese aber im Studium nicht einsetzen, dann wäre es interessant, folgende Forschungsfrage zu bearbeiten: Warum favorisieren Studierende bestimmte Lernstrategien zu Beginn ihres Studiums?

•Möchten Sie zukünftige Zustände oder Entwicklungen prognostizieren? Wollen Sie also wissen, welche Auswirkungen bestimmte Faktoren (Prädiktoren) auf andere haben oder wie man Verhalten (nachweislich) beeinflussen kann? Sie könnten sich dann folgende Forschungsfrage stellen: Setzen die Studierenden anspruchsvolle Lernstrategien ein, wenn sie einen Anreiz dafür erhalten?

•Möchten Sie etwas verändern und das Verhalten beeinflussen? Wenn das Ihr Ziel ist, stellen Sie die Frage, wie bestimmte Maßnahmen oder Strategien funktionieren. Aus unserem Beispiel bietet sich als Forschungsfrage an: Hat ein Trainingsprogramm zum Thema Lernstrategien einen Einfluss auf das Verhalten und die Leistung der Studienanfängerinnen und -anfänger?

•Möchten Sie etwas bewerten (evaluieren)? Interessiert es Sie, ob bestimmte Maßnahmen funktionieren und eventuell auch, wie sie optimiert werden können? Eine mögliche Forschungsfrage wäre: Wie effektiv ist das Programm XY, um Lernstrategien zu vermitteln im Vergleich zu einem Appell an die Vernunft und Eigenverantwortung der Studierenden?

Wenn Sie sich über die Ziele Ihrer Bachelorarbeit Klarheit verschafft haben, sind Sie schon ein gutes Stück vorangekommen. Sie haben damit eine erste Arbeitsgrundlage, um das Thema weiter einzugrenzen. Die Beispiele für Forschungsfragen illustrieren, wie die Ziele der wissenschaftlichen Arbeit die Formulierung und damit Richtung der Forschungsfrage beeinflussen. Sie sind jedoch noch sehr weit gefasst. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie Ihre Forschungsfrage noch präziser formulieren. Hier die Forschungsfragen, die in unseren drei Beispiel-Bachelorarbeiten untersucht wurden: