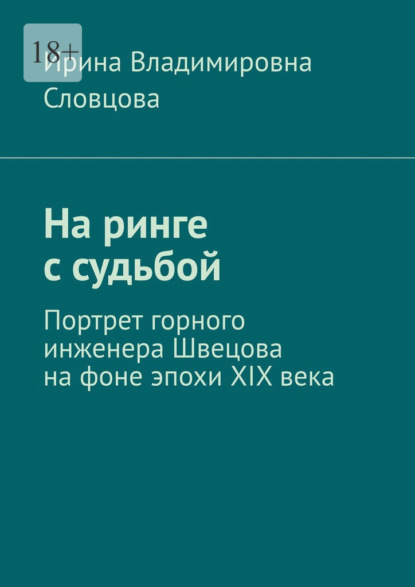

На ринге с судьбой. Портрет горного инженера Швецова на фоне эпохи XIX века

- -

- 100%

- +

Хотя, нет – «предприняли»: они втемную использовали наивного Швецова, далекого от политических интриг, как своего курьера. О том, что в случае обнаружения факта встречи Швецова с Николаем Тургеневым, заочно приговоренным в России к каторжным работам за подготовку Декабристского восстания, Фотию грозила, в лучшем случае, тоже каторга, они как-то подзабыли, «страдая от унижения перед иностранцами, что в России сохраняется крепостное право».

Вообще, читаешь эти строки и удивляешься: ведь Александр Тургенев был владельцем имения и крепостных крестьян. В одном из писем князю Петру Вяземскому он пишет, что началась рекрутская кампания, но «чем я могу помочь своим крестьянам?»

Двойная мораль! Это я пишу, как любит говорить моя знакомая: «Не в осуждение, а в рассуждение».

РАУНД II. ПОЕДИНОК НА ВЕРШИНЕ

Глава 7. Противостояние

Наступил 1827 год. Швецов – выпускник Горной школы. Он ещё полон иллюзий: просит у Демидова вольную и обещает – искренне, что никуда не денется и отработает всё на Урале. Он пишет: «Для меня важнее всего иметь чистую совесть и стать полезным своим родителям, соотечественникам и своей отчизне».22

Демидов отказал.

Подробности этой ситуации излагает в письме своему брату Александр Тургенев: «Демидов отказывает, сказав, что Швецов должен возвратиться в завод и там ожидать участи своей, дал ему только акт с обещанием, что если через 10 лет он хорошо будет себя вести в Сибири и возвратит то, что хозяину стоило его воспитание и учение, то тогда он даст ему свободу». Тургенев высказывает опасение, что обещание это даётся уже тяжело больным Демидовым и не обязательно для исполнения его наследниками. И что «один каприз местного приказчика судьбу крепостного навсегда испортить может!» И далее: «И несмотря на это, несмотря на возможность получить и в чужих краях место, Швецов со слезами на глазах и с страхом в сердце хочет ехать в Сибирь; но собирается просить из Англии или из Берлина государя о позволении держать в Петербурге в Горном корпусе экзамен и потом об освобождении».

Демидов, обещая отпустить Фотия лет через десять, в переписке с нижнетагильским приказчиком П.С.Макаровым откровенно глумится: «Он воображает, что его в Москве экзаменуют и через оное он получит отпускную. Пусть себя льстит тщетною надеждою. Баженов и покойный его товарищ, кажется, Арефьев, могли быть приняты академиками, но как я на оное не был согласен, то остались в моём владении».23

Н.Н.Демидов страшно обеспокоен желанием своего лучшего «пансионера» получить свободу. Он понимал, что Фотия с его уникальными знаниями, высокой работоспособностью и организаторскими талантами могут пригласить на любое европейское предприятие. Тем более что его знали многие специалисты и учёные, благодаря отзывам его преподавателей, ознакомительным поездкам по ведущим европейским предприятиям с рекомендательными письмами профессоров Горной школы.

Демидов пишет приказчику Тимофею Макарову: «Крайне боюсь, чтобы из Англии он не отклонился. Убьёт у меня тысяч 20. Конечно, и денег жаль, но главное дело – время, да и редкой малой… с большими дарованиями и с такими, что всякий мануфактурщик его возьмёт, ибо он стоит кучи денег…» И далее: «Он верно отыщет рудное золото, свинец и серебро. Я уверен, что коль скоро Фотей Швецов явится в завод, то вы с помощью его познаний как по механической, так и по горной части гораздо скорее успеете в усовершенствовании средств выделывания железа на английский манер в воздушных печах…»24

Анри Вейер, много лет служивший Демидову, распорядился все личные вещи Фотия: собранную библиотеку, минералогическую коллекцию, подаренную профессорами и оборудование для лаборатории, купленное по заказу молодого специалиста, отправить на Урал. Зря суетился! Швецов, как мы в дальнейшем увидим, был патриотом своей родины, предан семье, с которой не виделся более семи лет, и готовился к возвращению на Урал.

…Совершив очередной, как сегодня мы бы сказали, бизнес-тур по предприятиям металлургической и горной промышленности Европы и Англии, Фотий Швецов отправляется домой, в Россию. Путь лежал через Берлин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Правопреемник школы – Нижнетагильский горно-металлургический колледж существует и поныне

2

Сталевара, металлурга

3

Выя – один из районов Нижнего Тагила

4

Кержаками называли староверов по имени реки Керженец в бассейне реки Волги. Когда произошёл церковный раскол, староверов начали преследовать, многие из них бежали на Урал, в Сибирь. Демидовы их принимали, скрывали, брали на работу, поскольку кержаки были отличными специалистами

5

Пирожки, которые пекли, собирая близких в дорогу, в ночное, на заработки.

6

Известно, что в прежние времена – в многочисленных войнах, которые вела Россия, солдаты гибли во время переправ не от пуль противника, а от неумения плавать. Петр Первый, зная об этом факте, хотел внедрить в армии науку плавания, но не успел из-за решения других немаловажных проблем молодого государства. Официально известен факт, что в 1829 году в русской армии впервые устроены были соревнования по плаванию. Сегодня их условия нас бы удивили: солдаты стояли вертикально в воде и двигались по дну, помогая себе руками.

7

Пуд – 16 килограммов

8

Мелкие камни, торчащие в воде.

9

Плавни – ограждение, сколоченное из бревен, которое делали вокруг самых опасных скал на реке

10

РГАДА, ф.1267, оп.2

11

РГАДА – Российский государственный архив древних актов. Находится в Москве.

12

«Горное гнездо», том 3. Стр. 77—79. Сведения о хозяйстве Демидовых Д. С. Мамин-Сибиряк получал от Дмитрия Шорина, нижнетагильского краеведа и своего друга.

13

Сегодня у входа в туристический офис Ле-Бо-де Прованс установлена мемориальная доска Бертье

14

П.Б.Козловский – дипломат, популяризатор науки, друг Пушкина, Вяземского, Жуковского.

15

Ланглес Луи Матье (1763—1824) – французский востоковед, с 1795 г. начальник отдела живых восточных языков в Национальной библиотеке.

16

Институт CNAM существует до сих пор, являясь одним из самых престижных учебных заведений Франции и самым популярным учебным заведением для студентов, совмещающих учёбу с работой (вечернее и заочное отделения). Его филиалы открыты во многих городах Франции.

17

Во второй половине XIX в. металлообрабатывающая и машиностроительная фирма «Джон Коккериль и Ко» стала всемирно значимым производителем огнестрельного оружия и пароходов.

18

Серж Лифарь (1904 – 1986) – русский и французский танцовщик, хореограф и балетмейстер. В 1922 году приехал Парижа, стал членом труппы С. Дягилева. В 1929 году возглавил парижский балет «Гранд-Опера», совмещая работу и главного балетмейстера, и хореографа, и ведущего танцовщика. В 1947 году основал в Париже Институт хореографии, с 1955 года вёл курс истории и теории танца в Сорбонне, был ректором Университета танца, профессором Высшей школы музыки и почётным президентом Национального совета танца при ЮНЕСКО. Умер в Лозанне. Серж Лифарь был страстным поклонником Пушкина и коллекционером, собрал одну из самых интересных в Европе российских библиотек, состоявшей из книг XVI—XIX веков. Особое место в ней занимала «Пушкиниана». После смерти Лифаря его библиотека была распродана в 80-х годах прошлого века в Монако на аукционе «Сотбис».

19

В.А.Жуковский – поэт, друг А.С.Пушкина, воспитатель наследников российского императора

20

Александр и Николай Тургеневы – друзья А.С.Пушкина.

21

Жорж Кювье (1769—1832) – основоположник палеонтологии. Его метод различения земных слоёв до сих пор служит основой для развития исторической геологии. Труды Ж. Кювье способствовали развитию эволюционной теории.

22

РГАДА, ф.1267, оп 2 д.69, л 43 об, л 51 об.

23

Баженов и Арефьев сначала обучались живописи в Италии, в Риме, затем в Петербургской Академии художеств.

24

РГАДА ф.1267 оп.2 д.59).