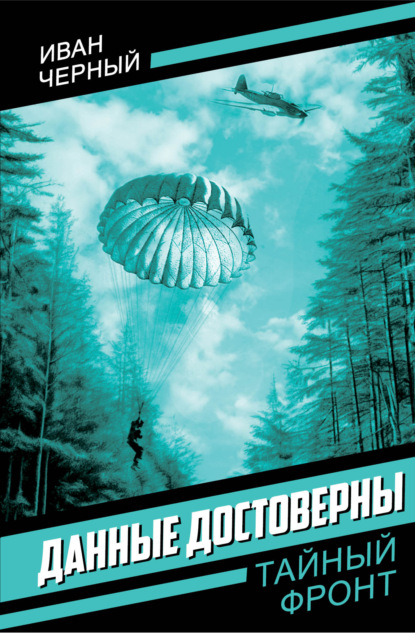

Данные достоверны

- -

- 100%

- +

Григорий Матвеевич посоветовал мне использовать возможности подрывников-маршрутников: они уходят на задания далеко от баз, проходят порой по нескольку сотен километров, встречаются с местными жителями, наблюдают обстановку в различных районах и, как правило, осведомлены о происходящем в тылу врага лучше, чем другие.

Памятуя о данном совете, я побеседовал с каждым командиром группы в отдельности.

Увы, сообщенные сведения были отрывочными. Воссоздать по ним четкую картину происходящего в тылу врага не представлялось возможным.

Происходило это по вполне ясной причине: до сих пор разведывательных задач отряду Линькова не ставили. Поэтому подрывники-маршрутники, озабоченные тем, как лучше выполнить задания по взрыву эшелонов, почти не интересовались численностью немецких гарнизонов в городах и селах, не наблюдали за интенсивностью движения железнодорожных составов противника, за характером и направлением фашистских перевозок.

Стараясь остаться «незримыми», маршрутники не входили в тесный контакт с населением оккупированных районов, сознательно избегали показываться в пунктах, расположенных поблизости от железных дорог.

Тем самым они оберегали жителей этих населенных пунктов от репрессий фашистских властей, а самих себя – от глаз возможных предателей.

Знание противника у диверсантов-маршрутников ограничивалось весьма поверхностными наблюдениями и теми впечатлениями, какие они сами вынесли из этих наблюдений.

Яковлев – тот вообще недоумевал, кому это нужно – знать, куда и что везет противник? Главное – взорвать пути, паровоз, пустить эшелон врага к чертовой матери под откос, и точка!

Если противник не довез груз, так ли важно выяснять, какой именно и куда?

Только одно привлекало командира группы – тол, мины, детонаторы.

Седельников, Лагун и Сазонов отнеслись к моим расспросам иначе.

Правда, и они не могли сообщить ничего важного, ценного. Но все трое старались рассказывать о том, что видели и слышали, обстоятельно, старались вспомнить подробности тех или иных встреч с противником, рассказы местных жителей.

Лагуна явно огорчило, что он не может порадовать нового заместителя Бати четкими данными о силах врага, знанием его железнодорожных перевозок.

Сазонов, казалось, задумался над тем, как быть в дальнейшем.

А Седельников, признав, что изучение противника вел походя, пообещал впредь относиться к сбору информации серьезней.

Я обратил внимание на правильную, литературную речь Седельникова.

– Вы откуда родом, товарищ сержант?

– Сибиряк. Из Красноярска.

– До войны чем занимались?

– Работал в газете.

– Журналист?

– Это громко сказано. Я только начинал писать. Мой год призвали.

– Где служили?

Седельников назвал свою часть, указал, где она дислоцировалась перед войной, поведал, как его полк принял неравный бой, был разбит, попал в окружение.

Рассказывал Седельников о себе вроде бы и подробно, как раз то, что я хотел узнать, ничего, похоже, не скрывал, но я чувствовал, что держится он настороженно, что душевного контакта между нами не возникает.

Меня это раздосадовало. Хотелось, чтобы наши отношения сложились иначе. Седельников был образованным человеком, прошел хорошую выучку в кадровой армии, давно партизанил, прекрасно знал район действий отряда Линькова, обладал сноровкой подрывника. Хорошие данные для разведчика нашего отряда. Но откуда этот холодок в беседе, откуда эта замкнутость?

Я спросил о Седельникове у Григория Матвеевича.

– Подрывник опытный. Я его назначил командиром группы, – ответил Линьков. – Но, как говорится, – себе на уме.

Мне показалось, что в голосе Линькова проскользнула нотка неудовольствия.

Странно!

Поделился своими мыслями с Федором Никитичем Якушевым.

– Седельников пришел в отряд в мае, из Налибокской пущи, – припомнил Якушев. – С ним еще двое были. Капитан Максимовский и воентехник третьего ранга Демидов… Принимал их Антон Петрович Бринский: Григория Матвеевича не было, уходил куда-то. А вернулся и вскипел. Понимаете, отряд готовился к большому переходу, а у Седельникова болела нога.

– Ну и что? – спросил я.

– Батя считал, что в отряде не должно быть отстающих, – сказал Федор Никитич. – Он вызвал Седельникова, заявил об этом и пригрозил.

– Что же Седельников?

– Побледнел. Только головой этак дернул… Говорит: «Не отстану…» И верно – не отстал. Дошагал кое-как. Правда, пришлось помогать…

– И вы помогали?

– Было дело…

– Выходит, все обошлось.

Якушев вскинул глаза, опустил, усмехнулся:

– Можно считать, так…

– Седельников показался мне умным и смелым, – сказал я. – Может, это ошибочное впечатление?

– Нет, отчего же? – возразил Якушев. – Так оно и есть…

Я вновь встретился с Сазоновым, Лагуном и Седельниковым, попросил их при очередной вылазке в южные районы Белоруссии вести наблюдение за врагом, посоветовал расспрашивать местных жителей о мероприятиях и передвижениях немцев.

А с Седельниковым нашел время поговорить отдельно.

– Мы ведь с вами в некотором роде коллеги, – шутливо сказал я. – Мне тоже довелось работать в редакции.

– Разве вы не кадровый военный? – удивился сержант.

– Военный-то я кадровый.

Мы помолчали.

– Я слышал, вы со стертыми ногами из Западной Белоруссии шли?

Он испытующе поглядел на меня, разгладил морщинившие на коленях недавно выстиранные линялые брюки, потом решился:

– Если вы все знаете, то и скрывать нечего. Уцелел я чудом. И никогда не забуду, что пережил.

– Утешитель из меня плохой, – сказал я. – Да вам и не нужны, наверное, утешения.

– Не нужны.

– Очень хорошо, что мы одинаково смотрим на вещи… Кстати, я хочу, чтоб вы побольше занимались сбором информации о враге, товарищ сержант. Пойдете в рейд – расспрашивайте местных жителей о фашистах, старайтесь узнать, сколько их в том или ином местечке, откуда они появились.

– Слушаюсь.

– На хуторе у Матрены бывали? Ходили за хлебом?

– Да. Приходилось. А что такое?

– Собираюсь на днях заглянуть к Матрене. Хотите со мной? Мы бы вместе попытались поговорить с ней о людях, которые могут стать нашими помощниками. Будем учиться разговаривать о нужных нам делах.

– Спасибо… Когда быть готовым, товарищ капитан?

– Я скажу… Кстати, как ваше имя?

– Анатолий.

– Отдыхайте, Анатолий. Я позову вас, когда пойду.

Глава 6

– У меня к тебе просьба, – сказал Григорий Матвеевич Линьков.

– Слушаю вас, товарищ командир.

Линьков побарабанил пальцами по столу, подбирая слова. Подобрал.

– У нас имеются соседи. Отряд Коржа. Базируется западнее Милевичей.

– О Корже я слышал. Его имя и отчество Василий Захарович? Он бывший работник обкома партии?

– Да. Тот самый. Что еще слышал?

– Слышал о рейде Василия Захаровича в сорок первом по немецким тылам… Знаю, что Корж – наш сосед, да еще западный!

– Сосед… Отряд у него сейчас малочисленный, но население хорошо знает о нем. Корж просит о встрече.

– Понимаю. Вы хотите, чтобы на встречу пошел я?

– Да. Связному от Коржа я назначил завтрашний день. Корж придет на Булево болото. В полдень. К стогам.

– Ясно.

– Выслушай его. Думаю, будет просить помочь взрывчаткой и оружием. Так ты щедрых обещаний не давай. Сами не богачи, каждый патрон на учете, каждая толовая шашка… Скажи Коржу, что доложишь о его просьбах.

– Слушаюсь.

Предстоящая встреча волновала и обнадеживала. Оказывается, не все партизанские отряды к сорок второму году стянулись в восточные районы Белоруссии, ушли за Случь, за старую государственную границу. Есть отряды и в Западной Белоруссии! А если так, развернуть там разведывательную работу будет намного легче: раз есть партизаны – имеются и местные жители, им знакомые, их поддерживающие! А это нам и нужно!

* * *Моросил мелкий, нудный дождичек, и над Булевым болотом держался плотный молочный туман.

Увязая в мокрых мхах, шагал я следом за своим проводником, рыженьким партизаном Сережей Алексеевым.

Впереди замаячили стога.

– Здесь, – тихо сказал Сережа.

Перелезли через несколько оросительных канав, прислушались – тихо…

– Давайте, товарищ капитан, вон туда… В случае чего – уйдем по канаве…

Добрались до облюбованного стога, снова прислушались, удостоверились, что опасности нет, разрыли сено, забились в сухую, пахучую нишу.

Я посмотрел на часы – около двенадцати. Значит, скоро…

Поглядывая в проделанные окошки, сидели мы с Алексеевым в стогу и шепотом беседовали о войне, о Германии, о неминуемом конце гитлеровского рейха.

– Товарищ капитан, а что, к зиме разгромим фрица?

– Я не главнокомандующий, Сережа. Немецкая армия еще сильна.

– А Москва? Ведь под Москвой-то им хребет сломали!

– Верно, под Москвой немцы получили страшный удар. И главное, лопнул, как мыльный пузырь, миф об их непобедимости.

– А ребята говорили, будто вы рассказывали про новые дивизии, танки, про «катюши»…

– Рассказывал. Да ты сам посуди: территорию враг захватил большую, каждый метр с боем отвоевывать придется.

– Понимаю! А вы знаете, товарищ капитан, что фрицев в большинстве деревень нету? Они только по городам, по крупным селам да возле железных дорог сидят! Точно! А вот нам бы собраться да вместе с армией ка-а-ак вдарить по ним!

– Не так все просто, Сережа… Чем вооружены партизаны? Хватает оружия и боеприпасов? Есть у нас артиллерия тут, в тылу, или взрывчатка?

– Это да… С оружием и припасами плоховато… Так пускай пришлют!

– Пришлют. Только на все время требуется. И самолеты транспортные. И надежная связь.

– Верно… А все же, товарищ капитан, недолго фашистам пановать!

Почудилось, болото чавкает. Мы примолкли. Звуки приблизились. Кто-то шел по болоту. Медленно. Останавливаясь.

– Двое, – шепнул Сережа.

– Откуда взял?

– Так… Чую…

В тумане действительно замаячили две тени. Они двигались к нашему стогу, но держали немного левее.

– Наши вроде, – сказал Сережа. – Фрицы вдвоем не ходят…

Люди остановились, словно советовались. Можно было уже различить: это не немцы.

– Выходим, – сказал я.

Держа оружие наготове, Сережа окликнул незнакомцев:

– Эгей!

Все. Свои.

Незнакомцы приближались к стогу. Первым шел высокий, грузноватый, по походке судя – немолодой человек, за ним – худощавый, пониже ростом и, кажется, помоложе.

Высокий окинул нас живым взглядом из-под кустистых, седоватых бровей, протянул широкую, как лопата, руку:

– Корж.

Сухощавый поднес руку к фуражке:

– Бондаренко.

Я тоже представился:

– Капитан Черный! – и пригласил обоих к стогу.

Уселись.

Корж развязал висевший на поясе огромный, чуть не на килограмм, кисет с табаком, вытащил трубку:

– Можно покурить…

Я взялся за вещевой мешок:

– Подождите, Василий Захарович! Могу угостить московскими папиросами.

Корж и Бондаренко с любопытством уставились на мешок.

Я вынимал и клал им на колени шоколад, копченую колбасу, пачки «Казбека».

Ненароком взглянул на Коржа и растерялся: на его ресницах дрожали слезы.

Бондаренко взволнованно кашлянул.

Корж овладел собой.

– Давно… из Москвы? – неверным голосом спросил он.

– Недавно.

– Видно, неплохо живет Москва!

– Живет, Василий Захарович!

– Два года «Казбека» не видел… – как бы оправдываясь в минутной слабости, произнес Корж, вертя в руках папиросную коробку. – И про колбасу такую мы уже забыли… А выходит, она есть!

– Есть, есть, Василий Захарович!

Корж переглянулся с Бондаренко, раскрыл пачку папирос, понюхал:

– Эх, табачок!.. А ведь тут немцы раззвонили, капитан, что Москва разрушена, и ничего от нее не осталось.

– Чистая брехня, Василий Захарович!.. Да что ж вы не курите?

Корж отрицательно покачал головой:

– Приберегу. Бойцам покажу. Каждому дам по папиросе. Чтоб все видели и чуяли… Этот «Казбек» лучше всякой политбеседы подействует, капитан.

– Правильно, – поддержал Бондаренко.

– Видишь, и комиссар мой такого же мнения! – сказал Корж. – Ну, обрадовал ты нас, капитан! Спасибо! Ото всей души спасибо!

– Да меня-то за что благодарить? Это вам из Москвы послали… Кстати, Василий Захарович, я пришел от Бати, чтоб узнать…

– Погоди, капитан! – сказал Корж. – Об этом после… Ты о Москве расскажи! О Москве!

Я рассказывал о Москве.

Корж и Бондаренко слушали жадно, ловили каждое слово.

Все интересовало их – и положение на фронтах, и новые назначения в армии, и быт москвичей, и планы развертывания партизанской войны.

– Замучили мы тебя вопросами, – сказал Василий Захарович. – Ну, ничего. Терпи! Веришь, со времен испанской войны в такие передряги не попадал. А там, в Испании, мы тоже, бывало, вновь приезжающих мучили, как тебя…

– А вы были в Испании?

– Довелось… Между прочим, ты никого из «испанцев» не знаешь, капитан?

– Откуда мне, Василий Захарович?..

– Жаль… – протянул Корж. – Я думал, общих знакомых найдем… Но, может, слышал что-нибудь о некоторых товарищах?

Василий Захарович назвал несколько фамилий военачальников.

– Увы… – мне пришлось пожать плечами.

– Жаль, жаль… – повторил Корж. – Настоящие люди! Они бы разобрались в том, что тут делается…

– А что именно тут делается?

Корж взглянул испытующе:

– Вот что, капитан. Не знаю, кто тебя послал сюда, в тыл, но давай говорить начистоту. Задача сейчас одна – развертывать движение. Так?

– Так.

– А можно его развертывать без тесного взаимодействия отрядов?

– Полагаю, нельзя.

– Приятно слышать, – вступил в беседу Бондаренко.

А Корж пояснил:

– Часто не можем мы, партизаны, общий язык найти. Все сами по себе. А делу это вредит.

– В чем же выражается отчужденность?

– Во всем! Да вот хотя бы нас с Линьковым взять… Сейчас у Линькова есть связь с Москвой, а у нас нет. Ему взрывчатку подбрасывают, а нам нет. Ему оружие дают, а нам не дают! А Батя ничем не делится!

– У Бати тоже не густо со взрывчаткой и оружием.

– Все же лучше, чем у нас!

– Возможно.

– Скажи, капитан, вместе с тобой взрывчатку сбросили?

– Да, сбросили.

– Неужели не поможете?!

Я решил забыть о наставлениях Григория Матвеевича.

– Думаю – поможем.

– Вот это другой разговор! Вот это – да! – воскликнул Корж.

Бондаренко улыбнулся:

– Если бы с самого начала так договаривались!

Собираясь на эту встречу, я мысленно составил целый план беседы. Разговор, как часто бывает, потек по непредвиденному руслу. Однако я не отказался от мысли узнать то, что интересовало в первую очередь.

– Скажите, товарищи, – начал я, улучив удобный момент. – Вот вы прожили здесь первую зиму. Продержались весну и лето. Очень трудно партизанить в здешних условиях?

– Партизанить, наверно, везде нелегко, – усмехнулся Корж. – Тут другой вопрос – как партизанить? По лесам отсиживаться или активные действия вести?

– Я имею в виду активные действия.

– Понимаем… Активные действия вести можно. Было бы оружие. И связь. Вот нам сейчас без оружия и связи тяжко.

– Дело только в этом?

– А ясно ж, в этом!.. Я так скажу, капитан. Самое трудное позади. Чего греха таить! Народ на скорую победу рассчитывал, а тут вон как повернулось… Стал фронт удаляться – кое-кто растерялся. Я не про сволочей. Сволочи – те просто радовались. А даже наши, хорошие люди – кое-кто растерялся. Тем более – известий от своих нет, фашисты наступают, трубят об окружении и уничтожении советских армий, о том, что вермахтовские генералы в бинокли за уличным движением в Москве наблюдают, что Ленинград блокирован и не нынче-завтра падет… Поживете у нас – наслышитесь еще о фашистских россказнях!.. А тут что? По ночам в избы свои бойцы и командиры стучатся: хлеба нет ли? Упрямо лесом на восток пробираются. Днем же – фрицы наезжают. Всех активистов, всех коммунистов и комсомольцев, всех, кто перед войной в западные области на работу был направлен, – к стенке или на сук. Отыскивают бывших уголовников, пропойц – организуют полицейские отряды, всюду старост – солтысов по-здешнему – сажают… Горько? Горько! А что сделаешь?

– Вы – сделали. Отряд создали.

– У меня опыт имелся… Да и не один наш отряд возник! Что говорить! На северо-востоке вон Козлов с подпольщиками действует, здесь – Батя, под Барановичами – Бринский… Ну, это – дрожжи. А тесто-то долго вспухало… Сам посуди, капитан. Иные, может, и пошли бы в партизаны, да не с чем, и не знают, как начать, как организоваться… Опять же – зима на носу. Без теплой одежды, без хлеба, без оружия много не напартизанишь. И сидели. Ждали весны. Ждали, что на фронте перелом наступит. Короче – ждали чего-нибудь.

– Ожидание – не борьба.

– Верно. И тот, кто ждал, – немецких репрессий дождался. Во-первых, фрицев по морде на фронте стукнули, блицкриг дырявым оказался. Во-вторых, партизанские отряды, стихийно возникшие и из-за линии фронта переброшенные, стали удары с тыла наносить. Тут фашисты и начали бывших окруженцев под метелку сгребать, заложников хватать, целые деревни сжигать за помощь партизанам. Вот так.

– Добились чего-нибудь?

– Как не добиться! Раньше их ненавидели, а теперь еще пуще ненавидеть стали. Нашлись и трусы, и продажные шкуры, не без того. Поджали хвосты, подвывают гитлеровцам. Но те, кто зиму пересиживал, – ушли в леса, сбились в отряды. Да что далеко за примерами ходить, капитан? Ты в отряде у Бати Лагуна видел? Про Каплуна слышал?

– Видел Лагуна, но про Каплуна только в общих словах говорили.

– А историю его знаешь?.. Ну тогда послушай, тебе многое ясно станет!

И Корж рассказал…

На восьмой день войны дивизия, где служил капитан Каплун, после тяжелых боев была разбита и окружена. Во главе группы бойцов и командиров капитан Каплун сумел прорваться сквозь боевые порядки вражеских частей и ушел в барановичские леса. В стычках с фашистами группа несла потери. И в леса Красно-Слободского района капитан Каплун привел только шестерых командиров из своего полка. Здесь ему удалось встретиться с командиром другого отряда – Жуковским.

Жуковский был направлен с большой группой партизан в Красно-Слободской район Центральным Комитетом партии большевиков Белоруссии.

Добираясь до места назначения, группа Жуковского потеряла многих товарищей убитыми и ранеными. Дошли до цели только тринадцать человек.

Видя, что немцы активно прочесывают леса, устраивают облавы, не имея боеприпасов и продовольствия, Жуковский распустил отряд, приказав бойцам разойтись по деревням и перебиваться до весны кто как сможет.

Каплун, поддерживавший связь с Жуковским, не знал, что делать.

Единственный радиоприемник, находившийся у Жуковского, попал к немцам, связи с местными жителями Каплун не имел.

Он пришел к Жуковскому за советом.

– Расходитесь, – сказал Жуковский. – До весны переждем в деревнях. А там что-либо решим. Во-первых, наши могут нажать, а во-вторых, весной и летом в лесу легче.

– Но куда же идти? У вас тут знакомые есть, а у нас – никого.

– Идите в деревню Бучатин, – сказал Жуковский. – Найдете там на хуторе бывшего бухгалтера бучатинского сельпо, Лагуна. Такой долгоносый блондин… Он кандидат в члены партии. Поможет. Пристроит где-нибудь… Только учтите, Адам Лагун в разговорах очень осторожен, хитер. Может и не поверить сразу…

Каплун послушался совета, раздобыл адреса для других товарищей, а сам 11 ноября сорок первого года явился в Бучатин, отыскал хутор Лагуна. Подойдя к деревушке, он отдал свою одежду колхознице-свинарке, а в обмен взял старые залатанные штаны в белую полоску, линялую рубаху и ветхий, обтянутый серым сукнецом полушубок.

В этом полушубке свинарка четыре года досматривала свиней, и вид у одежды был соответствующий. Вдобавок рукава полушубка едва прикрывали каплуновские локти.

– Командир, что ль? – спросила свинарка у Каплуна.

– Не. Заключенный. За растрату на пять лет посадили.

– А гимнастерка?

– У одного бедолаги сменял, да промашку дал. Враз немцы шлепнут, а за что? Я человек тихий, сапожник. Меня за тихость и посадили. Мне бы своим делом заниматься, а тут, вишь, выбрали артель возглавить. Не сумел отказаться, кто-то денежки пропил, а мне – небо в крупную клеточку…

– Отсидел или так?

– Так… Немцы и выпустили…

У той же свинарки Каплун осведомился, не знает ли она здесь, в Бучатине, Лагуна?

Полагая, что такому типу нужен не Адам Лагун, известный как коммунист, а другой Лагун – пьяница и лентяй, уже продавшийся немцам, свинарка указала Каплуну на избу полицая.

Ничего не подозревавший Каплун, явившись к этому Лагуну и увидев, что перед ним светловолосый и вроде бы длинноносый человек, выложил полицаю все начистоту. Рассказал, кто он, от кого пришел и зачем.

Немцев в колхозе, на счастье, в то утро не было.

Перепуганный полицай, не успевший получить оружия, совсем очумел, услышав о каких-то партизанах, о необходимости пристроить незнакомца.

Сунувшись туда-сюда, он в отчаянии кинулся к тому самому Лагуну, какой нужен был Каплуну:

– Адам! По секрету… К тебе, наверно, пришли… Трое! Один капитан… Адам! Он обознался… Ты про меня плохо не думай… Сейчас я тебя выручу, завтра, коли красные вернутся, ты меня…

Адам Лагун был человеком твердым и решительным. Он взял полицая за грудь, встряхнул:

– Слушай, сволочь! Иди от меня к чертовой матери! Мне все равно погибать, но ты знай, паскуда, что торговаться с тобой никто не будет, понял? А на каждой нашей могиле тысячи таких, как мы, вырастут, и вам, сволочам, все равно конец придет, потому что нас много, весь народ!.. На пушку меня берешь? Крови тебе захотелось?! Ну, иди, продай! Может, тебе фрицы за мою голову барахлишка дадут. Подштанники старые выдадут, гнида!

Полицай совершенно обалдел:

– Да за что ж ты меня так? Да я ж не виноват… Не стрелял никого… Что ты, Адам? Брат! Что ты?.. Ко мне правда капитан пришел… Вот и оружие его. Я из стога взял, где он спрятал. Возьми. Я – никому… И капитана я устрою, богом клянусь!

Адам Лагун понял, что его однофамилец не врет, а просто очумел, и довел разговор до конца:

– Не суй мне пистолет. Мы таких сволочей, как ты, нашей правдой одной – и то убьем… А если к тебе верно капитан пришел – ступай, устрой его. И помни – головой ответишь, паразит, если продашь!

Полицай ушел на гнущихся ногах. Вернулся к Каплуну, спросил, за кого его выдать, запряг лошадь и потрусил к солтысу.

А Адам Лагун немедленно побежал в свинарник, куда опять ушел капитан Каплун.

Незнакомца Лагун нашел на кухне свинарника. Чернобородый человек с карими выпуклыми глазами и толстым коротким носом сидел на корточках возле печки и доставал из золы печеную картошку. Рядом с ним сидели двое таких же оборванных…

Адам Лагун узнал Каплуна по полушубку.

Полагая, что здесь все свои, Адам Лагун с порога рявкнул:

– Кто из вас капитан?!

Чернобородый, мигнув, поднялся с корточек, приблизился к Лагуну и больно наступил ему на ногу.

Это окончательно разъярило Адама Лагуна, и без того негодовавшего на неосторожного капитана, который выложил свои карты полицаю.

– Ты чего мне ноги давишь?! Боишься? Ты бы себя боялся! Открыл тайну предателю, полицейскому, моему однофамильцу, и себя, и меня погубил, а теперь на ноги наступаешь?

– Выйдем, – оглядываясь, сказал Каплун. – Выйдем.

Он был потрясен – это бросалось в глаза, но все же теснил Адама Лагуна к двери.

На улице Каплун быстро сказал:

– Я промахнулся, прости!.. Но и эти двое, в кухне, не мои. Я не знаю этих людей. Потому и предупреждал – молчи.

– Но… Полицай сказал – вас трое.

– Своих я отправил в соседние деревни. Это – чужие.

– Ах черт!

– Что делать, товарищ Лагун? Видимо, обоим уходить надо отсюда… Жалко только твою семью…

– А свою что не жалеешь?

– Моя семья пропала без вести. Теперь жалей – не жалей…

Лагун подумал, оглянулся. Никого.

– Если полицай не продал – время еще есть. Давай этих двух, на кухне, проверим…

Лагун и Каплун вернулись на кухню. Двое оборванных оказались красноармейцами, пробиравшимися в дальние деревни. Хотели там пересидеть зиму.

Лагун почувствовал, что люди это растерянные, робкие. Он посоветовал им уходить как можно быстрее, припугнув солтысом.

Оба бывших красноармейца тут же схватились и побежали кустами к лесу.

– А мы? – спросил Каплун. – Что же мы?

– Подождем. Немцы вон той дорогой приедут, если полицай предал. Увидим. Тогда – в ту сторону, на кладбище, и в лес. А если полицай не предал, устроит тебя, как обещал, встретимся вечером у меня на квартире…

Полицай не предал. Сдержал слово. Вернувшись к раннему обеду от солтыса, он объявил:

– Все устроено. Документ на вас в сельуправе получим. Сказал, как вы велели: заключенный, сапожник… Завтра поедете со мной. На квартиру поставлю к Семашихе. Не сомневайтесь. Женщина верная, наша.