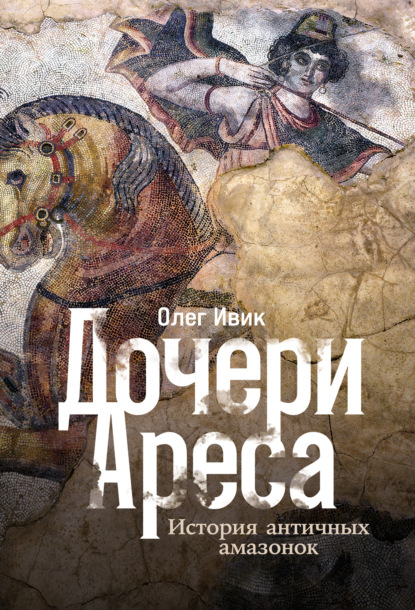

Дочери Ареса: История античных амазонок

- -

- 100%

- +

Сомнения античных авторов по поводу амазонок пытается объяснить Диодор Сицилийский. Завершив свой рассказ о них сообщением о гибели их царицы Пенфесилеи под стенами Трои, историк заключает: «Таким образом, как передают, Пентесилея была последней амазонкой, отличившейся храбростью, и впоследствии племя все более и более ослабевало и под конец совершенно обессилело. Поэтому-то в последующие времена, когда иные писатели рассказывают о храбрости амазонок, эти древние истории считаются баснословными»[52].

Другой знаменитый историк, Флавий Арриан[53], еще более решительно высказался в пользу существования амазонок. Авторам настоящей книги его аргумент представляется если не очень убедительным, то крайне симпатичным. Арриан пишет: «Что вообще не существовало племени этих женщин, этого я не допускаю: столько и таких поэтов их воспевало!»[54]

Поэты действительно воспевали амазонок, чаще всего не особенно задаваясь вопросом об их реальности или мифичности. И даже Гомер в «Илиаде» говорит о них трижды[55]. Помимо двух сообщений о евразийских воительницах, у великого аэда, как мы уже писали, есть косвенное упоминание об амазонках из Ливии – сообщение о стоящем под Троей кургане Мирины, которая, судя по всему, была царицей ливийских амазонок. Они менее известны, племя их, вероятно, было старше племени «классических» амазонок, и пик их могущества пришелся на времена задолго до Троянской войны.

Именно с этих, ливийских, амазонок мы и начнем наш рассказ.

Глава 2

О ливийских амазонках

Единственным античным литератором, который подробно изложил историю ливийских амазонок, был Диодор Сицилийский. В своей «Исторической библиотеке» он немало внимания уделил Ливии – так в его время называли часть Северной Африки, простирающуюся от западных границ Египта до Атлантического океана. Диодор утверждает, что в древности «в Ливии было много воинственных женских племен, удивительных своим великим мужеством». В качестве примера он приводит «племя горгон», которое «отличалось особенной отвагой»[56]. Обычно считается, что горгон на свете существовало всего три (включая знаменитую горгону Медузу), они были сестрами и едва ли могли претендовать на то, чтобы образовать целое племя. Но у Диодора горгон отнюдь не три. В его книге это народ воинственных женщин, причем народ весьма многочисленный – так, во время одной из битв с ливийскими амазонками горгоны потеряли не менее 3000 пленными, не считая большого количества убитых. И это не нанесло особого ущерба их государственности[57].

В «Мифологической библиотеке» Аполлодора[58] классические античные горгоны описываются как существа не вполне гуманоидные и едва ли победимые. «Головы Горгон были покрыты чешуей драконов, у них были клыки такой же величины, как у кабанов, медные руки и золотые крылья, на которых они летали. Каждый, взглянувший на них, превращался в камень»[59]. За головой Медузы, единственной смертной из них, и был послан Персей.

В отличие от них, горгоны Диодора – люди. Тем не менее этот автор тоже связывает их с Персеем. Он пишет, что они были «покорены Персеем, сыном Зевса, когда царицей их была Медуса»[60].

Но, помимо горгон (которые, судя по описанию, данному им Диодором, вполне могли претендовать на звание амазонок), в Ливии существовали и собственно «амазонки» – по крайней мере, именно так называет их сицилийский историк. Диодор пишет:

«По преданию, в западных частях Ливии, на краю обитаемого мира, некогда действительно существовало племя, управлявшееся женщинами, по образу жизни несхожее с нами. Так, у них женщины по обычаю занимались военным делом и в установленное время были обязаны выступать в поход, сохраняя в течение этого периода времени свою девственность. По истечении же срока военной службы они сходились с мужчинами ради деторождения, причем сохраняли в своих руках всю верховную власть в общине и высшие должности. Напротив, мужчины у них, подобно нашим замужним женщинам, проводили свои дни дома, выполняя приказания своих жен; они не участвовали в походах, не занимали никаких общественных должностей и не пользовались свободой речи в общественных делах, отчего они, возгордившись, могли бы восстать против господства женщин. После рождения детей мужского пола передавали мужьям, и эти последние вскармливали новорожденных молоком и какими-то другими отварами, подходящими для детского возраста. Если же рождалась девочка, то ей выжигали груди, чтобы по достижении зрелости эта часть тела не могла развиваться. Ведь, по мнению этих женщин, торчащие груди немало мешают в походе. Поэтому-то таких безгрудых женщин эллины и прозвали амазонками.

Как передают мифические предания, женщины эти обитали на острове, прозванном за свое расположение на крайнем западе Геспера, а находился этот остров на озере[61] Тритонида. Озеро же это находилось близ Океана, окружающего землю[62], и названо было по имени какой-то реки Тритон, впадающей в него. Лежало это озеро также поблизости от Эфиопии и той горы на берегу Океана, самой большой в этих местах, которая вклинивается в Океан; у эллинов эта гора называется Атлас. Упомянутый остров был большой величины и полон всевозможных плодовых деревьев, плоды которых и служили пищей туземцам. На острове было также множество домашнего скота, именно коз и овец, от которых владельцы получали в большом количестве мясо и молоко. Хлебных злаков, однако, это племя вообще не употребляло в пищу, потому что пользу от этих земных плодов они еще не открыли»[63].

Здесь, на этом отдаленном острове, и обитали описанные Диодором амазонки. Историк сообщает, что его современникам они были мало известны: «Ведь большинство историков считает амазонками лишь тех, которые, по рассказам, жили близ реки Фермодонт на Понте[64]. В действительности же дело обстоит иначе, так как ливийские амазонки жили в гораздо более древние времена и совершили замечательные подвиги»[65]. Говоря о ливийских воительницах, Диодор пишет: «…так как племя ливийских амазонок полностью исчезло уже за много поколений до Троянской войны, а те, что обитали около реки Фермодонт, вошли в полную силу незадолго до этих времен, то естественно заключить, что позднее поколение, лучше известное, как раз и унаследовало славу древних амазонок, совершенно неизвестных большинству людей за давностью времен»[66].

Слегка противореча самому себе, Диодор утверждает, что «много древних поэтов и историков и немало позднейших писателей упоминали» ливийских амазонок[67]. В этом случае совершенно непонятно, почему они оказались забыты. Но, насколько известно авторам настоящей книги, писали о них не столь уж и многие. Мы знаем только одного такого античного литератора – Дионисия Скитобрахиона. Он жил в Александрии в первой половине III века до н. э. и сочинил ряд мифологических романов[68]; у него Диодор, по его же словам, заимствовал рассказ об амазонках (и многое другое). Книги самого Дионисия Скитобрахиона до наших дней не дошли, и остается только гадать, какими источниками он пользовался и что в его романах претендует на историчность, а что является заведомым «фэнтези».

Так или иначе, Диодор («следуя Дионисию»[69]) описывает не только образ жизни ливийских амазонок, но и их многочисленные военные походы и деяния:

«Племя это отличалось храбростью и воинственным пылом. Прежде всего амазонки подчинили себе все города на острове, за исключением одного под названием Мене, который почитался священным и в котором обитали эфиопы-ихтиофаги[70]. Здесь происходили мощные извержения подземного огня и находилось множество драгоценных камней… После этого амазонки покорили много соседних ливийских кочевых племен и основали большой город в пределах озера Тритониды, который был назван по своей форме Херсонесом»[71].

Херсонес означает «полуостров» – вероятно, город лежал на гряде, вдающейся в озеро. Но основанием города и местными победами амазонки не ограничились, «так как они стремились овладеть многими странами обитаемого мира»[72].

Одним из народов, против которого двинула свои войска тогдашняя царица амазонок Мирина, были атлантии[73] – «самое культурное племя в тех местах, обитавшее в процветающей стране и владевшее большими городами»[74]. Отметим, что атлантии Скитобрахиона и Диодора не имели прямого отношения к жителям описанного Платоном острова Атлантида. Горы, тянущиеся вдоль северо-западного побережья Африки, греки издревле называли Атласскими (в честь обитающего на западных границах ойкумены титана Атланта, или Атласа), а лежащий за ними океан еще Геродот в V веке до н. э. именовал Атлантическим морем[75]. Естественно, что одно из обитающих в той местности племен получило у греков имя атлантов. Об атлантах примерно за век до того, как Платон придумал свою Атлантиду, писал Геродот. Он называл так одно из обитавших в Северо-Западной Африке племен и сообщал: «Рассказывают [о них], будто они не едят никаких живых существ и не видят снов»[76]. Хотя нельзя исключить, что Скитобрахион, а вслед за ним и Диодор, жившие позднее Платона, в своем описании атлантов в какой-то мере вдохновлялись его сочинениями.

Атлантии Диодора владели плодородными землями на берегу океана. «Как говорят, по мифическому преданию, боги родились здесь в местности, лежащей на побережье Океана, что соответствует эллинским легендам»[77]. Но боги не помогли своим землякам. Диодор пишет:

«Cогласно преданию, царица амазонок Мирина собрала тридцатитысячное войско пехотинцев и три тысячи всадников; ведь амазонки особенно стремились использовать на войне конницу. Для защиты от вражеских ударов они применяли шкуры огромных змей, поскольку в Ливии невероятное количество таких животных, а при нападении применяли мечи и копья, а также луки, из которых они стреляли не только прямо в лицо врагу, но также успешно отстреливались от преследователей»[78].

Встречается мнение, что раз амазонки предпочитали кавалерию, то числа у Диодора переставлены местами[79]. Например, Р. Грейвс, излагая эту историю, без всяких комментариев исправляет оригинал и пишет: «Царица амазонок Мирина собрала тридцать тысяч всадниц и три тысячи пехоты»[80]. Но надо сказать, что для тех далеких времен даже и 3000 вооруженных всадниц были фантастическим количеством. В ту эпоху (за много поколений до Троянской войны) конница ни в одной из армий мира не использовалась. Но о верховой езде (как на полях сражений, так и в мирной жизни) мы подробнее поговорим в главе «Быт и нравы амазонок».

Впрочем, были в армии ливийских амазонок всадницы или нет, их царица Мирина двинула свои войска на атлантиев. Диодор пишет:

«Вторгнувшись в страну атлантиев, они победили жителей города под названием Керне, а затем ворвались вместе с беглецами внутрь стен и захватили город. Желая устрашить соседние племена, они жестоко обошлись с пленниками: перебили всех взрослых мужчин, женщин и детей обратили в рабство, а город разрушили. После того, как родственные племена узнали о страшной участи жителей Керне, то устрашенные атлантии, как говорят, сдали свои города по соглашению о капитуляции, обещая выполнить все, что им прикажут. Царица же Мирина милостиво обошлась с побежденными: заключила союз и основала на месте разрушенного новый город, дав ему свое имя. В этом городе она поселила пленников и всех желающих из местных жителей. После этого атлантии поднесли царице роскошные дары и от имени общины постановили воздать ей выдающиеся почести. Царица приняла благосклонно их услужливость и, в свою очередь, обещала оказать услуги этому племени»[81].

Однако запоздалое проявление доброты дорого обошлось царице амазонок. Дело в том, что на атлантиев часто нападали и другие воинственные женщины – горгоны. Мирина решила защитить своих новых подданных и, уступив их просьбам, «напала на страну упомянутых горгон».

«Горгоны собрали войско для сопротивления, и тогда произошла жестокая битва, в которой амазонки одержали победу, перебили множество врагов, захватив в плен не менее трех тысяч. Остальное войско горгон нашло убежище в какой-то лесной чаще. Тогда Мирина велела поджечь лес, желая совершенно истребить это племя. Попытка ее, однако, оказалась безуспешной, и царице пришлось возвратиться в пределы своей страны»[82].

Во время этой войны произошло еще одно сражение, стоившее жизни многим амазонкам, как, впрочем, и горгонам.

«Так вот, амазонки… ночью легкомысленно ослабили караулы, и пленные женщины напали на них и, выхватив мечи у считавших себя победительницами, многих перебили. В конце концов, однако, когда множество врагов со всех сторон окружило восставших пленниц, все они, храбро сражаясь, были перебиты. Мирина же воздала погребальные почести своим павшим соратницам на трех кострах и воздвигла три больших могильных кургана, которые еще доныне называются Курганами амазонок»[83].

Потерпев относительную неудачу с горгонами, продолжила покорение мира – как военными, так и дипломатическими методами:

«…она прошла походом большую часть Ливии и затем переправилась в Египет. Там она заключила договор о дружбе с Гором, сыном Исиды[84], который тогда был царем Египта. Затем, закончив войну с арабами и перебив много врагов, она покорила Сирию. Однако, когда киликийцы встретили ее с дарами, согласившись подчиниться ее приказам, она оставила свободу тем, кто добровольно пошел на соглашение»[85].

Отметим, что бог Гор (Хор), сын Исиды, согласно Туринскому царскому списку[86] действительно был царем Египта в незапамятные времена. Начало папируса, описывающее правление богов и духов, сильно повреждено – но, по самой скромной оценке, Гор правил не позднее чем за 23 000 лет до н. э.[87] Возможно, это согласуется со временем существования Диодоровых горгон и атлантиев, но никак не согласуется с историей других взаимодействовавших с Мириной народов… Более правдоподобной кажется хронология греческого мифа, согласно которому Исидой в Египте стали называть Ио, незадачливую возлюбленную Зевса[88]. «Хроника» Евсевия-Иеронима[89] предлагает две возможные даты появления Ио в Египте – 1856 и 1512 годы до н. э.[90] Сын Зевса и Ио, ставший царем Египта, звался Эпаф, но несовпадение имен не должно смущать: полный титул фараона в эту эпоху включал пять имен, которые к тому же могли меняться за время царствования.

По словам Диодора, дальнейшая деятельность Мирины была такова:

«Царица также победила племена в области Тавра[91], которые отличались храбростью, и затем через Великую Фригию спустилась к морю[92]. Потом она покорила страну вдоль побережья и положила предел своему походу на реке Каик[93]. Выбрав в завоеванной области места, удобные для основания городов, Мирина построила много городов, назвав один из них своим именем, а другие по именам главных своих военачальниц, как, например, Кима, Питана, Приена[94].

Так вот, эти города она основала на морском побережье, а большинство других заложила в местностях в глубине страны. Она покорила также некоторые острова и, прежде всего, Лесбос, где основала город Митилену, назвав его именем своей сестры, участницы похода. После этого, захватив еще несколько других островов, Мирина была застигнута бурей. Тогда она обратилась с мольбами о спасении к Матери богов[95] и была отнесена к одному необитаемому острову. Остров этот, повинуясь видению, явленному ей во сне, царица посвятила упомянутой богине, воздвигла там алтари и принесла богатые жертвы. Острову она дала имя Самофракия, что в переводе на эллинский язык означает "Священный остров"»[96]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Ойкуменой древние греки называли совокупность известных им земель.

2

Ael. Herod., Prosod. / Латышев. Известия // ВДИ. 1948. № 2. С. 258.

3

Ael. Herod., Prosod. / Латышев. Известия // ВДИ. 1948. № 2. С. 258; Объяснения к Гомеру в алфавитном порядке (Il., III.189) / Латышев. Известия // ВДИ. 1947. № 1. С. 284–285.

4

Serv., ad Verg., Aen., I.490 / Латышев. Известия // ВДИ. 1949. № 1. С. 199.

5

Объяснения к Гомеру в алфавитном порядке (Il., III.189) / Латышев. Известия // ВДИ. 1947. № 1. С. 284.

6

Serv., ad Verg., Aen., I.490 / Латышев. Известия // ВДИ. 1949. № 1. С. 199.

7

Позднейшие схолии к «Прометею» Эсхила, 723 / Латышев. Известия // ВДИ. 1947. № 1. С. 306.

8

Греческий грамматик II века н. э.

9

Ael. Herod., Prosod. / Латышев. Известия // ВДИ. 1948. № 2. С. 258.

10

Объяснения к Гомеру в алфавитном порядке (Il., III.189) / Латышев. Известия // ВДИ. 1947. № 1. С. 284; Serv., ad Verg., Aen., I.490 / Латышев. Известия // ВДИ. 1949. № 1. С. 199.

11

Объяснения к Гомеру в алфавитном порядке (Il., III.189) / Латышев. Известия // ВДИ. 1947. № 1. С. 285; Позднейшие схолии к «Прометею» Эсхила, 723 / Латышев. Известия // ВДИ. 1947. № 1. С. 307; Philostr., Her., 19.19.

12

Косвен. Амазонки // Советская этнография. 1947. № 2. С. 33. Прим. 1.

13

Herod., IV.110.

14

Ливия в Античности – север Африки, за исключением Египта; ограничена Средиземным морем, Египтом, Сахарой и Атлантическим океаном.

15

Античный историк и мифограф I века до н. э. Автор огромного труда «Историческая библиотека», в котором описаны география и история (в том числе мифологическая) греко-римской ойкумены.

16

Согласно последним археологическим данным, город на Гиссарлыке, который достаточно уверенно ассоциируется с Троей Гомера; был разрушен и сожжен в промежутке между 1190 и 1180 годами до н. э. (Korfmann. Troia in the Light. P. 18, 33). О мифологических и археологических датировках Троянской войны и об их соотношении см.: Ивик О. Троя. Мифы, история, археология. М.: Наука, 2025. С. 295 и сл.; Его же. Мифы Древней Греции. Боги. М.: Ломоносовъ, 2018. С. 414 и сл.

17

Ахейцы – одно из основных древнегреческих племен. Этим словом могли обобщенно называть всех греков эпохи Троянской войны, прежде всего воинов Агамемнона.

18

Lycophr., 993–1004.

19

Mela, I.12–13.

20

Amm. Marc., XXII.8.26.

21

Гофман. Крошка Цахес. С. 183.

22

Смирнов. Савроматы. С. 201.

23

Подробнее см. в главе «Амазонки и Северное Причерноморье».

24

Hom., Il., III.189; VI.186.

25

Смирнов. Савроматы. С. 26; Берлизов. Ритмы. Ч. 1. С. 243–244.

26

Киммерийцы – древний, предположительно кочевой народ, обитавший в Северном Причерноморье и Предкавказье в VIII–VII веках до н. э. Известны преимущественно по греческим и ассирийским источникам, описывающим их войны в Закавказье и Малой Азии; археологически достоверно не выделены.

27

Скрипник. Амазонки. С. 32.

28

Strab., XII.8.6.

29

Греческий историк и географ рубежа эр.

30

Аэд – древнегреческий профессиональный сочинитель и исполнитель эпических песен, выступавший под аккомпанемент струнного щипкового инструмента: лиры, кифары, форминги.

31

Греческий поэт-лирик первой половины V века до н. э.

32

Pind., Ol., VIII.47. В оригинале «Ἀμαζόνας εὐίππους», в переводе М. Л. Гаспарова – «ристающие амазонки».

33

По поводу его личности существуют разногласия. Возможно, он жил в IV веке до н. э. и был учеником Аристотеля.

34

Вероятно, имеются в виду город Патара и река Ксанф в Ликии (на юго-западе Малой Азии); не путать с рекой Ксанф, протекающей рядом с Троей.

35

В греческом тексте использовано слово Ἀμαζόνες, которое не имеет рода; обычно на русский его переводят как «амазонки».

36

Palaeph., 32.

37

Слово «сфинкс» (σφιγγός) у греков женского рода. Некоторые переводчики более корректно переводят его как «сфинга». Недаром это чудовище часто изображали с женской грудью.

38

Там же, 4.

39

Там же.

40

Strab., XI.5.3.

41

Греческий поэт, глава Александрийской библиотеки. В первой половине III века до н. э. написал поэму «Аргонавтика».

42

Apoll. Rhod., I.689–690.

43

Stat., Theb., V.460 и сл.

44

Apoll. Rhod., I.869–876.

45

Имеется в виду описанный мифографами поход амазонок на Афины в царствование Тесея, т. е. в XIII веке до н. э.

46

Strab., XI.5.3.

47

Секретарь византийского полководца Велизария; известен в основном описанием византийских войн своего времени.

48

Procop., BG, IV.3.6, 11.

49

Имеется в виду Малая Азия.

50

Термодонт (Фермодонт) – река на северо-востоке Малой Азии, впадающая в Черное море. Современная Терме (Терме-чай). По преданию, вокруг нее жили племена амазонок.

51

Там же, IV.3.7–8.

52

Diod., II.46.6.

53

Римский государственный деятель II века н. э.; оставил несколько весьма разносторонних сочинений.

54

Arr., An., VII.13.5.

55

Hom., Il., II.811–814; III.189; VI.186.

56

Diod., III.52.4.

57

Там же, 54.7.

58

Дошедший до нас текст «Библиотеки» является, скорее всего, созданным в конце I века до н. э. или в I веке н. э. сокращением трудов грамматика II века до н. э. Аполлодора Афинского.

59

Apollod., II.4.2.

60

Diod., III.55.3.

61

В некоторых переводах «болото».

62

В представлении древних греков более или менее плоская Земля омывалась со всех сторон текущей по кругу рекой Океан. Правда, ко временам Диодора ученые давно уже пришли к мысли о шарообразности Земли. Но не все разделяли эти взгляды.

63

Там же, 53.1–5.

64

Понт – Черное море.

65

Там же, 52.1.

66

Там же, 52.2.

67

Там же, 52.3.

68

Подробнее о нем и его творчестве см.: Торшилов. Дионисий. С. 556 и сл.

69

Diod., III.52.3.

70

Ихтиофаги в переводе с греческого значит «рыбоеды». Античными авторами описаны и другие племена с тем же названием, не только эфиопы.

71

Там же, 53.6.

72

Там же, 54.1.

73

В некоторых переводах – «атланты».

74

Там же, 54.1.

75

Herodot., I.202.