An Fluss und See

- -

- 100%

- +

Flusslauf mit gut sichtbarer Ufererosion

Unterlauf

Im Unterlauf sind Gefälle und damit auch Fließgeschwindigkeit nochmals geringer als im Mittellauf. Durch kleine Unregelmäßigkeiten im Flussbett kommt es immer wieder zu kleinen Richtungsänderungen des Flusses und somit zur Ausbildung von Mäandern. Berühren sich mit der Zeit zwei benachbarte Schlingen, nimmt das Wasser die neu entstandene Abkürzung. Es bleibt dann ein sogenannter Altarm zurück, der mit der Zeit zu einem langsam verlandenden Altwasser werden kann.

Weibchen einer Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo)

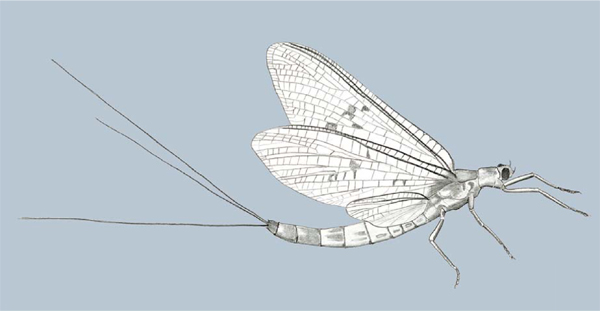

Eintagsfliege

Unterlauf eines Flusses gesäumt von Auenwald

Ausgedehnte Auenlandschaften bilden sich aus. Im untersten Bereich, an der Mündung ins Meer oder in Seen, kommt es unter natürlichen Bedingungen zu einer Verästelung des Flusslaufes. Im Mündungsbereich reduziert sich die Fließgeschwindigkeit, das mitgeführte Material lagert sich ab. Der Fluss muss seine eigenen Ablagerungen umfließen, wodurch es immer wieder zu neuen Verzweigungen kommt. Große Flüsse haben so über die Jahrtausende Deltas von vielen Hundert Quadratkilometer Fläche aufgeschüttet.

Das Wasser weist im Unterlauf einen hohen Anteil an Schwebstoffen (Tonteilchen und organisches Material) auf. Der Nährstoffgehalt ist entsprechend hoch, der Sauerstoffgehalt geringer als in den oberen Flussabschnitten. Die Pflanzenwelt ist vielfältiger. Im Uferbereich können ausgedehnte Schilfröhrichte (Phragmites australis) entstehen. In den Altarmen und Altwässern wachsen zudem verschiedene Schwimmblattpflanzen, wie zum Beispiel die Weiße Seerose (Nymphaea alba) und die Große Teichrose (Nuphar lutea).

Seerose

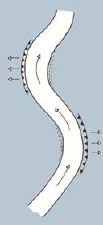

Mäander – oder das Schlängeln von Fließgewässern

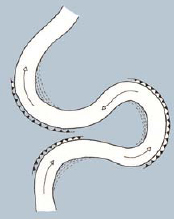

Beginn der Mäanderbildung: Auf der Kurvenaußenseite (Prallhang) wirkt die Erosion, und auf der Innenseite (Gleithang) wird Material abgelagert.

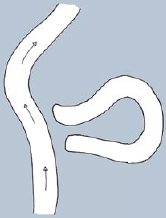

Eine Abfolge von solchen Flussschlingen wird als Mäander bezeichnet. Wenn sich zwei Schlingen berühren, kommt es zu einem Durchbruch. So entstehen Altarme und Altwasser.

Flusslauf mit Altarm (einseitig verbunden)

Flusslauf mit Altwasser (vollständig vom Flusslauf getrennt)

Entstehung von Mäandern bis zur Abschnürung von Altwasserarmen

Ein verlässliches Kennzeichen für natürliche Fließgewässer des Flachlandes sind schlängelnde Gewässerläufe. Der Begriff Mäander geht auf den Fluss Büyük Menderes in der Westtürkei zurück, der in der Antike Maiandros hieß und einen sehr stark gewundenen Lauf hatte. Mäander bilden sich in einem bestimmten Bereich von Abflussmenge und Gefälle. Die deutlichsten Flussschlaufen entstehen bei mäßigem bis geringem Gefälle und mäßiger Strömung. Das Gelände muss allerdings gut formbar sein. An der Kurvenaußenseite (Prallhang) wird Material abgetragen, an der Innenseite (Gleithang) wird Material abgelagert. Mit der Zeit entstehen so die typischen Mäander, welche die Fließstrecke enorm verlängern und die Fließgeschwindigkeit verringern.

Grottenolm (Proteus anguinus)

Unterirdische Fließgewässer

Es gibt Stellen, wo Fließgewässer aus dem Fels austreten, und solche Stellen, wo sie im Boden verschwinden. Es existieren auch Seen ohne oberirdische Abflüsse. Vor allem in kalkhaltigem Gestein kann Wasser über längere Zeit große und ausgedehnte Höhlensysteme bilden, durch die Flüsse viele Kilometer unterirdisch fließen.

Erstaunlicherweise leben sowohl in den Höhlengewässern als auch im Grundwasser zahlreiche Wassertiere, unter anderem Schnecken, Ruderfußkrebse, Wasserasseln und Flohkrebse. Aufgrund ihres Lebens in völliger Dunkelheit sind die Tiere ohne Pigmente und erscheinen dadurch weiß oder durchsichtig. Die kleinen Arten ernähren sich hauptsächlich von den Bakterienfilmen auf dem Substrat. Der Grottenolm, eine höhlenbewohnende Amphibienart mit pigmentloser Haut, ernährt sich wiederum von diesen kleinen Wasserwirbellosen.

Die kleinen Fließgewässer

Den weitaus größten Anteil am Gewässernetz haben die vielen kleinen Fließgewässer. Sie sind leider auch heute noch unter starkem Druck. Nach wie vor werden neue Abschnitte begradigt, verbaut oder gar eingedolt. Meist geschieht dies schleichend und weitgehend unbemerkt, weshalb sich kein großer Widerstand regt.

Die Groppe lebt gerne auch in kleineren, kühlen Fließgewässern mit steinigem Grund.

Intensiv genutzte Uferbereiche eines kleinen Fließgewässers

Es ist äußerst wichtig, dass auch diese vielen kleinen bis sehr kleinen Gewässer geschützt und aufgewertet werden. Die intensive Nutzung bis in Uferbereiche zerstört vielerorts den Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten und lässt wertvolle Ufergehölze nicht aufkommen.

Beobachtungstipps

Versuchen Sie, die verschiedenen Fließgewässer, die Sie kennen, einem der oben genannten Abschnitte zuzuordnen. Wahrscheinlich werden Sie feststellen, dass das nicht immer so einfach und eindeutig möglich ist. Betrachten Sie die Sedimente im Wasser und am Ufer. Sind es vorwiegend große Steine, kleine Steine oder gar Sand? Sind die Steine stark gerundet? Achten Sie doch auch auf die Strömungsgeschwindigkeit und die Turbulenzen. Wenn Sie ein Blatt oder kleine Holzstücke ins Wasser werfen, sehen Sie gut, was damit geschieht. Vielleicht gelingt es Ihnen, auch eine der erwähnten typischen Arten zu entdecken!

Interessant, aber oft ernüchternd ist der Vergleich der aktuellen Situation oder von Luftbildern (z. B. aus Google Earth) mit alten Fotos, Landkarten oder Gemälden.

Fragen

›Wie entstehen Altwasser?›Worin besteht der Unterschied zwischen Altwasser und Altarm?›Wie sieht das Bett eines Fließgewässers im Bereich des Deltas aus?›Was sind Mäander, und wie entstehen sie?›In welchen Gewässerabschnitten kann man Bachforelle und Äsche finden?

Lebensraum Stillgewässer

Glazial entstandener See (Thunersee)

Unter dem Begriff Stillgewässer werden alle Binnengewässer mit stehendem Wasser zusammengefasst, unabhängig von ihrer Größe und Entstehung.

Seen

Seen sind kleinere und größere Gewässer mit einer Tiefe von meist mehreren Metern. So kann sich eine Temperaturschichtung ausbilden, die längere Zeit bestehen bleibt. Aufgrund ihrer Größe und Tiefe sind diese Stillgewässer nur im Uferbereich und den Flachwasserzonen von Wasserpflanzen bewachsen.

Flussbarsch

Die Entstehung der Seen Mitteleuropas ist am häufigsten auf die abtragende oder aufschüttende Wirkung von Gletschern zurückzuführen. Glazialen Ursprungs sind zum Beispiel die meisten Seen in den Alpen und im Alpenvorland (beispielsweise Thunersee, Chiemsee). Aber auch norddeutsche Seen, wie beispielsweise der Schweriner See, sind auf vergangene Gletschertätigkeiten zurückzuführen. Daneben gibt es Seen, die durch tektonische Vorgänge, Bergstürze, Karstprozesse oder vulkanische Aktivitäten (Kraterseen) entstanden sind. Eine Sonderstellung nehmen großflächige, aber sehr flache Seen (beispielsweise Neusiedler See) ein. Solche Steppenseen sind oft nicht einmal zwei Meter tief, was der obigen Definition widerspricht.

Seen wirken im Gegensatz zu den Fließgewässern sehr konstant und ruhig und scheinen keinen großen Veränderungen unterworfen zu sein. Dieser Eindruck täuscht jedoch.

Zum einen treten jahreszeitliche temperaturbedingte Umwälzungen auf. Zum anderen können je nach Lage und Windverhältnissen beträchtliche Wellen entstehen, die zu Ufererosion führen. Zuflüsse tragen kontinuierlich Material in das Seebecken ein, wodurch ausgedehnte Deltas entstehen können. Über einen Zeitraum von Tausenden von Jahren werden die Seen langsam aufgefüllt. Man spricht von Auflandung. Bei kleinen Seen geschieht das natürlich deutlich schneller. Aber auch ohne regelmäßigen Stoffeintrag durch Zuflüsse werden die Uferbereiche langsam seichter, denn abgestorbene Pflanzen und Tiere lagern sich ab. Dies geschieht besonders im Bereich von Röhrichten. Die Pflanzengemeinschaften der Uferzonen können dadurch immer weiter in den See hinein wachsen. In diesem Fall spricht man von Verlandung. Normalerweise wirken an einem See sowohl Auflandungs- als auch Verlandungsprozesse. Über aufgefüllten Seen können unter günstigen Bedingungen ausgedehnte Moore entstehen.

Je nach Höhenlage, Topografie und Nährstoffgehalt sind in den Seen ganz verschiedene Pflanzen und Tiere anzutreffen. Hoch gelegene Seen zeigen eine geringere Artenvielfalt als Tieflandseen. Wo sich eine ausgeprägte Uferzonierung bilden konnte, leben normalerweise viele verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Seeforelle (Salmo trutta lacustris) und Flussbarsch (Perca fluviatilis) sind typische Bewohner des Freiwasserbereichs von Seen, während in den Uferbereichen oft dieselben Arten wie in Weihern und Tümpeln leben.

Weiher

Weiher und Teiche

Weiher und Teiche sind meist deutlich kleiner als Seen. Maßgebend für die Abgrenzung ist in erster Linie die geringe Wassertiefe, die keine stabile Temperaturschichtung ermöglicht. Flache Gewässer, die künstlich angelegt wurden und zumeist auch reguliert werden können, werden als Teiche bezeichnet. Für die Entstehung von Weihern gibt es verschiedene Ursachen (Rutschungen, Altwasser, Verlandungen usw.). Aber auch Biber können mit ihren Dämmen dazu beitragen. Aufgrund der geringeren Wassertiefe können Wasserpflanzen die ganze Wasserfläche erobern, und die Verlandungsprozesse laufen schneller ab. Neben den typischen Röhrichtpflanzen wie Schilf (Phragmites australis) und Rohrkolben (Typha sp.) wachsen hier Tannenwedel (Hippuris vulgaris), Tausendblatt (Myriophyllum sp.) und Froschlöffel (Alisma sp.). Aus dem Tierreich sind Wasservögel (etwa Blässhuhn, Zwergtaucher, Stockente), Insekten und deren Larven (Libellen, Wasserkäfer, Köcherfliegen, Wasserwanzen usw.), Mollusken (zum Beispiel Spitzschlammschnecken, Tellerschnecken), Amphibien (Bergmolch, Fadenmolch, Wasserfrosch, Erdkröte usw.) und Fische (zum Beispiel Moderlieschen, Stichling, Karpfen) anzutreffen.

Tellerschnecke

Beobachtungstipps

Vergleichen Sie die Vielfalt, Dichte und Ausdehnung der Ufervegetation an Seen. Sie werden sicher große Unterschiede an unterschiedlichen Stellen eines Sees und zwischen verschiedenen Seen feststellen können. Entsprechend können Sie auch ganz unterschiedliche Tierarten entdecken. An der Ausbildung der Ufervegetation lässt sich im Jahresverlauf auch gut erkennen, ob der Wasserstand eines Sees mehr oder weniger konstant ist.

Ein Besuch an einem See ist nicht nur bei Badewetter interessant. Beobachten Sie einmal, was am Ufer bei hohem Wellengang geschieht.

Fragen

›Welche Ursachen für die Entstehung von Stillgewässern gibt es?›Was geschieht mit Seen im Laufe der Jahrtausende?›Was ist der Unterschied zwischen einem See und einem Weiher?

Lebensraum Moore und Sümpfe

Eine Sonderstellung nehmen die Moore und Sümpfe ein. Sie sind selbst keine Gewässer, weisen jedoch häufig kleine und größere offene Wasserflächen auf. Eine Abgrenzung zwischen Mooren und Sümpfen ist nicht einfach. Moore sind permanent wassergesättigt. Der daraus resultierende Sauerstoffmangel verhindert einen vollständigen Abbau der abgestorbenen Pflanzen (hauptsächlich Moose). Eine Torfschicht bildet sich. Sümpfe sind feucht und nass, können aber periodisch austrocknen. Die ausreichende Durchlüftung ermöglicht den Destruenten einen vollständigen Abbau der abgestorbenen Pflanzenteile, sodass sich keine Torfschicht ausbildet.

Typische Vegetation eines Hochmoores

Lebensraum temporäre Stillgewässer

Neben den permanenten Oberflächengewässern gibt es solche, die nur zeitweise Wasser führen. Dazu gehören Geländemulden, die sich nach größeren Niederschlägen oder nach der Schneeschmelze mit Wasser füllen und dann langsam wieder austrocknen, aber auch Pfützen und Fahrspuren, die nur Tage oder wenige Wochen Wasser führen.

Selbst die kurzlebigsten Gewässer werden von pflanzlichen und tierischen Einzellern besiedelt. Auch Mückenlarven oder Ruderwanzen sind zu finden. Temporäre Gewässer, die länger Wasser führen, werden gerne von Pionierarten unter den Amphibien wie der Kreuzkröte (Bufo calamita) als Laichgewässer genutzt.

Beobachtungstipps

Machen Sie sich doch einmal im Sommerhalbjahr nach einer längeren Niederschlagsperiode auf die Suche nach temporären Gewässern. Vielleicht finden Sie solche, die vielleicht einige Tage oder gar Wochen bestehen bleiben. Wenn Sie diese in regelmäßigen Abständen aufsuchen, werden Sie vermutlich einige interessante Beobachtungen machen können. Es gibt zahlreiche Arten, die solche Gewässer schnell finden und besiedeln können. Andere haben bereits vor Ort auf diese günstige Gelegenheit gewartet. Wenn Sie ein Binokular oder ein Mikroskop benutzen können, lohnt es sich, Wasserproben zu untersuchen.

Fragen

›Wie nennt man die Erstbesiedler von neu entstandenen Gewässern?›Was könnten die Vorteile für diese Erstbesiedler sein?›Welche Risiken gibt es für Erstbesiedler von neuen Gewässern?

Temporäres Stillgewässer mit Kreuzkröten-Kaulquappen

Wasserpflanzen

Zwar entwickelten sich die Vorfahren der heutigen Pflanzen wie die der Tiere im Wasser, die heutigen Wasserpflanzen stammen aber von Landpflanzen ab, die sich sekundär an das Leben im Wasser angepasst haben.

Oft ist es gar nicht einfach, eine klare Grenze zwischen Wasserpflanzen und Landpflanzen zu ziehen. Denn es gibt Arten, wie das Schilfrohr, die sowohl im Wasser als auch an Land wachsen können.

Bei den Wasserpflanzen lassen sich folgende Wuchsformen unterscheiden:

Wasserpflanzen ohne Verankerung (frei schwimmend)

Hier kann man zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt einerseits die unter Wasser lebenden Arten, bei denen höchstens die Blüten aus dem Wasser ragen. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Wasserschlauch- und Hornblattarten. Andererseits gibt es die Arten, deren Blätter auf der Wasseroberfläche schwimmen. Wasserlinsen und Froschbiss sind typische Vertreter dieser Gruppe.

Wasserlinsen

Seekannenblüte