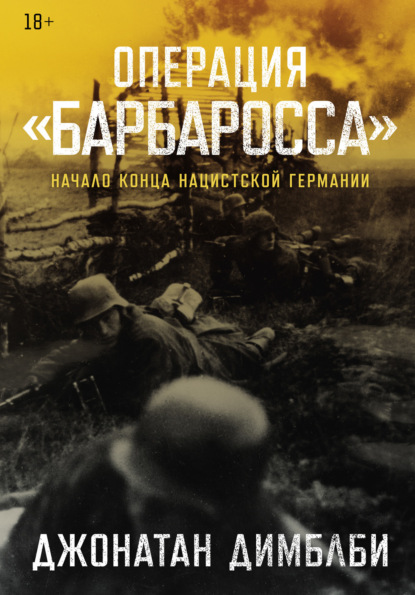

Операция «Барбаросса»: Начало конца нацистской Германии

- -

- 100%

- +

В Версале была расчленена Австро-Венгерская империя, некогда удерживавшая под своим шатким контролем огромные пространства Центральной и Восточной Европы. Теперь лишь сказочная архитектура ее столиц, Вены и Будапешта, напоминала об утраченном имперском величии Габсбургов. Подобным же образом Османская империя – «больной человек Европы», – изрядно потрепанная с краев задолго до начала войны, потеряла свои владения на Балканах, которые были конфискованы победителями и перераспределены между ее постоянно ссорящимися бывшими составными частями[5]. Неспокойный деспотический режим Российской империи пал жертвой большевистской революции. Царь Николай II, последний из династии Романовых, был убит, а крупнейшая страна континента оказалась втянута в пучину Гражданской войны. Не менее впечатляющим было крушение германского колосса, который под властью последнего кайзера Вильгельма II возвышался над Европой на протяжении жизни целого поколения, а ныне лежал разбитый и униженный.

Народы Европы, чья жизнь прежде четко регламентировалась указами самодержцев, вдруг оказались в хаосе обломков, оставленных войной, жертвами которой стали более 40 млн человек, включая почти 10 млн погибших на полях сражений солдат и более 6 млн мирных жителей за линиями фронта. Еще 10 млн стали перемещенными лицами внутри собственных стран или пытались пересечь наспех установленные в Версале новые границы, скитаясь в поисках убежища и пропитания. Хотя некоторые страны переживали послевоенный бум, внушавший осторожный оптимизм, бо́льшая часть европейской экономики лежала в руинах. На фоне растущей безработицы и повсеместной нищеты большинство людей испытывали горе и отчаяние. Постепенно становилось ясным, что Версаль, разбившись о скалы благих намерений и самообмана, не смог достичь своей высокой цели и выстроить основу для разрешения этого экзистенциального кризиса.

Самым амбициозным проектом, обсуждавшимся на Парижской мирной конференции, было создание международного форума по глобальной безопасности. Его основная идея заключалась в том, что все государства можно убедить перейти от борьбы за выживание к бескорыстному поиску международной гармонии. В знак уважения к президенту США Вудро Вильсону, питавшему романтическую надежду, что так мир можно будет сделать «безопасным для демократии», этот нравственно безупречный проект был воплощен в Версале в форме Лиги Наций. Это была грандиозная, но слишком хрупкая идея, которая не выдержала ударов, последовавших за катастрофой 1914–1918 годов.

Эта хрупкость с безжалостной очевидностью проявилась вскоре после того, как президент Вильсон вернулся из Версаля в Вашингтон, хвастливо заявив перед сенатом, что «наконец-то мир узнал Америку как спасительницу мира»[6]. Возможно, это льстило самолюбию некоторых американцев, которые хотели верить, что их сыновья не напрасно погибли на европейских полях сражений, но подавляющее большинство сенаторов США не разделяли восторга президента. Более того, они предпочли руководствоваться заветом своего наиболее почитаемого отца-основателя Джорджа Вашингтона, предупреждавшего, что Соединенным Штатам в будущем следует избегать «опутывающих союзов» с другими странами. Поэтому конгресс отказался как поддержать приверженность Вильсона идее Лиги Наций (что в результате ее крайне ослабило), так и ратифицировать Версальский договор, который ее породил.

В течение двух следующих десятилетий Соединенные Штаты практически ушли с европейской дипломатической сцены, отдав предпочтение политике отстраненного нейтралитета и позволяя себе лишь эпизодические – с выгодой для себя – вмешательства в дела Европы. Для многих американцев она вновь стала далеким континентом, о котором они мало что знали и еще меньше заботились. Лишь с началом Второй мировой войны в 1939 году президент Рузвельт почувствовал себя достаточно сильным политически, чтобы сообщить упирающемуся конгрессу, что «опутывающие союзы» вновь стали насущной необходимостью[7]. Тем временем европейцы должны были сами заботиться о своем спасении.

Версальский договор не только не сделал Европу «безопасной для демократии», но еще сильнее обострил напряженность, которая по разным причинам вскоре охватит континент. После многих недель мучительных, нередко ожесточенных споров победители наконец определились с данью, которую предстояло взыскать с поверженного германского левиафана. Чтобы навсегда устранить угрозу немецкого реваншизма, вновь образованный рейх, чьи лидеры даже не были допущены к переговорам, на которых решалась судьба их страны, лишался всех завоеваний, подвергался военным и экономическим ограничениям и обременялся финансовыми санкциями.

Когда только что избранные руководители Веймарской республики были приглашены выслушать свой приговор, подтвердились их худшие опасения. Молодая демократия должна была уступить обширные территории, которые либо были частью Германской империи с момента ее образования в XIX веке, либо оказались захвачены во время войны: Эльзас и Лотарингия возвращались Франции, Рейнская область попадала под оккупацию союзников, Саар передавался под французское управление на 15 лет, а часть земель отходила Бельгии, Чехословакии, Польше и Литве. Полный пересмотр границ, заложенный в Версале, растянулся на пять лет. Несмотря на то что по Версальскому договору Германский рейх[8] по-прежнему оставался крупнейшим государством Европы к западу от Советского Союза, немцам казалось, что их великую страну расчленили – унижение, к которому добавилось решение союзных держав конфисковать африканские колонии. Рейхсвер (силы обороны рейха) решено было радикально сократить, что, по сути, превращало имперскую военную машину в военизированную полицию численностью не более 100 000 человек, лишенную права производить или иметь в своем арсенале броневики[9], танки или военные самолеты. Еще более спорным был пункт об «ответственности за развязывание войны», который налагал на Германию огромные финансовые репарации в качестве компенсации за разрушения, к которым привела воинственность кайзера.

В соответствующем разделе Версальского договора первый параграф (статья 231) гласил: «Союзные и Объединившиеся правительства заявляют, а Германия признает, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, понесенных Союзными и Объединившимися правительствами и их гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее союзников». Несчастные руководители Веймарской республики оказались перед простым выбором: либо принять условия капитуляции, либо ожидать вторжения и оккупации союзными державами. Им оставалось лишь подписать документ там, где было указано. Хотя наложенные санкции и не были такими грабительскими, как позднее заявляли жертвы, – Германия, вопреки распространенному мнению, не оказалась совершенно «поверженной и беспомощной»[10], – этого было достаточно, чтобы породить в немецком народе глубокую обиду и ощущение несправедливости. Договор воспринимался как жестокое и мстительное наказание за преступления, в которых сами немцы не считали себя виновными.

По другим причинам, которые вызывали не меньше разногласий, Россия также была исключена из Парижской мирной конференции. Как и президент Вильсон, Ллойд Джордж испытывал определенную симпатию к восстанию российского пролетариата против тирании царей, считая, что оно выражает законные требования радикальных перемен после веков угнетения. «Заявить, что мы сами подберем тех, кто будет говорить от имени великого народа, было несовместимо со всеми принципами, за которые мы сражались»[11], как он сообщил французскому премьер-министру Жоржу Клемансо. Эти слова отражали широко распространенную в Европе и на Британских островах позицию. Однако Клемансо, который был непреклонен в своем мнении, что Германия заслуживает карательных мер, наложенных на нее в Версале, настаивал на том, что любое дипломатическое заигрывание с большевиками лишь подстегнет революционные настроения среди обедневшего и враждебно настроенного рабочего класса Европы.

Французскому лидеру вторил британский военный министр Уинстон Черчилль, высказываясь еще жестче и не стесняясь в выражениях. «Цивилизация, – гремел Черчилль перед толпой во время избирательной кампании в ноябре 1918 года, – полностью искореняется на гигантских территориях, а большевики прыгают и скачут, подобно стае кровожадных бабуинов, среди руин городов и трупов своих жертв»[12]. В отличие от Ллойд Джорджа, Черчилль считал, что новый режим в Москве не просто недоговороспособен, но и одержим идеей мировой революции. «Из всех тираний в истории человечества большевистская тирания – самая страшная, самая разрушительная, самая отвратительная», – обращался он к своим слушателям в Лондоне. По этому поводу Ллойд Джордж сухо заметил: «Его герцогская кровь восстала против поголовного истребления герцогов в России»[13]. Герцогская это была кровь или нет, придет время, когда события вынудят будущего премьер-министра заговорить с Москвой совсем иным тоном.

Европейский консенсус в пользу исключения русских и немцев из Версальской конференции был настолько прочным, что Ллойд Джордж не мог ему противостоять. В то самое время, когда в Париже делегаты расставляли в договоре последние точки над i, 180 000 солдат нескольких западных государств участвовали в Гражданской войне, которая разразилась в России после революции 1917 года. Союзники поддерживали Белое движение, боровшееся против большевиков, но их действия не были подкреплены четкой стратегией. В течение 12 месяцев войска медленно, со скоростью краба двигались к некоей туманной цели – лишь для того, чтобы вскоре после Версаля их отозвали назад без видимой причины, разве что в качестве демонстрации собственной нерешительности[14]. Таким образом, они не только не смогли заставить лидеров молодого коммунистического государства свернуть с революционного пути, но и еще больше усилили и без того растущее в Москве подозрение, что Запад объединился в стремлении подавить революцию и по возможности подорвать ее изнутри любыми доступными средствами. В последующие годы паранойя Сталина лишь укрепила это вполне обоснованное подозрение.

Накануне Генуэзской конференции Ллойд Джордж яснее осознал, что с двумя крупнейшими государствами континента больше нельзя обращаться как с изгоями. Они были слишком велики по территории и населению и к тому же слишком нестабильны, а потому опасны, чтобы их можно было просто игнорировать. Оба государства-парии нужно было вернуть за стол переговоров. Без их участия, считал он, невозможно найти выход из нараставшего европейского кризиса или создать устойчивую систему безопасности на континенте. В отличие от своих коллег, Ллойд Джордж понимал, что дальнейшая изоляция может подтолкнуть Германию и Советский Союз к сближению, заставив их забыть идеологические разногласия ради тесного экономического и стратегического партнерства. Такой союз мог разрушить хрупкий баланс сил в Европе. Поэтому в преддверии Генуэзской конференции Ллойд Джордж вложил изрядную долю своего политического капитала, чтобы заставить французов согласиться на участие Германии на переговорах и одновременно преодолеть отвращение ряда других стран-участниц (в том числе консерваторов из собственной шаткой коалиции) перед самой мыслью о том, что им придется сесть за один стол с революционерами-большевиками.

Хотя Москва и Берлин были недостаточно сильны, чтобы бойкотировать встречу в Генуе, ни одна из этих стран не была особенно рада приглашению на конференцию Ллойд Джорджа. Они прибыли в Италию, не питая особых надежд, что оковы, наложенные на них в Версале, будут сняты. За несколько дней до этого премьер-министр уведомил Чичерина, что СССР получит экономическую помощь, только если Кремль согласится выплатить Западу огромные долги и займы, полученные царским режимом до революции[15]. Чичерин был образованным интеллектуалом, унаследовавшим крупное состояние. Он много путешествовал и говорил на всех основных европейских языках. Он написал книгу о Моцарте и восхищался Ницше (неизвестно, правда, знал ли он о том, что Рапалло был одним из любимых мест отдыха этого философа). В то же время он входил в круг ближайших соратников Ленина и был убежденным большевиком. Очевидно, что он также был очень чувствителен и весьма обидчив. Итальянцы, сами того не желая, дали ему повод почувствовать себя оскорбленным, разместив его делегацию – вместе с немецкой – достаточно далеко от главного места проведения конференции в Генуе. Накануне его прибытия корреспондент The Manchester Guardian Артур Рэнсом, имевший хорошие связи в Москве (вскоре он прославится как автор серии детских книг «Ласточки и амазонки»), писал, что Чичерин заявил формальный протест: «Единственная связь с Генуей – длинная дорога, очень удобная для организации покушений… наш приезд в Геную может стать невозможным, если мы столкнемся с необходимостью ежедневно подвергать себя риску»[16]. Его протест проигнорировали. Если и были нужны примеры, подтверждавшие пренебрежительное отношение Запада к Советскому Союзу, это был один из них.

Его немецкий коллега Вальтер Ратенау, назначенный на пост министра иностранных дел только в январе этого года, был видным промышленником еврейского происхождения. Либеральный интеллектуал, известный своей порядочностью и терпимостью, он твердо настаивал на том, что Германия должна соблюдать условия Версальского договора, какими бы обременительными они ни были. Этим, а также своими высказываниями в пользу диалога с Советским Союзом он заслужил репутацию политика крайне левых взглядов. У него было ничуть не меньше оснований опасаться покушения, чем у Чичерина: накануне Генуэзской конференции он даже написал, что предчувствует гибель от рук той или иной группы фанатиков. Несмотря на свое отвращение к большевизму, который он высмеивал как попытку навязать народу России «принудительное счастье», он продолжал верить, что экономическое и политическое сотрудничество с СССР поможет предотвратить приход к власти немецких ультранационалистов, требовавших создания «Великой Германии».

С точки зрения рейха сделка с Кремлем имела и практический смысл. За три года, прошедшие после Версаля, Франция так и не смягчила свою позицию. Ке-дʼОрсе, как все называли французское Министерство иностранных дел, продолжало настаивать, что Германия обязана выплатить репарации в полном объеме, – эта бескомпромиссность существенно ограничивала возможности Ллойд Джорджа для дипломатического маневра. Британский премьер-министр находился под сильным влиянием выдающегося экономиста Джона Мейнарда Кейнса, который ушел в отставку из Министерства финансов в знак протеста против «отвратительного и мерзкого» обращения, которому Германия подверглась в Версале. Несмотря на это, Ллойд Джордж не мог предложить германскому правительству ничего утешительного: как бы он ни старался, добиться снижения выплат, которые, по его мнению, становились невыносимым бременем для истощенной казны рейха, было невозможно.

Несмотря на разногласия, Москва и Берлин имели достаточно общих интересов, чтобы договориться о сотрудничестве, которое позволило бы им обойти унизительные условия Версальского договора и вырваться из порочного круга изоляции и долгов, навязанных победителями в Первой мировой войне. Для этого двум континентальным гигантам требовалось лишь возобновить старые связи и приспособить их к новым условиям времени.

До Первой мировой войны Австро-Венгрия, Османская империя, Россия и Германия – центральные державы[17], продолжавшие доминировать на континенте, – постоянно заключали и расторгали союзы в попытках сбалансировать свои пересекающиеся и зачастую противоречивые интересы. Отношения между Россией и Германией искусно выстраивались так, чтобы избежать конфликта. Благодаря дипломатическому мастерству Бисмарка в 1887 году страны даже подписали секретный договор, метко названный «Договором о перестраховке», согласно которому стороны обязывались поддерживать благожелательный нейтралитет и при определенных обстоятельствах оказывать друг другу военную помощь. Хотя после отставки «железного канцлера» три года спустя сам договор не был продлен, тесные дипломатические связи, основанные на семейных узах и взаимовыгодных экономических отношениях, сохранились вплоть до самого начала Первой мировой войны.

Иными словами, Рапалльский договор 1922 года стал возрождением бисмарковской Realpolitik[18]: он требовал от Москвы и Берлина отказаться от горького наследия Первой мировой войны и посмотреть на ситуацию трезво. Лишь четырьмя годами ранее, в феврале 1918 года, германские войска пересекли демаркационную линию[19], угрожая оккупировать обширные территории России, и без того сильно ослабленной в ходе Гражданской войны. Грозя этим дамокловым мечом, 3 марта 1918 года Берлин вынудил Ленина подписать Брест-Литовский мирный договор, условия которого были ничуть не менее суровы, чем те, что вскоре навяжут самой Германии на Парижской мирной конференции[20]. Однако едва Версальский договор вступил в силу, и СССР, и Германия – в полном соответствии с политическими традициями XIX века – без колебаний начали секретные переговоры о восстановлении довоенных экономических связей, которые до 1914 года были исключительно важны для обеих стран.

Как ни странно, идея этих переговоров изначально возникла в берлинской тюрьме. В декабре 1918 года марксист-революционер Карл Радек по указанию Ленина отправился в Германию, чтобы помочь молодой коммунистической партии, которую возглавляла Роза Люксембург, разжечь революцию в стране, охваченной протестами. Радек не церемонился. Вскоре после его прибытия трения между правящей социалистической партией и коммунистами переросли в открытую уличную войну. Восстание спартакистов в январе 1919 года унесло жизни по меньшей мере 160 участников восстания и мирных жителей, а также более 30 бойцов военизированных формирований, присланных правительством для подавления мятежа. Люксембург схватили и расстреляли без суда. Радеку повезло больше: его арестовали и отправили в берлинскую тюрьму.

Несмотря на грабительские условия Брест-Литовского договора (который был аннулирован после поражения Германии в войне), отношение Берлина к Москве определялось новой Realpolitik. Поскольку и Германия, и Советский Союз считали себя жертвами Версальской системы, установление взаимовыгодных связей стало казаться им весьма желанной перспективой. Чтобы обозначить этот новый курс, германские власти перевели Радека в другую, гораздо более комфортабельную часть тюрьмы Моабит, где с ним обращались как с высокопоставленным дипломатом, а не опасным преступником. По его собственным словам, ему позволили открыть там «политический салон»[21], куда наведывались ведущие германские промышленники и члены правительства, включая министра иностранных дел Ратенау. Ко времени освобождения Радека из тюрьмы и возвращения в Москву в 1920 году его дипломатия начала приносить плоды[22]. Торговые делегации, включая представителей крупнейшей компании Европы, производителя вооружений Friedrich Krupp AG, вскоре засновали между двумя странами, стремясь возобновить прибыльные довоенные операции.

В постверсальский период в европейской и американской прессе появлялись многочисленные сообщения о растущих коммерческих связях между Германией и Советским Союзом. В Берлине за несколько месяцев до Генуэзской конференции начали ходить слухи и появляться газетные заметки о готовящемся официальном соглашении между СССР и Германией. Несмотря на это, лорд Д’Абернон, ленивый и некомпетентный посол Великобритании в германской столице, либо не смог правильно интерпретировать эти сигналы, либо отнесся к ним с исключительной беспечностью, так и не предупредив Лондон. В результате премьер-министр пребывал в блаженном неведении о советско-германских переговорах до судьбоносного пасхального понедельника, когда ему сообщили о Рапалльском договоре. Его потрясение от этой новости могло сравниться разве что с яростью. Как «пионер личностной дипломатии»[23], он поставил на карту свой авторитет международного государственного деятеля, рассчитывая на успешный исход Генуэзской конференции. Он также понимал, что новый общеевропейский договор помог бы укрепить его пошатнувшуюся репутацию на родине, придав новый импульс его карьере премьер-министра. «Волшебник из Уэльса», которого многие считали «человеком, выигравшим войну», был полон решимости войти в историю как человек, обеспечивший мир на континенте. Но как только он услышал о сделке между Москвой и Берлином, заключенной за его спиной в Рапалло, он понял, что эти надежды пошли прахом. Условия договора он еще не знал, но этого и не требовалось – достаточно было того, что договор подписан.

Он был вне себя, хотя произошедшее вряд ли стало для него полной неожиданностью. Тремя годами ранее, когда лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Италии и Франции готовились подписать Версальский договор, он отправил Жоржу Клемансо секретную записку, предостерегая, что слишком суровое наказание, которого добивалась Франция для разгромленного агрессора, может привести к тому, что Германия «сделает ставку на большевизм и предоставит свои ресурсы, мозги, огромную организационную мощь в распоряжение революционных фанатиков, которые мечтают о вооруженном захвате всего мира большевизмом»[24]. В пасхальный понедельник 1922 года казалось, что этот сценарий начал сбываться.

Ллойд Джордж был в ярости. Во время официального обеда для делегатов он обрушился с упреками на немецкую делегацию и публично обвинил Ратенау в «двойной игре»[25]. Гнев премьер-министра был пронизан отчаянием. Все, чего он пытался достичь в течение десяти недель напряженных дипломатических усилий, оказалось разрушено. Даже известный своей двуличностью министр иностранных дел Великобритании лорд Керзон (который к тому же питал личную неприязнь к Ллойд Джорджу), узнав о произошедшем, с отвращением заметил: «Кажется, мы снова погружаемся… в то же болото предательств и интриг, что и в довоенные годы»[26].

В свойственной ему манере Ллойд Джордж быстро взял себя в руки, попытавшись заретушировать правду глянцевым лаком валлийского красноречия, которое, впрочем, никого не обмануло. По итогам еще трех дней беспорядочных споров газета The New York Times сообщила, что «участники конференции, казалось, предчувствовали надвигающуюся катастрофу и теперь ее делегаты заняты поисками козла отпущения. Это похоже на вечеринку, испорченную озорным мальчишкой, и вопрос теперь в том, кого назначить виноватым»[27]. К 19 мая, когда дипломаты в последний раз покидали палаццо Сан-Джорджо, всем было ясно, что встреча не принесла никаких значимых результатов[28]. Генуэзская конференция оказалась полным провалом, который поставил крест на подобных международных собраниях на целое поколение[29], а Ллойд Джордж вернулся в Лондон без пальмовой ветви «мира для наших времен», которая была ему так нужна, чтобы убедить коллег по рассыпавшейся коалиции, что у него еще есть политическое будущее. Как и ожидалось, в октябре 1922 года он был смещен с поста и больше не вернулся в первый эшелон британской политики. Человек, которого он упрекал в «двойной игре», заплатил за свою подпись под Рапалльским договором еще дороже – собственной жизнью. 24 июня 1922 года, когда шофер отвозил Вальтера Ратенау на работу, с его машиной поравнялся большой мерседес. Один из пассажиров открыл огонь из автомата, убив министра иностранных дел на месте. Он был не первым видным немецким политиком, который расстался с жизнью подобным образом, и, увы, не последним. Политические убийства становились «новой нормой» в Германии – стране, которая по-прежнему страдала от травм, нанесенных как войной, так и миром.

И в Версале, и в Генуе правительства Европы продемонстрировали, что, несмотря на общее желание исцелить раны мировой войны, они слишком разобщены, а их интересы слишком противоречат друг другу, чтобы этот замысел воплотился в жизнь. Без участия самого мощного государства западного мира они не смогли разработать четкий план восстановления, а без него, как предостерегал Ллойд Джордж, дальнейшие потрясения были лишь вопросом времени. Шок Рапалльского договора был предзнаменованием, указывающим, что две крупнейшие державы континента не позволят другим диктовать свою судьбу; что недавние враги, уничтожавшие друг друга на полях сражений, так или иначе готовы сотрудничать, чтобы вырваться из сложного положения, в которое их поставили. Рапалльский договор не был причиной разворачивающейся катастрофы, но, оглядываясь назад, можно сказать, что он лишь подтвердил жестокую истину: «война, которая положит конец всем войнам», на самом деле ничего не решила.

Хотя официально Рапалльский договор ограничивался гарантиями дипломатического и экономического сотрудничества, включая нормализацию отношений, взаимный отказ от каких-либо территориальных претензий и соглашение о благоприятствовании торговле и инвестициям, взаимопонимание между двумя сторонами шло намного дальше и имело гораздо более серьезные последствия. Договор обеспечивал дипломатическое прикрытие для тайных военных переговоров между Германией и СССР, направленных на обход жестких ограничений, наложенных на рейх, и на восстановление его военной мощи.