- -

- 100%

- +

1.2. Nuevos coleccionistas chinos: Liu Yiqian y su esposa Wang Wei, cofundadores del Museo Long. Philippe Lopez / AFP / Getty Images.

Los intentos especulativos de tal reordenamiento ya eran evidentes en varias de las exposiciones más importantes montadas en diferentes partes del mundo en 1989, o cerca de ese año clave: muchas fueron completamente consistentes con la mercantilización de la tradición, mientras que otras ofrecieron poderosas alternativas a ella. Cada una de estas presentaciones desafió, desde una perspectiva concreta, las jerarquías occidentales respecto de las expresiones estéticas y, a su vez, en todas ellas se establecieron nuevas yuxtaposiciones y relaciones entre diversas expresiones estéticas: se formaron nuevos ratios simbólicos entre tradición y deuda. “Magiciens de la Terre”, montada en París en 1989, fue la más famosa y notable. En este proyecto crucial, el curador Jean-Hubert Martin produjo una serie de yuxtaposiciones evocadoras y polémicas entre artistas occidentales y productores indígenas de diversos tipos, como cuando el dibujo mural Red Earth Circle (1989) del artista británico Richard Long se exhibió junto a Yam Dreaming (1989), una pintura sobre el piso, de autoría colectiva de la comunidad aborigen australiana yuendumu, compuesta por formas curvilíneas que representaban motivos de serpiente, agua y plantas nativas como el ñame (figura 1.3). Las yuxtaposiciones de “Magiciens de la Terre” generaron una animada controversia: obras como la de Long y la del grupo de yuendumu pueden compartir cualidades visuales, pero surgieron bajo condiciones estéticas, geopolíticas y culturales completamente diferentes, cuyas historias y significados no fueron adecuadamente reconocidos ni explicados por el curador. Más allá de sus fallas, Martin desreguló la jerarquía “primitivista” entre las expresiones indígenas y modernas al centrarse en una colección de individuos o grupos creativos, al margen de que sus obras pertenecieran a las categorías occidentales de arte contemporáneo o no. Su método para acomodar estas diferencias fue reemplazar el concepto occidental del artista como creador humanista (al menos, desde el Renacimiento) por la noción ostensiblemente más universal de mago o chamán, en una inversión de los intentos modernistas de dominar o subordinar las expresiones indígenas conceptualizándolas como exóticas o “primitivas”. En esta lectura es la magia, más que la historia del arte, lo que constituye un terreno compartido para el arte contemporáneo.

1.3. Comunidad yuendumu (Australia), Yam Dreaming, 1989 (sobre el suelo) y Richard Long, Red Earth Circle, 1989. © Warlukurlangu Artists Aboriginal Corp.; © 2020, Richard Long. Todos los derechos reservados, DACS, Londres / ARS, NY. Foto © Deidi von Schaewen.

La III Bienal de La Habana, también presentada en 1989, fue pionera en lo que ha sido llamado conexiones Sur-Sur entre naciones del tercer mundo, sin encauzar esos intercambios a través de un centro europeo metropolitano de arte, como ocurrió en “Magiciens de la Terre”. Los curadores de la bienal aprovecharon la amplia red diplomática y cultural de Cuba con las naciones del tercer mundo para llevar adelante una investigación original en un momento en el que el arte contemporáneo de esas naciones aún no había sido institucionalizado, de manera tal que era bastante difícil, para las instituciones establecidas del mundo del arte identificar artistas en África, Medio Oriente y muchas partes de Asia (si es que de hecho lo intentaron). Como dice Rachel Weiss, “sólo alrededor del tres por ciento de las obras [en la exposición central] fueron de artistas reconocibles en el circuito internacional”.21 Al prescindir de la forma de la bienal convencional, la III Bienal de La Habana no contó ni con pabellones nacionales ni con premios para artistas individuales, como ha sido característico de las bienales desde la primera exposición de este tipo en Venecia, en 1895. En cambio, se organizó una muestra central y extensa en torno al tema general titulada “Tres mundos” con cuatro núcleos compuestos a su vez por varias presentaciones distintas. Como lo planteó recientemente el curador Gerardo Mosquera, “el tema de todo el evento fue la tradición y la condición contemporánea en el arte y el diseño del tercer mundo”.22 De hecho, se exhibió una gama bastante asombrosa de obras modernistas, realistas e indigenistas, que iban desde esculturas abstractas de acero que aluden a la tradición precolombina, de Eduardo Ramírez Villamizar, a una muestra de juguetes de alambre, fabricados por niños africanos de Burkina Faso, República de Guinea, Mozambique, Tanzania, Zaire, Zambia y Zimbabue. El tema de esta bienal y de los animados simposios que la acompañaron fue el significado cambiante de la tradición y la contemporaneidad, tanto en términos de los medios que indexaron (es decir, formatos indígenas versus occidentales o modernos) como, y tal vez incluso de manera más polémica, en términos de su condición de marcadores geopolíticos a través de los cuales la “tradición” se asocia con el mundo en vías de desarrollo y la “contemporaneidad”, con el mundo desarrollado.23 Con respecto al tema general de la bienal, “tradición y contemporaneidad”, dice Weiss:

Aunque se trataba de algo muy amplio, sugería un malestar entre ambos términos, como se entendían habitualmente (es decir, como opuestos de algún modo), y proponía una reconsideración general de las raíces de la contemporaneidad en regiones donde la modernidad se había experimentado a través del proceso de colonización.24

Lo que llamo desregulación de la imagen fue, por lo tanto, explícitamente tematizado en la III Bienal de La Habana como un encuentro entre “tradición y contemporaneidad” aunque, a diferencia del modelo de “Magiciens de la Terre”, no se creó una categoría trascendental de artista cuya relevancia global se produce a costa de reemplazar el origen nacional y étnico junto con la medialidad estética. En lugar del artista individual y excepcional, la Bienal de La Habana buscó establecer una forma de solidaridad colectiva entre los artistas y artesanos del tercer mundo que negaba deliberadamente cualquier deuda con los centros de arte metropolitanos de Occidente. Y lo hizo a través de un esfuerzo multivalente por repensar los términos “tradicional” y “contemporáneo” de manera tal que su oposición conceptual y geográfica pudiera reconfigurarse activamente, en parte mediante el desmantelamiento de lo que he estado llamando “especificidad de la expresión”. En resumen, este esfuerzo fue un intento consciente de desafiar el dominio mundial del canon occidental moderno / posmoderno.

Otras dos exposiciones buscaron más directamente capitalizar la tradición como un medio para que las comunidades o naciones previamente excluidas o marginadas en las redes comerciales y de exhibición del mundo del arte euronorteamericano. La primera es la subasta de Sotheby’s “Vanguardia rusa y arte contemporáneo soviético”, que tuvo lugar en Moscú el jueves 7 de julio de 1988. Facilitada por un coleccionista suizo, el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, que tenía vínculos con la URSS y con Sotheby’s, y habilitada políticamente por la glásnost, o la política de mayor apertura del presidente soviético Mijaíl Gorbachov, la subasta, en palabras del ministro de cultura Vasily Zakharov, estaba destinada a “ampliar la recepción de las obras de artistas soviéticos contemporáneos para un público amplio de amantes del arte en todo el mundo”.25 De hecho, su orientación hacia los extranjeros se hizo explícita debido a que se requería que todas las ventas se realizaran en libras esterlinas en lugar de rublos. Antes de esta subasta no había un mercado de arte abierto en la Unión Soviética. Para ser un artista profesional se necesitaba ser “oficial” (operar a través del sindicato de artistas que controlaba las comisiones, exposiciones y ventas a través de salones designados cuyo acceso era extraordinariamente difícil para los coleccionistas extranjeros).26 De manera paralela o más allá de este ámbito oficial, cuyos valores estéticos estaban dictados por una especie de realismo socialista obsoleto, existía un pequeño pero vibrante mundo del arte “no oficial”, cuyos participantes tenían poco o ningún acceso a las oportunidades de exhibición pública y que no podían vender su trabajo a través de los salones del sindicato. De hecho, estos artistas solían exponer en las casas u organizar acciones en el campo. Sin embargo, especialmente después del colapso de la Unión Soviética en 1991, la mayor visibilidad de los artistas no oficiales que inauguró la subasta conduciría por fin a su canonización como figuras ejemplares en las historias del arte contemporáneo soviético. La venta de Sotheby’s reflexionó sobre la tradición de manera significativa. Por primera vez exhibió artistas modernistas de la vanguardia soviética de principios del siglo XX que habían sido marginados en la URSS desde la década del treinta, junto con una selección de artistas no oficiales contemporáneos, consagrando así a estos últimos como herederos de una tradición interrumpida de modernismo avanzado en Rusia y la Unión Soviética cuyo valor no había disminuido en Occidente. Para mejorar la viabilidad comercial de la subasta, la revista Apollo informó que “Sotheby’s tiene permiso para incluir y luego exportar obras del período heroico (en términos modernistas) del arte ruso del siglo XX: obras de Udaltsova, Ródchenko, Stepánova, etc.”.27 Suscrita de esta manera por una herencia local de vanguardia, la venta forjó una nueva categoría –“arte soviético contemporáneo”– a través de un proceso doble: utilizar el mercado capitalista del arte para revertir la relación entre artistas oficiales y no oficiales. Mientras que los primeros tuvieron poder a nivel nacional durante la era soviética, los segundos adquirieron una nueva visibilidad y privilegio a través de su éxito en el mercado internacional del arte iniciado por la subasta. Esto fue más que una cuestión de dinero. Tal como lo advierte el historiador del arte Octavian Esanu:

El evento de Sotheby’s tuvo un impacto tremendo en la escena artística local no oficial. Los críticos de arte rusos escriben hoy que “en este momento Sotheby’s entró solemnemente en la historia del arte ruso” y, de hecho, fue el título del catálogo el que anunció al público soviético la llegada de una nueva categoría cultural: “arte contemporáneo”. Aquí uno es testigo de un evento verdaderamente lexicográfico, ya que Sotheby’s transformó la categoría histórica previa del arte –“arte no oficial soviético” o “inconformismo soviético”– en “arte soviético contemporáneo”.28

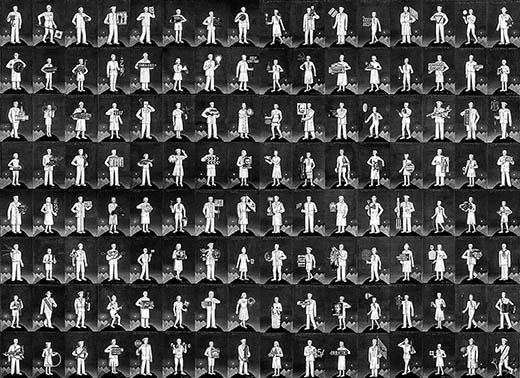

Si el mercado del arte transformó las distinciones institucionales locales (entre artistas soviéticos oficiales y no oficiales) en la categoría general y “global” de arte contemporáneo, lo hizo al valorar la persistencia de la tradición en la obra. En la subasta se puede encontrar indicios de esto en uno de los éxitos sorpresivos de la subasta: una pintura de Grisha Bruskin, artista hasta ese momento poco conocido en Occidente, que se vendió por £220 000 excediendo dramáticamente el precio estimado (entre £17 000 y £24 000) (figura 1.4). Como escribió Richard W. Walker en ARTnews, “un precio tan extraordinario podría explicarse por la naturaleza inusual de la pintura: una pintura de 220 x 303,84 cm, compuesta por treinta y dos lienzos, cada uno con cuatro de los personajes rusos característicos de Bruskin, pintados como estatuas de mármol blanco al estilo estalinista”.29 En otras palabras, si bien la desregulación de la imagen puede haber sido un instrumento para deshacer la infraestructura artística oficial soviética, también valorizó las características históricas de la tradición de la URSS: en el caso de Bruskin, un pastiche bastante extraordinario entre arte popular ruso y realismo socialista estalinista. Fueron precisamente esas referencias a la herencia soviética las que se convirtieron en “puntos de venta” o marcadores de identidad a medida que el arte de la URSS desarrolló un perfil internacional.

1.4. Grisha Bruskin, Fundamental Lexicon, 1986. Óleo sobre lienzo, 220 x 304 cm. © Grisha Bruskin.

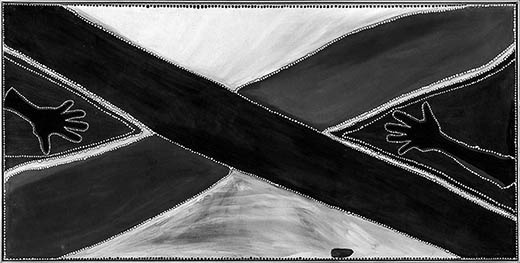

La cuarta exhibición que quiero considerar, el pabellón australiano en la Bienal de Venecia de 1990, reorganizó de un modo similar las categorías estéticas convencionales a través de un recurso a lo contemporáneo. En este caso, las prácticas artísticas occidentales e indígenas se sintetizaron para producir una forma de tradición que buscaba darle al arte australiano un perfil distintivo en el entorno competitivo del amplio espectro de pabellones nacionales de la Bienal de Venecia. La presentación estuvo dedicada a dos artistas de ascendencia aborigen. Rover Thomas y Trevor Nickolls. Mientras las artes aborígenes australianas de carácter turístico –cuya forma, con frecuencia, era motivada por el contacto con antropólogos o docentes occidentales– habían estado disponibles para los extranjeros desde finales del siglo XIX, no fue sino hasta los años setenta y ochenta, tras la incorporación de los artistas de Papunya Tula como corporación en 1971-1972, que las pinturas acrílicas basadas en formas tradicionales aborígenes extraídas de “el Sueño” comenzaron a ingresar a los circuitos internacionales de arte.30 “El Soñar” es un término europeo para los procedimientos o ritos con que los aborígenes australianos establecen contacto con sus ancestros por medio de historias y huellas en el paisaje. Los derechos ceremoniales y territoriales relacionados con el Soñar y sus historias son heredados, pero en la ejecución suele haber variaciones individuales. Las pinturas acrílicas, cuyo contenido sagrado fue modificado para evitar que los no iniciados vieran lo que les estaba prohibido, y cuyas formas, típicamente compuestas por pequeños puntos individuales, parecían abstractas, fueron muy valoradas fuera de las comunidades aborígenes por su belleza y elegancia formal. En 1990 habían alcanzado un perfil internacional, como lo indica la presencia del trabajo de la comunidad yuendumu, Yam Dreaming, en “Magiciens de la Terre”. Sin embargo, es significativo que tanto la pintura de Thomas como la de Nickolls fueran más allá de este modelo tradicional para sintetizar explícitamente la experiencia de los aborígenes euroaustralianos. Thomas, por ejemplo, exhibió una obra titulada Roads Meeting (1987; figura 1.5), que el curador Michael O’Ferrall describió como “un paisaje donde la industria ganadera, la música country, las maniobras militares y el estruendo de los camiones con remolque luchan por imponerse en el silencio de las colinas y las llanuras cubiertas de hierba seca”.31 Y en obras como Dollar Dreaming (1984), Nickolls introdujo explícitamente la experiencia urbana, incluido el consumo, en la pintura aborigen de puntos. En otras palabras, las obras contemporáneas de Thomas y Nickolls refinan y revalorizan las distinciones entre expresiones euroaustralianas y expresiones indígenas australianas. Como escribió O’Ferrall en su introducción:

A medida que Australia entra en la década del noventa, el arte aborigen se considera cada vez más como una parte importante e integral de la práctica artística contemporánea nacional. La expresión individual y a menudo muy indirecta de los artistas aborígenes ha inyectado una nueva diversidad en el arte australiano y le ha añadido una dimensión crítica significativa. [...] La situación, como sugirió el destacado historiador de arte australiano Bernard Smith, es una muestra de la creciente convergencia en una expresión cultural dentro de dos tradiciones estéticas nacionales hasta ahora consideradas como entidades separadas.32

Tal convergencia de dos experiencias distintas de la tradición tenía un fuerte valor político. Durante la mayor parte de la historia australiana hasta la fecha, a los pueblos aborígenes se les han negado los derechos legales sobre sus tierras tradicionales y se los ha marginado económicamente de un modo severo. La celebración oficial del arte aborigen a través de exposiciones de arte como el pabellón de Venecia de 1990 o de espectáculos como los juegos olímpicos de Sídney en 2000, así como el ingreso generalizado de la iconografía aborigen en la cultura popular australiana, es parte de una política nacional de multiculturalismo que parece tener como objetivo cancelar una deuda socioeconómica con los pueblos originarios a través de las “ganancias” simbólicas obtenidas al celebrar su cultura.

1.5. Rover Thomas, Roads Meeting, 1987. Pigmentos naturales y aglutinante sobre lienzo, 90 x 180 cm. © National Gallery of Australia, Canberra / Bridgeman Images. © Rover Thomas / Copyright Agency. Autorizado por Artists Rights Society (ARS), Nueva York, 2020.

Permítanme resumir, entonces, el campo revisionista del arte contemporáneo global tal como se manifiesta en las cuatro exposiciones que he considerado. En “Magiciens de la Terre” los artistas se posicionaron como individuos encantados a los que, debido a su poder trascendental, se les perdona la deuda con la modernidad (o tal deuda se vuelve incoherente). Una economía de la creatividad chamánica –ya estrechamente alineada con las nociones románticas del artista aún vigente en Occidente– desregula los lenguajes estéticos normativos al afirmar una equivalencia entre los diversos actos creativos.

En el caso de la Bienal de La Habana, un grupo diverso de artistas y artesanos del tercer mundo establecieron una forma de solidaridad colectiva con el fin de rechazar su deuda con el primer mundo, del mismo modo en que, en los siglos XX y XXI, en el contexto de la crisis de deuda soberana, un Estado nación puede optar por declarar ilegítima la deuda que tiene con sus acreedores. Estas dos primeras exposiciones abrazaron un modelo de cosmopolitismo como estructura de intercambio global, pero lo hicieron sobre la base de principios de coexistencia muy diferentes. “Magiciens de la Terre” buscó revertir la así llamada subordinación primitivista de las expresiones estéticas indígenas a las formas de vanguardia que se inició a finales del siglo XIX y principios del XX con artistas que van desde Paul Gauguin hasta Pablo Picasso. Esa fascinación por culturas desconocidas y pensadas erróneamente como “primitivas” persistió de maneras multiformes a lo largo del siglo XX; y a pesar de que la revalorización realizada por “Magiciens de la Terre” tenía la intención de colocar las prácticas indígenas en pie de igualdad con las modernistas, muchos críticos condenaron justificadamente una relación imperialista persistente entre el centro metropolitano occidental de París y las llamadas periferias. La III Bienal de La Habana, en cambio, buscó trazar un nuevo mapa estético del mundo reuniendo el arte de las llamadas “naciones no alineadas” justo cuando el orden geopolítico de la Guerra Fría colapsaba. Mientras que “Magiciens de la Terre” dejó implícitamente intacto el mundo del arte occidental, incluso si intentaba subvertir su sistema de valores, la III Bienal de La Habana tenía como objetivo desarrollar una nueva infraestructura para un mundo del arte policéntrico. A pesar de sus diferencias, estas dos exposiciones compartieron el cosmopolitismo como su estrategia amplia, ubicando las expresiones modernistas, indígenas y las de la cultura de masas, unas junto a otras para interrumpir las jerarquías convencionales entre ellas.

La subasta de Sotheby’s en Moscú y el Pabellón de Australia en Venecia proponen un marco geopolítico diferente para mapear el arte global contemporáneo. En lugar de cosmopolitismo, encontramos el nacionalismo. De hecho, la era posterior a la Guerra Fría experimentó un resurgimiento del nacionalismo en todo el mundo, en regiones tan diversas como África, Oriente Medio y Europa del Este, que a menudo condujo a la creación de nuevos Estados nación como en la desintegración de Yugoslavia y Checoslovaquia, por no hablar de la Unión Soviética. En la práctica del arte, esos impulsos nacionalistas estaban estrechamente ligados a la tradición. Como he mostrado, en contextos tan diferentes como la URSS y Australia, los marcadores de la tradición nacional, que van desde referencias al estalinismo hasta la incorporación del arte aborigen australiano, funcionaron como características distintivas que podrían facilitar el ingreso de ciertos circuitos artísticos, anteriormente marginados, en los circuitos globales de exhibición y venta. Si, en los mundos cosmopolitas, la deuda con las tradiciones occidentales se neutraliza al establecer una equivalencia entre obras de arte basadas en un creador trascendente o igualitario –la excepcionalidad del artista (como chamán) o la solidaridad política entre artistas del Sur Global–, desde una perspectiva nacionalista el objetivo del arte es establecer un perfil nacional fuerte, que está estrechamente ligado a la tradición. Como modelos de circulación global, el cosmopolitismo y el nacionalismo también difieren en una cuestión de énfasis: el primero se basa en una equivalencia multicultural quizás ilusoria, mientras que el segundo se basa en la competencia. En cualquier caso, la capacidad de dar visibilidad en estas condiciones implica la reactualización de la tradición como un recurso para rechazar el endeudamiento con las formas de arte occidentales. De hecho, debido a que la genealogía modernista globalmente aceptada del arte contemporáneo se originó en Occidente, las formas modernistas que se han desarrollado en otros lugares habitualmente se consideran epigonales, literalmente en deuda con las tradiciones metropolitanas extranjeras. La tradición parecía tener la capacidad de pagar esta deuda... con intereses.

Esta dinámica indica una crisis historiográfica. A pesar de las críticas generalizadas al historicismo –a la tendencia a contar la historia como una narrativa evolutiva lineal–, los relatos dominantes sobre el arte contemporáneo siguen enraizados en los valores del progreso y la innovación. Esto puede parecer paradójico dado que estrategias estéticas como la repetición, la cita y la apropiación –que son epigonales por definición– han ganado tal prevalencia entre los artistas occidentales desde la década del ochenta. Pero la paradoja colapsa fácilmente: este tipo de repetición se vuelve “progresista” y susceptible de canonización historicista en el relato de sus innovaciones conceptuales, es decir, en su contribución teórica o filosófica a cualquier historia del arte sostenida en el avance constante. Se podría decir que mientras el arte moderno innovó en la forma, el arte posmoderno y contemporáneo innovó en la estrategia. Es por eso que “crítico” se ha convertido en uno de los términos principales para elogiar al arte desde el surgimiento del conceptualismo a fines de la década del sesenta y setenta. En lugar de inventar un lenguaje visual único (como lo hicieron las vanguardias del siglo XX con el cubismo, el constructivismo, De Stijl, el dadaísmo, el surrealismo, etc.), la crítica estética analiza los códigos visuales existentes exponiendo su estructura ideológica; la novedad en este caso es inherente al ingenio de su estrategia. Artistas agrupados bajo la etiqueta de “apropiacionismo” a finales de los setenta y en los ochenta, por ejemplo, reencuadraron, refotografiaron y reeditaron contenidos existentes con el objeto de manifestar las dimensiones ideológicas y no reconocidas de sus propiedades sociales, políticas y económicas. Richard Prince volvió a tomar fotografías del “hombre de Marlboro”, basadas en cowboys estadounidenses que aparecían en anuncios de cigarrillos, y Barbara Kruger introdujo fotografías antiguas en sus obras de gran escala que combinan imagen y texto para imitar la retórica seductora de los diseños de revistas. Dara Birnbaum reeditó imágenes de video tomadas de la televisión y Sherrie Levine hizo sus propias “ilustraciones” del trabajo de “maestros” modernos como Egon Schiele o Walker Evans, dibujando o refotografiando. Estos actos de apropiación estaban al servicio de recontextualizar varios códigos visuales para develar sus valores ideológicos (el anuncio de Marlboro parece un arte romántico barato que glorifica la masculinidad del vaquero; las viejas fotografías utilizadas por Kruger y el video editado por Birnbaum a menudo revelan roles sexistas de género; y la miniaturización de Levine de los maestros modernos desinfla su primacía histórica). En otras palabras, cada uno de estos artistas utilizó estrategias literalmente epigonales para exagerar aspectos de la imagen de la que se apropiaban y que solían pasar desapercibidos.