- -

- 100%

- +

Und hier habe ich es wieder – das Thema, das mich mein ganzes Berufsleben begleitet. Doch wie wird Mobilität sozial? Was heißt das überhaupt? Welche Entwicklungen des gesellschaftlichen Bereichs der Mobilität tragen dazu bei, den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen?

Darum soll es in diesem Buch gehen. Ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, in der aktuellen Debatte auf die sozialen Entwicklungen in einer faszinierenden Branche zu schauen, den sozialen Pionier:innen und Innovator:innen zuzuhören und die Diskussion um weitere Aspekte anzustoßen. Denn ob wir wollen oder nicht, Mobilität wird auch in Zukunft unseren Alltag prägen, in welcher Form auch immer. Gleichzeitig kann sie mit neuen Angeboten einen positiven Beitrag zu einem gesellschaftlichen Miteinander leisten, vielleicht auch frühere Fehler und Versäumnisse wiedergutmachen – für uns und eine bessere Zukunft.

Die vergessene Dimension von Nachhaltigkeit

Grundsätzlich balancieren viele Mobilitätsinnovationen zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Zielen – sie werden klassischerweise unter dem Mantel der »Nachhaltigkeit« zusammengefasst. Der Fokus der aktuellen gesellschaftlichen Debatte liegt dabei vor allem auf den Fragestellungen zu Umwelt und Klimawandel. Sie sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und werden in ihrer Gänze diskutiert. Das ist essenziell, denn das Wohl unseres Planeten und der Schutz der Ökosysteme gehören zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Darüber ist bereits viel geschrieben und geredet worden. Deswegen widme ich mich den beiden weiteren Dimensionen der Nachhaltigkeit: nämlich der sozialen und wirtschaftlichen. Gerade die sozialen Fragen rund um Mobilität erhalten erst allmählich Aufmerksamkeit. Und sie sind im öffentlichen Diskurs rund um Mobilität noch allzu oft eine Randerscheinung.

Die Vereinten Nationen definieren 17 Nachhaltigkeitsziele als eine dauerhafte Entwicklung, die menschliche Bedürfnisse und Wünsche der Gegenwart befriedigt, ohne das Risiko einzugehen, dass künftige Generationen wiederum ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können.1 Bezogen auf Mobilität lässt sich also die Frage stellen: Wie können wir heute unsere Mobilitätsbedürfnisse so erfüllen, dass auch nachfolgende Generationen noch ihre Bedürfnisse erfüllen können? Oder anders: Wie frei und selbstbestimmt dürfen wir heutzutage unsere Anforderungen an Mobilität mit unseren selbst gewählten Lebensstilen überhaupt noch leben?

In diesem Buch soll es um die Bedürfnisse der Menschen aller Generationen in Bezug auf Mobilität gehen mit dem Ziel, gerechten und gleichen Zugang der Gesellschaft zur Mobilität zu ermöglichen. Dazu zählen auch Aspekte wie Sicherheit, Gesundheit, Risiken und Belastungen durch Mobilität. Genauso aber natürlich neue Chancen, die durch neue Formen von Mobilität entstehen.

Die Vereinten Nationen formulieren in ihren 17 Nachhaltigkeitszielen sehr genau, wie Mobilität bis 2030 aussehen soll: Der Zugang zu sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Verkehrssystemen soll für alle ermöglicht werden. Dafür soll insbesondere der öffentliche Verkehr ausgebaut werden, »mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen«.2 Das bedeutet, dass gleichwertige Mobilitätschancen, Mobilitätserfahrungen und Lebensverhältnisse für alle Bevölkerungsgruppen sicherzustellen sind – unabhängig von Alter, Geschlecht oder der sozialen Herkunft.

Doch viel Zeit bleibt uns nicht mehr bis zum Jahr 2030. Wie kommen wir am besten dorthin? Haben wir die genannten Zielgruppen überhaupt im Blick? Und wie können wir soziale und wirtschaftliche Mobilität auf dem Weg dorthin zusammendenken?

Gemeinwohl als wirtschaftliches Ziel in der Mobilität

Wenn ich an Mobilität im Zusammenhang mit sozialen und wirtschaftlichen Fragen denke, kommt mir als Erstes meine Kollegin Lisa Guggenmos in den Sinn. Sie leitete beim Lkw-Hersteller MAN einen Accelerator, also eine Art Förderprogramm, für soziale Start-ups rund um Mobilität. Mehrere Jahre lang suchte sie auf der ganzen Welt nach geeigneten Start-ups und nahm die besten von ihnen in das Programm auf. Es waren diejenigen, deren Geschäftsmodelle darauf ausgerichtet sind, gesellschaftliche Probleme in der Mobilität unternehmerisch und sozial anzugehen. Im Accelerator kommen die Gründer:innen dieser »Social Businesses« zusammen mit Mentor:innen aus der Wirtschaft.

»Vor meiner Zeit im Accelerator hatte ich rückblickend betrachtet eine sehr europäische Perspektive«, sagt Lisa. »Mit meinem zunehmend tieferen Einblick in die Mobilitätsbranche und in verschiedene Märkte weltweit fand ich die Beobachtung schnell unerträglich, dass Menschen schon allein deswegen von Bildung, von Arbeit ausgeschlossen bleiben, weil sie keinen Zugang zu Mobilität haben. Ein Mobilitätsunternehmen, egal welches, hat die Verantwortung, Zugang zu ermöglichen. Ihn nicht zu beschränken auf eine exklusive Gruppe derer, die sich das Produkt leisten können. Das ist mir eigentlich so richtig erst in der Zusammenarbeit mit den Social Businesses klar geworden.«

Genau wie ich brennt Lisa für den Gedanken von »Social Business«. Uns beiden ist wichtig, dass wir die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte zusammendenken. Dabei ist dieser Gedanke übrigens alles andere als neu.

Seit 2000 Jahren besteht unter vielen Wirtschaftsvordenker:innen von Aristoteles über Thomas von Aquin bis zu Adam Smith Einigkeit darüber, dass die ökonomische Theorie und Praxis auf ein übergeordnetes Bedürfnis gerichtet sein sollte, nämlich das Gemeinwohl.3 Dass Güter und Dienstleistungen angeboten werden sollten, weil ein kollektives Interesse und ein Bedürfnis der Gesellschaft bestehen. Dass es darum geht, eine Überzeugung zu leben, sich für das Gemeinwohl einzusetzen und einen Wert für die Gesellschaft zu verfolgen.

Der Gedanke des Gemeinwohls ist in vielen Kulturen auf der Welt wiederzufinden: im Lateinischen als »bonum commune«, in Lateinamerika als »buen vivir«, im Französischen als Gemeinwille (»volonté générale«), im südlichen Afrika als »Ubuntu«, der Philosophie der Menschlichkeit, in Bhutan als »landesweites Glück«.4 Gemeinwohl lässt sich sehr gut in der Ökonomie einbinden als ein Wirtschaftsgedanke, der auf Werten aufgebaut ist, die auf dieses kollektive Wohl ausgerichtet sind. Auch wir kennen das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns, der sich an ethischen Grundsätzen wie der Menschenwürde, einem nachhaltigen Aufbau und Erhalt von Arbeitsplätzen sowie dem Einsatz für eine soziale Marktwirtschaft ausrichtet.

In der Marktwirtschaft findet der Aspekt des Gemeinwohls vermehrt Anwendung in der strategischen Ausrichtung und den entsprechenden Kennzahlen. Einige Unternehmen entschließen sich bewusst, sich nicht nur an finanziellen Kennwerten und Erfolgsindikatoren messen zu lassen, sondern auch daran, wie wirksam ihr Beitrag für das Gemeinwohl ist. Hier fließen Kriterien wie Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und demokratische Mitentscheidung ein. Eines dieser Unternehmen, teilAuto, werden wir im Laufe dieses Buchs auch näher kennenlernen.

Ich möchte darüber nachdenken, wie das Gemeinwohl bei der Gestaltung der Mobilität stärker berücksichtigt werden kann. Denn Mobilität ist in unserer Gesellschaft fest an den Gedanken der Daseinsvorsorge gebunden. Sie gehört zur Grundversorgung durch den Staat. Mobilität ist damit beides – ein lebenswichtiges Gut und Dienstleistung.5 Ihre Bedeutung ist für unsere Gesellschaft kaum monetär zu beziffern. Eine mobile Gesellschaft kann viele positive wirtschaftliche, kulturelle und soziale Effekte haben. Eine unbewegliche Gesellschaft dahingegen wird in der Literatur als nicht zukunftsfähig betrachtet. Ihr drohen kultureller Schaden, soziale Armut und Isolation.6

Die sich verändernde Mobilität und ihre Konzepte müssen sich daher ebenfalls an der Ausrichtung am Gemeinwohl messen lassen. Sie müssen sicherstellen, dass alle Menschen Zugang zu notwendigen Leistungen erhalten, dürfen möglichst niemanden aufgrund von Status oder niedrigem Einkommen ausschließen, sollen Teilhabe ermöglichen. Wie kann das gewährleistet werden? Welche Verantwortung haben Mobilitätsunternehmen? Wie ließe sich Mobilität gerechter und für alle gestalten?

Eine neue Mobilitätsausrichtung bietet Chancen und Lösungsansätze, die vielleicht sogar zu einem gerechteren und besseren mobilen Miteinander beitragen können. Für Lisa ist jedenfalls klar: »Ich bin stark davon überzeugt, dass nach der digitalen Transformation, die wir derzeit beobachten, ein soziales Zeitalter eintritt. Eines, in dem wir uns immer mehr in Richtung einer menschenorientierten Gesellschaft bewegen, in der auch unsere Wirtschaft zunehmend in der Verantwortung steht, Produkte zum Wohle aller Menschen zu entwickeln und sich nicht nur auf die wirtschaftlichen Interessen einiger weniger auszurichten.« Und genau diesen Gedanken möchte ich auf meiner Erkundungsreise zu einer besseren Mobilität in den Mittelpunkt stellen.

Der Beginn einer Reise

Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Nachmittag in Wolfsburg, als mir mein Freund Hans Reitz, der schon viele Social Businesses selbst gegründet hat und viele Gründer:innen ebenso wie Vorstandsmitglieder dazu berät, freudestrahlend von dem Konzept des Possibilismus erzählte. Es stammt von Jakob von Uexküll, der mit seinen Ideen nicht nur Hans, sondern auch mich begeistert: Im Jahr 1979 schlug der schwedische Philatelist und Schriftsteller der Nobelstiftung in Stockholm vor, zwei neue Kategorien in den Reigen der Nobelpreise aufzunehmen: eine für Armutsbekämpfung und eine für Umweltschutz. Die altehrwürdige Stiftung von Alfred Nobel konnte dem nicht viel abgewinnen. Beide Kategorien wurden abgelehnt. Uexküll verkaufte daraufhin seine sehr wertvolle Briefmarkensammlung. Mit dem Erlös – einer Summe von einer Million US-Dollar – gründete er 1980 eine Stiftung, die den »Right Livelihood Award« verleiht. Dieser Preis gilt bis heute als »Alternativer Nobelpreis«. Er zeichnet weltweit Menschen und Initiativen aus, die mit ihren Ansätzen zu einer besseren Welt beitragen. Oft sind das Menschen, die weniger in der Öffentlichkeit stehen, aber Wertschätzung für das erhalten sollen, was sie tagtäglich leisten.

Jakob von Uexküll sagt von sich, er sei kein Optimist, wenn er die Vielzahl der aktuellen ökologischen und sozialen Probleme sehe. Genauso wenig sei er aber auch ein Pessimist. Stattdessen sei er ein Possibilist und als solcher davon überzeugt, realistische Möglichkeiten zu sehen und so Probleme anzugehen und zu lösen. Und Hans sagte zu mir: »Nari, ist dieser Gedanke nicht einfach wunderschön?« Darauf konnte ich nur mit einem klaren »Ja« antworten.

Dieses Buch schreibe ich aus der Sicht einer überzeugten Possibilistin. Ich sehe mich nicht als Aktivistin, die das bisherige Mobilitätsverhalten verändern möchte. Das, was ich sehr gern bewirken möchte, ist, unseren Blick auf Mobilität zu verändern. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir an einem Wendepunkt stehen und alle Mittel in der Hand haben, Mobilität besser und sozialer für viele zu gestalten. Ich möchte zeigen, wo schon an dieser Vision gearbeitet wird. Und ich möchte Sie, liebe Leser:innen, einladen auf eine Entdeckungsreise zu einer besseren Mobilität.

Die wenigsten von uns werden sich vermutlich heute schon vorstellen können, wie sich Mobilität in den nächsten Jahrzehnten wandeln wird. Vielleicht gibt es irgendwann keine privaten Fahrzeuge mehr. Keine, die wir selbst lenken. Vielleicht wird der öffentliche Nahverkehr flächendeckend ausgebaut und für alle kostenlos zur Verfügung stehen. Vielleicht werden Waren über Drohnen geliefert, vielleicht legen wir auch irgendwann innerstädtische Wege mit einem Lufttaxi zurück und erreichen die nächstgrößere Stadt per Hyperloop.

Wichtig ist, dass wir unser Mobilitätsverhalten, unsere Mobilitätsmuster und das heutige Mobilitätsangebot hinterfragen und zum Besseren gestalten. Wir müssen darüber sprechen, wie sich Mobilität in Städten verändern könnte, welche Lösungen für Mobilität in ländlichen Regionen vorhanden sein sollten und welchen Beitrag Digitalisierung, offene Daten und gemeinsam geteilte Fahrten für eine bessere Mobilität leisten können. Wir sollten uns fragen, wie wir Daten teilen und Mobilität öffnen, um sie noch deutlich mehr Menschen verfügbar zu machen. Zudem sollten wir darüber nachdenken, ob autonom fahrende Fahrzeuge, die in den kommenden Jahren sicherlich verstärkt auch auf unseren Straßen zu beobachten sein werden, eine Bereicherung sein können und wie neue Mobilitätsinnovationen einen Beitrag zu mehr gesellschaftlicher Inklusion leisten können.

Ebenso wichtig sind die Auswirkungen von Mobilität auf die Arbeitswelt: Wie steht es beispielsweise zukünftig um Arbeit und Arbeitsplätze in Deutschlands Mobilitätsbranche? Welche menschenrechtlichen Risiken in der Welt nehmen wir heute in Kauf, wenn wir uns für Elektromobilität entscheiden, und haben wir dafür Lösungen?

Liebe Leser:innen – wir müssen reden! Lassen Sie uns Denkanstöße diskutieren und mit Vordenker:innen sprechen. Lassen Sie uns nachdenken, wie wir unsere Mobilitätsansprüche und die Bedürfnisse der künftigen Generationen unter einen Hut bringen. Lassen Sie uns Mobilität im Hinblick auf soziale Effekte und Auswirkungen hin untersuchen.

Dieses Buch lädt Sie ein, mich auf meiner Reise zu begleiten, auf der ich soziale Innovationsansätze in der Mobilität kennenlernen durfte. Es ging mir dabei nicht um eine technologische Auseinandersetzung und Bewertung der Ansätze, sondern vielmehr um einen Blick auf die gesellschaftlichen Effekte der neuen Entwicklungen rund um Mobilität. Ich traf Visionär:innen, Macher:innen und Mobilitätsrevoluzzer:innen. Sie alle hinterfragen unsere bisherige Fortbewegung und unser bisheriges Mobilitätsverhalten. Sie bieten uns alternative Arten der Fortbewegung und setzen dabei auf neue, kreative Ansätze, um Mobilität für mehr Menschen besser zu machen. Es gibt bereits viele Pionier:innen, die an dieser sozialeren Zukunft von Mobilität arbeiten. Lassen Sie uns von ihnen lernen.

Ich möchte nicht vorgeben, was unter einer besseren Mobilität zu verstehen ist oder wie sie gelebt werden soll. Aber ich möchte Ideen liefern, Gedanken und Denkanstöße. Gleichwohl hoffe ich, dass wir bessere und insbesondere sozialere Lösungen finden, um Mobilitätsanforderungen mit einer Zukunftsfähigkeit für kommende Generationen zu verbinden. Ich freue mich, Sie durch die Kapitel dieses Buches zu begleiten.

Kapitel 1

EIN SOZIALES ZEITALTER

Mobilität als Spiegel unserer Gesellschaft

Unsere Welt ist permanent in Bewegung. Schon immer wollten wir uns fortbewegen, unsere Welt erkunden. In den ersten Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte zu Fuß, später mit Elefanten und Pferden, Kutschen, Fahrrädern und Autos. Heute kommen Elektrofahrräder (E-Bikes), Elektroscooter (E-Scooter), Lastenfahrräder oder auch Cargobikes sowie geteilte Fahrten und Fahrzeuge dazu. Und morgen entscheiden wir uns vielleicht zwischen dem Flug mit der Drohne oder der Fahrt mit dem Hyperloop?

Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis, die Verankerung unserer Bewegungsfreiheit. Sie ermöglicht es, Orte aus wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und vielen weiteren möglichen Gründen aufzusuchen. Sie steht für die Art und Weise, wie wir uns bewegen und bewegt werden. Sie ist eine Grundvoraussetzung für soziale und menschliche Begegnungen, um sich auszutauschen und persönlich zu treffen. Sie ist essenziell für all die vielen Erwerbstätigen, die zum Arbeitsort hin- und zurückpendeln oder für ihre Tätigkeit mobil sein müssen. Sie ermöglicht uns Selbstbestimmung und Unabhängigkeit und schuf schon immer Freiräume in der Lebensgestaltung. Es ist für uns so selbstverständlich, frei über unsere Mobilität verfügen zu können, dass wir Lebensplanungen, (Fern-)Beziehungen, unser Familienleben, unsere Arbeits- und auch Freizeitmuster an der vorhandenen Mobilitätsinfrastruktur ausrichten. Sie entscheidet oftmals darüber, ob wir uns einen Wohnort an einer ICE-Strecke aussuchen, in der Nähe einer Autobahnauffahrt oder nahe bei einer S-Bahn-Haltestelle.

Besonders viel Wert legen wir laut einer Befragung in Deutschland darauf, dass wir flexibel und unabhängig, aber auch verlässlich und planbar unterwegs sind.1 Zudem sind uns Sicherheit und Schnelligkeit, geringe Kosten und ein angenehmes, komfortables Fortkommen wichtig. Wir lassen uns Mobilität auch etwas kosten – rund 2600 Euro jährlich pro Person bei einer durchschnittlichen Strecke von 39 Kilometern pro Tag und Person.2 Mobilität beeinflusst unseren Alltag wie wenig anderes. Viele Entscheidungen treffen wir dabei gewohnheitsmäßig und unbewusst. Doch Mobilität ist schon lange nicht mehr allein auf die Bewegung und den Transport zu beschränken.

Prioritäten der individuellen Mobilität

Wenn es um meine eigene Mobilität geht, dann ist es mir besonders wichtig, dass…

Quelle: Eigene Darstellung nach IfD Allensbach im Auftrag von acatech

Vielmehr ist Mobilität für uns fast zu einer Ideologie geworden. Sie ist Ausdruck unserer Überzeugungen und hat Einfluss auf unsere Autonomie, unseren Status und unsere Sicherheit. Sie ist für einige von uns hoch emotional. Und sie ist Spiegel einer jeden Gesellschaft, indem sie zeigt, welche Stellenwerte Unabhängigkeit, das Miteinander, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, aber auch Zukunftsfähigkeit in dieser Gesellschaft haben.

Fehlende Mobilität verhindert gesellschaftliche Teilhabe. Es ist dann nur schwer möglich, einer Arbeit an einem weiter entfernten Ort nachzugehen, zum Arzt auf der anderen Seite der Stadt zu kommen oder Familie und Freunde zu besuchen. Mobilität trägt damit sowohl zur Stabilität unserer Gesellschaft bei als auch zu unserem wirtschaftlichen Wohlstand.

Die dunkle Seite der Mobilität

Die Mobilitätsbedürfnisse und -wünsche werden auf der ganzen Welt mehr und auch anspruchsvoller. Individuelle Mobilität ist jedoch zugleich zum Symbol für Reichtum, Freiheit und Erfolg geworden, das sich jahrzehntelang nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung leisten konnte.3 Nicht selten wurde sie auch zum Selbstzweck und Ausdruck eines Lebens- und Konsumstils der Wohlhabenden. Ein eigenes Auto zu besitzen oder Fliegen gelten heute noch vielen als erstrebenswert – auch denjenigen, die es sich nicht leisten können.4

In wenigen Jahrhunderten haben sich unsere zurückgelegten Entfernungen, aber auch die Geschwindigkeit vervielfacht. Fuhr die Postkutsche um 1800 noch mit etwa vier Kilometern pro Stunde, schaffte die Dampfeisenbahn um 1900 bereits 90 Kilometer pro Stunde. Unsere heutige durchschnittliche Reisegeschwindigkeit ist bei Nutzung eines Flugzeugs etwa zehnmal so hoch. Und diese Geschwindigkeit ist ein kostbares Gut. Denn im Privaten wie in der Wirtschaft wird die Art der Mobilität anhand des Tempos bewertet. Das schnellere Verkehrsmittel spart Zeit und ist damit automatisch teurer als jede langsamere Verbindung. Diese Ungerechtigkeit der Verteilung scheint geradezu eine Grundvoraussetzung für Mobilität zu sein: Sie macht schnelle Mobilität zum exklusiven Gut, das denjenigen vorbehalten ist, die dafür bezahlen können. Der größere Teil der Gesellschaft ist weniger schnell unterwegs oder sogar immobil.

In Deutschland wird 54 Milliarden Mal jährlich ein Mensch durch das Auto befördert, fast 10 Milliarden Mal durch den Nah- und Linienverkehr, fast 3 Milliarden Mal durch die Bahn und 223 Millionen Mal durch das Flugzeug.5 Dabei gilt: Nicht nur die Schnelligkeit, auch die Individualität und der Komfort sind Kostentreiber. Diese Verkehrskosten seien in den letzten Jahren überdurchschnittlich gewachsen, was besonders die einkommensschwachen Haushalte hart treffe, schreibt der Mobilitätsexperte Professor Stephan Rammler.6 Er stellt eine zunehmende Mobilitätsungerechtigkeit fest. Für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen sei das Mobilitätsangebot geringer und oftmals sehr begrenzt. Neue Mobilitätsdienstleistungen würden Aspekte der gesellschaftlichen Teilhabe häufig gar nicht erst berücksichtigen. Somit sei Mobilität gerade für diejenigen am schwierigsten zugänglich, die besonders auf sie angewiesen sind, etwa weil sie sich keine Wohnung in der Innenstadt leisten können und daher ihre weiter entfernte Arbeitsstelle nicht unmittelbar mit dem Nahverkehr erreichen können. Ortsveränderungen und lange Distanzen erschwerten die gesellschaftliche Teilhabe auch in anderen essenziellen Lebensbereichen, etwa beim Zugang zu gesundheitlichen Leistungen und Bildungsangeboten. Es bestehe eine wirtschaftliche Ausgrenzung für diejenigen, die sich Mobilität nicht oder nur begrenzt leisten können.

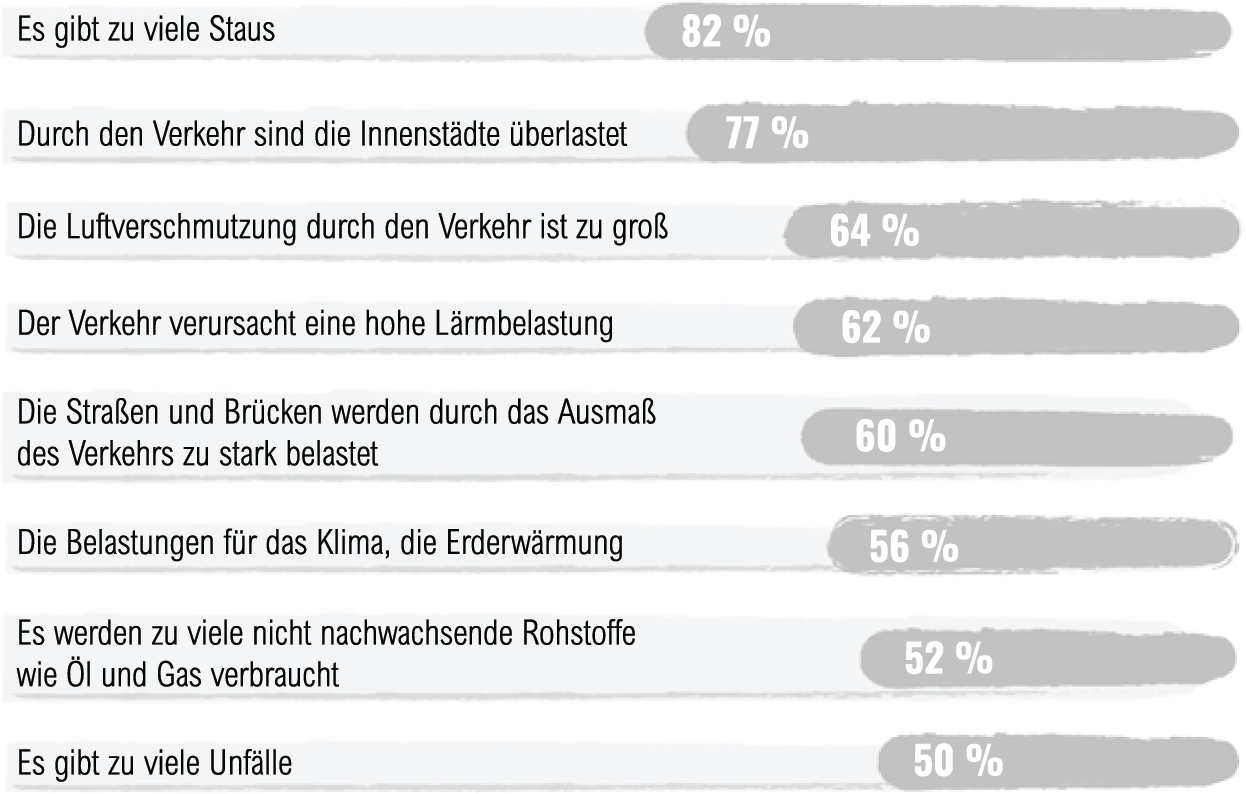

Auf die Frage, welche Mobilitätsprobleme als besonders groß empfunden werden, fallen die Antworten sehr eindeutig aus: Genannt werden in der deutschen Bevölkerung die vielen Staus und die Überlastung der Innenstädte durch den Verkehr.7 Für knapp 50 Millionen Autos auf den Straßen haben wir zu wenig Raum in den Städten. Die Konsequenz ist jeden Tag zu beobachten: volle Straßen, Zeitverluste durch die Suche nach Parkplätzen, zu viele Verkehrsteilnehmer:innen auf engstem Raum. Und natürlich sind es auch die umweltbezogenen Aspekte, die uns bei der aktuellen Mobilität große Sorgen bereiten. Feinstaub, CO2 und Dieselskandale in der Automobilbranche sind nur einige der Schlagworte aus den letzten Jahren. Zudem gehören auch gesundheitliche und Sicherheitsaspekte zur dunklen Seite: Mobilität trägt zum allgegenwärtigen Lärm bei und ist auch Ursache von Unfällen. Rund 2,7 Millionen Unfälle sind 2019 erfasst worden – jährlich werden etwa 380 000 Personen im Straßenverkehr verletzt, 3000 Menschen pro Jahr kommen bei Unfällen ums Leben.8 Das sind erschreckend hohe Zahlen.

Mobilitätsprobleme

Nun zur Mobilität, also wie die Menschen heute unterwegs sind und wie Waren und Güter transportiert werden: Was sind in Ihren Augen die größten Probleme, die dadurch verursacht werden?

Quelle: Eigene Darstellung nach IfD Allensbach Im Auftrag von acatech

Für mich ist klar: Wir müssen über eine sozial gerechtere Gestaltung unserer Mobilität sprechen. Mit dem Ziel, Mobilität für alle besser zugänglich, verfügbar, bezahlbar und nutzbar zu machen. Dies ist jedoch in Anbetracht der aktuellen Infrastruktur und ihrer begrenzten Kapazität sehr herausfordernd. Wir müssen uns deshalb mit neuen Formen der Mobilität befassen und uns über deren gesellschaftliche Bedeutung Gedanken machen. Über Aspekte der Bezahlbarkeit, Gerechtigkeit und Inklusion sprechen und prüfen, welche neuen Angebote einen echten Mehrwert dafür leisten. Mehr Mobilität für alle zur Verfügung stellen – für diejenigen, die sie besonders benötigen, genauso wie für diejenigen, die bislang außen vor geblieben sind.

Zeit, zu handeln

Wie wollen wir Mobilität bewerten? Die gesellschaftlichen Erwartungen, die freitäglichen Proteste der jungen Generation, das Hinterfragen unseres eigenen Mobilitätsverhaltens, neue innovative und soziale Start-up-Ideen und der politische und gesellschaftliche Druck auf klassische Mobilitätsunternehmen tragen zu einem deutlichen Ruck in der Mobilitätsbranche bei. Es gibt in der Nutzung von Verkehrsmitteln erste Anzeichen dafür, dass nicht mehr das Höchsttempo allein die Art unserer Mobilität vorgibt. Es geht zunehmend um das Wie. Um die sozialen genauso wie die ökologischen Faktoren. Sie entscheiden mit über die Wahl des Fahrzeugs und den Weg, mit dem wir unser Ziel erreichen wollen.