- -

- 100%

- +

Wenn ich den Typus des Geistesforschers im Folgenden anhand von Steiners Verwendung des Begriffs der Hypothese erläutere, dann treten vor allem drei Konsequenzen in Erscheinung. Zunächst wird die jeweilige und nicht bloß an den Forscher delegierte Erfahrungsbezogenheit aller geisteswissenschaftlichen Aussagen angesprochen: Hypothesen sind keine simplen Mitteilungen, sondern zu bestätigende, nachzuvollziehende und in diesem Sinn problematische Aussagen. Sodann wird ihr unsicherer und provisorischer Status deutlich: Hypothesen sind keine unverrückbaren Grundsätze, sondern immer vorläufige, unsichere und revidierbare Aussagen. Und schließlich wohnt ihnen ein mehr oder weniger subtiler Aufforderungscharakter inne. Er sagt: Überprüfe uns, mache mit uns Erfahrungen, verlasse dich nicht auf uns! Hypothesen sind also auch performativ. Es sind sensible Behauptungen, deren Status sich als unsicher und irritierbar, deren Eigenart sich als erfahrungsoffen und empfänglich zeigt. Im semantischen Feld, das sich für die Übersetzung des Ausdrucks »Hypothese« anbietet, bevorzuge ich damit das Wort Behauptung mit seiner willentlichen Komponente. Die ebenfalls mögliche, eher »apollinische« Rede von Annahme oder unbewiesener Voraussetzung zeigt diese Komponente weniger.87 Sie wird indessen in der zeitgenössischen Literatur in Steiners Umfeld bevorzugt.88 In der dynamischen Willensbezogenheit tritt kontrastiv ein für Steiner spezifischer Zug zum Vorschein.

In der folgenden Darstellung und Diskussion der Funktion der Hypothese im Werk Steiners werfe ich zunächst einen Blick in die Entstehungsgeschichte der Steiner’schen Theosophie nach der Jahrhundertwende, innerhalb derer der Begriff der Hypothese als hermeneutisches Angebot in Erscheinung tritt. Von da aus verfolge ich einige prägnante Verwendungen des Begriffs in seinem Werk zwischen der frühen Goethe-Edition und späten Vorträgen. Dann erprobe ich den Begriff der Hypothese an einem Beispiel, dem theosophischen Topos »Lemurien«. Zum Abschluss führe ich aus, dass in den von Steiner beschriebenen drei spirituellen Erkenntnisstufen »Imagination«, »Inspiration« und »Intuition« das hypothetische Moment erscheint und dass es in diesem subtilen Kontext auch einer Hermeneutik des Irrtums bedarf.

Der Geltungsmodus der Erzählung

Ab November 1903 führte Steiner in seiner theosophischen Zeitschrift »Lucifer-Gnosis« die Rubrik Fragen und Antworten ein, in der er auf besondere Nachfragen oder Einwände einging, die sich regten oder die repräsentativ waren. Im Mai-Heft 1905 wurde die Frage des »Personenkultus in der theosophischen Bewegung« aufgegriffen. Personenkult könne nur ein Missverständnis sein, führt Steiner in seiner Antwort aus. Allerdings eine Art graduelles Missverständnis. Denn je weniger bei einem Okkultisten Personenkult zu finden sei, ein umso »besserer« Okkultist sei er (GA 34, 386). Es gebe immer »Mittel und Wege« zu prüfen, was ein Okkultist sagt und damit jeden Personenkult zu vermeiden. In diesem Sinn sei eine okkulte Mitteilung zunächst auch nicht anders denn als Erzählung zu verstehen. Eine Erzählung wird zunächst auf ihre Kohärenz hin verstanden, nicht aber auf ihren Wirklichkeitsgehalt hin geprüft, weil die Vergleichbarkeit der Erfahrung zunächst fehlt. »Derjenige, welcher die Mitteilungen macht, will … nicht anders wirken als ein Erzähler. Er sagt: ich habe dies oder jenes erfahren, oder mir ist von solchen, die es wissen können, dies oder jenes mitgeteilt worden. Ein gesunder, gerader Verstand, eine wahre Empfindung im Zuhörer wird zunächst zuhören, das heißt weder blind glauben noch blind kritisieren« (386).

Hier ist, anders als in weiteren Passagen der Zeitschrift, nicht der aktiv denkende Nachvollzug angesprochen, sondern das stille, sensible Zuhören, das sich zunächst eines Urteils ganz enthält. Zuhören heißt, das Gehörte nicht sofort durch eine eigene Meinung zu verdrängen, sondern offen für die Geltungsmöglichkeit des Gehörten zu sein. Dem zuhörenden Raum-Geben als Form der Entgegennahme entspricht auf der anderen Seite als Genre die Erzählung. Eine Erzählung ist nicht in erster Linie begrifflich-philosophisch strukturiert, sie wird vielmehr eine in sich zusammenhängende Geschichte entfalten. Auch die Erzählung in diesem Sinn verweist auf einen prüfenden inneren Mitvollzug. Auch sie hat eine Funktion. Sie will im Kontext Steiners nicht auf historische Fakten hinweisen, sondern auf eine Art von Lebenswahrheiten, die durch die Erzählung selber oft erst sichtbar oder denkbar werden. In dieser heuristischen (= Finden machenden, orientierenden) Funktion wird die Erzählung, insofern sie nicht nur gehört, sondern geprüft wird, zur Hypothese.

Theosophie als pragmatisches Provisorium

Denn auch wenn die erste Form der Rezeption theosophischer Aussagen das dezidierte Anhören sein soll, wird doch die Prüfung nicht endlos aufgeschoben, sie ergibt sich in der Folge. Nach welchem Kriterium aber wird geprüft? Und was für einen Wahrheitsbegriff legt Steiner dabei zugrunde? In der unmittelbaren Fortsetzung des oben angeführten Zitates setzt er ein Verständnis von dem, was wahr sei, bereits voraus: »Das Wahre wirkt einleuchtend und aufklärend, das Falsche stößt zurück und klärt nichts auf. Vom Wahren sagt sich der Zuhörer oder Leser: Ja, durch das, was mir da mitgeteilt wird, kann ich die Tatsachen der Natur und des Lebens begreifen; wenn das aber nicht wahr wäre, was da gesagt wird, bleiben mir diese Tatsachen unverständlich. Dieses Verhalten zu einer Lehre kennt auch die anerkannteste Wissenschaft; man nennt da solche Lehren brauchbare Arbeitshypothesen« (386f.).

Die Wahrheit theosophischer Sätze zeigt sich, indem sie angesichts der Tatsachen der Natur und des Lebens sich als plausibel und aufschlussreich erweist, die Falschheit aber darin, dass das nicht so ist. Dieser Wahrheitsbegriff Steiners ist stark empfindungsorientiert (»stößt zurück«). Vor allem ist er nicht primär wissenschaftlich, sondern lebenspraktisch gedacht. Steiner formuliert hier erneut jene pragmatische Einstellung gegenüber den Wissenschaften, die er wenige Jahre zuvor in den Diskussionen im Giordano Bruno-Bund, jenem naturwissenschaftlich-monistischen Debattierklub der Jahrhundertwende, vertreten hatte. Die »Frage nach der Gültigkeit der Weltanschauung«, resümiert er dort, sei »vor dem Forum des Lebens, nicht vor dem Forum der Erkenntnis zu entscheiden« (GA 51, 310). So wundert es nicht, dass Steiner das Wort von den Arbeitshypothesen in unserem Kontext auch sogleich ausweitet in das von den »brauchbaren Lebenshypothesen« (GA 34, 387).

Ein erfahrungsbezogener Begriff des Geistigen

In seinen Erläuterungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften definiert Steiner 1887 in Goethes Sinn: »Eine Hypothese ist eine Annahme, die wir machen und von deren Wahrheit wir uns nicht direkt, sondern nur durch ihre Wirkungen überzeugen können« (Kürschner II, S. XLIII). Das Kriterium, das zur Überzeugung führt, ist die eigene Wahrnehmung einer Wirkung bzw. die Wirkung einer Wahrnehmung. Steiner erläutert: »Die Hypothese kann zwar nicht Wahrgenommenes, sie muss aber Wahrnehmbares voraussetzen … Nur Hypothesen, die aufhören können, es zu sein, haben eine Berechtigung.« (ebd.; Hervorhebungen im Original) – In diesem Sinn findet sich der Begriff zehn Jahre später in Steiners Schrift »Goethes Weltanschauung« von 1897 (GA 6, 75) sowie noch im Oktober 1920 in einem Vortrag vor Medizinern (GA 314, 14 f.).89 Der Begriff wird also in den verschiedenen Phasen von Steiners Werk einheitlich verwendet. Hypothesen sind so verstanden provisorische Annahmen, die ihrer Intention nach sowohl etwas verständlich machen sollen als auch in dieser Funktion auf zu machende eigene Erfahrung verweisen und dafür einen Orientierungsrahmen vorgeben.

Auch im späteren Vortragswerk wird dieses Konzept der Hypothese verschiedentlich aufgegriffen und genau bedeutungsgleich im Feld der Esoterik verwendet. Damit wird er von der sinnlichen auf die übersinnliche Erfahrung übertragen und findet sich in Erfahrungsfeldern wieder, welche aber in dieser Hinsicht strukturell gleich sind.90 Ich nenne zwei Beispiele. Am 14. Dezember 1911 hat die Hypothese in einem öffentlichen Vortrag in Berlin ähnlich wie in dem Text aus »Luzifer-Gnosis« Vermittlungsfunktion: »Die Zuhörer aber, welche sich auf einen solchen Boden (der geisteswissenschaftlichen Methode, U.K.) nicht stellen oder nicht stellen können, bitte ich, das, was über die wahre Geschichte gesagt wird, als eine Hypothese hinzunehmen, die eben der Prüfung unterliegt« (GA 61, 196, Wiederaufnahme des Motivs 218 f.). Am 13. Dezember 1911, dem Vortag, hieß es bereits in ähnlich vermittelnder Funktion, jetzt aber für esoterische Schüler gesprochen: »Wir nehmen das wenigstens theoretisch an, und es bleibt so für uns mehr oder weniger Hypothese. Wenn wir aber mit einer esoterischen Schulung anfangen, dann soll aus diesem Annehmen einer bloßen Hypothese immer mehr Wahrheit werden« (GA 266/II, 272).

Kritik an der Modellhaftigkeit

Umgekehrt kritisiert Steiner ein Verständnis von »Hypothesen«, durch welches anstelle der Wahrnehmbarkeit Modelle substruiert und damit Erkenntnisgrenzen festgeschrieben werden und jenseits dieser Grenzen Sinnliches postuliert wird. Im pejorativen Sinn spricht Steiner von Hypothesen dann, wenn sie nicht wahrnehmungsbezogen, sondern bloß theoretisch91 oder modellhaft92 verwendet werden. Weniger ist es der provisorische und unsichere Charakter von Hypothesen, den er kritisiert, als die Erfahrungsferne naturwissenschaftlicher Modelle.93 Steiner weiß in diesem Sinn naturwissenschaftliche Hypothesen als solche einzuordnen und zu würdigen. Allerdings: Sowohl im Kontext der Goethe’schen Naturwissenschaft als auch in dem der Steiner’schen Esoterik gilt im Prinzip, dass die Wahrnehmungsfähigkeit auf »innere Entwicklung« (GA 34, 391) setzt. »Nicht um ›Beweise‹«, so heißt es wiederum in einem frühen theosophischen Text Steiners, »sondern um ›Weckung von Kräften‹ handelt es sich in der Theosophie« (GA 34, 403). Damit führt Steiner einen Gedanken, den er bei Goethe kennengelernt hat, in die Theosophie ein: »Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf« (zitiert nach Kürschner II, S. 32). In diesem Sinne mag man eine Hypothese die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand nennen und den so verstandenen Gegenstand – die umgekehrte Hypothese.94

Zwischen Landbrückenhypothese und theosophischem Narrativ: »Lemurien«

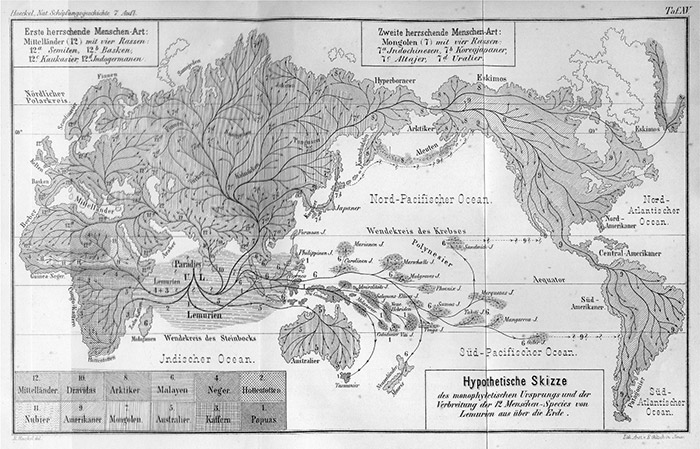

Doch gehen wir nochmals einen Schritt zurück. Das Beispiel einer konventionellen Hypothese aus Steiners Zeit sei die wissenschaftshistorisch längst überholte, zu Steiners Zeiten aber noch weitgehend anerkannte Landbrückenhypothese des Biologen Philip Lutley Sclater (1829–1913), mit der dieser in einem Aufsatz aus 1864 das eigentümliche Vorkommen der »Lemuren« genannten Säugetiere auf Madagaskar zu erklären versucht hatte.95 Die Verwandtschaft der Pflanzen- und Tierpopulationen Ostafrikas, Madagaskars und Südindiens sei nur dann nachvollziehbar, wenn man eine ehemals bestehende Landverbindung annehme, die heute versunken sei. Der Evolutionsbiologe Ernst Haeckel (1834–1919) griff die Idee auf und setzte an diese hypothetische – also im Sinne einer Vermutung spekulativ angenommene – geografische Stelle einer Landbrücke zwischen Ostafrika, Indien und dem Malayischen Archipel den mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte, das »Paradies« (siehe weiter unten Abbildung I). Über die mit Haeckel zeitgleiche theosophische Literatur96 findet die Idee eines versunkenen Kontinentes »Lemuria« (anglophone Schreibweise) oder »Lemurien« (eingedeutschte Schreibweise) Eingang in das Werk Steiners und wird zu einer vorgeschichtlichen Entwicklungsphase der Erde und der Menschheit. In einer seiner ersten theosophischen Texte beschreibt Steiner diese Entwicklungsphase in narrativer, stimmungsvoller Weise (GA 11, 55 f.), bezieht sich pauschal auf die esoterische Literatur, übernimmt den theosophischen Begriff der (lemurischen) »Rasse«97 und nennt auch den geografischen Ort, an dem »dieser Kontinent« gelegen habe.

Interessant dabei ist, dass sich Steiner auf diesen – wie man heute weiß – fiktiven geografischen Ort in seinen späteren mündlichen Darstellungen im Vortragswerk wie auf ein konstantes Narrativ bezieht, das er nicht selber befragt, sondern lediglich referiert und voraussetzt.98 Steiner, so scheint es, hat das Thema nicht eigens erforscht, bleibt beim unscharfen Referat. Meist ist dann von einem »Kontinent«99 die Rede, einmal auch von einer »Insel Lemuria« (GA 88, 56) oder von »Inselgebieten« (GA 103, 106), dann wieder finden wir die Darstellungstendenz, wonach »Lemurien« eine erdgeschichtliche Zeitphase ohne Lokalisierung sei.100 Die entsprechenden Ungenauigkeiten und Abweichungen werden auf Variablen der mündlichen Sprechweise oder auf die Nachschriftvarianten und die nicht besonders zuverlässige Verarbeitung der Texte zurückgehen. Aber auch auf eine unpräzise Vorstellung von Steiner selbst.

Revisionen, Unklarheiten, offene Forschungsprozesse

In den wenigen öffentlichen, nicht speziell vor theosophischem Publikum gehaltenen Vorträgen, in denen er das Thema aufgreift, grenzt Steiner die theosophische Variante der Erdgeschichte ausdrücklich von derjenigen Haeckels ab, sieht bei Haeckel aber auch eine sachliche Bestätigung für die theosophischen Aussagen. In den öffentlichen Vorträgen ist der Tonfall weniger stimmungsvollmystisch, sondern nüchtern-diskursiv: »Wir werden … zu der Behauptung geführt, dass wir naturwissenschaftlich die frühesten Entwicklungsstadien des Menschen wahrscheinlich nicht mehr nachweisen können, vermutlich weil die Gebiete der Erde, auf denen sich der Mensch von heute damals entwickelt hat, von den Fluten des Ozeans bedeckt sind. Nur auf ein Gebiet weist uns die Naturwissenschaft immer wieder hin. Das ist das Gebiet im Süden von Asien, im Osten von Afrika und hinunter nach Australien. Ernst Haeckel vermutet, dass dort ein uralter, untergegangener Kontinent zu suchen ist und dass sich die Zwischenstufen zwischen Tier und Mensch dort einmal entwickelt haben. Er nennt diesen Kontinent Lemurien« (GA 54, 134) [1905]. »Die Naturwissenschaft gibt diesen Kontinent, der etwa an der Stelle des heutigen Indischen Ozeans lag, zu, obwohl sie als Bevölkerung auf demselben nicht Menschen annimmt, sondern niedere Säugetiere« (GA53, 300) [1905].

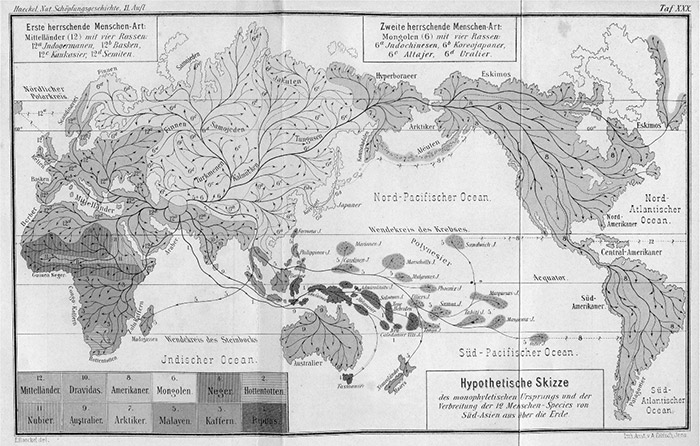

Noch 1910, als Haeckel seine Theorie bereits wieder zurücknimmt (vgl. Abbildung II), ist beiläufig bei Steiner immer noch vom »alten Lemurien« die Rede, »wie es die heutige Naturwissenschaft ja auch nennt« (GA 119, 146). Und noch 1924 setzt Steiner vor Arbeitern am Goetheanumbau die Landbrückenhypothese voraus (GA 354, 62 f., 65 ff.), allerdings geht es Steiner hier darum, im Prinzip deutlich zu machen, dass sich die Erdoberfläche in großen Zeitabschnitten bewegt und nicht statisch ist. Steiner greift zur Erläuterung auf das zurück, was ihm naturwissenschaftlich zur Verfügung steht: die Vorstellung, dass sich die Erde an unterschiedlichen Stellen hebt und senkt, dass Kontinente überflutet werden, weil sie sich senken und andere sich aus dem Meer heben.

Gleichwohl inszeniert er schon 1923 ansatzweise und in einer durchaus waghalsigen Variante101 die von Alfred Wegener (1880–1930) erstmals im Herbst 1911 erwogene, ab 1912 publizierte, aber erst sehr viel später anerkannte Idee der Kontinentalverschiebung, eine neue Hypothese, welche die Landbrückentheorie ablöst (GA 349, 204 f.; GA 347, 145; vgl. GA 300c, 42 f.). 1919 interessiert er sich bereits wertschätzend für Wegener. Steiner erweist sich als progressiv und sensibel für einen sich ankündigenden, eingreifenden Fortschritt in den Naturwissenschaften – und zwar früher als viele Fachleute der Zunft, 102 belässt aber in seinen Erzählungen die Details einer ungezügelten Phantasie, die man sich gewissenhafter wünschen würde. Hier waltet die pragmatische Haltung des Redners vor, der irgendwie in der Richtung richtig, aber sehr unpräzise erzählt.

Abbildung I: Tafel XV aus der 7. Auflage von Haeckels »Natürliche Schöpfungsgeschichte« von 1879 [1. Aufl. 1868]; in den folgenden Auflagen wird das Paradies ins eurasische Festland versetzt und die Landbrückentheorie aufgegeben. Siehe Abbildung II.

Abbildung II: Tafel XXX in der 11. »verbesserten« Auflage von Haeckels »Natürlicher Schöpfungsgeschichte« von 1911: die Landbrückenhypothese wird im Bild fallengelassen, wenn sie auch im Text (bis zur letzten Ausgabe) im Prinzip aufrechterhalten wird. Dort heißt es jetzt: »Wenn wir dieses Lemurien als Urheimat annehmen wollten, so ließe sich daraus am leichtesten die geografische Verbreitung der verschiedenen Menschenarten durch Wanderung erklären. Indessen sind in letzter Zeit gegen diese, auch von mir früher vertretene Hypothese erhebliche Bedenken, besonders von geologischer Seite geltend gemacht worden« (S. 757).

Steiner weiß indessen – sich des unterschiedlichen Publikums wohl bewusst – zwischen einer naturwissenschaftlichen Hypothese und einer geisteswissenschaftlichen Schilderung klar zu unterscheiden. Dennoch werden aber besonders in seinen mündlichen Darstellungen die Ebenen allenthalben vermischt, wenn er sich auf theosophische Narrative bezieht, die wenig skrupulös als »Wahrheiten« geschildert werden. In der Tendenz will Steiner seelische, spirituelle Vorgänge schildern. Er legt Wert darauf, dass es sich zugleich um reale, keineswegs bloß symbolisch gedachte Vorgänge handle, »dass ich Lemurien für eine richtige Ortsbestimmung und kein Symbol halte« (GA 21, 4l ff.). Wie aber, wenn seine Geisteswissenschaft nachhaltig etwas behauptet, das den naturwissenschaftlichen Tatsachen nur als vorübergehende Hypothese bzw. nach heutigem Wissensstand nicht entspricht – wie der »Kontinent Lemuria«? Hier ist die aktuelle naturwissenschaftliche Aussage überzeugend, die theosophische oder »geisteswissenschaftliche« ist es nicht.103

Lockerung des Denkens

Die Hypothesenhaftigkeit naturwissenschaftlicher Theorien steht, auch für Steiner, außer Frage. Aufgrund sinnlicher Daten werden Theorien formuliert, errechnet und modelliert. Sie können sich im Prinzip ständig ändern, können modifiziert und verbessert werden. Daraus ergibt sich für Wissenschaftler und Forscher eine Haltung, die in Bezug auf ihre Ergebnisse umsichtig und diskursiv ist und mit Mehrdeutigkeiten leben kann: Es muss nicht zwangsläufig nur eine Wahrheit geben. Der Physiker Max Born (1882–1970) resümiert in diesem Sinn den positiven Aspekt der entsprechenden Unsicherheit: »Ich glaube, dass Ideen wie absolute Richtigkeit, absolute, endgültige Wahrheit usw. Hirngespinste sind, die in keiner Wissenschaft zugelassen werden sollten … Diese Lockerung des Denkens scheint mir als der größte Segen, den die heutige Wissenschaft uns gebracht hat. Ist doch der Glaube an eine einzige Wahrheit und deren Besitzer zu sein, die tiefste Wurzel allen Übels auf der Welt.«104 So ist der Hypothese auch im Umgang mit Steiners Werk (nicht nur in Steiners Werk) ein Verdienst zuzuweisen. Sie vermittelt nämlich eine Haltung der erfahrungsbezogenen Offenheit, die hinlänglich auf sich selbst vertrauend auch die nötige Lockerheit aufbringt, nicht verbissen am Wort Steiners festhalten zu müssen, sondern erfahrungsoffen und damit selbstständig seine Thesen zu überprüfen, zu verwerfen, zu vertiefen, wertzuschätzen. Eine in diesem Sinn lockere Haltung ist alles andere als beliebig oder gleichgültig, vielmehr ist sie die Voraussetzung für eine strenge und als solche immer offene Auseinandersetzung.105

Zwischen Fantasy und Naturwissenschaft

Wie verhält es sich mit der Hypothesenhaftigkeit geisteswissenschaftlicher Aussagen? Ihr Erfahrungsfeld findet sie nicht in der Natur, sondern im Feld des Spirituellen. Es geht primär um Denkprozesse und »innere« Vollzüge. Das Bilden von Hypothesen selber ist so ein Vollzug. Es ist Denken. Mit dem Bilden von Hypothesen befinden wir uns bereits im Feld geisteswissenschaftlicher Erfahrungen. Und Hypothesen haben den Charakter von Begriffsbeziehungen und Ideen, sind in sich figurativ und prozessual und wollen innerlich tätig erprobt werden. Von daher ist eine nüchterne Gleichgültigkeit nicht selbstverständlich, wird doch immer schon ein Anteil Wille zum Aufbau einer hypothesenhaften Vorstellung benötigt. Umso nötiger also das lockere, sachliche, erlebende Gegenüberstellen.

Als ein Beispiel greife ich zunächst auf Steiners erste Schilderung von »Lemurien« zurück. Wenn ich mir die ab 1904 geschriebenen Texte durchsehe, dann fällt mir zunächst ihr erzählerischinnerlicher Stil auf, der sich teilweise auf das Niveau der Evolutionsbiologie begibt (GA 11, 49 f.), größtenteils seelische Vollzüge wie die keimhafte Entstehung von Phantasie, Gedächtnis, erster Moralbegriffe und Sprache zu schildern versucht und zeitgebundene Gender-Themen aufgreift bei einer klaren Dominanz der Rolle der Frau gegenüber dem Mann (mit schlichten Stereotypen, in denen sich die theosophische Szene der Jahrhundertwende abbildet). Die starke Willenskraft und -schulung, die den »lemurischen« Menschen zugeschrieben wird, erinnert in der Schilderung an eine gesteigerte Darstellung der spartanischen Kultur (ebd. 46 f.) und stößt mich in ihrer triefenden Sentimentalität und Drastik ab. Auch die narrative Schilderung von Priesterinnengesang (ebd. 55 f.) wirkt wie eine Erzählung aus keltischem Kontext und erinnert an Werke der Fantasy-Autorin Marion Zimmer Bradley (1930–1999). Der »Untergang Avalons« in dem Bestseller von Zimmer Bradley106 hat durchaus Ähnlichkeiten mit den theosophischen Narrativen von »Lemurien« und »Atlantis«. Immerhin verzichtet Zimmer Bradley konsequent auf naturwissenschaftliche Bezüge, hat aber für die Ausarbeitung ihrer fiktiven Erzählung intensive Studien der keltischen Kulturgeschichte und des Artus-Motivs betrieben.107

Indem ich diese Schilderungen so wiedergebe, erwähne ich also bereits die Grenzen der Plausibilität, die sie bei mir erzeugen. Unter dem Gesichtspunkt der Textsorten ist erneut darauf zurückzukommen. Aber ich habe immerhin, wie beim Lesen einer Partitur, einen inneren Prozess durchgemacht – insbesondere, wenn ich mich auf die Kerngedanken besinne. Er hinterlässt einen geschmeidigen, beweglichen Charakter. Hypothetisch – d.h. jetzt: ohne dem einen Wirklichkeitscharakter zuzuschreiben – habe ich versucht, mir ein Stück der Menschheitsgeschichte innerlich vorzustellen, wie Steiner es meint. Ich bin in einen Dialog eingetreten. Ich verstehe etwas von dem, was Steiner sagen möchte. Gleichwohl ist es eine Erzählung, die ich wieder ablege und die mir insbesondere auch dann wenig plausibel erscheint, wenn ich sie mit der naturwissenschaftlichen Narration der Menschheits- und Erdgeschichte in Übereinstimmung zu bringen versuche. Denn eine Übereinstimmung ergibt sich nicht.108 Es sind zwei heterogene Geschichten, über deren unterschiedliche Qualität und Genese ich mir im Klaren sein muss. Steiners Erzählung ist in diesem Kontext so etwas wie eine Serie von Behauptungen, die für eine andere Sichtweise sensibilisiert. Mehr nicht. Aber immerhin. Der Rest bleibt historische Kontextualisierung.

Ästhetik geisteswissenschaftlicher Hypothesen

Eine geistesforscherische Behauptung oder eine Serie von Behauptungen, so halten wir fürs erste aus den gemachten Beobachtungen fest, wird in sich einen ästhetischen, sensibel erfahrbaren Charakter haben.109 Geisteswissenschaftliche Hypothesen sind in der Tat – auch wenn sie rein sprachlich formuliert werden – prozessual-figurativ und verweisen in ihrem sinnlichen Erfahrungsgehalt in sich über sich hinaus. Der spirituelle Erfahrungsgehalt ergibt sich aus der Konstellation des sinnlichen. Er ist in der Art der Formulierung einer geisteswissenschaftlichen Hypothese schon enthalten.110

Ich erlaube mir, das an zwei Fotografien aus dem Werk Deduschka des Fotografen Achim Hatzius zu zeigen. Es handelt sich um zwei Bilder einer Reihe von künstlerisch-dokumentarischen Fotografien, in der die in der Stalin-Ära entstandene Moskauer Lomonossov-Universität dem Dornacher Goetheanumbau gegenübergestellt wird. Ich wähle die beiden Bilder dornach _19_41 und moskau_28 aus, die Einblicke in Wissensräume gewähren, die sinnlich nicht direkt zugängliches Wissen versinnlichen und damit zwei verschiedene Arten von »Wissensmodellen« zeigen (siehe Abbildungen III/IV). Am Beispiel der Universität sieht man in und vor einem Schaukasten Atommodelle, also farbige Kugeln in Konstellationen, die kleinste, als solche unsichtbare Entitäten sichtbar und vorstellbar machen. Im Goetheanum dagegen sehen wir Wandreliefs, die nun hypothetisch keine »Atome« darstellen, sondern die im Prinzip ebenso wenig sichtbare Darstellung von esoterisch verstandenen »Planeten«, genauer gesagt: Bilder ihrer Wirksamkeit. Auch das sind Hypothesen, ja, sogar Modelle, aber in anderer sinnlicher und ästhetischer Qualität. Während der Blick auf das Atommodell lediglich sprunghafte und stereotype Blickbewegungen anregt, bringt das Relief – als figurative Hypothese verstanden – den anschauenden Blick in eine Art fließende, gesetzmäßige, keinesfalls leicht zu beherrschende Bewegung. Es verändert seinen Charakter von Relief zu Relief. – Das Beispiel wäre zu vertiefen.111