- -

- 100%

- +

Über den Autor

IMMANUEL KANT

wurde 1724 in Königsberg geboren und starb 1804 ebenda. Er kam aus einem einfachen pietistischen Elternhaus. Sein Studium der Naturwissenschaften, Mathematik und Philosophie finanzierte er sich unter anderem mit Billardspielen. Er war als Hauslehrer und Bibliothekar tätig, bevor er 1770 im Alter von 46 Jahren in Königsberg eine Professur für Metaphysik und Logik erhielt.

Kants Hauptwerke die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft gelten heute als Höhepunkte der abendländischen Philosophie. Die in ihnen aufgeworfenen Fragen beeinflussen die moderne Philosophie des Geistes, die praktische Philosophie und Ethik und die Wissenschaftstheorie bis heute.

Zum Buch

Wenn es stimmt, dass die Geschichte der abendländischen Philosophie einen einzigen großen Fußnotenapparat zu Platon bildet, ist Immanuel Kant der wohl bedeutendste und kritischste Eintrag gelungen. Er stellte fest, dass der Ausweg aus der Platonischen Höhle, der Weg zur Wahrheit, zwar als Leitidee taugt, approximiert werden kann, vielleicht sogar eine schöne, aber in ihrer absoluten Lesart, unerreichbare Phantasie darstellt. Seine Einsicht war, dass wir die Dinge nur so wahrnehmen können wie sie uns durch die Bedingungen unseres Erkenntnisvermögens vorgegeben werden und wir für immer in der Höhle unseres Verstandesvermögens feststecken. Damit erledigt sich auch jegliche ernsthafte Diskussion über Gott oder die Welt hinter den Erscheinungen. Für Kant war Metaphysik ein Teil des Menschseins, doch zog er eine plausible Grenze zwischen dem Bereich des Erkennbaren und dem der Spekulation.

Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft erscheint spät, im 56. Lebensjahr des Autors. In Anbetracht des monumentalen Inhalts ist dies nicht verwunderlich: Kants Hauptwerk stellt nichts weniger als den Versuch dar, den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis nachzugehen. Kant stellt sich die Frage wie der Apparat, der unsere Urteile über die Welt hervorbringt, beschaffen ist, welche Mittel ihm zur Verfügung stehen und welchen Limitationen er unterliegt. Heute gilt die erste Kritik als eines der rigidesten, einflussreichsten, aber auch komplexesten Werke der abendländischen Philosophie.

Vollständige Ausgabe nach

der 2. Auflage 1787

„Denn Kants Lehre bringt in jedem Kopf, der sie gefasst hat, eine fundamentale Veränderung hervor, die so groß ist, dass sie für die geistige Widergeburt gelten kann.“

Arthur Schopenhauer

Immanuel Kant

Kritik der reinen Vernunft

Immanuel Kant

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.

Es ist nicht gestattet, Abbildungen und Texte dieses Buches zu scannen, in PCs oder auf CDs zu speichern oder mit Computern zu verändern oder einzeln oder zusammen mit anderen Bildvorlagen zu manipulieren, es sei denn mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.

Alle Rechte vorbehalten

Copyright © by marixverlag GmbH, Wiesbaden 2013

Der Text basiert auf der Ausgabe marixverlag, Wiesbaden 2013

Der Text wurde behutsam revidiert

nach der Ausgabe Berlin, 1911

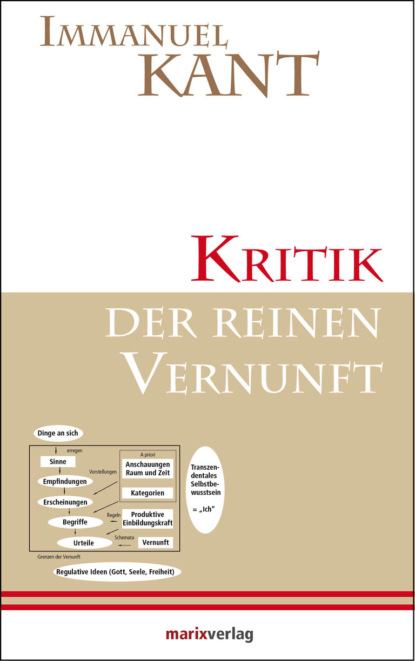

Covergestaltung: Nicole Ehlers, marixverlag GmbH

Bildnachweis: Immanuel Kants Erkenntnistheorie,

schematische Darstellung

eBook-Bearbeitung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main

ISBN: 978-3-8438-0384-7

www.marixverlag.de

I N H A L T

K R I T I KD E RR E I N E NV E R N U N F T

Vorrede

Vorrede zur zweiten Auflage

Einleitung

I. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis II. Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori, und selbst der gemeine Verstand ist niemals ohne solche III. Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, die Prinzipien und den Umfang aller Erkenntnisse a priori bestimme IV. Von dem Unterschiede analytischer und synthetischer Urteile V. In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische Urteile a priori als Prinzipien enthalten VI. Allgemeine Aufgabe der reinen Vernunft VII. Idee und Einteilung einer besonderen Wissenschaft unter dem Namen einer Kritik der reinen VernunftI. T R A N S Z E N D E N T A L EE L E M E N T A R L E H R E

Erster Teil Die transszendentale Ästhetik

§ 1

1.Abschn. Von dem Raume. § 2, 3

2.Abschn. Von der Zeit. § 4–7

Allgemeine Anmerkungen zur transzendentalen Ästhetik. § 8

Zweiter Teil Die transzendentale Logik

Einleitung. Idee einer transzendentalen Logik

I. Von der Logik überhaupt

II. Von der transzendentalen Logik

III.Von der Einteilung der allgemeinen Logik in Analytik und Dialektik

IV. Von der Einteilung der transzendentalen Logik in die transzendentale Analytik und Dialektik

Erste Abteilung. Die transzendentale Analytik

Erstes Buch. Die Analytik der Begriffe

1.Hauptst. Von dem Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe

1.Abschn. Von dem logischen Verstandesgebrauche überhaupt

2.Abschn. Von der logischen Funktion des Verstandes in Urteilen. § 9

3.Abschn. Von den reinen Verstandesbegriffen oder Kategorien. § 10–12

2.Hauptst. Von der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe

1.Abschn. Von den Prinzipien einer transzendentalen Deduktion überhaupt. § 13

Übergang zur transzendentalen Deduktion der Kategorien. § 14

2.Abschn. Transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe. § 15–27

Zweites Buch. Die Analytik der Grundsätze

Einleitung. Von der transzendentalen Urteilskraft überhaupt

1.Hauptst. Von dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe

2.Hauptst. System aller Grundsätze des reinen Verstandes

1.Abschn. Von dem obersten Grundsatze aller analytischen Urteile

2.Abschn. Von dem obersten Grundsatze aller synthetischen Urteile

3.Abschn. Systematische Vorstellung aller synthetischen Grundsätze des reinen Verstandes

1)Axiome der Anschauung

2)Antizipationen der Wahrnehmung

3)Analogien der Erfahrung

Erste Analogie. Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz

Zweite Analogie. Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetze der Kausalität

Dritte Analogie. Grundsatz des Zugleichseins nach dem Gesetze der Wechselwirkung oder Gemeinschaft

4)Die Postulate des empirischen Denkens überhaupt

Widerlegung des Idealismus

Allgemeine Anmerkung zum System der Grundsätze

3.Hauptst. Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt in Phaenomena und Noumena

Anhang. Von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe

Anmerkung zur Amphibolie der Reflexionsbegriffe

Zweite Abteilung. Die transzendentale Dialektik

Einleitung

I. Vom transzendentalen Schein II. Von der reinen Vernunft als dem Sitze des transzendentalen ScheinsA. Von der Vernunft überhaupt

B. Vom logischen Gebrauche der Vernunft

C. Von dem reinen Gebrauche der Vernunft

Erstes Buch. Von den Begriffen der reinen Vernunft

1. Abschn. Von den Ideen überhaupt

2. Abschn. Von den transzendentalen Ideen

3. Abschn. System der transzendentalen Ideen

Zweites Buch. Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft

1.Hauptst. Von den Paralogismen der reinen Vernunft

Widerlegung des Mendelssohnschen Beweises der Beharrlichkeit der Seele

Beschluss der Auflösung des psychologischen Paralogismus

Allgemeine Anmerkung, den Übergang von der rationalen Psychologie zur Kosmologie betreffend

2.Hauptst. Die Antinomie der reinen Vernunft

1.Abschn. System der kosmologischen Ideen

2.Abschn. Antithetik der reinen Vernunft

Erste Antinomie

Zweite Antinomie

Dritte Antinomie

Vierte Antinomie

3.Abschn. Von dem Interesse der Vernunft bei diesem ihrem Widerstreite

4.Abschn. Von den transzendentalen Aufgaben der reinen Vernunft, in so fern sie schlechterdings müssen aufgelöst werden können

5.Abschn. Skeptische Vorstellung der kosmologischen Fragen durch alle vier transzendentalen Ideen

6.Abschn. Der transzendentale Idealismus, als der Schlüssel zu Auflösung der kosmologischen Dialektik

7.Abschn. Kritische Entscheidung des kosmologischen Streits der Vernunft mit sich selbst

8.Abschn. Regulatives Prinzip der reinen Vernunft in Ansehung der kosmologischen Ideen

9.Abschn. Von dem empirischen Gebrauche des regulativen Prinzips der Vernunft in Ansehung aller kosmologischen Ideen

I. Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Zusammensetzung der Erscheinungen zu einem Weltganzen II. Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Teilung eines gegebenen Ganzen in der Anschauung Schlussanmerkung und Vorerinnerung III. Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen Möglichkeit der Kausalität durch Freiheit Erläuterung der kosmologischen Idee einer Freiheit IV. Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Abhängigkeit der Erscheinungen, ihrem Dasein nach überhauptSchlussanmerkung zur ganzen Antinomie der reinen Vernunft

3.Hauptst. Das Ideal der reinen Vernunft

1.Abschn. Von dem Ideal überhaupt

2.Abschn. Von dem transzendentalen Ideal (Prototypon transcendentale)

3.Abschn. Von den Beweisgründen der spekulativen Vernunft, auf das Dasein eines höchsten Wesens zu schließen

4.Abschn. Von der Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes

5.Abschn. Von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises vom Dasein Gottes

Entdeckung und Erklärung des dialektischen Scheins in allen transzendentalen Beweisen vom Dasein eines notwendigen Wesens

6.Abschn. Von der Unmöglichkeit des physikotheologischen Beweises

7.Abschn. Kritik aller Theologie aus spekulativen Prinzipien der Vernunft

Anhang zur transzendentalen Dialektik

Von dem regulativen Gebrauch der Ideen der reinen Vernunft

Von der Endabsicht der natürlichen Dialektik der menschlichen Vernunft

II. TRANSZENDENTALE METHODENLEHRE

Einleitung

1.Hauptst. Die Disziplin der reinen Vernunft

1.Abschn. Die Disziplin der reinen Vernunft im dogmatischen Gebrauche

2.Abschn. Die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung ihres polemischen Gebrauchs

Von der Unmöglichkeit einer skeptischen Befriedigung der mit sich selbst veruneinigten reinen Vernunft

3.Abschn. Die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung der Hypothesen

4.Abschn. Die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung ihrer Beweise

2.Hauptst. Der Kanon der reinen Vernunft

1.Abschn. Von dem letzten Zwecke des reinen Gebrauchs unserer Vernunft

2.Abschn. Von dem Ideal des höchsten Guts

3.Abschn. Vom Meinen, Wissen und Glauben

3.Hauptst. Die Architektonik der reinen Vernunft

4.Hauptst. Die Geschichte der reinen Vernunft

Anmerkungen

K R I T I KD E R

R E I N E NV E R N U N F T

Sr. Exzellenz

dem

Königl. Staatsminister

F R E I H E R R NV O NZ E D L I T Z

Gnädiger Herr!

Den Wachstum der Wissenschaften an seinem Teile befördern, heißt an Ew.E x z e l l e n zeigenem Interesse arbeiten; denn dieses ist mit jenen nicht bloß durch den erhabenen Posten eines Beschützers, sondern durch das viel vertrautere eines Liebhabers und erleuchteten Kenners, innigst verbunden. Deswegen bediene ich mich auch des einigen Mittels, das gewissermaßen in meinem Vermögen ist, meine Dankbarkeit für das gnädige Zutrauen zu bezeigen, womit Ew. Exzellenz mich beehren, als könne ich zu dieser Absicht etwas beitragen.

Demselben gnädigen Augenmerke, dessen Ew.E x z e l l e n zdie erste Auflage dieses Werks gewürdigt haben, widme ich nun auch diese zweite und hiermit zugleich alle übrige Angelegenheit meiner literarischen Bestimmung und bin mit der tiefsten Verehrung

Ew. Exzellenz

untertänig gehorsamster

Diener

Königsbergden 23sten April 1787 Immanuel KantV O R R E D E

Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse: dass sie durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann; denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft.

In diese Verlegenheit gerät sie ohne ihre Schuld. Sie fängt von Grundsätzen an, deren Gebrauch im Laufe der Erfahrung unvermeidlich und zugleich durch diese hinreichend bewährt ist. Mit diesen steigt sie (wie es auch ihre Natur mit sich bringt) immer höher, zu entfernteren Bedingungen. Da sie aber gewahr wird, dass auf diese Art ihr Geschäft jederzeit unvollendet bleiben müsse, weil die Fragen niemals aufhören, so sieht sie sich genötigt, zu Grundsätzen ihre Zuflucht zu nehmen, die allen möglichen Erfahrungsgebrauch überschreiten und gleichwohl so unverdächtig scheinen, dass auch die gemeine Menschenvernunft damit im Einverständnisse steht. Dadurch aber stürzt sie sich in Dunkelheit und Widersprüche, aus welchen sie zwar abnehmen kann, dass irgendwo verborgene Irrtümer zum Grunde liegen müssen, die sie aber nicht entdecken kann, weil die Grundsätze, deren sie sich bedient, da sie über die Grenze aller Erfahrung hinausgehen, keinen Probierstein der Erfahrung mehr anerkennen. Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heißt nunM e t a p h y s i k.

Es war eine Zeit, in welcher sie dieK ö n i g i naller Wissenschaften genannt wurde, und wenn man den Willen für die Tat nimmt, so verdiente sie, wegen der vorzüglichen Wichtigkeit ihres Gegenstandes, allerdings diesen Ehrennamen. Jetzt bringt es der Modeton des Zeitalters so mit sich, ihr alle Verachtung zu beweisen und die Matrone klagt, verstoßen und verlassen, wie Hecuba: modo maxima rerum, tot generis, natisque potens – nunc trahor exul, inops – Ovid. Metam.

Anfänglich war ihre Herrschaft unter der Verwaltung derD o g m a t i k e r,d e s p o t i s c h.Allein, weil die Gesetzgebung noch die Spur der alten Barbarei an sich hatte, so artete sie durch innere Kriege nach und nach in völligeA n a r c h i eaus, und die Skeptiker, eine Art Nomaden, die allen beständigen Anbau des Bodens verabscheuen, zertrennten von Zeit zu Zeit die bürgerliche Vereinigung. Da ihrer aber zum Glück nur wenige waren, so konnten sie nicht hindern, dass jene sie nicht immer aufs Neue, obgleich nach keinem unter sich einstimmigen Plane, wieder anzubauen vorsuchten. In neueren Zeiten schien es zwar einmal, als sollte allen diesen Streitigkeiten durch eine gewisseP h y s i o l o g i edes menschlichen Verstandes (von dem berühmtenL o c k e) ein Ende gemacht und die Rechtmäßigkeit jener Ansprüche völlig entschieden werden; es fand sich aber, dass, obgleich die Geburt jener vorgegebenen Königin aus dem Pöbel der gemeinen Erfahrung abgeleitet wurde und dadurch ihre Anmaßung mit Recht hätte verdächtig werden müssen, dennoch, weil dieseG e n e a l o g i eihr in der Tat fälschlich angedichtet war, sie ihre Ansprüche noch immer behauptete, wodurch alles wiederum in den veralteten wurmstichigenD o g m a t i s m u sund daraus in die Geringschätzung verfiel, daraus man die Wissenschaft hatte ziehen wollen. Jetzt, nachdem alle Wege (wie man sich überredet) vergeblich versucht sind, herrscht Überdruss und gänzlicherI n d i f f e r e n t i s m u s,die Mutter des Chaos und der Nacht, in Wissenschaften, aber doch zugleich der Ursprung, wenigstens das Vorspiel einer nahen Umschaffung und Aufklärung derselben, wenn sie durch Übel angebrachten Fleiß dunkel, verwirrt und unbrauchbar geworden.

Es ist nämlich umsonst,G l e i c h g ü l t i g k e i tin Ansehung solcher Nachforschungen erkünsteln zu wollen, deren Gegenstand der menschlichen Naturn i c h tg l e i c h g ü l t i gsein kann. Auch fallen jene vorgeblichenI n d i f f e r e n t i s t e n,so sehr sie sich auch durch die Veränderung der Schulsprache in einem populären Tone unkenntlich zu machen gedenken, wofern sie nur überall etwas denken, in metaphysische Behauptungen unvermeidlich zurück, gegen die sie doch so viel Verachtung vorgaben. Indessen ist diese Gleichgültigkeit, die sich mitten in dem Flor aller Wissenschaften ereignet und gerade diejenigen trifft, auf deren Kenntnisse, wenn dergleichen zu haben wären, man unter allen am wenigsten Verzicht tun würde, doch ein Phänomen, das Aufmerksamkeit und Nachsinnen verdient. Sie ist offenbar die Wirkung nicht des Leichtsinns, sondern der gereiftenU r t e i l s k r a f t1des Zeitalters, welches sich nicht länger durch Scheinwissen hinhalten lässt und eine Aufforderung an die Vernunft, das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis aufs Neue zu übernehmen und einen Gerichtshof einzusetzen, der sie bei ihren gerechten Ansprüchen sichere, dagegen aber alle grundlosen Anmaßungen nicht durch Machtsprüche, sondern nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen, abfertigen könne, und dieser ist kein anderer als dieK r i t i kd e rr e i n e nV e r n u n f tselbst.

Ich verstehe aber hierunter nicht eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des Vernunftvermögens überhaupt, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie,u n a b h ä n g i gv o na l l e rE r f a h r u n g, streben mag, mithin die Entscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestimmung sowohl der Quellen, als des Umfanges und der Grenzen derselben, alles aber aus Prinzipien.

Diesen Weg, den einzigen, der übrig gelassen war, bin ich nun eingeschlagen und schmeichle mir, auf demselben die Abstellung aller Irrungen angetroffen zu haben, die bisher die Vernunft im erfahrungsfreien Gebrauche mit sich selbst entzweit hatten. Ich bin ihren Fragen nicht dadurch etwa ausgewichen, dass ich mich mit dem Unvermögen der menschlichen Vernunft entschuldigte; sondern ich habe sie nach Prinzipien vollständig spezifiziert und, nachdem ich den Punkt des Missverstandes der Vernunft mit ihr selbst entdeckt hatte, sie zu ihrer völligen Befriedigung aufgelöst. Zwar ist die Beantwortung jener Fragen gar nicht so ausgefallen, als dogmatisch schwärmende Wissbegierde erwarten mochte; denn die könnte nicht anders als durch Zauberkräfte, darauf ich mich nicht verstehe, befriedigt werden. Allein, das war auch wohl nicht die Absicht der Naturbestimmung unserer Vernunft; und die Pflicht der Philosophie war: das Blendwerk, das aus Missdeutung entsprang, aufzuheben, sollte auch noch soviel gepriesener und beliebter Wahn dabei zunichte gehen. In dieser Beschäftigung habe ich Ausführlichkeit mein großes Augenmerk sein lassen, und ich erkühne mich zu sagen, dass nicht eine einzige metaphysische Aufgabe sein müsse, die hier nicht aufgelöst oder zu deren Auflösung nicht wenigstens der Schlüssel dargereicht worden. In der Tat ist auch reine Vernunft eine so vollkommene Einheit: dass, wenn das Prinzip derselben auch nur zu einer einzigen aller der Fragen, die ihr durch ihre eigene Natur aufgegeben sind, unzureichend wäre, man dieses immerhin nur wegwerfen könnte, weil es alsdann auch keiner der übrigen mit völliger Zuverlässigkeit gewachsen sein würde.

Ich glaube, indem ich dieses sage, in dem Gesichte des Lesers einen mit Verachtung vermischten Unwillen über, dem Anscheine nach, so ruhmredige und unbescheidene Ansprüche wahrzunehmen, und gleichwohl sind sie ohne Vergleichung gemäßigter als die eines jeden Verfassers des gemeinsten Programms, der darin etwa die einfache Natur derS e e l e,oder die Notwendigkeit eines ersten Weltanfanges zu beweisen vorgibt. Denn dieser macht sich anheischig, die menschliche Erkenntnis über alle Grenzen möglicher Erfahrung hinaus zu erweitern, wovon ich demütig gestehe: dass dieses mein Vermögen gänzlich übersteige, an dessen statt ich es lediglich mit der Vernunft selbst und ihrem reinen Denken zu tun habe, nach deren ausführlicher Kenntnis ich nicht weit um mich suchen darf, weil ich sie in mir selbst antreffe und wovon mir auch schon die gemeine Logik ein Beispiel gibt, dass sich alle ihre einfachen Handlungen völlig und systematisch aufzählen lassen; nur dass hier die Frage aufgeworfen wird, wie viel ich mit derselben, wenn mir aller Stoff und Beistand der Erfahrung genommen wird, etwa auszurichten hoffen dürfe.

So viel von derV o l l s t ä n d i g k e i tin Erreichung einesj e d e n,und derA u s f ü h r l i c h k e i tin Erreichung allerZ w e c k ezusammen, die nicht ein beliebiger Vorsatz, sondern die Natur der Erkenntnis selbst uns aufgibt, als der Materie unserer kritischen Untersuchung.

Noch sindG e w i s s h e i tundD e u t l i c h k e i tzwei Stücke, die die Form derselben betroffen, als wesentliche Forderungen anzusehen, die man an den Verfasser, der sich an eine so schlüpfrige Unternehmung wagt, mit Recht tun kann.