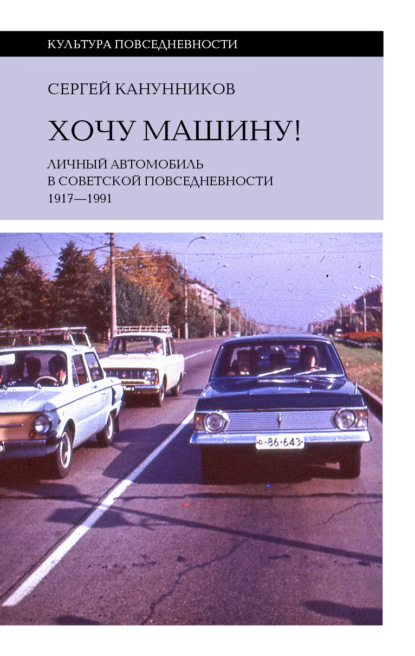

Хочу машину! Личный автомобиль в советской повседневности (1917–1991)

- -

- 100%

- +

© С. Канунников, 2025

© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025

© OOO «Новое литературное обозрение», 2025

* * *Поехали!

В середине 1980‑х годов, после периода застоя, в СССР наконец-то наметились перемены в экономической и политической жизни. Но повседневная жизнь советских граждан, в том числе автолюбителей, пока оставалась прежней.

Мне понадобилось заменить полуось старенького «Москвича-412» из‑за люфта в изношенном подшипнике. Способ проверки – элементарный: если полуось хоть немного можно сместить, просто подергав руками, ее пора менять. Я уже несколько лет как получил профессию слесаря-авторемонтника и освоил автомобильные премудрости достаточно основательно, поэтому не предвидел каких-либо сложностей. Мне предстояло лишь достать эту самую полуось. Казалось, для продвинутого автолюбителя это не проблема. Надо всего лишь в ночь с пятницы на субботу выехать на пустую в такие часы и в те годы Московскую кольцевую автодорогу и ехать по ней, пока в свете фар не откроется феерическая и совсем не социалистическая картина. На протяжении пары километров обе обочины, правые ряды двухполосной в каждом направлении МКАД и даже разделительный газон уставлены сотнями машин. Это знакомый московским автолюбителям так называемый «ночной рынок». Здесь можно было купить все: от болтов и гаек до шин и крупных агрегатов. Кто-то торговал новыми запчастями, кто-то – поношенными, но еще более или менее пригодными к употреблению.

Новая полуось – в багажнике. Осталось вернуться домой и установить ее куда положено. Особых условий для этого не требуется, поэтому я все делал прямо во дворе. Навыков, инструментов и энтузиазма у меня хватало. Через десять минут колесо и тормозной барабан сняты, старая полуось извлечена. Но новая на место почему-то не встает. Понимаю: она во что-то упирается, однако с молодецкой горячностью берусь за молоток. Он не помог вставить полуось, зато громкий звук, разносящийся по двору, разбудил всех соседей.

В общем, старая полуось возвращается на место, новая в багажник, а я в недоумении и раздражении иду домой. Нахожу зачитанную и немного испачканную грязными руками слесаря книжку о взаимозаменяемости агрегатов и узлов «Москвичей» разных моделей и лет выпуска – настольную книгу владельцев этой марки. Выясняется, что в 1974 году ее заднюю колею расширили на незаметные для глаза 70 миллиметров. Но и полуоси, соответственно, удлинили. А значит, на мой «Москвич-412» 1972 года новая полуось встать не может по определению.

Я потом кому-то продал эту новую, но бесполезную для меня деталь. И усвоил нехитрую премудрость, важную для рядового советского автолюбителя: многочисленные книги, пособия и статьи по ремонту и обслуживанию автомобилей печатали совсем не зря. И только осознав это, можно добиться того, чтобы старенькая машина все-таки ездила. Вопреки дефициту всего и вся: новых автомобилей, запчастей, сервисных услуг, а заодно и «лишних» денег.

* * *Сегодня автомобиль для нас – бытовая техника, почти как стиральная машина, телевизор, компьютер. Он, конечно, технически сложнее и гораздо дороже, но настолько же привычная и даже обыденная вещь нашей повседневной жизни. Нынче удивляются скорее тому, что в семье нет автомобиля, чем его наличию. Тем, кто родился в конце ХХ – начале XXI века, кого уже из роддома везли домой в семейной машине, а потом возили в ней в детский сад и в школу, непросто понять, насколько другим был мир советского автомобилиста. Словосочетания «хочу машину», «купил машину», «продал машину», «отремонтировал машину» в СССР описывали не совсем то, а иногда и совсем не то, что теперь.

Словосочетания «личный автомобиль» и «частный автомобиль» в нынешнем бытовом языке, по сути, – синонимы. Произнося их, мы не задумываемся, в чем различие. В советские времена в бытовых разговорах очень редко говорили «личный автомобиль», куда чаще – «частный». В лексиконе того времени укоренились выражения «частная машина», «частник» – ее владелец и, кстати, даже «частные номера». Имелись в виду государственные регистрационные знаки. Ведь те, что выдавали «частникам», по набору, а потом и расположению букв и цифр отличались от тех, что ставили на государственные машины. Опытный глаз даже в городском потоке сразу выделял «частную» машину.

В экономической науке понятие «личная собственность» не подразумевает извлечения из нее прибыли. В отличие от частной, которую используют как раз для этого. Поэтому в Советском Союзе автомобиль, принадлежащий гражданину, строго говоря, мог быть только личным. Получалось, что в частную машина превращалась, лишь когда гражданин подвез кого-то за деньги, нарушив советское законодательство и став в этот момент чуждым социалистической системе капиталистом. Непонятно, правда, какой была собственность в отношении автомобиля, на котором колхозник привез самостоятельно выращенный урожай на абсолютно законный колхозный рынок. Ведь машину в данном случае использовали для извлечения прибыли, не нарушая при этом никаких советских законов. Поэтому, говоря о советской повседневности, имеет смысл принять, что «личный» и «частный» здесь фактически синонимы. Как и считали советские граждане в те времена, о которых пойдет речь.

История личного автомобиля в нашей стране – не только интересная, но и очень важная глава общей истории советской повседневности. Но, разумеется, в первую очередь – часть общей истории автомобилизации СССР. Этот процесс шел по специфическому пути, обусловленному советской идеологией и экономической системой. Тем не менее на этом пути страна проходила те же промежуточные пункты, что и иные государства, в которых в начале прошлого столетия бурно развивалась автомобильная промышленность.

Мощные советские заводы строили с участием западных компаний, а автомобили, которые они производили десятилетиями, создавали в той или иной мере с использованием иностранного опыта. В этом не было ничего специфически советского. Европейские и американские компании тоже плотно взаимодействовали друг с другом уже с конца XIX века. Иногда они сотрудничали напрямую. Порой просто изучали, а то и откровенно заимствовали конструкции конкурентов. Иной раз это приводило к обвинениям в плагиате и судебным искам. Но часто – и ко взаимовыгодному сотрудничеству. Так и советский автопром в 1920‑х сформировался в сотрудничестве с западным. Так же, кстати, как чуть позже – японский.

Нижегородский (с 1932 года – Горьковский) автомобильный завод (ГАЗ), построенный в сотрудничестве с американской компанией Ford и начавший свою деятельность с производства лицензионных конструкций, в этом смысле был прямым аналогом немецких и британских предприятий – филиалов того же заокеанского концерна, созданных в 1910–1920‑х годах. Через четыре десятилетия примерно по той же схеме, что и ГАЗ, только теперь по контракту с итальянским концерном Fiat, в СССР возвели гигантский Волжский автомобильный завод (ВАЗ). Аналогичные предприятия с участием того же итальянского концерна строили и в других странах. Но на них, например в Испании, Югославии и Польше, производили точные копии итальянских машин. А советские «Жигули» по сравнению с прототипом – «Фиат-124» – очень серьезно модернизировали.

Но при том, что в строительстве крупных заводов и даже в выборе конструкций массовых машин СССР шел по условному общемировому пути, в истории автомобилизации Союза и западных стран было немало принципиальных различий. Ведь специфику советской индустриализации и автомобилизации как ее составляющей формировала социальная система и структура социалистической плановой экономики, которая долгие годы была ориентирована в первую очередь на производство изделий так называемой «группы А». То есть средств производства: станков, оборудования и техники, предназначенной для промышленных предприятий, а не для розничной торговли. Для решения именно этих задач в стране и создавали огромные станкостроительные и машиностроительные заводы. Для автопрома это привело к тому, что приоритетным направлением долгие годы был выпуск грузовиков, необходимых народному хозяйству и армии. Даже выпуск автобусов до окончания Великой Отечественной войны был далеко не главным направлением. Их доля в общем производстве была ничтожно мала. Так, в 1940 году в СССР выпустили 201 687 грузовиков и лишь 3271 автобус[1]. Выпуск же легковых автомобилей в такой экономической конструкции для советских заводов тоже был не основной, вторичной задачей. До второй половины 1940‑х годов легковых машин в СССР производили хотя и гораздо больше, чем автобусов, но тоже немного. И по сравнению с выпуском грузовиков, и тем более в сравнении с ведущими промышленными западноевропейскими странами, не говоря о США. В 1938‑м заводы ГАЗ и ЗИС – единственные на тот момент в Союзе производители легковых автомобилей – в общей сложности изготовили около 27 тысяч машин. В том же году промышленность Германии произвела свыше 269 тысяч легковых автомобилей, а Великобритании – более 379 тысяч.

В истории личного автомобиля в СССР важную роль играла не только промышленная политика, но и коммунистическая идеология. Первая, конечно, была напрямую связана с последней, но именно идеология в значительной мере определяла специфику быта, повседневной жизни граждан СССР. В том числе – и автолюбителей.

Термин «автолюбитель» возник еще в 1930‑х, но в широкий оборот вошел в начале 1950‑х, когда в стране понемногу, но неуклонно росла численность личных автомобилей. Его широко растиражировал единственный в стране массовый автомобильный журнал «За рулем». Автолюбителями стали называть не тех, кто просто интересовался автомобилями, а именно владельцев личных машин. То есть «практиков», а не «теоретиков». Именно в таком значении этот советский термин используется в нашей книге.

Эта книга – попытка проследить путь и зафиксировать основные особенности советской автомобилизации с акцентом на личном автомобиле за всю историю Советской России и СССР от Октябрьского переворота 1917 года до распада Союза в конце 1991-го. Каждая часть посвящена определенному историческому периоду и рассказывает о характерных, специфических именно для этого времени событиях и явлениях, формирующих автомобильную повседневность.

Однако исторические рамки каждого периода не строги, а все-таки условны. Ведь одна эпоха всегда перетекала в другую плавно. Явления, ярко проявившиеся и ставшие определяющими для одного периода, зарождались в предыдущем и становились трендами – в последующем. Так, например, развивалась история советского черного рынка автомобильных товаров и услуг. Первые ростки этого явления появились еще в предвоенный период, до 1941 года. Более интенсивно черный рынок стал развиваться в конце 1940‑х – начале 1950‑х годов в связи со стартом свободных продаж машин в личное пользование. А расцвет низовой теневой экономики, проникшей во все сферы советской (не только автомобильной) повседневной жизни, пришелся уже на 1970‑е – период стремительного, невиданного прежде в СССР роста числа личных автомобилей. Словом, исторические рамки каждого периода определяются именно теми явлениями, которые в эти годы становились типичными, массовыми.

История автомобильной жизни Российской империи, за последнее время разработанная специалистами уже достаточно подробно, – не тема этой книги. Однако она – естественный пролог к советской истории. Ведь автомобилизация Советской России началась с освоения имперского наследства, несмотря на то что новая власть категорически отрицала весь дореволюционный уклад жизни, в том числе и сами принципы российской автомобилизации конца XIX – начала XX века. В книге рассмотрены лишь основные особенности автомобильной жизни предреволюционной России и дана краткая характеристика наследства, полученного Советской Россией от империи.

Временные рамки первого этапа советской автомобилизации – от Октябрьского переворота 1917 года до начала Великой Отечественной войны. Этот период – наиболее противоречивый, характеризующийся важными изменениями в государственном подходе к личному имуществу вообще и к автомобилю в частности. Именно в это время отношение власти к личной машине, а потому и ее место в повседневной жизни кардинально трансформировались. Это было связано не столько с индустриализацией страны, сколько с изменениями в самой советской идеологии.

Отношение к автомобилю как таковому новая власть сформировала сразу после Октябрьской революции. Автомобили, как и иные достижения техники XIX – XX веков – станки, электростанции, железнодорожные локомотивы, морские суда, аэропланы, – были остро необходимы советской республике как важные инструменты государственного и военного строительства. Но в качестве личной собственности автомобиль в новой социальной системе стал абсолютно немыслимым. Машину в личной собственности советская власть воспринимала не просто бесполезной игрушкой, не имеющей отношения к насущным потребностям нового человека, но и вредным, враждебным самим принципам советской идеологии явлением. Любая частная собственность как таковая находилась, что называется, под подозрением. А личный автомобиль грозил даже не подозрением, а обвинением и фактически приговором.

Собственный дом, по крайней мере крестьянский, до эпохи коллективизации и раскулачивания встраивался в советскую действительность и был идеологически приемлем. Собственным же городским домам, принадлежащим представителям аристократии и буржуазии, и большим комфортабельным квартирам, где проживала до революции элита империи – юристы, врачи и высокооплачиваемые инженеры, – в новой социалистической реальности просто не было места. Вся городская недвижимость, а заодно и дворянские усадьбы в той или иной форме перешли в собственность государства или партийных и общественных организаций.

Предметы мебели советская власть считала необходимыми элементами быта рядового гражданина, хотя к ним не относились так называемые излишества – скажем, рояли и мебель престижных отечественных и зарубежных мастеров. Наконец, даже книги, которые не успели отправить в печки студеными послереволюционными зимами, назначили неким необходимым элементом революционного просвещения, связанного с борьбой с безграмотностью. К тому же книги, по крайней мере теоретически, можно было защитить сакраментальными словами Владимира Ленина: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество»[2]. Вреда от книг многие представители низовой власти еще не видели – впрочем, как и пользы. Молодой советской власти было пока не до книг.

Но личный автомобиль в этой конструкции был сродни скорее ювелирным украшениям: буржуазным излишеством, абсолютно чуждым новому советскому человеку. Такими излишествами могло владеть лишь государство. Ювелирные изделия оно продавало за границу, чтобы купить хлеб или производственное оборудование, а автомобили использовало для военных нужд, партийно-государственного строительства и для тех, кто всем этим руководит.

В соответствии с этой установкой молодая советская автомобильная промышленность, заложенная в 1920‑х – в период индустриализации, – была ориентирована на решение государственных и военных задач. Поэтому в первую очередь стране и нужны были грузовики. Даже автобусы, повторим, в те годы не были в приоритете. А потребность в легковых автомобилях для партийно-государственных чиновников в этот период удовлетворяли за счет импорта.

Серийное, массовое производство легковых автомобилей в СССР развернули лишь в начале 1930‑х. Но и тогда их предназначали государственным и партийным чиновникам, армии и зарождающейся в крупных городах службе такси. Места личному автомобилю ни в официальной идеологии, ни в сложившейся социальной схеме по-прежнему не было.

И все-таки в конце 1920‑х на волне новой экономической политики и связанной с нэпом демократизации всех сфер советской жизни отношение государства к личной собственности, в том числе к автомобилю, поменялось. Государственная идеология в этом смысле дала слабину. Но власть вовсе не декларировала массовую автомобилизацию и свободу торговли автомобилями. Она стала использовать автомобили, как и иные материальные блага (квартиры, дачи, одежду и ювелирные украшения, не чуждые женам руководителей высокого ранга, и даже продукты питания – пайки) для поощрения представителей новой советской элиты. Эта элита сформировалась сразу после Октябрьской революции, в нее входили не только государственные служащие среднего и высшего звена, но и руководители производства, видные научные и инженерно-технические работники, а также деятели культуры – писатели, кинематографисты, знаменитые актеры. Именно они и стали первыми в СССР владельцами автомобилей. В такой государственно-идеологической конструкции важны были не столько деньги как таковые, хотя представители элиты, в том числе художественной, были весьма высокооплачиваемыми работниками. Важно было доверие власти и приближенность к ней, признание ею заслуг того или иного деятеля культуры – «инженера человеческих душ», ученого или видного инженера в прямом смысле этого слова.

Новую машину можно было приобрести лишь с разрешения самых высоких государственных структур; иногда разрешение требовалось даже для приобретения подержанной. Но представитель элиты был зависим от власти не только при покупке самого автомобиля. Во всем, что связано с эксплуатацией машин, их немногочисленные владельцы тоже напрямую зависели от государственной бюрократии. Именно поэтому уже в 1930‑х годах, задолго до начала массовой советской автомобилизации, в стране стали возникать неофициальные, неформальные отношения между людьми, связанными с автомобилями. Эти отношения позже стали называть теневыми. Можно считать их горизонтальными связями между автовладельцами и теми, кто имел отношение к распределению запасных частей, к ремонту и обслуживанию легковых машин.

Все это никак не отражала пресса тех лет. Однако так или иначе становилось известно советским гражданам – даже совершенно далеким от элиты и ее автомобильных страстей и проблем, – хотя и обрастало слухами и легендами. Такая конструкция советской автомобильной жизни 1930‑х годов довольно быстро сформировала в общественном сознании (в первую очередь именно тех, кто был особенно далек от этого мира) специфичное, именно советское отношение к личному автомобилю как к важному индикатору места его владельца – частника – в социальной иерархии. В такой конструкции общества автомобиль был отнюдь не просто «средством передвижения», как декларировал герой романа «Золотой теленок» Остап Бендер и каким хотели бы видеть его представители новой советской интеллигенции, в данном случае Ильф и Петров, а чрезвычайно важным элементом социального статуса. Автомобиль стал одним из главных символов расслоения советского общества, которое ярко проявлялось и позднее, в период застоя. Ведь массовая автомобилизация в позднем СССР не изменила, а лишь трансформировала, в определенной мере усилила, обострила подобное отношение к личному автомобилю.

Однако задолго до этого, вскоре после окончания Великой Отечественной войны, в сфере автомобилизации страны и в автомобильной повседневности произошли революционные изменения. Им посвящена вторая часть книги.

В 1947 году начали производство автомобилей «Москвич», впервые в истории страны предназначенных главным образом для продажи гражданам. Впервые новый автомобиль можно было купить свободно, без специального разрешения от государства. Стать владельцами машин могли теперь представители разных социальных групп, в том числе и простые, а не только элитные граждане. Разумеется, при наличии необходимой суммы, достаточно значительной для огромной массы городского и особенно для сельского населения послевоенного СССР. Именно поэтому в конце 1940‑х и самом начале 1950‑х автомобиль можно было приобрести без очереди, о чем потом советские граждане могли только мечтать.

Но автомобилизация СССР, теперь уже и со свободной продажей машин в личное пользование, по-прежнему шла медленно. Легковых автомобилей в масштабах огромной страны и в сравнении с западноевропейскими странами, тем более с США, выпускали очень немного. В приоритете оставались грузовики, к ним присоединились автобусы. Продавали машин меньше, чем выпускали: значительное их количество поступало в государственные и партийные структуры, в службу такси. Кроме того, с конца 1950‑х довольно много машин отправляли на экспорт. Страна остро нуждалась в твердой валюте, и в начале 1960‑х около половины ежегодного выпуска «Москвичей» продавали за рубежом, в том числе в странах Западной Европы. Тем не менее личный автомобиль постепенно становился заметной составляющей советской повседневности, существенно менял быт все большего числа граждан.

Личная, семейная машина приносила советским людям новые радости, но и новые заботы, трансформировала стиль и ритм жизни тех, кого принято стало называть автолюбителями. Собственный автомобиль дал большую свободу передвижения и, как следствие, некую невиданную прежде независимость от государства. В 1950‑х это проявилось бурным развитием автотуризма. Отныне семья или группа единомышленников могла поехать на отдых без дефицитных курортных путевок и даже без билетов на поезд или самолет, к тому же именно туда, куда хотела. Именно таких неорганизованных путешественников называли дикарями.

Но свобода, которую давал автомобиль, была неразрывна с несвободой, сопутствующей владению машиной. А большинство проблем автолюбителей были связаны со спецификой плановой экономики. Развитие государственной (а иной просто и быть не могло!) инфраструктуры для частников – автозаправочных станций, ремонтных мастерских – и количественно, и качественно отставало даже от невысоких темпов автомобилизации в 1950–1960‑х годах. И отставание это становилось катастрофическим. Такая ситуация ставила перед автолюбителями своеобразные, характерные именно для СССР вопросы и формировала специфику повседневной жизни советского частника и членов его семьи. С такими показателями страна вошла в новый этап развития автомобилизации, которому посвящена третья части книги.

В 1970 году был запущен Волжский автомобильный завод – главный двигатель второй после 1947 года советской автомобильной революции. Количество личных машин резко, беспрецедентно для страны выросло. Но специфические проблемы, связанные с неразвитостью и отставанием инфраструктуры, не исчезали. Они просто видоизменялись и даже обострялись.

Скажем, относительно высокая надежность новых моделей в 1970‑х годах упростила их ежедневную и всесезонную эксплуатацию, а потому привела к увеличению средних пробегов. А это, в свою очередь, ускоряло износ автомобиля: росла потребность в расходных материалах, шинах, запасных частях, услугах автосервисов и в специалистах для квалифицированного ремонта.

Вокруг личного автомобиля в СССР, ставшего в 1970‑х уже довольно привычным компонентом повседневной жизни, сформировался особый мир, постепенно, но заметно влияющий на экономические, социальные и просто человеческие отношения. Острый дефицит самих автомобилей, запчастей и необходимых услуг по обслуживанию и ремонту личных машин граждане все активнее компенсировали низовыми, теневыми, горизонтальными экономическими связями, формировавшими и постоянно развивавшими спекуляцию и черный рынок во всех его многообразных проявлениях. В структуре этих взаимоотношений важны были не только деньги, но и личные связи и отношения – то, что в СССР называли «блатом» или «дружбой» (в данном случае совсем не в классическом понимании). В определенной мере такие отношения можно назвать и бартерным обменом. Не только дефицитными товарами, но и услугами и даже полезными неформальными связями – знакомствами.

Так автомобильная жизнь стала важной составляющей советской повседневности и фактором, заметно влияющим на многие процессы позднего СССР. Говоря о причинах его краха, современный мыслитель, академик Юрий Пивоваров совершенно справедливо упоминает и автомобиль:

Все начало ломаться в прекрасных (после 1953-го) пятидесятых. А в шестидесятых – семидесятых пошло-поехало. Массовое жилищное строительство с отдельными квартирами, довольно широкая возможность получить за городом клочок земли и построить незамысловатую дачу, чуть позже индивидуальный («диким» путем или образом, как тогда говорили) отдых, включая туризм в маленьких, своих, тесных компаниях, постоянно – несмотря ни на что – увеличивающаяся покупка личных автомобилей и пр., и пр. привели к своеобразному советскому privacy. Возник новый личностно-приватный мир, включающий в себя элементы выбора, свободы, повышенных стандартов потребления (причем не только материального характера). Появление миллионов и миллионов подобных людей означало смертельный приговор Русской Системе в ее коммунистическом изводе[3].

Личный автомобиль, действительно, стал одним из самых мощных двигателей процессов, которые определили социально-культурный фон позднесоветской эпохи, ту экономическую и духовную атмосферу, вполне логичным продолжением которой стали стремительные перемены конца 1980‑х – начала 1990‑х годов. Об этом переходном периоде пойдет речь в четвертой части книги.