Трагический эксперимент. Книга 12

- -

- 100%

- +

Никита Сергеевич хотел, чтобы чиновники, оставив столицу, отправились работать непосредственно на предприятия, в шахты, в деревню:

– У нас огромное количество лишних людей в обкомах, в сельскохозяйственных управлениях, в облисполкомах. А райкомы партии – всё ли у нас там в порядке? Нет.

Министерская бюрократия отчаянно сопротивлялась! Недоволен был и партийный аппарат. Совнархозы обрели самостоятельность и фактически вышли из подчинения обкомам. Иначе говоря, партработники теряли контроль над производством. Если бы хрущёвские реформы продолжились, партаппарат вообще остался бы без дела.

Николай Луньков, посол в Норвегии, вспоминал визит Хрущёва в Осло. Во время прогулки Хрущёв, его зять, главный редактор «Известий» Алексей Аджубей, и главный редактор «Правды» Павел Сатюков ушли вперёд. Когда Луньков их догнал, Хрущёв оживлённо говорил входившим в его ближний круг Аджубею и Сатюкову:

– А что, если у нас создать две партии: рабочую и крестьянскую?

Луньков понял, что надо отойти. Он на ухо пересказал Громыко услышанное. Министр иностранных дел осторожно заметил:

– Да, это интересно. Но ты об этом никому не говори.

25 апреля 1962 года на сессии Верховного совета Хрущёв сказал, что Конституция 1936 года, сталинская, устарела. Он предполагал предоставить большие права союзным республикам, ввести в практику референдумы (общесоюзные, республиканские и местные), ограничить срок пребывания чиновников на высших постах, чаще собирать сессии Верховного совета, сделать его комиссии постоянно действующими, а членов комиссий освободить от иной работы, то есть превратить в настоящих парламентариев.

Обсуждались идеи суда присяжных, отмены паспортной системы. Хотели ввести положение о том, что арестовать можно только с санкции суда, и закрепить пункт о судебном обжаловании незаконных действий органов государственной власти и чиновников. После отставки Хрущёва все эти идеи похоронили.

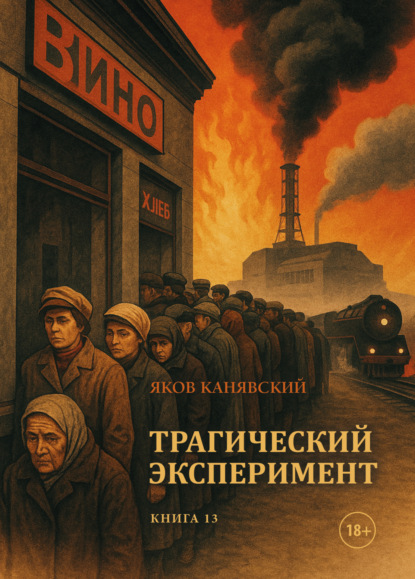

Репутация Хрущёва была подорвана денежной реформой 1961 года, повышением цен. Забастовка рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода в июне 1962 года переросла в настоящий рабочий бунт. Он был спровоцирован постановлением ЦК и Совета Министров о повышении цен на мясомолочные продукты. Рабочих разогнали войска Северо-Кавказского военного округа под командованием дважды Героя Советского Союза генерала Иссы Плиева. Солдаты стреляли в мирных людей. Двадцать три человека были убиты. Четырнадцать судили, половину расстреляли, половину приговорили к длительным срокам заключения. А Хрущёв утратил ореол «народного заступника» от бюрократов и чиновников.

Никита Сергеевич выжал максимум из авторитарной системы, управляемой вручную. Но он же и продемонстрировал пределы роста: нет демократии, нет свободной экономики – нет и перспективы.

Огромный партийно-государственный аппарат не в силах был обеспечить страну даже хлебом. Он лишь мешал нормальной организации жизни.

Между тем на серьёзные политические реформы Хрущёв не решился. Не мог себе представить реальную демократизацию и рыночную экономику. Если бы он дал стране экономическую свободу, то мог бы осуществить то, что позже удастся в Китае Дэн Сяопину, поклоннику советского НЭПа. В деревне ещё оставался крестьянин, умеющий и желающий трудиться. А в городах – искренне верящие в социализм молодые люди.

Но Хрущёв не переступил через социалистические догмы. И шанс был утрачен, а потом почти два брежневских десятилетия напрочь отбили желание двигаться вперёд.

У высшего эшелона были личные причины не любить Хрущёва. Чиновники, достигшие вершины власти, жаждали покоя и комфорта, а Хрущёв проводил перманентную кадровую революцию. Он членов ЦК шпынял и гонял как мальчишек. Обращаясь к товарищам по президиуму ЦК, в выражениях не стеснялся:

– Дурак, бездельник, лентяй, грязная муха, мокрая курица, дерьмо…

Хрущёв на президиуме ЦК рассказывал о большой поездке по стране:

– На Украине перед моим приездом испортился водопровод, перебои были с водой. Так киевляне говорят: «Почему, вы думаете, не было воды? Руководителям республики клизму ставили!»

В зале опять засмеялись, хотя там сидели и руководители Украины.

– То есть едет Хрущёв, и уже клизму ставят! – довольно разъяснил первый секретарь. – И ведь сами не отрицают, что у них плохо.

Хрущёв продолжал разносить начальников:

– Вот тамбовский секретарь Золотухин всё хотел, чтобы его пороли, чтобы сняли штаны и пороли. Какое удовольствие! Всё виноватым себя признавал и приговаривал: да, товарищ Хрущёв, надо штаны снять и меня выпороть. Он это три раза повторил. Я уже не вытерпел и сказал ему: “Что это вы всё штаны хотите снять и зад нам показать? Вы думаете доставить нам удовольствие?” Какой это секретарь?

Характерная деталь: Хрущёв высмеял тамбовского секретаря, но снимать не стал. Золотухин позже возглавил более крупный Краснодарский край, а потом и вовсе стал министром заготовок СССР.

Хрущёв умудрился настроить против себя партийный аппарат (разрушая привычную систему управления), армию (сокращая офицерский корпус), КГБ (хотел снять с чекистов погоны, превратить комитет в гражданское ведомство). Добился принятия на ХХII съезде в октябре 1961 года нового устава партии, который требовал постоянного обновления руководящих партийных органов.

– Буржуазные конституции, – произнёс Хрущёв крамольную мысль, – пожалуй, более демократично построены, чем наша: больше двух созывов президент не может быть. Если буржуа и капиталисты не боятся, что эти их устои будут подорваны, когда после двух сроков выбранный президент меняется, так почему мы должны бояться? Что же мы, не уверены в своей системе или меньше уверены, чем эти буржуа и капиталисты, помещики? Нас выбрали, и мы самые гениальные? А за нами люди совершенно незаслуженные?..

Кому из тех, кто сидел в зале и слушал первого секретаря, могли понравиться эти слова? Неужели им придётся расставаться с должностями просто потому, что больше двух сроков нельзя занимать высокое кресло?

– Если каждый будет знать, что он будет выбран только на один срок, максимум два, – продолжал фантазировать Хрущёв, – тогда у нас не будет бюрократического аппарата, у нас не будет кастовости. А это значит, что смелее люди будут выдвигаться, а это значит, демократизация будет в партии, в народе, в стране.

Наверное, Никита Сергеевич рассчитывал на поддержку молодых кадров, которым омоложение аппарата открыло бы дорогу наверх. Но логика молодых аппаратчиков была иной: они, как и старшие товарищи, больше дорожили стабильностью. Вот почему чиновники ненавидели Хрущёва и поддерживали Брежнева, который позволял им занимать свои кресла по пятнадцать лет.

Кто был движущей пружиной заговора?

Против Хрущёва выступили две группы.

Одна – влиятельные члены президиума ЦК, прежде всего секретари ЦК Леонид Брежнев и Николай Подгорный, которые руководили партаппаратом. Они смертельно устали от постоянного напряжения, в котором он их держал.

Вторая группа – молодые выходцы из комсомола, объединившиеся вокруг председателя Комитета партийно-государственного контроля Александра Шелепина и председателя КГБ Владимира Семичастного. Без Семичастного выступление против первого секретаря ЦК в принципе было невозможно.

В составе оперативно-технического управления КГБ существовал второй отдел, занимавшийся прослушиванием телефонов и помещений. Самым опасным было дурно отзываться о первом секретаре.

Такие записи приносили председателю комитета госбезопасности, и он либо самостоятельно принимал решение относительно судьбы неосторожного критика, либо, если речь шла о высокопоставленной персоне, ехал в Кремль.

Но сводок от второго отдела не поступало.

Вероятно, Никита Сергеевич, обладавший недюжинным политическим чутьём (иначе бы не выжил), всё-таки что-то неладное чувствовал. Перед отъездом в отпуск прямо спросил Подгорного:

– Идут разговоры, что существует какая-то группа, которая хочет меня убрать, и вы к этой группе причастны.

Подгорный с деланым удивлением переспросил:

– Откуда вы, Никита Сергеевич, это взяли?

Хрущёв рассказал, что о заговоре его сыну Сергею поведал бывший начальник охраны Николая Игнатова, из секретарей ЦК передвинутого на безвластный пост председателя президиума Верховного совета РСФСР (обиженный на Хрущёва Игнатов действительно активно участвовал в подготовке заговора). Никита Сергеевич показал Подгорному письмо, переданное сотрудником КГБ Сергею Хрущёву:

– Вам что-нибудь по этому поводу известно?

Подгорный, не моргнув глазом, ответил, что ничего не знает.

Перед самым отъездом в Пицунду Хрущёв вдруг появился на обеде в честь президента Индонезии. Вошёл в зал со словами, не сулившими ничего хорошего:

– Ну что, мне места уже нет?

И произнёс неожиданно откровенную речь:

– Я недавно приехал из отпуска, а все меня уговаривают, что я нездоров, что мне надо поехать подлечиться. Врачи говорят, эти говорят… Ну ладно, я поеду. А когда вернусь, я всю эту «центр-пробку» выбью.

И он показал на сидевших тут же членов президиума ЦК:

– Они думают, что всё могут решить без меня.

Откровенные обещания Хрущёва разогнать президиум ЦК сплотили его противников. Самоуверенность подвела Никиту Сергеевича».

После Октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 года председателем Совета министров стал Алексей Косыгин. Алексей Николаевич Косыгин появился на свет 21‐го, а по старому стилю 8 февраля 1904 года в Санкт-Петербурге. В 15 лет Алексей, на тот момент ученик Петровского реального училища, отправляется добровольцем в Красную армию. Юноша строил оборонительные сооружения. А через 3 года вернулся в Петроград и окончил обучение. Получив диплом кооперативного техникума, молодой специалист уехал в Сибирь развивать промкооперацию.

При существовавшей в тот период плановой экономике промкооперация была неким оазисом, в границах которого предпринимательство поощрялось. И свои первые представления как экономиста Алексей Косыгин формировал именно в этом «оазисе экономических свобод». Он сумел хорошо себя зарекомендовать и продемонстрировать задатки перспективного управленца. Поэтому был направлен для дальнейшего обучения. Парня вернули обратно в Ленинград, где он получил высшее образование в текстильном институте.

В 1935 году карьера молодого специалиста начала стремительное движение вверх. За 2 года Алексей сумел «вырасти» от мастера текстильной фабрики «Октябрьская» до её директора. Но управлял предприятием он чуть больше года: успехи Косыгина на этой должности оказались настолько разительными, что в 1938 году он назначен председателем исполкома Ленинградского Совета рабочих и крестьян.

Стремительность, с которой этот человек двигался по карьерной лестнице, невероятна: спустя год его назначили на пост наркома текстильной промышленности Советского Союза.

Некоторые скептики утверждают, что стремительное карьерное продвижение молодого «кадра» объяснялось «пустой скамейкой запасных». Якобы ленинско-сталинский террор «выкосил» всех амбициозных специалистов, поэтому приходилось двигать молодых хозяйственников, которые были лишены политических амбиций.

В некоторой степени это действительно так: отличительной чертой всей деятельности Алексея Косыгина было полное нежелание участвовать в интригах и подковёрной борьбе за власть. Но правда и то, что он был профессионалом высочайшего класса.

Сталин, не доверявший многим соратникам и боявшийся повернуться к ним спиной, оценил названные качества Косыгина высоко. Этот молодой специалист полностью отвечал критериям, которыми, по мнению Иосифа Виссарионовича, должен обладать идеальный советский хозяйственник.

Грянувшая Великая Отечественная война оказалась для 37‐летнего управленца тем «экзаменационным периодом», где сплоховать значило загубить сотни, если не многие тысячи жизней. Алексей Косыгин в июне 1941‐го был назначен Сталиным заместителем председателя Совета по эвакуации промышленных предприятий. Чиновник возглавил группу инспекторов, которая управляла отправкой в эвакуацию на Восток более 1500 стратегически важных заводов и фабрик страны. И не подвёл.

Поэтому стоит ли удивляться, что зимой 1942‐го именно на его плечи легла тяжелейшая задача: снабжать блокадный Ленинград продовольствием и создать «Дорогу жизни» по Ладожскому озеру. Историки, анализируя действия молодого Косыгина, сходятся во мнении, что он сделал всё, что мог. А в 1943‐м Алексей Николаевич уже возглавлял Совет Народных комиссаров РСФСР. Это назначение было свидетельством высочайшего доверия руководства.

Сталин, чьей похвалы некоторые дожидались тщетно, открыто благоволил Косыгину. Наверное, высокое доверие генералиссимуса оказалось той причиной, по которой топор репрессий лишь просвистел возле головы Алексея Николаевича.

Когда грянуло «ленинградское дело», в результате расследования которого «полетели головы» целой группы заподозренных в сепаратизме и прочих грехах партийных руководителей, Косыгин вполне мог попасть в число репрессированных. Ведь главный «кадровик» ВКП(б) и секретарь ЦК Алексей Кузнецов состоял в родстве с Алексеем Косыгиным. Он был женат на двоюродной сестре его жены.

Весной 1946‐го политическая биография Алексея Косыгина продолжает развиваться. Теперь он заместитель председателя Совета Министров СССР. Вскоре его назначают кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП (б).

О феноменальной памяти и невероятной способности Алексея Косыгина быстро умножать в уме многозначные числа ходили легенды. Сталин его за это называл «арифмометром». Он был нетипичным чиновником. Не любил лести и избегал застолий. Его заседания всегда были короткими и «сухими»: он быстро выделял суть и «не растекался мыслию по древу», не позволяя это делать подчинённым.

Когда Иосиф Виссарионович умер, так и не успев свершить задуманную смену элит, Косыгину удалось удержаться у власти. «Старая гвардия» после кончины генералиссимуса начала спешно «выкорчёвывать» молодые кадры, расставленные Сталиным.

Алексея Николаевича тоже «подвинули»: его хотя и сместили с поста заместителя председателя Совмина и отобрали министерство лёгкой промышленности, но совсем от власти не отлучили – дали министерское кресло поскромней. Теперь Косыгин отвечал за производство товаров широкого потребления.

Он и здесь отличился, продемонстрировав вдумчивый подход к порученному делу. Поэтому уже летом 1953 года Алексей Николаевич возглавил реорганизованное Министерство промышленности продовольственных товаров, созданное слитием нескольких прежних министерств. А в декабре этого же года снова вернулся на пост заместителя председателя Совета министров.

О том, как подходил к своим обязанностям министр, ходили легенды. Например, после окончания войны Алексей Косыгин бросил курить. Но однажды он отправился принимать новую табачную фабрику в Грузию. Во время разговора с её директором попросил у него закурить. Тот предложил ему сигареты, которые курил сам – протянул пачку американского производства. Министр развернулся и уехал. Директора фабрики сменили.

Во времена правления Хрущёва Косыгина повышают снова. В 1960‐м он становится первым заместителем председателя Совмина СССР. А после «дворцового переворота» в 1964 году Леонид Брежнев повышает Косыгина до главы правительства. При этом Брежнев недолюбливает слишком опытного управленца. И лишь его неамбициозность и отсутствие стремления подсиживать и интриговать становятся причиной дальнейшего карьерного роста.

Он был блестящим дипломатом, умевшим быстро решать различные международные проблемы. При его непосредственном участии разрешились арабо-израильские конфликты 1967 и 1973 годов. Он помог добиться прекращения бомбардировок американцами Индокитая в начале 1970‐х. Но главной его победой на дипломатическом поприще считается разрешение острейшего советско-китайского конфликта. Говорят, именно благодаря блестяще проведённым 4‐часовым переговорам Алексея Николаевича в Пекинском аэропорту была предотвращена советско-китайская война.

Более чем успешными называют его экономические реформы в промышленности. Ещё их называют «косыгинскими». Глава Совмина ратовал за расширение самостоятельности предприятий и за децентрализацию народного хозяйства. Благодаря ему отошло в прошлое такое понятие, как валовое производство, на смену которому пришёл показатель реализованной продукции.

Алексею Косыгину приходилось трудно. Ведь его видение экономического развития существенно расходилось с «ленинскими принципами» и даже попахивало «буржуазным подходом». Наверное, поэтому реформы главы Совмина встречали немалое сопротивление чиновников старой закалки и не были доведены до логического завершения. Но главное, чего из-за ухудшения здоровья не удалось свершить Алексею Николаевичу, это сделать основной строкой бюджета не экспорт сырой нефти и газа, а продукты их переработки.

Этот человек был удивительно неприхотлив и скромен. А ещё – глубоко порядочен.

Не нажил он и несметных богатств, хотя мог бы. Например, во время визитов в разные страны ему часто подносили подарки. Если он соглашался их брать, то сразу же передавал в Госхранилище или подшефной школе. Например, в арабских странах видному советскому чиновнику не раз подносили мечи и сабли, украшенные бриллиантами и другими драгоценными камнями. Но ни разу Косыгин не оставил подарок себе.

Председателем Президиума Верховного совета СССР стал Николай Викторович Подгорный.

Родился он в посёлке Карловка Полтавской губернии в крестьянской семье. С 1917 года ученик слесаря, затем рабочий механических мастерских. В 1921–1923 гг. секретарь райкома комсомола в Полтавской губернии. С 1923 года студент рабфака при политехническом институте в Киеве. С 1926 г. студент Киевского технологического института пищевой промышленности. С 1931 года инженер, заместитель главного инженера, главный инженер ряда заводов и областных трестов сахарной промышленности на Украине. С 1939 года заместитель наркома пищевой промышленности Украинской ССР. В 1940–1942 гг. заместитель наркома пищевой промышленности СССР. С 1942 года директор Московского технологического института пищевой промышленности. С 1944 года заместитель наркома пищевой промышленности Украинской ССР. С 1946 года постоянный представитель Совета Министров Украинской ССР при Совете Министров СССР. С 1950 года первый секретарь Харьковского обкома партии. С 1953 года второй секретарь ЦК КП Украины. С 1957 года первый секретарь ЦК КП Украины. В июне 1963 – декабре 1965 г. секретарь ЦК КПСС. В декабре 1965 – июне 1977 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с мая 1960 года.

Подгорный принял самое активное участие в подготовке смещения Н. С. Хрущёва. Так, Микоян писал, что именно Подгорный убедил Хрущёва, что никакого заговора нет и что дорогой Никита Сергеевич может спокойно лететь на отдых в Пицунду. После смещения Хрущёва в 1964 году он был членом правящего триумвирата Брежнев – Косыгин – Подгорный.

Главным идеологом при Брежневе был Михаил Суслов.

Родился он 21 ноября 1902 г. (8 ноября по старому стилю) в селе Шаховском Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне в Павловском районе Ульяновской обл.) в крестьянской семье. Его отец в годы Гражданской войны был членом Хвалынского уездного комитета коммунистической партии.

В 1924 г. Михаил Суслов окончил Пречистенский рабочий факультет в Москве, в 1928 г. – Московский институт народного хозяйства (ныне Российский экономический университет) им. Г. В. Плеханова, в 1929 г. – Экономический институт красной профессуры (Москва).

В 1918–1920 гг. был членом местного комбеда (комитета бедноты), участвовал в реквизициях продовольствия у крестьян в Хвалынском уезде.

В феврале 1920 г. вступил в комсомол, в 1921 г. – в Российскую (с 1925 г. – Всесоюзную) коммунистическую партию (большевиков), РКП(б), затем – ВКП(б).

В годы учёбы в Московском институте народного хозяйства преподавал в столичных текстильном институте и химическом техникуме им. Карпова.

С 1929 г. был преподавателем политэкономии в Московском университете (ныне Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова) и Всесоюзной промышленной академии им. Сталина (Москва).

Во второй половине 1920‐х – начале 1930‐х гг. Михаил Суслов активно участвовал во внутрипартийной борьбе с троцкистско-зиновьевской (левой) оппозицией и т. н. правым уклоном (так называли противников насильственной коллективизации, сторонников членов политбюро ЦК ВКП(б) Николая Бухарина, Алексея Рыкова и др.).

В 1931 г. был переведён партийным руководством на работу инспектором в Центральную контрольную комиссию ЦК ВКП(б) и Наркомат рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 1933 г. выезжал в составе комиссий для проведения чисток (проверок лояльности коммунистов партийному руководству) Уральской и Черниговской организаций ВКП(б).

В 1934–1936 гг. работал в Комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров СССР.

С 1937 г. был заведующим отделом руководящих партийных кадров, с 1938 г. – вторым секретарём Ростовского областного комитета ВКП(б).

В 1938 г. был избран депутатом Верховного Совета СССР I созыва. В 1946–1979 гг. избирался депутатом ВС СССР II–X созывов.

В 1939–1941 гг. входил в состав Центральной ревизионной комиссии ВКП(б).

С 1939 по 1944 г. занимал пост первого секретаря (руководителя) Орджоникидзевского (с 1943 г. – Ставропольского) крайкома ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны был членом Военного совета Северной группы войск Закавказского фронта (1942–1943), начальником краевого штаба партизанского движения. В 1943 г. участвовал в проведении депортации карачаевцев в Среднюю Азию.

В 1941–1982 гг. – член ЦК ВКП(б), с 1952 г. – Коммунистической партии Советского Союза, КПСС.

В 1944–1946 гг. Михаил Суслов возглавлял бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР с чрезвычайными полномочиями, руководил борьбой с местным антисоветским подпольем.

В 1946–1949 гг. – заведующий отделом внешней политики (с 1948 г. – внешних сношений) ЦК ВКП(б). Отвечал за подбор кадров во внешнеполитическом и внешнеторговом ведомствах, осуществлял мониторинг деятельности иностранных компартий.

С 24 мая 1947 г. – секретарь ЦК ВКП(б) – КПСС, курировал вопросы международного коммунистического движения, пропаганды, идеологии и др. Одновременно с сентября 1947 г. по октябрь 1952 г. возглавлял управление (с 1949 г. – отдел) пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) – КПСС. Кроме того, в 1949–1950 гг. был главным редактором центральной партийной газеты «Правда».

В 1950–1954 гг. – член президиума Верховного Совета СССР.

С 16 октября 1952 г. по 5 марта 1953 г. и с 12 июля 1955 г. по 25 января 1982 г. – член высшего коллегиального органа власти в СССР – Президиума (с 1966 г. – Политбюро) ЦК КПСС. В 1953–1954 гг. возглавлял отдел ЦК КПСС по связям с зарубежными коммунистическими партиями.

После смерти Сталина в 1953 г. Суслов поддержал политику десталинизации, был в числе авторов проекта новой программы КПСС, принятой в 1961 г. В 1956 г. вместе с Анастасом Микояном был направлен президиумом ЦК КПСС в Венгрию, где часть местных коммунистов и представители национально-либеральной оппозиции выступили с требованием введения многопартийности и вывода советских войск. В октябре 1956 г. венгерские оппозиционеры подняли антикоммунистическое восстание. Первоначально Суслов вместе с Микояном считал возможным разрешение кризиса путём переговоров, однако затем поддержал курс большинства советского руководства на силовое подавление восстания.

В июне 1957 г. Михаил Суслов занял сторону первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва во время неудачной попытки части членов президиума ЦК КПСС (Георгий Маленков, Вячеслав Молотов и др., т. н. антипартийная группа) сместить его с высших постов в стране. В октябре 1957 г. выступил с критическим докладом на пленуме ЦК КПСС, где с должностей министра обороны СССР и члена Президиума ЦК был смещён Георгий Жуков. В октябре 1964 г. поддержал отстранение от власти Никиты Хрущёва.

Во второй половине 1960‐х – начале 1980‐х гг. мнение Михаила Суслова по вопросам марксистско-ленинской идеологии, культурной политики, науки, СМИ, цензуры и т. п. было ключевым для членов политбюро и генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В своей деятельности на посту главного партийного идеолога Суслов стремился избегать любых резких изменений в партийном курсе, сохраняя статус-кво и занимая умеренно консервативные позиции.

Одной из ключевых фигур заговора был земляк Брежнева Николай Миронов, наиболее вероятный кандидат на пост главы КГБ.

С 1956 года Миронов возглавлял ленинградское управление КГБ. Ему удалось сблизиться с Хрущёвым на почве реформирования спецслужб. После развенчания культа личности чекисты оказались под огнём партийной критики, и методы их работы решено было существенно подкорректировать.

Органы предполагалось переориентировать не столько на раскрытие, сколько на профилактику преступлений, ну и добавить немного гуманности. Миронов хрущёвские предложения активно поддержал и после смещения Серова и его замены Шелепиным был назначен заведующим административным отделом ЦК, в чьи функции входило кураторство над силовиками.