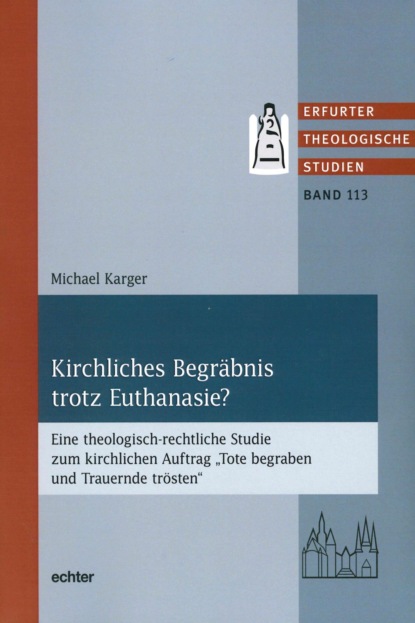

Kirchliches Begräbnis trotz Euthanasie?

- -

- 100%

- +

35 Vgl. G. Minois, Geschichte des Selbstmords, Düsseldorf 1996; P. Ariès, Geschichte des Todes, München 1993; L. Ruland, Geschichte der kirchlichen Leichenfeier, Regensburg 1903; P. Lex, Das kirchliche Begräbnisrecht – historisch-kanonistisch dargestellt, München 1904; W. Thümmel, Die Versagung der kirchlichen Bestattungsfeier, Leipzig 1902; C. A. Kerin, The Privation of Christian Burial. An Historical Synopsis and Commentary (Nachdruck Washington D.C. 1941) (CLSt 136), Cleveland 1985.

36 J. F. Schannat/J. Hartzheim (Hg.), Concilia Germaniae: in 11 tomis (Nachdruck Köln 1759-1790), Aalen 1970-1996; L. Körntgen, Studien zu den Quellen der frühmittelalterlichen Bußbücher (QFRM 7), Sigmaringen 1993; H. Jedin, Kleine Konziliengeschichte (Herderbücherei 51), Freiburg/Br. 81969; F. W. Wasserschleben (Hg.), Die Bußordnungen der abendländischen Kirche (Nachdruck Halle 1851), Graz 1958; G. Schneemann/T. Granderath (Hg.), Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum: Collectio lacensis, Freiburg/Br. 1870-1892; W. Smets (Hg.), Des hochheiligen, ökumenischen und allgemeinen Concils von Trient Canones und Beschlüsse: nebst den darauf bezüglichen päpstlichen Bullen und Verordnungen und einem vollständigen Inhaltsverzeichnisse, Bielefeld 51858; J. Hardouin (Hg.), Conciliorum Collectio Regia Maxima. Acta Conciliorum Et Epistolæ Decretales Ac Constitutiones Summorum Pontificum: Tomis Duodecim in folio, Parisiis 1714-1715.

37 Für den CIC/1917: F. X. Wernz/P. Vidal, Ius Canonicum. Tomus IV: De Rebus. Vol I: Sacramenta, Sacramentalia, Cultus divinus, Coemeteria et Sepultura ecclesiastica, Romae 1934; A. Vermeersch/J. Creusen, Epitome Iuris Canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum. Tomus II: Liber III Codicis Iuris Canonici (Museum Lessianum. Section théologique), Romae 71954; F. M. Cappello, Summa Iuris Canonici in usum scholarum concinnata. Volumen II, Romae 61962; M. Conte a Coronata, Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. Volumen II. De Rebus, Romae 51962; E. Eichmann, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici. Bd. II: Sachenrecht, Prozeßrecht, Strafrecht, Paderborn 31930. Für den CIC/1983: W. Aymans/K. Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici. Bd. III: Verkündigungsdienst und Heiligungsdienst, Paderborn 132007; S. Demel, Art. Bestattung, kirchliche, in: Dies., Handbuch Kirchenrecht. Grundbegriffe für Studium und Praxis, Freiburg/Br. 22013, 55-66; K. Lüdicke (Hg.), Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Essen seit 1984 (Loseblattwerk); J. P. Beal/J. A. Coriden u.a. (Hg.), New Commentary on the Code of Canon Law, New York 2000.

38 Vgl. J. Schnabel, Begräbnisverweigerung nach Selbsttötung? Eine rechtshistorische und rechtsdogmatische Untersuchung (Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit an der WWU Münster), Münster 2014; G. Stork, Das Recht auf ein kirchliches Begräbnis. Normenentwicklung vom Codex Iuris Canonici von 1917 zum Gesetzbuch von 1983 hinsichtlich der Begründung und der Grenzen dieses Rechts (Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit an der WWU Münster), Münster 1993; H. J. F. Reinhardt, Das kirchliche Begräbnis, in: J. Listl/H. Schmitz (Hg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg 21999, 1016-1020; R. Althaus, Das kirchliche Begräbnis – kirchenrechtliche Aspekte, in: W. Haunerland/A. Poschmann (Hg.), Engel mögen dich geleiten. Werkbuch zur kirchlichen Begräbnisfeier, Trier 2009, 33-50.

39 Vgl. H. Magon, Ängste und Bedürfnisse schwerkranker und sterbender Menschen (Teil 1), in: Z Palliativmed 15 (2014) 94-99; H. Schanda/T. Stompe (Hg.), Der freie Wille und die Schuldfähigkeit in Recht, Psychiatrie und Neurowissenschaften (Wiener Schriftenreihe für Forensische Psychiatrie), Berlin 2010; E. Schockenhoff, Die ethischen Grundlagen des Rechts (Kirche und Gesellschaft 349), Mönchengladbach 2008; F. Lettke/W. H. Eirmbter u.a., Krankheit und Gesellschaft. Zur Bedeutung von Krankheitsbildern und Gesundheitsvorstellungen für die Prävention, Konstanz 1999; J. Römelt, Freiheit, die mehr ist als Willkür. Christliche Ethik in zwischenmenschlicher Beziehung, Lebensgestaltung, Krankheit und Tod. Handbuch der Moraltheologie 2, Regensburg 1997.

40 Vgl. J. Sautermeister, Erschöpfter Lebenswille? Individualethische Anmerkungen zur Debatte um den assistierten Suizid, in: HerKorr 69 (2015) 78-83; T. Bronisch, Der Suizid. Ursache, Warnsignale, Prävention, München 62014; W. Dorrmann, Suizid. Therapeutische Interventionen bei Selbsttötungsabsichten, Stuttgart 72012; E. Bauer/R. Fartacek u.a., Wenn das Leben unerträglich wird. Suizid als philosophische und pastorale Herausforderung, Stuttgart 2011; V. Lenzen, Selbsttötung. Ein philosophisch-theologischer Diskurs mit einer Fallstudie über Cesare Pavese, Düsseldorf 1987; E. Ringel, Der Selbstmord. Abschluss einer krankhaften psychischen Entwicklung. Eine Untersuchung an 745 geretteten Selbstmördern (Reprints Psychologie 19), Frankfurt/Main 41985.

41 Vgl. W. Kasper, Barmherzigkeit: Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens, Freiburg/Br. 2012; M. Graulich, Salus animarum – suprema lex. Der Beitrag des Kirchenrechts zu einer Ethik der Seelsorge, in: M. Graulich/M. Seidnader (Hg.), Unterwegs zu einer Ethik pastoralen Handeln, Würzburg 2011, 23-40; R. Raith, Salus animarum und aequitas canonica als Grenzen des kirchlichen Verwaltungshandelns, in: U. Kaiser/R. Raith u.a. (Hg.), Salus animarum suprema lex. FS Max Hopfner (Adnotationes in ius canonicum 38), Frankfurt/Main 2006, 337-352; M. Wijlens, Salus animarum suprema lex. Mercy as a Legal Principle in the Application of Canon Law, in: Jurist 54 (1994) 560-590; T. Schüller, Die Barmherzigkeit als Prinzip der Rechtsapplikation in der Kirche im Dienste der salus animarum: ein kanonistischer Beitrag zu Methodenproblemen der Kirchenrechtstheorie (FzK 14), Würzburg 1993. Zur Bedeutung der Formulierung des konkreten Sachverhalts siehe M. Wijlens, Eucharistiegemeinschaft mit anderen Christen. Vom Verbot mit Ausnahmen zur Erlaubnis unter Bedingungen als Folge neuer ekklesiologischer Einsichten, in: E. Güthoff/S. Haering (Hg.), Ius quia iustum. FS Helmuth Pree (KStT 65), Berlin 2015, 625-649; M. Wijlens, Krankenseelsorge in konfessionsverbindenden Ehen. Eine ekklesiologisch-kirchenrechtliche Betrachtung, in: S. Haering/J. Hirnsperger u.a. (Hg.), In mandatis meditari. FS Hans Paarhammer (KStT 58), Berlin 2012, 781-799.

42 Einer generellen Gewährung oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses im Kontext von Euthanasie ist prinzipiell die Unvereinbarkeit allgemeiner Aussagen mit der Komplexität des konkreten Lebens mit seinen spezifischen und einzigartigen Situationen entgegenzuhalten. Eine allein auf Basis der Rechtsinterpretation ohne vorherige Reflexion des konkreten Sachverhalts getroffene Entscheidung unterläge immer dem Verdacht, entgegen der kanonischen Billigkeit der konkreten Situationen einen nicht passenden „Stempel“ aufzudrücken.

43 Die Beschäftigung mit den Zeichen der Zeit mit dem Ziel einer angemessenen theologischen wie pastoralen Reaktion und adäquaten Verkündigung der kirchlichen Lehre in der Welt von heute forderte Papst Johannes XXIII. (1881-1963, Papst: 1958-1963) am 11. Oktober 1962 in seiner Rede zur Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils (1962-1965): „Die Hauptaufgabe des Konzils [und in dessen Rezeption der Kirche] besteht darin, dass unveräußerliche Überlieferungsgut der christlichen Lehre wirksamer zu bewahren und zu lehren. […] Damit aber diese Lehre die vielen und verschiedenen Bereiche menschlicher Aktivitäten erreicht […], ist es vor allem notwendig, daß die Kirche sich nicht von der unveräußerlichen Glaubensüberlieferung abwendet, die sie aus der Vergangenheit empfangen hat. Gleichzeitig muß sie auf die Gegenwart achten, auf die neuen Lebensverhältnisse und -formen, wie sie durch die moderne Welt geschaffen wurden.“ [Vgl. Ioannes PP. XXIII., Allocutio Gaudet mater Ecclesia (11.10.1962), in: AAS 54 (1962) 786-796, 790-791 zitiert nach der deutschen Übersetzung von Nikolaus Klein in W. Bühlmann, Johannes XXIII. Der schmerzliche Weg eines Papstes. Mit dem authentischen Text der Konzilseröffnungsrede (TTB 259), Mainz 32000, 114-129, 120-121.] Dieser Leitsatz kirchlichen Denkend und Handelns wurde in der Pastoralkonstitution des Konzils Gaudium et spes wie folgt ausgedrückt: „Zur Erfüllung dieser Aufgabe obliegt der Kirche alle Zeit die Pflicht, die Zeichen der Zeit zu erforschen und im Licht des Evangeliums auszulegen, so dass sie in einer der jeweiligen Generation angemessenen Weise auf die beständigen Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach ihrem gegenseitigen Verhältnis antworten kann. Es ist deshalb nötig, dass die Welt, in der wir leben, sowie ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihr oft dramatischer Charakter erkannt und verstanden werden.“ [VatII GS Art. 4 Abs. 1. Abgedruckt in: Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II., Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes (07.12.1965), in: AAS 58 (1966) 1025-1115. Dt. Übersetzung: P. Hünermann/B. J. Hilberath (Hg.), Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil 1. Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen. Lateinischdeutsche Studienausgabe, Freiburg/Br. 2004, 592-749. (Im Folgenden wird die Pastoralkonstitution unter Verwendung des Kürzels VatII zusammen mit den Initialen GS und Angabe der Artikel- und Abschnittsnummer zitiert.)]

44 Dieses Verständnis vom Verhältnis von Theologie und kanonischem Recht geht grundsätzlich zurück auf die niederländische Kanonistin und Theologin Myriam Wijlens [Vgl. M. Wijlens, Sharing the Eucharist. A Theological Evaluation of the Post Conciliar Legislation, Lanham 2000, 1-16.].

45 Vgl. ebd., 3.

46 Vgl. ebd., 4.

47 Nach Ansicht von Wijlens muss diese Hermeneutik des Verhältnisses von Theologie und Recht nicht nur in der Rechtsinterpretation und -anwendung, sondern auch in der Gesetzgebung das leitende Prinzip sein, wenn, wie der kirchliche Gesetzgeber selbst normiert hat, „das Heil der Seelen […] in der Kirche immer das oberste Gesetz“ [Vgl. ebd., 5.] ist.

48 Vgl. ebd., 6.

49 Ioannes Paulus PP. II., Constitutio apostolica Sacrae disciplinae leges (25.01.1983), in: AAS 75/II (1983) VII-XIV, XI. Dt. Übersetzung in: Ioannes Paulus PP. II. - Johannes Paul II., Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges – Apostolische Konstitution zur Promulgation des CIC, in: Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannes Pauli PP. II. promulgatus – Codex des kanonischen Rechts. Lateinischdeutsche Ausgabe mit Sachverzeichnis. Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz, der Österreichischen Bischofskonferenz, der Schweizer Bischofskonferenz, der Erzbischöfe von Luxemburg und von Straßburg sowie der Bischöfe von Bozen-Brixen, von Lüttich und von Metz, Kevelaer 52001, X-XXIII, XIX. (Im Folgenden wird die Apostolische Konstitution in deutscher Übersetzung unter Verwendung der Initialen SDL und der römischen Seitenangaben zitiert.)

50 Der systematische Aufbau wurde mit Blick auf den CIC/1983 an die Konsequenzen der Theologie und Ekklesiologie des II. Vatikanischen Konzils als hermeneutischer Schlüssel der Codexreform und der Codexinterpretation angepasst (8.1.).

51 Zur Debatte um den befürchteten Slippery-Slope- bzw. Dammbruch-Effekt siehe G. v. Loenen, „Das ist doch kein Leben mehr!“ Sterbehilfe in den Niederlanden, in: R. Beckmann/C. Kaminski u.a. (Hg.), Es gibt kein gutes Töten. Acht Plädoyers gegen Sterbehilfe (Edition Sonderwege), Leipzig 2015, 159-169; J. Römelt, Christliche Ethik in moderner Gesellschaft. Bd. 2: Lebensbereiche, Freiburg/Br. 2009, 292; R. Kipke, Schiefe-Bahn-Argumente in der Sterbehilfe-Debatte, in: ZME 54 (2008) 135-145; H. Schlögel/M. Hoffmann, Passive und aktive Sterbehilfe. Neuere Definitions- und Unterscheidungsprobleme, in: StZ 225 (2007) 89-99, 93-94; G. Klinkhammer, „Ohne Dialog gibt es keine guten Entscheidungen.“ Interview mit Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio, in: DÄ 104 (2007) A224-A226, A225; F. Thiele, Aktive Sterbehilfe. Eine Einführung in die Diskussion, in: F. Thiele (Hg.), Aktive und passive Sterbehilfe. Medizinische, rechtswissenschaftliche und philosophische Aspekte (Neuzeit und Gegenwart), München 2005, 9-29, 16.

I. TERMINOLOGISCHE ABGRENZUNGEN

2. Begriffsbestimmung

Dem Betrachter der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurse, der staatlich-gesetzlichen Regelungen sowie der kirchlich-lehramtlichen Aussagen über (ärztliche) Handlungen am Lebensende, die mit der Intention vollzogen werden, entweder den Tod von schwerkranken Menschen herbeizuführen oder diese sterben zu lassen, zeigt sich eine ambivalente Terminologie: erstens wird im internationalen Kontext vorwiegend von euthanasia gesprochen und somit an die antike Verwendung des Wortes angeknüpft, während im deutschsprachigen Raum wegen der historischen Ereignisse und der euphemistischen Karikatur des Euthanasiebegriffs durch das NS-Regime vor allem der Terminus Sterbehilfe Verwendung findet; zweitens werden die beiden Oberbegriffe und die verschiedenen darunter subsumierten Handlungen unter Zuhilfenahme von Adjektiven (wie aktiv – passiv, direkt – indirekt, freiwillig – unfreiwillig – nichtfreiwillig, etc.) inhaltlich ausgestaltet; drittens gibt es Konzepte, die auf diese Terminologie vollkommen verzichten und gänzlich andere Termini verwenden (Tötung auf Verlangen, Schmerzenslinderung, Sterbenlassen). Diese terminologische Ambivalenz erschwert eine einheitliche Diskussion und führt oftmals zu Missverständnissen und divergierenden moralischen Bewertungen, weshalb es für die vorliegende Studie aus Gründen der Wissenschaftlichkeit und der Versachlichung der Materie unerlässlich erscheint, den inhaltlichen Ausführungen eine Begriffsbestimmung voranzustellen.1

Zur Differenzierung der geläufigen Terminologie für die bewusste Herbeiführung des Todes, Behandlungsabbruch bzw. -verzicht und Todeseintritt nach Schmerzmittelgabe wird in einem ersten Schritt ein Überblick über die historische Genese sowohl des Euthanasie- als auch des Sterbehilfeterminus ‘ gegeben, ohne dabei in eine normative Beurteilung zu verfallen. Abgeschlossen wird dieser Punkt mit einer kritischen Analyse der beiden Termini. In einem zweiten Schritt wird der Betrachtungshorizont durch die unterschiedlichen Differenzierungen erweitert und zugrunde liegende Handlungen näher spezifiziert. Positionen, die eine gänzlich andere Terminologie vorschlagen, können aufgrund ihrer Fülle nicht vollständig aufgeführt werden. In einem dritten Schritt werden die in der Gesellschaft gängigen Begriffe zu der Terminologie des kirchlichen Lehramtes ins Verhältnis gesetzt.

2.1. Begriffsgenese – Euthanasie und Sterbehilfe

Die Begriffe Euthanasie und Sterbehilfe begegnen im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs zur Bezeichnung der verschiedenen (medizinischen) Möglichkeiten zur Herbeiführung des Todes, zur Schmerzlinderung und zur Ermöglichung des Sterbens am häufigsten. Auch der Seelsorger vor Ort wird mit ihnen konfrontiert und muss um deren inhaltliche Konnotationen und terminologische Probleme wissen, da er für die Ausübung seines Dienstes die bezeichnete Handlung auf ihren moralischen Gehalt hin prüfen muss.

2.1.1. Zum Euthanasiebegriff

Griechische und römische Antike

Das in der griechisch-hellenistischen Antike gebräuchliche Wort εὐθάνατος entstand aus der Verbindung des griechischen Präfixes εὐ (gut, schön) mit dem Nomen Θάνατος (Tod). Seine ursprüngliche Bedeutung ist guter Tod.2 Der früheste Beleg für den Begriff εὐθάνατος findet sich beim griechischen Dichter Kratinos (um 500-um 420 v. Chr.),3 der darunter einen leichten Tod verstand und eine in der damaligen Gesellschaft und unter den Gelehrten für gut befundene Art des Todeseintritts beschrieb: ohne vorhergehende langwierige Krankheit. In ähnlicher Weise verwendete der Dichter Menandros (342/341-293/292 v. Chr.) den Begriff εὐθάνατος, um einen rechtzeitigen Tod zu beschreiben, da der zunehmende Alterungsprozess kritisch betrachtete wurde.4 Die substantivierte Form εὐθανασία verwendete erstmalig der Komödiendichter Posidipp (um 300 v. Chr.) als Form eines leichten und rechtzeitigen Todes.5 Die Stoiker bewerteten nicht den Eintritt des Todes, sondern die Einstellung des Menschen in Relation zu seinem Tod. Dieser war dann gut, wenn er würdevoll angenommen wurde.6 Nachdem es im Zuge der Expansion des römischen Reiches zu einer geistigen Beeinflussung des römisch-lateinischen Kulturkreises durch griechisch-hellenistisches Gedankengut gekommen war, begegneten im latinisierten Begriff euthanasia die inhaltlichen Vorstellungen zum εὐθάνατος bzw. zur εὐθανασία. So berichtet der jüdische Historiker Flavius Josephus (37/38-um 100 n. Chr.) vom ehrenvollen Tod.7 Schließlich beurteilte der Historiker Sueton (um 70-um 122 n. Chr.) den schnellen Tod des Kaisers Augustus (63 v. Chr.-14 n. Chr.) als gut.8 Es gilt festzuhalten, dass der Euthanasiebegriff in der Antike eine disparate Verwendung fand und vor allem der Beschreibung des Sterbeprozesses und der Beurteilung von dessen Annahme diente. Ausdruck einer intendierten oder bewussten Herbeiführung des Todes war er nicht.

Mittelalter und Renaissance

Im sich ausbreitenden Christentum gab es ebenfalls eine Reflexion über den Sterbeprozess. Sie zeigte sich eher als christlich eingefärbtes Nachdenken über die individuelle Gestaltung des Sterbens als Vorbereitung auf die eschatologische Gottesschau. Der sterbende Gläubige wurde im Moment des bevorstehenden Todes zu einer umfassenden moralischen Selbstprüfung aufgerufen, um Seele und Gewissen auf noch existierende, d. h. ungebeichtete Sünden hin zu ergründen. Diese letzte Chance sollte erkannt und genutzt werden, um für jene Vergehen, die „den Zutritt in den Himmel erschweren oder diesen ganz und gar unmöglich machen“9, Reue zu zeigen und womöglich Buße zu tun. Ziel war es, ungeachtet der bisherigen Lebensführung dem postmortalen Weg einen anderen Verlauf zu geben.10 Dieser Reflexionsprozess wurde jedoch nicht mit dem Begriff euthanasia bezeichnet, sondern unter dem Oberbegriff ars moriendi (Sterbekunst) zusammengefasst. Dahinter verbarg sich das theologische Verständnis, dass der Gläubigen „ewiges Geschick von ihrer sittlichen Verfassung in der Todesstunde abhinge.“11 Der Euthanasiebegriff verschwand für die folgenden Jahrhunderte in der Versenkung und erfuhr erst in den utopischen Schriften der Renaissance vor allem durch Thomas More (1478-1535) und Francis Bacon (1561-1626) eine Wiederbelebung.12

In Utopia beschrieb More die aktive Herbeiführung eines guten Todes als vernünftige Handlung am Lebensende, wenn „trotz optimaler Pflege und medizinischer Versorgung eine Genesung nicht mehr zu erreichen ist.“13 Er zeichnete einen Kontext, in dem Menschen an einer schweren, zum Tode führenden Krankheit litten, und unerträglichen Schmerzen geplagt wurden, den Aufgaben des Lebens nicht mehr gewachsen waren oder aber anderen zur Last fielen.14 Obwohl More den Euthanasiebegriff selbst nicht verwendete, transferierte er als erster Autor die Thematik von einer rein deskriptiven auf eine handlungsorientierte Ebene.15 Ein Jahrhundert später war es Francis Bacon, der den More’schen Ansatz im Horizont der Neuordnung der Wissenschaften und der Frage nach Stand und Möglichkeiten der Medizin16 aufgriff und mit dem Euthanasiebegriff in Verbindung brachte. Es forderte für die unheilbar Kranken ein schmerzloses Sterben, indem die Ärzte mithilfe einer medikamentösen Schmerzlinderung ein „schönes und leichtes Hinscheiden […] bewirken“17. Eine bewusste Herbeiführung des Todes subsumierte er unter dem Begriff Euthanasie nicht.

Das erneute Aufkommen des Euthanasiebegriffs steht in Verbindung mit dem immensen Entwicklungsschub der zeitgenössischen Medizin, der von tiefgreifenden Erkenntnissen bezüglich der menschlichen Anatomie, des Herz-Kreislauf-Systems, der Funktionalität der Organe und der diagnostischen Möglichkeiten begleitet war.18

Aufklärung

Mit der Aufklärung begann innerhalb der medizinischen Wissenschaft eine Reflexion des Euthanasiebegriffs und der zugrunde liegenden Handlungen. Während die aktive Herbeiführung des Todes auch trotz starker Schmerzen gänzlich abgelehnt wurde, gestaltete sich um Bacons Verständnis von Euthanasie als eine für Ärzte verpflichtende palliativmedizinische Sterbebegleitung eine rege Diskussion. Bacon rezipierend prägte der Mediziner Zacharias Philippus Schulz (Lebensdaten unbekannt) den Begriff der euthanasia medica, unter der er die ärztliche Begleitung eines Sterbenden durch Grundversorgung und Schmerzmittelgabe verstand. Da er wiederum den in Kauf genommenen Tod aufgrund schmerzlindernder Medikamente im Gegensatz zu Bacon strikt ablehnte,19 steckten Bacons und Schulz’ Ansätze in der folgenden medizinethischen Diskussion über die Zulässigkeit einer Medikamentengabe zur Linderung der Schmerzen für die Gestaltung eines guten Todes den Rahmen ab. Als Befürworter von Bacons Thesen, die um die Jahrhundertwende breiter akzeptiert waren,20 sind beispielsweise Nicolaus Paradys (1740-1812) und Johann Christian Reil (1759-1813) zu nennen. Sie erachteten euthanasia als genuine Aufgabe des Arztes, den Tod so leicht, so erträglich als möglich zu machen.21 Es gab allerdings auch vereinzelte Positionen, die unter Euthanasie eine aktive Tötung auf Verlangen verstanden.22

Neben den medizinischen Erkenntnissen evozierte Charles Darwin (1809-1882), der mit seiner Evolutionstheorie und seinen empirischen Forschungsergebnissen der natürlichen Selektion in der Tierwelt23 „ein neues Fundament für die Bewertung von Lebenswert bildete“24, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Überlegungen über eine Ausscheidung des Schwachen den Euthanasiebegriff.25 In Applikation von Darwins Thesen auf den Staat als lebenden Organismus wurde der Begriff der Sozialeuthanasie im Sinne eines Aussortierens des schlechten Erbguts sowie eines Sterbenlassens der kranken, behinderten und schwachen Mitglieder der Gesellschaft geprägt. Diesbezügliche wissenschaftstheoretische Studien des Sozialdarwinismus26, der Eugenik27 und der Rassenhygiene28 haben letztlich der NS-Ideologie der Vernichtung lebensunwerten Lebens und der damit einhergehenden Pervertierung des Euthanasiebegriffs den gedanklichen Boden bereitet. Diese Theorien des späten 19. Jahrhunderts verfolgten dabei keine aktive Tötung im medizinischen Sinn als Erlösung von Schmerzen, sodass der Begriff eine außermedizinische, rassenhygienische Konnotation erfuhr.

Für die Zeit der Aufklärung und des sich anschließenden 19. Jahrhunderts ist festzuhalten, dass die starke medizinische Entwicklung einerseits zu Fragen über Möglichkeiten und Grenzen der Behandlungsansätze und Therapien führte. Konfrontiert mit der Evolutionstheorie Darwins und den darin gründenden Selektionstheorien menschlicher Gesellschaft zur Verbesserung der Rasse wurde der Euthanasiebegriff andererseits häufiger in die inhaltliche Nähe zur Gestaltung eines guten Todes für behinderte, schwache, kranke und alte Menschen gestellt, die die Rasse schwächten. Der Euthanasiebegriff wurde einem spürbaren Wandel unterzogen und fast gänzlich seiner deskriptiven Beschreibung eines guten Todes entzogen. Er diente vorwiegend als Synonym einer zugrundeliegenden, den Tod herbeiführenden Handlung zur Ausscheidung der Schwachen.