- -

- 100%

- +

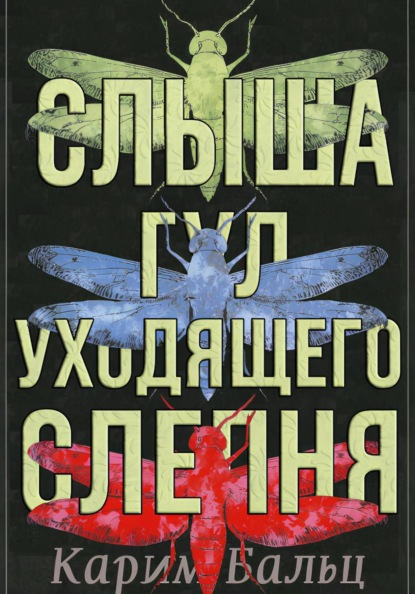

На даче меня одолевали слепни. Не то чтобы совсем одолевали – не покусали до смерти и не свели с ума. Скорее, они установили свой режим. И ведь вроде бы и не трогают, но напоминают о себе гулом у виска. Гулом тяжёлым, жирным, похожим на звук маленького дизельного генератора, который где-то завёлся и теперь не может остановиться.

Дача была не моя. Я снимал её у дальней родственницы, тёти Кати, которая уехала в Германию к дочери. «Поживи, Мишутка, – писала она в смс, – воздух хороший. Только с краном на кухне не балуйся, он текёт, но если знать, в какую сторону стукнуть…» Меня это даже обрадовало. В городе я остался без работы, три месяца провалялся в четырёх стенах, задыхался от безденежья и собственного бессилия. Работал я тогда корректором в небольшом издательстве, которое тихо умирало, хоть и заваленное заказами на каталоги сантехники и юбилейные брошюры для почётных работников ЖКХ. Уволили по сокращению, выдав расчёт и пожелав удачи. И тут вдруг – предложение: присмотреть за домом, пожить в тишине, почти даром. Я схватился за эту соломинку, как утопающий.

Приехал, нашёл злополучный кран. Стукнул в нужную сторону, как учили. Кран захлебнулся, хрипнул и умер с тихим свистом. Воздух, и правда, был хороший. Пахло хвоей, горячим смолистым деревом и тихой, благородной заброшенностью. И ещё – слепнями.

Первого я заметил утром, на второй день. Он сидел на потёртой дерматиновой спинке кресла-качалки и, кажется, медитировал. Чёрный, лаковый, с мутными зеленоватыми глазами-полусферами. Я подошёл ближе. Он не улетел. Его брюшко дышало тяжело, методично. Я подумал тогда, что он старый. Старый, отставной слепень. Пожил, насосался крови колхозников и дачников, а теперь отдыхает на пенсии. Может, даже получает какую-нибудь слепниную пенсию – в каплях дёгтя или в граммах лошадиного пота.

Я махнул рукой. Он взлетел с неохотным, обиженным жужжанием, сделал круг по комнате и сел на подоконник, спиной ко мне. Мне стало неловко. Я потревожил его покой. Налил себе чаю, сел на то самое кресло. Мы молчали. Он – на подоконнике, я – в кресле. Так прошёл час. Может, больше. Время на даче текло иначе, не линейно, а по кругу, как курсировал тот слепень. Солнце двигалось по стене, и вот луч поймал его. Чёрное тело вспыхнуло синеватым металлическим огнём. Не насекомое, а крошечный кусочек ночи, забытый днём на стекле. И тогда я почувствовал странную близость. Мы с ним были чем-то похожи. Оба – не на своём месте. Он должен бы парить над лугом, над стадом, а он тут, в комнате с ковром «под Персию» и с фотографией розовощёкой тёти Кати на лыжах. Я должен был бы сидеть в душном офисе, выискивать опечатки в описаниях смесителей. Впрочем, неважно, что я должен был. Теперь я был здесь.

На следующий день их стало больше. Они проникали в дом каким-то своим, слепниным образом. Не через дверь – дверь я держал закрытой. Не через окна, ведь сетки были целы. Они материализовались в полуденном мареве, возникали из солнечных пятен на полу. Их гул стал фоном моей жизни. Я пытался читать, а они садились на корешок книги. Пытался писать – одна особо наглая особь устроилась на ободке моей чашки, будто собиралась диктовать.

Я вышел на улицу, чтобы от них уйти. Это была ошибка. Снаружи их был легион. Не туча, нет. Туча – это про комаров, про мошку. Это было что-то иное. Они патрулировали воздушное пространство участка с деловым, хозяйским видом. Не суетясь. Каждый знал свой сектор. Один дежурил над ржавой бочкой с дождевой водой. Другой – на солнечной тропинке к уборной. Третий, самый крупный, с седыми полосками на брюхе, как у генерала, восседал на флюгере покосившегося скворечника.

Я сел на крыльцо. И тут ко мне подошёл сосед. Я его раньше не видел. Он вышел из-за забора, неспеша, с сигаретой в зубах. Мужик лет шестидесяти, в выцветшей тельняшке и берете. Лицо обветренное, спокойное, с сетью мелких морщин вокруг глаз, будто щурился он, но только не от солнца, а от какой-то внутренней, давней мысли.

– Здрасьте, – сказал он. – Катинский?

– Вроде того. Снимаю, слежу за домом.

– Так, – протянул он, оценивающе глядя на меня сквозь дым. – А я – Пал Палыч. Рядом. – Он кивнул на свой дом, который тонул в зарослях малины. – Слепни донимают?

– Как видите.

– Ага. Так вот, учтите: они не донимают. Неа. Они работают, – философски заметил Пал Палыч. – Ваш участок – у них подразделение особое, подразведочное. Вот этот, например, – он ткнул пальцем с жёлтым от никотина ногтем куда-то в сторону, – у него стаж. Он ещё при Катерине служил. Насосался крови советской, постсоветской. Теперь, глядишь, и российской попробует.

Я фыркнул. Пал Палыч не улыбнулся. Он говорил совершенно серьёзно.

– Вы их не бейте, – сказал он вдруг. – Они, конечно, твари. Но система. Вы же систему ломать не будете? У вас тут экосистема хрупкая. Мышь сдохнет – сова улетит. Слепня перебьёте – ласточки затоскуют. А ласточки – это красиво.

– А больно кусаются? – спросил я.

– Больно, аж зверски, – кивнул Пал Палыч. – Но честно. Не как комар – украдкой, по-воровски. Слепень тебе объявляет. Жужжит, кружит, садится. Даёт время осознать. Укусит – и сразу отпускает. Не торчит в тебе, как шпик. Уважает.

Он докурил, бросил окурок, аккуратно раздавил его каблуком кирзового сапога с грязным бортиком.

– Заходите как-нибудь, чайку попьём. Коллекцию покажу.

– Коллекция? Бабочек?

– Каких бабочек? Слепней же. – И, увидев моё лицо, пояснил: – Мёртвых, естественно. На булавках. Не пожалеете: интересней, чем кажется.

Закончив мысль, он развернулся и ушёл за забор, растворившись в зелёной гуще. А я, ошарашенный этим сумбурным знакомством, остался сидеть под присмотром «генерала». Солнце пекло. Где-то далеко кричала птица-пеночка. И гудел, гудел бесконечный, деловой, неумолимый гул. Гул слепней, самой жизни, которая продолжалась, не спрашивая, хочу ли я её слышать. Она просто была. Лакированная, зелёноокая, жужжащая. И в ней, как оказалось, был свой строгий, неумолимый порядок. Ха, свои генералы и рядовые! Свои пенсионеры на подоконнике. И свой коллекционер в тельняшке за забором…

Я встал, чтобы зайти в дом. И в этот момент «генерал» сорвался со скворечника. Он не полетел ко мне. Он сделал круг над крышей, высоко, будто совершал плановый облёт территории. Его тело на солнце сверкало, как капля нефти. А потом он исчез за соснами. Ушёл с докладом. Куда? Не знаю. Наверное, к Пал Палычу. В коллекцию.

Я не пошёл к соседу в тот же день. Не пошёл и на следующий. Мне нужно было освоиться, принять правила этого нового, дребезжащего мира. Слепни стали моими сожителями. Постепенно я научился различать их по характеру гула. У молодых, горячих – звук был назойливый, прерывистый, с какой-то вопросительной интонацией. У старых, вроде того первого пенсионера – гудел низкий, ровный бас, полный уставшей уверенности. «Генерал» вообще летал почти бесшумно, лишь изредка издавая сухой, щёлкающий звук, будто переключал какую-то невидимую передачу внутри своего лакированного корпуса.

В какой-то момент я вообще перестал их прогонять. Мы выработали культуру взаимодействия. Они не садились на меня, пока я неподвижен. Если я вставал и шёл – они отступали, но сопровождали, держась на почтительном расстоянии в полметра. Я начал понимать их график. Утреннее дежурство – с девяти до одиннадцати. Затем час перекура, или что у них там. В полдень – пик активности, патрулирование границ участка. После трёх – спад. К вечеру оставались только самые упорные, а ночью царствовали комары и моль.

Как-то раз, уже на исходе недели, я вышел вечером подымить на крыльцо. Воздух был тёплый, густой, пахло скошенной где-то травой и душистой земляникой. И тишиной. Такой редкой, звенящей тишиной, которая бывает только в деревне. Ни гула, ни жужжания. Я даже встревожился. Куда они все делись?

И тогда я увидел его. Того самого, первого. Я был уверен, что узнал правильно, слишком уж он был примечательный. Он сидел на поручне крыльца, в тени. Не двигался. Я присел рядом и пригляделся. Он был жив, его брюшко слабо пульсировало. Но в нём не было никакой энергии, ни желания лететь, ни даже интереса. Просто сидел. На его фасеточных глазах, тех самых мутно-зелёных полусферах, играл последний отсвет заката. Я протянул руку, медленно, чтобы не спугнуть. Он не шелохнулся. Я провёл пальцем в сантиметре над его спинкой. Он лишь слегка дёрнул крылом, будто отмахиваясь от назойливого воспоминания.

В тот момент я понял, что он умирает. Не сейчас, не мгновенно. Он тихо, с достоинством угасал. Отслужил своё, насосался чужой жизни и теперь возвращал долг, испаряясь в сумеречный воздух. Мне стало не по себе. Я встал, зашёл в дом, захлопнул дверь. Но образ его – угольно-чёрного, неподвижного, застывшего в ожидании конца – не выходил из головы.

Наутро его не было на крыльце. На том месте, где он сидел, лежала крошечная, чёрная, приплюснутая горошина. Я поднял её. Это был он. Точнее, то, что от него осталось. Лёгкий, как пепел, пустой хитиновый купол. Я отнёс его в дом, положил на подоконник, рядом с томиком Довлатова. Не знаю зачем. Может, как памятник. Может, как пропуск в этот странный мир.

И вот лишь после всех этих событий я пошёл к Палычу.

Его дом оказался не просто заросшим малиной. Он был ею поглощён. Малина ползла по стенам, невежливо лезла в окна, образовывала густые, непроходимые арки над тропинкой. Пробираться пришлось, как сквозь чащу. Дом был старый, бревенчатый, почерневший от времени. На крыльце стояли две кадушки с землёй, где чахли какие-то бледные цветки. Дверь была приоткрыта. Я постучал костяшками пальцев по рассохшемуся косяку.

– Входите, не стесняйтесь! – донёсся из глубины голос Пал Палыча.

Я секунду помялся на пороге и вошёл. Внутри пахло старой древесиной, сушёной травой и чем-то ещё – сладковатым, химическим. Как в школьном кабинете биологии. В первой комнате, служившей, видимо, и кухней, и гостиной, было темновато. Окна затеняла поднадоевшая уже малина. На столе стоял пузатый самовар, потухший, и лежала краюха чёрного хлеба. Но взгляд мой сразу притянула стена. Вернее, то, что на ней висело.

Не картина и не ковёр. Это была Коллекция. Большой прямоугольник под стеклом, с золочёным подрамным багетом, но багет был потёрт, позолота слезла местами. А внутри, на бархатном, выцветшем до цвета запёкшейся крови фоне, были аккуратно размещены десятки, если не сотни, булавок. И на каждой – слепень.

Я подошёл ближе. Они были разные. Крупные и помельче, чёрные, с синеватым или коричневатым отливом. Глаза их, некогда сложные, теперь были просто матовыми шариками, как у бисера. Под каждым экземпляром – аккуратная этикетка с номером и датой. Не названиями. Просто цифры: «14.07.1998», «03.08.2005», «22.06.2012».

– Нравится? – Пал Палыч вышел из соседней комнаты, вытирая руки о полотенце. На нём была та же тельняшка, но, кажется, чистая.

– Впечатляет, – честно сказал я.

– Вот такая у меня «летопись», – объявил он, подходя к стенду. – Хроника. Каждый экземпляр – свидетель своего времени. Ну-ка, обратите внимание.

Он указал на крупного слепня в левом верхнем углу. Дата: «19.07.1986».

– Этот ещё застойный. Крепкий, ладный. Кровь тогда была густая, наваристая, государственная. Он с совхозного стада, что за лесом было. Стадо распродали, коровы разбрелись, а он – остался. Прилетал сюда, на разведку. Я его поймал, когда он на мясе сидел. Мясо-то было то самое, тоже совхозное, пахшее силосом. Теперь такого и не найдёшь…

Палец двинулся вниз. «12.08.1991».

– А этот – лихой. Время было ветреное, неспокойное. Он и летал как угорелый, метался. И укус у него был нервный, дерзкий. Будто пробовал на вкус саму свободу. Или паниковал просто. Не разберёшь. Поймал я его в день путча. Сидел малец на радиоприёмнике, «Вести» слушал.

Я молчал, всматриваясь в сухие, безжизненные тельца. Казалось, они оживали, наполненные его словами.

– Вот «девяносто третий». Почти осенний. Резкий был, голодный. Кровь тогда уже похуже стала, жидковата. Люди нервные, злые. И слепни – тоже. А это – «двухтысячный» рядок. Сытые. Лоснящиеся. Брюшко – глядите – жирное, блестит. Время было тучное, коммерческое. Они тогда на новых дачниках отъедались, на банкирах этих, на менеджерах. На крови с консервантами, с дорогим коньяком.

Он говорил спокойно, методично, как учёный-энтомолог, только изучал он, похоже, не вид насекомых, а дух времени, застывший в хитине.

– А этот? – я, уже увлечённый метафорой, указал на слепня с недавней датой, «15.07.2021».

Пал Палыч нахмурился.

– Этот… Этот какой-то потерянный был. Летал без цели. Будто искал то ли прежнюю кровь, то ли прежний страх. Не нашёл. Сел на мою ловушку почти с облегчением. Печальный экземпляр.

Он помолчал, разглядывая свои ряды, и вдруг хмыкнул, словно вспомнил что-то важное.

– Хотя нет, не вся правда тут. Только половина. Продолжение – там.

Пал Палыч кивнул в сторону темного угла у печки, где на табуретке стояла небольшая деревянная шкатулка со стеклом, почерневшим от времени. Он подошел, смахнул с крышки невидимую пыль и открыл ее. Внутри, на бархате цвета застывшего вина, лежали не булавки с телами, а аккуратные ряды прозрачных крыльев. Они напоминали коллекцию опавших листьев, но листьев странных, геометрических, с тончайшим узором прожилок.

– Не понимаю, – признался я. – Крылья? Зачем отдельно?

– Так ведь ясно же, – сказал Пал Палыч, и в его голосе прозвучала снисходительность, какую можно наблюдать у учителя к нерадивому ученику. – Основная коллекция – это отчёт о питании. Что они ели, какую кровь пили. По ней видно, какое было время – сытое или голодное, спокойное или лихорадочное. А вот эта… – Он бережно, двумя пальцами, взял одно крыло и поднял его против света. Крыло затрепетало от его дыхания. – Это отчёт о работе. Они ведь не только ели. Они служили. Летали, патрулировали, границы охраняли. Крыло – это как трудовая книжка. Вот видишь этот мелкий надрыв по краю? Это не от старости. Это от того, что в девяносто третьем они как угорелые носились – будто чувствовали, что земля под ногами шатается. А вот это, цельное, – ещё с начала восьмидесятых. Тогда и полёт был более плавный, как у хорошего станка.

Он положил крыло обратно и закрыл шкатулку с тихим щелчком.

– Тушки на булавках – это история того, что они брали от мира. А крылья – история того, что они ему отдавали, чем наполняли, как и ради чего они жили. Без этого картина кривая получается.

Бывший военный (учитель?..) помолчал, глядя на стенд. Потом махнул рукой и пошёл к плите.

– Чай-то будем пить? Самовар я, правда, сегодня не растапливал. Электричеством, надеюсь, обойдёмся.

– А давайте, – согласился я, ещё не отрываясь от витрины. Мой взгляд скользил по рядам булавок. Каждая дата была как веха в чужой, забытой хронике. «1999» – слепень казался мелким и потрёпанным. «2008» – крупный, с брюшком в белую полоску, будто надевший праздничную манишку. «2014» – сухой, угловатый, с каким-то неестественным, напряжённым изгибом.

– И вы верите, что они… меняются? В зависимости от времени, от событий? – спросил я, поворачиваясь к хозяину дома.

Он аккуратно наливал воду из эмалированного чайника в старый электрический кипятильник.

– Не верю, а знаю. Я же тут живу. Всё вижу. Сначала совхоз коров держал – слепни были одни. Потом коров не стало – стали другие. Мельче, наглее. Кровь-то другая пошла. Раньше люди на земле работали, пот был солёный, настоящий. А теперь что? Сидят в офисах, пьют кофе. Кровь у них жидкая, с кофеином. Или вот дачники новые – отъедаются шашлыком, пьют вино импортное. Слепень всё это чувствует. Он же не просто кровь пьёт. Он… как бы сказать… атмосферу впитывает. Настроение. Страх, спокойствие, да алчность. Он как индикатор.

Мужчина поставил на стол два стакана в подстаканниках с тусклым мельхиоровым узором, бросил в каждый щепоть заварки из жестяной коробки.

– Возьмите тот стул, хорошо? Только осторожно, ножка пошатывается.

Я сел. В комнате стало совсем темно. Малина за окном жадно поглощала последний дневной свет. Пал Палыч включил настольную лампу под зелёным абажуром. Свет выхватил из мрака часть коллекции, и слепни замерцали тусклым, мёртвым блеском.

– А зачем всё же вы их собираете? – спросил я.

– Чтобы помнить, – просто ответил он. – Люди забывают. Говорят: «Раньше трава была зеленее, солнце ярче». Ерунда это всё! Трава та же. Солнце то же. Меняются только они сами. А как это показать-удостоверить? Фотографии? Так на фотографиях все улыбаются. А вот слепень… Он не врёт, нет. Он продукт своего сезона. Взял экземпляр, посмотрел – и всё ясно. Как по срезу дерева. Вот кольцо широкое – год сытый. Вот узкое – голодный.

Он налил в стаканы кипяток. Пахло слишком дешёвым чаем и пылью.

– Вы, молодой человек, не подумайте, я не сумасшедший. Я – наблюдатель. Раньше, при Катерине, я сторожем в пионерлагере работал. «Берёзка». Там тоже своя жизнь кипела. А я наблюдал. Потом лагерь закрыли. Теперь вот слепней наблюдаю. Система та же. Иерархия, работа, смена поколений. Только честнее.

Я глотал горячий чай и слушал. Его монотонный, спокойный голос сливался с гулом машинки за стеной – где-то в соседнем доме, наверное, шили. Гул слепней снаружи почти не был слышен. Но я знал доподлинно, что они там. Дежурят.

– И что они сейчас? – спросил я, потирая шею. – По вашей классификации.

Пал Палыч задумался, поглаживая щетину на щеке.

– Сейчас… Сейчас переходный период. Непонятный. Одни – старые, ещё с прошлой, сытой эпохи. Другие – новые, какие-то… растерянные. Злые, но бесцельные. Раньше злость была направленная. На скотину, на людей в поле. А сейчас? Кругом заборы, машины, кондиционеры. Непонятно, на кого злиться. Вот и летают кругами. Ждут чего-то.

– Чего ж?

– Не знаю. Может, новой крови. Может, просто конца. Как всё живое.

Он одним глотком допил свой чай, поставил стакан со звоном.

– Вы своего «генерала» уже видели?

– Того, что на скворечнике? – удивился я. Он же только что улетел.

– Его! – Пал Палыч одобрительно кивнул. – Рад, что вы его приметили. Он у вас, можно сказать, на посту. Ветеран.

Он как-то по-детски прищурился и одними губами улыбнулся.

– Я его много лет знаю. Вернее, не совсем его – там, поди, уже ни один десяток поколений сменился, – он сделал паузу, и в его голосе зазвучала та самая, чуть лукавая убеждённость старого сказочника. – Но мне кажется, Он один и тот же. Характер тот же, повадки. Понимаете? Ещё при старом стаде служил, нёс пост. Потом при Катиных гусях. Теперь при вас. Адаптируется, умный! Такого в коллекцию жалко. Он же как памятник. Как идея.

Пал Палыч обернулся ко мне, и в его глазах мелькнуло что-то вроде извинения за эту маленькую, сознательную неправду, за миф, который он предпочёл факту.

– Ну, вы же понимаете… они всего сезончик живут. Я-то знаю. Но ведь куда приятнее думать, что это не просто насекомое, а дух места. Что есть кто-то, кто помнит. Кто продолжает службу. Из года в год. Пусть даже и в другом теле…

Мы помолчали. В тишине зашипел кипятильник – Пал Палыч за разговором забыл его выключить. Он дёргано встал, щёлкнул тумблером. Шипение прекратилось, и снова стало слышно, как за стеной гудит машинка. Ровно, настойчиво.

– А вы-то сами почему тут? – спросил мужчина, садясь и глядя на меня пристально. – Не дачник же вы. Дачник – он сразу виден. У дачника взгляд потребительский: что с этой земли взять можно. А у вас взгляд… Как у того слепня, с прошлого года.

Я хотел отшутиться, но не смог. Понял, что он прав.

– Работу потерял, – сказал я просто. – В городе задыхаться стал. Решил уехать. А куда – не знал. Тётя Катя как раз смс прислала…

– Так, – кивнул Пал Палыч, будто поставил диагноз. – Значит, вы к нам на реабилитацию. К слепням. Они, кстати, хорошие психотерапевты, ага. Бесплатные. Только метод у них своеобразный.

– Кусаются? Зверски.

– Нет! И я сейчас не шучу. Они заставляют сидеть на месте. Не суетиться. Потому что побегаешь – они налетят, искусают. А сидишь смирно – и они тебя игнорируют. Уважают покой. Может, и вам это полезно – посидеть смирно. Осмотреться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.