Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945

- -

- 100%

- +

Ignaz Seipels Bemühungen waren erfolgreich und am 4. Oktober 1922 erhielt Österreich die sogenannte „Völkerbundanleihe“ in Höhe von 650 Millionen Goldkronen – sehr zum Ärger der Sozialdemokraten, die die vom Völkerbund geforderte partielle Entmachtung des Parlaments und die Kontrolle durch einen Generalkommissär nicht mittragen wollten.57

Die wirtschaftliche Situation Österreichs besserte sich danach langsam und am 1. Jänner 1925 trat das Währungsumstellungsgesetz zur Umstellung von Kronen auf die neue Währung Schilling in Kraft. Der Wechselkurs war 10.000:1, für 10.000 Kronen erhielt man also einen Schilling.58

Die wirtschaftliche Entspannung hielt bis Ende 1929 an, einen Beitrag dazu leistete das Wohnbauprogramm der Gemeinde Wien. Im Zuge des Zusammenbruchs der Boden-Credit-Anstalt und der hereinbrechenden Weltwirtschaftskrise kam es erneut zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft. Die Wirtschaftslage blieb bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs kritisch.59

Eine weitere Besonderheit der Zeit war die Hinwendung der Bundesregierung zur Landwirtschaft. Der immer deutlicher werdende „agrarische Kurs“ der Regierung verunsicherte die Gewerbevertreter und so kam es ab Herbst 1931 im gesamten Gewerbestand immer wieder zu Protestaktionen. Ein Grund dafür – neben der politisch-ökonomischen Krise – lag in der Art und Weise der CA-Sanierung60 und im Hinausdrängen gewerblicher Berufsvertreter aus politischen Entscheidungspositionen.61

Wirtschaftskrise und Gartenbau

Die schwierige wirtschaftliche Situation des Landes spiegelte sich in der katastrophalen ökonomischen Lage im Gartenbau. Rufe nach Änderungen und neuen Strategien wurden laut.

„Die letzten Jahre änderten die wirtschaftlichen Verhältnisse in einschneidendster Weise und es ist nur natürlich, daß jeder Stand trachten muß, sich ihnen schnellstens anzupassen. Der Versuch, das Alte zu erhalten, das Anklammern an Ueberholtes, an überalterte Phrasen ist wertlos, ein neuer Weg muß beschritten werden.“62

Dies prophezeite „Ignotus“ 1924 seinen Berufskollegen. Die geforderte Anpassung fand aber nicht in dem Ausmaß und der Geschwindigkeit statt, die zur wesentlichen Verbesserung im Berufsstand beigetragen hätten.

Auch in Deutschland wurde die schlechte Entwicklung des österreichischen Gartenbaus beobachtet. Die Zeitschrift „Die Gartenwelt“ vermerkte 1924:

„Während der Bedarf an Ware beinahe schon den der Vorkriegsjahre erreicht hat, ist die Produktion auf ein Bruchteil der Vorkriegsleistung gesunken, und es ist keine Aussicht, daß sich die Produktion heben wird. Die Ursache dieser Erscheinung ist wohl hauptsächlich in dem Mangel an flüssigen Kapitalien zu suchen. Infolgedessen werden so hohe Zinsen gefordert, daß Betriebe, die wie Gärtnereien nur eine mäßige Verzinsung aufbringen, überhaupt kein Geld bekommen können. Man muß in Oesterreich mit einem Zinssatze von 50 bis 60 % rechnen. – In Wien sollen hauptsächlich leistungsfähige, mittelgroße Spezialgeschäfte fehlen, bei denen man zuverlässig gute Ware bekommt.“63

Ein Großteil der Gartenbaubetriebe (die meisten davon Gemüsebetriebe oder gemischte Betriebe) waren Kleinstbetriebe. Spezialisierte Betriebe, z. B. Baumschulen oder Staudengärtnereien, kamen selten vor – eher im städtischen Umfeld. In den ländlichen Gebieten gab es kaum Spezialisierung. In diesen gemischten Gärtnereien konnte man Gemüsepflanzen, Blumen, Sträucher und auch Obstbäume erwerben, gartenpflegerische Arbeiten wurden ebenfalls ausgeführt.

Ein weiteres wirtschaftliches Problem für den heimischen Gartenbau stellten die steigenden Importe – nicht nur von Gemüse, sondern auch von Zierpflanzen – dar. So erhöhten sich die Importe im Vergleichszeitraum (4. Quartal 1926 und 4. Quartal 1927) von 10.380 Zentner auf 17.181 Zentner, also ein Anstieg um rund 70 % in einem Jahr.64

Tabelle 1: Importe von gartenbaulichen Produkten im Vergleich.65

Waren Einfuhr im Jahr 1923 gesamt Einfuhr im 4. Quartal 1926 Einfuhr im 4. Quartal 1927 Angaben in Zentner (1 Zentner = 100 kg) Karfiol - 3.455 4.993 Gurken - 726 3.597 Melonen - 100 289 Zierblumen, frisch 799 498 932 Zierblumen, getrocknet 128 64 125 Palmen, Lorbeer und dgl. 765 1.309 2.175 Blütenpflanzen 179 43 440 Blumenzwiebeln 337 526 748 Forstpflanzen 368 135 156 Bäume und Sträucher 2.812 3.524 3.726 Summe 5.388 10.380 17.181Diese großteils gemischte Betriebsweise der Gärtnereien wurde von vielen als Ursache für die Rückständigkeit des österreichischen Gartenbaus gesehen.66 Der Grazer Gärtner Franz Steyskal erblickte auch in den ärmlichen Verhältnissen der Betriebsgründer und der unglücklichen Nachfolgerwahl der Betriebe ein Problem:

„Betrachten wir das Werden und Vergehen unserer meisten Gärtnereien, so müssen wir feststellen, daß die meisten Gärtner unter ärmlichen Verhältnissen ihre Existenz gründen. Die Mittel reichen meist kaum zum Ankauf eines Grundstückes und der notdürftigsten Einrichtung oder einer Pachtung. Die Arbeiten werden und müssen in der Hauptsache von der Familie selbst geleistet werden, häufig ist gerade diese schwere Anfangszeit auch die Zeit des Kindersegens und so entsteht unter größter Mühe und persönlicher Aufopferung eine Gärtnerei mit 2 Glashäusern und 200 Fenstern. […] Ist der Sohn geistig veranlagt, dann wird alles aufgeboten, um den Jungen studieren zu lassen, hat er aber nicht die Eignung, dann soll er eben einen anderen Beruf lernen, denn kein Beruf ist so undankbar wie die Gärtnerei. Ist der Junge aber für alles andere ungeeignet, dann muß er eben dem Vater helfen. Ist aber die Familie in misslichen Verhältnissen, was meistens bei Pachtungen der Fall ist, wird die Berufsfrage überhaupt nicht angeschnitten und der Junge muß einfach im Garten mithelfen, um die meist kinderreiche Familie über Wasser zu halten. So sieht es mit den meisten Gartenbaukandidaten aus Gärtnerfamilien aus und die Folge davon ist, daß die Gärtnereien in 90 von 100 Fällen im Stadium des Klein- und Gemischtbetriebes stehen bleiben und wieder verfallen.“67

Ähnlich analysierte der Wiener Josef Stowasser, ein der Sozialdemokratie nahestehender Gärtner, seine Berufskollegen und gab folgenden Befund ab:

„Sehen wir uns die Betriebe an, so werden wir konstatieren müssen, daß fast in allen Fällen Mangel an Betriebskapital oder ungünstige Pachtverhältnisse, zumeist beides, die Betriebsinhaber zwingen, althergebrachte Methoden der Betriebsführung beizubehalten. Interessenlosigkeit, Anpassungsunfähigkeit, mangelhafte fachliche Kenntnisse, ungenügende kaufmännische Schulung, die vielfach anzutreffen sind, tragen allerdings zur Verschärfung der Lage bei, bilden aber kein unüberwindliches Hindernis einer Besserung, vorausgesetzt, daß es gelingt, günstige Kredithilfe und ein entsprechendes Pächterschutzgesetz zu erlangen.“68

Aufgrund ihres geringen Mechanisierungsgrades, ihrer veralteten Betriebsmethoden und des fehlenden Kapitals waren die Betriebe wenig konkurrenzfähig und die saisonale Überproduktion tat ihr Übriges zur Senkung der Preise.

Einige Vertreter der Gärtnerschaft sahen die Lösung der Probleme im wirtschaftlichen Anschluss an Deutschland, wie es der Rodauner Gärtner Egon Pollanetz formulierte:

„Jeder denkende Österreicher muß die gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse mit der größten Sorge verfolgen und sich fragen, wann und wie das Ende sein wird. Österreich ist ohne Anschluß an ein größeres Wirtschaftsgebiet nicht lebensfähig. Der Zusammenschluss von zwei bisher durch Zollgrenzen getrennten Staaten vollzieht sich immer unter wirtschaftlichen Krisen für manche Erwerbszweige. Speziell die Gärtnerschaft, welche ihre Betriebe nicht im Handumdrehen umstellen kann, wird gut daran tun, die Möglichkeit des Anschlusses im Auge zu behalten, und zwar jenen an das Deutsche Reich.“69

Andere Vertreter der Berufsgruppe erblickten die Lösung der wirtschaftlichen Probleme des Gartenbaus in einem höheren Spezialisierungsgrad und in der Planwirtschaft. Der Sozialdemokrat Josef Stowasser meinte dazu:

„Neben der geschwächten Kaufkraft der Konsumenten erblicke ich in der Planlosigkeit der Produktion die Hauptursache der andauernden Krise, die zu dem gegenwärtigen wirtschaftlichen Tiefstand des Erwerbsgartenbaues auf Wiener Boden geführt hat. Die Überproduktion vieler Gartenbauerzeugnisse bewirkt, daß diese zumeist unter dem Entstehungspreis verkauft, zum Teil überhaupt nicht abgesetzt werden, im günstigsten Fall teilweise mit einem Gewinn, der aber nicht ausreicht, den Betrieb vor dem wirtschaftlichen Ruin zu retten. […] Die Anarchie der Produktion muß zum Niedergang, zur Verelendung des Erwerbsgartenbaues führen, wenn nicht rasch und energisch zur Abwehr geschritten wird. […] Die Regelung der Produktion ist die einzige Möglichkeit der Hilfe. […] Die Regelung der Produktion ist gleichbedeutend mit der Organisierung der Planwirtschaft und diese bedingt die Spezialisierung. […] Die Spezialisierung vereinfacht die Betriebsführung und verbilligt die Produktionskosten. Unter dieser Voraussetzung sichert die Spezialisierung dem Erzeuger die natürliche Monopolstellung seiner Spezialprodukte und diese natürliche Monopolstellung bietet den wirksamsten Schutz der produzierenden Erwerbszweige des Gartenbaues.“70

Diese Analyse und der Lösungsvorschlag wurden von konservativen Vertretern der Wiener Gärtnerschaft zurückgewiesen und als Panikmache abgetan, die Redaktion obiger Zeitschrift wurde aufgefordert, „vorläufig alle theoretischen Ausführungen auf diesem Gebiete zurückzustellen“, und schließlich der Vorschlag eingebracht, die Sektion I der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft und die Wirtschaftsvereinigung der Gärtner mögen einen Fachbeirat einsetzen, um sich mit der Materie näher zu befassen.71

Im Herbst 1929 kam es zur „Großen Notstandskundgebung“ der österreichischen Erwerbsgärtner in Wien, mit der diese auf ihre schwierige Situation aufmerksam machten und staatliche Hilfen einforderten.72 Anwesend waren über 1.000 Gärtner und Vertreter von Parteien und öffentlichen Körperschaften.73 Die Gärtnervertreter forderten unter anderem massive finanzielle Staatshilfe, nämlich „1,000.000 Schilling Staatskredite zu einem niedrigen Zinsfuß mit einer 15jährigen Laufzeit“, Steuererleichterungen, Einfuhrbeschränkungen und die Regelung der „Zugehörigkeitsfrage“.74 Der Redner Franz Josef Böhm – er war Erwerbsgärtner, Zollreferent im Finanzministerium und Mitglied der Sektion I der ÖGG – führte in seinem Impulsreferat den Zuhörern die gestiegene Konkurrenz innerhalb der Berufsgruppe und die schwierigen Absatzverhältnisse vor Augen:

„In Österreich sind zirka 3000 Erwerbsgärtner, die mit ihren Familienangehörigen und Angestellten zirka 18.000 bis 20.000 Seelen zählen. Ich setze voraus, daß es bekannt ist, daß in den Gärtnereien alles arbeiten muß, jung und alt. Durch die schlechten Verhältnisse in der Landwirtschaft haben sich nun seit Kriegsende sehr viele Landwirte in der Nähe der größeren Städte dem Gartenbau zugewandt, die meisten ehemaligen Herrschaftsgärtnereien betreiben heute in irgend einer Form Erwerbsgartenbau, so daß man ruhig behaupten kann, daß in Österreich zirka 25.000 Menschen von Gartenbau leben. Der Gartenbau des heutigen Österreichs hatte vor dem Kriege mit dem heutigen Neuausland regen Geschäftsverkehr, der seit der Schaffung der neuen Grenzen durch geradezu phantastische Zollmauern unterbunden ist.“75

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sprach eine Erwerbsgärtnerdelegation unter der Führung der christlich-sozialen Nationalräte Spalovsky und Volker beim Bundeskanzler Johann Schober vor und ersuchte um Unterstützung ihrer Anliegen, was dieser auch zusagte.76 Dieses Versprechen änderte aber nicht viel an der Lage der Gärtnerschaft.

Die hereinbrechende Weltwirtschaftskrise verschlechterte die ökonomische Lage der Gärtnereien zusehends.

Neben den steigenden Arbeitslosenzahlen im Gartenbau machte sich die Wirtschaftskrise auf Seiten der Arbeitgeber bemerkbar. Den Gemüseproduzenten fiel es schwerer, ihre Waren zu verkaufen, da die Zahl der potenziellen Kunden sank, eine Absatzkrise machte sich breit und trotzdem stiegen die Gemüseimporte aus den Nachbarländern – dies verschärfte die Lage für die heimischen Gemüsegärtner zusätzlich.77

Die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre ging auch an den Gartenarchitekten nicht spurlos vorüber. Die Auftragslage war schlecht und viele der Gärtnereiinhaber und Gartenarchitekten mussten Ausgleich anmelden. Hier einige Beispiele von bekannten Gartenarchitekten:

Gartenarchitekt Wilhelm Debor:78

Ausgleich eröffnet: 09.12.1929 – beendet 30.04.1930

Ausgleich eröffnet: 04.05.1931 – beendet 12.10.1931

Gartenarchitekt Albert Esch:79

Ausgleich eröffnet: 26.09.1933 – beendet 19.02.1934

Gartenarchitekt Wilhelm Hartwich:80

Ausgleich eröffnet: 07.11.1931 – beendet 24.03.1932

Gartenarchitekt Wilhelm Vietsch:81

Ausgleich eröffnet: 26.10.1931 – beendet 23.03.1932

Selbst die weithin bekannte Rothschild-Gärtnerei in Wien litt an den Folgen der Weltwirtschaftskrise. Baron Alfons Rothschild war nach der erzwungenen Übernahme der Boden-Credit-Anstalt und der darauffolgenden Insolvenz seines Bankhauses, der Creditanstalt, gezwungen, die Kosten der Erhaltung der Gärten herabzusetzen, er musste Gärtner entlassen und Teile seiner Anlage auf der Hohen Warte schließen.82 Ein bis zu diesem Zeitpunkt als Reservegarten zur Verfügung stehendes Gelände sollte parzelliert und verkauft werden.83

2.2.2 „Rotes Wien“ versus „schwarze“ Bundesländer

Wien hatte von 1918 bis 1934 eine wirtschaftliche und politische Sonderstellung inne.

Die Stadt war während der Habsburger-Monarchie aufgrund ihrer Funktion als zentrale wirtschaftliche Schaltstelle zum Angriffspunkt der nationalen Unabhängigkeitsbewegungen geworden. Auf Wien lastete damit eine schwere Hypothek, zu der sich bald eine weitere – die der politischen „Andersartigkeit“ – gesellte.84

Nach dem Wahlsieg der Wiener Sozialdemokratie 1919 kam es alsbald zu großen Spannungen „zwischen dem „roten“ Wien und den „schwarzen“ Bundesländern.“85

Mit dem Beschluss der Loslösung Wiens von Niederösterreich am 29. Dezember 1921 und seiner Konstituierung als Bundesland mit 1. Jänner 1922 ergab sich für Wien eine spezielle Konstellation. Der Bürgermeister Wiens erlangte nun zusätzlich die Rechte eines Landeshauptmanns und konnte nun eine eigenständige Sozial- und Wirtschaftspolitik betreiben. Die „rote“ Sozialdemokratie hatte dadurch die Möglichkeit, einen mächtigen Gegenpol zur „schwarzen“ konservativen Vorherrschaft auf Bundesebene zu bilden.86

Wien erhielt ferner das nach der Verfassung den Ländern zustehende Steuerfindungsrecht. Ziel der Steuerpolitik des „Roten Wien“ war die Umverteilung von den oberen zu den unteren Einkommensschichten mittels der Besteuerung von Luxuskonsum.87

Diese Eigenständigkeit Wiens brachte aber nicht nur Vorteile, sondern führte zu einer zunehmenden ökonomischen und politischen Isolierung der Stadt innerhalb Österreichs.88

Die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben der neuen Stadtregierung bestanden in der Belebung der Wirtschaft und der Linderung der Wohnungsnot durch die Bereitstellung gesunder und billiger Kleinwohnungen.

Die private Wohnbautätigkeit in Wien war nach dem Ersten Weltkrieg völlig zum Erliegen gekommen – dies gab den Anstoß zu den kommunalen Wohnbauprogrammen der Stadtregierung unter der finanzpolitischen Federführung von Stadtrat Hugo Breitner. Diese Programme bildeten den wichtigsten Nachfrageimpuls, für sie wurde vorübergehend mehr als ein Viertel der Gesamtausgaben im Stadtbudget bereitgestellt, sodass sie während der 1920er-Jahre den Schwerpunkt des Gemeindehaushaltes bildeten.89

Neben dem kommunalen Wohnungsbau bildeten die Schulreform unter Otto Glöckel und die soziale Fürsorgepolitik unter Julius Tandler die drei Säulen der sozialdemokratischen Politik in Wien.90 Darüber hinaus wurde diesen drei traditionellen Säulen der Arbeiterbewegung noch eine vierte, die „kulturelle Bildungsarbeit“, hinzugefügt.91 In seiner kulturpolitischen Dimension wies das „Rote Wien“ weit über die ursprüngliche Dimension eines wohlfahrtsstaatlichen und sozialpolitisch inspirierten Modells hinaus und sicherte sich so auch die Unterstützung der Intellektuellen.92

Während der Wirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre war der Haushalt der Stadt Wien mit bedeutenden Einnahmeverlusten konfrontiert und 1931 wurde zudem der Aufteilungsschlüssel der gemeinschaftlichen Bundesabgaben zum Nachteil Wiens geändert. Nach der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 setzte die Regierung Dollfuß die finanzielle „Einschnürung“ der Gemeinde Wien fort und entzog ihr die Steuereinhebung der Bundesabgaben. Verzweifelt versuchte die sozialdemokratische Stadtregierung das entstehende Defizit zu begrenzen, wodurch die Wohnbautätigkeit der Gemeinde völlig zum Erliegen kam.93

Die Historikerin Maren Seliger beschrieb zusammenfassend die Situation der Sozialdemokraten in Wien und deren Gegenmodell zur Politik der Bürgerblockregierung auf Bundesebene als Kulturkampf in dem „die laizistische Sozialdemokratie als Anwältin der Moderne“ galt und das bürgerlich-bäuerlich-feudal-katholische Lager eine in vormodernen Traditionen verhaftete antiliberale Bewegung darstellte.94

2.2.3 Sozialgesetzgebung

Die während der ersten beiden Jahre der Republik durch die Sozialdemokratie beschlossenen Sozialgesetze verbesserten nicht nur die ökonomische Situation der Arbeiterschaft deutlich, sondern führten auch zu einer machtpolitischen Besserstellung der Arbeiterklasse.

Der sozialpolitische Erfolg bis 1920 war beachtlich: In über 80 sozialpolitischen Gesetzen und Verordnungen wurden wichtige Materien wie Achtstundentag, Arbeitslosenversicherung, Mieterschutz, Verbesserung des Kollektivvertragsrechts etc. geregelt. Österreich hatte damit beinahe alle sozialpolitischen Forderungen, die auf der im Spätherbst 1919 in Washington stattfindenden ersten internationalen Arbeitskonferenz aufgestellt wurden, erfüllt.95

Der österreichische Sozialstaat rückte damit kurzfristig an die erste Stelle innerhalb Europas. Nachdem das Wirtschaftswachstum jedoch mäßig blieb, drängte die Unternehmerschaft auf Sozialabbau.96

Die neuen sozialpolitischen Gesetze hatten auch für die in gewerblichen Gärtnereien arbeitenden Gehilfen Gültigkeit und stellten, zumindest auf dem Papier, eine deutliche Verbesserung ihrer arbeitsrechtlichen Situation dar.

Auch bei den Gärtnern drängte die „Unternehmerschaft“ auf Sozialabbau, und zwar in Form der von vielen angestrebten Zugehörigkeit des gesamten Gartenbaus zur Landwirtschaft.97

2.2.4 Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit war ein die Erste Republik begleitendes Problem mit mehreren Ursachen. Zum einen gab es große strukturelle Schwierigkeiten, zum anderen trug die staatliche Wirtschaftspolitik zur niedrigen Beschäftigungsrate bei.98

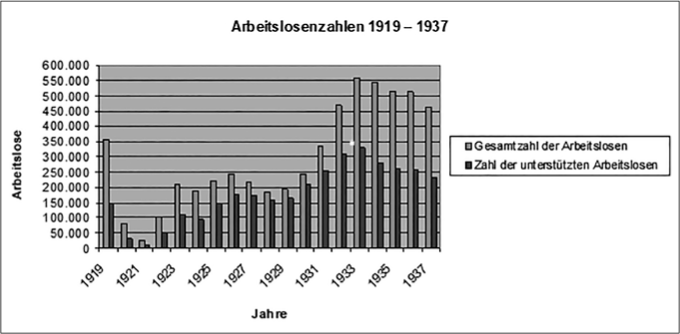

War die Zahl der Arbeitslosen kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges auf über 350.000 angeschwollen, so fiel sie in den beiden nachfolgenden Jahren deutlich auf 78.000 (1920) und 28.000 (1921). Diese sehr erfreuliche Entwicklung hielt jedoch nicht an und in den Jahren bis 1930 lag die Arbeitslosenrate zwischen 8,3 und 11,2 %, danach stieg sie sprunghaft an, lag 1932 bereits bei 21,7 % und erreichte 1933 ihren Höchstwert mit 26 %. Im Jahr 1937 lag die Arbeitslosenrate noch immer bei 21,7 % oder 464.000 Personen, von denen nur 231.320 Personen Arbeitslosenunterstützung erhielten – der Rest galt als „ausgesteuert“ und hatte somit keinerlei Unterstützungsanspruch.99

Tabelle 2: Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Österreich 1919–1937.100

Die starken Auswirkungen – Verelendung, Hunger, Armut – der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre auf die Bevölkerung lassen sich an diesen Zahlen sehr deutlich ablesen. Emmerich Tálos beschrieb diese Entwicklung:

„Die Konsequenz dieser Politik [Anm. der Einsparungsmaßnahmen] zeigt sich unter anderem daran, daß der Anteil der Unterstützten an der Gesamtzahl der Arbeitslosen merkbar schrumpfte: 1930 betrug dieser noch 86 %, 1933 60 % und 1934 nur noch 53 %. Dies erfolgte in einem Kontext, der durch eine rapide ansteigende Erwerbslosigkeit geprägt ist: 557.000 Arbeitslose im Jahr 1933 und 545.000 im Jahr 1934 entsprachen einer Arbeitslosenquote von 26 % bzw. 25,5 %.“101

Für die Arbeiter in den Gärtnereien kann eine ähnliche Entwicklung angenommen werden.

Im Gartenbau hatten die Verantwortlichen ebenfalls mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Im Mitteilungsblatt des Gehilfenausschusses der Gärtner und Naturblumenbinder fand sich im Jänner 1926 eine kurze Notiz, die die triste Lage der Wiener Gärtnereiarbeiter beschreibt:

„Bei der Krankenkasse wurden im November 146, vom 1. bis 28. Dezember 153 Kollegen als arbeitslos abgemeldet, zusammen innerhalb der letzten zwei Monate 299. Bei rund 1000 Gehilfen (nach Abzug der Lehrlinge, Hausgehilfinnen und Söhne und Töchter der Arbeitgeber) sind dies 30 Prozent der Arbeitnehmer in den Gärtnereien.“102

Die Situation der Beschäftigten im Wiener Gartenbau war dramatisch, die Arbeitslosigkeit griff aber auch in den ländlichen Gebieten um sich. In der Zeitschrift „Allgemeine Österr. Gärtner-Zeitung“ fand sich im März 1926 ein Artikel, in dem über die Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftskrise berichtet wurde. Unter anderem war hier zu lesen:

„Während bis jetzt in der Landwirtschaft die Arbeitslosigkeit noch einigermaßen zurückgehalten werden konnte, zeigen uns die letzten Berichte der Industriellen Bezirkskommissionen aus den Provinzgebieten, daß die Wirtschaftskrise nun auch auf die Land- und Forstwirtschaft übergreift und die Arbeitslosigkeit auch dort sich erschreckend fühlbar macht. So lesen wir in einem Bericht […] folgende unseren Beruf streifende Randnotiz: ‚Während bis in die letzte Zeit in vielen landwirtschaftlichen Großbetrieben Gärtnereien als Nebenbetrieb geführt wurden, werden sie nun durchwegs stillgelegt, und die Gärtner entlassen. Viele Unternehmer und Betriebsdirektoren haben sich Privatgärtner gehalten; auch hier sind infolge der Krise Einschränkungen auf der Tagesordnung.‘ Wir sehen also, wie auch unser Beruf in engste Mitleidenschaft gezogen wird durch die außerordentlichen Verhältnisse, welche die Wirtschaftskrise dem arbeitenden Volke auferlegt.“103