Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945

- -

- 100%

- +

Ein prominentes Beispiel für die Verschleppung in ein Konzentrationslager ist Emmerich Zederbauer. Der am 29. September 1877 in Nussdorf an der Traisen, NÖ, geborene Zederbauer studierte nach seiner Matura im Juli 1898 an der Universität Wien und promovierte an der Philosophischen Fakultät am 10. Februar 1903 mit der Arbeit: „Untersuchungen über ‚Anlage und Entwicklung der Knospen einiger Laubmoose“ im Fach Botanik.216 Er verstarb am 4. September 1950 und wurde bereits drei Tage später am Grinzinger Friedhof in Wien begraben.217 Zederbauer war von 1937 bis 1938 Rektor an der Hochschule für Bodenkultur und bereits ab 1924 Professor für Obst- und Gartenbau.218 Kurz nach dem Anschluss wurde er am 18. März 1938 festgenommen und einige Wochen später mit dem ersten Transport am 2. April 1938 von Wien aus in das KZ Dach überstellt. Er bekam die Häftlingsnummer 13788 und war der Kategorie „Schutzhäftling“ zugeteilt. Er wurde, vermutlich aufgrund seines Alters, am 20. September 1938 aus dem KZ Dachau entlassen.219 Während seiner Inhaftierung in Dachau wurde er mit dem Entwurf des Kräutergartens im KZ beauftragt, die Anlage „Freiland I“ wurde zwischen 1938 und 1940 realisiert.220

Ein Wiener Widerstandskämpfer mit Verbindungen zum Gartenbau war Franz Danimann, ein Kämpfer sowohl gegen den Austrofaschismus als auch gegen das Naziregime.221 Der am 30. August 1919 in Lugos, Rumänien, geborene Danimann absolvierte seine Gärtnerlehre vom 11. März 1935 bis 11. März 1938 bei Adalbert Worac, der eine Friedhofsgärtnerei beim Wiener Zentralfriedhof betrieb, und besuchte die fachliche Fortbildungsschule in Wien-Kagran vom Schuljahr 34/35 bis 37/38. Sein Abgangszeugnis erhielt er am 7. März 1938.222

Danimann kam über seinen Onkel und Ziehvater Eduard Kroneis in Kontakt mit der sozialdemokratischen Partei, er war während der Zeit des Austrofaschismus im illegalen Widerstand und in der nunmehr ebenfalls illegalen „Freien Gewerkschaft“ tätig. Nach dem „Anschluss“ wurde Franz Danimann 1939 von der Gestapo verhaftet und war von 1939 bis 1942 in unterschiedlichen österreichischen Gefängnissen, meist in Einzelhaft. 1942 wurde er schließlich in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert, wo er am 27. Jänner 1945 seine Befreiung durch die Rote Armee erlebte.223 Nach 1945 absolvierte er ein Jusstudium, war lange Zeit als Leiter des Landesarbeitsamtes NÖ tätig und einer der wichtigsten Zeitzeugen des Widerstandes.224 Er starb im Juni 2013 in Wien.225

Der Tiroler Hubert Mayr, ebenfalls gelernter Gärtner, lebte und arbeitete zwar nicht im Untersuchungsgebiet, soll hier aber trotzdem als Beispiel für Widerstandskämpfer mit gärtnerischen Wurzeln angeführt werden.226

Peter Wallgram schilderte in seiner Biografie, wie sich der junge, am 28. November 1913 in Innsbruck geborene, Tiroler während seiner gärtnerischen Ausbildung in Deutschland der Sozialdemokratie zuwandte und dem republikanischen Schutzbund beitrat. Nach dem Verbot der Sozialdemokraten 1934 ging Mayr in den Untergrund, verließ schließlich Österreich und ging nach Spanien, um sich 1937 den Internationalen Brigaden im Kampf gegen General Franco anzuschließen. Er wurde interniert und konnte nach Algerien fliehen, wo er wiederum als Gärtner arbeitete. Nach der Landung der Alliierten in Nordafrika schloss er sich den Briten an, er wurde der Einheit „Special Operation Executive (SOE)“ zugeteilt und kehrte schließlich 1943 nach Österreich – genauer Außervillgraten in Osttirol – zurück, um dort eine Widerstandsgruppe aufzubauen. Diese Gruppe wurde jedoch verraten, mehrere Mitglieder wurden erschossen und von Hubert Mayr verlor sich jede Spur. Er galt ab der Jahreswende 1944/45 als verschollen und wurde 1945 von der SOE für tot erklärt.227

Von vielen jüdischen Gärtnern sind sowohl die Lebensumstände bis zum „Anschluss“ wie auch ihr weiteres Schicksal unbekannt. Exemplarisch für zur Auswanderung gezwungene Personen seien Grete Salzer, Hanny Strauss, Paula von Mirtow und Yella Hertzka genannt – ihre Lebensgeschichten sind in Kapitel 7 genauer beschrieben.

Zwei Beispiele für die Vernichtung jüdischen Lebens sind die Gärtner Andreas Paul Glasel und Kurt Knapp.

Andreas Paul Glasel wurde am 5. Oktober 1918 in Budapest geboren und besuchte zumindest im Schuljahr 1934/35 die fachliche Fortbildungsschule für Gärtner in Wien-Kagran. Er arbeitete in der in Wien sehr bekannten Rothschild-Gärtnerei auf der Hohen Warte im 19. Bezirk und wohnte in der Amerlingstraße 1 im 6. Bezirk.228 Über seinen weiteren beruflichen Lebensweg ist nichts bekannt – seine letzte Wohnadresse in Wien war Damböckgasse 2/18, 6. Bezirk. Am 31. August 1943 wurde Andreas Glasel nach Westerbork/Auschwitz deportiert, wo er am 3. September 1943 ermordet wurde.229

Kurt Knapp wurde am 11. April 1920 in Wien geboren und lebte mit seiner Familie230 im 11. Bezirk im Barackenlager Hasenleitengasse 6–8 in Baracke 2.231 Mit 1. Mai 1936 begann er eine Lehre bei dem Simmeringer Blumen- und Gemüsegärtner Ernst Sanda, der an der Adresse Hasenleitengasse 6–8 einen Betrieb führte. Die Lehrzeit sollte vom 1. Mai 1936 bis 1. Mai 1939 dauern.232 Wahrscheinlich hat Knapp seine Lehrzeit nicht beendet, da er in den Klassenbüchern der fachlichen Fortbildungsschule nach dem Schuljahr 1936/37 nicht mehr aufscheint. Nach dem „Anschluss“ wurde Kurt Knapp im August 1940 von der Gestapo erkennungsdienstlich behandelt.

Abb. 1: Kurt Knapp. Foto aus der erkennungsdienstlichen Kartei der Gestapo Wien.233

Der Eintrag in der Opferdatenbank des DÖW fasst die darauffolgende Entwicklung zusammen:

„Er [Anm. Kurt Knapp] und sein Bruder David waren landwirtschaftliche Hilfsarbeiter und wurden am 26.08.1940 wegen ‚Arbeitsverweigerung‘ festgenommen. Beide wurden am 16.10.1940 nach Dachau deportiert, und am 12.07.1941 nach Buchenwald verlegt. David wurde am 23.03.1942 ermordet, sein Bruder Kurt acht Tage später am 31.03.1942.“234

Die restlichen Familienmitglieder – Vater Leopold, Mutter Berta und die Geschwister Hermine, Ernst und Josef – wurden am 19. Februar 1941 gemeinsam mit 999 anderen Personen vom Wiener Aspangbahnhof nach Polen, in die nördlich von Krakau gelegene Stadt Kielce deportiert. Dort wurde Ende März 1941 ein Ghetto errichtet, in dem Ende 1941 rund 27.000 Juden lebten. Nur 18 von den 1.004 im Februar 1941 deportierten Juden überlebten,235 Mitglieder der Familie Knapp waren nicht darunter.236

2.2.4 Auswirkungen des „Anschlusses“ auf die jüdische Bevölkerung

Zeitgleich mit dem Einmarsch Hitlers in Österreich kam es zu ersten Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung. Von den in diesem Kapitel beschriebenen Auswirkungen waren selbstverständlich auch jüdische Gärtner, Gärtnereiarbeiter und Gartenbesitzer betroffen.

Der erzwungenen Auswanderung voran gingen „Arisierungen“ und Vermögensentzug. Die „Ausreisewilligen“ hatten Steuern, Umlagen und Abgaben zu entrichten. Die sogenannte „Judenvermögensabgabe“, nach den November-Pogromen 1938, wurde eingeführt. Alle staatsangehörigen Juden, die bereits aufgrund der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden vom 26. April 1938 ihr Vermögen hatten anmelden müssen, wurden für abgabepflichtig erklärt.237 Mit 14. April 1938 war die im „Altreich“ geltende „Reichsfluchtsteuer“-Pflicht,238 rückwirkend für alle seit dem 1. Jänner ausgewanderten Personen, auf die angeschlossene „Ostmark“ ausgedehnt worden. Sie belief sich auf 25 % des gesamten steuerpflichtigen Vermögens, wobei der letzte Steuerbescheid maßgeblich war. Schulden und Belastungen konnten vor der Berechnung der „Reichsfluchtsteuer“ vom Gesamtvermögen abgesetzt werden.239 Die „Reichsfluchtsteuer“ sollte die vom Regime forcierte Ausreise nicht verhindern, in der Realität sah dies jedoch oftmals anders aus, da die zu zahlenden Beträge nicht aufgebracht werden konnten.240 Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs änderte sich die Zielsetzung der antijüdischen Politik weg von der forcierten Ausreise hin in Richtung Planung und organisatorischer Vorbereitung der Ermordung der europäischen Juden.241

Wien hatte 1938 rund 180.000 jüdische Einwohner,242 diese Zahl verringerte sich bis Ende 1941 auf 43.266 Jüdinnen und Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze; Ende 1942 lebten nur mehr 8.053 hier, alle anderen waren in den Selbstmord getrieben, vertrieben oder deportiert.243 In Wien überlebten weniger als 5.700 Jüdinnen und Juden das „Dritte Reich“.244

2.4.4.1 Arisierung, Vermögensentzug

Der Begriff „Arisierung“ war eine nationalsozialistische Wortneuschöpfung und bezeichnet im weitesten Sinn die Enteignung und Beraubung von Juden sowie deren Verdrängung und Vertreibung aus bestimmten Berufen und gesellschaftlichen und kulturellen Positionen.245

„Arisiert“ wurden Unternehmungen, Geschäfte, Kapitalbesitz, Wohnungen, Haus- und Grundbesitz, Arbeitsplätze, Berufstätigkeiten und Ausbildungspositionen, Kunstgegenstände, Mobiliar, Musikinstrumente, geistiges Eigentum sowie Schmuck und andere Wertgegenstände.246

Unmittelbar nach dem „Anschluss“ begannen in Wien der Terror und die Beraubungsaktionen gegen jüdische Geschäfts- und Privatleute durch SA-Männer.247

Die Gier mancher Wiener und Wienerinnen beschränkte sich dabei nicht auf Plünderungen und „Hausdurchsuchungen“: Vielfach ernannten sich „wilde Kommissare“ zu Leitern in Firmen mit jüdischen Besitzern und „wilde Arisierungen“ griffen um sich.248

Diese Ausbrüche „spontaner Volkswut“ wurden von der nationalsozialistischen Führung insofern toleriert, als sie für größere strategische Ziele instrumentalisierbar waren.249 Sobald die Gefahr des Kontrollverlustes über den „Volkszorn“ drohte, wurde der Pöbel zur Ordnung gerufen.250 Ein erster Versuch, Ordnung in die „spontanen“ Arisierungen zu bringen, war das Gesetz über die Bestellung von kommissarischen Verwaltern und kommissarischen Überwachungspersonen vom 13. April 1938.251 Aber erst im Juli 1938 gelang es Gauleiter Bürckel mit Hilfe der von Reichsstatthalter Arthur Seyß-Inquart erlassenen Anordnung über kommissarische Verwalter, das Kommissarsunwesen endgültig unter Kontrolle zu bringen.252

Der Historiker Hans Witek identifizierte mehrere Gruppen an „Arisierung“ interessierter Personen. Die erste Gruppe nannte er die „‚kleinen Ariseure‘, die sofort persönliche Vorteile realisieren wollten“ als zweite Gruppe „mittelständische Interessen, die auf die Ausschaltung von Konkurrenten und Übernahme der besten Geschäfte und Betriebe zielten“, als dritte Gruppe schließlich Industrie und Banken, die ebenfalls besitzstandweiternde Strategien verfolgten.253

Eng mit der „Arisierung“ verknüpft waren verschiedene antijüdische Maßnahmen wie z. B. Einschüchterungen, sukzessive Entrechtung und Freiheitsberaubung, erzwungene Auswanderung bis hin zur Deportation und Vernichtung in Konzentrationslagern.254 Auch die „Vermögensanmeldung“ zählte dazu.

Im Zusammenhang mit den Gärtnern sind die erfassten land- und forstwirtschaftlichen Vermögen von Bedeutung.

Der Schwerpunkt des in der Kategorie Land- und Forstwirtschaft mit der Vermögensanmeldung erfassten Vermögens lag auf landwirtschaftlichen Betrieben; Forst-, Weinbau-, Gärtnerei- und Fischereibetriebe waren bescheidene Größen innerhalb des erfassten Gesamtvermögens. Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehörten neben Grund und Boden auch die zur Bewirtschaftung erforderlichen Gerätschaften.255

Nach den offiziellen Zahlen lag der Anteil des Grundvermögens am gesamten angemeldeten jüdischen Bruttovermögen bei 22,7 %, der Anteil des land- und forstwirtschaftlichen Eigentums daran betrug hingegen nur 1,72 %.256 Da ein Großteil der jüdischen Bevölkerung in Wien lebte, konzentrierte sich das wertmäßig bedeutendste Grundeigentum zu etwa 90 % auf Wien, während land- und forstwirtschaftliches Eigentum zum überwiegenden Teil außerhalb Wiens bzw. in Stadtrandlagen lag.257 Selbst hier kann festgestellt werden, dass wertmäßig landund forstwirtschaftliches Vermögen mehrheitlich (47,49 %) im Wiener Stadtgebiet situiert war; der Rest verteilte sich auf die übrigen Bundesländer (41,04 %) und das Ausland (11,46 %).258 1938 befanden sich 15 % aller Liegenschaften in Wien in jüdischem Besitz, wobei sich dieser Anteil ziffernmäßig versteht. Den höchsten Anteil an jüdischem Grundeigentum in Wien wiesen die Bezirke 1–3, 7–9 und 19–20 auf; in diesen Bezirken überschritt der ziffernmäßige Anteil 20 %. Der geschätzte Wertanteil jüdischen Grundeigentums in Wien lag bei 30 %.259

Die am 18. Mai 1938 gegründete und im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit angesiedelte Vermögensverkehrsstelle (VVSt) wurde die staatliche Zentralinstanz der Enteignungspolitik.260 Aufgrund einer unmittelbar nach dem „Anschluss“ erzielten Vereinbarung zwischen VVSt und Grundbuchgerichten konnte die VVSt erreichen, dass sämtliche Liegenschaftstransaktionen, an denen jüdische Vertragspartner beteiligt waren, nur mit ihrer Zustimmung grundbuchfähig wurden.261

In Österreich wurde Ende August 1938 mit der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ eine eigene zentrale Dienststelle im Zusammenhang mit der erzwungenen Auswanderung geschaffen, die von Adolf Eichmann gegründet und bis zum Frühjahr 1939 von ihm geleitet wurde. Im Februar 1939 wurde der Aufgabenkreis der „Zentralstelle“ neuerlich erweitert und mit dem „Auswanderungsfonds Wien“ ein Instrument zur Übernahme und Verwaltung des Vermögens jüdischer „Auswanderer“ geschaffen. In den darauffolgenden Jahren wurde dem „Auswanderungsfonds Wien“ eine größere Anzahl von Liegenschaften in ganz Österreich „eingewiesen“.262

2.4.4.2 Jüdische „Umschichtung – Hachschara“

Bis zum „Anschluss“ 1938 war die „Alijah“, wie die Einwanderung nach Palästina in der zionistischen Terminologie genannt wird, für die österreichischen Juden eher eine ideelle Möglichkeit, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie mit dem Verlust des gewohnten Lebensstandards und vielen Schwierigkeiten verbunden war.263

Zwischen 1919 und 1934 wanderten laut Aufzeichnungen des Wanderungsamtes 1.183 Personen von Österreich nach Palästina aus.264 Zwischen 1933 und 1937 erhöhte sich die Zahl der Auswanderer nach Palästina auf 2.713 Personen.265 Ein starkes Motiv für die Bereitschaft zur Auswanderung nach 1930 war, neben der steigenden Arbeitslosigkeit, der erstarkende Antisemitismus.266

Eine dieser bereits Anfang der 1920er-Jahre nach Palästina emigrierten Personen war die aus Czernowitz stammende und in Wien Naturwissenschaften studierende Miriam Kellner267. Sie absolvierte eine gartenbauliche Ausbildung bei Hanna Maisel in Nahalal und arbeitete danach im Kibbuz En Harod, wo sie eine große Gärtnerei aufbaute.268 Eine andere war Hanka Huppert-Kurz. Sie stamme aus Krakau und absolvierte in Wien die Gartenbauschule für Frauen von Yella Hertzka. Huppert-Kurz emigrierte allerdings erst 1929 nach Palästina, wo sie zuerst im Kibbuz Bet Alfa lebte und später in den Kibbuz Ramat Yohanan übersiedelte. Dort gestaltete, bepflanzte und betreute sie den Garten und begann auch für andere Kibbuze Gärten zu gestalten.269 Der aus Budapest stammenden Klari Neumann gelang 1939 die Flucht und sie kam mit einem Immigrantenschiff nach Palästina und arbeitete als Gärtnerin in einem Kibbuz in Rishon LeZiyyon.270

Die für zionistische Auswanderung in der Zwischenkriegszeit zuständige zentrale Organisation war die österreichische Landesorganisation des „Hechaluz“ („Pionier“). „Hechaluz“ hatte sich 1921 als Weltverband konstituiert und war sehr straff organisiert. Von den Mitgliedern wurde eine vollkommene Unterordnung unter die Satzungen der Bewegung sowie das Erlernen der hebräischen Sprache und die berufliche „Umschichtung“ („Hachschara“) erwartet und zur Bedingung für die Auswanderung nach Palästina gemacht.271

Die Umschichtung war in den Augen der zionistischen Ideologen notwendig, um die „typisch jüdische“ Berufsstruktur zu ändern und von den nicht produktiven intellektuellen und kaufmännischen Berufen zu manuellen Tätigkeiten, vor allem in der Landwirtschaft und im Handwerk, zu gelangen, um damit ein neues Leben in Palästina beginnen zu können.272 Nach dem „Anschluss“ wurde Palästina zu einem wichtigen Fluchtziel, weswegen sich tausende Jugendliche „in der Hoffnung auf irgendeine Fluchtmöglichkeit in einen Jugendbund, vielfach sogar in mehrere gleichzeitig“ einschrieben oder sie „ließen sich für verschiedene Zielländer registrieren“.273

Nach dem „Anschluss“ wurde in der Auswanderungsabteilung der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien eine eigene Beratungsstelle für Umschichtung eingerichtet, zu deren Leiter Dr. Abraham Schmerler ernannt wurde. Er berichtete regelmäßig über den Verlauf und die Erfolge der Umschichtungsaktion die im ersten Halbjahr ihrer Tätigkeit 12.000 jüdische „Umschichtler“ vorzuweisen hatte. In seinem Jahresbericht 1938 schrieb er:

„Nach dem Umbruch des Jahres 1938 kam man zur Erkenntnis, dass die bisherige Berufsschichtung der Wiener Juden im Falle der Auswanderung eine Existenzgründung im Ausland häufig erschwere. Das Bestreben, einer möglichst grossen Zahl handwerkliche und gewerbliche Fertigkeiten beizubringen, musste unverzüglich unter Einsatz aller in Betracht kommenden Kräfte in die Tat umgesetzt werden. Nicht nur Arbeitern, sondern auch bisherigen Angehörigen kaufmännischer, intellektueller und administrativer Berufe musste die Möglichkeit geboten werden, manuelle Berufe derart zu erlernen, dass sie sich im Ziellande mit den erworbenen Kenntnissen eine bescheidene Existenz gründen oder zumindest als qualifizierte Hilfsarbeiter ihr Brot verdienen können.“274

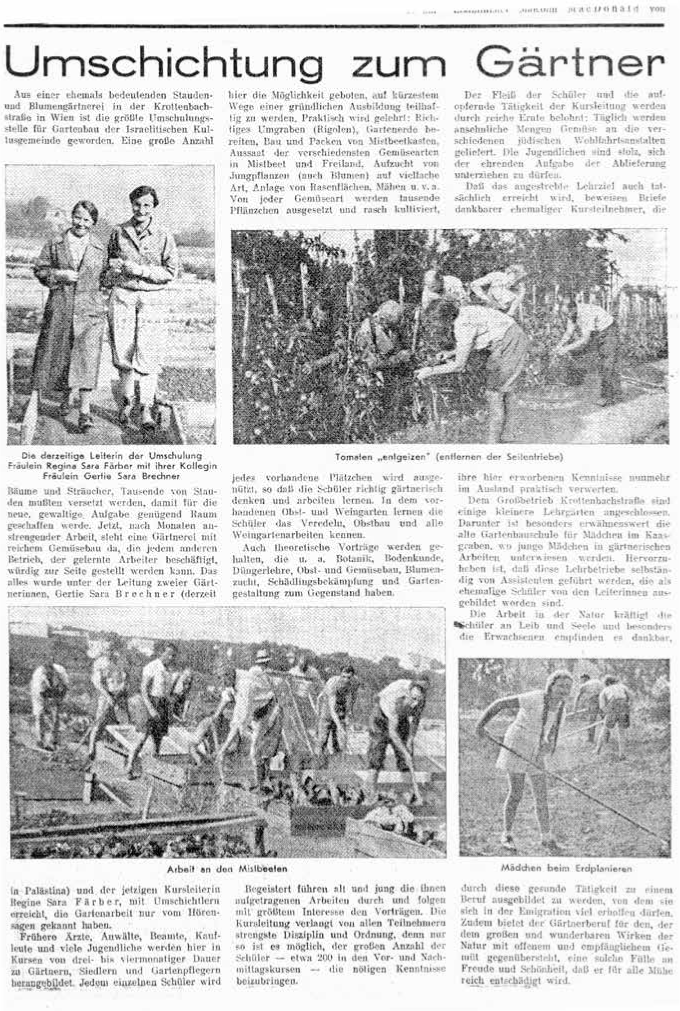

Abb. 2: Artikel über „Jüdische Umschichtung“.275

Die jüdische Presse im „Altreich“ – soweit sie noch existent war – berichtete über diese Aktion in Wien. So schrieb die „Jüdische Rundschau Berlin“ in ihrer Ausgabe vom 14. Juni 1938:

„In der Auswanderungsabteilung der Gemeinde [Anm.: Gemeint ist die Israelitische Kultusgemeinde Wien] wird nach wie vor an der Sichtung der eingereichten Auswanderungsbögen gearbeitet. Parallel zu dieser Tätigkeit geht die Vorbereitung der Umschichtungsarbeit, für die die Gemeinde eine eigene Beratungsstelle für jüdische Berufsausbildung und Umschichtung errichtet hat, vor sich. Einzelne Beratungsstellen, so für Ärzte wie für andere Berufsgruppen haben ihre Tätigkeit bereits aufgenommen. Andere wieder sind in Vorbereitung. In der richtigen Erkenntnis, dass im Mittelpunkt einer planmäßigen Emigration die Berufsumschichtung zu stehen habe, geht die Gemeinde daran, schon in allernächster Zeit eine Reihe von Umschichtungskursen einzurichten. So sind vorgesehen für männliche Berufe: Kurse für die diversen Zweige der Metallbearbeitung (Mechaniker, Schlosser, Dreher u. a.), der Holzbearbeitung (Bau- und Möbeltischler), des Baugewerbes, der Photographie, der chemischen Betriebe, des Bekleidungsund Nahrungsmittelgewerbes. Für weibliche Berufe werden Umschichtungskurse in der Hauswirtschaft, dem Bekleidungsgewerbe und der Körperpflege eingerichtet. Die Umschichtungsstelle in der Gemeinde sucht gegenwärtig dringend auf diesen Gebieten fachlich ausgebildete Lehrkräfte. Im Zuge der Umschichtungskurse sind auch landwirtschaftliche Umschulungskurse für Auswanderer geplant. Für diesen Zweck will die Gemeinde etwa im jüdischen Besitz befindliche landwirtschaftliche Betriebe, womöglich in der Nähe von Wien pachten, und sie für Hachschara verwenden.“276

In einem Bericht vom 29. Juli 1938 konnte die Auswanderungsabteilung der IKG bereits landwirtschaftliche Betriebe vorweisen:

„Zu den bereits bestehenden 77 Kursen mit einer Teilnehmerzahl von rund 1200 kommen noch vier landwirtschaftliche Umschulungskurse, die gegenwärtig außerhalb Wiens, und zwar in Stadlau, Lang-Enzersdorf (beide bei Wien), Unterholz-Brunnhof und Eichgraben am Stein in Betrieb sind. In diesen Kursen erhalten 350 Schüler in allen Fächern der Landwirtschaft, der Gärtnerei und Kleintierzucht ihre Ausbildung.“277

Im September 1939 legte die Israelitische Kultusgemeinde Wien statistische Daten der Berufsumschichtung auf Grund der von ihr durch die Beratungsstelle für Berufsausbildung und Umschichtung veranstalteten Kurse vor. Bis zum Stichtag 30. August 1939 waren insgesamt 1.827 Kurse abgehalten worden, die von 29.664 Personen besucht wurden. Von den Teilnehmern waren 16.211 Männer und 13.453 Frauen. Diese Daten zeigten, dass am stärksten die Kurse für Hauspersonal besucht wurden (6.002). An zweiter Stelle standen die Bekleidungskurse (4.129), an dritter Stelle jene für Landwirtschaft (4.065). Erwähnenswert fanden die Verfasser des Berichtes ferner die starke Beteiligung der Frauen an den landwirtschaftlichen Umschichtungskursen (1.178 Frauen, 2.887 Männer).278

In Wien wurde das Gelände der ehemaligen „Höheren Gartenbauschule für Frauen“ in der Kaasgrabengasse der vertriebenen Jüdin Yella Hertzka279 und die Flächen der Staudengärtnerei „Windmühlhöhe“280 von der Israelitischen Kultusgemeinde als Orte für landwirtschaftlich-gärtnerische Umschulungskurse genutzt. Die Gärtnerin Helene Wolf leitete ab Oktober 1938 und bis zu ihrer Ausreise 1939 die Umschichtungskurse in der Kaasgrabengasse und Krottenbachstraße.281

Paul Grosz, Vorstand und Kuratoriumsmitglied des DÖW, 1925 in Wien geboren, überlebte die NS-Zeit ab 1944 als „U-Boot“ lebend in Wien und erinnerte sich an die Umschichtung:

„In der Jugendalijahschule verbrachte ich dann die vielleicht schönsten Jahre meiner Jugend. Während wir, das war eine Ganztagsschule, dort gewesen sind, gab es keinen Stress, nicht die Gefahr, der Juden sonst ausgesetzt waren, und erst nach Kriegsbeginn 1939, als die ersten Transporte in das spätere ‚Generalgouvernement‘ geleitet worden sind, haben auch wir Kinder die volle Gewalt, die da angewendet worden ist, zu spüren bekommen. Wir mussten damals, das war ein Teil der Ausbildung der Jugendalijahschule, täglich in den Rothschild-Gärten im 19. Bezirk beziehungsweise in einer Gärtnerei in der Krottenbachstraße unentgeltlich schwere Arbeit leisten, unter dem Vorwand, dass wir dadurch Übung bekommen. Später wurden dann Kinder von uns zur landwirtschaftlichen Arbeit ins Ruhrgebiet geschickt und blieben dort fast ein halbes Jahr.“282

Bei der von Paul Grosz erwähnten Gärtnerei in der Krottenbachstraße handelte es sich um den ehemaligen Betrieb „Windmühlhöhe“ der jüdischen Staudengärtnerin Hanny Strauss.283

1941 wurden die Umschichtungskurse eingestellt. Die Beratungsstelle für Berufsausbildung und Umschichtung bemühte sich, die Umschulungskurse seitens der IKG wiederaufleben zu lassen. Sie begründete dies damit, dass diese Kurse die Menschen über die schwierige Zeit geführt hätten und ihnen die Arbeit wenig Zeit zum Nachgrübeln lasse. Speziell die jüdischen Jugendlichen müssten rasch wieder einer ablenkenden Tätigkeit zugeführt werden, um nicht untätig, sich selbst überlassen, auf der Straße herumzulaufen und so zu verwildern.284 In einem wahrscheinlich im März 1941 verfassten Exposé betreffend die Aufrechterhaltung handwerklicher und gewerblicher Arbeitskolonnen durch die Umschichtungsabteilung hieß es:

„Die plötzliche Einstellung der Umschulungskurse bedeutete nicht nur für die Kursteilnehmer und Kursleiter einen sehr schweren Schlag, sondern sie wirkte sich für die gesamte Judenschaft von grösstem Nachteil aus. Zur Zeit ihrer Gründung war der ausschließliche Zweck der Umschulung, den Auswanderungswilligen für ihr Leben im neuen Land durch Erlernung manueller Berufe eine Existenzgrundlage zu schaffen. Durch die Umschulung wurden viele Tausende, die unglücklich, aus dem Gleis geworfen, ihre ganze Kraft verloren hatten, wieder aufgerichtet und gestählt. […] Als mit Kriegsbeginn im Jahre 1939 die bis dahin flüssige Auswanderung etwas ins Stocken geriet, war es wieder die Umschulung, welche der ostmärkischen Judenschaft über diese schwere Zeit hinweghalf. Die Umschichtungswilligen besuchten die Kurse in Massen und blieben solange Kursteilnehmer, bis sie zur Ausreise gelangten, die Mehrzahl aber verblieb bis zur erfolgten behördlichen Sperre. […] In den Gartenbaukursen wurden auf drei Plätzen die Grabelandaktion der Umschulung der I.K.G. geführt, wodurch die Fürsorgeanstalten zusätzlich mit frischem Gemüse beliefert werden konnten. Wenn sich die Quantitäten im Verhältnis zum Verbrauch der Wirtschaftsstelle auch nicht besonders auswirkten, so war es dennoch wichtig, dass laufend zirka 150 Erwachsene und 200 Jugendliche beschäftigt und dem Gärtnerberuf zugeführt wurden. […] Zahlreiche Betriebsführer verlangten direkt von der Umschichtungsleitung Arbeitskräfte und jedem Wunsche konnte raschest Rechnung getragen werden. […] Die Leitung der Umschulung stellte das Büro darauf um und war stets bedacht, diese Arbeitskolonnen immer aufzufüllen, für jeden Abgang guten Ersatz zu schaffen. […] Die Bildung von Arbeitskolonnen ist aber auch im Interesse der I.K.G. gelegen, weil sie unerlässlich ist, denn sie würde ein weiteres Herabsinken und eine weitere Verelendung unserer Glaubensbrüder unbedingt verhüten.“285