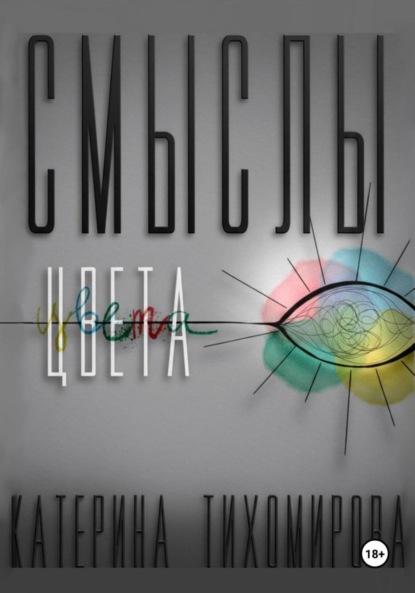

Смыслы цвета

- -

- 100%

- +

Многоцветье, яркость практически всегда вызывают у читателя ощущение радости, праздничности. К приему одноцветности также прибегают для придания особой выразительности. И в том и в другом случае цвет указывает не столько на свойства внешней литературной реальности, сколько на внутренний мир персонажей, на изменения в нем. Используемые словесные обозначения цвета воздействуют на читателя так же эмоционально, как и краски художника. Более того, в литературном тексте действуют те же правила цветовых сочетаний: одни вызывают радость, другие – горе или уныние, третьи – злость.

У великих писателей, как и у живописцев, колористические средства выразительности представляют собой многоуровневые метафоры смыслов, взаимообусловленных друг другом. И нет сомнения, что, воздействуя на мышление и чувства читателя, донося свою мировоззренческую позицию, творцы нередко обращаются и к его цветовому зрению. Этим приемом пользовались: Л. Толстой, Ф. Достоевский, Э. Ремарк, Э. Хемингуэй, Г. Маркес, В. Пелевин и др.1123

К черному цвету в литературе особенно часто обращались реалисты, романтики и символисты. Среди отечественных поэтов Серебряного века «черно-красный» А. Блок и его «Пляски смерти» [21]:

Старый, старый сон. Из мрака Фонари бегут – куда?

Там – лишь черная вода,

Там забвенье навсегда…

Скелет, до глаз закутанный плащом, Чего-то ищет, скалясь черным ртом… Живые спят. Мертвец встает из гроба. И в банк идет, и в суд идет, в сенат… Чем ночь белее, тем чернее злоба,

И перья торжествующе скрипят.

У С. Есенина были свои отношения с черным и его символикой. В строках одного из последних стихотворений звучали страшные предзнаменования личной трагедии [51]:

«Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем, Толь, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами, Как крыльями птица.

Ей на шее ноги

Маячить больше невмочь. Черный человек,

Черный, черный, Черный человек

На кровать ко мне садится, Черный человек

Спать не дает мне всю ночь. Черный человек!

Ты прескверный гость. Это слава давно

Про тебя разносится.

Я взбешен, разъярен

, И летит моя трость Прямо к морде его,

В переносицу…

. . . . . . . . . . . . .

…Месяц умер,

Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь!

Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою.

Никого со мной нет. Я один…

И разбитое зеркало…»

У И. Бродского тоже есть «черные» стихотворения [26]:

«Был черный небосвод светлей тех ног, и слиться с темнотою он не мог».

В тот вечер возле нашего огня увидели мы черного коня.

Не помню я чернее ничего. Как уголь были ноги у него.

Он черен был, как ночь, как пустота. Он черен был от гривы до хвоста.

Но черной по-другому уж была спина его, не знавшая седла.

Недвижно он стоял. Казалось, спит. Пугала чернота его копыт.

Он черен был, не чувствовал теней. Так черен, что не делался темней. Так черен, как полуночная мгла.

Так черен, как внутри себя игла. Так черен, как деревья впереди,

как место между ребрами в груди.

Как ямка под землею, где зерно. Я думаю: внутри у нас черно.

Но все-таки чернел он на глазах! Была всего лишь полночь на часах.

Он к нам не приближался ни на шаг. В паху его царил бездонный мрак. Спина его была уж не видна.

Не оставалось светлого пятна. Глаза его белели, как щелчок. Еще страшнее был его зрачок.

Как будто был он чей-то негатив. Зачем же он, свой бег остановив, меж нами оставался до утра?

Зачем не отходил он от костра?

Зачем он черным воздухом дышал? Зачем во тьме он сучьями шуршал?

Зачем струил он черный свет из глаз?

Он всадника искал себе средь нас. (1962 г.)

Архитектура

Сегодня перед цветом стоит множество задач: во-первых, это требования физики – особенности энергосбережения, которые выражаются в тепловых свойствах красящего поверхность вещества; во-вторых – это художественно-эстетический посыл, направленный на эмоционально-чувственный ответ субъектов; в-третьих – историко-культурные требования, которые основаны на принятых в культуре цветовых коннотациях.

Так, черный цвет присутствовал в традиционной архитектуре множества культур, в которых была известна технология обработки дерева смолой или нефтью. С течением времени обработанный сруб темнел, образуя черные поверхности крыш или стен. В сочетании черного с белыми элементами (стены, окантовка оконных проемов, покрашенные мелом, известью и т. д.) рождалась особая контрастная эстетика фахверка, замковой архитектуры, «прусской стены», норвежской ставкирки (каркасной церкви, крышу которой, кстати, покрывали дефицитным русским дегтем).

Сегодня для окраски внешних ограждающих конструкций черный почти не используют. Чаще он применяется в роли детализатора, контраста, акцента на деталях – балюстрадах балконов, решетках, водосточных трубах, подоконниках, орнаментах и пр., а также покрытия крыш в северных регионах [3, 4, 110].

Во внутреннем дизайне помещений у черного наличествует подтекст, соответствующий современным социально-культурным запросам финансовой «успешности», «уникальности» субъекта: черные стены, мебель, ткани, постельное белье или столовая посуда призваны указывать на «особенные» достижения владельца, на

«специфику» его внутреннего мира.

Психологические прочтения черного

Особой областью образования и применения символики черного выступает психология теоретическая и практическая. Психологи множества направлений и школ пытаются прояснить значения цветов вообще и дать советы по их применению. Сразу стоит оговориться, что эта психологическая «колористика» – продукт западной научной традиции, которую с большим удовольствием продолжают и некоторые отечественные исследователи [100, 101, 151]. У большинства из них нет обращения не только к историко-культурной традиции толкования цвета, но даже к физике. Потому цветам приписываются значения и значимость, выведенные на основе экспериментов, проводимых на основе малой выборки, не учитывающих расовые, национальные, этнические, пространственные, временные характеристики культур, составляющих мировое единство. Из поля зрения практически всегда выпадают архаические и восточные смыслы цвета. Большая часть рекомендаций дается европейцами для европейцев (около европейских культур, например у Люшера [75, 76]).

В особом ряду подобных практик стоит диетология, которая регламентирует культуру питания. Конечно, еще в древних цивилизациях была распространена медицинская рекомендация – лечение болезней цветной едой. Чаще всего «лекарство» выбиралось по принципу подобия цвета: желтуху лечили желтыми продуктами и слабость – красными и т. п. Современные диетологи, по сути, продолжают ту же линию. Справедливости ради стоит отметить, что теперь под диетологические советы подведены научные исследования состава веществ продуктов. Так, продукты черного окраса – рис, чечевица, фасоль, соя, чай – как считают специалисты, содержат больше антиоксидантов, чем их светлые собратья из-за высокого содержания особого пигмента1224, соответственно, способствуют выведению вредных веществ из организма, предотвращают разнообразные заболевания. Но реальная польза продуктов черного или иного цвета не подтверждена стопроцентно, и советы могут оказаться обычными финансовыми манипуляциями.

Среди множества современных психопрактик, использующих восприятие цвета в своих методах и инструментах, также существует цветотерапия – метод, использующий «целительное» влияние различных цветов на организм человека. Цветолечение было известно еще в эпоху древних цивилизаций – в египетских храмах были обнаружены помещения, конструкция которых способствовала преломлению солнечных лучей в тот или иной цвет спектра: жрецы-врачи, вероятно, «окунали» больного в потоки лучей. Современные последователи цветотерапии полагают, что данный метод является одним из перспективных в лечении и оздоровлении человека. Это положение они основывают на странном факте – якобы мозг способен принимать цвет, как пищу. Цветотерапевты отмечают [22, 48, 149], что особенно важна работа с цветом для женщин, у которых гораздо сильнее развиты цветовые рецепторы (действительно, научно доказанный факт). Поэтому желание поменять цвет обоев в спальне или сменить цветовую гамму гардероба – это не прихоть и не каприз, как воспринимают окружающие, а внутренняя потребность женского Я создать комфортное цветовое пространство ради гармонии внешнего и внутреннего

Цветотерапевты дают следующие «полезные рекомендации»:

Носить одежду определенного цвета.

Использовать определенную цветовую гамму в интерьере.

Носить украшения или использовать целебные свойства минералов и драгоценных камней с учетом их цвета.

Употреблять в пищу продукты определенного цвета (так называемое кормление цветом, с которым нужно обращаться очень осторожно, так как включение в повседневный рацион большого количества желтых и оранжевых цветов приводит к избыточной выработке желчи и ее застою в организме).

Мысленно насыщать себя необходимым цветом с помощью медитации (или просто долго и пристально рассматривать «носитель» необходимого цвета, которым может быть, например, лист цветной бумаги).

Использовать свою интуицию и творчество, внося необходимый цвет в свою жизнь.

У этих советов есть один существенный плюс – «таблетки цвета» не могут нанести очевидный вред, равно как и пользу.

В практической психологии распространены убеждения о том, что люди, предпочитающие черный, – загадки, что они неосознанно желают внимания окружающих, так как черный цвет – цвет тайн, страхов и мистики. Черному также приписывается возможность влиять на обретение собранности, дисциплины, выдержки и стойкости.1325

Считается, что если человек носит только черное, то это свидетельствует о том, что ему не хватает в жизни чего-то существенного, что он прячется от неприятной действительности. В психологии этот цвет обрел символику неуверенности, мрачного восприятия жизни: тот, кто предпочитает одеваться в черное, нередко воспринимает жизнь в темных тонах, неуверен в себе, несчастлив, склонен к депрессии, поскольку не сомневается, что его идеалы в жизни недостижимы (тут надо саркастично вспомнить фашистов, националистов, Коко Шанель и черные дорогие авто). В норме черный цвет, как считает психология, отвергается.

КРАСНЫЙ: НЕ ТОЛЬКО «КРОВЬ» И «ВИНО»

Первым цветом, воспринятым в природной действительности в ходе мировоззренческой рефлексии, был, вероятно, красный – цвет крови, огня и солнца. Естественная принадлежность красного миру природы – его прямая связь с жизнью – обусловила первоочередность культурной рефлексии цвета, репрезентацию его смыслов.

Первоначальные значения красного были связаны с попытками субъекта архаичной культуры «физически» объяснить свое происхождение, истолковать наличие жизненного начала, жизненных сил. Так, красная кровь как сила, энергия человека отождествлялась с самой жизнью, полученной человеком от богов.

В ряде архаических культур охру как источник красного пигмента символически связывали (и связывают до сих пор, например, в Австралии, Индонезии, Африке) с антропогоническими мифологическими сюжетами о первочеловеке. В ранних мифах множества культур обнаруживаются истории о творении человека из красной глины. Так, в антропогонических мифах острова Пасхи есть сюжет о создании человека из «цветной земли» – вулканического туфа; один из индейских богов – Магадео – вылепил из глины первых мужчину и женщину; еще один индейский праотец (племя майду, современная Калифорния) творил людей из глины (справедливости ради надо отметить, из белой, но глаза его перволюдей были все равно красными); титан Прометей также стал создателем человека из популярного подручного материала – глины [126, 87].

Позже, в эпоху древних цивилизаций, с появлением политеистических культов значение «красное – жизненное» дополнилось представлениями о душе (и в прометеевских глиняных болванчиков душу вложила Афина). Идея о связи крови и души как личностного начала углубилась в ряде религиозных правил и предписаний в качестве строгих сакральных запретов на прикосновение к крови [127], пищевых запретов и пр.

Сюжетные линии о творении человека из красной глины продолжились и в более поздние времена – в период сложения первых линий монотеизма: иудейский Адам был создан Яхве из красной земли «адама» («адам» – «человек», «Едом» – «красный» [131]).

Япония

На японском Востоке красный также появился одним из первых и вошел в палитру главных цветов культурного мира. Красный, черный и белый считались настолько важными в мироустройстве, что первыми получили обозначения в языке. Данная триада служила материализации мировоззренческих идей – японской картины мира.

Цветовая репрезентация смыслов представлений о мире имела свою специфику, прежде всего, в сфере сакрального – в содержании религиозных, культовых и мистериальных практик. В их основе лежало поклонение силам природы: солнцу, земле, небу, ветру, водной стихии и т. д. – восхищение природой, стремление к гармонии, к осознанию мира и себя в качестве вместилища для ками (божеств, духов). С ходом времени в Японии сформировался синтоизм, сочетающий в себе культ предков, культ солнца и культ императора как потомка солнечной богини (или «великого солнечного Будды») [117, 108]. Синтоизм ощутил на себе влияние внешних религиозных трендов – конфуцианства, даосизма и буддизма, выразившееся в становлении общего для Востока принципа: человек – ядро государства. Подобный синкретизм породил соответствующие прочтения коннотаций цвета.

Запрет на искренние прилюдные выражения (личных, не общественных) чувств и эмоций в японской культуре сформировал скрытые формы чувственности, воплощенные в эстетике. Одной из таких форм стал цветовой канон. В нем были реализованы основные социально-религиозные культурные нормы. Государство строго регламентировало применение цветов во всех видах культурных практик – от религиозных ритуалов до дресс-кода и макияжа. Известно о существовании законов, регулирующих вид, качество, стиль, покрой, цвет и рисунки на ткани для одежды подданных: каждое время года, каждый торжественный или особый случай должны были иметь для каждого сословия свои колористические особенности [60, 152].

Глубокий красный цвет японцы получали с помощью натурального красителя, изготавливаемого из корней многолетнего растения, которое называли «аканэ» – марена пурпурная (лат. «Rubia Cordifolia L»). Марена – невысокое полевое травянистое растение, которое цветет летом или в начале осени мелкими белыми цветами. В Японии особо ценились дающие красный пигмент корни марены, потому название растения писали двумя иероглифами: «ака»+«нэ», то есть «красный корень», «корень, дающий красный цвет». Сейчас цвет и сама марена имеют общее название, записываемое единым иероглифом – «аканэ».

Самый ранний свод религиозных текстов «Кодзики» [66] уделяет красному несколько строк, подчеркивая в оттенках цвета оттен ки культурных смыслов:

大礼Старшая вежливость – тёмно-красный;

小礼 Младшая вежливость – светло-красный;

«аканеиро», «аканэ», «аканэиро» – мареновый красный цвет (глубокий);

赤 «акаи» – цвет опасности, гнева и ярости.

Значения слова «красный» в японском языке этимологически связаны также с религиозной синтоистской символикой – с утренним небом, гармонизирующим, защищающим мироздание. Эти смыслы были перенесены позднее на культуру видения красного, понимаемого уже шире – как символ мира, безопасности, процветания, семьи; позже к значениям данного цвета добавились коннотации природных циклов – лета, а также маркеры атрибутов сословной дифференциации – власти и богатства.

Эпоха буйства красного началась в Японии в VI–XVIII вв.:

«Мы, люди, наполняемся благоговением, когда розовое солнце появляется над горизонтом, даря тепло, а значит, жизнь или, наоборот, касаясь линии, нагоняет страх перед неизвестностью. Мы можем контролировать огонь и использовать его для обогрева и приготовления пищи. Вот почему мы чувствуем определенное почтение перед солнцем и огнем» [66]. В период праздников столы для торжеств в храмовых комплексах стали покрывать красными полотнами и коврами. Да и сами храмы, а иногда и дома знати часто красили красным.1426

Пользуясь красным в повседневных текущих практиках – окрашивая культовые предметы для бытового употребления, японцы полагали, что тем отпугивают злых духов, привлекают удачу и счастье. Так, например, талисманы, призванные защищать детей и оберегать взрослых от оспы, представляли собой небольших красных коров.1527 Еще одним из самых известных, сохранившихся до сегодняшнего дня в обиходе амулетов является фигурка медитирующего монаха красного цвета; для совершения обряда исполнения желания ему закрашивают один глаз, после реализации – второй. Одежда настоящих монахов также была красной, потому не только упомянутый амулет, но и фигуры культовых божеств, стоящих на территории храмов, красили краской или покрывали материей данного цвета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

13 Эта пятиэлементность нашла отражение во множестве феноменов культур Востока, например, в особенностях музыкального строя – пентатонике. Западное семицветие также обнаруживает связь с музыкой – семью нотами звукоряда. Однако стоит отметить, что темперированный звукоряд появился еще в Античности благодаря Пифагору, а «семь цветов» – спустя тысячелетия у Ньютона.

2

14 Охра, белила цинковые, индиго, краплак, кобальт, сиена жженая и т. д.

3

15 Индуистский трактат, являющийся частью Вед – о природе божественного и медитативных практиках.

4

16 В одном из хадисов говорится о том, что Мухаммед попросил поменять коврик и одежды, покрытые узорами, так как они отвлекают от молитвы.

5

17 Тысяча и одна ночь / пер. В.П. Бутромеева. М.: Просвещение, 2015. 448 с.

6

18 «Европа» – понятие, которое несет в себе множество смыслов: географический (например, от Геродота, делившего мир на три части – Ливию, Азию и Европу), политический (от противостояния с персами), религиозный (христианизация), социокультурный (различия в языке, повседневной культуре и пр.). Европейская культурная идентичность формировалась, однако, на протяжении длительного времени и более явно – с крушения Средиземноморья в VII в. и экспансии арабов (Кордовский халифат). Легализация христианства, принятие его и остатков римской культуры бывшими сателлитами империи способствовали становлению относительно единой системы ценностей как символа принадлежности к «Европе». К XVIII в., с началом активной колонизации и противопоставления «примитивных» и «развитых» обществ, понятия «Европы» и «Цивилизации» стали синонимичными. В дальнейшем безграничная вера в прогресс и его «блага» сделала понятие «Европа» символом социокультурного превосходства, к которому надо всех привести. XX в. продемонстрировал раскол в чувстве европейской культурной идентичности, чему способствовали агрессия и рост национализма. Под большим вопросом «Европа» как социокультурное пространство находится теперь, в начале XXI в., когда политика мультикультурализма и глобализации показали нежизнеспособность в условиях межрелигиозных, межэтнических, экономических и пр. конфликтов.

7

19 Так, взятие Рима вандалами в 455 г. стало символом уничтожения культурных ценностей – «вандализмом».

8

20 Алан де Лилль (XII в.) уговаривает медленно, в течение сорока дней, греть философский раствор в герметически запечатанном сосуде, покуда на поверхности не образуется черная материя – философская голова ворона.

9

21 «Черный, – говорит Герольд, – по нынешним временам излюбленный цвет одеж- ды, ибо это цвет самый простой. Но все им злоупотребляют». Далее предлагается идеальный мужской костюм, состоящий из черного камзола, серых панталон, черных башмаков и желтых перчаток, – можно сказать, вполне современное сочетание. Для платяных тканей также обычны серый, фиолетовый и разные оттенки коричневого. Синее носят в деревне, а также – англичане, девушкам тоже идет синий цвет, как, впрочем, и розовый. Белый предпочтителен для детей, не достигших семилетнего возраста, и для слабоумных! Желтый носят прежде всего военные, пажи и слуги; без добавления других цветов желтым пользуются неохотно. «А с наступлением мая не хочется видеть никаких иных цветов, кроме зеленого».

10

22 Термин «графика» (от греч. graphein) – «скрести», «царапать», «писать», «рисовать».

11

23 М. Цветаева: черный (151), белый (132), красный (117), синий (92), зеленый (51), лазурный (37), золотой (25), серебряный (22), седой (21), ржавый (19), розовый (18), пурпурный (17), алый (13), серый (11), желтый (8), голубой (8)

О. Мандельштам: малиновый, красный, желтый.

Н. Гумилев: розовый, белый, золотой, пурпурный, черный, синий, бирюзовый, крас- ный, изумрудный.

А. Ахматова: желтый и серый. С. Есенин: голубой, синий.

А. Блок: белый (28), черный (14), красный (13), синий, голубой (11), зеленый (4),

розовый (2,5), желтый (1,5), фиолетовый (1,5).

Ср.: А. Блок: синий и серый (1897), красный (1900), лиловый и зеленый (1905). Ср.: А. Блок: золотой, красный, лазурный, черный, розовый.

Б. Окуджава: голубой, синий, зеленый, белый, черный.

Н.В. Гоголь: красный (17,4), белый (14), черный (12), зеленый (9,4), золотой (9,2),

синий (8,7), желтый (7), серый (5,8), голубой (4,8), серебряный (4,8), коричневый (4),

розовый (2,3), оранжевый (1,20), лиловый (0,9).

Ср.: Н.В. Гоголь: черный, белый, синий, зеленый, золотой. Ф.М. Достоевский: желтый.

М.А. Булгаков: черное, красное, белое. М. Горький: серый.

12

24 Профессор кафедры пищевой химии Корнельского университета в Итаке, Нью- Йорк.

13

25 Ссылки на исследования по заказу компании Hewlett-Packard.

14

26 Например, главный зал замка Сюри; из современных построек – Токийская телебашня.

15

27 Акабеко – «красная корова» (конец XVI–XVII вв.