- -

- 100%

- +

2.3.1.2 Feuchteschäden an einem Mischmauerwerk aus Naturstein mit Betonhinterfüllung (M2)

2.3.2 Auswaschungen

2.3.2.1 Auswaschungen und Verlagerung einzelner Steine bei einer Trockenmauer aus Wasserbausteinen (M3)

2.3.3 Instabilität

2.3.3.1 Unzureichende Standsicherheit bei einer Trockenmauer aus Muschelkalksteinen aufgrund unsachgemäßer Bauweise (M4)

2.3.3.2 Kippende U-Stein-Mauer mit Ausblühungen (M5)

2.3.3.3 Instabiles Natursteinmauerwerk in Systembauweise aufgrund fehlerhafter Konstruktion und Verarbeitung (M6)

2.3.3.4 Abkippen eines aus Hohlblock-Betonwerksteinen aufgesetzten Mauersockels aufgrund von Mängel in der Gründung des Fundamentes (M7)

2.3.4 Lunker im Sichtbeton

2.3.4.1 Schäden an einem Hochbeet als Sichtbetonmauerwerk aufgrund fehlerhafter Schalung und Vedichtung (M8)

2.3.5 Fugenmängel

2.3.5.1 Schäden an Mauerwerksabdeckungen aus Feinbeton aufgrund von Fugenmängeln (M9)

2.4 Schäden an Zäunen

2.4.1 Instabilität

2.4.1.1 Instabilität eines Gittermattenzauns aufgrund falscher Fundamentierung (Z1)

2.4.1.2 Rostgefahr an Zaunanlagen (Z2)

2.4.2 Sicherheitsmängel

2.4.2.1 Fehlende Sicherheitseinrichtungen an einem Tor (Z3)

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Weiterführende Informationen

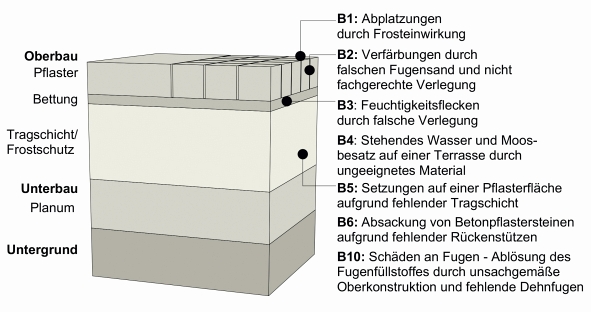

Bild 1: Schematischer Aufbau einer Belagsfläche mit möglichen Schadpunkten {Schadpunkten, Belagsfläche} (Verweis auf die Schadensfälle B1 bis B11 in diesem Buch) (Quelle: Fauth)

Der Aufbau und die Auswahl von Pflaster- und Wegeflächen orientieren sich in erster Linie an der späteren Funktion der Belagsfläche. So muss je nach Standort der Aufbau und die Deckschicht an die benötigte Tragfähigkeit, die erforderliche Entwässerung bzw. Versickerung, aber auch an die geforderte Optik der Belagsfläche angepasst werden (

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) sind zu beachten. Zudem spielt die genaue Lage des Projekts, auch in Bezug auf die Frostfestigkeit und den Frostschutz, eine bedeutende Rolle.

Um den oben erläuterten Anforderungen gerecht zu werden, liegt es vor allem an der Auswahl der geeigneten Baumaterialien (

{Schüttstoffe}

Körnungen {Körnungen}

Je nach Einbaubereich und Funktion der Schicht variieren die benötigten Körnungen und deren Korngrößenverteilung {Korngrößenverteilung}.

So gliedert sich die Mineralstoffkörnung wie folgt:

BaustoffKörnung in [mm]Ungebrochene MineralstoffeNatursand0/2Kies2/4 4/8 8/16 16/32 32/63Gebrochene MaterialienEdelbrechsand0/2Brechsand-Splitt-Gemisch0/5Splitt5/11 11/22 22/32Edelsplitt2/5 5/8 8/11 11/16 16/22Schotter32/45 45 45/56Tab. 1: Körnungen von Baustoffen

Umrechnung von Baumaterialien

Für die Kalkulation und Endabrechnung von Baumaßnahmen müssen oftmals Raummaße und Gewichte entsprechend abgestimmt werden. Um eine grobe Übersicht der jeweiligen Umrechnungen zu erhalten, wurden regionale Erfahrungswerte aus dem Garten- und Landschaftsbau mit den Vorgaben der DIN 1055 wie folgt kombiniert:

Baustofft pro m³ loset pro m³ verdichtetSande und KieseRheinsand 0/21,561,85Rheinsand 0/81,63–Rheinsand 2/81,70–Rheinkies 8/16, 8/321,78–Rheinkies 16/321,70–1,79–Kiessand 0/321,68–1,782,05Mainsand 0/21,601,90Neckarmaterial1,61–Grabsand1,20–Schotter, Splitte und SchlackenKalksteinsplitt 3/15, 5/321,56–Kalksteinschotter 32/45, 45/651,521,75Schottertragschicht, Mineraltragschicht1,802,08Mineralbeton1,702,05-2,25Siebschutt1,562,11-2,15Basaltlava, porig-gebrochen1,20–Basaltlava, porig-ungebrochen1,80–Basaltsplitt1,50–Basaltschotter1,55–Ziegelsplitt 0/41,60-1,70–Ziegelsplitt 4/161,40-1,50–Kesselasche0,8–Hüttenschlacke1,40–Granulierte Schlacke1,0–Lavalit0,8–Bimskies0,8–Lava 0/16, lagerfeucht 6 %1,16–Lava 0/16, trocken1,25–Lava 0/4, lagerfeucht 8 %1,0–Lava 0/4, trocken1,22–Tab. 2: Umrechnung von Baustoffen

Baustofft pro m³Gebundenes MaterialBitukies2,05Asphaltbinder – A-Feinbinder2,40Asphaltgrobbeton2,40Asphaltfeinbeton2,40Solubit2,15Gußasphalt2,45Beton – aus Kies, Sand, Splitt, Steinschlag oder Hochofenschlacke2,20–2,30Beton – wie oben, jedoch mit Steineinlagen2,50Kalk-, Kalkgips-, Gipssand- und Anhydritmörtel1,70 –1,80Kalkzement- und Kalktrassmörtel2,00Zement- und Zementtrassmörtel2,10Tab. 3: Umrechnung von gebundenen Baustoffen

Natursteinpflaster {Natursteinpflaster, Einteilung}

Die genaue Einteilung der Natursteinpflastersteine in Mosaik-, Klein- und Großsteinpflaster wurde mit der Einführung der DIN EN 1342:2013-03 aufgehoben.

Als Richtwert kann folgende Einteilung gem. den TL Pflaster-StB 06 angewandt werden:

•Großsteinpflaster:Nenndicke d ≥ 120 mm•Kleinsteinpflaster:Nenndicke d = 60 mm < d < 120 mm•Mosaiksteinpflaster:Nenndicke d ≤ 60 mmFlächenmaße und Dicken von Pflastersteinen sind in der DIN EN 13373 definiert. Abweichungen dieser Nennmaße sind nur bis zu einem gewissen Maße zulässig. Dadurch wird u. a. sichergestellt, dass die Steinlieferung für eine geradlinige Verlegung in Reihen geeignet ist.

Ist explizit ein strahlen- oder bogenförmiger Verband vorgesehen, darf ein Anteil der Lieferung von den durch die Grenzabmaße zulässigen Maße um bis zu 10 % abweichen.

Die zulässigen Abweichungen von Nenn-Flächenmaßen {Nenn-Flächenmaße, Natursteinpflaster} und Nenndicken {Nenndicken, Natursteinpflaster} sind in der DIN EN 1342 geregelt. Diese unterscheidet zwischen „gehauenen“ und „strukturierten“ Steinflächen.

NennmaßNenndicke, bezogen auf die Klasseneinteilung [in mm]Klasse 0Klasse 1Klasse 2≤ 60 mmstrukturiertkeine Anforderung± 7± 5gehauen± 10± 7> 60 mm≤ 120 mmstrukturiert± 10± 5gehauen± 15± 10>120 mmstrukturiert± 10± 7gehauen± 15± 12Tab. 4: Grenzabmaße der Nenn-Flächenmaße und der Nenndicken nach DIN EN 1342:2013-03

Wichtig für die Stabilität und die Befahrbarkeit der Natursteinpflasterfläche ist die Wahl des richtigen Verbands. Hierbei ist auch zu sagen, dass Natursteinpflasterflächen, anders als andere regelmäßige Pflasterbeläge, nicht auf eine Bettung, sondern in die Bettung eingearbeitet werden.

Zur besseren Umrechnung von Natursteinpflaster von Quadratmetern in Tonnen sowie in die Stückzahl pro Tonne kann die nicht mehr gültige DIN 18502 als Richtwert zurate gezogen werden. Die Natursteinpflastergrößen orientieren sich ebenfalls, wie zuvor beschrieben, an den TL Pflaster-StB 06.

Natursteinpflasterm² pro tt pro m²ca. Stückzahl pro tMosaikpflaster I/3, Größe10,00,105.000Mosaikpflaster I/2, Größe8,50,124.000Mosaikpflaster I/1, Größe7,50,132.500Kleinpflaster I/3, Größe5,80,17800Kleinpflaster I/2, Größe4,80,21550Kleinpflaster I/1, Größe4,40,23490Großpflaster I/2, Größe2,80,38100–110Großpflaster I/1, Größe2,70,3790–100Tab. 5: Natursteinpflaster

Bord- und Kantensteine aus Naturstein {Bord- und Kantensteine, Naturstein}

Wie schon bei den Naturstein-Pflasterbelägen wurde auch die Einteilung der Naturstein-Bord- und Kantensteine mit der Einführung der DIN EN 1343 aufgehoben.

Im Allgemeinen kann man sie nach DIN 482 in folgende Gruppen einstufen:

Bordsteine mit Anlauf:Breitex Höhex Länge in mm300x 250x 800–1.500180x 250+300x 800–1.500150x 250+300x 800–1.500 Bordsteine ohne Anlauf:Breitex Höhex Länge in mm140x 250–280x 500–1.500120x 250–280x 500–1.500140 –150x 250–300x 500–1.500120 –140x 250–300x 500–1.500100 –120x 250–300x 500–1.500Auch hier sind die zulässigen Abweichungen der Breiten und Höhen in der DIN EN 1343 geregelt und werden zwischen „gespaltenen“ oder „gespitzten“ und „bearbeiteten“ Steinflächen unterschieden.

AnwendungsortBreite [in mm]Höhe, bezogen auf die Klasseneinteilung [in mm]Klasse 0Klasse 1Klasse 2KennzeichnungH0H1H2zwischen zwei gespaltenen oder gespitzten Flächen± 10keine Anforderung± 30± 20zwischen einer bearbeiteten und einer gespaltenen oder gespitzten Fläche± 5± 20± 10zwischen zwei bearbeiteten Flächen± 3± 10± 5Tab. 6: Grenzabmaße der Nenn-Gesamtbreite und Nenn-Gesamthöhe bei Bord- und Kantensteinen nach DIN EN 1343:2013-03

Natursteinplatten {Natursteinplatten}

Nach Definition der DIN EN 1341 spricht man bei gesägten oder gespaltenen Natursteinerzeugnissen mit einer Nennbreite > 2 x Dicke von einer Platte.

Die zulässigen Abweichungen der Natursteinplatten-Flächenmaße {Nenn-Flächenmaße, Natursteinplatten}, -Dicken {Nenndicken, Natursteinplatten} und weitere Grenzabmaße sind in der DIN EN 1341 geregelt.

Nenn- und Flächenmaße, bezogen auf die Klasseneinteilung [in mm]Klasse 0Klasse 1Klasse 2KennzeichnungP0P1P2gesägte KantenKeine Anforderung± 4± 2gespaltene und gespitzte Kanten± 10± 10Tab. 7: Grenzabmaße der Flächenmaße bei Natursteinplatten nach DIN EN 1341:2013 – 0

Nenn- und Flächenmaße, bezogen auf die Klasseneinteilung [in mm]Klasse 0Klasse 1Klasse 2T0T1T2≤ 30 mm dickKeine Anforderung± 3± 10 %30 mm < dick ≤ 80 mm± 4± 3< 80 mm dick± 7± 4Tab. 8: Grenzabmaße der Dicke bei Natursteinplatten nach DIN EN 1341:2013 – 03

Betonsteinpflaster {Betonsteinpflaster}

In der DIN EN 1338 werden Betonsteinpflastersteine im Allgemeinen als „vorgefertigtes Erzeugnis aus Beton, das als Belagsmaterial für Oberflächen verwendet wird“ definiert.

Als Pflasterstein wird bezeichnet, wenn dieser „in einem Abstand von 50 mm von jeder Kante bei keinem Querschnitt ein horizontales Maß von 50 mm unterschreitet“. Dabei darf die Gesamtlänge zur -dicke im Verhältnis maximal vier ergeben.

Im Allgemeinen spricht man von einem Pflasterstein, wenn dieser nach den ZTV Pflaster-StB in der Länge kleiner als 32 cm ausgebildet ist.

Die weiteren Abmessungen können individuell auf die gegebenen Anforderungen angepasst werden. Ein Vorteil der Betonpflastersteine liegt in den verschiedensten Ausführungen, die angefangen bei der Wasserdurchlässigkeit, über spezielle Verbundpflastersteine, bis hin zu Mehrschichtpflastersteinen, auf die individuellen Forderungen und Gegebenheiten abgestimmt werden können.

Bord- und Kantensteine aus Betonstein {Bord- und Kantensteine, Betonstein}

Bei den Betonbordsteinen unterscheidet man folgende Formen mit den jeweiligen Abmessungen nach DIN 483:

Hochbordstein:Breitex Höhex Länge in mm150+180x 250+300x 250–1.000+250+500Rundbordstein:BreiteBreitex Länge in mm150+180x 220x 250–1.000+250+500Tiefbordstein:Breitex Höhex Länge in mm80+100x 250+300x 250–1.000+250+500Flachbordstein:Breitex Höhex Länge in mm200x 200x 250–1.000+250+500Die gleichen Maße gelten auch für die zugehörigen Kurvensteine. Diese sind gewöhnlich in den Außenradien 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 8.000 und 12.000 mm erhältlich.

Kantensteine sind in ihren Abmessungen wie folgt eingeteilt:

Höhe in mm:200+250+300Länge in mm:500+750+1.000Dicke in mm:50+60Je nach Anforderungen können Betonstein-Bord- oder Kantensteine auch individuell gefertigt werden. Bei unzureichender Abstützung des Pflasters kann es zu Absackungen in der Pflasterfläche kommen (

Betonsteinplatten {Betonsteinplatten}

Die Anforderungen und Prüfverfahren für Betonsteinplatten sind in der DIN EN 1339 geregelt. Man spricht von einer Betonsteinplatte, wenn diese in der Gesamtlänge ≤ 1 m entspricht. Die Gesamtlänge steht im Verhältnis zur Dicke > 4.

In diesem Gliederungspunkt wird in zwei Gruppen unterteilt:

• Gehwegplatten aus Beton {Gehwegplatten aus Beton} • Gartenplatten aus Beton {Gartenplatten aus Beton}Gehwegplatten für Fuß- und Radwege sollten nach RStO mindestens 80 mm dick sein. Sie werden im Allgemeinen in drei Formen gefertigt: quadratische Platte, Friesplatte und große Eckplatte.

Die Gartenplatte ist in ihren Ausbildungen, Formen und Abmessungen nicht genormt. Ebenso variiert die Plattendicke je nach Anforderung und Herstellersystemen. Man spricht von einer Großformatplatte, wenn diese eine Nennlänge von > 600 mm und ≤ 1.000 mm vorweist. Dabei muss die Nennlänge im Verhältnis zur Nenndicke > 4 betragen.

{Beläge mit Vegetationsfugen}

Sowohl aus ökologischen als auch aus gestalterischen Gründen erfreuen sich Beläge mit Vegetationsfugen einer gestiegenen Beliebtheit. Besonders für Parkplatzsituationen und wenig befahrene Feuerwehreinfahrtsflächen werden diese bevorzugt genutzt.

Beläge mit Vegetationsfugen definieren sich über die Breite der Fuge bzw. die Größe des Gitters und der Wabe bei vorgefertigten Belagsplatten und deren Füllungsmaterial. Das Füllungsmaterial muss auf eine folgende Begrünung abgestimmt sein.

Die Belagswahl kann u. a. sowohl auf Rasengittersteine aus Beton als auch auf Rasenwaben aus Kunststoff fallen. Wichtig ist hierbei, die speziellen Anforderungen der Belagsflächen im Vorfeld zu hinterfragen.

Als Regelwerk existiert die „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL). In dieser sind die Dicken der Belagsflächen hinsichtlich der Belastung geregelt.

Belastung bis 3,5 t unregelmäßigBelastung bis 3,5 t regelmäßig, bis 11,5 t unregelmäßigBelastung bis 3,5 t periodisch, bis 11,5 t unregelmäßig, FeuerwehrSteindicke in cm6 bis 8Gesamthöhe Oberbau 24-38 cm8 bis 10Gesamthöhe Oberbau 36-50 cm10 bis 14Gesamthöhe Oberbau 43-69 cmBettungsdicke in cm3 bis 53 bis 53 bis 5Tragschichtdicke in cm15 bis 2525 bis 3530 bis 50Tab. 9: Zulässige Belastung von Belagsflächen nach FLL „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (2008)

Bei der Oberbaugesamthöhe wurden die Frostschutzschichten nicht berücksichtigt.

{Klinkerbeläge}

Klinkerbeläge wurden in der Vergangenheit häufig eingebaut, wenn keine Natursteinvorkommen vorhanden waren. Die Anforderungen und Prüfverfahren für Klinkersteine sind in der DIN EN 1344 und in Deutschland zusätzlich durch die DIN 18503 geregelt.

Man unterscheidet zwischen Pflasterklinker und Gehsteigplatten. Pflasterklinker sind als Rechteck-, Riegel- oder Quadratformat erwerbbar, wohingegen Gehsteigplatten meistens nur als Quadratformat im Handel erhältlich sind.

Um eine bessere Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten, ist es Regel der Technik, die Pflasterklinker auch hochkant einzubauen. Dies sollte bei der Beschaffung beachtet werden, da diese durch ein spezielles Herstellungsverfahren produziert werden. Diese Einbauart ist auch als Rollschicht bekannt.

Nach DIN 18503 muss die Dicke von Pflasterklinkern ≥ 40 mm und die Längen des Fugenrasters im Bereich von 100-300 mm liegen.

{Bitumen}

{Asphalt}

Bitumen entstehen durch die Destillation geeigneter Rohöle, die für den entsprechenden Verwendungszweck aufbereitet werden.

Bitumen ist in erster Linie ein sehr gutes Bindemittel, das durch seine gute Klebefähigkeit und die thermoplastischen Eigenschaften gut für die Herstellung von Asphalt geeignet ist.

Im Landschaftsbau werden drei Bitumen unterschieden:

• Straßenbaubitumen • Oxidationsbitumen zur Abdichtung • Polymerbitumen für beanspruchte FlächenBitumen {Bitumen, Formen} können in folgenden Formen zur Verfügung stehen:

• Anstrichmasse • Klebemasse • Spachtelmasse • AbdichtungsbahnAsphalt ist definitionsgemäß ein Bitumengemisch mit Gesteinskörnungen.

Je nach Einbauweise, Bindemittelart und -gehalt und Gesteinskörnung entsteht:

• Asphaltbeton • Splittmastixasphalt • wasserdurchlässiger Asphalt • GussasphaltDie Rohfarbe von Asphalt ist schwarz. Durch das Zusetzen von Pigmenten können verschiedene Farben erzeugt werden.

Der Einbau von Walzasphalt {Asphalt, Walz-} erfolgt im heißen Zustand mit Fertiger und Walzen bei ca. 180 °C. Gussasphalt hingegen kann gegossen werden und bedarf keiner Verdichtung. Die Einbautemperatur liegt bei ca. 250 °C.

Durch den Einbau mit Fertigern entstehen Nähte. Idealerweise werden die Fertigungsbahnen {Asphalt, Fertigungsbahnen} heiß an heiß eingebaut. Werden Fertigungsbahnen jedoch heiß an kalt eingebaut, ist darauf zu achten, dass die Kontaktfläche im Winkel von 70–80° ausgeführt wird. Anschlüsse an Bauwerke sind mit Fugen zu versehen. Diese können mit Fugenverguss oder Fugenbändern geschlossen werden.

Bei der Bautechnik {Bautechnik, Wegebau und Pflasterungen} von Wegebau und Pflasterungen ist besonders auf den späteren Verwendungszweck zu achten. Je nach Anforderung und Belastung der Belagsflächen muss die Bautechnik, sowohl für den Oberbau als auch den Unterbau, entsprechend angepasst werden.

Spätere Verkehrsflächen {Verkehrsflächen, Unterscheidung} werden nach RStO 12 in folgende Arten unterschieden:

• Fahrbahnen • Busverkehrsflächen • Neben- und Rastanlagen • Abstellflächen • Seiten-, Ausfädelungs- und Einfädelungsstreifen

Für den Wegebau {Wegebau, Begriffe} gelten folgende Begriffe:

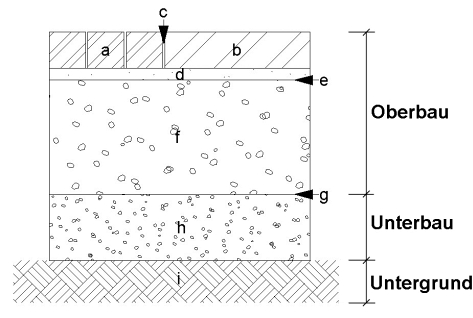

Bild 2: Schema Belagsaufbau (Quelle: Fauth)

aPflastersteinebPlattencFugen (ZTV Pflaster-StB 06), Zwischenraum zwischen Belagsmaterialien verfüllt mit Fugenmaterial aus Baustoffgemischen ohne BindemitteldBettung (ZTV Pflaster-StB 06), Schicht unter Pflaster- oder Plattenbelag aus Baustoffgemischen ohne BindemitteleUnterlage (ZTV Pflaster-StB 06), Schicht unter Pflaster- oder Plattendecke, diese kann gebunden oder ungebunden ausgeführt werdenfTragschicht oder in Kombination mit Frostschutzschicht (RStO 12), Schicht zwischen Planum und Deckbelag, diese kann mit oder ohne Bindemittel ausgeführt werdengPlanum (RStO 12), technisch bearbeitete Fläche zwischen Oberbau und UnterbauhUnterbau (RStO 12), erstellter Erdkörper zwischen Untergrund und Oberbau, falls erforderlichiUntergrund (RStO 12), vorhandener Boden unmittelbar unter dem Unterbau bzw. dem OberbauDie Schichten a (bzw. b), c und d können unter dem Begriff Pflasterdecke bzw. Plattenbelag zusammengefasst werden. Die Kombination aus a (bzw. b), c, d, e, f und g ergibt den Begriff des Oberbaus.

{Belastungsklassen}

Die Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus ist zu Beginn des Jahres 2013 in überarbeiteter Form (RStO 12) in Kraft getreten. Die bisherige Einteilung der Bauklassen (BKL) nach RStO 01 wird durch Belastungsklassen (Bk) ersetzt.

Die Belastungsklassen stellen einen direkten Bezug zu den äquivalenten 10 t-Achsübergängen her, durch die sie definiert sind. Im Folgenden werden die Belastungsklassen gem. RStO 12 in Bezug auf die Entwurfssituationen nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) und der Belagsauswahl untergliedert:

BelastungsklasseEntwurfssituationBelagsauswahlBk10–Bk100Anbaufreie StraßeAsphalt-, BetondeckeBk3,2/Bk10VerbindungsstraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk3,2–Bk100IndustriestraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk1,8–Bk100GewerbestraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk1,8–Bk10HauptgeschäftsstraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk1,8–Bk10Örtliche GeschäftsstraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk3,2–Bk10Örtliche EinfahrtsstraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk1,0–Bk3,2Dörfliche HauptstraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk1,0–Bk3,2QuartiersstraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk1,0–Bk3,2SammelstraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk0,3/Bk1,0WohnstraßeAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagBk0,3WohnwegAsphalt-, Betondecke, PflasterbelagTab. 10: Belagswahl entsprechend den Belastungsklassen nach RStO 12

Plattenbeläge sind nur für Rad- und Gehwege geeignet.

{Wegebau, Frosteinwirkung}

Sowohl bei der Belagsauswahl als auch bei der Wahl der geeigneten Tragschicht ist auf die Frosteinwirkung einzugehen. Bei der Auswahl der Beläge ist darauf zu achten, dass diese frostbeständig sind.

In vielen Fällen muss aufgrund vorhandener frostempfindlicher Böden unter der Tragschicht eine zusätzliche Frostschutzschicht eingebaut werden.

Diese verhindert neben dem Lastabtrag die Verformung des Wegeaufbaus während der Frost- und Auftauperiode.

Die Frostempfindlichkeit der Böden lässt sich nach RStO in die Frostempfindlichkeitsklassen F1, F2 und F3 untergliedern.

Je nach den örtlichen Verhältnissen der Bauarbeiten müssen auch innerhalb von Deutschland verschiedene Frosteinwirkungszonen berücksichtigt werden.