- -

- 100%

- +

Diese ergibt mit einigen anderen Einflussfaktoren Mehr- oder Minderdicken der Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus. Gemäß RStO 12 werden diese wie folgt gegliedert:

Örtliche VerhältnisseMehr- oder Minderdicken [in cm]FrosteinwirkungZone I± 0Zone II+ 5Zone III+ 15Kleinräumige Klimaunterschiedeungünstige Klimaeinflüsse (Nordhang, Kammlagen)+ 5keine besonderen Klimaeinflüsse± 0günstige Klimaeinflüsse (geschlossene seitliche Bebauung )- 5Wasserverhältnisseungünstig gem. ZTVE-StB+ 5günstig± 0Lage der GradienteEinschnitt, Anschnitt+ 5Geländehöhe bis Damm ≤ 2 m± 0Damm > 2 m- 5Entwässerung der Fahrbahn/Ausführung der RandbereicheEntwässerung über Mulden, Gräben bzw. Böschungen± 0Entwässerung der Fahrbahn und Randbereiche über Rinnen bzw. Abläufe und Rohrleitungen- 5Tab. 11: Frosteinwirkungszonen nach RStO 12

{Wegebau, Einfassungen}

Durch die geeignete seitliche Einfassung von Belagsflächen werden zum großen Teil deren Stabilität und Tragfähigkeit gesichert. Zudem dienen sie als Abgrenzung zu angrenzenden Belags- oder Vegetationsflächen. Die Einfassung muss daher auch speziell auf die Verkehrsbelastung abgestimmt sein. Sie können als Entwässerungselement, wie z. B. in Form einer Mulde, gleichzeitig eine Entwässerungsfunktion übernehmen.

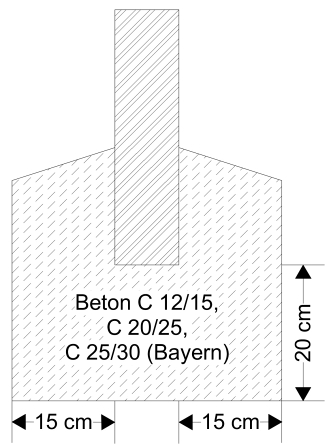

Der Einbau von Randeinfassungen {Randeinfassungen} ist in der ATV DIN 18318 geregelt. Die Einfassungen sind auf ein mind. 20 cm dickes Fundament der Betonklasse C12/15 in Schalung zu setzen und mit seitlichen Rückenstützen der Betonklasse C12/15 zu versehen (Nennbreite bis 80mm: mind. 10 cm, Nennbreite über 80 mm: mind. 15 cm dicke Rückenstützen). Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in Schalung auszuführen. Die Druckfestigkeit des Betons muss am fertigen Bauteil mindestens 8,0 N/mm² betragen, bei überfahrbaren Bord- und Einfassungssteinen 15,0 N/mm². Besonders hinzuweisen ist, dass erst durch Betonklassen von C 20/25 bzw. C25/30 (in Bayern per Runderlass vorgeschrieben) die entsprechende Druckfestigkeit erreicht wird.

Bild 3: Randeinfassung nach DIN 18318:2015-08 (Quelle: Fauth)

Stoßfugen von Einfassungen sollten mit 5 mm unverfugt ausgeführt werden. Stoßfugen von Rinnen hingegen sollten mit 8 bis 12 mm gebunden verfugt werden.

Einfassungen lassen sich wie folgt gestalten:

• Einfassungselemente wie Borde oder Leistensteine • lineare Entwässerungselemente wie Mulden oder Rinnen • ein- oder mehrfache Zeilen aus Pflastersteinen oder Platten, geeignet ausgebildet auch als Entwässerungselemente einsetzbar • nicht sichtbare und sichtbare Einfassungen wie Stahl- oder Kunststoffbänder (meist nur für gering belastete Beläge)

{Tragschichten}

{Tragschichten, ungebunden}

Die Tragschicht stellt die eigentliche stabilisierende Schicht für die Deckschicht dar. In vielen Fällen muss jedoch aufgrund vorhandener frostempfindlicher Böden eine zusätzliche Frostschutzschicht eingebaut werden. Diese verhindert neben dem Lastabtrag die Verformung des Wegeaufbaus während der Frost- und Auftauperiode.

Ungebundene Tragschichten bestehen aus Schotter-, Kies-, Sandgemischen oder Recyclingbaustoffen der Korngruppen 0/22 bis 0/45. Bei der Dimensionierung von Trag- und Frostschutzschichten ist darauf zu achten, dass die Dicke mindestens dem Dreifachen des größten verwendeten Korns entspricht.

Die Tragschicht ist zur Lastabtragung mindestens 20 cm über die Seitenkanten der Deckschicht hinauszuziehen. Werden Einfassungselemente verwendet, kann dies entsprechend verringert werden.

Um die fachgerechte Ebenheit von Tragschichten nachzuweisen, muss diese nach ZTV SoB-StB unter einer Vier-Meter-Messlatte keine größeren Unebenheiten ≤ 20 mm aufweisen.

Die Dimensionierung der Tragschicht orientiert sich in erster Linie an der späteren Nutzung und Belastung sowie an den Frostgegebenheiten.

Nach RStO ist die Dicke des frostsicheren Oberbaus (Trag- und Deckschicht) und der notwendigen Frostschutzschicht je nach Frostempfindlichkeitsklasse des Untergrunds und der Belastungsklasse wie folgt dimensioniert:

FrostempfindlichkeitsklasseDicke in cm nach BelastungsklasseBk100 – Bk10Bk3,2 – Bk1,0Bk0,3F2555040F3656050Tab. 12: Dicke des frostsicheren Aufbaus nach RStO 12

Eine ausreichende Tragfähigkeit des Aufbaus ist entscheidend für eine dauerhafte Ebenheit der Fläche. Seit der Einführung der RStO 12 wird das Verformungsmodul Ev2 statt in MN/m² in der gleichbedeutenden und international gängigen Einheit MPa (Megapascal) angegeben.

Im fertigen Einbau hat eine Tragschicht folgende Mindestanforderungen {Tragschichten, ungebunden, Mindestanforderungen} zu erfüllen:

• Verdichtungsgrad DPr mindestens 103 % • Verformungsmodul Ev2 für: – befahrbare Flächen ab Belastungsklasse 1,0 ≥ 150 MPa – Rad- und Gehwege ≥ 80 MPaDie ggf. erforderliche darunterliegende Frostschutzschicht hat folgende Mindestanforderungen zu erfüllen:

• Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 % • Verformungsmodul Ev2 ab Belastungsklasse 1,0 ≥ 120 MPaIst der Baugrund bzw. die Tragschicht nicht ausreichend tragfähig, kann diese durch geeignete Maßnahmen aufgewertet werden:

• Nachverdichtung z. B. durch Rütteln, Walzen oder Fallplattenverdichtung • Bodenverfestigung durch Zugabe von Kalk oder Zement • Bodenaustausch durch lagenweises Verdichten des tragfähigen Ersatzbodens • Bewehrung des Untergrunds durch Geogitter/-textile

{Tragschichten, gebunden}

Gebundene, wasserdurchlässige Tragschichten können aus Dränbeton oder wasserdurchlässigem Asphalt bestehen. Die Dickendimensionierung erfolgt nach den zu erwartenden Verkehrsbelastungen.

Grundsätzlich sind folgende Mindestanforderungen {Tragschichten, gebunden, Mindestanforderungen} an die gebundene Tragschicht zu stellen:

• Verdichtungsgrad DPr mindestens 98 % • Druckfestigkeit ≥ 3,5 N/mm² • Wasserdurchlässigkeit kf mindestens 5,4 x 10-5 m /sUnterhalb der gebundenen Tragschicht ist auf eine geeignete Wasserdurchlässigkeit, ggf. durch eine wasserdurchlässige Frostschutzschicht, zu achten.

Zur Vermeidung von Rissbildungen sind Bewegungsfugen in Abstimmung mit einer ggf. darüberliegenden gebundenen Pflaster- oder Plattendecke anzuordnen.

Deckbeläge im Garten- und Landschaftsbau werden unterschieden in

Decken {Decken, ohne Bindemittel} ohne Bindemittel

• wassergebundene Wegedecken • Schotterrasen • RindenmulchdeckenDecken {Decken, mit Fugenverband} mit Fugenverband

• Pflaster • PlattenbelägeDecken {Decken, mit Bindemittel und ohne Fugenverband} mit Bindemittel und ohne Fugenverband

• Betondecken • bituminöse Decken • Kunststoffdecken

{Wassergebundene Wegedecken}

Der Bau von Wegen und Plätzen mit wassergebundenen Wegedecken hat eine lange Tradition. Ein entscheidender Vorteil dieser Bauweise ist die kostengünstige Herstellung. Dem steht allerdings der erhöhte Pflege- und Unterhaltungsaufwand gegenüber. Bei den verwendeten Materialien ist auf deren Eignung für den Bau einer wassergebundenen Wegedecke zu achten (

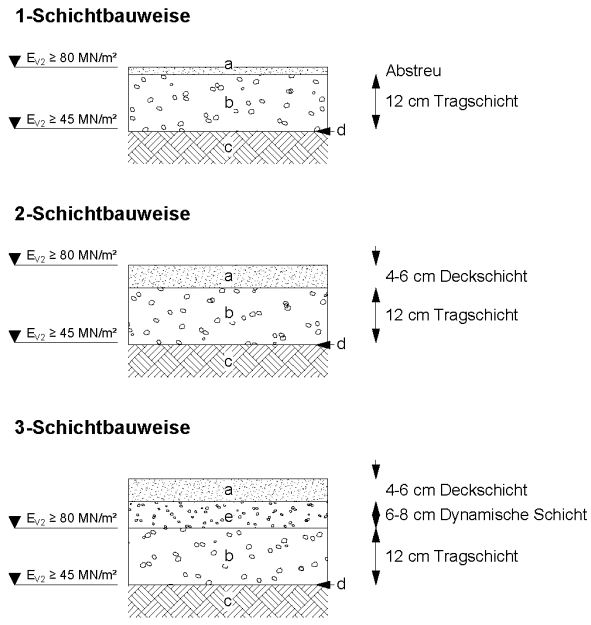

Die Herstellung von wassergebundenen Wegedecken wird nach dem FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Decken“(2007) in drei Bauweisen {Wassergebundene Wegedecken, Bauweisen} gegliedert:

Einschichtbauweise

Geeignet für einfache, nur zeitweise genutzte Wege und Plätze ohne besondere gestalterische Anforderungen. Hohe Belastbarkeit durch geringe Auftragsstärke des losen Materials, z. B. Rad- und Wanderwege sowie gelegentliche Pkw-Nutzung.

Zweischichtbauweise

Bei erhöhter Anforderung an Gestaltung, Funktion und Ebenheit. Für Flächen ohne auftretende Scherkräfte.

Dreischichtbauweise

Verwendung bei Wegen und Flächen, die sehr hohe Anforderungen an die Gestaltung, Funktion und Ebenheit stellen. Flächen mit auftretenden Scherkräften.

Die Nutzung von wassergebundenen Wegedecken fällt vorwiegend auf den Fußgänger- und Fahrradverkehr. Für Pkw-Befahrung sind der Zwei- bzw. Dreischichtaufbau nur bedingt geeignet, da die Pflege und Unterhaltung für die Instandsetzung der Oberfläche sehr intensiv ist. Zudem ist ein Einsatz von Pflegefahrzeugen nur bedingt möglich. Eine Lkw-Benutzung ist nur in Ausnahmefällen unter Berücksichtigung der besonderen Verkehrsbelastung und entsprechender Tragschichtanpassung auf einer Einschichtbauweise möglich.

Zu beachten ist, dass bei Zwei- und Dreischichtbauweisen durch Frostaufgang und Nässe eine Aufweichung der Deckschicht auftreten kann, was die Nutzung in dieser Zeit beeinträchtigt (

Bild 4: Regelaufbauten nach FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen“(2007) (Quelle: Fauth)

AufbauSchichtMaterialDickeEinschichtaufbauDeckschichtMaterial mit Null- An-teilen 0/4 mm, Sand- und Splittkörnungen 2/5, 2/8, 4/8, 5/11, 8/16 mmAbstreuung mit ca. 2 cmTragschichtKiessand, Schotter 0/22, 0/32, 0/45 mm≥ 12 cmZweischichtaufbauDeckschichtKiessand, Splittsand, Haldenmaterial 0/8, 0/11, 0/16 mm4–6 cmTragschichtKiessand, Schotter 0/22, 0/32, 0/45 mm≥ 12 cmDreischichtaufbauDeckschichtBrechsand, Natursand, Haldenmaterial (0/3), 0/5, 0/8, 0/11 mm4–6 cmDynamische SchichtSplitt, Brechsand, Haldenmaterial 0/11, 0/16, 0/22 mm6–8cmTragschichtKiessand, Schotter 0/22, 0/32, 0/45 mm≥ 12 cmTab. 13: Baustoffe gem. Bauweisen nach FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen“(2007)

Grundsätzlich sollte das Verformungsmodul aus dem statischen Plattendruckversuch Ev2 (MPa) für den Baugrund als Untergrund oder Unterbau ≥ 45 und für die Tragschicht ≥ 80 betragen.

Der Einbau der Deckschicht {Wassergebundene Wegedecken, Deckschicht} erfolgt erdfeucht, um eine Entmischung zu vermieden. Die dynamische Schicht {Wassergebundene Wegedecken, dynamische Schicht} und die Deckschickt werden mit statisch wirksamen Verdichtungsgeräten bis zur ausreichenden Trittfestigkeit verdichtet.

EigenschaftAnforderungPrüfung nachd < 0,063 mm≤ 7 M.-%DIN EN 933-1Verdichtung DPr≥ 97 %DIN 18127Wasserdurchlässigkeit kf1 x 10-5 m /sDIN 18035-5Gefälle≥ 1 %NivellementHöhenlageAbweichung von der Nennhöhe ± 15 mmNivellementEbenheitSpaltweite unter 4 m Latte ≤ 15 mmDIN 18202Wasserkapazität Wk≥ 15 Vol.-%DIN 18035-4Tab. 14: Anforderungen an Dynamische Schichten nach FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen“(2007)

EigenschaftAnforderungPrüfung nachd < 0,063 mm≥ 8 ≤ 21 M.-%DIN EN 933-1Wasserdurchlässigkeit kf1 x 10-6 m /sDIN 18035-5Gefälle≥ 1 %NivellementHöhenlageAbweichung von der Nennhöhe ± 10 mmNivellementEbenheitSpaltweite unter 4 m Latte ≤ 10 mmDIN 18202Tab. 15: Anforderungen an Deckschichten nach FLL „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen“(2007)

{Schotterrasen}

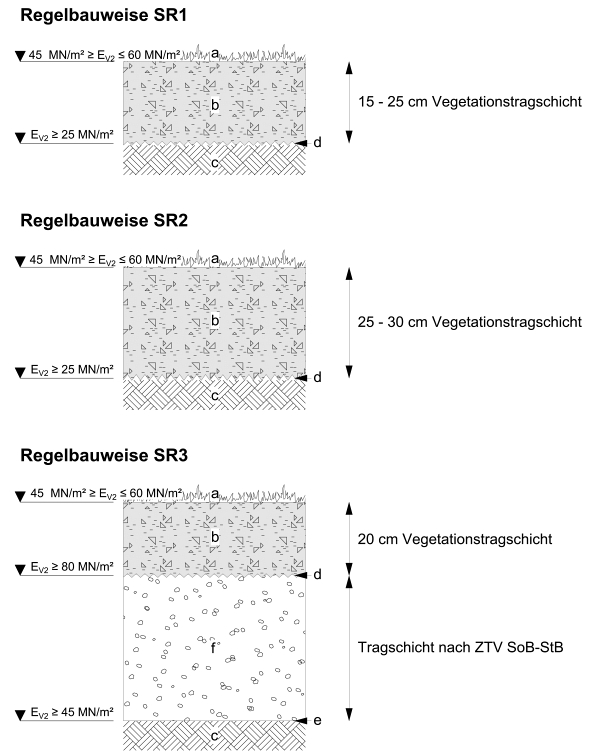

Schotterrasenflächen sind in der FLL-„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ geregelt. Der Einbau von Schotterrasen wird in erster Linie für folgende Bereiche angewendet:

• Notfahrbereiche an Straßen sowie als Stand- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr • unregelmäßig genutzte Parkplatz- und Fahrflächen für Pkw sowie geringem Lkw- und Busverkehr RegelbauweiseFahrzeugbelastungNutzungsfrequenzBauweiseDicke der Vegetationstragschichten1Pkw bis 3,5 t1gelegentlicheinschichtig15-25 cm2PKW bis 3,5 t1ständigeinschichtig25-30 cmLKW bis 11,5 t2gelegentlich3Pkw bis 3,5 t1ständigzweischichtigobere Schicht 20 cmLKW bis 11,5 t2häufigeruntere Schicht nach ZTV SoB-StB1 = zulässiges Gesamtgewicht2 = AchslastTab. 16: Regelbauweisen der Schotterrasenflächen in Abhängigkeit von der Belastung nach FLL-„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (2008)

Bild 5: Regelaufbauten nach FLL-„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (2008) (Quelle: Fauth)

aBewuchsbVegetationstragschichtcBaugrunddVerzahnung 5 cmePlanumfTragschicht nach ZTV SoB-StBDer Baugrund muss einen kf-Wert ≥ 1x10-6 m/s und ein Verformungsmodul Ev2 ≥ 25 MPa ≤ 60 MPa aufweisen. Für hohe Belastungen ist eine Tragfähigkeit von mind. 45 MPa erforderlich. Je nach Verkehrslast muss auf den Baugrund eine Schottertragschicht aufgebracht werden.

Das Planum bzw. bei Bedarf die Schottertragschicht wird nach dem Verdichten angeraut und die Vegetationstragschicht aufgebracht. Dadurch wird eine ca. 5 cm dicke Verzahnung der Schichten erstellt.

Die Vegetationstragschicht besteht aus einem Gemisch aus Gerüstbaustoffen, wie natürlichen Mineralstoffen, Lavaschlacken oder Recyclingbaustoffen, sowie Zuschlagsstoffen, i. d. R. Böden der Bodengruppe 2-5 gem. DIN 18915. Es wird empfohlen, gebrochene Baustoffgemische im Körnungsbereich 0/16 mm bis 0/45 mm zu verwenden. Bei ungebrochenen Gesteinskörnungen muss die Schichtstärke ggf. erhöht werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu erzielen.

Entscheidend für die spätere Vegetationsfähigkeit ist die Einhaltung der Anforderungen an die Wasserdurchlässigkeit und -speicherfähigkeit. Weitere Anforderungen, wie pH-Wert und Salzgehalt, sind gem. FLL zu berücksichtigen.

Der Einbau hat in erdfeuchtem Zustand zu erfolgen, um eine Entmischung der Mischungskomponenten zu vermeiden.

Bei einer zweischichtigen Vegetationstragschicht-Bauweise kommt in der unteren Schicht herkömmliches Tragschichtmaterial nach ZTV-SoB-StB mit einer gröberen Körnung zur Anwendung.

EigenschaftAnforderungPrüfung nachVerformungsmodul Ev2≥ 45 ≤ 60 MPaDIN 18134Verdichtungsgrad DPr≥ 93 ≤ 97 %DIN EN 13286-2Wasserdurchlässigkeit kf≥ 5 x 10-6 m /sDIN 18130-1Einbauwassergehalterdfeuchter Zustand i. d. R. wPr 0,5 -0,7DIN 18121Wasserspeicherfähigkeit20–40 %FLL-„Empfehlung für Baum-pflanzungen-Teil 2" (mit mittlerem Prüfzylinder)organische Substanz≥ 1 ≤ 3 M.- %DIN 18121HöhenlageAbweichung von der Nennhöhe ± 30 mmNivellementEbenheitSpaltweite unter 4 m-Latte ≤ 30 mmDIN 18202Tab. 17: Anforderungen an Vegetationstragschichten nach FLL-„Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen“ (2008)

Auf die Vegetationstragschicht ist Saatgut nach RSM in der geeigneten Regelaussaatmenge auszubringen, anzuwalzen und ausreichend zu wässern. Dabei darf sich das Saatgut nicht entmischen.

{Pflasterbeläge}

Pflasterbeläge werden aus Naturstein, Klinker/Ziegel oder Betonstein hergestellt. Sie werden sowohl in gebundener als auch in ungebundener Bauweise verwendet. Die Regelbauweise ist allerdings die ungebundene Bauweise, da hier eine hohe dynamische Belastbarkeit gegeben und die Pflegeintensität sehr gering ist. Auf dem Verwendungszweck angepasste Materialwahl ist zu achten (

Als ungebunden wird eine Pflasterfläche bezeichnet, wenn das Bettungsmaterial ungebunden ausgeführt wird.

Für die Ausführung von Pflaster und Plattenbelägen sind insbesondere ATV DIN 18318:2015-08 sowie TL- und ZTV-Pflaster-StB zu berücksichtigen. Außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs können die „ZTV-Wegebau – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs“ (2013) angewendet werden.

Bei der Verlegung ist nach ATV DIN 18318:2015-08 die zulässige Abweichung von der Sollhöhe und dem Sollabstand ± 20 mm.

Abweichungen von der Ebenheit von Naturstein-Pflasterdecken dürfen unter einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 10 mm sein. Die Messung erfolgt mit einem Messkeil.

{Pflasterbeläge, Bettung ungebundene Ausführung}

Die Bettungsdicke beträgt nach DIN 18318 30 mm bis maximal 50 mm (verdichtet). Ab einer Steindicke von 120 mm sollten sie 40-60 mm (verdichtet) betragen. Diese wird auf die gefälle- und profilgerechte, verdichtete Oberfläche der Tragschicht aufgetragen. Unebenheiten der Tragschicht dürfen nicht durch die Bettung ausgeglichen werden.

Geeignetes Bettungsmaterial sind Brechsand-Splitt-Gemische in kornabgestufter Zusammensetzung nach ATV DIN 18318 in den Korngrößen 0/4, 0/5, 0/8 mm und bei Steinen mit einer Nenndicke ab 12 cm und einer Bettungsdicke > 40 mm Gemische aus Gesteinskörnungen 0/11 mm. Die Bettung muss filterstabil zur Tragschicht und zum Fugenmaterial gewählt werden. Im eingebauten und verdichteten Zustand benötigt diese einen Wasserdurchlässigkeitswert von mindestens kf = 1 x 10-6 m /s.

{Pflasterbeläge, Pflaster ungebundene Ausführung}

Auf die profilgerecht vorbereitete Bettung wird das Pflaster flucht- und winkelgerecht und unter Einhaltung des Verbands verlegt. Die Verlegung des Pflasters erfolgt hammerfest.

{Pflasterbeläge, Fuge ungebundene Ausführung}

Nach der Verlegung des Pflasterbelags werden die Fugen verfüllt. Die Verfüllung der Fugen erfolgt vollständig und kontinuierlich mit dem Verlegefortschritt durch Aufbringen und Einschlämmen. Das Fugenmaterial wird in Abstimmung mit dem Bettungsmaterial gewählt, um die Filterstabilität zu gewährleisten. Geeignete Fugenmaterialien sind z. B. Natursande oder Brechsande in den Korngrößen 0/2 oder 0/4 mm und Brechsand-Splitt-Gemische in der Korngröße 0/4 mm vgl. TL-Pflaster.

Die Fugenbreite richtet sich nach der Steinart und -dicke nach ATV DIN 18318.

Nenndicke der Steine [in mm]Fugenbreite Naturstein [in mm]Fugenbreite Betonstein [in mm]Fugenbreite Klinker [in mm]Unter 603-63 bis 53 bis 560 bis 1205-10Ab 1208-155 bis 8Bearbeitete Steinemax. 10Tab. 18: Zulässige Fugenbreite nach ATV DIN 18318:2015-08

Zur richtigen Abstimmung und Herstellung von Bettung und Fuge sind folgende Richtlinien gemeinsam zu beachten:

• TL Gestein-StB 04/07 • TL Pflaster-StB 06 • ZTV Pflaster-StB 06 • M FP 1 (Ausgabe 2003)

{Pflasterbeläge, Bettung gebundene Ausführung}

Die Bettung einer gebunden ausgeführten Pflasterfläche hat i. d. R eine Dicke von 40–60 mm. Sie besteht aus einem definierten Werkmörtel der folgende Eigenschaften aufweisen sollte:

• 1Druckfestigkeit 30 N/mm² • Haftzugfestigkeit 1,5 N/mm² • Wasserdurchlässigkeit kf mindestens 1 x 10-6 m /s

{Pflasterbeläge, Pflaster gebundene Ausführung}

Die Dicke der Pflastersteine für eine gebundene Ausführung sollte mindestens 4,5 cm, bei einer befahrbaren Fläche 6–8 cm und bei einer mit Schwerverkehr befahrenen Fläche 10–12 cm betragen.

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Unterseite und Seitenflächen rau und sauber sind, um die Haftzugfestigkeit zur Bettung und zum Fugenmörtel zu verbessern.

{Pflasterbeläge, Fugen gebundene Ausführung}

Im Gegensatz zur Bettung sollte der eingebaute Fugenmörtel weitgehend wasserundurchlässig sein. In den Materialeigenschaften sollte er jedoch denen der Bettung entsprechen. Die Druckfestigkeit sollte bei 45 N/mm² liegen. Auch in der gebundenen Ausführung ist der Fugenraum vollständig zu verfüllen. Hierfür ist eine erhöhte Fließfähigkeit notwendig.

Die Fugenbreite sollte mindestens 6–10 mm betragen. Bei Pflasterziegeln sollte sie bei 10 mm liegen, und bei unbearbeitetem Naturstein sollte sie maximal 15 mm aufweisen.

Zur Vermeidung von Spannungen innerhalb des Oberbaus und im Anschluss an feste Bauwerke sind Bewegungsfugen einzuplanen (