- -

- 100%

- +

{Pflasterbeläge, Verbände}

Durch die Verlegung in speziellen Verbänden können insbesondere Scherkräfte besser aufgenommen werden.

Mögliche Pflasterverbände für Beton- und Klinkerpflaster:

• Läufer- oder Reihenverband • Parkettverband gerade und versetzt • Blockverband • Fischgrätenverband • Kreuzfugenverband uvm.Mögliche Pflasterverbände für Natursteinpflaster:

• Reihenverband • Kreuzfugenverband • Römischer Verband • Passe • Segmentbögen • Schuppenbögen • Wildpflaster • Polygonalverband uvm.

Bis zum Erreichen der geforderten Standfestigkeit {Pflasterbeläge, Standfestigkeit} muss die Pflasterfläche nach der Fugenverfüllung mit geeignetem Gerät und Rüttelfrequenz abgerüttelt werden. Im Vorfeld ist die Pflasterfläche abzukehren. Danach erfolgt ein nochmaliges vollständiges Verfüllen und Einschlämmen der Fugen, bevor die Fläche in Betrieb genommen werden kann.

{Plattenbeläge}

Wie auch Pflasterbeläge können Plattenbeläge aus Naturstein, Klinker/Ziegel oder Betonstein hergestellt werden. Natursteine sind als regelmäßige, gesägte Formate sowie als freie Formate, wie z. B. Polygonalplatten, erhältlich. Sie werden mit gespaltener Oberfläche und/oder gebrochenen Kanten angeboten.

Die Formate und Oberflächen von Betonsteinplatten sind je nach Hersteller frei wähl- und kombinierbar. Sie werden sowohl in gebundener als auch in ungebundener Bauweise verwendet. Aufgrund ihres Verhältnisses von Dicke zu Länge weisen sie eine geringere Stabilität als Pflasterflächen auf. Daher ordnet die RStO das Einsatzgebiet für Plattenbeläge für nicht regelmäßig befahrene Geh- und Radwege und für nicht befahrene Plätze und Höfe ein.

Die Bauweisen von Plattendeckflächen unterscheiden sich grundsätzlich nicht von denen der Pflasterflächen. Anschließend werden daher lediglich die Besonderheiten der Plattendeckschichten beschrieben.

Auch hier ist die zulässige Abweichung von der Sollhöhe nach ATV DIN 18318 ± 20 mm.

Platten-Deckschichten dürfen unter einer 4 m Messstrecke Unebenheiten in der Oberfläche von nicht größer als 10 mm aufweisen.

{Plattenbeläge, Bettung ungebundene Ausführung}

Die Bettung von ungebundenen Plattenbelägen sollte eine Dicke von 30–50 mm aufweisen. Durch die große Auflagefläche ist v. a. die gleichmäßige Ebenflächigkeit von großer Bedeutung, da es sonst zu Plattenbruch kommen kann.

Das genaue Bettungsmaterial wird bei den zuvor beschriebenen Pflasterflächen in ungebundener Ausführung genannt. Bei falscher Verlegung kann es zu Feuchteschäden kommen (

{Plattenbeläge, Fugen ungebundene Ausführung}

Um ein einheitliches, gleichmäßiges Fugenbild zu erzeugen ist es bei Plattenflächen ratsam, auf den Einsatz von Fugenlehren oder Abstandshaltern zurückzugreifen. Auch auf die Auswahl eines geeigneten Fugensandes ist zu achten (Farbe) (

{Plattenbeläge, Bettung gebundene Ausführung}

Die Dicken und Anforderungen an eine Bettung für gebunden ausgeführte Plattenbeläge sind unter dem vorher aufgeführten Punkt der Bettung für gebundene Ausführungen von Pflasterflächen zu entnehmen.

{Plattenbeläge, Plattenbelag gebundene Ausführung}

Die erforderlichen Nenndicken können ebenso in den vorhergehend beschriebenen Pflasterflächen in gebundener Ausführung entnommen werden. Plattenbeläge in gebundener Ausführung sind jedoch im Gegensatz zu Pflasterflächen nicht für befahrbare Bereiche geeignet.

Zudem kann es in vereinzelten Fällen zu Verfärbungen der Plattenfläche aus einer Reaktion mit dem Bettungsmörtel kommen. Auch Abplatzungen aufgrund von Frosteinwirkungen sind möglich (

{Plattenbeläge, Fugen gebundene Ausführung}

Auch dieser Punkt wird unter den gebunden ausgeführten Pflasterflächen erläutert.

{Plattenbeläge, Verbände}

Da dieser bei Plattenbelägen von großer gestalterischer Bedeutung ist, sollte dieser in jedem Fall passend zum Belagsflächenzuschnitt ausgewählt werden. Zudem hat eine genaue Abstimmung der Plattenformate in Bezug auf die Wegebreite zu erfolgen.

Mögliche Verbände für Plattenbeläge:

• Kreuzfugenverband orthogonal oder diagonal • Reihenverband • Schiffsverband • Römischer Verband • Polygonalverband uvm.

{Belagsflächen, Entwässerung}

Um das Wasser bei und nach Niederschlägen zur Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit und Funktionalität zügig von den Belagsflächen abzuleiten, müssen viele Faktoren berücksichtigt werden.

Die Entwässerung von Belagsflächen ist zum einen abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und dem Abflussbeiwert der verwendeten Materialien. Zum anderen spielen das Fugenmaterial, die Fugengröße sowie die Topographie des bestehenden Geländes eine entscheidende Rolle.

Der Hauptfaktor liegt jedoch in der ausreichenden Oberflächenneigung, um Niederschlagswasser effizient abzuleiten. Dies kann durch Tiefpunkte oder Tieflinien erfolgen. Die Ableitung des anfallenden Wassers erfolgt dann durch Punkt- bzw. Linienentwässerungssysteme oder durch die freie Entwässerung auf unbefestigten, versickerungsfähigen Flächen.

Wird das Niederschlagswasser in eine Entwässerungseinheit geleitet, ist diese hinsichtlich der angeschlossenen Einzugsfläche entsprechend zu dimensionieren. Hofabläufe als Punktentwässerung können einen Niederschlagsflächeneinzugsbereich von ca. 100-200 m² aufnehmen. Ein Straßeneinlauf auf wenig befahrenen Flächen hingegen hat einen Einzugsbereich von ca. 300-400 m². Werden Straßen und Plätze befahren, sind die Einläufe entsprechend dichter anzuordnen.

{Entwässerung, Gefälle}

Bei der Planung ist darauf zu achten, dass das Gefälle und somit auch das Niederschlagswasser immer vom Gebäude weg geführt wird (

Straßen und Wege werden in den meisten Fällen durch ein geeignetes Quergefälle {Entwässerung, Quergefälle} entwässert, das zumeist größer ist als das zusätzliche Längsgefälle {Entwässerung, Längsgefälle}. Das dabei entstehende Diagonalgefälle ist ab einem Quergefälle von q > 1 % deutlich größer. Auch mit Erhöhung des Längsgefälles nimmt das Diagonalgefälle {Entwässerung, Diagonalgefälle} konstant zu. Somit kann mit einer Erhöhung des Längsgefälles das Quergefälle reduziert werden.

Es gilt:

p = Diagonalgefälleq = Quergefälles = Längsgefälle

Je nach Material und Einbauort ist die Mindestanforderung an den Gefällewert nach den entsprechenden Richtlinien geregelt:

• Naturstein mit gespaltener Oberfläche oder grob bearbeiteter Oberfläche – auf Fahrbahnen 3,5 % – sonstige Flächen 3,0 % • in allen anderen Fällen 2,5 % • Entwässerungsrinnen im Längsgefälle 0,5 % • wasserdurchlässige Belagsdeckschichten 1,0 % maximal 5 % • Belagsdeckschichten mit Vegetationsfugen 1,0 % maximal 5 % • Verkehrsflächen (Straßen) Querneigung 2,5 % • sonstige Verkehrsflächen Schrägneigung 2,0 % – bei Pflasterdecken 3 % – in Verwindungsstrecken 0,5 %Die angegebenen Werte wurden den Regelwerken ATV DIN 18318, Merkblatt FGSV 947, FLL-Richtlinie, RAS-Ew entnommen.

Nach ATV DIN 18318 ist die zulässige Abweichung von der planmäßigen abflusswirksamen Neigung für alle Belagsarten 0,4 %.

Bei Pflaster- und Plattenflächen ist bei der Planung der Verlegerichtung und Schnittkanten besonders auf die spätere Entwässerungsrichtung zu achten. So sollte die Bögen des Segmentbogenpflasters immer entgegen die Fließrichtung zeigen.

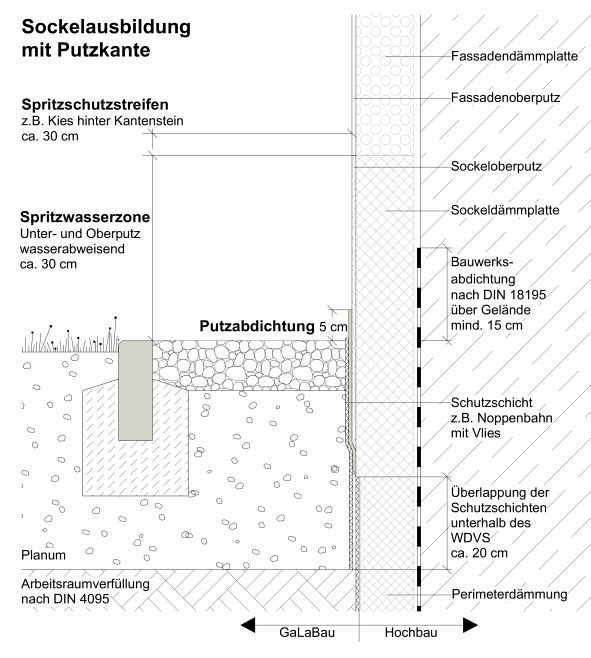

{Fassadenanschluss}

Bild 6: Fassadenanschluss einer Vegetationsfläche mit Kiestraufe {Fassadenanschluss, Kiestraufe} (Quelle: Fauth nach Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage)

Beim Anschluss von Freiflächentypen an unmittelbar oberhalb und unterhalb der Geländeoberfläche angrenzende Außenwände, sowie an Zugängen von Gebäuden sind die FLL-„Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung von Übergangsbereichen von Freiflächen zu Gebäuden“, Ausgabe 2012, zu beachten.

Die Gebäudeteile der Dämmung und Abdichtung an sich müssen durch den Hochbau fachgerecht eingebaut werden und der späteren Nutzung entsprechend belastbar sein. Die Außenhaut eines Gebäudes darf durch den Anschluss von Freiflächen nicht geschädigt werden. Die Abdichtung bzw. die Perimeterdämmung ist i. d. R. die Leistungsgrenze zwischen Garten- und Landschaftsbau zum Hochbau. Die Abdichtung {Fassadenanschluss, Abdichtung} ist i. d. R. 15 cm über die Oberfläche des Belags, der Kiesschüttung oder der Begrünung zu führen. Bei Abdichtungen ohne Beläge, Kiesschüttung oder Begrünung bezieht sich die Anschlusshöhe auf die Abdichtungsoberfläche. Dadurch soll verhindert werden, dass Schneematschbildung, Wasserstau, Winddruck oder Vereisung Niederschlagswasser über die Türschwelle eindringt (Flachdachrichtlinie).

Grundsätzlich ist eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit an allen vom Boden berührten Außenflächen anzubringen. Die Abdichtung der Gebäude muss einen ausreichenden Spielraum für die Anpassung des Geländes freilassen. Sie muss deshalb an allen Stellen 15 cm über die Geländeoberfläche geführt werden. Ein Spritzschutzstreifen, z. B. aus Kies, schützt das Gebäude vor Belastungen (Feuchtigkeit und Verschmutzungen) durch Spritzwasser. Das Gefälle ist grundsätzlich vom Gebäude weg zu führen. Bei Verfüllungen an Neubauten ist mit Setzungen zu rechnen.

Im Anschluss werden verschiedene Typen von Freiflächen, die an Fassaden angrenzen, und die Besonderheiten dazu beschrieben.

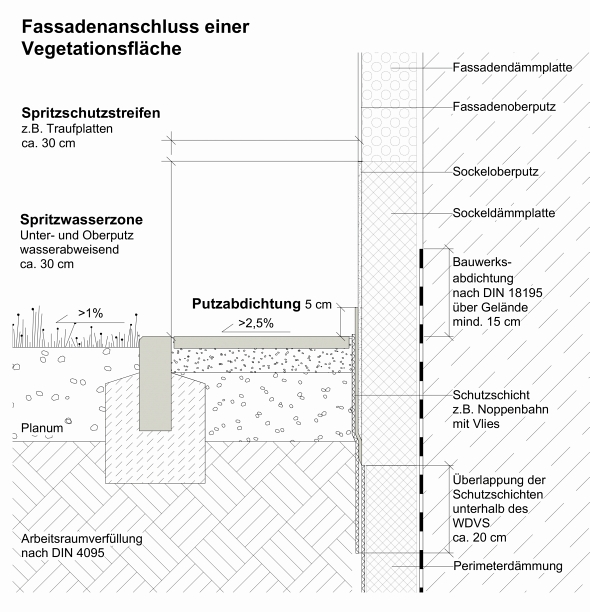

{Fassadenanschluss, von Vegetationsflächen}

Bild 7: Fassadenanschluss einer Vegetationsfläche mit Plattensockel (Quelle: Fauth nach FLL-„Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von Freiflächen zu Gebäuden“)

Durch direkt anschließende Vegetationsflächen können Verschmutzungen durch Spritzwasser auftreten. Auch die Gefahr der Beschädigung durch die Wurzeln von Pflanzen ist gegeben. Deshalb sollten Vegetationsflächen durch einen Spritzschutzstreifen von der anschließenden Gebäudewand getrennt werden. Dieser sollte eine Mindestbreite von 30 cm betragen. Traufplatten sollten mit einem Gefälle von mindestens 2,5 % ausgeführt werden. Streifen aus Gesteinskörnungsgemischen sollten das Versickern des Wassers in tiefere Schichten ermöglichen. Kantensteine verhindern das Einwachsen von Vegetation in den Streifen und erleichtern die Pflege. Bei stark wurzeltreibenden Arten, wie Bambus, ist eine Rhizom- oder Wurzelsperre vorzusehen. Ein ausreichender Abstand von Gehölzen zu Gebäuden ist ratsam.

{Fassadenanschluss, von Wasserflächen}

Beim Anschluss von Wasserflächen an Gebäuden werden an den Spritzwasserschutz besonders hohe Anforderungen gestellt. Soll-Überlaufstellen und Versickerungseinrichtungen sind in ausreichendem Abstand zum Gebäude einzurichten.

{Fassadenanschluss, von Wege- und Pflasterflächen}

Durch Verdichtungsarbeiten bei Einbau von Wege- und Pflasterflächen dürfen keine Beschädigungen an Gebäudeabdichtungen entstehen. Sollte ein Einbau von einem ausreichenden Gefälle des anschließenden Belags nicht möglich sein, müssen Entwässerungseinrichtungen, wie Rinnen, eingeplant werden. Bei Pflasterflächen ist mit vermehrtem Spritzwasser zu rechnen. Bei anschließenden Holzbelägen ist auf das Quellen und Schwinden des Materials zu achten.

{Fassadenanschluss, von Entwässerungseinrichtungen}

Entwässerungseinrichtungen sollten mit einem ausreichenden Abstand von der Fassade eingebaut werden. Die Abstandsfläche sollte dabei ein Mindestgefälle von 2,5 % zur Entwässerungseinrichtung, wie einer Rinne oder Fußabstreiferrost besitzen (

Die Anschlusshöhe {Fassadenanschluss, Anschlusshöhe} kann verringert werden, wenn bedingt durch die örtlichen Verhältnisse zu jeder Zeit ein einwandfreier Wasserablauf im Türbereich sichergestellt ist und die Spritzwasserbelastung minimiert ist. Eine Lösung ist z. B. ein wannenförmiger Entwässerungsrost mit unmittelbarem Anschluss an die Entwässerung. Für diese Fälle soll die Anschlusshöhe jedoch mindestens 5 cm betragen (oberes Ende der Abdichtung oder von Anschlussblechen unter dem Wetterschenkel/Sockelprofil). (Flachdachrichtlinie)

{Fassadenanschluss, Barrierefreie Zugänge}

Für barrierefreies Bauen und verschiedene andere Fassadeneinbauten, wie Lichtschächte, gelten für den Anschluss besondere Regelungen, die in den FLL-Empfehlungen nachzulesen sind. In diesen Fällen sind zusätzlich besondere Maßnahmen gegen das Eindringen von Wasser oder das Hinterlaufen der Abdichtung einzuplanen. Hierzu ist z. B. hinter den Türschwellen und Türpfosten aufzukanten oder mit Klemmprofilen wasserdicht an den Außenoberflächen anzuschließen. Die DIN 18040-1 fordert darüber hinaus, dass untere Türanschläge und –schwellen nicht zulässig sind. Sind sie technisch unabdingbar, dürfen sie nicht höher als zwei Zentimeter sein (DIN 18040-1:2010-10). Weitere zusätzliche Maßnahmen, wie ausreichend große Vordächer, Fassadenrücksprünge und/oder unmittelbar entwässernde Rinnen mit Gitterrosten, können bei Schwellen mit nur geringer oder ganz ohne Aufkantung erforderlich sein.

DIN 18318:2012-09, VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Verkehrswegebauarbeiten – Pflasterdecke und Plattenbeläge in ungebundener Ausführung, Einfassung

ZTV- Wegebau, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenbaus, Ausgabe 2013.

DIN EN 1341:2013-03, Platten aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1342:2003-03, Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1343:2013-03, Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1338:2003-08, Pflastersteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren.

DIN EN 1339:2003-08, Platten aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1340:2006-11, Bordsteine aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1344:2013-03, Pflasterziegel – Anforderungen und Prüfverfahren.

FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen, 2008.

DIN EN 13285:2014-10, Ungebundene Gemische – Anforderungen

FLL-Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen, 2007.

DIN 18195-1:2011-12 Bauwerksabdichtungen – Teil 1: Grundsätze, Definitionen, Zuordnung und Abdichtungsarten

DIN 18195-2:2009-04 Bauwerksabdichtungen – Teil 2: Stoffe

Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtlinie, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik e.V., 2008

DIN 18040-1:2010-10 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, Teil 1: Öffentliche Gebäude.

FLL-Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von Freiflächen zu Gebäuden, Ausgabe 2012.

Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage, Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlage, Ausgabe 2013.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.