УДК [792.09(47-25)Театр на Малой Бронной](091) "1975"

ББК 85.334.3(2-2Мос)6-68Театр на Малой Бронной-06

К37

Елизавета Кешишева

«Женитьба» Анатолия Эфроса / Елизавета Кешишева. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Театральная серия).

Легендарный спектакль «Женитьба», поставленный Анатолием Эфросом в 1975 году в Театре на Малой Бронной, – признанный шедевр театрального искусства второй половины XX века. Автор предлагает проследить историю создания спектакля: от возникновения замысла – через репетиции – к премьере, чтобы понять, как это было сделано, но что еще важнее – зачем. Эта книга – об открытии новых театральных смыслов в известной пьесе Гоголя, о режиссерской трактовке, сделавшей этот спектакль культурным феноменом, неотделимым от общественного и эстетического контекста своего времени. Центральная часть исследования – реконструкция спектакля, восстановленного по различным материалам: режиссерскому экземпляру, рецензиям, музыке, фотографиям, отрывкам репетиций, дневниковым записям режиссера, пометкам на полях пьесы. С помощью документов и театроведческого анализа в книге воссоздается образ спектакля по фрагментам, вновь складывающихся в воображении читателя – в художественное целое.

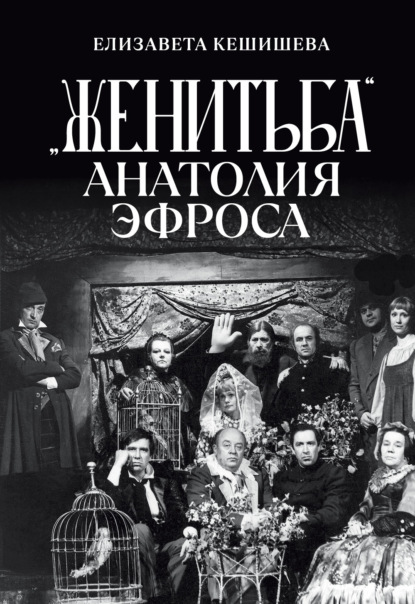

На 1-й ст. обложки: Основной состав спектакля «Женитьба». М. Козаков, Н. Волков, А. Дмитриева, О. Яковлева, Л. Броневой, Д. Дорлиак, Л. Дуров, К. Глазунов, А. Ушаков, В. Майорова, М. Андрианова. Фотограф: В. Плотников. На 4-й ст. обложки: Первый монолог Подколесина. Н. Волков. Фотограф: М. Гутерман; Сцена женихов. Л. Броневой – экзекутор Яичница. Фотограф: В. Плотников; Кочкарев. М. Козаков. Фотограф неизвестен. Домашнее собрание Д. Крымова; Монолог Жевакина. Л. Дуров. Фотограф неизвестен. Домашнее собрание Д. Крымова.

ISBN 978-5-4448-2857-1

© Е. Кешишева, 2025

© Д. Черногаев, дизайн обложки, макет, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

Посвящается моей бабушке Этери Мерябян

Предисловие

Как «ошинелили» «Женитьбу», или Несколько слов в честь режиссера Анатолия Эфроса

Анатолий Смелянский

Режиссер Дмитрий Анатольевич Крымов попросил прочитать рукопись молодого историка театра Елизаветы Кешишевой (она же Лиза), которая решила восстановить легендарный спектакль Анатолия Эфроса «Женитьба». Рекомендация сына Эфроса сопровождалась фразой, которая впечатлила: «Ощущение такое, как будто присутствуешь на премьере в Театре на Малой Бронной в 1975 году».

Были некоторые личные обстоятельства, которые подвигли быстро освоить рукопись. Реконструкция спектакля – это как раз то, чем я сам когда-то занимался. Трудности Лизы Кешишевой c «Женитьбой», которую она не могла видеть в 1975 советском году, были того же рода, что у меня с «Днями Турбиных», портрет которых я впервые пытался воссоздать в середине 60-х. В случае эфросовской «Женитьбы» у меня было одно поколенческое преимущество: именно в марте 1975-го я перебрался из города Горького в Москву и с помощью моей коллеги – завлита и оруженосца Эфроса Нонны Скегиной оказался на премьере «Женитьбы». Спектакль не только видел, но не раз его портретировал во всех доступных мне жанрах, включая телевизионный.

Представляя работу Елизаветы Кешишевой, попробую расширить рамки вступительной статьи. Надо хотя бы пунктирно прочертить судьбу Анатолия Эфроса «до» и «после» «Женитьбы», чтобы понять место спектакля во времени и пространстве той страны, в которой мы жили. В этих «до» и «после» будут неизбежные лирические отступления, можно им верить или нет, но стоит приобщить их к делу.

Начиная с премьеры «Женитьбы» в марте 1975 года вплоть до скорбного для российского театра 13 января 1987 года мы существовали с Анатолием Васильевичем Эфросом в параллельных сюжетах. Он – в Театре на Малой Бронной, а потом на Таганке, я – в ефремовском МХАТе. Дважды мы пересекались в общей работе, над «Тартюфом» и «Живым трупом». Сообщаю это для сведения будущих реконструкторов.

1. Они все здесь Гоголи…

Лиза Кешишева с порога выставила дисклеймер: «Реконструкция спектакля на сцене – заранее проигранное дело. Реконструкция спектакля на бумаге уязвима во многих отношениях. В театре Эфроса интонация – смыслообразующая категория».

Тем не менее историк театра решилась восстановить именно эту интонацию. Все необходимые материалы выложила, разнородные свидетельства учла, возможные претензии предупредила. Она приступила к реконструкции, когда многих замечательных актеров, игравших в «Женитьбе», уже нельзя было расспросить. Ушли «смыслообразующие» Николай Волков – Подколесин и Лев Дуров – Жевакин, нет Михаила Козакова – Кочкарева, нет Леонида Броневого – Яичницы и Антонины Дмитриевой – свахи. Спектакль на пленку не снимали, только небольшие фрагменты. Лиза Кешишева представила в полном объеме записи репетиций «Женитьбы», сделанные по живому следу Мариной Зайонц. И не прогадала. Записи оказались на редкость информативными. В них – основные интонации спектакля.

Марина работала тогда в Театре на Малой Бронной и свои тетрадочки предложила мне просмотреть осенью 1979 года. Я был занят подготовкой книги под названием «Наши собеседники», там была глава, посвященная Гоголю и его интерпретациям в ХХ веке, в том числе у Г. Товстоногова, Ю. Любимова и А. Эфроса. Вчерне я уже набросал портрет эфросовской «Женитьбы», оставалось навести глянец. Прочитав записи, я был поражен. Там не было никакого «театро-ве-де-ния». В первозданном виде живая ткань будущего спектакля.

Эфрос и его актеры пробовали варианты, примеривались и медленно, на ощупь пробирались к неизвестному финалу. План дороги, теперь бы сказали GPS, был исключительно в голове режиссера, и маршрут был не прямой, а на манер той самой изогнутой проволочки, которую он поминал всякий раз, когда говорил о замысле спектакля.

В записях видно: режиссер всегда на ногах, рядом с актерами, не только подсказывает, но и показывает. Он задумал этот спектакль в больнице, после инфаркта, ему нужен был эликсир жизни. Конечно, он шел от «всего автора» и потому не раз напоминал актерам, что «они все здесь то Гоголи, то персонажи». Он закреплял реперные точки: именно в этих точках смехотворные женихи обретали глаза и душу Гоголя и обращали недоуменные жалобы в небеса. «Темно, чрезвычайно темно… Уму непонятно» – это ведь было подарено не Гамлету, а плешивому матросу Жевакину, которого играл Лев Дуров. Сходный интонационный курсив Эфрос обнаружил в открывающем пьесу монологе Подколесина – Николая Волкова: «Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что, в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится…».

«Шутки, свойственные театру» подчинились иной художественной цели: режиссер «ошинеливал» самую веселую пьесу русской классики.

Марины Зайонц давно нет на свете. В своей постсоветской жизни она стала успешным театральным критиком, принимала участие в публикациях эфросовских текстов и книг о нем. Работала в хороших изданиях, активно участвовала в работе фестиваля «Золотая маска», отбирала спектакли для Чеховского фестиваля, который раз в два года проходил в той Москве. Под Рождество 2010 года отправилась во Францию, пошла на представление конного театра-цирка «Зингаро» под руководством Бартабаса. И там, в Париже, в канун Нового года впала в кому. «Это был анафилактический шок, аллергия на лошадей. Знала, что у нее аллергия на лошадей, но ей нравился театр Бартабаса».

Так написал тогда ее друг, театральный критик Глеб Ситковский.

2. Акме в застое

Вслед за публикацией записей репетиций 1974–1975 годов прошлого века Лиза Кешишева прямо встык предлагает свою реконструкцию «Женитьбы». Это образцовая во многих отношениях работа. Использованы наиболее содержательные театральные рецензии, режиссерский экземпляр пьесы, технические сведения помощника режиссера, сохранившаяся музыкальная фонограмма и т. д. Пространство смысла все время расширяется, пульсирует, втягивая в себя всю отечественную «гоголиану». Реконструктор выходит за пределы спектакля, пытаясь понять, каким образом водевильный сюжет возрастает до такой значимости, что наше ухо уже не режет название книги – «„Женитьба“ Анатолия Эфроса». Как не режет «Чайка» Станиславского, «Ревизор» Мейерхольда, «История лошади» Товстоногова или «Гамлет» Любимова. Это всегда такой случай, когда режиссер становится соавтором обновленного смысла пьесы, которую он взялся интерпретировать.

Реконструктор «Женитьбы» Эфроса представляет работу режиссера на фоне большого времени. В том числе советского. В последнем случае она не пользуется избитыми определениями. Обходит, например, слово «застой». Лиза в эпоху застоя не жила, воздухом его не дышала. Она выбирает другие слова и понятия.

«На месте рухнувших надежд образуется зияющая пустота. Из времени извлекается стержень идей, ничем не заменяясь. Заканчивается одно время, другое – не может начаться. Одной из главных тем этой поры станет драма прощания с иллюзиями. Эта тема объединит и роман Гончарова, и спектакль „Современника“, и значительную часть драматургии и прозы 1970-х годов, и множество фильмов этой поры, и, что важно для нас, – „Женитьбу“ Эфроса. Анатолий Васильевич все реже обращается к современной драматургии, уходит от прямой публицистичности, сиюминутной проблематики, создавая спектакли, в которых, по выражению Майи Туровской, „сам воздух был болен“. Заканчивается „легкий“ Эфрос».

Попробую прокомментировать метафору «больного» воздуха и «легкого» Эфроса.

Премьера «Женитьбы» в марте 1975 года – это, если хотите, «акме» Анатолия Эфроса, вершина его духовного и профессионального развития. В жизни режиссера был «подземный», мало кому известный опыт работы в Рязани. Там он поставил 9 спектаклей, еще при Сталине! Потом в очевидном синхроне с тем, что происходило после смерти «кремлевского горца», резкий взлет в режиссерской судьбе. Эфрос возвращается в Москву. Центральный детский театр, Мария Кнебель. Новая публика и другие возможности. Какой воздух? Свежий, сквозной, иногда даже светящийся. Оттепель.

10 лет в детском театре. 24 спектакля. Много проходных. Но есть счастливые открытия: «В добрый час», «В поисках радости», «Друг мой, Колька». Там же первый опыт сценической трактовки «Женитьбы». Вслед за этим – резкий поворот сюжета. Московские власти совершают поступок: в 1963 году Анатолию Эфросу дают возглавить Театр имени Ленинского комсомола, а вахтанговскому актеру Юрию Любимову несколькими месяцами позднее – заброшенный Театр на Таганке, недалеко от тюрьмы.

В середине октября 1964 года без всякого кровопролития выводят на пенсию «волюнтариста» Н.С. Хрущева. Послесталинская движуха. Коллективное руководство и никакого расставания с иллюзиями.

Эфрос осваивается в пространстве театра, который носит имя Ленинского комсомола. Его это имя не смущает. На афише появляется Эдвард Радзинский, в его пьесе «Сто четыре страницы про любовь» дебютирует Ольга Яковлева. В «Чайке» она – Нина Заречная. Текст переосмысливается кардинально, репетиции «Чайки» записывают для себя, не для истории две молодые поклонницы режиссера – театроведки Н. Пляцковская и И. Сидорина. Записи очень толковые. Из записей видно, что́ волнует Эфроса в Чехове: «Мы будем играть с точки зрения Треплева, но не Треплева в пьесе, а Треплева в сегодняшней жизни».

Будущее бросает свою тень перед тем, как войти? В случае Эфроса безусловно. Вслед за «Чайкой» он ставит булгаковского «Мольера». Там богоданного короля Людовика XIV играет вальяжный красавец Шура Ширвиндт. Король то одаривает комедианта возможностью застелить королевскую постель, то спокойно разрешает «кабале святош» попугать Мольера до полусмерти в мрачном подвале. Приз заключается в том, чтобы дерзкий талантливый актер мог «служить к славе царствования».

«Драма прощания с иллюзиями» была в сюжетах пьес и спектаклей, но в реальной жизни самых талантливых людей 1970-х годов была иная драма. Им предлагали ясный выбор.

«Мольера» на исходе 1966 года я успел увидеть, Нонна Скегина осчастливила контрамаркой. В антракте она же сообщила, что «Толю» (для нее он был Толя) вот-вот уволят, но разрешат работать в Театре на Малой Бронной и взять с собой 10 человек.

Фактически его отправили в мягкую ссылку очередным режиссером. Под наблюдение.

3. Когда вся медицина ушла…

Эфрос начинает с «Трех сестер». Этому хрупкому, мрачному, открыто исповедальному спектаклю уготована короткая жизнь. «Трех сестер» осудили на специальной коллегии Министерства культуры СССР. Для помпы позвали несколько стариков Художественного театра. Они выполнили поручение.

Застой просачивался в жизнь, как просачивается дурной воздух. Очередной режиссер Театра на Малой Бронной спасался от удушья. Лиза Кешишева права, он уходит от современной драматургии и прямой публицистичности. Он приникает к мировой и русской классике: «Ромео и Джульетта», «Брат Алеша» (по розовской адаптации «Братьев Карамазовых»), «Дон Жуан», «Женитьба», «Отелло», «Месяц в деревне», наконец «Дорога» (по «Мертвым душам»). Это не «легкий Эфрос», это возможность на десять лет прильнуть к персональному источнику кислорода. Когда «болен воздух».

Оказавшись на Малой Бронной, он попробовал в символическом 1968 году «ошинелить» даже А. Корнейчука с его «Платоном Кречетом». В памяти осталась одна из фирменных эфросовских интонаций, которую он подарил сердобольной медсестре. Повернувшись к зрительному залу, с большими паузами, младший медработник вспоминала далекую Гражданскую и как там белые и красные истребляли друг друга. Несколько раз актриса интонировала фразу, которая запала в душу на десятилетия: «И вот когда вся медицина ушла…».

«Вся медицина» в 70-е не ушла. Режим устоялся, упрочился, стал более или менее предсказуемым. В 1966 году закрывают спектакль Эфроса «Мольер», а в 1973 году на Центральном телевидении выходит его телефильм «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», рассчитанный уже не на зал Театра имени Ленинского комсомола, но на всю страну. Потрясающий Юрий Любимов в заглавной роли, рядом с ним Александр Ширвиндт, и Валентин Гафт, и Лев Дуров, и Ольга Яковлева, конечно. У себя в Театре на Таганке в 1971 году Любимов с Давидом Боровским предъявляют «Гамлета» с Владимиром Высоцким. Мощные работы разных режиссеров аукаются друг с другом. В Москве «Гамлет» и «Женитьба», а в Ленинграде в том же 1975-м «История лошади» («Холстомер») с Евгением Лебедевым. В 1976 году Олег Ефремов выпускает «Иванова» с Иннокентием Смоктуновским – спектакль, пропитанный «больным воздухом» чеховской России. В 1978 году Анатолий Васильев «интонирует» предреволюционную пьесу Горького и вызывающе подчеркивает на афише свой выбор: «Первый вариант „Вассы Железновой“». За несколько месяцев до «Вассы» на Таганке представляют сценический вариант «Мастера и Маргариты». Газета «Правда» приветствует премьеру статьей на полполосы с невиданным для партийного официоза заголовком: «Сеанс черной магии на Таганке». Любимов там один раз величается даже «мастером». С чего бы это?

1 августа 1975 года 35 мировых стран, в том числе Западная и Восточная Германии, подписывают Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Там стоит подпись Леонида Ильича Брежнева. Акт называют триумфом советской дипломатии. Слово «застой» еще никем не используется, зато в частотный словарь времени на несколько лет входит «разрядка напряженности».

«Разрядка» приходит и в искусство. В середине десятилетия начались празднования и фейерверки. Юрий Петрович Любимов вспоминал, как ему в Кремле в юбилейном (и для него лично, и для революции) 1977 году вручали орден Трудового Красного Знамени. Прильнув к уху режиссера, старейшина Верховного Совета СССР Василий Васильевич Кузнецов шепнул: «Тут у нас, когда обсуждали, предлагали дать тебе орден Боевого Красного Знамени».

Олег Ефремов получал свое Красное Знамя в том же 1977-м из рук самого генсека. Программа «Время» показала в 9 вечера, как Олег Николаевич, получив награду Родины, пригласил вождя во МХАТ. Леонид Ильич засмущался, вспомнил жену, что, мол, давно в театрах не бывали, а Олег мгновенно подхватил реплику и, улыбаясь фирменной улыбкой, ответствовал: «Ловлю вас на слове! Приходите с женой».

Анатолию Васильевичу Эфросу в 1976 году выдали по случаю пятидесятилетия звание заслуженного деятеля искусств. Ни трудового, ни боевого красного знамени ему не предложили. Он был в другом списке.

Застой был общим, но ситуации крупнейших режиссеров сильно разнились. Изъяв Эфроса из Театра имени Ленинского комсомола с поста главрежа, власть фактически избавила его от той ответственности, которую предполагало официальное положение. Ему не надо было играть роль государственного режиссера и подписывать письмо против А. Солженицына, как это вынужден был сделать Георгий Товстоногов. Он не должен был соответствовать образу официально утвержденного диссидента, который навязали Юрию Любимову. Ему даже не нужно было ставить спектакли к революционным и партийным датам, как Олегу Ефремову. Им, в сущности, пренебрегли и оставили только одну возможность – заниматься искусством.

Он им и занимался. В конце 70-х подступило удушье.

4. Вы меня не переиграете…

Лиза Кешишева родом из «лихих 90-х» и потому опоздала на премьеру «Женитьбы», а я, из «сороковых, роковых», прозевал репетиции А. Эфроса. Восполнил пробел в начале 1980-х, когда приглашенный режиссер Эфрос начал репетировать у нас во МХАТе комедию Мольера «Тартюф». Он стал заглядывать в завлитовский кабинетик, я же с огромным интересом стал заглядывать на его репетиции. К началу 80-х заниматься искусством в Театре на Малой Бронной Эфросу стало трудно. Он разочаровался в своих актерах, счастливая театральная семья явно разваливалась, началась выясняловка, страсти выбросились в прессу. Как ни парадоксально, в державном МХАТе он дышал спасительным кислородом.

Репетиции в филиале МХАТа записывала сотрудница музея Ольга Полозкова. Приведу короткое письмецо Эфроса, от руки, которое режиссер передал тогда в Музей Художественного театра:

«Я прочитал записи репетиций спектакля „Тартюф“, и они показались мне точными. Они хорошо отражают, на мой взгляд, все то, что на репетици[ях] происходило. Работа шла без лишних слов, иногда мы ограничивались только короткими репликами, т.к. хорошо понимали друг друга. Это как раз хорошо отражено. И все существенные объяснения, которые я делал в основном коротко, – тоже запечатлены в этих записях.

Так что читал я их с интересом.

С уважени[ем],

Эфр[оc]».

Воспроизвожу текст в том виде, в каком он хранится в музее, с недописанными словами. За этим «Эфр» есть, мне кажется, какая-то смертельная усталость. «Работа шла без лишних слов» – надо бы над этой фразой тоже поставить нотные знаки. Помню репетицию, в которой Эфрос без лишних слов проиграл перед актерами целый акт «Тартюфа». А там сидели и смотрели на него восхищенными глазами Слава Любшин, Саша Калягин, Настя Вертинская, Юра Богатырев, Ангелина Иосифовна Степанова…

А. Калягин вспомнит, как этот «Эфр» пришел во МХАТ в момент разлада со своими актерами на Малой Бронной. С прицельной актерской точностью излагает, что значит репетировать с Эфросом. «Я записывал все его замечания по Оргону. Эфрос говорил: „Оргон как бы выбегает“. И я записывал: выбегает. Потом он через два дня приходил на репетицию и говорил: „Нет, наоборот, Оргон не должен выбегать, он должен мрачно выйти, он же долго думал над тем, кого с кем женить, как Тартюфа задержать и привлечь“. Я стирал то, что он говорил два дня назад, и записывал поверх новое его решение. А потом опять все менялось. <…> Он мучил нас как-то очень весело, а мы непринужденно и весело мучились. И любовались друг другом».

И еще одно важное наблюдение на тему принципиальной разницы психологии актера и режиссера, играющего и показывающего: «Один раз в сложный момент, когда у меня не получалась сцена, я просто буквально повторил его показ. Тогда Эфрос, отведя меня в сторону, сказал: „Саша, не пытайтесь никогда меня показывать. Вы меня не переиграете. Нет ни одного актера, который меня бы переиграл. Я показываю лучше всех“. И добавил: „Даже Дуров меня не может показать“».

Эти наблюдения можно было бы занести в какой-нибудь учебник по психиатрии, если б мы не знали, что это главный секрет актерской и режиссерской профессии.

«Репетиция – любовь моя» – название первой книжечки А. Эфроса, которая вышла осенью 1975-го, счастливого для него года. Он там впервые открывает перед публикой свои секреты. В духе «Моей жизни в искусстве», то есть без всяких котурнов.

В воздухе театра, в воздухе страны бродили тревожные флюиды. Второй спектакль А. Эфроса на основной сцене МХАТа назывался «Живой труп», радости особой он ему не принес. Продолжалась третий год афганская сага, которую было принято не замечать. Потом пошли с небольшими интервалами траурные марши. Про третий «живой труп» Юрий Любимов высказался из-за бугра: «Константин Устинович Черненко, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей».

Именно тогда московские власти устроили ловушку: одного выслать из страны, а другому сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Перед тем как встретиться с труппой Театра на Таганке, Эфрос пришел к Ефремову. Когда он вышел от О. Н., мы подошли к лифту на пятом этаже, и Анатолий Васильевич без всякого интонационного курсива, буднично сообщил совет Олега Николаевича: «Толя, актеры – это банда, с ними надо договариваться». Не договорился.

Все остальное хорошо известно. 13 января 1987 года в Театре на Таганке прощались с главным режиссером. Он продержался в этой расстрельной должности меньше трех лет. Знаю со слов общих друзей, что Олег Ефремов, только что поделивший огромную труппу МХАТ СССР имени Горького, в голос плакал.

Дальние последствия этой «ловушки» – сюжет для другой реконструкции.

- Культура Zero. Очерки русской жизни и европейской сцены

- Потусторонние встречи

- Галина Волчек как правило вне правил

- Польский театр Катастрофы

- Современный танец в Швейцарии. 1960–2010

- Мариус Петипа: В плену у Терпсихоры

- Годы странствий Васильева Анатолия

- Театр Роберта Стуруа

- Курс. Разговоры со студентами

- Между эмансипацией и «консервативной революцией». Женщины в театральных проектах Гуго фон Гофмансталя

- Трансформации драмы в истории. Структуры порядка и структуры хаоса

- Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой

- Новый курс. Разговоры с самим собой

- Элеонора Дузе. История и иллюстрации одной театральной революции

- «Женитьба» Анатолия Эфроса