- -

- 100%

- +

—den Plattformen – Alibaba, Amazon, Delivery Hero, Facebook, LinkedIn, Skype, Spotify, Uber usw. Viele der marktführenden Unternehmen haben kaum bis keine Investitionskosten. Das kennen wir in Deutschland fast überhaupt nicht. Unser Modell funktioniert in der Regel getreu dem Motto: Hohe Investitionskosten, geringe Gewinnmargen. Plattformen funktionieren genau andersherum. Und in der Regel bilden sie – zumindest regionale – Monopole. Oder kennen Sie die nächstplatzierten Wettbewerber der oben genannten? Andersherum fragen Sie sich, ob Sie die Wettbewerber von EnBW kennen? Oder von BMW? Oder von Edeka?

Workforce

Wie bereits schon mehrfach betont, auch die ausgeklügeltsten unternehmerischen Transformationsstrategien können nur dann realisiert werden und Früchte tragen, wenn sich der Blick ebenso konsequent und zielgerichtet – und rechtzeitig! – auf die Mitarbeiter*innen des Unternehmens richtet. Wie auch EnBW-Chef Frank Mastiaux für sein Unternehmen festgestellt hat: »Die beste Strategie nützt gar nichts, wenn Sie nicht die Leute haben, die diese Strategie auch umsetzen können.« Und das angesichts der Tatsache, dass es mit den begehrten Talenten nicht mehr wie ehedem zum Allerbesten steht, als noch Kohorten von gut ausgebildeten Jungen der Babyboomer-Generation den Personalverantwortlichen der Unternehmen sozusagen die Türen einrannten. Heute hingegen ist vieles sehr anders geworden. Mastiaux darf sich da mit dem mehr als unerschrockenen und risikobereiten Unternehmer Elon Musk in bester Gesellschaft wähnen: »Biggest concern? To get enough humans.«

Aber nicht nur Elon Musk steht vor einem Problem, Millionen seiner Mitunternehmer weltweit sehen sich ebenfalls mit der Frage konfrontiert: Woher die Talente nehmen, wenn es schon aus demografischen Gründen immer weniger davon gibt? Bereits im Jahr 2035 werden 20 Prozent der Weltbevölkerung 65 Jahre alt und älter sein, womit sich der Anteil der Alten gegenüber heute dann verdoppelt hätte. Und die Jungen werden weniger.

Je gefragter die High Potentials dieser Welt sind, desto anspruchsvoller können sie sein und sind es auch bereits heute. Irgendwelche Strategien der Unternehmen, die um sie buhlen, interessieren sie nur halb so viel, wichtig ist ihnen dafür deren Werteorientierung und die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit für das Unternehmen. »Culture eats strategy for breakfast«, sagte schon der namhafte Managementvordenker Peter F. Drucker und meinte damit, dass, wenn die Kultur eines Unternehmens der Strategie im Weg steht, die Umsetzung schwer bis unmöglich wird.

Dazu kommt sehr wahrscheinlich ein bevorstehender massiver Skill-Mismatch: 60 Prozent der Kompetenzen, die wir in den nächsten zehn Jahren brauchen werden, gibt es heute noch gar nicht. Das behaupten jedenfalls der schwedische Ökonom Carl Benedikt Frey und der Informatiker Michael Osborne in ihrer 72-seitigen Studie »The Future of Employment« aus dem Jahr 2013, die weltweit Beachtung fand.

Schließlich will ich auch die Themen Ressourcenknappheit, Nachhaltigkeit und Klimawandel in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen. Diese Themen berühren ja nicht nur die Einstellungen und die gestiegenen Anforderungen junger Talente an die Wertorientierung ihrer Arbeitgeber, sondern unmittelbar auch Produktgestaltung und Konsumverhalten, ob es nun Autos, Reisen, Fliegen oder die Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit von Produkten betrifft. Auch darauf müssen sich Unternehmen zunehmend einstellen.

In Deutschland haben wir es mit zwei wesentlichen Entwicklungen zu tun: Es gehen massiv Jobs verloren: Das Institut für Berufs- und Arbeitsmarktforschung errechnet schon 2018 ein theoretisches Substituierbarkeitspotenzial von rund 39 Prozent für die deutsche Wirtschaft. Das heißt, dass weit mehr als ein Drittel aller Tätigkeiten schon heute von Technologie übernommen werden kann. Schon zu Beginn hatten wir beeindruckende Zahlen vermerkt: In Deutschland könnten neun Millionen bestehender Jobs bis 2030 aufgrund von Automatisierung wegfallen. Gleichzeitig könnten im gleichen Zeitraum rund zehn Millionen neue Jobs entstehen, von denen wir heute vielfach noch nicht einmal wissen, dass es sie dereinst geben wird.

Zudem ergänzt Technologie menschliche Arbeit oder ersetzt sie in immer mehr Bereichen sogar komplett.

Ein paar praktische Beispiele: Wenn zum Beispiel der Autohersteller BMW Elektroautos bauen will, braucht das Unternehmen Ingenieure, die etwas von Batterietechnik verstehen und das Betriebssystem eines Elektroautos entwickeln können. Aber es braucht sicher signifikant weniger Ingenieure, die wie bisher ausschließlich Verbrennermotoren immer weiter optimieren.

Wenn eine Versicherung die Schadensbearbeitung oder Versicherungsrisiken künftig durch Algorithmen erledigen lässt, braucht es Menschen, die nicht mehr die eigentliche Bewertung oder Bearbeitung erledigen, sondern die dafür Algorithmen bauen und weiterentwickeln und die nur noch die wenigen komplexen Fälle persönlich bearbeiten.

Weitere konkrete Beispiele gibt es unzählige. So nutzte zum Beispiel der Zahlungsabwickler PayPal zuletzt im Kundenservice bei mehr als der Hälfte der Anfragen Chatbots. Bei YouTube übernimmt Software zunehmend die Kontrolle der Inhalte auf ihre Unbedenklichkeit. Die US-Supermarktkette Walmart lässt Roboter die Böden putzen, und die Burger-Kette McDonald’s testet Maschinen, die kochen und kellnern können.

»The next big thing is education«

Das Weltwirtschaftsforum WEF prognostiziert mit Bezug auf eine OECD-Studie eine »global reskilling revolution« und geht davon aus, dass bis 2030 eine Milliarde Menschen umqualifiziert werden müssen, um am Arbeitsmarkt noch zu bestehen. Das entspricht fast einem Drittel aller weltweit existierenden Jobs. Bis 2022 sollen sich gar 42 Prozent der Kompetenzen in bestehenden Jobs verändern. Und auch das WEF gelangt ergänzend zu dem Ergebnis, dass auch die künftigen Jobs von 65 Prozent aller heutigen Schulkinder erst entstehen werden.

Aber es werden nicht nur »Hightech-Qualifikationen« sein, die künftig gebraucht werden, sondern insbesondere auch überfachliche Qualifikationen. Keine reine Vermittlung von Wissen mit immer kürzerer Halbwertszeit, sondern die Fähigkeit zu Kooperation, Kreativität und Problemlösung stehen daher im Mittelpunkt von Bildung, Ausbildung und Weiterbildung. Auch das sah Management-Papst Peter F. Drucker schon vor vielen Jahren weitsichtig voraus: »The only skill that will be important in the 21st century is the skill of learning new skills. Everything else will become obsolete over time.« Ebenso war Apple-Gründer Steve Jobs davon überzeugt: »The next big thing is education.«

Ein Motto, das sich inzwischen viele Unternehmen zu eigen gemacht haben. So hat etwa der Autozulieferer Continental mit dem CITT (Continental Institute of Technology and Transformation) eine Institution geschaffen, um Experten für Verbrennungsmotoren zu Elektroingenieuren umzuqualifizieren.

Volkswagen gründete die »Fakultät 73«, wo inzwischen im zweiten Jahrgang VW-Mitarbeiter zu Softwareentwicklern ausgebildet werden.

AT&T, global größter Telcokonzern, investiert eine Milliarde Dollar ins Reskilling von 100 000 Mitarbeitern.

Der Staat Singapur investiert eine Milliarde US-Dollar jährlich ins »mid-career learning.«

Und was die Substituierbarkeit herkömmlicher Tätigkeiten anbetrifft, so haben die neuen Technologien das Potenzial, Unternehmensprozesse vollständig zu verändern. Viele Aufgaben, die Mitarbeiter heute noch tagein, tagaus erledigen, können in Zukunft vermehrt automatisiert werden. Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom hat 2016 der Wochenzeitung Die Zeit gesagt: »Die klassischen physischen Arbeiten werden auf lange Sicht komplett durch Maschinen erledigt werden, davon bin ich zutiefst überzeugt.«

Ein Branchenüberblick, auf Basis der Daten des IAB, zeigt, was in Deutschland möglich ist. Aus technologischer Sicht. Ob es wirtschaftlich und ethisch sinnvoll ist, muss jedes Unternehmen für sich genau prüfen. Das Potenzial erscheint immens.

Ein interessantes Einzelbeispiel nennt Merck-CHRO Dietmar Eidens in diesem Buch (siehe Seite 57): Eine künstliche Intelligenz namens Elenoide. Sie wurde im Sommer 2019 von Merck am Standort Darmstadt eingesetzt, um Mitarbeiter in einer alltagsnahen Arbeitssituation mit dem digitalen Fortschritt vertraut zu machen, speziell mit der KI-Technologie. In der ersten Phase hat Elenoide, diese künstliche Intelligenz mit menschenähnlichem Aussehen und Verhalten, in der Interaktion mit 300 Merck-Mitarbeitern ihr Können – und ihre Grenzen – bewiesen. In der zweiten Phase wird Elenoide die Aufgaben eines PMO, eines Project Management Office, übernehmen, wie etwa Terminüberwachung, Finanzströme registrieren, Datenanalysen unterschiedlicher Art vornehmen. Allesamt Aufgaben, die heute Mitarbeiter mit umfangreichen Excel-Tabellen und PowerPoint-Charts erledigen.

In der Wirtschaftswissenschaft ist schon lange bekannt, dass neue Technologien wie Maschinen und Roboter die Wirtschaft nicht stetig und allmählich infiltrieren, sondern eher in Schüben – und diese Schübe sind in Krisen besonders heftig.

Ein Indiz für krisenbedingte Automatisierung entdeckten Nir Jaimovich von der Universität Zürich und Henry Siu (Universität von British Columbia) in einer Studie aus dem Jahr 2018. Darin verglichen sie die Folgen schwerer Rezessionen von 1991 bis 2009 – und bemerkten: Nach einigen Jahren hatte sich die Konjunktur insgesamt wieder erholt. Die Zahl der Arbeitsplätze allerdings war noch Jahre später niedriger als vor der Krise. Und das lag überwiegend daran, dass gewisse Tätigkeiten nicht mehr gebraucht wurden: 88 Prozent aller Arbeitsplatzverluste betrafen demnach Routinejobs – solche also, die sich relativ leicht automatisieren ließen.

BrancheFunktionHaupttätigkeiten (Beispiele)Substituierbarkeit1Durchschnittlicher Personalaufwand2 in 1000 Euro/JahrAnzahl Beschäftigte in DeutschlandBanken/ VersicherungSchadenssachbearbeiterAnspruchsprüfung, Schadens-/Leistungsfälle, Kundenbearbeitung, Versicherungsrecht83 %55137 124Automobil/ZuliefererFahrzeugbaumechanikerKarosserien, Baugruppen und Fahrgestelle konstruieren und herstellen, ein-, auf- und umbauen, Qualitätssicherung und Arbeitsplanung80 %36333 896PharmaPharmareferentArzneimittelinformation, Verkaufsförderung, Kundenberatung/-betreuung, Arzneimittelrecht50 %6122 696ChemieKunststoff-TechnikerKunststoffteile entwerfen und konstruieren, Werkzeuge konstruieren, Fertigung, Produktion und Montage planen und überwachen67 %493703Logistik/ TransportFachkraft LogistikKosten- und Leistungsrechnung, Supply-Chain-Management, Lagerverwaltungssysteme, Distributionssysteme einsetzen, Lagerorganisation62 %32458 571EnergieIngenieur erneuerbare EnergienEntwicklung, Planung, Betreiben und Überwachung Anlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen72 %661082TelcoSystemtechniker/-in (Telekommunikationstechnik)Einrichtung und Vernetzung IT-Systeme, Konzeption und Optimierung Internet- und Mobilfunksysteme, Wartungs- und Supportarbeiten88 %5639 345HandelSales ManagerVerkaufsaktivitäten, Planung, Steuerung von Absatzaktivitäten im Rahmen von Unternehmens- beziehungsweise nach Zielvorgaben.25 %7066 373KonsumgüterProduktentwicklerEntwicklung Produktideen und Prototypen, Konzeption Produkte und Begleitung bis zur Markteinführung36 %69208 290Quelle: IAB-Daten 2018; HUMAN-Analyse. 1 Substituierbarkeitspotenzial eines Berufes = Anteil der in diesem Beruf typischerweise zu erledigenden Aufgaben, die bereits heute automatisiert werden können. 2 Personalaufwand beinhaltet Lohn, Gehalt, Altersvorsorge sowie soziale und steuerliche AbgabenEine ähnliche Beobachtung machten ebenfalls im Jahre 2018 die Ökonomen Brad Hershbein (W. E. Upjohn Institute for Employment Research) und Lisa Kahn (Universität von Rochester). Sie analysierten für ihre Studie 87 Millionen Online-Stellenanzeigen, die zwischen 2007 und 2015 veröffentlicht worden waren. Das Ergebnis: Unternehmen in krisengeplagten Regionen ersetzten Beschäftigte mit automatisierbaren Routinetätigkeiten durch eine Mischung aus Technologie und höher qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten.

Aber es gibt auch andere Sichtweisen. Der renommierte Ökonom Daron Acemoglu resümiert: Wer möglichst schnell auf Roboter setzte, hatte langfristig sogar mehr Beschäftigte. Acemoglu: »Wenn Unternehmen frühzeitig Roboter einsetzen, expandieren sie auf Kosten ihrer Konkurrenten, deren Kosten nicht sinken.«

Ein beredtes Beispiel dafür liefert Amazon. Der Onlineversandhändler hat die Zahl der Roboter in seinen Lagern im vergangenen Jahrzehnt von 1400 auf etwa 45 000 gesteigert. Und die Zahl der Beschäftigten? Sie stieg von 2010 bis 2019 von 33 700 auf 798 000.

Wer indes seinen künftigen Personalbedarf nur wenig vorausschauend plant, dem droht eine besondere Gefahr. Diese Gefahr liegt für viele Unternehmen darin, dass sie fortlaufend frei werdende Stellen für die gleichen Tätigkeiten mit den gleichen Qualifikationen besetzen und dadurch ihr Problem perpetuieren.

So besetzen die Top-100-Unternehmen in Deutschland im Schnitt jährlich 15 Prozent ihres Personals aufgrund von Fluktuation, Verrentung und Wachstum neu. Eine Beispielrechnung macht klar, was das bedeutet. Nehmen wir an, eine Versicherung plant, pro Jahr rund 20 000 frei gewordene Positionen neu zu besetzen. Bei durchschnittlichen Kosten pro Beschäftigtem von 100 000 Euro kommt eine Summe von jährlich zwei Milliarden Euro zusammen.

Also lautet die Kernfrage, ob das Unternehmensmanagement solche Milliardensummen lieber in Neueinstellungen investieren will, die die Transformation und neue Geschäftsstrategien unterstützen, oder soll weitergemacht werden wie bisher und sollen neue Stellen eins zu eins besetzt werden wie die bisherigen? Kurz: Stellen wir weiter Schadenssachbearbeiter ein oder Machine-Learning-Ingenieure, die einen Algorithmus bauen?

Workforce, Kosten und Wettbewerbsfähigkeit

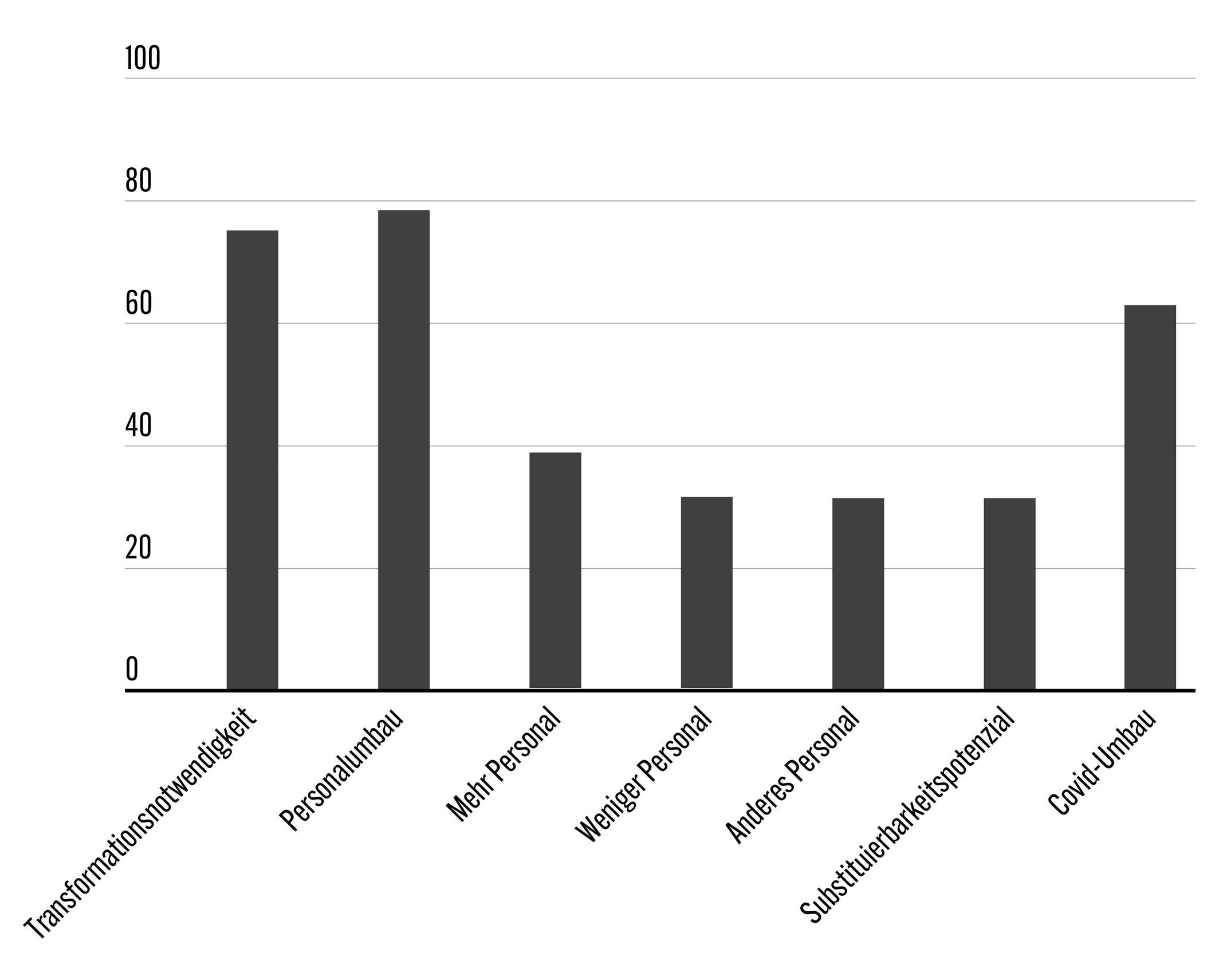

Nicht zuletzt das Kostenargument ist eines, das Unternehmenslenker zu weitsichtigerer Personalplanung und wirklichem Umbau ihrer Personalstruktur bewegen sollte. Dass dafür Bedarf besteht, zeigt auch eine Befragung, die wir im September und Oktober 2020 unter 252 Vorständen deutscher Unternehmen vorgenommen haben.

—74 Prozent sind der Meinung, dass sich ihr Unternehmen bis 2025 generell transformieren muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

—17 Prozent gaben an, dass sie dafür die komplette Personalstruktur ändern müssen, 60 Prozent, dass diese zumindest teilweise geändert werden muss.

—38 Prozent sagen: Wir brauchen mehr Personal.

—31 Prozent: Wir brauchen weniger Personal.

—31 Prozent bekunden: Wir brauchen anderes Personal beziehungsweise andere Kompetenzen.

—Im Durchschnitt wird ein Substitutionspotenzial traditioneller Jobs in Höhe von 31 Prozent angenommen.

—Digitalisierung (67 Prozent), neue Produkte/Geschäftsfelder (41 Prozent), künstliche Intelligenz (37 Prozent) und die weitere Globalisierung (35 Prozent) sind die häufigsten Gründe, die zu einer Veränderung der Personalstruktur führen.

—62 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie Covid-19 als Chance sehen, um ihre Personalstruktur anzupassen.

—48 Prozent der Befragten erwarten höhere Kosten, wenn die Workforce Transformation nicht aktiv umgesetzt wird.

Fazit: Für drei Viertel der Vorstände und Geschäftsführer in unserer Umfrage hat die digitale Transformation bereits begonnen, beziehungsweise sie sehen sie in ihrem Unternehmen bis zum Jahr 2025 angekommen. Das ist aus unserer Sicht und vor dem Hintergrund der von der Corona-Pandemie verursachten gegenwärtigen Probleme ein relativ kurzer Zeitrahmen. Sorgen bereitet uns vor allem die prozentuale Lücke zwischen den Unternehmen, die angeben, dass sich in ihrer Organisation die Personalstruktur komplett oder teilweise ändert beziehungsweise ändern muss (77 Prozent), und den Unternehmen, die strategische Personalplanung schon als Steuerungsinstrument einsetzen (52 Prozent).

Umfrage zur Workforce Transformation unter 252 Vorständen (Oktober 2020)

In ein Verhältnis setzen können wir diese Zahlen auch zu den Aussagen von 35 Prozent der Befragten: »Wenn wir Workforce Transformation nicht aktiv umsetzen, verlieren wir unsere Wettbewerbsfähigkeit«, und 48 Prozent sagen: »Wenn wir Workforce Transformation nicht aktiv umsetzen, rechnen wir mit deutlich erhöhten Kosten.« Das sollte uns alle alarmieren.

In Zeiten, die so herausfordernd sind wie diese und in denen sich Ereignisse immer schwerer vorhersehen lassen, sollten Unternehmen Steuerungsinstrumente nutzen, die ihnen mehr Vorausschau ermöglichen und eine Basis für ihre Entscheidungen liefern können. Sie müssen sich sowohl mehr Klarheit über den Status quo und den künftigen Soll-Zustand ihrer Belegschaft verschaffen als sich auch in Echtzeit verschiedene Zukunftsszenarien vor Augen halten können.

Die Corona-Krise und ihre disruptiven Folgen

Das Schlagwort von der Disruption traditioneller Geschäftsmodelle und der Art und Weise des Zusammenarbeitens ist ja schon seit Jahren im Schwange – allerdings immer unter dem Vorzeichen, dass es ausschließlich die neuen Technologien seien, die solche Prozesse vorantrieben. Das bleibt natürlich nach wie vor richtig. Aber jetzt wird uns überdeutlich vor Augen geführt, dass das Zusammenwirken dieser Pandemie mit ebendiesen neuen digitalen Möglichkeiten zu einer Beschleunigung dieser disruptiven Entwicklungen geführt hat – und das in ungeheurem Tempo.

Immer häufiger ist in diesem Zusammenhang neuerdings vom »New Normal« die Rede. In der Tat scheint das, was über Monate hinweg seit Frühjahr 2020 als Ausnahmesituation betrachtet wurde, bleibende Wirkung auch für die Zukunft zu entfalten. »Wir leben in einer völlig neuen Welt«, sagt zum Beispiel Nestlé-Chef Ulf Schneider. »Es gibt keine Rückkehr zu der Zeit vor der Krise.«

Das Homeoffice könnte sich zum neuen Standard der Arbeit für Unternehmen entwickeln. So will zum Beispiel der Versicherungskonzern Allianz die Hälfte der Geschäftsreisen und ein Drittel seiner Büroflächen einsparen. Bei der Deutschen Post DHL heißt es, dass die Corona-Krise als Katalysator gewirkt habe, dass sich auch künftig Büro-Präsenz und Homeoffice viel besser kombinieren ließen. Siemens jetziger Vize und zukünftiger CEO Roland Busch macht sich für einen dazu gehörenden, neuen Führungsstil stark: »Sie müssen weniger hierarchisch lenken, interne Silos niederreißen und in der Organisation Freiräume schaffen für Menschen, die neue Themen angehen.« Die neuen Lektionen reichen bis hin zur »bionischen Organisation«, in der Fähigkeiten von Mensch und Maschine verbunden werden, nicht nur um Prozesse effizienter zu gestalten, sondern auch um Innovation spürbar zu befeuern, wie es Dietmar Eidens von Merck in diesem Buch (Seite 41) beschreibt.

An einer weitergehenden Zukunftsvision arbeitet gerade Südkorea, eines der kreativsten und innovativsten Hightech-Powerhouses dieser Welt. Die Regierung hat unlängst ein Konzept vorgelegt, das sie »Untacting Economy« nennt, in der menschliche Interaktion zunehmend virtuell und sehr stark durch Bots unterstützt ist. Kurz: Es geht darum, menschliche Kontakte zu verringern oder durch Maschinen zu ersetzen. Für die südkoreanische Regierung liegt der Hauptfokus ihres 94 Milliarden US-Dollar teuren »New Deal«-Programms auf solcher Kollaboration zwischen Mensch und Maschine, durch die menschliche Nahkontakte – Stichwort: Social Distancing – weitgehend vermieden werden (sollen). Denn wir dürfen uns nichts vormachen: Das Corona-Virus wird so schnell wohl nicht aus der Welt verschwinden. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund für die Entwicklung einer »Untacting Economy«, wie es in einem koreanischen Regierungspapier heißt: »Untact is the idea of a future built around doing things without direct contact with others. Examples include self-service retail and contactless payment. The New Deal will promote ›untact industries‹ (e. g. remote healthcare, virtual offices, e-commerce support for small and medium sized enterprises). The idea of building an ›untact world‹ is driven by much more than the corona virus. The Korean government believes that it will support both the competitiveness of the economy by becoming a leader in ›untacting technologies‹ and improve the environment.«

Festhalten können wir aber auf jeden Fall, dass uns ebendieses Virus in kaum vorstellbarer Geschwindigkeit um fünf bis zehn Jahre weiter in die digitale Zukunft katapultiert hat. Die Transformation, die in Vor-Corona-Zeiten schon auf Hochtouren lief, hat sich noch einmal beschleunigt.

Auch Microsofts CEO Satya Nadella stellt fest: »Wir haben in zwei Monaten zwei Jahre digitaler Transformation erlebt.« Und das durchaus nicht nur im Bereich der Unternehmensorganisation. Vom schnell eingerichteten E-Learning an weiterführenden Schulen über virtuelle Museumsbesuche und Konzerte bis hin zu den kleinen Buchhändlern in den Stadtquartieren, die während des Frühjahrs-Lockdowns auf Onlinebestellungen umsattelten und die Bücher per Fahrrad an die Kunden auslieferten.

Unternehmen revolutionieren und vereinfachen jetzt ihr Betriebsmodell, sie automatisieren, wo immer es geht. Diese Schübe haben wir oben unter dem Kernwort »Workforce« beschrieben. So ist zum Beispiel der E-Commerce-Markt in den USA in drei Monaten so stark gewachsen wie in den letzten zehn Jahren davor, wie die Bank of America ausrechnete. Auch wir in Deutschland erleben den Boom von Zalando, Delivery Hero und vielen weiteren Onlinehändlern hautnah.

Diese Krise hat uns also vor allen Dingen gezeigt, was alles möglich ist, auch wenn es zuvor von vielen für nicht möglich gehalten wurde, wenn nicht gar dem Unternehmenserfolg abträglich, wenn die Arbeitsabläufe nicht in gewohnter Manier erfolgen. Vielleicht stellen wir ja fest, dass am Ende noch so viel mehr möglich ist.

Wir erleben, das Digitalisierung in kürzester Zeit an Tempo gewinnen kann. »Dass mobiles Arbeiten und mobiles Lernen zum Standard werden könnten, schien bislang undenkbar. Jetzt aber werden wie unter einem Brennglas die immensen Potenziale sichtbar, die digitale Technologien grundsätzlich bieten«, sagt Achim Berg, Präsident des deutschen IT-Branchenverbands Bitkom, in dem mehr als 2700 Unternehmen organisiert sind. Für Berg ist die Krise ein digitaler Wendepunkt und ein Weckruf, die Digitalisierung nun massiv voranzutreiben. Es dürfe dabei kein Zurück in den Vorkrisenmodus geben. Die Weichen dafür werden aber jetzt gestellt. Doch die Antworten von Unternehmen fallen dabei höchst unterschiedlich aus.

Das zeigen wir anhand einiger ganz konkreter Beispiele aus berufenem Munde in diesem Buch. Schon vor Corona haben diese Unternehmen angefangen, aktiv ihre Workforce den Digitalisierungsanforderungen und neuen strategischen Ausrichtungen ihrer Unternehmen anzupassen und sich damit zu wesentlichen Enablern der Transformation zu machen. Wir, eine Gruppe von Wirtschaftsfachleuten , die sich für dieses Buch zusammengetan haben, laden Sie dazu ein, mit auf die Reise zu kommen und ebenfalls als Enabler in die Poleposition zu gelangen.

Wie uns die Erfahrungen seit Ausbruch der Corona-Pandemie und die jetzt folgenden Unternehmensbeispiele lehren, könnte unsere Workforce am Ende anpassungsfähiger sein, als wir glauben.

Warum sich also nicht jetzt umgehend an die Transformation der Workforce machen? Wer, wenn nicht wir, und wann, wenn nicht jetzt?

Mit 58 000 Mitarbeiter*innen auf Technologiereise

Merck ist ein lebendiges Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 58 000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

In seiner Funktion als Chief Human Resources Officer (CHRO) leitet Dietmar Eidens die HR-Funktion des Unternehmens. In seiner Karriere hat er Managementpositionen in den USA, Europa und Asien bekleidet. In den letzten 35 Jahren arbeitete er in der Pharmaindustrie, der Einzelhandelsindustrie und der IT-Branche – und sammelte dabei eine Fülle an Erfahrungen in den Bereichen M&A, Konsolidierung und Wachstumsszenarien. Er schloss sich 2009 als Leiter der Personalabteilung für Pharmazeutika in Genf Merck an und wurde 2011 HR Business Partner der Sparte Healthcare. Dietmar Eidens hat die weltweite Expansion des Unternehmens maßgeblich vorangetrieben und wurde im Jahr 2016 zum Chief Human Resources Officer berufen.