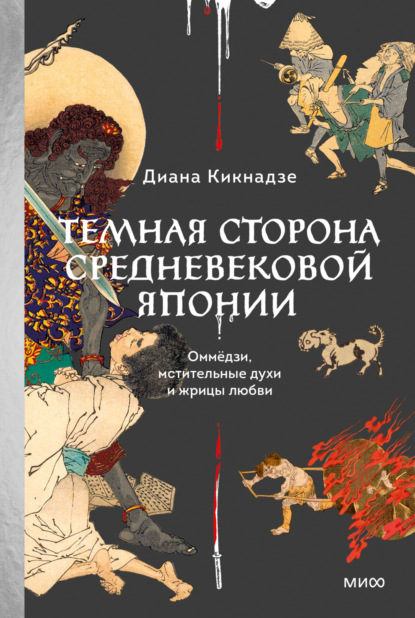

Темная сторона средневековой Японии. Оммёдзи, мстительные духи и жрицы любви

- -

- 100%

- +

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Диана Кикнадзе, 2024

© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024

* * *

Brooklyn Museum (Public Domain)

Предисловие

В 794 году 50-й император Японии Камму и его приближенные приняли важное решение: перенести столицу из города Нара на новое место в надежде начать свое правление там с чистого листа. Неугодные придворные и властолюбивое буддийское духовенство остались в Наре, поскольку новому правителю нужна была территория, где ничто не напоминало бы о неприятном прошлом. Именно поэтому в качестве нового девиза правления были выбраны два иероглифа: «мир» и «спокойствие» Хэйан (

Традиция подбирать иероглифы с благопожелательным смыслом для имени ребенка, названия нового города или девиза правления определенного императора свойственна китайской культуре, с ее религиозно-мистическими представлениями. Вместе с распространением китайского культурного влияния – градостроения, системы власти, письменности, религиозно-философских практик, ритуалов и церемоний – в Японии стали неукоснительно следовать этому принципу: иероглиф, подобранный по всем правилам, должен был «работать» и верно нести свою службу, распространяя благую силу на местность и ее обитателей.

После тщательного исследования гадателями-геомантами территории провинции Ямасиро новую столицу Хэйанкё (нынешний Киото) решено было строить именно здесь. Местность была богата водными ресурсами (рядом находилось озеро Бива, протекали реки Камо и Кацура) и со всех сторон окружена лесистыми горами. План столицы соответствовал правилам китайского градостроительства: она делилась на правую и левую стороны, которые, в свою очередь, разбивались на прямоугольники улицами-линиями и несколькими главными проспектами. Императорский дворцовый комплекс Дайдайри располагался в самом центре города, между правой и левой сторонами на первой линии, называемой Итидзё.

Портрет императора Камму

Роспись по шелку.

Keio Museum Commons (Century Akao Collection) (по лицензии CC BY)

Поблизости от императорского дворца могли находиться лишь дома высших аристократов, однако чем ниже был ранг придворного, тем дальше от дворца стоял его дом, на самой окраине же в убогих хижинах ютились простолюдины: крестьяне, ремесленники и торговцы, которые своим трудом обеспечивали достойную жизнь аристократии.

С 850 до 1068 года фактическая власть в стране перешла в руки влиятельного аристократического рода Фудзивара. Выходцы северной ветви этой фамилии имели право выдавать своих дочерей за наследных принцев, а сами править в качестве регентов при малолетних внуках – будущих императорах. Наиболее ярким и долгим периодом властвования этого рода по праву считается правление регента Фудзивары-но Митинаги. Потому-то с его именем связан расцвет хэйанской эпохи, отраженный в изящной прозе и поэзии придворных аристократов.

Можно считать, что именно приход к власти клана Фудзивара привнес в японское общество модель правления фамильной группой. Это означало то, что ближайшие и даже дальние родственники регента Фудзивары-но Митинаги возглавляли крупные ведомства и занимали высшие властные посты. Подобный тип правления сохранялся в последующие четыре-пять веков и обеспечил стране успех в плане социальной, политической и экономической организации. Постепенное возвышение рода Фудзивара началось в 850 году, в период, когда провинциальная знать в немалой степени потеряла свой авторитет. Члены клана Фудзивара строили храмы и контролировали монашескую жизнь, покровительствовали искусствам и литературе. Хэйанская эпоха благодаря умелому правлению этого клана справедливо считается самой мирной в истории средневековой Японии.

Эпоха Хэйан в первую очередь замечательна своей утонченной культурой – наследием узкого круга высших сановников и придворной аристократии. Именно в этот период письменность и литература, искусство – как буддийское, так и мирское – достигли наивысшего расцвета.

Вклад образованной аристократии в развитие Японии воистину бесценен – переосмыслив за короткий срок наследие китайской цивилизации, она смогла создать свою уникальную культуру, отбросив из иностранных заимствований ненужное, неактуальное или чуждое на тот момент. Именно так в дальнейшем будет строиться японская культура, в этой способности и заложена вся ее своеобразность. В хэйанскую эпоху национальная индивидуальность начинает проникать во все сферы духовной культуры.

Фудзивара Митинага с любимым псом

Гравюра Ясимы Гакутея, ок. 1830 г.

The Metropolitan Museum of Art, New York (Public Domain)

Жизнь за пределами дворца, особенно в правой части города и в окрестностях, была совершенно разной. Не все аристократы имели представление о буднях обычных горожан, а те, кто наблюдал происшествия и сцены из жизни простого люда, могли описывать это в личных дневниках или донесениях вышестоящему начальству. В изящную придворную литературу новой эпохи повседневная жизнь простолюдинов почти не проникала из-за негласного запрета на описание всего того, что могло осквернить и опорочить литературную традицию. А собственно традиции изящного словотворчества создавались и распространялись исключительно аристократами и для своего же узкого круга. По этой причине, естественно, описание презираемой ими городской бедноты не входило в литературные планы образованных японцев, пока в жанр коротких буддийских историй для проповеди не проникли рассказы, написанные самими аристократами. В определенный момент – нарочно или естественным путем – в сугубо назидательный жанр буддийских историй привносится свежее веяние в виде забавных и смешных анекдотов о людях из окружения автора, таких же придворных чиновниках или их дамах. Высмеивались глупость и невежество, чрезмерное распутство, жадность и хитрости, к которым прибегали герои этих сочинений, чтобы спасти свою репутацию. Имена могли замалчиваться или упоминаться, благодаря чему историки могут дополнить образы известных исторических персон пикантными фактами. Это литературное новшество получило широкое признание в среде японских аристократов – они, оставаясь анонимными авторами или собирателями чужих историй, редакторами составленных по собственному вкусу сборников, могли наконец выйти за рамки, очерченные оградой императорского комплекса или собственной усадьбы, что с удовольствием и делали. Потешаться над историями из жизни простого люда или ужасаться им оказалось полезно вдвойне – так они не только утоляли интерес к происходящему за пределами привычного и дозволенного, но и письменно фиксировали эти сведения в занимательной форме, чем и закрепили новую литературную традицию, совершив подлинную революцию в жанре короткого буддийского рассказа для проповеди.

Этот поворот в истории литературы чрезвычайно важен. Впервые в Японии появились письменные рассказы о повседневной жизни столицы, о том, как она протекала в самых разных слоях общества. И пусть эти тексты создавались иногда просто ради забавы и творческого времяпрепровождения, они все-таки в какой-то мере показывали эту жизнь и сохранили ее для нас.

Благодаря этим ярким описаниям происшествий – забавных, ужасающих, чудесных или отвратительных – сегодня у нас есть возможность понять непарадную, лишенную изящества, утонченности и высокого вкуса обыденную жизнь городских жителей столицы Хэйан, жизнь, о которой не писали в высокой литературе.

Следует добавить, что помимо светских историй жанра короткого рассказа сэцува бесценным материалом для нашего исследования также послужили изящная проза и поэзия аристократов, дневниковые записи чиновников, законодательные акты Древней Японии, иллюстрированные свитки эмаки, а также многочисленные научные труды исследователей по самым разным аспектам истории, религий, медицины, культуры, литературы, искусства Японии и сопредельных стран.

Глава 1. Обитатели столицы Хэйанкё: богатые и бедные, знатные и простолюдины

Столица Хэйанкё представляла собой многоликое сообщество численностью примерно 1100 человек, 500 из которых составляли аристократы со своими семьями. К высшему слою аристократов относились первые лица государства: канцлеры, первый министр, левый и правый министры, советники, придворные чиновники – потомки родовитых семейств, которые имели высшие ранги.

Страной управлял император, который считался потомком Аматэрасу – богини Солнца, живым воплощением божества, правителем и жрецом Японии.

Знатные аристократы селились в левой части столицы, поскольку левая сторона, согласно инь-янской философии, была связана с мужской энергией и более высоким статусом. К низкой прослойке аристократов относились менее знатные фамилии, не имевшие большой власти и влияния на политику страны. Они занимали менее выгодные должности и обладали невысокими рангами. Такие чиновники обычно селились в правой части столицы – правая сторона была связана с женской энергией и более низким статусом, зависимостью от всего мужского, «левого».

Возможно, воссоздать картину жизни простолюдинов в столице Хэйанкё окажется непростой задачей, но все же попытаемся это сделать, опираясь на богатый материал историй жанра сэцува и уточняя некоторые формальные историко-политические моменты в сводах законов и придворных хрониках.

Императорский дворец на гравюре Кобаяси Киётики

1866 г.

The Minneapolis Institute of Art (Public Domain)

Прежде всего нужно рассказать, каким был социальный состав простых жителей столицы. Термины «горожанин», «городская культура» появились много позже, в эпоху Эдо при правлении военного дома – сёгуната Токугава. В период же Хэйан общество не было так строго дифференцировано на классы и сословия по роду занятий. Все жители столицы, не считая знати высшего и среднего сословий, именовались гражданами или мирным населением. Так назывались в том числе и чиновники низших рангов, их слуги, крестьяне, ремесленники и мастеровые, торговцы, самураи, а также синтоистские жрецы и буддийское монашество, которое априори было лишено классовости, но не рангов. В целом население столицы делилось на два сословия: аристократов и простолюдинов. Второе имело к тому же подгруппу, в которую входили хинин – «не люди». «Не люди», в свою очередь, делились на рабов и собственно хинин и считались чем-то вроде касты неприкасаемых, предшественниками эта и буракумин. Хинин занимались забоем скота и выделкой шкур, сбором трупов во время эпидемий – в целом деятельностью, связанной с кровью, смертью и нечистотами. Люди этой касты по своему происхождению принадлежали к военнопленным, осужденным преступникам, народам северных территорий (как, например, племя эбису, современное айну). Клеймо хинин преследовало человека с рождения до самой смерти, сменить профессию или скрыть происхождение (в случае с потомством человека хинин) было невозможно. Несмотря на все моральные страдания хинин, наиболее ущемленным сословием были все же крестьяне. Именно на них лежала обязанность обеспечивать рисом, ячменем и прочими продуктами, дровами, соломой, а также шелковыми и хлопковыми тканями всю хэйанскую знать с ее неуемными потребностями. Говоря о крестьянстве, мы в первую очередь имеем в виду жителей провинций. Тем не менее в самой столице и столичном округе Ямасиро также проживали крестьяне, которых, возможно, согнали туда еще при строительстве города.

Как известно из исследований по истории Древней Японии, простым жителям столицы не так-то просто было покинуть ее пределы – лишь некоторые могли добиться разрешения пройти через заставу. Уже с 90-х годов IX века были запрещены миграция крестьян в столицу и отъезд из столицы.

Фрагмент ширмы с изображением крестьян, выращивающих рис

Конец XVII – начало XVIII в.

The Metropolitan Museum of Art, New York (Public Domain)

В VIII–IX веках в стране наметился большой разрыв между городом и деревней, обусловленный тяжелейшим налогообложением крестьян, переменчивостью в положениях о праве землепользования, и не только. Частым бегством с наделов и бунтами крестьяне постепенно подрывали материальное благополучие столичной знати. X–XI века же отмечены многочисленными вооруженными восстаниями крестьянства против местных владетельных князей.

Уклад жизни, быт и досуг аристократов

Хэйанская аристократия чаще всего представлена в классической японской прозе как праздное, безмерно роскошествующее общество, охочее до интриг и любовных приключений, постоянно ищущее развлечений и новых ощущений. Не будем отрицать этой обязательной составляющей куртуазной жизни хэйанцев, но попробуем разобраться, как сформировался этот образ.

Высокий социальный статус аристократа и придворного чиновника предписывал необходимость разбираться не в военном деле, дипломатии или иных науках, необходимых для управления государством, а в китайской классической литературе, философии, стихосложении, арифметике, музицировании, придворном церемониале и прочих премудростях. Подобная практика исходила из китайской придворной традиции, которую японцы взяли за эталон. Важнее было уметь поддержать возвышенную беседу, украсив свою речь афоризмами мудрецов или своевременно вспомнив соответствующее сезону или ситуации стихотворение классика, одеться со вкусом, согласно своему рангу, должности, сезону и событию, исполнить церемониальный танец или мелодию на музыкальном инструменте. В целом сохранять спокойствие и никуда не торопиться (да и не побежишь никуда в длинных штанах, волочащихся по полу), вести праздные беседы, находить время для сочинительства и общения с дамами – вот, пожалуй, основные занятия высшего аристократа.

Согласно буддийским верованиям, само рождение в знатной семье считалось проявлением благой кармы. А благая карма, в свою очередь, была заслужена безгрешной жизнью и добрыми деяниями, накопленными в прошлых рождениях. Именно такими былыми заслугами объясняли принадлежность к высшим слоям общества, благополучие, способность к наукам, как и дар провидения. Бедность, нищета и болезни тоже считались неслучайными – видимо, в прошлых рождениях эти люди вели неправедный образ жизни, за что и расплачиваются в нынешнем своем воплощении.

Тем не менее жизнь аристократии подчинялась самым строгим социальным ограничениям. У юноши из родовитого семейства не было иного выбора, кроме как поступить на придворную службу. После нескольких лет обучения в Школе для чиновников Дайгакурё он обязан был выдержать экзамен на должность при дворе императора. Происхождение юноши играло огромную роль, но существовала еще одна большая проблема: многие родовитые чиновники подолгу занимали свое место, поэтому и круг претендентов сужался. Иначе говоря, рассчитывать на высокую должность, понимая, что такой-то сановник занимает ее давно, как до этого и его отец, дядя и дед, было очень наивно. Именно по причине клановости многие талантливые аристократы того времени находились на совершенно неподходящих позициях, обладали низкими рангами и добивались почестей лишь к преклонному возрасту, как это было в случае с Ки-но Цураюки, известным поэтом, литературным критиком, каллиграфом и автором первого дневника на азбуке хирагана, написанного от лица женщины, «Тоса никки» («Дневник путешествия в Тоса»). Также в позднехэйанском «Дневнике из Сарасина» Дочери Такасуэ есть такая запись о ее отце-чиновнике:

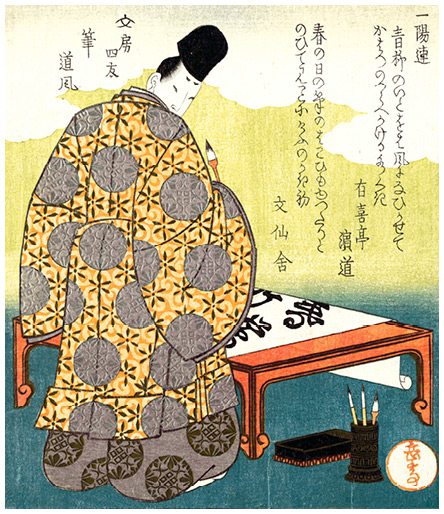

Придворный каллиграф и поэт Оно-но Митикадзэ (894–966)

Гравюра Ясимы Гакутэя. Около 1827 г.

The Metropolitan Museum of Art, New York (Public Domain)

В первый месяц нового года объявляли о назначениях на должности, и отец пребывал в радостном предвкушении, однако все вышло вопреки его надеждам, и от человека, испытавшего те же чувства, что и отец, пришла весточка: «Думал – ну вот, теперь уж… Не спал всю ночь, ждал рассвета – и такое разочарование!»

Каждый аристократ имел четкое представление о своем положении при дворе, своих правах и возможностях. Должность и ранг регламентировали всю его жизнь: цвета, узоры, ткань, фактуру и покрой костюма (вплоть до количества складок на одеждах), высоту шапки, поведение, манеры, размер жилища и ворот… Для каждого ранга был соответствующий длинный список запретов и ограничений.

Низшую ступень придворной иерархии составляли обычные писари, гонцы, курьеры, как и конюхи, ремесленники, художники, строители, швеи, повара, гадатели, астрологи, врачеватели и все те, без кого не смог бы обойтись ни один правитель.

Всего существовало десять официальных придворных рангов, первые три делились на старшие и младшие, а большинство – на верхние и нижние ступени, поэтому общее число рангов со всеми ступенями могло вырасти до тридцати. Первые три ранга считались самыми высокими, их обладатели назывались кугэ (высшие аристократы), были наиболее влиятельными политиками и пользовались всевозможными благами. Четвертый и пятый ранги также считались привилегированными, находились под юрисдикцией самого императора, считались высокими по отношению к шестому и ниже рангам, которых назначал уже не император, а Государственный совет. Обладатели низких рангов были ущемлены в своих правах и возможностях.

Императорский выезд

Иллюстрация к «Повести о Гэндзи». Середина XVII в.

Chester Beatty Online Collections (Public Domain)

Должность и положение в обществе напрямую зависели от ранга чиновника, а ранг, в свою очередь, был тесно связан с влиятельностью того или иного клана, его ролью в судьбе страны. Подобное кумовство началось с усиления позиций влиятельного рода Фудзивара еще в IX веке, который буквально породнился с императорской фамилией. Именно Фудзивара не только отменили вступительные экзамены на должности и ранги при дворе, но и стали выдавать замуж своих дочерей за императоров, становясь дедами будущих наследных принцев. В случае когда рождался внук – будущий император, Фудзивара назначали себя регентами при малолетнем внуке-императоре, смещая действующего зятя-императора. Имя Фудзивары Митинаги (966–1028) еще встретится читателю на страницах этой книги. Именно за время двадцатилетнего правления Митинаги хэйанская Япония достигла зенита в сфере придворной жизни, надельной системы и культуры.

Прочно укоренившаяся система зависимости от родственных связей крайне негативно сказалась на профессионализме придворных чиновников и политике хэйанской эпохи в целом. Сотни и тысячи талантливых администраторов и политиков не состоялись в этих ролях лишь по причине своего не самого родовитого происхождения, высокой конкуренции при дворе и зависти со стороны других, менее одаренных, соперников. Кумовство и коррупция привели хэйанскую придворную аристократию к замкнутости и сосредоточенности на самой себе, пренебрежению реальными делами государства, невнимательности к ситуации в провинциях и к проблемам простого населения, что в итоге с XII века привело страну к гражданской войне, свержению власти императора и установлению сёгуната.

Культурные достижения хэйанской аристократии

Вклад образованной аристократии в культуру своего времени был чрезвычайно высок. Эпоха Хэйан стала временем становления исконно японской культуры во всех ее проявлениях.

Ранее, как и в самом начале эпохи Хэйан, японцы во всем старались равняться на Китай. Достижения китайской цивилизации проникали практически во все сферы общественно-политической, повседневной и духовной жизни Японии. Ежегодно на обучение в Китай направлялись способные студенты – будущие чиновники, набиравшиеся там знаний в разговорном китайском языке, современной литературе и философии, а молодые монахи спустя годы, проведенные в местных монастырях, привозили актуальные буддийские идеи и тексты сутр. С Китаем велись дипломатические отношения, шла активная торговля, однако в IX веке хэйанская верхушка приняла решение постепенно отстраниться от китайского влияния и резко прекратила принимать дипломатические миссии. От торговли японцы отказаться никак не могли: уж слишком зависимы стали аристократы от качественной бумаги, шелка, чего тогда еще не умели производить в Японии, разного рода изящных вещиц в виде вееров, лаковых коробочек, гребней, посуды, предметов искусства, как и деликатесов.

На фоне отдаления от Китая происходил процесс переосмысления огромного культурного наследия, заимствованного с материка, и адаптации к собственным нуждам и потребностям. В этом, кстати, и по сей день проявляется японский гений – в небывалом умении заимствовать элементы чужой культуры и адаптировать их так, что весь мир будет считать тот или иной предмет, литературный жанр или навык сугубо японским. И тем не менее невозможно рассматривать зарождение чего-то японского, не учитывая огромного китайского влияния. Так, именно китайская иероглифика стала основой японской письменности, но при этом ее не только гениально приспособили к японской речи, но и вывели новые системы письма: манъёгану, а позже слоговые азбуки хирагану и катакану.

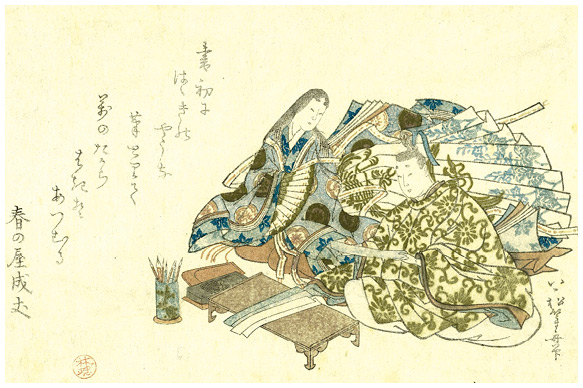

Мужчина и женщина в костюмах придворных эпохи Хэйан читают стихи

Гравюра Уэмацу Тосие, начало XIX в.

Rijksmuseum, Amsterdam (Public Domain)

Именно появление собственной слоговой азбуки на основе иероглифики, идеально соответствующей японским фонетике и синтаксису, способствовало расцвету японской литературы: прозы и поэзии. В этот период происходит пересмотр поэтических жанров, и главенствующим из них становится танка – как жанр, наиболее приемлемый в обиходе аристократов. Любая переписка не мыслилась без удачно сложенной танка, будь то любовное послание или письмо к супругу либо престарелым родителям. Танка вобрала в себя множество потаенных смыслов, полунамеков и метафор, которые просто необходимо было знать каждому уважавшему себя аристократу. Многие для этих целей имели личные сборники с набором подходящих случаю или сезону метафор, как и привычку сразу же записывать танка известных поэтов своего времени или попросту удачные стихотворения, услышанные от знакомых. Наряду с танка продолжали существовать и иные поэтические жанры, как и китайские стихотворения канси. Однако в тогдашней Японии мало кто мог похвастать достаточным знанием китайского языка, чтобы свободно слагать стихи на ту или иную актуальную тему. Традиции стихосложения отдельных жанров, как и секреты мастерства, также находились во власти разных родовитых семейств и могли переходить только по мужской линии – от отца к сыну. В принципе, подобная практика наследования традиционного мастерства жива и в нынешней Японии: это характерно, например, для театрального искусства, икебаны, народных ремесел и единоборств. В случае отсутствия наследника мужского пола семья могла передавать мастерство самым избранным ученикам, как это обычно происходило и происходит в Японии и по сей день.

Продолжая тему художественной литературы, необходимо отдать дань уважения целому пласту изящной прозы: личным дневникам, романам и эссе, принадлежавшим кисти женщин-аристократок. Многие из плеяды писательниц принадлежали к аристократии, служили при дворе в качестве фрейлин в свите императриц или принцесс. Думаю, русскоязычному читателю хорошо знакомы Сэй-сёнагон и ее «Записки у изголовья», Мурасаки Сикибу и ее грандиозный роман «Повесть о Гэндзи», как и ее личный «Дневник». И этот перечень – лишь малая часть того наследия, которое нам оставили образованные дамы эпохи Хэйан.