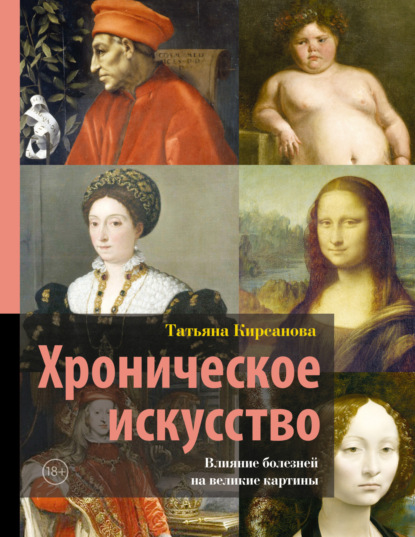

Хроническое искусство. Влияние болезней на великие картины

- -

- 100%

- +

Посвящается моей семье

© Татьяна Кирсанова, текст, 2024

© УПРАВИС, 2025

© Государственная Третьяковская галерея, 2025

© Нижегородский государственный художественный музей, 2025

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Вместо предисловия

Рассматривать изобразительное искусство в контексте возможного отображения в нем болезней – это попытка выполнить поистине невыполнимую задачу. Ведь искусство и медицина настолько многогранны и разнообразны, что разные доктора могут увидеть разные признаки болезней на одних и тех же полотнах. И в то же время такая попытка представляется крайне интересной и актуальной, она позволяет несколько под другим углом взглянуть на произведения искусства, потренировать воображение и оптику восприятия.

Болезни и смерть всегда сопровождали и будут сопровождать человечество. Тема конечности жизни и непредсказуемости смерти на протяжении многих веков будоражила умы людей. Несмотря на то что в обществе подобные дискуссии считаются неудобными, образы болезней и смерти сильно влияли и будут влиять на искусство.

Эпидемии чумы, холеры, другие инфекционные, венерические и ревматические болезни оказали сильное влияние на мировую культуру. Царившие вокруг отчаяние и меланхолия вдохновляли художников создавать совершенно новые предметы искусства, помня о смерти (memento mori).

Упоминаний о болезнях в искусстве предостаточно. Через произведения искусства люди всегда выражали свои чувства, на которые оказывали влияние религиозные, социальные и культурные составляющие. Произведение искусства отображает то, что видит/слышит/чувствует художник. Бывало и так, что художник отображал болезнь задолго до ее официального описания. Получается, он смог увидеть и передать ее признаки еще тогда, когда врачи этого не могли сделать.

Даже медицинская иллюстрация, которая предназначалась для точного описания признаков болезней вне эмоций и чувств, часто достигала статуса искусства, потому что художник выражал себя в ней.

Много написано о влиянии различных болезней на создание того или иного произведения искусства. Болезнь влияет на то, что создает человек, особенно на то, как он это делает. Это влияние хорошо изучено при психиатрических расстройствах и болезнях органов зрения, а также при различных неврологических заболеваниях. Естественно, эта связь не ограничивается изображениями или отображениями самой болезни в картине, скульптуре, литературном или музыкальном произведении, часто порождающими дебаты о нормальности автора в момент сотворения.

В этой книге я собрала то, что меня давно интересует. Понятно, что не я первая обратилась к теме медицины в искусстве. Но как настоящему научному сотруднику, мне было интересно посмотреть, как менялись взгляды на одни и те же картины у врачей, а также, впечатленная этими наблюдениями, я решила найти еще не описанные болезни в произведениях искусства.

Первая часть книги будет посвящена болезням великих художников и их отображению в творчестве, вторая – диагнозу по картине. Несмотря на то что взгляды различных докторов на один и тот же признак могут вызывать различные мысли о диагнозе, есть основания предполагать, что одна и та же болезнь имеет определенные общие черты в ее изображении. И разбор произведения искусства именно с этих позиций демонстрирует силу наблюдения в сочетании со знанием контекста. И если младенцу прежде всего надо учиться фильтровать лишние сенсорные детали, чтобы выделить и объединить что-то более важное, то взрослому человеку иногда как раз необходимо учиться воспринимать нефильтрованную сенсорную информацию, приучая себя обращать внимание на каждую деталь.

Интерпретации искусства с позиций медицины дают достаточно богатую почву для дальнейших самостоятельных расследований.

Дик Кет, художник с барабанными палочками

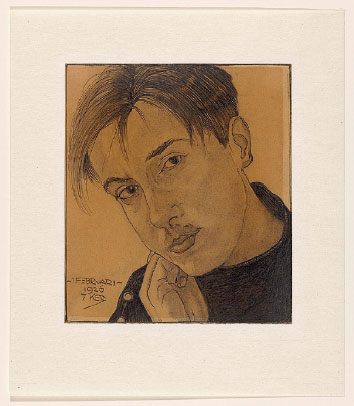

Перед нами несколько автопортретов Дика Кета (1902–1940), голландского художника, одного из ярчайших представителей магического реализма в Нидерландах. У Дика Кета необычные пальцы, напоминающие лапы древесной лягушки, но они имеют официальное название – барабанные палочки. Такие пальцы оканчиваются утолщенными концевыми фалангами с характерной деформацией ногтевых пластинок, а круглые и выпуклые, как будто стекающие с пальца, ногти получили название «часовых стекол». Такие пальцы не являются самостоятельным заболеванием, а представляют собой довольно информативный симптом болезней сердца и легких. Этот симптом, по всей видимости, был впервые описан Гиппократом и иногда называется его именем (Digiti hippocratici).

Дик Кет был голландским художником первой половины XX века. Он появился на свет в Ден-Хелдере, небольшом порту на севере Нидерландов. Дик создал в общей сложности 140 картин, большинство из которых были написаны в последние 10 лет его жизни, 40 из них – автопортреты.

Дик Кет, «Автопортрет» (1932), Музей Бойманса-ван Бёнингена

В детстве он был очень слабым и болезненным ребенком, что создавало определенные трудности в школе: над ним постоянно издевались сверстники. Он не мог участвовать в общих играх, не выдерживал нагрузки, часто и долго болел. Работа отца, требовавшая постоянных переездов, еще больше усложняла жизнь Кета. Во время обучения стало очевидным, что он страдает агорафобией и боязнью чужих людей. Возможно, из-за этого после окончания обучения Дик Кет редко покидал дом. Однако когда он учился в средней школе, его художественный талант заметили два учителя.

Йохан Керкемейер, его учитель рисования, помог освоить масляную живопись и всячески поощрял его художественные способности. Другой, профессор Анри Набер, обучал его химии и физике, однако имел очень нестандартный способ представления материала: его теории проводили параллели между законами физики и человеческого бытия, что глубоко впечатлило художника. Вероятно, именно его влияние позволило Дику погрузиться в магический реализм. Этот термин был придуман искусствоведом Францем Ро в знаменитом эссе 1925 года. В этом эссе Ро говорит о «третьей реальности», возникающей из настоящего мира и магического измерения снов и галлюцинаций. Дик Кет стал одним из ярчайших представителей магического реализма, а спустя 80 лет после его смерти на многих его полотнах до сих пор имеются невысохшие участки – они как будто подтверждают магию. Художник умер, но жив.

После окончания Академии искусств Кунстофенинг в Арнеме в 1925 году, где Дик изучал искусство, он перестал путешествовать. Измученный неизвестной хронической болезнью, вызывавшей прогрессирующую слабость и не позволявшей ему передвигаться даже на небольшие расстояния, а также в связи с нарастанием признаков тревожного расстройства Кет в итоге решил жить в уединении со своими родителями в маленьком городке вдали от моря. Его дом – его крепость, из которой Дик Кет почти не выходил после 1930 года. Тревожная атмосфера и эволюция его лица на автопортретах, которые он создал, скрываясь из мира, – единственная сохранившаяся летопись жизни Кета за эти годы, проведенные в полном уединении.

Дик умер внезапно за несколько дней до своего 38-летия. Уже после его смерти были опубликованы письма, раскрывшие его чувство юмора и самоиронию, его страсть к искусству, любовь к литературе и тишине. Через автопортреты художник продолжает общаться со зрителем.

Несмотря на изоляцию от внешнего мира, Кету все же удалось выставить некоторые из своих картин. Между 1932 и 1940 годами его работы появились на выставках в Амстердаме и других голландских городах, а также в Брюсселе, Венеции и Париже. Он приобрел определенную известность благодаря персональной выставке 1933–1934 годов, которая была его первой и, к сожалению, последней в галерее Kunstzaal van Lier в Амстердаме. К счастью, его картины были оценены по достоинству уже при жизни, и несколько его работы были куплены.

Интересно, что, помимо автопортретов, художник любил писать натюрморты с одними и теми же предметами: бутылки, пустые миски, яйца, газетные вырезки. Кет изображал их в различных ракурсах, пытаясь найти сущность вещей, их звучание, соответствие формы, цвета, содержания, также выражая собственные эмоции в причудливых композициях.

Именно в попытках самоинтерпретации Кет создает один из своих самых «острых» шедевров. В его автопортрете 1932 года композиция напоминает классическую портретную живопись немецкого и итальянского Ренессанса. Но классика форм резко контрастирует со странным страдающим внешним видом Кета. Его рубашка расстегнута, левый сосок оголен, Кет буквально указывает на проблемы с сердцем. Его правая рука крепко сжимает цветок герани. Цветок отрезан и поставлен в воду – ему недолго осталось. Позади художника на стене детская игрушка – лошадка, она стоит на дыбах. На самом деле это не единственный раз, когда эта лошадь появляется в картинах Дика: ее присутствие может быть «подписью», поскольку «кет» означает «маленький конь» или «маленький мальчик» на фламандском диалекте. В правом нижнем углу художник написал слово FIN, которое, скорее всего, служило напоминанием о надвигающейся смерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.