- -

- 100%

- +

BETTINA SCHIMAK:

Sie sind als junger Priester nach Brasilien gegangen. Sie fühlen sich dort zu Hause. Kann man als Vorarlberger dort überhaupt tatsächlich ganz zu Hause sein?

ERWIN KRÄUTLER:

Ich habe meine Wurzeln nie abgeschnitten. Ich glaube, das wäre gar nicht möglich. Ich bin andererseits überzeugt davon, dass dieser Weg der richtige war, dass ich auch von meinem Volk angenommen worden bin. Ich bin nicht nach Brasilien gekommen, um den Leuten zu sagen, was falsch oder richtig ist. Ich möchte einer von ihnen sein. Ich habe mich bemüht, sofort die Sprache zu lernen, und darf mit gewissem Stolz sagen: Ich kann heute so gut Portugiesisch, dass die Leute nicht erkennen würden, dass ich nicht von dort bin. Ich habe versucht, die Sprache der Indigenen zu lernen. Als ich das erste Mal in ein Indianergebiet gekommen bin, konnte ich kein Wort. Es gab einen Dolmetscher. Doch ich merkte, dass die Indios nur mit dem Dolmetscher verhandelten. Ich stand außen vor. Da habe ich gesagt: „Ich komme nie mehr in die Gemeinde, ohne nicht zumindest das Grundsätzlichste zu können.“ Dann habe ich gelernt. Als ich das zweite Mal in die Gemeinde kam, habe ich einige Worte gesprochen. Die Leute haben mich angeschaut und das schönste Lächeln im Gesicht gehabt und gesagt: „Er kann unsere Sprache!“ Das Problem war dann nur, dass sie kein Wort Portugiesisch mehr mit mir gesprochen haben, weil sie dachten, ich könnte sie ganz und gar verstehen. Das war natürlich nicht so. Aber es hat eine Kommunikation gegeben und die Wellenlänge hat gestimmt. Ich war plötzlich einer von ihnen. Ich wurde von ihnen als Sohn adoptiert. Das war eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben – darüber bin ich heute noch glücklich und stolz darauf.

BETTINA SCHIMAK:

Wenn man als katholischer Bischof diesem Volk begegnet, könnte man vermuten, dass es darum geht, diesen Menschen das Christentum zu bringen. Wie begegnen Sie diesen Menschen mit ihrer eigenen Spiritualität, mit ihrer eigenen Wahrnehmung der Welt und des Göttlichen?

ERWIN KRÄUTLER:

Ich bin kein religiöser Kolonialist. Ich bin davon überzeugt, dass jedes Volk seine spezifischen religiösen Ausdrucksformen hat. Ich glaube nicht, dass es irgendein Volk auf der Welt gibt, das nicht irgendeinen Gottesbezug hat. Den gilt es zu entdecken. Wie denken die Leute? Wie fühlen sie? Wie erfahren sie Transzendenz? Wie erfahren sie das Göttliche? Es geht nicht, dass ich hinkomme und ihnen sage: „So hat das zu sein!“ Ich muss die Leute dort abholen, wo sie sind. Nicht um ihnen etwas zu zeigen, sondern um mich in ihre Situation, in ihren Glauben hineinzuleben. Jeder Glaube ist offen für neue Impulse. Es geht nicht, dass wir meinen, wir haben alles und können den Leuten ein Christentum im abendländischen Gewand überstülpen. Es geht darum, Gott zu finden.

BETTINA SCHIMAK:

Diese Völker sind großer struktureller Gewalt ausgesetzt. Sie sind als Vorsitzender des Indianerrates der Bischofskonferenz für diese Völker verantwortlich. Wie steht es um diese Völker?

ERWIN KRÄUTLER:

Als ich 1965 nach Brasilien gekommen bin, sagte mir jemand: „Bitte verwenden Sie kaum Zeit für die Indios. Die gibt es in 20 Jahren nicht mehr.“ Für mich war das eine kalte Dusche. Ich habe mir gedacht: „Nein, das darf nicht wahr sein, auf keinen Fall!“ Ich habe mich seither eingesetzt. Wir haben die Indianergesetzgebung in die Verfassung gebracht. Wir haben uns so dafür eingesetzt, dass ich das beinahe mit meinem Leben bezahlen musste. Heute sage ich freudig, dass sich die Indianer verfünffacht haben. Früher haben sich die Indios beinahe geschämt, diesem Volk anzugehören. Heute sind sie stolz, diesem oder jenem Volk anzugehören. Die Indios haben ein Recht auf ihre Kultur, auf ihre Sprache. Das war nicht selbstverständlich. Man hat ihnen verboten, in der Schule ihre Sprache zu sprechen. Heute ist das Gott sei Dank anders.

BETTINA SCHIMAK:

Im biblischen Magnificat7 preist Maria Gott als den, der sich allen Machtlosen und Hungernden zuwendet, um sie aufzurichten, die Mächtigen und Reichen jedoch vom Thron stürzt …

ERWIN KRÄUTLER:

Die Mächtigen vom Thron stürzen und die Niedrigen erheben bedeutet, dass alle ein Recht auf Leben haben. Es darf in einer Gesellschaft keine Armen geben. Wenn es Arme gibt, ist das ein Zeichen dafür, dass es Ungerechtigkeit gibt. Armut ist kein Schicksal – Armut wird gemacht. Jemand trägt dafür Verantwortung. Wir müssen immer fragen: „Warum ist diese Frau, warum ist dieses Kind, warum ist dieser Mann, warum ist diese Familie arm?“ In Amazonien sind die Menschen arm, weil sie verfolgt wurden, weil sie von Grund und Boden vertrieben wurden. Weil man ihnen das Notwendigste zum Leben genommen – gestohlen – hat. Weil man anstelle von kleinen Familienbetrieben riesige Plantagen gebaut hat und die Menschen auf die Straße gejagt hat. Ich frage mich immer, wenn ich diese riesigen Plantagen sehe: „Wo sind die Leute, die da gewohnt haben? Wo sind sie?“ Die haben sich an Außenbezirken von Städten angesiedelt – haben dort zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Das ist kein Leben mehr! Das ist Ungerechtigkeit!

BETTINA SCHIMAK:

Gibt es etwas, das man dem entgegensetzen kann?

ERWIN KRÄUTLER:

Ja! Gerechtigkeit! Frieden! Das heißt gerechte Verteilung der Güter. Ich bin absolut überzeugt: Eine andere als diese kapitalistische Welt, die nur hortet und andere ausgrenzt, ist möglich. Das Verdammte in unserer Welt ist, dass Leute ausgegrenzt werden. Personen, die überflüssig sind, haben kein Recht. Das ist die Katastrophe! Wir haben als Christen und Christinnen den Auftrag, uns einzusetzen, damit es anders wird!

BETTINA SCHIMAK:

Was heißt dann Gerechtigkeit?

ERWIN KRÄUTLER:

Die Grundaussage von Gerechtigkeit lautet: Jeder Mensch darf leben und muss das Notwendige dazu haben. Gerechtigkeit heißt nicht nur, dass jeder das bekommt, wofür er gearbeitet hat. Also es geht nicht nur um die verteilende Gerechtigkeit, sondern es geht um das Recht auf Leben – von Anbeginn bis zum natürlichen Ende. Damit verbunden ist der Einsatz, damit andere leben können. Gerechtigkeit meint, dass ich dem anderen die Hand gebe, mein Herz öffne, dass wir miteinander gehen. Gerechtigkeit ist immer grenzüberschreitend. Es gibt keinen Frieden in Österreich ohne den Frieden auf der Welt. Ich kann nicht sagen: „Gott sei Dank lebe ich in Frieden“, wenn irgendwo auf der Welt Menschen getötet oder ausgegrenzt werden. Wenn den Menschen die Überlebenschancen oder das Leben genommen werden, gibt es keinen Frieden. Friede hat mit Gerechtigkeit weltweit zu tun. Wenn wir Nutznießer sind und uns auf Kosten anderer so bereichern, dass andere nicht leben können, sind wir mit schuld. Wir müssen uns das zu Herzen nehmen.

BETTINA SCHIMAK:

Wie können wir zu diesem Frieden beitragen? Es gibt so vieles, worüber wir nichts erfahren.

ERWIN KRÄUTLER:

Das Erste ist, dass wir Informationen weitergeben. Da sind die Medien gefragt. Das Zweite ist, dass wir Menschen, die unsere Hilfe benötigen, auch tatsächlich unterstützen. Ich spreche nicht von Almosen. Aber ich weiß ganz genau, unser Einsatz ist nur möglich, wenn uns Leute auch finanziell unterstützen. Es geht um geschwisterliches Teilen. Eine andere Möglichkeit ist, Fair-Trade-Produkte zu kaufen. Wenn ich solche Produkte kaufe, heißt das nicht nur, dass die Menschen einen gerechten Lohn bekommen, sondern man sagt damit auch: „Ich bin nicht einverstanden! Ich möchte gerechte Verhältnisse! Ich möchte zum Frieden beitragen!“

BETTINA SCHIMAK:

Könnten Sie als Bischof ohne internationale Unterstützung weiterarbeiten?

ERWIN KRÄUTLER:

Es ist heute absolut unmöglich, ohne die Unterstützung der Heimat unsere Projekte und Initiativen durchzuführen. Wir sind abhängig davon. Aber ich habe keine Hemmungen, muss ich ehrlich sagen. Wenn es Leuten besser geht, sind sie aufgefordert, mit denen zu teilen, denen es weniger gut geht – wie auch immer das aussehen mag.

BETTINA SCHIMAK:

Können Sie sich vorstellen, mit 75 Jahren zu sagen „Jetzt gehe ich und lege die Füße hoch“?

ERWIN KRÄUTLER:

Nein, ich will nicht so denken. Ich möchte den Weg weitergehen, solange mir der liebe Gott die Gesundheit dazu schenkt. Ich will nicht sagen: „Ich habe mein Pflicht getan!“ Einsatz ist viel mehr: Es geht darum, sich mit diesen Menschen zu identifizieren. Zu sagen: Ich bin mit euch da. Das ist die wunderbarste Botschaft der Menschwerdung Gottes: „Ich bin mit euch – alle Tage bis ans Ende der Welt!“ Wir müssen davon wegkommen, dass wir Menschen als Objekte unserer karitativen Tätigkeit ansehen. Sie sind Subjekte. Sie schreiben ihre eigene Geschichte. Wir können dabei sein, ihnen die Hand reichen, sie umarmen und küssen. Wir stehen nicht drunter und nicht drüber. Die Menschen sollen spüren, dass ich sie gern mag, dass sie mit mir rechnen können, dass ich sie als Subjekte respektiere – als Menschen, die ihre eigene Geschichte haben, ihre eigene Geschichte schreiben – und vielleicht gehöre ich ja auch zu dieser Geschichte dazu.

Mein anderes Leben

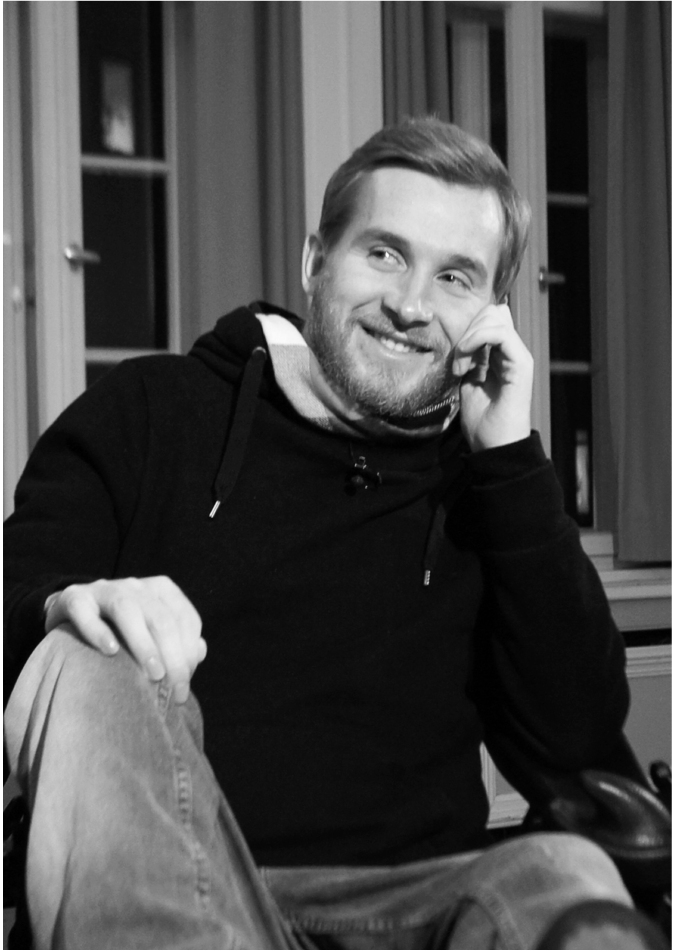

Der „Wetten, dass …?“-Kandidat über sein Leben nach dem Unfall

„Der Unfall hat mir gezeigt, dass ich überhaupt nicht frei bin. Dass keiner frei ist, der nicht wirklich erkennt, dass er abhängig ist!“

Millionen Menschen sitzen vor den Fernsehgeräten, als Samuel Koch am 4. Dezember 2010 in Düsseldorf bei der Sendung „Wetten, dass …?“ versucht, mit Sprungfedern an den Füßen über ein Auto zu springen. Er verunglückt dabei schwer. Seither ist der Schauspielstudent vom Kopf abwärts gelähmt.

In den vergangenen drei Jahren hat Samuel Koch verblüffende Fortschritte gemacht. Er nimmt sein Studium in Hannover an der Hochschule für Musik, Theater und Medien wieder auf. An den Unfall denkt er oft zurück: „Man geht schon immer wieder mal im Kopf durch, was man falsch gemacht haben könnte“, erzählt er. Weshalb er jedoch zu flach abspringt und deshalb mit dem Kopf das Dach des Autos touchiert, kann er nicht sagen. Monatelang trainiert er für den Sprung – mehr als 500 Sprünge absolviert er unfallfrei, bevor das Unglück passiert. Heute blickt Samuel Koch nach vorn. Ist überzeugt davon, zum Beispiel als Regisseur oder Journalist sein eigenes Geld verdienen zu können.

Samuel Koch hatte seit jeher großes Vertrauen. Dieses Vertrauen ist tief verankert. Der querschnittgelähmte Tetraplegiker8 ist gläubiger Christ. Selbst knapp vor dem Sprung bei „Wetten, dass …?“ denkt Samuel Koch an Gott. In seiner Biografie9 beschreibt er diesen Moment:

„Wieder der Psalm in meinem Kopf und meinem Herzen. Ich gebe meinem Vater das Zeichen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal … er bestätigt es mir … fürchte ich kein Unglück … linker Fuß … denn du bist bei mir … rechter Fuß, linker Fuß, Einsprung, Absprung – hoch in den Salto! Ein Knall. Nacht.“

Nach dem Unfall kommt er ins Zweifeln – wo Gott ist, warum er ihm das antut. Seinen Glauben jedoch wirft Samuel Koch nicht ab – im Gegenteil: „Klar gibt’s Phasen, wo Gott hinterfragt wurde, was das soll, aber letztendlich hat das eher den Glauben intensiviert“, sagt er. Weshalb er, nach all dem, was passiert ist, an einen liebenden Gott glauben kann? „Ja, das frage ich mich auch! … Aber ich bin mir sicher, dass Gott nicht will, dass wir leiden oder dass es Leid auf der Welt gibt!“ Dass Gott dem Menschen den freien Willen geschenkt hat, habe eben zur Konsequenz, dass es auch zum Chaos und zu Katastrophen kommen kann, ist der 26-Jährige überzeugt.

Der Filmemacher MICHAEL CENCIG hat im Dezember 2012 Samuel Koch in Hannover getroffen und ein Porträt10 über den jungen Mann gestaltet. Dafür hat er mit Samuel Koch das folgende Interview gemacht. Im Fokus stand Persönliches von Samuel Koch, sein Zugang zu Weihnachten und dem Fest des heiligen Stephanus, das seit dem 5. Jahrhundert in Erinnerung an das Martyrium des Heiligen begangen wird. Gleich nach dem Weihnachtsfest erinnert es daran, wie nahe Freude und Leid beieinanderliegen können.

MICHAEL CENCIG IM GESPRÄCH MIT SAMUEL KOCH

MICHAEL CENCIG:

Sie haben erzählt, Sie haben vor Ihrem Sprung über das Auto gebetet …

SAMUEL KOCH:

Ja. Ich habe mein Leben lang Sport gemacht. Seit ich fünf, sechs Jahre alt war. Ich habe Wettkämpfe bestritten, später akrobatische Auftritte gehabt. Mit dieser „Autospring-Nummer“ habe ich bereits fünf oder sechs Jahre vor „Wetten, dass …?“ angefangen, hab damit ein bisschen Geld dazuverdient. So wie andere ein Maskottchen vor dem Auftritt küssen, sich bekreuzigen oder was auch immer tun, war mein Ritual, ein Gebet zu sprechen – in welcher Form auch immer. Ich bin christlich aufgewachsen und erzogen worden – ich habe mich später eine Zeit lang zwar davon distanziert, den Glauben aber für mich wiederentdeckt und als meine Wahrheit gefunden. Für mich waren auswendig gelernte Psalmen, die schon in der Bibel vorformuliert sind, am wenigsten hinderlich, während ich mich auf den Sprung konzentrierte. So war es auch bei diesem Auftritt – da hatte ich den Psalm 23 auf den Lippen beziehungsweise im Hinterkopf. Ich habe nur noch die Sekunden in Erinnerung, wo ich anlaufe – auf das Auto zu – und kurz vor dem Absprung endet meine Erinnerung. Da waren eben noch die Worte in meinem Kopf aus dem Psalm 23: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir.“ Und dann: … bums! …

MICHAEL CENCIG:

… dann ist der Faden gerissen …

SAMUEL KOCH:

Ja, das kann man sagen. Das war sehr schade, weil ich gerade mitten im Studium stand und dachte: Gut, mit dieser Gage hier ist mein Studium erst einmal gesichert. Ich kann vielleicht mein Auto weiter behalten und die Miete die nächsten Jahre bezahlen. Ich kann mich voll aufs Studium konzentrieren und muss mich nicht länger mit so unorthodoxen Studienfinanzierungs-Jobs beschäftigen, die eigentlich nur ablenken. Ich hatte halt – mal hier, mal da – so einen „Hallodri-Auftritt“. Ich dachte mir: „So, nach dieser, Wetten, dass …?‘-Geschichte ist erst mal Schluss und dann starte ich so richtig durch.“ Umso mehr ist dann der Faden gerissen, denn dann war wirklich Schluss!

MICHAEL CENCIG:

Was haben Sie damals studiert?

SAMUEL KOCH:

Ich hatte das große Privileg, in Hannover an der Hochschule für Musik, Theater und Medien einen von zehn Studienplätzen angeboten bekommen zu haben. Im Studiengang Schauspiel, wofür sich sehr viele bewerben.

MICHAEL CENCIG:

Aber Sie können Ihr Studium jetzt fortsetzen …

SAMUEL KOCH:

Ja, ich bin nach wie vor immatrikuliert. Diese Nachricht habe ich schon sehr früh, in der Klinik, bekommen. Das war sehr schön! Ein Regisseur hat sich meiner angenommen und die Dozenten haben gesagt: „Ja, wir versuchen es einmal. Wir wissen zwar nicht, wie das werden wird, aber wir versuchen es!“ So eine Situation hat es ja noch nie gegeben. Theoretisch würde ich in so einem Zustand nie und nimmer eine Aufnahmeprüfung bestehen. Da muss man realistisch sein. Aber sie haben gesagt, sie würden es probieren. Zusätzlich wurde mir noch anderes angeboten. An die Hochschule ist auch das Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung angeschlossen. Da kann ich im Bereich Medienwissenschaft meinen Horizont erweitern und mich ein wenig neu orientieren, um zu sehen, welche Alternativen es gibt. Das ist wirklich ein sehr schönes Angebot von der Hochschule – wo auch immer das hinführt.

MICHAEL CENCIG:

Ich nehme an, das ist ein Faktor, der Ihnen Lebensmut gibt, oder?

SAMUEL KOCH:

Lebensmut. Das ist ein starker Begriff. Natürlich, wenn man eine Beschäftigung hat, ist man meistens motiviert. Aber, was macht Mut? Wenn sich Leute einem anvertrauen oder einem trauen und sagen „Probier das doch!“ oder „Wir machen das jetzt mit dir!“. Das macht natürlich Mut. Oder: Wir haben in der Hochschule das Stück „Nach Moskau!?“ nach Anton Tschechows „Drei Schwestern“ zusammen mit Jan Konieczny11 inszeniert. Ein Ziel ist immer, das Publikum zum Weinen, zum Lachen und – wenn es sich darauf einlässt – zum Nachdenken anzuregen. Diese Ziele konnten wir erreichen. Für mich war ein großes Erfolgserlebnis, dass der Rollstuhl nicht im Fokus stand, sondern ich als Schauspieler. Einige Zuschauer fanden – das hat sich im Nachhinein im Gespräch herausgestellt –, dass dieser Schauspieler wirklich gut mit dem Rollstuhl umgegangen sei. Die kannten mich nicht, und sie wussten nicht, dass ich nicht einen Querschnittgelähmten spiele, sondern tatsächlich im Rollstuhl sitze. Das war sehr ermutigend und hat darüber hinaus auch sehr viel Spaß gemacht.

MICHAEL CENCIG:

Wie stellt sich für Sie dieses Verhältnis von Freude und Leid dar?

SAMUEL KOCH:

Ich glaube, Leid ist kaum nachhaltig zu ertragen, wenn man nicht auch Freude erlebt. Sonst verliert man jeden Lebensmut, wenn man nicht irgendwo Kraft und Freude schöpfen kann. Sei es – eben wie in meinem Fall – durch Freunde, Familie und Erfolgserlebnisse im Studium oder auch ganz einfach durch zum Beispiel die warme Sonne oder leckeres Essen.

MICHAEL CENCIG:

Sie haben von verschiedensten Menschen große Unterstützung erfahren. Können Sie – gerade durch Ihr Schicksal – anderen Menschen etwas geben? Vielleicht auf einer anderen Ebene?

SAMUEL KOCH:

Es ist ein Geben und Nehmen. Wenn ich jemandem Mut machen kann, macht das auch mir wieder Mut. Ein aktuelles Beispiel, das weniger meiner Person als der Bekanntheit meiner Person geschuldet ist, das mir aber große Freude gemacht und mich ermutigt hat: Eine iranische Hochleistungssportlerin ist im Iran verunglückt. Ihr Verein hat den Transport und eine Operation in Deutschland finanziert. Als festgestellt wurde, dass sie querschnittgelähmt ist und eine hohe, ziemlich irreparable Halswirbelverletzung hat, wurden die finanziellen Mittel einfach gestoppt. Das Mädchen saß plötzlich hier – ohne Krankenkasse, ohne Versicherung, ohne richtigen Rollstuhl. Ein Arzt, der das mitbekommen hat und mich unter anderem betreut, rief mich an und fragte, was man machen könnte. Ich habe meine Kontakte zur „Deutschen Stiftung Querschnittlähmung“ benutzt und mit deren Hilfe – und einigen weiteren bürokratischen und organisatorischen Schritten – ist es geglückt, dass das Mädchen in einer Spezialklinik für Querschnittgelähmte behandelt werden konnte und einen Rollstuhl bekommen hat. Mein Tag war gerettet. Ich habe mich so gefreut, weil das geklappt hat. Das ist ermutigend und macht Freude.

Ich wage nicht zu behaupten, dass man zwangsläufig ein tiefgründiger Mensch wird, wenn man ein schweres Schicksal erleidet. In der Klinik, in der ich ein Jahr lang war, hieß es immer: „Wer vor seinem Schicksalsschlag ein ‚Arsch‘ war, ist es auch danach!“ Es ist natürlich schon so, dass das Leid einen zwangsläufig entschleunigt, zur Ruhe kommen und sich neu orientieren lässt. Das führt dazu, dass man sich seiner Werte und Ideale neu besinnen kann. Aber es gibt eben auch das Umgekehrte, dass man verbittert oder schnell tyrannische, diktatorische Züge annimmt, weil man – wie in meinem Fall – den ganzen Tag nur verbalisiert und kommuniziert, was man möchte, da man aus eigener Kraft gar nichts kann. Das gibt es auch.

MICHAEL CENCIG:

Woran glauben Sie?

SAMUEL KOCH:

Ich glaube an Weihnachten – an die Menschwerdung Gottes. Ich glaube an Ostern – die Auferstehung des Gekreuzigten. Ich glaube, dass es noch viel mehr gibt als das, was wir hier auf Erden sehen können.

MICHAEL CENCIG:

Glauben Sie an die Liebe?

SAMUEL KOCH:

Eine schöne Frage! Hat mich noch niemand gefragt. Ich glaube, ich weiß noch nicht so ganz, was Liebe ist …

Biblisch gesehen gibt’s ja verschiedene Arten von Liebe: den „Eros“, die sexuelle, die leidenschaftliche Liebe, die den anderen begehrt. Dann gibt es die „Philia“, die fürsorgende Liebe zwischen den Menschen, zwischen Freunden, die immer ein Geben und Nehmen beinhaltet. Hier steht der Gedanke der wechselseitigen Zuwendung im Vordergrund. Ich glaube, dass kein Mensch aus eigener Kraft imstande ist, nur zu lieben, nur zu geben, ohne zu empfangen. Und es gibt eine dritte Form der Liebe: Die „Agape“, die bedingungslose Liebe, die unerschöpflich ist und ständig geben kann. Das ist die göttliche Liebe. Auf diese hoffe ich. Ich weiß, dass es einen Gott gibt, der eine solche „Agape“ zur Verfügung stellen will – wenn man sie annimmt.

MICHAEL CENCIG:

Gab es nach dem Unfall jemals die Frage für Sie, ob Sie diese göttliche Liebe fallen gelassen hat?

SAMUEL KOCH:

(denkt lange nach) Hm. Also, es führte wahrscheinlich viel weiter. Es ging nicht nur darum, ob mich diese göttliche Liebe fallen gelassen hat. Es ging so weit, dass ich die Existenz einer solchen Liebe oder eines solchen Gottes hinterfragte. Ich denke aber, das ist typisch für den Menschen. Wenn etwas schiefgeht, geben wir oft Gott die Schuld und fragen: „Warum hat Gott das zugelassen?“ Wir fragen: „Gibt es überhaupt einen Gott?“ Oder andersherum: Oft beten Menschen: „Bitte, Gott, mach, dass nichts passiert!“ Wenn nichts passiert, sagen viele: „Gott sei Dank!“ Wenn aber doch etwas Schlimmes geschieht, sagen viele: „Wo war Gott, es gibt ihn doch gar nicht, der würde das sonst nicht zulassen!“ Ich habe Gott genauso hinterfragt.

MICHAEL CENCIG:

Wie haben Sie wieder zum Glauben gefunden?

SAMUEL KOCH:

In dem Prozess stecke ich noch. Der Unfall ist doch noch nicht so lange her. Aber: Es ist mir so viel Gutes widerfahren, dessen ich mich immer wieder neu besinnen muss. Natürlich: Ich rolle nicht ständig dankbar und freudig durch die Gegend, weil’s mir so gut geht. Aber was mich doch aufhorchen lässt – in Momenten, in denen ich mich zurückziehe und mir eine stille Zeit nehme – ist, dass ich Schönes und Gutes spüre. Sei es, dass ich in der Natur die Schöpfung bewundere und dafür dankbar bin, seien es die vielen Menschen – meine Freunde, meine Familie –, für die ich dankbar bin. Oder aber ganz anderes: Ich bin dankbar für die Erfindung des Elektrorollstuhls, der mir Mobilität schenkt, oder für die Erfindung des Touch-Displays, das mir ermöglicht, mit meinem Mobiltelefon auf der ganzen Welt zu kommunizieren.

MICHAEL CENCIG:

Es hat bei Ihnen den Moment gegeben, wo Sie sich und Ihren Körper „Gott übergeben“ haben …