Jochen Klepper: Der Vater Roman eines Königs

- -

- 100%

- +

Als der von Derschau und der von Tettau tot am Sohne ihres Herrn vorübergetragen wurden, war der Sieg schon entschieden, nur dass die Völker und die Fürsten und die Söldner um seine Sinnlosigkeit noch nicht wussten. Der Kaiser wollte nicht den Frieden. Er wollte den greisen Sonnenkönig dazu zwingen, gegen den eigenen Enkel zu Felde zu ziehen.

Der Erbe Brandenburgs ritt aus der Schlacht, ein Grübler.

Sein anklagender Hass gegen den Bourbonen und den Habsburger wurde sehr groß. Das Amt eines Landesherrn wurde ihm noch größer. Die Fragen, die auf ihn einstürmten, setzten sich in ihm fest für immer, nicht nur für die Nacht von Malplaquet.

Der Königssohn trat seine Pilgerfahrt an durch die Nacht des Todes, die Söhne des Landes zu suchen, dessen Fürst er einmal werden sollte.

Aber hier blieb er schon bei einem Dänen stehen; dem bettete er den Kopf auf den Mantel, den er einem Toten ausgezogen hatte. Und dort befreite er einen ächzenden Portugiesen, der sich nicht vom Fleck bewegen konnte, von der Last des über ihn gestürzten Pferdeleichnams. Mehr vermochte er nicht zu helfen. Doch lernte er in dieser Stunde die Milde roher Männer kennen. Überall suchten sie mit flackernden Laternen das Feld ab, in Gebüschen, unter Kanonentrümmern, bei zersplitterten Bäumen. Überall stützten sie Sterbende, tränkten sie Verdurstende, verbanden sie Blutende; und als vermöchte es eine Linderung des Geschickes zu bedeuten, strichen sie den Toten über die Lider. Als er einsah, dass es kein Helfen gab in dieser Nacht des Leidens, hockte er sich auf einen Baumstumpf und sah den Lichtern nach. Was der Morgen ihm enthüllen würde, machte ihn zur Nacht schon frösteln. Er wollte hin zu den Laternen. Er ging den Trägern nach. Vier Männer schleppten einen, voran schritt einer mit dem Stalllicht. Sie hatten ein Haus am Feldrand entdeckt. Die Dörfer waren fern, und ihre geringe Zahl vermochte das Heer der Verblutenden nicht zu fassen.

Das nahe Gehöft war eine Schenke. Es ging hoch her in ihr. Sie feierten den Sieg; nur Männer, nur Soldaten fand er vor. Sie hatten das längst von Wirt und Frau und Knecht und Magd Und Kind verlassene Haus aufgespürt. Der Stall war niedergebrannt; das Haus stand beinahe unversehrt. Am Brunnenschwengel war ein Kalb angebunden gewesen, und in dem Keller hatten heil die Fässer flämischen Weines gelegen.

In der Schenkstube und im offenen Flur tanzten Soldaten miteinander. Der Dessauer weilte hier und sah seinen Leuten zu. Als der Kronprinz eintrat, das Gesicht beschattet von Mühsal, Schwermut und Erschöpfung, schritt der Fürst auf ihn zu, legte den Arm um seine Hüfte, fasste seine rechte Hand und führte den Prinzen zum Tanz.

„Es ist Sitte so im Lager nach dem Sieg.“ Das war seine Aufforderung. Und sein Abschiedswort nach dem Tanze war: „Das Leben geht immer weiter.“

Die Grenadiere freuten sich. Gleich stimmten sie der Hoheit und der Durchlaucht zu Ehren das Lied ihrer Feldzüge an. „So leben wir, so leben wir –.“

So leben wir, so leben wir,

so leb'n wir alle Tage

in der allerschönsten Kundenkompanie.

Des Morgens bei dem Brantewein,

des Mittags bei dem Bier,

des Abends bei den Mägdelein im Nachtquartier.

Manchmal gaben sie der Weise auch andere heitere, derbe Worte, weil sie den Harten liebten, der immer mit ihnen lebte und überall, ob bei Cassano oder Malplaquet, an ihrer Spitze kämpfte.

„So leben wir, so leben wir“, begannen sie von neuem, das dritte Mal in dieser Nacht.

Und plötzlich begehrte der junge Prinz in seinem Herzen, dass nie ein Lied auf ihn gesungen werde und dass man niemals eine Krone auf sein Haupt drücke. Er zog sich in einen Winkel zurück. Da saß einer, der nicht mittanzte, und putzte an einem blanken Ding herum. Was er da habe, fragte der Prinz, und er möge nur sitzen bleiben.

Der Soldat wies die Kugeleinschläge im Helm. Der war das Beutestück von einem Toten.

Einen Helm mit den Löchern der Kugel darin, dachte der Königssohn, den müssten die Könige am Tage ihrer Krönung tragen; einen blanken, eisernen Helm mit den Spuren des Todes, den Helm, in dem einer für sie starb – ein Landessohn oder ein Söldner.

Da sah er wieder das welke, schwache Köpflein seines Kindes unter der mörderischen Krone. Aufschreckend, sprach er mit dem Manne weiter; ob er ein Brandenburger sei und aus welcher Landschaft er komme. Er stamme aus der Havelberger Gegend. Schon saß der Kronprinz dicht neben ihm. Wie lange es schon her sei, dass er in den Krieg zog?

„O Herr“, rechnete der junge Mann ihm schwerfällig vor, „nun sind es schon vier Ernten. Und in den Krieg gezogen bin ich nicht. Sie haben mich geschickt.“

„Was heißt: geschickt? Geworben –?“

„Nein, Euer Gnaden: Der Herr Baron aus unserer Herrschaft musste Ablösung stellen für seine Söhne.“

„Was hat Er getan, ehe der Baron Ihn schickte?“

„Den Eltern das Feld bestellt. Der Vater ist alt.“

„Was haben die jungen Barone getan, als Er sie ablösen ging?“

Oh, der Grenadier begriff ganz gut.

„Die jungen Herrn Barone, Euer Gnaden, mussten ins Ausland reisen, reiche Bräute in der Fremde zu suchen, weil wir Bauern allein es nicht schaffen konnten, Schloss und Gut aus den Schulden zu bringen.“

Der nächste Mann, zu dem der Kronprinz trat, verstand ihn nicht: Soldat zwar in brandenburgischer Uniform, jedoch von fremder Sprache und einer Mundart, die seine Herkunft kaum erraten ließ. Nur so viel war aus ihm herauszuholen: „... mehr Sold versprochen.“

Versprochen. Versprochen. Der Kronprinz kannte den Kehrreim.

Außer im Kürassierregiment „Kronprinz“ und in dem Infanterieregiment des Fürsten Anhalt-Dessau stand es überall schlimm um Löhnung, Verpflegung und Montur.

Ah, schon die Monturkostüme, wie jeder Chef eines Regimentes in der ganzen verbündeten Armee sie sich erdachte, forderten Spott und Zorn des Prinzen heraus; Spott und Zorn, durch die er sich unter den Fürstlichkeiten und Offizieren von Tag zu Tag unbeliebter machte. Der junge Herr schien ins Lager gekommen, um unter all den Erfahrenen und geruhsam Lässigen feurige Reformen einzuführen; und weil der Fürst von Anhalt-Dessau allmählich Wind davon zu bekommen schien, dass man ihn, den gar so Unbequemen – wenn auch Unentbehrlichen – weder im neuen Preußen noch im alten Reich zum Generalissimus erheben wollte, hielt er sich nun wohl an den Neuerungssüchtigen. Man hatte dem Ehrgeiz des berühmten Feldherrn mehr zugetraut, als dass er sich nur den Erben der Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches zum Protektor und Zögling zugleich ausersah. Schließlich gab ihm der Kaiser doch nun schon den Titel Durchlauchtig und nannte ihn nicht mehr nur Hochgeboren.

Seit der Bund mit dem Dessauer bestand, der Bund, durch den er hoffen konnte, ihn bei Brandenburg zu halten, war die Tatenlust des Kronprinzen ungeheuer belebt. Er bestellte Creutz an die Grenze. In wenigen Tagen sollte man sie nun überschreiten.

Creutz trug die Uniform des kronprinzlichen Regimentsschreibers. Alle Papiere hatte er ordentlich und sauber bei sich.

Die Zahl der an der Pest gestorbenen Litauer war in die Hunderttausende gestiegen.

„Ein Drittel der Bevölkerung“, erklärte Friedrich Wilhelm in kurzer Unterbrechung dem Fürsten Anhalt-Dessau, der dem Gespräch mit Creutz beiwohnte. Der Kronprinz hatte die wichtigsten Zahlen im Kopf, die Zahlen, die Leben benannten.

Graf Gaëtano, meldete der Regimentsschreiber ferner, habe vom König endlich die fünfzigtausend Taler erhalten, sein großes Experiment angekündigt und umfangreiche Aufträge für allerlei Einzelvorbereitungen an vielerlei Handwerker vergeben: Creutz hatte von den verschiedenen Bestellungen des Conte gute Kenntnis.

Der Kronprinz horchte auf. „Daraus schmilzt man kein Gold. Daraus baut man eine Kutsche.“ Es ließ sich unschwer errechnen.

Der königliche Münzmeister war um seine Entlassung eingekommen. Der Ausbruch eines lange unterdrückten Lungenleidens hätte ihn zu weiterem Dienste unfähig gemacht. Treue Verwandte seiner Frau, in Lohn und Brot bei einem Schweizer Landedelmann, wollten ihm den Aufenthalt in gesunder Landluft ermöglichen.

Nun stockte der Bericht. Denn die junge Hoheit ging sofort daran, Maßnahmen vorzubereiten, die den Münzmeister am Grenzübertritt verhinderten, ohne dass ein Eingriff in der Majestät alleinige Rechte geschah. Der Graf war noch sicherer zu machen, das Misstrauen der Bevölkerung noch zu steigern, damit der König zu eigenem Einschreiten gedrängt werde. Die Wusterhausener Truppe sollte nach und nach zum Besuch der Residenz beurlaubt werden und Quartier nehmen um das Fürstenhaus am Friedrichswerder, wo der Conte als Gast des Königs lebte, und um das Münzamt und jegliche Werkstatt, die für Gaëtano arbeitete. Es ging um mehr als das Ertappen eines Gauners.

Creutz eilte den brandenburgischen Truppen voraus nach Berlin. Auch der Kronprinz drängte unter diesen Umständen auf Rückkehr in die Winterquartiere.

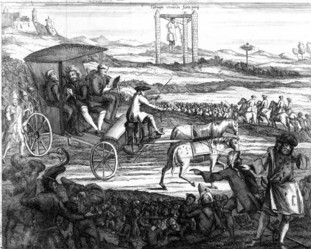

Manchmal beengte ihn der Reisewagen; dann ritt er eine weite Strecke. Pläne, für die er Genehmigung und Unterstützung des Königs erbitten und einholen wollte, beschäftigten ihn zu jeder Stunde. Jeder Aufenthalt war ihm eine Pein.

Endlich, in Küstrin, rastete er wieder in einem Schlosse seines Vaters; und, dreimal endlich, war es das letzte Quartier vor der Hauptstadt! Was machte es da aus, wie kalt der Abend im alten Markgrafenschloss war, wie der Wind der Oderebene durch alle Fugen und Ritzen der Fenster drang. Er hatte dieses erste Ziel gewählt um einer neuen Verabredung mit Creutz willen.

Nur ein Häuflein Fischer stand am Tor, als sie in den Schlosshof einritten. Der Kronprinz war müde und grüßte nur flüchtig. Gleich ließ er sich das Zimmer im Turme zur Nacht herrichten; kaum dass er etwas von dem Imbiss nahm, den der Kastellan ihm noch brachte.

Der Alte wollte zu reden beginnen. Aber der Kronprinz winkte ab. Er brauchte einen langen Schlaf vor Berlin.

In der Dämmerung wurde er geweckt. Trommeln wirbelten, aber es waren nicht Trommeln des Heeres; dünne Trommeln waren es, blecherne Trommeln, klappernde Trommeln. Und Glocken setzten ein, ohne Klang und ohne Tiefe: schrill, erbärmlich und schneidend.

Dann flammte der Widerschein von Fackeln in dem Turmraum auf. Der Kronprinz warf sich den Mantel um, zündete eine Kerze an und trat in die Fensternische.

Die Fackeln leuchteten um einen Galgen.

Der Kastellan kam voller Angst. Schon seit einer Stunde habe er vor den Fenstern der Hoheit gewartet, hinaufzueilen, sobald Licht im Turmzimmer würde. Hoheit müssten benachrichtigt werden, dass eine Hinrichtung vor dem Schloss stattfinden sollte! Gestern Abend zeigten sich Hoheit zu erschöpft und abweisend; man habe es ihr nicht mitteilen können!

Der Kronprinz war nicht mehr erschüttert. Er hatte zu viele Tote in der letzten Zeit gesehen: seinen Sohn, die jungen Bauern, die ihr Lehnsherr als Ersatz für seine Söhne stellte; Portugiesen und Dänen, für den Tod gedungene Sardinier und Moskowiter; den Sattelknecht des Prinzen Eugen; die eigenen beiden Ordonnanzen; den von Derschau; den von Tettau. Und er hatte nicht gewusst, wofür sie starben.

Hier aber war der Tod der Sünde Sold.

Er wandte sich vom Fenster ab, die Kammer für diese Stunde zu verlassen. Da wurde der Schein der Fackeln so hell, dass er zurückblicken musste; fast war es erschreckend.

Der Galgen strahlte in der Dämmerung des Odermorgens von wehendem Golde. Sie hatten ihn mit Fahnen von Rauschgold behängt und, angetan mit einem wehenden Mantel von Flitter und Rauschgold, führten sie den Conte Gaëtano in Fesseln heran. Er sah so schön aus in der Dunkelheit der frühen Stunde, dass es den Prinzen schauderte vor solchem Tod im Golde.

An diesem Urteil hatte er mitgewirkt, obwohl er nie den Tod des Italieners wollte. Und doch war es gut, auch solches Sterben anzusehen. Er löschte das Licht, sich den Blicken zu verbergen. Er trat ganz nahe ans Fenster. Auch er würde einmal Urteile unterschreiben, Tod verhängen. Er stand regungslos. Er entzog sich nicht der grausigen Stunde von Küstrin.

Die Glocken und die Trommeln blieben leer und blechern. Der Italiener schrie. Alle Fassung war von Gaëtano abgefallen. Er wollte seinen Tod nicht glauben, raste mit der Stirn gegen den Pfahl seines Galgens und brüllte, er würde jetzt noch echtes, echtes Gold herstellen. Noch wich die Dunkelheit nicht, als wollte sie das erbärmliche Sterben verhüllen.

Aber da waren die Fackeln; die machten das Gold so flackernd und grell. Am Galgen mit den schimmernden Fahnen und blitzenden Bändern wanden sie das zuckende Bündel von wehendem Rauschgold empor. Die Fischer waren herbeigeeilt. Sie drängten sich um das Tor in der Mauer. Der Conte war verschieden. Das Beten der Priester verriet es. Die Fackeln verlöschten im Sande. Das Gold wurde kalt, wurde fahl.

Aber nun war die Oder groß in dem werdenden Morgen. Breit, schwarz und schwer strömte sie unhemmbar hin, als lösche sie alles aus, was Glanz war und Leben. Selbst die Wälle von Küstrin, dem Ebenbilde der Sumpffestung Mantua, hatte die Oder zerfressen. Als er aus dem flandrischen Kriege kam, fand der Kronprinz von Preußen einen neuen Feind.

* * *

Später am Morgen klagten sie die Oder an. Es wurde ein Tag des Gerichtes. Die Ackerbürger aus der Altstadt und vom Kietz, die Bauern aus dem Oderbruch kamen. Sie hatten gehört, einer vom Königshause sei hier. Endlos war es her, dass sich einer von den Hohen zeigte. Vielleicht, dass man nun diesem klagen konnte: vom Hochwasser, vom Bruchland zwischen Oder und Warthe, vom Sumpf, der zum Acker ihres Lebens bestimmt war. Ertrunkene Rinder schleppten sie in den Schlosshof. Andere brachten ein Bündel verfaulten Getreides, von der Ernte her aufbewahrt. So sei das Ganze, murrten sie alle. Die Abgaben hätten sie jedoch zu entrichten, als wäre das Korn schwer, golden und trocken; als schwelle die Milch das Euter der Kühe. Der Kronprinz stand vor den Kadavern und den fauligen Garben wie ein Händler auf dem Landmarkt vor Ware und Vieh. Man bot ihm den Tod an, und er fand keinen Preis, ihn zu bezahlen.

„Ich bin nicht der König“, sagte der Kronprinz.

„Aber Sie werden es sein“, riefen die Bauern.

So krönte ihn die Not weit vor den Toren der Königsstadt unter dem Galgen von Küstrin.

* * *

Was war der Krieg? Was war die Schlacht von Malplaquet? Was war die Heimkehr des Prinzen? Berlin scholl wider von dem einen Rufe: „Gaëtano!“ Der Kronprinz brauchte sich nicht viel um das Gerücht zu scheren. Er hatte Creutz. Der wusste die Wirklichkeit.

Der Graf hatte sich eine Grenadiersuniform zu verschaffen gewusst. Am bedrohlichsten Tage, als die Wusterhausener Kronprinzenleute schon am Friedrichswerder vor dem Fürstenhause patrouillierten, hatte er sich in der Dämmerung unter sie gemischt. Nicht weit von dem Fürstenhause wartete der Reisewagen. Der alles verhüllende Mantel lag bereit.

Von Küchenjungen und Tafellakaien hatte Creutz es gleich gehört, dass der Conte ohne jede Entschuldigung von der königlichen Abendtafel ferngeblieben war. Noch vor dem Anbruch der Nacht stellte er fest, welche Kutschen einer sehr bestimmten Art die Tore Berlins in den letzten Stunden verlassen hätten.

In einem Gasthof, schon bei der ersten Rast, verriet sich Gaëtano. Man hatte es beim Aussteigen bemerkt, dass der Herr im eleganten Reisemantel die Uniform eines Grenadiers trug. Da sandte man einen Reiter nach Berlin; man witterte Desertion.

Als Gaëtano am Morgen das Gasthaus im Anzug des Kavaliers auf Reisen verließ, die Fahrt nach Frankfurt am Main fortzusetzen, waren Creutz und seine Leute schon zur Stelle. Ein Kommando König Friedrichs folgte nach.

Der König versank in Scham. Er ließ das Urteil und seine Vollstreckung beschleunigen; er bestimmte die Oderfeste weit vor den Toren Berlins zum Richtplatz – und machte so den Sohn zum Zeugen seiner Schande.

Was der Kronprinz durchaus nicht erfahren sollte, hatte er nun selbst mit angesehen.

Er war fest entschlossen, den Goldmacher vor dem Vater nicht mehr zu erwähnen. Von den Bauern im Oderbruch wollte er sprechen; von den Söldnern; vom Dessauer und seinem Regiment. Aber der König machte dem Sohn die bittersten Vorwürfe. Er hätte durch die törichte Spielerei mit der Wusterhausener Miliz von der heiklen Angelegenheit erst so großes Aufhebens gemacht. Ob er nun wenigstens zufrieden sei, dass er den verhassten Italiener endlich am Galgen habe hängen sehen?

Der Kronprinz erlaubte sich gehorsamst zu bemerken, dass er einen Mann von derart überragender Klugheit, der chemische Geheimnisse so einzigartig beherrschte, niemals zum Tode verurteilt haben würde. Vielmehr hätte gerade eine Begnadigung zu Haft und Arbeit – unter strenger Aufsicht von Professoren der sonst untätigen Akademie – die Möglichkeit gegeben, in Zukunft allen Goldmachern das Handwerk zu legen.

Die Majestät war außer sich über den Sohn. Seit Friedrich Wilhelms Rückkehr löste eine erregte Auseinandersetzung zwischen König und Kronprinz die andere ab; kaum dass der Prinz zu Gattin und Töchterchen kam.

Aber in diesen Wochen begann er wieder an einen neuen Sohn zu glauben, der einst den Bauern und dem Heere helfen sollte; denn das mühevolle Werk würde länger währen als sein eigenes Leben; es begnügte sich nicht mit dem Manne; es verlangte das Geschlecht. Den Prinzen drängte es zu dem neuen Sohne; der sollte ihm völlig gehören und Friedrich Wilhelm heißen, ganz allein nach ihm.

Schwer und immer schwerer war es für ihn geworden, noch immer der Sohn zu sein. Die Einsicht in das Versagen des Vaters ging zu tief.

Der königliche Vater kehrte aber nun gerade jetzt unter der Einwirkung der drei großen Minister sogar den militärischen Vorgesetzten gegen ihn heraus. Und da jede Wandlung seines Wesens auch nach außen im neuen Kostüm sich ausdrücken musste, trug er die Uniform des Generalissimus und verzichtete auf den kostbaren Aufbau der Locken. Alles Milde, Schwärmerische, Behütete, Huldreiche und Schwelgerische an Friedrich I. war ausgelöscht.

König Friedrich I

Ein vergilbtes Männlein, im ernsten, dunklen Brandenburger Rock sich unbehaglich fühlend, hing im Sessel; die dünnen Beine steckten fremd und hilflos in den hohen Stiefeln; spitz stachen die Knie hervor. Kein Purpur, kein Pelz, kein Brokat verhüllte die Welkheit. Der Blick der dunkel schimmernden Augen war müde und stechend zugleich. Die braunen Haarsträhnen hingen lang und unordentlich an Wangen und Schultern herab. Der sonst so Heitere, Helleuchtende war bleich; der schwarze Eckenhut, zu tief in die Stirn gedrückt, beschattete das vergrämte Gesicht. Zudem hatte König Friedrich zu der Tracht des Feldherrn sich ein Bärtlein stehen lassen, kahl, dunkel und struppig. Er sprach, was die Minister ihm befahlen.

Groß war das Dreifache Weh über Preußens jungen Königsthron geschrieben. König Friedrich musste vor den drei Ministern heucheln, als wüsste er nicht, was um ihn geschah. Er hatte sich so auch zu verstellen, als es um den Plan einer dritten Heirat für ihn ging. Die Minister dachten sich des Sohnes zu entledigen. Und Erben des Sohnes waren nicht da. Der König brauchte einen neuen Sohn.

Dies war die neue Sprache, die sie vor dem König führten. Der Tod des ersten Söhnleins, die Schwächlichkeit des zweitgeborenen Töchterchens der Kronprinzessin ließen ernstlich befürchten, dass Ihre Königliche Hoheit nicht mehr in der Lage sein würden, trotz ihrer jungen Jahre Preußens nächsten Thronfolger zur Welt zu bringen. Widerführe nun dem Kronprinzen im weiteren Verlaufe des Spanischen Krieges ein Unheil, so wäre es um die Erbfolgefragen im Brandenburgischen Hause schlimm bestellt.

Luise Dorothee von Mecklenburg-Schwerin – die neue Königin von Preußen

Luise Dorothee von Mecklenburg-Schwerin, so meinten die Minister, besäße alle Eigenschaften einer Königin von Preußen, außerdem auch eine erhebliche Mitgift an Gold und Juwelen.

Und überdies sei dies der Weg, einen alten Erbschaftsstreit zu regeln. Erbschaften schienen dem König, der kein Vermächtnis hinterließ, die einzige Rettung.

Die Herren wussten um alles Bescheid. Die Sorge um ihre Gehaltsrückstände bestimmte ihren Eifer. Diese Fürsorge für den König aber ging so weit, dass man ihm überzeugend nachwies, der Kronprinz müsse sich Spione halten, anders erkläre sich nicht der Ausgang des Falles Gaëtano; ferner, dass die eigentümliche Beurlaubung der Wusterhausener Truppe nach Berlin sich zur Militärrevolte hätte auswachsen können; vor allem, dass man von Umtrieben des Kronprinzen und des Fürsten Anhalt-Dessau Kenntnis hätte, die an den Grundfesten der brandenburgischen Heeresordnung rüttelten; dass der Kronprinz durch seine Einmischung in die Staatsaffären und öffentlichen Angelegenheiten, etwa das Gesundheitswesen Litauens, die Ordnung der Geschäfte in unverantwortlicher Weise verwirre, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem jeder der Minister aus seinem Dezernat die vortrefflichsten Berichte über den Zustand des Landes vorlegen könne.

Daraufhin freute sich der König an den schönen Berichten, ohne sie nachzuprüfen. Die Pest war im Lande.

* * *

Bei der dritten Vermählungsfeier König Friedrichs I. sang die Hamburger Opernsängerin Conradin für tausend Taler eine Arie; Minister- und Gesandtenfrauen rissen sich wegen des Vortritts bei den Festlichkeiten die Perücken vom Kopf; andere erhielten dafür, dass sie freiwillig den Vorrang abtraten, Entschädigungen von zehntausend Talern. Der Kronprinz überraschte den König am Morgen der dritten Vermählung mit der Nachricht, dass die Kronprinzessin zum dritten Mal schwanger sei.

Die neue Königin wurde in der Brandenburgischen Familie nicht sonderlich erfreut aufgenommen, von ihrem Stiefsohn aber mit der gebotenen Höflichkeit behandelt. Sie und ihre Oberhofmeisterin benahmen sich unerträglich bigott. Von allen übersehen und von niemand gestützt, scharten sie die Geistlichkeit um sich, die bei Hofe nicht viel galt. Die Königin wirkte an ihrem Hochzeitstage etwas verrückt, und der König wurde sehr unruhig. Die Kronprinzessin war überaus unangenehm davon berührt, dass in Berlin nun eine regierende Königin residieren würde, die zudem noch ein Jahr jünger war als sie selbst. Die welfische Prinzessin hatte bisher die Gunst des Königs, Oheims, Schwiegervaters in einem ungewöhnlichen Maße besessen. Friedrich I. hatte der Frau Schwiegertochter wegen ihrer außerordentlichen Befähigung zur Repräsentation die in den Ehepakten ausgesetzten Gelder verdoppelt, ihr für zweihunderttausend Taler Juwelen geschenkt und Sophie Dorotheens Heirat voller solchen Überschwanges gefeiert, dass der Kronprinz all dieser Torheiten müde gewesen war.

Oder sprach er so bittere Worte doch im Gedanken an die Ansbacherin? Auf der dritten Hochzeit seines Vaters wich er ihr aus. Ihre Vermählung mit Sophie Dorotheens Bruder, dem Kurprinzen von Hannover und dereinstigen Anwärter auf Englands Thron, stand bevor, und Friedrich Wilhelms alter Knabenhass gegen den Vetter lebte wieder auf. Der bedeutendste protestantische Thron, der britische, war der Ansbacherin für die ausgeschlagene spanische Krone, die ruhmreichste des Katholizismus, in langwierigem Schriftwechsel der Fürstenhäuser zugesprochen.

Sophie Dorothea und die Ansbacher Brandenburgerin, die künftigen Schwägerinnen, weilten in den Tagen um die Königshochzeit viel zusammen. Der Glaube der Kronprinzessin an die welfischen Hausverträge war unerschütterlich, jede Regung von Eifersucht lag ihr fern. Was neben den Verträgen an liebenden Gefühlen keimte oder starb, berührte den maßlosen Ehrgeiz der Welfentochter nicht mehr. Die Ansbacherin aber nahm wahr, dass die Ehe des geliebten Mannes, die immer wieder geforderte Verbindung der Welfen mit den Hohenzollern, kühl geblieben war. Was ihrem klaren Blick und ihrem sicheren Empfinden sich enthüllte, verschloss sie als geheimes Glücksgefühl in ihr beraubtes Herz.