- -

- 100%

- +

Renate ist eine Träumerin, die nach dem Sinn des Lebens sucht, interessiert sich für die Geheimnisse des Daseins und widmet sich mit Hingabe ihren Interessen. Sie stürzt sich bereits als Pennälerin in die Literatur und Philosophie, verschlingt Nietzsche und Schopenhauer und begeistert sich für die moderne Lyrik. Auch die Schriften des Geschichtsphilosophen Oswald Spengler gehören dazu. Sein 1920 herausgegebenes Erfolgsbuch „Preußentum und Sozialismus“ ruft eine große Wirkung hervor und beflügelt ihre Phantasien. Der Kunstgriff, durch den der Sozialismus hier eine neue Vergangenheit geebnet bekommt, wirkte auf die bürgerliche Jugend der Zwanziger Jahre ermutigend. Seine 2 Bände „Der Untergang des Abendlandes“, liest Renate sogar mehrmals. Spengler schuf hier eine von Goethe und Nietzsche beeinflußte Kultur- und Geschichtsphilosophie und unterscheidet in seinem Werk acht verschiedene Kulturen - in Kunst, Religion, Wirtschaft und Recht - deren Entstehung, Blüte und Verfall. Er sieht eine vergleichbare Gesetzlichkeit der gegenwärtigen westlichen Kultur, die ihren Höhepunkt längst überschritten hat und dem Verfall entgegensteuert. Bücher sind für Renate bereits damals ein wichtiges Ventil und in der väterlichen Bibliothek gibt es kaum ein Buch, welches sie nicht liest. Mit ihren Freundinnen und Klassenkameradinnen kann Renate darüber nicht sprechen, die haben ganz andere Interessen. Renate ist auch außerordentlich empfänglich für Poesie und schreibt in ein ledergebundenes Tagebuch selbstverfasste Verse und ihre geheimsten Empfindungen. Nicht in dem obligaten Stil vieler höherer Töchter, sondern wie Beispiele zeigen, in leidenschaftlichen freien Rhythmen.

Mit weniger Eifer besucht sie jedoch das Gymnasium mit seinen sieben Lateinstunden in der Woche. Zwar hat sie die Absicht zu studieren, um später einmal Journalistin zu werden, aber das Leben in Danzig ist viel zu faszinierend und abwechslungsreich, um sich ausschließlich um die Schule zu kümmern. Renate sieht sich vor allem als Tochter ihres Vaters. Karl-Eugen ist ihr Vorbild, ihr Katalysator, mit dem sie über alles sprechen kann. Gabriele: „Ich entsinne mich noch, mit welch ehrfürchtigem Schweigen ich nebenher ging, wenn bei den sonntäglichen Spaziergängen durch die Wälder von Oliva und Zoppot die große Schwester mit dem Vater über Schopenhauer und Nietzsche diskutierte und in heiligem Eifer Worte des ‚Zarathustra‘ in den sonntäglichen Wald hineindeklamierte. Sicher hat sie nicht alles verstanden, was sie damals las, aber mit Sechzehn, siebzehn Jahren muß man sich einfach mit Gott und der Welt herumschlagen und greift, da man nicht allein damit fertig wird, in jugendlicher Vermessenheit gleich zu den schwierigsten Problemen der Philosophie.“ 6

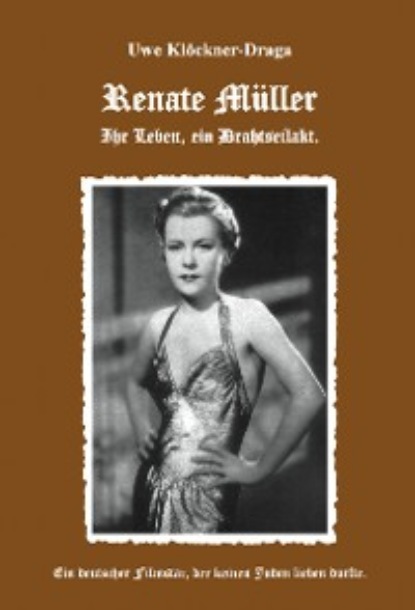

Die sechzehnjährige Renate (x) mit ihrer Danziger Schulklasse, 1922.

Der Vater unterstützt seine Tochter in ihrem Wissensdurst und nimmt Renate auch gerne zu Veranstaltungen mit. Zum Beispiel zum Stapellauf des Lloyddampfers „Columbus“, oder zur Einweihung des Flugplatzes von Langfuhr. Auch erlebt Renate den Schauspieler Eugen Klöpfer vom Berliner Lessing-Theater, als er ein Gastspiel in der Titelrolle in Gerhart Hauptmanns Schauspiel Michael Kramer im Stadttheater gibt.

Es folgt die Zeit der ersten Bälle, die in der damals ganz internationalen Danziger Gesellschaft gegeben werden. Renate erlebt ihr Debüt auf diesem Gebiet mit sechzehn Jahren an Bord eines britischen Kriegsschiffes, das der Freien Stadt seinen Besuch abstattet. Der Hochkommissar des Völkerbunds, der britische General Sir Richard Haking, gibt für die Offiziere einen Ball.

Da die 200 Seekadetten jeder eine Tischnachbarin haben sollen, werden auch die Töchter der Danziger Gesellschaft geladen. Auch Herr und Frau Müller erscheinen mit ihrer ältesten Tochter. „Aber nur dieses eine Mal!“ bestimmt Karl-Eugen. Dabei bleibt es natürlich nicht, denn aus dem Entlein ist in der Zwischenzeit ein reizendes Mädchen geworden, das seine Umgebung durch ihre aufblühende Schönheit den Kopf verdreht. Sie ist jetzt ein liebenswertes Mädchen und stets gut gelaunt. Das lebhafte, gesellige Leben der Ostseemetropole hat Renate erfaßt, und es lockt das Vergnügen mit Tanz, Verehrern und Erfolgen. Ihr Freundeskreis hat sich sehr vergrößert.

Auf einer anderen Abendgesellschaft hat der Gastgeber jede Tischkarte mit einem Vers versehen. Auf Renates Karte steht der Spruch: „...und als Rena Maria Molino, geht sie mal sicher zum Kino“. Diese Freunde scheinen von den Zukunftsplänen der nun Siebzehnjährigen mehr zu ahnen als sie selbst. Vielleicht fiel an diesem Abend der Funke in jenen Teil ihrer Seele, in dem die Worte Kunst und Erfolg bereits tief verborgen glimmten. Denn Renates berufliche Pläne schwanken jetzt zwischen Journalistin, Ärztin und Opernsängerin. Weil sie eine hübsche Stimme hat, bekommt sie bei der Kammersängerin Johanna Brun, die am Danziger Staatstheater engagiert ist, Gesangstunden. Dieses klassizistische Gebäude am Kohlenmarkt wird in Anbetracht seiner charakteristischen Form von den Danzigern liebevoll-respektlos „Kaffeemühle“ genannt. Nach dem Krieg wurde unter den politischen Umständen aus dem Stadttheater ein Staatstheater. Oper und Schauspiel sind hier untergebracht. Intendant Rudolf Schaper pflegt in seinem Haus vor allem Werke von Max Halbe, dessen naturalistische Dramen Renate beeinflussen. Voller Begeisterung und Eifer absolviert Renate ihre gesangspädagogische Ausbildung, geht aber der Familie mit ihren Tonleiterübungen auf die Nerven. Trotzdem ist ihr Sinn für die Bühne geweckt und Renate konzentriert ihre ganze Kraft auf die Musik und setzt sich nun in den Kopf, eine große Sängerin werden zu wollen. Renate: „Nur eines wußte ich: auf dem Gymnasium wollte ich nicht bleiben!“ 7

Da stehen sich nun die feindlichen Kräfte gegenüber: hier die Schule mit dem väterlichen Wunsch, dass Renate erst einmal das Abitur machen soll - dort die erträumte Zukunft als Opernsängerin. Schließlich kann Renate ihren Willen durchsetzten und erreicht, dass ihre Eltern sie mit dem Reifezeugnis für Unterprima von der Schule nehmen. Befreit und selig verläßt sie das rote Backsteingebäude des Mädchengymnasiums. Renate Müller hat ihren letzten Schultag hinter sich. Gleichzeitig heißt es Abschied nehmen vom Danziger Intermezzo, denn die nächste Station in Renate Müllers Leben heißt: Berlin.

Die Anfängerin Foto: Binder, Berlin

II.

Der Weg zur Bühne

„Es glaubt der Mensch, sein Leben zu leiten, sich selbst zu führen; und sein innerstes wird unwiderstehlich nach seinem Schicksale gezogen.“

Johann Wolfgang von Goethe („Egmont“)

Berlin ist 1924 die interessanteste Stadt Deutschlands, nein Europas.

Mit dem Eingemeindungs-Gesetz vom 27. April 1920 war sie zur zweitgrößten Metropole Europas aufgestiegen, ist somit flächenmäßig eine der größten Städte der Welt. Nach dem verlorenen Krieg und der Überwindung der Inflation zeichnet sich eine politische und wirtschaftliche Stabilisierung ab. Überall spürt man neuen Auftrieb, jeder will dabeisein. Die Prüderie der wilhelminischen Ära ist endgültig vorbei. Ob Künstler oder Intellektuelle, ob Handwerker oder Arbeiter, alle strömen in die vier Millionen Einwohner starke Kulturmetropole. Die Stadt ist nur auf Zukunft ausgerichtet und vereinigt Ordnung und Zügellosigkeit, Natur und Künstlichkeit, Empfindsamkeit und Krach, Schönheit und Häßlichkeit aber auch Gemütlichkeit und störende Hektik. Ein vielschichtiges Gebilde, das nicht nur Kunst- und Amüsierstadt ist, sondern auch noch Industriestadt, in der darüber hinaus sogar noch landwirtschaftliche Erzeugnisse produziert werden. Bis zum amerikanischen Börsenkrach 1929 ist die Stadt bunt, reich und glitzernd, mit einem ganz besonderen Lebensgefühl. Es ist der Auftakt für fünf sorglose Jahre, die als die „goldenen zwanziger Jahre“ in die Geschichte eingehen werden. Zwischen Charleston und Straßenkampf, Kokainpartys und Massenarbeitslosigkeit wird es der Nährboden für die braune Saat.

In dieses kosmopolitische Berlin kommt Familie Müller. Sie beziehen eine geräumige Wohnung in der Bregenzer Straße in Berlin-Schöneberg im Haus Nr. 9. Karl-Eugen ist einem Ruf als politischer Redakteur und Leitartikler beim liberalen Berliner Tageblatt, dem „BT“, gefolgt. Die im Dezember 1871 zum erstenmal erschienene Zeitung, ist das international beachtete Sprachrohr des liberalen Deutschlands der Weimarer Republik. Hier eine Anstellung zu bekommen ist eine neue Herausforderung, die Karl-Eugen Müller reizt, denn die von Chefredakteur Theodor Wolff geschliffenen Leitartikel (stets nur mit „T.W.“ gezeichnet) werden als nationale Institution angesehen und gerne im Ausland zitiert. Wolff ist bis heute unzweifelhaft eine der bedeutendsten Journalisten Deutschlands.

Berlin ist in den zwanziger Jahren die Zeitungsstadt Deutschlands, in der ein paar Dutzend Tageszeitungen erscheinen. Eine Glanzperiode des Zeitungsviertels hat begonnen, die wie ein einziger internationaler Diskutierklub das Geschehen der Welt erörtert. Karl-Eugen Müllers neue Wirkungsstätte ist das Mosse-Haus an der Jerusalemer - Ecke Schützenstraße, mitten im Berliner Zeitungsviertel. Der Journalist Fred Hildenbrandt erinnert sich: „Wir waren am Berliner Tageblatt 92 Redakteure. Ein Stab ohnegleichen. Diese jungen, älteren und alten Männer waren, zusammengenommen, ein Wunderwerk an Organisation, Präzision und Zuverlässigkeit. In der politischen Redaktion arbeitete der Kollege Karl-Eugen Müller. Ein mittelgroßer, stämmiger, sehr breitschultriger robust aussehender Mann mit rotblondem Haar und kurz gestutztem Schnurrbart. Im linken Auge funkelte ein Einglas. Dass einer vom BT ein Monokel trug, erscheint außergewöhnlich, denn dieses Augenglas galt gemeinhin ein Überbleibsel aus feudalen Zeiten bei feudalen Leuten oder solchen, die es scheinen wollten. Wir vom Feuilleton kannten ihn nicht näher. Unter den vielen Redakteuren der Zeitung bestand kein enger persönlicher Kontakt. Eine angenehme Loyalität herrschte im Hause. Ein guter Ton regierte. Man verstand sich großartig ohne viel Worte. Jenen Dr. Karl-Eugen Müller nun mochten wir alle seiner Ausgewogenheit und Ausgeglichenheit, seiner ruhigen und stets gelassenen Art wegen gern.“ 1

Das pulsierende Leben der Millionenstadt gefällt den Müller-Töchtern, Gabriele besucht weiterhin die Schule und Renate nimmt wieder Gesangstunden. Die Eltern haben nichts einzuwenden, doch Karl-Eugen stellt eine Bedingung: Renate soll wenigstens eine Schule für Stenografie und Schreibmaschine besuchen. Wenn es mit dem Gesangstudium doch nicht klappen sollte, hat sie wenigstens eine solide Ausbildung für eine Bürotätigkeit. Ohne Widerspruch akzeptiert Renate den Rat des Vaters.

In dieser Zeit tritt eine entscheidende Wende in Renate Müllers Leben ein. Eine Freundin der Familie, die am Deutschen-Theater beschäftigt ist, gibt den Rat, dass Renate unbedingt auch Bühnenpraxis haben sollte, wenn sie wirklich eine Opernkarriere einschlagen will. Denn für moderne Opernsänger sei es von entscheidender Bedeutung, dass sie zur darstellerischen Ergänzung der Gesangsausbildung auch mit der Sprechbühne vertraut werden und spielen können. Sie schlägt die Max-Reinhardt-Schauspielschule vor, die zu den wichtigsten und vor allem modernsten Schulen Europas zählt. Max Reinhardt, ein magischer Name für alle Schauspieler in Berlin, in Deutschland. Die ganze Theaterwelt ist von ihm und seinem Können, seiner kulturellen Größe, fasziniert.

Gesagt getan, durch Vermittlung und Beziehungen ihres Vaters, kann sich Renate zur Aufnahmeprüfung anmelden und macht vor Aufregung in der Nacht vor dem Einzelvorsprechen kein Auge zu. Obwohl das Schuljahr bereits begonnen hat, wird Renate noch aufgenommen, denn ihr Talent wird vom Gremium sofort erkannt und ohne Einschränkungen akzeptiert. Sie wird sogar direkt in die zweite Klasse aufgenommen. Es ist eine besondere Auszeichnung, denn in einer Satzung der Schule heißt es: „Es werden nur sehr begabte Schüler in beschränkter Anzahl aufgenommen.“

Die im Herbst 1905 gegründete Schule befindet sich im zweiten Stock des Hauses der Kammerspiele in der Schumannstraße 14. Die Anforderungen der Schule sind sehr hoch und viele der besten Schauspieler jener Zeit haben hier ihr Handwerk erlernt. Alexander Granach, Karl Ludwig Diehl, Otto Wallburg, Paul Graetz u.v.a. gehören dazu.

Geleitet wird die Schule von Direktor Berthold Held, einer von Reinhardts ältesten Mitarbeitern aus seiner Salzburger Theatertätigkeit. Held über die „Erziehung des Schauspielers“: „Ich sage absichtlich Erziehung und nicht Ausbildung, weil die Ausbildung nur die Erlernung eines Teilgebietes die Erwerbung von Fähigkeiten bedeutet, die Erziehung dagegen das Wesen des ganzen Menschen umfaßt. Die Schauspielkunst in ihren letzten Forderungen aber verlangt den ganzen Menschen, die Beherrschung aller geistigen, seelischen und physischen Kräfte, die leichte Beweglichkeit des Körpers sowohl wie das rasche Erfassen aller Gefühlszustände. Erfassen - und wiedergeben! Unterricht kann schädigen, wenn er anstatt das Wesen des Individuums zu erkennen und dessen Besonderheit zu fördern, Selbstgewolltes einzwängen will. Der Lehrer soll keine Treibhauspflanze züchten, keine regelrecht zugeschnittenen künstlichen Gewächse, denen die Kraft des Wachstums, die Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, gewaltsam beschnitten wird, er soll nichts an Echtheit der Empfindung rauben, aber doch zum Verständnis für Kultur der Kunst erziehen, er soll lehren, mit den vorhandenen Mitteln zu rechnen, und wird dadurch von selbst zu weiser Beschränkung anleiten. Die Aufgabe eines vernünftigen Lehrers ist es, darauf zu achten, dass durch den Unterricht eines reich veranlagten Menschen nicht die Entwicklung der Besonderheit seiner Persönlichkeit Schaden nehme, denn diese muß dem Künstler gewahrt werden. Das ist die Grenze, an der der Lehrer sich zurückzuziehen hat. Das bewußte Schaffen, das Handwerkliche gewinnt an Wert, man erinnert sich, dass Kunst von Können stammt. Darum muß bei der Erziehung des Schauspielers die größte Sorgfalt auf Erlernung aller technischen Fertigkeiten gelegt werden. Allem voran auf die Beherrschung des Wortes. Die Beherrschung der Sprache, mit Rücksicht auf Klang, Tonfarbe, Tonstärke, Deutlichkeit, Richtigkeit, mit allen den vielen Schattierungen des Ausdrucks. Gleichgewichtig ist die Beweglichkeit des Körpers, wozu Gymnastik-, Tanz- und Fechtunterricht unbedingt zu fordern und mancher Sport, wie Reiten, Schwimmen, zu empfehlen ist. Großes Gewicht lege ich darauf, dass der Schauspielschüler sehen und hören lerne. Um zu sehen, werde er in die Museen geführt. Und hören! Der Sprachunterricht geschehe auf musikalischer Grundlage, damit die Sprache klinge und Wohllaut gewinne, und weil dadurch das Gefühl für Rhythmus und Stil geweckt wird. Der heutige Schauspieler muß alles können, er soll Sprecher, Sänger, Tänzer, Musiker, Akrobat sein; er soll alle Stile und Spielarten beherrschen, den klassischen Vers, den leichten Konversationston, die stilisierte Sprache, alles. Die Schule soll dem Schüler für sein ganzes künstlerisches Leben den Rückhalt geben und ihn auch zum disziplinierten Menschen erziehen.“ 2

Max Gülstorff, Professor Ferdinand Gregori, Carl Heine, Albert Steinrück, Friedrich Kayssler u. a. bilden in Ensemblestudium, sowie in Atem-Sprech- und Stimmtechnik aus. Zu den Unterrichtsfächern gehören auch rhythmische Bewegung, Gehörbildung und Florettfechten, welches Paul Mürich seinen Schülern beibringt. Reinhardt selbst ist vorübergehend in Wien tätig und wird erst im Oktober 1924 wieder nach Berlin zurückkommen. Die künstlerische Leitung seiner Häuser führt in dieser Zeit der Schriftsteller, Theaterkritiker und Chefdramaturg Felix Hollaender. Der ewig zerstreut und geistesabwesend wirkende Romancier ist Onkel des Komponisten Friedrich Hollaender.

Der Stundenplan läßt den Schülern kaum Zeit für sich selbst, sie lernen und leben nur für das Theater. Natürlich lernt auch Renate zu deklamieren und übt die üblichen Vorsprechrollen des Gretchen und der Jungfrau von Orleans ein. In der elterlichen Wohnung erklingen jetzt keine Tonleitern mehr, sondern die melodischen Sprachübungen aus dem „Kleinen Hey“: „Qualmende Quelle, Quelle quetschender Qualen“ oder „Pfui Faun, pflücke Veilchen, Pfirsiche verlocken nicht“ usw. Vor allem soll die Bühnenpräsenz und die Einzigartigkeit der einzelnen Schüler geweckt und zur Entfaltung kommen. Renate besucht zwar nicht regelmäßig den Unterricht, lernt aber mit ganzem Herzen und Feuereifer. Sie befreundet sich mit einigen Kommilitonen, die später renomierte Schauspieler wurden, darunter O. E. (für Otto Eduard) Hasse, Werner Fuetterer, Alice Treff und Karin Evans, die den gleichen Lehrgang besuchen. Karin Evans erinnert sich: „Renate war eine tolle Erscheinung, ein Sonderfall in unserer Schule. Wir anderen konnten uns keine ausgefallene Kleidung, keine Seidenstrümpfe leisten. Renate kam immer sehr elegant gekleidet. Für uns war sie ein Rätsel, denn sie kam und ging zum Unterricht, wie sie es wollte; außerdem hatte sie damals schon unglaubliche Beziehungen zu wichtigen Leuten aus der Theaterwelt. Zu ihrem Bekanntenkreis gehörten Prominente, die uns nicht einmal angeschaut hätten. Sie war ein Aushängeschild für die Schule.“ 3 Gemeinsam arbeiten und schwärmen alle für das Theater und haben die gleichen himmelstürmenden Pläne. Die Schüler treffen sich regelmäßig in der Kantine, kurz „D.T.“ genannt, an dessen Wänden Photos und Karikaturen sämtlicher Bühnengrößen hängen, die hier aufgetreten sind. Außerdem kann man hier in den Pausen berühmte Schauspieler auch hautnah erleben.

Als Lehrer für Szenenstücke wird der junge Lothar Müthel engagiert. Müthel ist bekannt für seine Sorgfalt, mit der er den Charakter einer Dichtung herausarbeitet. Er plädiert für eine reine, unverfälschte Wiedergabe des Bühnenautors. Um die Schüler besser kennenzulernen, läßt sich Müthel von allen etwas vorspielen. Die Begabtesten, unter ihnen auch Renate, bekommen kleine Röllchen bzw. wirken als Komparsen auf einer der fünf Berliner Reinhardt-Bühnen mit. Zum Beispiel in der Reinhardt-Inszenierung Shaws Heilige Johanna mit der umjubelten Elisabeth Bergner, oder in Bertolt Brechts Dickicht mit Fritz Kortner und Franziska Kinz; Regie führt hier Erich Engel. Die Studierenden sollen das Erlernte praktisch beweisen, Routine bekommen und sich „freispielen“. Das bedeute für Renate, dass sie zunächst ein bißchen auf der Bühne herumzugehen oder dazusitzen hat und als einzigen Text hin und wieder „Jawohl, Mama!“ sagen muss.

Ein weiterer Lehrer für Rollen- und Ensemblespiel, Erich Pabst, (von allen „der Papst“ genannt), ist gleichzeitig Regisseur bei den Reinhardt-Bühnen. Pabst wird für Renates künstlerische Entwicklung noch wichtig sein.

Ihre erste „richtige“ Rolle bekommt Renate in der Richard Gerner Neuinszenierung von Henrik Ibsens Die Stützen der Gesellschaft. Albert Bassermann spielt den Konsul Bernick, Helene Weigel die Martha und Else Bassermann sehen wir als Lona Hessel. Renate spielt darin das Nettchen Holt. Premiere ist am 9. Februar 1925 im Deutschen Theater, das zu den führenden Bühnen deutscher Sprache gehört.

„Beachtenswert ist die Aufführung durch die gute Vertretung der Nebenrollen,“ 4 lobt ein Kritiker. Und der gefürchtete Kritikerpapst Alfred Kerr, der seine Kolumnen mit römischen Ziffern versieht, schreibt am 10. Februar im Berliner Tageblatt über die Neuaufführung: „I. Dieses Stück ist veraltet. Ibsen sagt bekanntlich (im ‚Volksfeind‘): Eine Wahrheit lebt zwei Jahrzehnte. Die zwei Jahrzehnte sind längst um für die ‚Stützen der Gesellschaft‘. Was hat sich (nicht etwa durch den Weltkrieg) verändert? - Zwei Dinge: Der Baugrund. Die Bauart. III. Ibsen ist hier noch Schüler des Franzosenstückes. Er hat ja den Seribe, den Dumas, den Sardou dann erst abgestreift. Ibsen ist aus dem Unmodernen dann erst modern geworden - aber just das Abgestreifte wird nachgemacht. In Wahrheit ist der Bau, auch dieses überlebten Stücks, geniestark. V. Aufgabe des Spielmeisters: Drähte zu beschatten. Herr Richard Gerner beleuchtet sie. Eine Gelegenheitsvorstellung - für Bassermann, der das Herrenmenschliche prachtvoll stark, das Bereuende durchaus zureichend bringt. Im Äußerlichen gibt er Echtheitskunst; im Innerlichen ... Meisterschaft. Seine Frau dachte man sich bedenklicher als Lona Hessel. Sie kam öfters theatralisch; öfters mit Rührung. Sie hat aber nichts zerstört. Mathias Wiemann ist vielleicht eine Kraft. (Er gab den Johann Tönnesen.) Als aktiv zu nennen sind Hermine Sterler und Bild. Als passive Wirkungskraft Helene Weigel. Die still verschrumpfte Schwester des Konsuls. Das alte Mädchen (deren Auge, wie Jean Paul sagt, ‚wie das eines eingepökelten Herings glänzt‘. Ein Trauerspiel für sich. Sie bleibt im Gedächtnis.“

Bei dieser Inszenierung ist Kerr auf die Schülerin Renate Müller noch nicht aufmerksam geworden. Dafür erntet Renate ihre erste Anerkennung in der Rolle der Sophie in Frank Wedekinds Franziska. Die Premiere findet am 4. April 1925 im Theater in der Königgrätzer Straße (das heutige Hebbel Theater in der Stresemannstraße) statt, einem Haus, welches zu den Barnowsky-Bühnen gehört. Die Titelrolle spielt Tilla Durieux und der Herzog von Rothenburg wird von Hubert von Meyerinck gegeben. Regie führt diesmal Karlheinz Martin, der ein Verfechter des Expressionismus ist und hier mit Wedekinds Stück gewaltsam aber dennoch pietätvoll umgegangen ist. Seine Schauspieler konnte Martin zu Höchstleistungen anspornen und am Tag nach der Premiere steht in den Zeitungen: „Wedekinds aus Erbitterung und Enttäuschung geborene Weltanschauung hat wieder dieses, eines seiner letzten Stücke diktiert. Man wird sich Wedekinds Franziska fortan nur noch als Tilla Durieux vorstellen können. Martin steigert das Stück ins Hypermoderne und tut recht daran. Im zweiten Bild, der Lasterhöhle, lebt sich die von tausend Einfällen gewürzte Laune des Regisseurs aus.“ 5

„Die Aufführung der ‚Franziska‘ entfaltete noch einmal allen Glanz und alle Gefahren des Regietheaters. Die Stoßkraft der Handlung - fabelhaft. Das Umschlagen der Vorgänge wurde nicht immer klar. Regie muß Dichterregie, muß Schauspielerregie werden. Nicht schwache Werke, nicht schwache Schauspieler stark machen, sondern das wesentliche Werk, die Persönlichkeit entwikkeln. Wenn das erkannt wird, werden auch die Anregungen dieser starken, oft hinreißenden, oft irritierenden Franziska-Aufführung nicht vergeblich gewesen sein.“ 6

Im nächsten Stück, der Gustav Raeder-Posse Robert und Bertram oder Die lustigen Vagabonden, wird Renate als Zofe besetzt. Adolf Edgar Licho führt hier Regie. Paul Morgan und Franz Schulz haben das Stück für diese Inszenierung neu bearbeitet. Paul Graetz, Fritz Kampers, Erika Mann und Fritz Rasp stehen auf der Bühne - eine Elitebesetzung - und Renate Müller gehört jetzt schon dazu. Premiere ist am 5. Mai 1925 in der Komödie am Kurfürstendamm. Die Neufassung kommt trotz der routinierten Schauspieler nicht an und Fred Hildenbrandt urteilt im Berliner Tageblatt: „Auch wenn diese biedere alte Kutsche mit einigen aktuellen Witzen morganisiert und überschulzt und dann gewaßmannt und gegraetzt und noch gewangelt und durchflohrt wird. Was, ein moderner Motor, das rattert und knattert, aber der Chauffeur A. E. Licho schaltet zum Erbarmen, die morschen Bretter krachen, so knödelt das Gefährt mühselig vorbei, war es nicht entsetzlich langweilig? Wie, war nicht Carl Sternheim da, Oskar Wilde, Elisabeth Bergner, parodiert von Manfred Fürst, Wolfgang Hellert, Erika Mann? War nicht die Rede von Agnetendorf, Stresemann, Staatsanwälten, Präsidentenwahl? Aber Witze machen ist noch keine Bearbeitung. Gute Schauspieler reden lassen, noch keine Regie. Und eine weißhaarige Posse zum Jazz notzüchtigen, kein Heldenstück.“ 7

Auch Max Osborn, der ebenfalls zur Garde der angesehenen Berliner Theaterkritiker gehört, schreibt in der Berliner Morgenpost: „Ich habe das Gefühl, dass die Bearbeiter zu dem behaglich in sich ruhenden Volksstück einer weniger nervösen und gehetzten Zeit doch nicht die rechte innere Beziehung unterhalten. Nur so kann ich mir erklären, dass Morgan, der sonst in seinen vergnüglich gepfefferten Conferencen und Solonummern an witzigen und geistreichen Einfällen übersprudelt, vielleicht nicht über recht trockene Scherze hinauskam. Im Salon Ipelmeyer ging es sonst freilich lange nicht so belustigend zu, wie man erwartete. Karikaturen von Carl Sternheim, Oskar Wilde und Elisabeth Bergner blieben matt und wirkungslos. Amüsant war die Art, wie Lichos Regie die Gesangsposse in den Rahmen des zierlichen Raumes einspannte. Auch wie sie die Seitenlogen neben der Bühne mitbenutzte.“ 8