- -

- 100%

- +

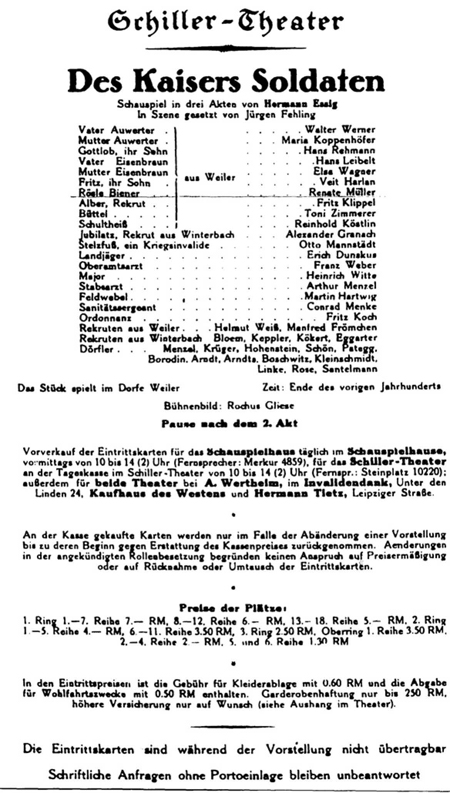

Den stärksten Eindruck und ihren künstlerischen Durchbruch erzielt Renate auf der Bühne in der Rolle als derbes, erdgebundenes schwäbisches Bauernmädel Rösle Biener in Hermann Essigs Uraufführung Des Kaisers Soldaten. Regisseur Jürgen Fehling gibt ihr hier die Gelegenheit, sich von einer ganz neuen Seite zu zeigen und vom Rollenfach der Lustspielnaiven und Salondame wegzukommen. Wir sehen Renate als triebhafte Bauerntochter, die ihren Bräutigam vor dem Wehrdienst retten will und ihn überredet, sich einen Finger abzuhacken. In dieser Rolle sind Charme und Schönheit unpassend. Renates blonde Haare sind unter einem Kopftuch versteckt und sie trägt ein derbes kariertes Kleid, dazu Holzpantinen. Mitte September 1929 beginnen die Proben mit den Kollegen: Maria Koppenhöfer (Mutter Auwerter), Walter Werner (Vater Auwerter), Elsa Wagner (Mutter Eisenbraun) Hans Leibelt (Vater Eisenbaum), Alexander Granach (Rekrut Jubilatz) und erneut mit Veit Harlan (Fritz Eisenbraun).

Fehling ist bereits damals eine Autorität in der Theaterszene, ein Könner, ein genialer Regisseur aber auch ein Wahnsinniger, was seine Theaterarbeit betrifft. Es gibt nicht viele Schauspieler, die die Kraft haben, seine Proben durchzustehen. Seine strenge, präzise und engagierte Regieführung ist gefürchtet. Während der wochenlangen Probenarbeit holt er das Letzte aus den Schauspielern heraus und legt bei Renate Empfindungen frei, die sie bewußt bis jetzt nicht gelebt hat. Renate ist in dieser Zeit so aufgewühlt, verzweifelt und unsicher, dass sie ihren Eltern gesteht: „Ich schaffe es nie, diese Anspannung ist nicht auszuhalten!“ - Aber Fehling spornt sie zu neuem Schaffen an, verlangt sprachliche Präzision und musikalische Modulation der Sprachtechnik. Mit Besessenheit feilt Renate an ihrer Rolle und übt noch stundenlang abends weiter und kann während Probenarbeit kaum schlafen. Als das Stück am 1. November 1929 im Schillertheater herauskommt, wird es für Renate ein großer persönlicher und künstlerischer Erfolg, an den sie nicht mehr geglaubt hatte.

Die Müller hat sich endgültig als professionelle Bühnenschauspielerin am Staatstheater etabliert und in einer Zeitung kann sie lesen: „Da wuchs, ohne dass man es merkte, eine junge Schauspielerin zur großen Künstlerin heran.“ Der Börsen-Courier: „Das zweiseitig engagierte Dorffräulein wird von Renate Müller mit Temperament gefüllt. Die Rolle liegt weit ab von dem ihr vertrauten Salonmilieu und wird von ihr ohne jede Differenz behauptet. Auch hier Wandlungsfähigkeit in überraschendem Maße.“ 31

Auch der Lokalanzeiger ist voller Lob: „Sehr viel Freude durfte man an Renate Müller haben. Wie sie das Bäuerliche, Frische und Einfache traf, wird sie manchen, der sie früher in modernen Rollen sah, angenehm überrascht haben.“ 32 Und Kerr über die „Müllerin“: „Das Maidle (bezaubernd von Renate Müller dahingelebt; mit einer gesetzten Dorfanmut; jung-madamig; derbhold) ... das Maidle will einen, der nicht drei Jahr beim Militär wegbleibt.“" 33

Und im 8-Uhr-Abendblatt hieß es: „Wie aber hätte der arme Essig, der nach Aufführung gierte, im kaiserlichen Deutschland ein anderes Finale machen können oder dürfen? Er läßt jedoch, ob unbewußt oder pfiffig, eine Chance offen: durch kleine Umbiegungen kann das ganze Stück ebenso ins Höhnisch-Antimilitaristische wie ins Triumphal-Militaristische gesteigert werden. Jürgen Fehlings Aufführung, ehrlich dem Dichter dienend, entschied sich, neutral wie dieser, für keine der beiden Tendenzen, wodurch allerdings leider der Militarismus das letzte Wort auf der Bühne wie im Stück losschmettert. Aber diese Aufführung war großartig in einer naturalistischen Unbarmherzigkeit, die mit der des Dichters wetteiferte, das furiose Pastorale symphonisch gliederte und durchkomponierte und wackere Schauspieler sich wacker ausleben ließen in Schreien, Brüllen, Schimpfen, Hauen, Holzen, Stechen. Die Zensur ‚sehr gut‘ gilt für alle.“34

Mit Hans Rehmann in „Des Kaisers Soldaten“, 1929

Premierenzettel von „Des Kaisers Soldaten“, Schiller-Theater, Berlin, November 1929.

Doch die BZ am Mittag meint über Fehlings Inszenierung: „Zweck und Sinn der Aufführung dieses (zwar absichtslos) militaristischen, die Zeit vorkriegsmäßiger Soldatenspielerei unbewußt glorifizierenden Stücks? An einer staatlichen Volksbühne! Wenn nur, um der Witwe des vor zehn Jahren gestorbenen Hermann Essig Aufführungshonorar zukommen zu lassen, dann gut. Aber die staatliche Schaubühne ist keine Wohltätigkeitsanstalt für Hinterbliebene. Oder: hat sich Fehling das Stück gewählt, weil es ihn mit besonderen Inszenierungsreizen lockte? Zu begreifen, aber es gibt zur Befriedigung wohl zu verstehenden Tatendranges zeitnähere Dramen, als dieses nur noch historisch anzusehende, aus Vorkriegsgeist geborene Stück. Als Aushebung, Rekrutentum, Soldatwerden noch im sozialen Leben, in der Volkspsyche eine Rolle spielen, die heute jahrhundertweit weg liegt. Jürgen Fehling legt den Hauptton auf die Komödie im Drama. Sein Thema ist die Militärseligkeit junger Bauernburschen, der Überschwang bebänderter Rekruten, das traditionelle Hingerissensein junger Dorfweiblichkeit. Saufen und Raufen. Klingklanggloribusch. Hier verläßt er alle Realistik und geht zur grotesken Typisierung. Aufmärsche, Übermut, Prügelei. - Sehr lustig, witzig hineinkomponiert in Rochus Glieses lächelndes Bühnenbild.“ 35

Und Renate über ihre Zusammenarbeit mit Fehling: „Selten habe ich so viel gelernt und für meine künstlerische Entwicklung gewonnen, wie damals unter Jürgen Fehlings herrlicher Regie.“ 36

Für Renate Müller überstürzen sich jetzt die Ereignisse: Rollen und Proben, Filmangebote und das Theater. Für Privatleben bleibt wenig Zeit. Beruflich hat sich Renate erfolgreich durchgesetzt, Intendant Jessner ist mit den Leistungen seiner Schauspielerin sehr zufrieden und setzt sie in seiner nächsten Produktion ein: Harte Bandagen, von Ferdinand Reyher. Das Stück behandelt ein zeitgemäßes Thema: den Sport, insbesondere den Boxsport. Mit der Hauptrolle wird Gustav Knuth vom Altonaer-Theater besetzt, der in Berlin damals noch völlig unbekannt ist. Ferner wirken die Kollegen Alexander Granach, Paul Bildt, Hans Leibelt, Lothar Müthel, sowie die Damen Lotte Lenja und Renate Müller (als Seidennutte Sybill) mit. Fritz Kortner inszeniert.

Nach einer langen Probenzeit von mehreren Wochen, muß Kortner - wegen anderer Theaterverpflichtungen - aus der Produktion aussteigen und Professor Jessner beendet die Arbeit.

Zur Premiere am 31. Dezember 1929 findet sich wieder geballte Prominenz im Staatstheater ein: Reichskanzler Hermann Müller, Reichstagspräsident Rudolf Hilferding, Albert Bassermann, Hans Albers u.v.a. sind die Silvestergäste von Jessner. Doch die Aufführung wird von der Kritik verrissen. Das Stück fällt mit Pauken und Trompeten durch, wird aber in dem Film Liebe im Ring wenige Monate später eine erfolgreiche Auferstehung finden.

Jessner hat als „bekennender Sozialdemokrat“ und „bekennender Jude“ die politischen und kirchlichen Konservativen weiterhin gegen sich. Aus diesem Grunde wird seine Repertoirepolitik immer wieder kritisiert: „Die Kritik am Staatstheater hat da einzusetzen, wo es nicht den Ausgleich zwischen dem beharrenden und dem vorwärtsweisenden Repertoire findet, wo es Lücken lässt. Diese Lücken sind heute, besonders am Staatlichen Schauspielhaus, groß. Das muß offen ausgesprochen werden. Das Staatstheater verschlingt ein Riesendefizit, weil nicht genug probiert wird. Hier liegt die einfache und banale Lösung. Die Theaterfrage am Gendarmenmarkt und am Knie ist kinderleicht zu beantworten. Sie hat nichts mit ‚modern oder unmodern‘ zu tun. Sie ist, das Banalste ist das Richtige: eine Fleißfrage. Jessner verbraucht zu viel Zeit mit Diplomatie, um Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen. Er hätte sie nicht nötig, wenn er arbeitete.“ 37 schrieb Jessner-Gegner Ihering bereits im März 1929.

Jetzt wird nach dieser „Blamagen-Inszenierung“ der Ton gegen Jessner noch schärfer und Ludwig Sternaux vom Berliner-Lokalanzeiger veröffentlicht unter der Überschrift: „Jessner k.o“: „Unbegreiflich die Wahl des Stücks. Dass die mit Fachausdrücken gespickte Sprache, ein deutsch, wie es im Sportpalast zu Hause, nur Eingeweihten und Gesalbten verständlich, ist das persönliche Pech dessen, der dort nicht Habitué ist. Jessner scheint es zu sein, es gehört das zweifelsohne zu den Aufgaben und Verpflichtungen des Generalintendanten. Aber nicht entgangen sein dürfte Herrn Jessner, der doch ein geistiger Mensch ist, die vollkommene geistige Öde dieses Opus, der sinnfällige Mangel an jedem seelischen Gehalt, die kindliche, ja kindische Naivität der Konstruktion, die grenzenlose Langeweile, die diese fünf Bilder atmen. In der Rolle des Boxers Phil Marvin ein neuer Mann: Gustav Knuth. Echt vielleicht in der unproportionierten Figur mit dem kleinen Kopf, dem ausdruckslosen Gesicht, aber im übrigen ohne Gestaltungskraft, ohne Wärme. Furchtbar ordinär Paul Bildt, ein Manager aus dem Scheunenviertel, wohlfeiler Kaschemmenhumor Alexander Granach. Billige Sportpalasttypen Hans Leibelt und Wolfgang Heinz. Die Weiblichkeit: Lotte Lenja und Renate Müller. Letztere hyperelegant, schöne Erscheinung, ganz jener Luxuspöbel, der in der Tiefe Sensationen sucht, Frau Lenja wieder eine dieser Gestalten, die alle Bars bevölkert, Halbwelt der Vorstadt.“ 38

Renate Müller (r) mir dem Ensemble von Ferdinand Reyhers „Harte Bandagen“, Staatstheater, Berlin 1930. Links: Lotte Lenja, daneben Gutsav Knuth.

Und der Berliner-Börsen-Courier seufzt: „Ein primitiver Reißer, stofflich pakkend. Boxer und Manager - naive Jungens, gerissene Jungens ... Training und Weiber: die ganze Atmosphäre der Trainingslager und Sportpaläste ist darin. Aber mit den Mitteln des alten Theaters dargestellt. Ein gutes Stück für ein Vorstadttheater oder für eine Reißerbühne...“ 39 Der konservative Arthur Eloesser schreibt in der Vossischen Zeitung: „Warum Renate Müller die Rolle von Lotte Lenja und Lotte Lenja die Rolle von Renate Müller spielte, darüber würde ich nachdenken, wenn ich nicht lieber vergessenen möchte. Das Staatstheater legt immer ziemlich harte Bandagen an, wenn es sich um das ganze Geschlecht handelt.“ 40 Doch Max Osborn schwärmt von der „bildhübsch-verlockenden Renate Müller“ 41

Gustav Knuth in seinen Erinnerungen: „Wir Schauspieler trugen an diesem Debakel noch die geringste Schuld. Dennoch: Wo immer ich mich in den nächsten Tagen zeigte, wurde ich auf dieses Fiasko angesprochen. Es war eine Qual! Eines Abends rettete ich mich ins ‚Kabarett der Komiker‘ am Lehniner Platz und dachte, hier würde ich endlich meine Ruhe finden. Aber nicht doch! Die fixen Kerle hatten bereits eine ätzende Szene über den Durchfall von

‚Harte Bandagen‘ in ihr Programm eingebaut. Den Rest gab mir jedoch ein Kollege, den ich auf einer Gesellschaft traf. Kaum hatte er meinen Namen aufgeschnappt, da sagte er: ‚Was? Wie heißen Sie? Knuth? Dann sind Sie das, der dem Jessner das Genick gebrochen hat!‘ Da merkte ich, wo ich war. Nämlich in Berlin. In dieser Stadt waren nicht nur die Kritiker hart. Auch das Publikum gab keinen Pardon.“ 42

Die sogenannte „Jessner-Krise“ kommt zum Höhepunkt und Jhering wettert am 2. Januar 1930: „Ein vergreistes Theater, eine lähmende Starre. Hoffnungslosigkeit, wenn nicht die Leitung wechselt. Es muß gesagt werden. Nichts falscher, als zu argumentieren: Jessner sei aus politischen Gründen zu halten. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Diese Frage hat mit Links und Rechts nichts mehr zu tun. Jessner ist heute weder links noch rechts. Er hat sich als Intendant abgenutzt. Wer diese Tatsache verschleiert, erweist Jessner selbst keinen Dienst. Der Regisseur Jessner wird sich wieder finden. Für ihn gibt es Aufgaben genug. Für den Intendanten Jessner gibt es keine Aufgaben mehr. So taumelt das Staatstheater zwischen Konventionalstrafe und Neuverpflichtungen hilflos hin und her! Kein Ziel, keine Disposition, keine Leitung. Von den sinnlos verschleuderten Geldern kann ein neues Theater leben! - Nein, die Geduld ist zu Ende. In einer Zeit, wo die öffentlichen Theater als kulturelle Institute ihre Existenz dringend zu erweisen haben, versagen die Schauspielhäuser vollends. Heute, wo nur durch Leistungen die Notwendigkeit staatlicher Zuschüsse erklärt werden kann, fällt hier alles auseinander. Wer Jessners gute Zeit mitgemacht hat, weigert sich, diese mitzumachen. Am Staatstheater gehört eine frische, unverbrauchte Kraft, eine geistig repräsentative Persönlichkeit - kein Regisseur und kein Schauspieler.“

Als Konsequenz der allgemeinen Verdrossenheit über seine künstlerische Stagnation und des Einflusses der politischen Rechten, wirft Leopold Jessner das Handtuch und legt die Leitung der Staatlichen Schauspielhäuser nieder. Am 20. Januar teilt er seinen Schauspielern in einem Abschiedsbrief mit: „Sehr verehrte Kolleginnen und liebe Kollegen! Nachdem ich von der Leitung des Staatlichen Schauspielhauses geschieden bin, ist es mir ein wirkliches Herzensbedürfnis, Ihnen noch einmal für die treue, kollegiale, hingebende Mitarbeit zu danken, die Sie mir während meiner beinahe elfjährigen Tätigkeit zuteil werden ließen. Es ist wohl nur selbstverständlich, dass eine Arbeit, die auf letzten Einsatz der Nerven gestellt ist, nicht immer eine völlig reibungslose sein kann: Sie darf es gar nicht sein, denn die Reibung erst erzeugt Funken. Aber ich kann Ihnen offen sagen, dass die Gesamterinnerung an die Zeit meiner Berliner Intendantentätigkeit ungetrübt und eine der schönsten meines Lebens bleibt. Wir haben zusammen manche Schlacht geschlagen, manchen Sieg erfochten und manche Niederlage erlitten. Aber über dem Einzelschicksal der jeweiligen Aufführung, des jeweiligen persönlichen Erfolges oder Mißerfolges fanden wir uns jederzeit in dem Gedanken, der allein der Sache des Theaters galt und in der wir uns wahrlich vom ersten bis zum letzten Tag verstanden haben. Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen und Ihrem neuen Leiter alles Gute in Ihrem Leben und in Ihrer Kunst.“

* * *

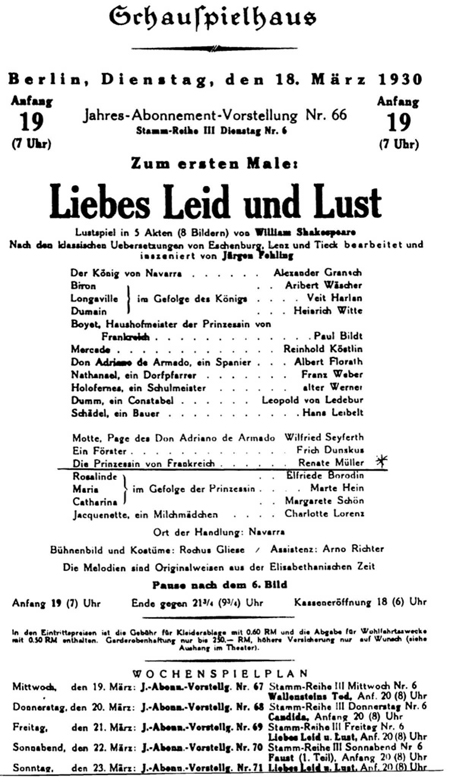

Unter Jessners Leitung wurde noch das nächste Stück beschlossen und disponiert: Liebesleid und -Lust von William Shakespeare.

Endlich geht Renates lang gehegter Wunsch, Shakespeare am Staatstheater spielen zu dürfen, in Erfüllung. Als Prinzessin von Frankreich hat sie wieder hervorragende Kollegen an ihrer Seite: Granach als König von Navarra, Aribert Wäscher spielt den Biron, Elfriede Borodin die Rosalinde, Hans Leibelt als Bauer Schädel, Albert Florath gibt den Don Adriano, Veit Harlan als Longaville und in der Rolle des Haushofmeisters sehen wir den renommierten Paul Bildt.

Fehling führt Regie und seine Probenarbeit ist wieder mal äußerst anstrengend. Fehling verlangt überaus exakte Intonation und kann in Renate erneut unbekannte Aspekte des Theaterspielens wecken. Premiere ist am 18. März 1930 im Staatstheater am Gendarmenmarkt.

Programmzettel, März 1930.

Richard Riedel schreibt in Der Tag: „Soll diese Aufführung einen Umschwung im Programm und Einstellung der Staatstheater bedeuten? Dann wollen wir sie, eine Frühlingsschwalbe nach diesem Winter unseres Mißvergnügens, doppelt freudig begrüßen. Es kommt selten vor, dass sich jemand an dieses sehr frühe Shakespeare-Lustspiel heranwagt. Es ist unverkennbar das unausgegoorene Frühwerk des Genies. Eben deshalb soll man es kennen und mit ihm dem großen Menschen Shakespeare näherkommen. Die innere Gegensätzlichkeit hatte der Spielleiter zart und doch wirksam herausgearbeitet.

Das anmutige und lebendige Damengefolge wurde von Renate Müller sympathisch geführt; der Übergang von der Heiterkeit zum Ernst gelang ihr, der Regie angepaßt: sinnvoll abgedämpft und wahr. Die Bühnenmusik wurde stimmungsvoll mit Originalmelodien aus der Elisabethanischen Zeit bestritten. Die Aufführung, vom Publikum sehr herzlich aufgenommen, ließ die kühne Hoffnung aufkommen, in den nächsten Spielzeiten den ganzen Lustspiel-Shakespeare zu sehen - so wie ihn Fehling für uns neu entdeckt hat: als rhytmisches naiv sinnfältiges Welterlebnis.“ 43

Mit Paul Bildt in „Liebesleid und Lust“, Staatstheater Berlin, März 1930.

Alfred Kerr kommentiert im Berliner Tageblatt: „I. Hätte Jürgen Fehling dieses Lustspiel des Anfängers William Shakespeare nicht ausgeurnt - man könnte trotzdem weiterleben. Darin bin ich seltsam. II. Eine Munterkeit, die keine wird. Eine Komik, die jemand mit etwas betretenem ‚hi,hi‘ zugibt. Warum soll man sich anstellen, als ob das lustig wäre. Mitmenschen! - unsere Lustigkeiten sind anders. ‚Heute ist heut.‘ IV. Und standen doch gute Mimen (wie Wäscher, Bildt, Granach, die Müllersche Renate, Fräulein Elfirede Borodin, Harlan) in sehr unkleidsamer Gewandung auf den Brettern. VIII. Shakespeares ärmliches Lustspiel ist Vorwand, um den Übergang zwischen Jessner und Legal auszufüllen. ... Neue Dramen und neue Dramatiker schwitzt auch Legal nicht aus der flachen Hand. Dramen in Auftrag zu geben, o Gott, schafft noch keine Dramatiker.“ 44

Jhering verreißt in seiner Besprechung das Stück, die Schauspieler und natürlich vor allem Jessner. Über Renate schreibt er: „Es ist eine Zumutung, Frl. Renate Müller, die in anspruchslosen Rollen möglich ist, in einer klassischen Partie herauszustellen. Renate Müller kann sich im Kostüm und in der klassischen Diktion nicht bewegen. Sie bleibt ausdruckslos und unbeholfen, matt, witzlos, mühselig.“ 45

Osborn schließt sich der Kritik an: „Renate Müller, Augenschmus wie stets, doch ohne rechten Charakter, und in der Rede besonders ungepflegt.“ 46

Trotzdem ist die Müller in die Reihe der Staatstheaterstars aufgerückt und ihr Vertrag soll auch für die kommende Spielzeit unter dem neuen Intendanten verlängert werden. Doch zur Vertragsunterzeichnung kommt es nicht mehr, denn Renate will sich nicht mehr fest an ein Theater binden und schlägt den neuen Kontrakt aus. Ab jetzt will sie sich auf ihre Filmkarriere konzentrieren. Sie verläßt vorzeitig das Staatstheater und gib ihre Rolle in Liebesleid und Lust an ihre Kollegin Margarete Schön ab.

In der Zukunft wird die Leinwand Renates ganze Arbeitskraft in Anspruch nehmen, denn die Angebote die ihr unterbreitet werden sind mehr als verlockend und Renate Müller stürzt sich voller Begeisterung in das neue Metier Film.

* * *

Die Leitung der Staatlichen Schauspielhäuser hat nun der Schauspieler und Regisseur Ernst Legal übernommen. Jessner bleibt noch bis März 1933 als Regisseur in Deutschland tätig, dann nehmen ihm die Nazis die schöpferische Kraft. Er emigriert 1937 in die USA, wo er als Präsident des „Jewish Club of 1933“ wirken kann. Letzter ehrende Höhepunkt seines Lebens wird sein 65. Geburtstag, auf dem Lion Feuchtwanger eine Festrede hält.

Leopold Jessner starb am 13. Dezember 1945 in Los Angeles an gebrochenem Herzen. Sein Nachruhm blieb im Gegensatz zu dem von Max Reinhardt blaß.

* * *

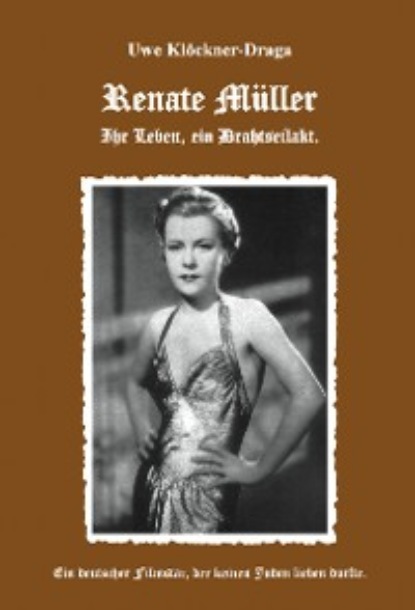

Portraitstudie aus dem Jahr 1930

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.