- -

- 100%

- +

Doch ein entscheidender Unterschied bleibt: die Landesgeschichte ist an die politischen Grenzen des Raumes gebunden; die Regionalgeschichte schafft sich ihre Grenzen durch ihre Fragestellung selbst (Hanisch 2000/2001, 47).

Über das Für und Wider der einen oder anderen Perspektive wurde schon viel geschrieben. Ebenso vielstimmig ist mittlerweile der Chor derjenigen, die die Diskussion über Landesgeschichte und Regionalgeschichte als Alternativen für überwunden halten. Der Historiker Ernst Hinrichs (1937–2009) hatte bereits 1985 auf die Vielfalt der Traditionen und Ansätze hingewiesen, die aus seiner Sicht Landesgeschichte ausmachten und daraus die Forderung einer „offenen Landesgeschichte“ abgeleitet, die sowohl selbstreflexiv als auch relational denke und sich durch ihre methodische Offenheit neues Terrain erobere. „Dann“, so Hinrichs, werde „es auch müßig sein darüber zu streiten, ob man sie Regionalgeschichte nennen sollte oder ob man bei der alten Bezeichnung bleibt“ (Hinrichs 1985, 18). Auch bei der Lektüre von Winfried Speitkamps Gedanken zum „Dilemma der Landesgeschichte“ (Speitkamp 2015) kommt das Projekt einer solchen als zeitgemäße „historische Regionalwissenschaft“ (Ebd., 85) zum Vorschein. Diese interessiert sich weniger für die Kategorie „Land“ als einen (vermeintlich) ontologischen Raum, denn für die Region als eine historisch wandelbare, vernetzte und durch unterschiedliche politische, wirtschaftlich-soziale, ökologische und kulturelle Faktoren konstituierte Kategorie.

„Problem“ Landesgeschichte

Landesgeschichte und Regionalgeschichte also alles eins in Wohlgefallen? Nicht ganz. Zum einen bezeugt schon der Umstand an sich, dass es Institutionen und Publikationsorgane gibt, die sich der einen oder anderen Ausrichtung verschreiben, den Verbleib von Unterschieden. Zum anderen wird die Landesgeschichte auch als Problemgeschichte beschrieben. So kommentiert der Historiker Wolfgang Schieder polemisch:

Die Landesgeschichte war ein politisch gezeugtes Kind der Weimarer Republik, sie verdankte ihre Entstehung dem Versailler Vertrag, durch den das Deutsche Reich im Osten (Westpreußen, Danzig, Oberschlesien), im Norden (Nordschleswig) und Westen (Elsaß-Lothringen, Eupen-Malmedy, Saarland) erhebliche Gebietsverluste hinnehmen mußte, denen solche in der Republik Österreich (Südtirol, sowie Gebiete in Kärnten und Steiermark) entsprachen. Den Österreichern wurde überdies von den Alliierten bekanntlich der Anschluß an das Deutsche Reich verboten (Schieder 2014, 151–152).

Die daraus in beiden Ländern resultierenden „fundamentalen Identitätskrisen“ hätten dabei Pate gestanden, dass historische, geografische und volkskundliche Forschungen in Deutschland und Österreich sich mit massiver politischer und finanzieller Unterstützung des Staates daran gemacht hätten, „die durch die Friedensverträge von 1919 festgelegten Grenzen durch wissenschaftliche Forschung kulturell zu überwinden und die historische ‚Einheit‘ der Deutschen (und auch der Österreicher) virtuell wiederherzustellen“ (Ebd., 152). Dabei habe man sich nicht an den Grenzen vor dem Ersten Weltkrieg orientiert, sondern nach einer überstaatlich gedachten, „imaginären ‚völkischen‘ Einheit aller Deutschen“ gesucht. „Man konstruierte sogenannte Kulturräume, welche die 1919 gesetzten staatlichen Grenzen bewußt ignorierten“ (Ebd.). Schieders zentraler Vorwurf lautet, dass die Landesgeschichte und die interdisziplinäre Geschichtliche Landeskunde „ihrer historischen Entstehung nach in diesen politischen Zusammenhang völkischer Geschichtswissenschaft“ gehörten und deren führende Protagonisten wie die Historiker Hermann Aubin (1885–1969), Franz Petri (1903–1993) oder Otto Brunner (1898–1982) diesen Weg unter „Verkennung des radikal imperialistischen Expansionsstrebens des Nationalsozialismus, in der Zeit des ‚Dritten Reiches‘“ fortgesetzt hätten. Regionalgeschichtliche Forschung der Gegenwart müsse sich dem stellen. Gegenwartsdiskussionen dürften sich nicht darauf beschränken, methodische Unterschiede zwischen Landesgeschichte und Regionalgeschichte zu reflektieren, sondern müssten sich (selbst) kritisch zu der „Tradition der politisch fehlgeleiteten Landesgeschichte“ verhalten (Ebd.).

Nun lässt sich Schieders Periodisierung im Detail kritisieren und mit gutem Recht auf ältere Wurzeln der Landesgeschichte weit vor den Friedensverträgen von Versailles und St. Germain verweisen. Doch im Kern wird seinem Monitum zuzustimmen sein: Eine postnationale Europäische Regionalgeschichte muss sich – gerade, wenn sie in Deutschland oder Österreich betrieben wird – auch ihrer problematischen Traditionsstränge in der völkischen Wissenschaft, sei es in der Landesgeschichte, sei es in der volksgeschichtlich grundierten Sozialgeschichte, bewusst sein. Letztlich wird dieser Anspruch aber in der aktuellen Fachdiskussion ohnehin nicht mehr negiert (Freitag 2018; Werner 2018). Werner Freitag etwa stellt in seinen Reflexionen zur „disziplinären Matrix der Landesgeschichte“ fest, dass in den landesgeschichtlichen Publikationen der Zwischenkriegszeit die unbewältigte Niederlage des Ersten Weltkrieges mit Händen zu greifen sei und dass nach 1945 die Landesgeschichte als „ein Kind der unbewältigten nationalsozialistischen Zeit und Spiegelbild restaurativer Tendenzen“ (Freitag 2015, 8) zu fassen sei. Detailliert zeichnet er die personellen Kontinuitäten und deren retardierende Wirkung auf die demokratische Neuformatierung der Landesgeschichte nach: „Auch nach 1945 blieben das deutsche Volk und seine Stämme Zielprojektionen der Landeshistoriker, allerdings verschwand der nationalistisch-chauvinistische, auf Korrektur der Grenzen abzielende Tenor“ (Ebd., 9).

Öffnung, Abgrenzung, Auszehrung

Ob die Entwicklung der Landesgeschichte in den danach folgenden Jahrzehnten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eher als Prozess der Öffnung oder Auszehrung gelesen werden kann, liegt letztendlich im Auge der Betrachterin oder des Betrachters. Festzuhalten bleibt, dass zwar die Präsenz der Vokabeln (und nachgelagerten Konzepte) von „Volk“ und „Stamm“ zunehmend schwand, dass aber ein stark verfassungsgeschichtlich und mediävistisch ausgerichteter Fokus der Landesgeschichte die Anknüpfungspunkte zu der sich zunächst sozial- und später kulturwissenschaftlich erweiternden

Neuzeitgeschichte reduzierte. Die Entwicklungen von Landes- und Regionalgeschichte waren auch Kinder des Kalten Krieges, dies insofern, als in den Warschauer-Pakt-Staaten Regionalgeschichte als marxistischer Gegenentwurf zu einer als bürgerlich-konservativ diskreditierten Geschichtsschreibung auftrat. In der DDR geschah dies speziell im Bezug zur Landesgeschichte, Hand in Hand mit einer später stückweise revidierten Abwertung der historischen Länder. Eine simple Binarität „alte“ Landesgeschichte versus „neue“ Regionalgeschichte wurde und wird den disziplinären Entwicklungen sicher nicht gerecht, selbst wenn manch zur Schau getragener Gestus theoriefernen Beharrens auf der einen und des gesellschaftswissenschaftlichen Aufbruchs auf der anderen Seite geeignet waren, diesen Eindruck zu erwecken.

Reiches Repertoire

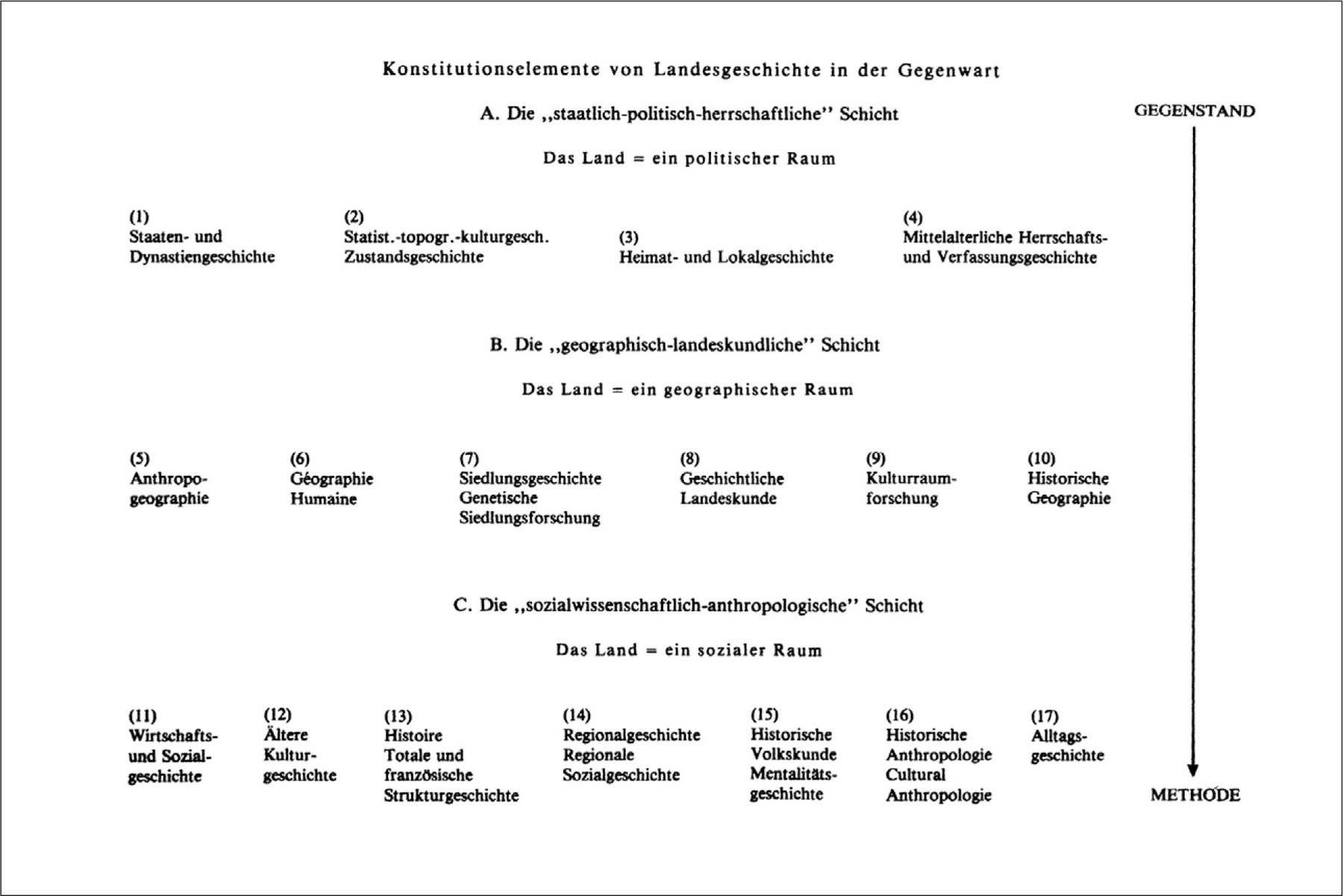

Der bereits eingangs zitierte Ernst Hinrichs begründete sein Konzept einer „offenen Landesgeschichte“ mit der enormen Breite wissenschaftsgeschichtlicher Vorstufen, (inter-)disziplinärer Kontexte und theoretischer Ansätze, aus denen heraus regional orientierte Geschichtsschreibung schöpfen konnte und kann. Die von ihm entworfene Matrix (Abb. 2) ist deshalb auch heute noch geeignet, um die Regionalgeschichte zu verorten.

Hinrichs Matrix ist zweifach chronologisch gegliedert. Drei verschiedene „Schichten“, also Forschungszugänge, sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden: erstens die staatlich-herrschaftliche Schicht (A), die die Kategorie Land als politischen Raum konzipiert, zweitens die geografisch-landeskundliche Schicht (B), die Land als geografischen Raum versteht, und schließlich drittens die sozialwissenschaftlich-anthropologische Schicht (C), die Land als sozialen Raum behandelt. Auch innerhalb dieser Schichten gliedert er (von links nach rechts) Ansätze unterschiedlichen Alters. In Hinrichs Darstellung wird dreierlei sichtbar: Zunächst verweist er auf die alten Vorläufer der herrschaftlich-politischen Landesgeschichtsschreibung in der spätmittelalterlichen Chronistik, in der genealogisch-staatsrechtlichen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts und der ökonomischstatistisch-topografischen Landesbeschreibung der Aufklärungszeit. Übrigens sind genau dieser epochale Kontext und diese Literaturkorpora auch zu adressieren, wenn es um die zweite von Hinrichs benannte Schicht, die der „geographisch-landeskundlichen“ Zugänge, geht. Die Nähe zur Geografie ist ein Konstituens von Landesgeschichte und Regionalgeschichte. Schließlich ist in der dritten „sozialwissenschaftlich-anthropologischen“ Schicht die für die Regionalgeschichte charakteristische Nähe zu sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Ansätzen, darunter die der französischen Annales-Schule, zu greifen, genau wie zu jüngeren kulturalistischen Zugängen aus dem Bereich der Neuen Kulturgeschichte, Historischen Anthropologie und Alltagsgeschichte.

Abb. 2 Konstitutionselemente von Landesgeschichte in der Gegenwart (Quelle: Hinrichs 1985, 5)

Landesgeschichte und/ oder Regionalgeschichte

Doch, um auf die zu Beginn des Kapitels zitierten Stimmen zurückzukommen, die die Unterscheidung zwischen Regionalgeschichte und Landesgeschichte in der aktuellen Wissenschaftspraxis für mehr oder minder obsolet halten, stellt sich die Frage, was an Trennendem bleibt, wenn es so viel Verbindendes gibt. Eine Antwort fällt schwer. Vielleicht muss sie offen bleiben. Andreas Rutz (2018) wählt in seinem Forschungsüberblick über landes- und regionalgeschichtliche Forschung in Europa den perspektivischen Kniff, einfach alle Formen regional orientierter Historiografie als „Landesgeschichte“ zu etikettieren. Er propagiert die Europäisierung der Landesgeschichte, ganz ähnlich wie Ferdinand Kramer (2011) dies unter Hinweis auf die Kleinräumigkeit des europäischen Kontinents tut. Kramer leitet das Potenzial der Landesgeschichte aus der historiografischen Bearbeitung der regionalen Dimension europäischer Geschichte ab. Und die Unterschiede? Die epochal starke Konzentration der landesgeschichtlichen Forschung auf das Mittelalter ist – wie bereits erwähnt – aufgebrochen. Mit der Öffnung zur neuzeitlichen Geschichte hat Landesgeschichte gerade in den föderal verfassten Staaten der Bundesrepublik Deutschland und der Zweiten Österreichischen Republik an gesellschaftlicher Relevanz gewonnen, weil sie das Bedürfnis nach „Bundeslandgeschichte(n)“ bedient. Die Schweizergeschichte wird, offensichtlich aufgrund des kleinräumig strukturierten und kantonal organisierten Föderalismus der Schweiz, weniger als Landes- denn als Regionalgeschichte verstanden und betrieben (Sonderegger 2011). Walter Rummel (2015) sieht nach wie vor markante Unterschiede zwischen Landes- und Regionalgeschichte und er kritisiert sogar, dass diese „leider durch die bisweilen nicht mehr beachtete, begriffsgeschichtliche korrekte Verwendung der Begriffe verwischt werden“ (Ebd., 31). Zum Kern verbliebener Unterschiede führt er aus:

So geht die Landesgeschichte in der Regel von einem administrativ vorgegebenen Raum aus, selbst wenn dieser nicht mehr existiert […]. Im Vordergrund darauf bezogener Forschungen stehen historische Verhältnisse, Entwicklungen, Erscheinungen, Personen und Ereignisse, die stark vom administrativen Gefüge des Raumes geprägt sind oder es zu sein scheinen und die ihrerseits in die Räume zurückwirkten. Für die Regionalgeschichte hingegen erschließt sich der Raum nicht durch Grenzen, sondern erst durch eine auf Prozesse und Strukturen bezogene Fragestellung. So betrachtet ist der Raum sekundär und konkret erst ein Ergebnis der Forschungen. Es sind daher jeweilige sozial-, wirtschafts- und kulturgeschichtliche Prozesse und Strukturen, die jeweilige Räume überhaupt erst ausprägten (Ebd.).

Dieses Zitat erinnert an jenes vom Kapitelbeginn. Das ist kein Zufall, denn im Kern adressiert es eben denselben Unterschied zwischen beiden Perspektiven, den auch bereits Ernst Hanisch ansprach.

Europäische Regionalgesichte

Verkompliziert wird die Verortung der Regionalgeschichte noch durch das Adjektiv „europäisch“, das in jüngerer Zeit die regionalgeschichtliche Denomination zu dem erweitert hat, was auch in dieser Einführung vertreten wird: eine am europäischen Problemhorizont orientierte, vergleichende historische Regionalforschung. Dass der europäische Horizont großes analytisches Potenzial für regionalhistorische Forschung besitzt, wird sich in zahlreichen Beispielen der Folgekapitel zeigen. Zum innovativen Charakter der Regionalgeschichte erscheint freilich noch ein relativierender Hinweis aus der Feder des Regionalhistorikers Miloš Řezník erwähnenswert. Er hält den Umstand, dass in den 1990er-Jahren Regionalgeschichte oft mit damals innovativen Zugängen wie Alltagsgeschichte und Mikrogeschichte identifiziert wurde, für ein Missverständnis. Denn die Anwendung alltags- oder mikrogeschichtlicher, historisch-anthropologischer oder historisch-demografischer Zugänge sei zwar meist, forschungspragmatischen Motiven folgend, im Rahmen von Regionalstudien angewandt worden, jedoch:

Soweit unter der Regionalgeschichte die Geschichte von konkreten Regionen verstanden wird, bleibt der regionalhistorische Wert dieser allgemeinhistorischen Forschungen im Grunde ein – gleichwohl bedeutendes – Nebenprodukt (Řezník 2019, 29–30).

Nebenprodukt oder nicht – die Offenheit der Regionalgeschichte für diverse historiografische Zugänge der Allgemeingeschichte gehört zu ihren großen Potenzialen. Diese Offenheit wird in Kapitel 3 anhand verschiedener Beispiele ausgelotet.

Drei Zugänge zur Regionalgeschichte

Für den Moment soll es nun genügen, eine annäherungsweise Definition dessen zu versuchen, was eine regionalhistorische Perspektive ausmacht. Stephen Jacobson et al. haben hierzu eine dreigliedrige Unterscheidung vorgeschlagen. Im Feld regional orientierter Geschichtsschreibung lassen sich demnach drei unterschiedliche Methodologien unterscheiden: erstens ein materialistischer, zweitens ein konstruktivistischer und drittens ein juridisch-institutioneller Ansatz (Jacobson et al. 2011, 15–16). Der materialistische Ansatz setzt im Gefolge der regionalhistorischen Agenda der französischen Annales-Schule in Regionalstudien die historische Entwicklung mensch licher Gesellschaften in Beziehung zu ihrer materiellen Umwelt. Dieser Weg sei – trotz der Konzentration vieler Werke der früheren Annales-Schule auf die Vormoderne – auch einflussreich für wirtschafts- und sozialhistorische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert, z. B. für die Untersuchung regionaler Muster der industriellen Entwicklung und Unterentwicklung. Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte stehen in einem Naheverhältnis zueinander.

Ein zweiter, konstruktivistischer Zugang richtet seine Aufmerksamkeit auf die Konstruktion ethnischer, religiöser und nationaler Identitäten. Das Verhältnis zwischen den Entwicklungen regionaler und nationaler Identitäten steht hier ebenso zur Debatte wie regionale Erinnerungskulturen und z. B. die Erfindung von Traditionen (Hobsbawm & Ranger 1983; Küster 2002).

Im Rahmen eines dritten, juridisch-institutionellen Ansatzes findet das Adjektiv „juridisch“ auf private, öffentliche, zivil- und kirchenrechtliche Rechtsordnungen Anwendung. Die Kategorie des Institutionellen wird hier auf politische und kirchliche Körperschaften angewendet. Beide waren in der Geschichte Europas wichtige Akteure der politischen Definition von Regionalität: Die italienischen Stadtrepubliken, die Fürstbistümer des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, die mehreren hundert geistlichen und weltlichen Träger von Grund- oder Landesherrschaft sind – auch – notwendiger Bezugspunkt regionalhistorischer Forschung.

Literaturtipps

Ellis, S. G. & Michailidis, I. (Hg.). (2011). Regional and Transnational History in Europe. Cliohworld readers: Bd. 8. PLUS-Pisa University Press.

Freitag, W., Kißener, M., Reinle, C. & Ullmann, S. (Hg.). (2018). Handbuch Landesgeschichte. De Gruyter Oldenbourg.

Hinrichs, E. (1985). Zum gegenwärtigen Standort der Landesgeschichte. Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte: Neue Folge der „Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen“, 57, 1–18.

Hirbodian, S., Jörg, C. & Klapp, S. (Hg.). (2015). Methoden und Wege der Landesgeschichte. Landesgeschichte: Bd. 1. Jan Thorbecke Verlag.

1Anm.: Die Lebensdaten bereits verstorbener Personen werden bei der erstmaligen Nennung in Klammern angeführt.

2. Region als Konzept und historischer Gegenstand

In der aktuellsten historischen Literatur fehlt es nicht an Beispielen eines ratlosen Umgangs mit der Regionskategorie, der sich oft damit zufrieden geben muss, die Unschärfe des Terminus zu konstatieren und auf mögliche Funktionskontexte zu verweisen (Řezník 2019, 30).

Wer sich mit Region als Konzept und historischem Gegenstand beschäftigt, wird in Quellensprache und Forschungsliteratur des deutschsprachigen Raumes vor allem auf zwei Begriffe stoßen: Land und Region. Der lateinische Regionsbegriff wurde schon in der Antike in Bezug auf geografische Einheiten verwendet und bedeutete „Richtung“, „Lage“, „Grenze“, „Gegend“, „Landschaft“ oder auch „Stadtbezirk“ (Stauber 2009, 858; Stowasser 1997, 434). Zunächst wurde der Terminus insbesondere auf die Stadtviertel Roms bezogen, dann auf die Binnenlandschaften Italiens. Als Beispiel für eine solche geografische Verwendung heißt es bei Julius Caesar (100 v. Chr.– 44 v. Chr.) etwa:

Auximo Caesar progressus omnem agrum Picenum percurrit. cunctae earum regionum praefecturae libentissimis animis eum recipient exercitumque eius omnibus rebus iuvant. […] item ex finitimis regionibus quas potest contrahit cohortes ex dilectibus Pompeianis (Caesar 2014, Liber I, 15, 26–29).2

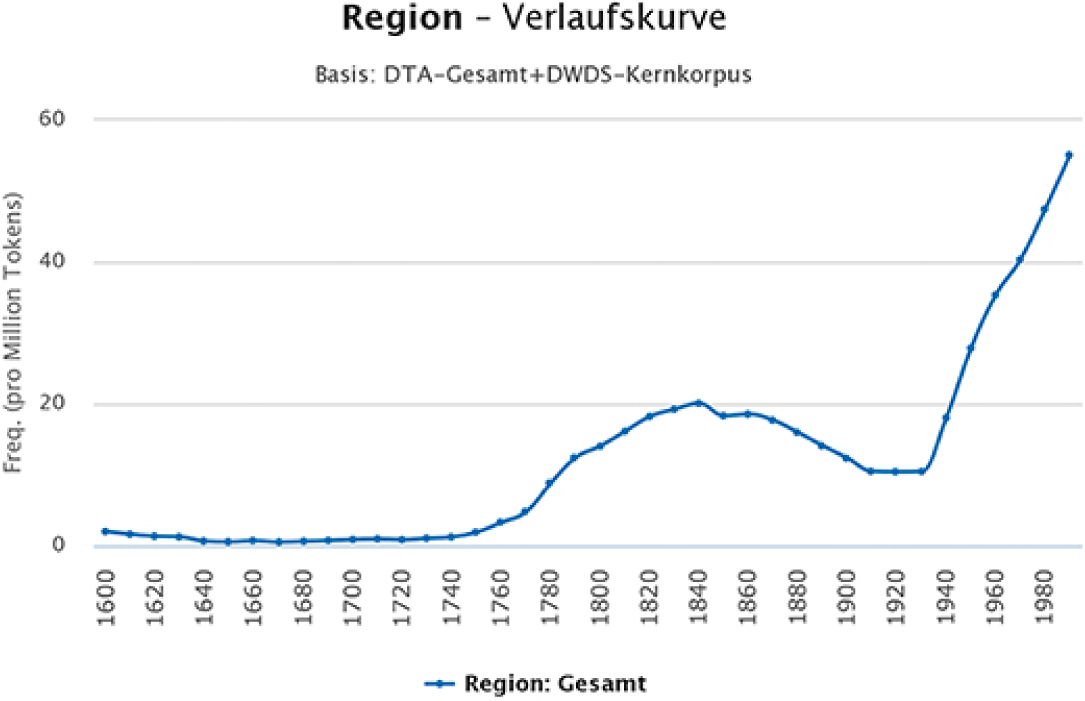

Řezník weist in seinen Reflexionen zu Regionalität als historischer Kategorie darauf hin, dass die Frequenz des Regionsbegriffs in der deutschen Sprache einer bemerkenswerten Entwicklungskurve folgt.

Das „Digitale Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart“ (DWDS) ist ein für Historikerinnen und Historiker immens hilfreiches Tool aus den digitalen Geisteswissenschaften bzw. Digital Humanities. Im Falle des Suchwortes „Region“ zeigt es den interessanten Befund auf, dass der Begriff im Deutschen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein keine Rolle spielt, dass seine Verwendung Mitte des 19. Jahrhunderts einen ersten Peak erreicht und dass die eigentliche Karriere des Substantivs „Region“ im Deutschen mit dem Zweiten Weltkrieg beginnt.

Abb. 3 Wortverlaufskurve „Region“ im DWDS (Quelle: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 2020, dwds.de)

Um diese quantifizierende Feststellung durch einen qualifizierendhermeneutischen Zugang zu ergänzen, um ins 18. Jahrhundert, also die Zeit des ersten merklichen Aufkommens des Begriffs, vorzustoßen, bieten sich die monumentalen enzyklopädischen Werke der Zeit an, in denen immense Bestände zeitgenössischen Wissens gesammelt und dokumentiert wurden.

Historische Lexika als Quellen

Wenn solche Nachschlagewerke herangezogen werden, ergeben sich unterschiedliche Befunde. Johann Heinrich Zedlers (1706–1751) Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste (Johann Heinrich Zedlers Universal-Lexicon Online, zedler-lexikon.de), ein Mammutwerk, zwischen 1731 und 1754 in mehr als 60 Bänden verlegt, widmet der Kategorie „Region“ keinen eigenen Artikel. Aber im 1737 erschienenen sechzehnten Band wird dem Begriff „Land“ ein Beitrag gewidmet. Land wird hier sowohl mit dem lateinischen terra als auch regio übersetzt.

Land – Regio – Terra

Dominant ist in diesem Lemma eine geografische Definition im Sinne geomorphologischer und klimatischer Bedingungen, die bestimmte Landnutzungen erlauben. Allerdings nimmt der Artikel eine Zweiteilung vor. Er unterscheidet zwischen dem natürlichen und dem politischen Status eines Landes. Ersterer beinhaltet die bereits genannten „natürlichen“ Bedingungen, Letzterer Faktoren wie den Bevölkerungsreichtum, Lage und Ausstattung von Siedlungen sowie Militärisches.

Ein weiteres, breit rezipiertes lexikalisches Großunternehmen des deutschen Sprachraumes wurde von Johann Georg Krünitz (1728–1796) begründet und erschien zwischen 1773 und 1858 in 242 Bänden (Oeconomische Encyclopädie Online, kruenitz1.uni-trier.de). Die Oekonomische Encyclopädie oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirthschaft widmet dem Regionsbegriff ein eigenes, wenngleich sehr kurzes, Lemma (Bd.121/1812, 646).

Naturwissenschaftlicher Regionsbegriff

Region wird hier naturwissenschaftlich konzipiert als „1) Kreis, als Luftregion; 2) eine gewisse Gegend, der Erde, des Himmels, wie auch des menschlichen Körpers“ (Ebd.). Auf verschiedene Zusammenhänge (Atmosphäre, Erdoberfläche, Körper) angewendet, wird hier also vor allem der partikulare Charakter der Kategorie greifbar. Wesentlich ergiebiger ist auch im Krünitz das Lemma „Land“ (Bd. 59/1793, 396–404).

Land als Festland

Land wird definitorisch zunächst in drei Grundkategorien differenziert: Erstens Land als Festland im Gegensatz zu dem mit Wasser bedeckten Teil der Erdoberfläche im Sinne von lateinisch aridum, littus, terra, aber auch continens, im Französischen terre, continent. Zweitens als Festlands-Erdoberfläche in Abhängigkeit von der Landnutzung.

Landnutzung

Hier werden landwirtschaftlich nutzbares und ackerbaulich fruchtbares Land (lat. ager, arvum, fundus, solum; franz. terre), das Land im Gegensatz zur Stadt (lat. ager, campus, rus; franz. campagne, pays) sowie flaches Land im Gegensatz zum Gebirge unterschieden.

Herrschaft

Die dritte Grundkategorie repräsentiert einen politischen Landesbegriff, den eines durch herrschaftliches Wirken abgegrenzten Teils der Erdoberfläche. Land wird hier verstanden als ein „von einer ganzen großen Völkerschaft bewohnter und einem Ober=Herrn unterworfener Theil der Erdfläche, Lat. Provincia, Regio, Principatus, Regnum, Territorium; Fr. Contrée, Païs, Terre“ (Ebd., 398). Für die Leserinnen und Leser unserer Einführung ist der Befund nicht ohne Ironie, dass der Regionsbegriff in Form der lateinischen regio just hier erscheint, Region mithin einen politischen Landesbegriff repräsentiert, der die Kategorie Herrschaft (regio, regnum, rex, regis) in den Vordergrund rückt. Gerade die Regionalgeschichte, die nach eigenem Selbstverständnis Regionalität bevorzugt nach sozioökonomischen, sozialökologischen und kulturellen Kriterien konzipiert, verwendet einen Begriff, der dem Politischen entspringt.

Wie dem auch sei, das Lemma „Land“ der Krünitz’schen Enzyklopädie bietet interessante Lesefrüchte und es schließt mit einem Merkspruch für das Land, der auch für die Definition von Regionalität dienlich ist. Die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Land, sind in folgende Zeilen zusammengebracht:

Wo der Schiffer fährt ans Land, littus.

Wo zum Feldbau fettes Land, solum.

Wo der Bauer baut sein Land, agrum.

Wo der Bürger liebt sein Land, patriam.

Wo viel Viehzucht auf dem Land, ruri.

Wo der Herr beschützt sein Land, regionem.

Das erfreuet Stadt und Land, incolas (Bd. 59/1793, 404).

Den deutschen Sprachraum verlassend, sollte ein weiteres sehr wichtiges Lexikon des 18. Jahrhunderts erwähnt werden. Die Encyclopédie von Denis Diderot (1713–1784) und Jean-Baptiste le Rond d’Alembert (1717–1783) widmet der Region einen sehr umfangreichen Artikel. Auch hier findet zunächst ein naturwissenschaftlicher Wortgebrauch