- -

- 100%

- +

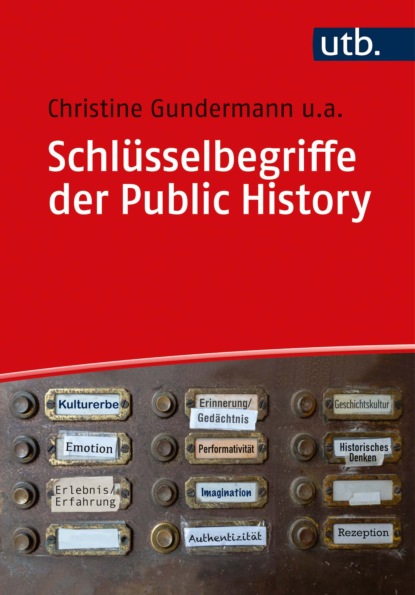

Wir haben uns nach reiflicher Überlegung entschieden, hier nicht den Begriff der Vermittlung als Schlüsselbegriff der Public History zu präsentieren – wohl wissend, dass dieser Terminus außerhalb von Forschungsinstitutionen ein zentrales Arbeitsfeld von Public Historians bezeichnet und als solches beworben wird. Stattdessen stellen wir mit dem Historischen Denken einen Begriff in den Mittelpunkt, der unserer Meinung nach aktuell am besten erfasst, wie sich Menschen eigentlich systematisch Geschichte aneignen oder sich mit Geschichte auseinandersetzen. Dieser Begriff ist nicht nur hierarchiefreier als der Vermittlungsbegriff und verzichtet damit auf eine implizite Top-down-Perspektive, sondern er ist auch domänenspezifisch. Wir stellen hier also zentrale Theoreme und Prinzipien aus der Geschichtsdidaktik vor, weil wir der Überzeugung sind, dass sich so am besten Bildungsangebote qualitativ untersuchen und weiterführend gestalten lassen – und zwar dezidiert für den Bereich der Public History.

Uns ist bewusst, dass diese Auswahl keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und von anderen anders getroffen worden wäre, dass sie also nur das sein kann – ein exemplarischer und fokussierter Blick auf ein weites Themenspektrum. Viele zentrale Begriffe eröffnen ein Feld, das nicht ohne den Bezug zu oder eine Abgrenzung von anderen Begriffen auskommt. Wir haben uns in solchen Fällen für die Verwendung von Informationsboxen entschieden. Diese sind grau gekennzeichnet und fassen kurz und prägnant unser Verständnis dieser Begriffe und ihre Bezüge zu den von uns vorgestellten Schlüsselbegriffen zusammen. In jedem Artikel wird ein kurzer historiografischer Blick auf den jeweiligen Begriff und dahinterliegende Konzepte geworfen. Im Fokus steht aber die aktuelle Ausformung der Schlüsselbegriffe, die zunächst in ihrer theoretischen Tiefe und dann im Hinblick auf ihre spezifische Operationalisierung für die Public History systematisch befragt werden. Dabei präsentieren wir keine (vermeintlich) neutrale Beschreibung aller Ansätze, sondern wählen gezielt und deutend die Ansätze aus, die unserer Meinung nach entscheidend für eine gelingende transdisziplinäre Kommunikation im Feld der Public History sind. Unsere Beiträge verstehen sich daher immer auch als Teil eines aktuellen Forschungsdiskurses.

Dieses Buch ist als Einführung gedacht. Masterstudierende, für die in deutschsprachigen Ländern hauptsächlich Public-History-Studien angeboten werden, können sich so kompakt und über die eigene geschichtswissenschaftliche Teildisziplin hinaus schnell und sicher im Feld orientieren. Lehrende der Public History können dieses Buch ebenfalls nutzen, um gezielt einzelne, gegebenenfalls fachfremde Schlüsselbegriffe aufzugreifen und so über (teil-)disziplinäre Grenzen hinweg Denkmodelle transdisziplinär zu verorten und die facheigenen theoretischen Konzeptionen auf ihre Stärken, Leerstellen oder potenziellen Erweiterungen hin zu überprüfen. Wir haben in unserer Lehre die Erfahrung gemacht, dass sich auf diese Weise gerade transdisziplinäre Lehrveranstaltungen wesentlich besser planen und durchführen lassen, und hoffen, dass unser Buch auch hier einen positiven Beitrag für andere Lehrende innerhalb und außerhalb historischer Institute leisten kann. Die Beiträge zu den einzelnen Schlüsselbegriffen können also jeweils für sich gelesen werden. Sie sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet und bedienen damit keine implizite Logik. Wo nötig, werden Bezüge zu den anderen Schlüsselbegriffen oder zu Informationsboxen an anderen Stellen hergestellt. Insofern kann ein Nachschlagen im Sach- und Personenregister hilfreich sein; prinzipiell sind alle Artikel jedoch auch so verständlich. Drei bis fünf Literaturtipps zum Ein- bzw. Weiterlesen schließen die jeweiligen Artikel zu den Schlüsselbegriffen ab, eine Gesamtbibliografie findet sich am Ende des Buches.

Unser Buch soll Interessierten unabhängig von der eigenen Hausdisziplin oder Expertise eine Einführung in grundlegende Denkmodelle und theoretische Ansätze der Public History geben und damit vor allem eines gewährleisten: eine kooperative und reflexive Kommunikation über Fachgrenzen hinweg, die eine gemeinsame Erforschung von Geschichte in der Öffentlichkeit fördert, die Public History als wissenschaftliche Disziplin stärkt und letztlich auch vielfältige positive Einflüsse auf Praxisfelder der Public History ermöglicht.

1 „In its simplest meaning, Public History refers to the employment of historians and the historical method outside of academia: in government, private corporations, the media, historical societies and museums, even in private practice. Public Historians are at work whenever, in their professional capacity, they are part of the public process. An issue needs to be resolved, a policy must be formed, the use of a resource or the direction of an activity must be more effectively planned – and an historian is called upon to bring in the dimension of time: this is Public History.“ Robert Kelley: Public History: Its Origins, Nature, and Prospects, in: The Public Historian 1/1 (1978), S. 16–28, hier S. 16.

2 Charles C. Cole, Jr.: Public History’s Influence on Historical Scholarship. Public History: What Difference Has it Made?, in: The Public Historian 16/4 (1994), S. 9–35, hier S. 11.

3 Faye Sayer: Public History. A Practical Guide, London 2015, S. 2.

4 Irmgard Zündorf: Zeitgeschichte und Public History (Version: 2.0), in: Docupedia-Zeitgeschichte, 6.9.2016, DOI: https://doi.org/10.14765/zzf.dok.2.699.v2.

5 Zum Beispiel Thomas Cauvin: Public History. A Textbook of practice, New York 2016; Sayer: Public History; Cherstin Lyon u. a.: Introduction to Public History. Interpreting the Past, Engaging Audiences, Lanham (MD) 2017; David Dean (Hg.): A Companion to Public History, Hoboken (NJ) 2018. Irmgard Zündorf und Martin Lücke stellen mit der ersten deutschsprachigen Einführung zumindest zwei Leitkonzepte (Geschichts- und Erinnerungskultur) vor, ohne diese Auswahl jedoch näher zu begründen, Martin Lücke/Irmgard Zündorf: Einführung in die Public History, Göttingen 2018.

6 Marko Demantowsky: What is Public History, in: ders. (Hg.): Public History and School. International Perspectives, Berlin/Boston 2018, S. 3–37, hier S. 26.

7 Siehe hierzu: Simone Rauthe: Public History in den USA und der Bundesrepublik Deutschland, Essen 2001, S. 88 f.

8 Vgl. Juliane Tomann/Jacqueline Nießer: Public and Applied History in Germany – Just another Brick in the Wall of the Academic Ivory Tower?, in: The Public Historian, 41/4 (2018), S. 11–27, hier S. 18.

9 Einführend: Bernd Schönemann: Geschichtsdidaktik, Geschichtskultur, Geschichtswissenschaft, in: Hilke Günther-Arndt (Hg.): Geschichts-Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, 5. Aufl., Berlin 2011, S. 11–22; Jörn Rüsen: Auf dem Weg zu einer Pragmatik der Geschichtskultur, in: Ulrich Baumgärtner/Waltraud Schreiber (Hg.): Geschichts-Erzählung und Geschichts-Kultur. Zwei geschichtsdidaktische Leitbegriffe in der Diskussion, München 2001, S. 81–97, hier S. 89 f.

10 Einführend: Christine Gundermann: Public History. Vier Umkreisungen eines widerspenstigen Gegenstandes, in: dies. u. a. (Hg.): Geschichte in der Öffentlichkeit. Konzepte – Analysen – Dialoge, Berlin 2019, S. 87–114, hier S. 105 ff.

11 Wie in der bereits vorgestellten Definition von Irmgard Zündorf ersichtlich oder etwa bei Habbo Knoch: Wem gehört die Geschichte? Aufgaben der „Public History“ als wissenschaftlicher Disziplin, in: Wolfgang Hasberg/Holger Thünemann (Hg.): Geschichtsdidaktik in der Diskussion. Grundlagen und Perspektiven, Frankfurt a.M. 2016, S. 303–346, hier S. 304.

2Authentizität

2.1Einleitung

Nachdem im Frühjahr 2019 die Kathedrale Notre-Dame de Paris durch einen Brand in großen Teilen stark zerstört wurde, schien eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt für unbestimmte Zeit verloren. Es war der Spieleanbieter Ubisoft, der in dieser Situation mit einer bis dahin beispiellosen Marketing-Strategie in die Öffentlichkeit trat und die Kathedrale interessierten Menschen zugänglich machen wollte: digital und in Form des Spiels Assassin’s Creed Unity. Das Spiel war 2014 auf den Markt gebracht worden, es ist der achte Teil der erfolgreichen Assassin’s-Creed-Reihe und ist im Paris der Französischen Revolution angesiedelt. Als Spieler_in bewegt und kämpft man sich durch die Stadt und versucht eine Verschwörung aufzudecken. Dabei wohnt der Avatar verschiedenen historischen Ereignissen wie dem Sturm auf die Bastille bei und begegnet auch historischen Persönlichkeiten. In diesem Spiel ist auch eine detaillierte Darstellung von Notre-Dame enthalten. Mit einem kostenlosen Download wollte Ubisoft nun für kurze Zeit „allen Spielern die Chance geben, die Schönheit der Kathedrale in Assassin’s Creed Unity auf dem PC zu erleben“.1 Damit betonte der Spieleanbieter erneut das besondere Spielerlebnis aufgrund der detailgetreuen digitalen Nachbauten von historischer Architektur.

Der Focus2 spekulierte in diesem Zusammenhang, dass die für die digitale Rekonstruktion im Spiel gesammelten Daten sogar beim Wiederaufbau der Kirche eine entscheidende Rolle spielen könnten – es sei die genaueste Rekonstruktion, die aktuell verfügbar sei. Es erschien dabei selbstverständlich, dass die in der Spielreihe dargestellte Architektur zentrale Merkmale einer historisch authentischen Darstellung von Geschichte erfüllte. Die Behauptung des Spieleanbieters wurde selbst nicht in Frage gestellt und erschien evident. Hier zeigen sich nicht nur die Effizienz einer langjährigen Marketingstrategie und die Potenziale einer Digital Public History; das Beispiel zwingt uns auch, über Authentizität als Garant und Kernmerkmal ‚echter Geschichte‘ nachzudenken.

Historische Themen faszinieren die Menschen, insbesondere wenn ihre Darstellungen mit dem Label der Authentizität etikettiert werden. Popularisierte Geschichte in Form von Melodramen, Theaterstücken, TV-Dokumentationen, Computerspielen oder etwa Comic-Historiografien bedient diese Faszination und perpetuiert damit das, was allgemeiner auch als Geschichtsboom bezeichnet wird. Das Versprechen von Geschichten als ‚wahre Geschichte‘ fungiert dabei auch als Werbefaktor, wodurch Authentizität zum Element von Branding wird.3

Als ökonomische Strategie hat sich dieses Phänomen längst etabliert4 und wurde bereits kritisch untersucht.5 Fast immer geht es dabei um Fragen des Produktdesigns: Einem ‚authentischen‘ Produkt sieht man seine Kommerzialisierung nicht an und es suggeriert gleichzeitig eine genaue Einpassung in den Lebensstil und Selbstentwurf der anvisierten Konsument_innen. Im Versprechen der Authentizität findet eine Verknüpfung von Objekt und Subjekt statt, wobei die Erzeugung von Nostalgie (vgl. Infobox) hierbei eine zentrale Rolle spielt, wie nicht zuletzt das Beispiel von Assassin’s Creed Unity zeigt.

Im Bereich der Public History ist oftmals unklar, was genau mit dem Verweis auf die ‚echte Geschichte‘ gemeint ist. Im weitesten Sinne geht es um einen referenziellen Bezug zur Vergangenheit, der anzeigt, dass die Darstellung authentisch ist. Gleichzeitig wird aber auch ein authentisches Erlebnis beim Konsumieren von Geschichte beworben. Das Versprechen von Authentizität bezieht sich also sowohl auf Darstellungen (z. B. im Museum oder Film) als auch auf die Wahrnehmung und Gefühle der Besucher_innen bzw. Teilnehmer_innen, wobei ein Zusammenhang zwischen beiden Aspekten besteht, auf den wir unten nochmals zurückkommen werden. In der Public History erscheint Authentizität insofern allgegenwärtig und bezieht sich auf ein semantisches Feld, in dem auch Qualitäten wie ‚glaubwürdig‘, ‚zuverlässig‘, unmittelbar‘ und eben ‚echt‘ angesiedelt sind.

Vielfältige Bedeutungen

Der Begriff Authentizität ist in mehreren Wissenschaftsfeldern, darunter in der Geschichtswissenschaft, der Kulturwissenschaft, den Critical Heritage Studies und der Medienwissenschaft, von zentraler Bedeutung. Ohne ihn lassen sich öffentliche Repräsentationen von Geschichte nicht analysieren. Dabei gibt es bis heute keine umfassende und eindeutige Definition von Authentizität, die die mannigfaltigen Bedeutungen in historischer und aktueller Perspektive einzufangen vermag.6 Lange wurde der Begriff in der Geschichtswissenschaft im Kontext von Quellenkritik verwendet oder galt anderen

Disziplinen wie der frühen Volkskunde, die sich der Suche und Bewahrung des Authentischen verschrieben hatten, als Ausgangspunkt für ihre fachliche Formierung.7 Inzwischen ruft er in wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Verhandlungen von Geschichte

Diskurse auf, die sich um Original, Kopie und Fälschung sowie Echtheit und Triftigkeit drehen, aber auch um Ursprünglichkeit im Sinne einer Unmittelbarkeit im Erfahren und Erleben einer Person.

Im Folgenden veranschaulichen wir das Bedeutungsspektrum von Authentizität, denn für die Interpretation von Angeboten öffentlicher Geschichte ist es unseres Erachtens hilfreich, Authentizität als Analysekategorie zu nutzen, jedoch zugleich auch nötig, den Begriff als Quellenbegriff zu verstehen. Darüber hinaus weisen wir auf spezifische Fragen an Authentizität bzw. ‚authentische‘ Repräsentationen von Geschichte hin, die in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen gestellt werden. Ferner zeigen wir, dass Authentizität einerseits eine Konstruktion ist und sich andererseits auf die Qualität einer Relation zwischen Menschen und historischen Objekten bezieht. In der Public History ist der Begriff von Widersprüchen gekennzeichnet, denn er changiert zwischen der Beglaubigung von Echtheit einerseits sowie deren Simulation andererseits und ist zudem zwischen historischem Ereignis, repräsentiertem Objekt und Wahrnehmung des Objektes angesiedelt. Zugleich weist er eine paradoxale Struktur auf, insofern Authentizität immer medial vermittelt und damit auch medial hergestellt ist: Was als authentisch gilt, muss zunächst als solches ausgewiesen werden, sodass Authentizität immer eine Zuschreibung von außen ist.8 Zunächst werden wir Authentizität begriffsgeschichtlich verorten und dann auf gegenwärtige Verwendungsweisen eingehen, die wir schließlich exemplarisch an vier praxisnahen Fallbeispielen aus der Public History operationalisieren.

Nostalgie

Nostalgie bezeichnet eine besonders emotionale Form der Zugewandtheit zur Vergangenheit. Der Begriff stammt aus dem Griechischen (nóstos: Rückkehr, Heimkehr; álgos: Schmerz) und wurde vom 17. Jahrhundert bis weit ins 20. Jahrhundert hinein synonym zum neueren Begriff des Heimwehs gebraucht. Heimweh/Nostalgie ist durch eine zeitliche und eine örtliche Dimension gekennzeichnet. Heimweh ist das Sehnen nach einem Ort, der erst aus der zeitlichen Distanz, im Prozess der Entfernung, als Heimat und damit Ort der Zugehörigkeit erkannt wird. Nostalgie und Heimweh bezeichneten bis Ende des 19. Jahrhunderts eine Nervenkrankheit, an der insbesondere Soldaten teils schwer, in manchen Fällen sogar tödlich erkrankten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, im Zuge zunehmender sozialer und örtlicher Mobilität, wurde Heimweh/Nostalgie pädagogisiert. Das rückwärtsgewandte Sehnen nach einem verlassenen Ort war nun unreifen Kindern und Heranwachsenden vorbehalten, die erst lernen mussten, die Trennung von Eltern und Zuhause zu erdulden. Erst in den 1970er Jahren erfolgte in der Bundesrepublik eine Ausdifferenzierung des Heimwehbegriffes entlang der Raum- und Zeitdimension. Unter Nostalgie verstand man nun zunehmend die sehnsüchtige Zuwendung zur Vergangenheit, die zumeist als besonders harmonische Zeit erinnert wurde. Heimweh hingegen bezeichnete das sehnende Verlangen nach einem verlassenen Ort. Die 1970er Jahre gelten gar als nostalgisches Jahrzehnt. Als Reaktion auf die Erfahrung des beschleunigten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Wandels und auf die Strukturumbrüche, die den Übergang zur Postmoderne markierten, wurde die Zukunftszuversicht der Moderne abgelöst von der Sehnsucht nach der vorgeblichen Stabilität vergangener Zeiten. Der Nostalgie-Boom manifestierte sich in einer Wiederentdeckung von Vergangenheit, vor allem in Formen des Konsums, die Geschichte als wenig konfliktreich und identitätsfördernd für eine Mehrheitsgesellschaft präsentierte. Später wurden Gedächtnis und Erinnerung (vgl. Kap. 4) dann zu neuen Leitbegriffen einer verstärkt kulturgeschichtlich orientierten Geschichtswissenschaft. Mit der Temporalisierung des Nostalgiebegriffs erfolgte auch zunehmend seine Entpathologisierung. Nostalgie ist kein Leiden mehr, sondern bezeichnet die Fähigkeit der emotionalen Selbstregulation. Heute stehen technologische Retrotrends und Vintage-Designs für einen identitätsstabilisierenden Umgang mit Geschichte. Nostalgisch zu sein verweist auf das Bedürfnis nach besonderer Nähe zu einer als positiv erinnerten Vergangenheit und zugleich auf die Einsicht in deren mediale Vermitteltheit.

Leseempfehlung

Becker, Tobias: Rückkehr der Geschichte? Die „Nostalgie-Welle“ in den 1970er und 1980er Jahren, in: Fernando Esposito (Hg.): Zeitenwandel. Transformationen geschichtlicher Zeitlichkeit nach dem Boom, Göttingen 2017, S. 93–117; Schrey, Dominik: Analoge Nostalgie in der digitalen Medienkultur, Berlin 2017.

2.2Begriffsgeschichte

Der Begriff der Authentizität speist sich aus verschiedenen Quellen und ist mit den Bereichen des Rechts, der Theologie, der Philosophie und der Künste verbunden; in der Geschichtswissenschaft spielt er erst seit wenigen Dekaden eine tragende Rolle. In einem Lexikoneintrag der Ästhetischen Grundbegriffe geben die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Susanne Knaller und der Germanist Harro Müller einen detaillierten Überblick über die verschiedenen Verwendungen und Veränderungen des Begriffs, der aus dem Griechischen stammt.9

Glaubwürdigkeit vs. Original

Wurde das Wort authentikós (echt, zuverlässig, richtig) zur Bezeichnung der Glaubwürdigkeit von Schriften in Bezug auf eine_n Urheber_in verwendet, beinhaltete das lateinische Wort authenticus darüber hinaus auch die Bedeutung ‚beglaubigt‘.10 Hier zeigt sich ein Zusammenhang von Authentizität, Autor_in und Autorität, der in verschiedenen Sprachen zu finden ist.11 Der lateinische Begriff bezeichnete außerdem auch ein ‚Original‘, das sich von einer Kopie unterscheidet.12 Einerseits geht es also um den Inhalt von Schriftstücken und andererseits um ein ganz bestimmtes Exemplar. Ähnlich lässt sich auch die Bedeutung des Begriffs in seiner weiteren Verwendung unterscheiden: Bezeichnete das Adjektiv ‚authentisch‘ im Mittelalter die Glaubwürdigkeit eines Textes,13 so wird es im 20. Jahrhundert im Sinne von original und echt verwendet.14 Im 18. und 19. Jahrhundert findet sich der Begriff hingegen nur selten, auch wenn in verschiedenen Bereichen Konzepte anzutreffen sind, die unser heutiges Verständnis von Authentizität vorbereitet haben.15

Kunst und Literatur

In seiner Schrift über die Nachahmung griechischer Kunstwerke (1755) konstatierte Johann Joachim Winckelmann, dass nur die „Nachahmung der Alten“ es möglich mache, in der Kunst Größe zu erlangen.16 Hiermit legte er den Grundstein für eine Theorie der Originalität und Echtheit, die später auch in die Geschichtswissenschaft hineinwirkte und deren Authentizitätsverständnis im 20. Jahrhundert mitbestimmte. Zugleich vollzog sich in der Literatur des 18. Jahrhunderts eine Hinwendung zur Empfindung und Sinnlichkeit, die – wie sich am Beispiel von Briefliteratur und Autobiografien zeigen lässt – auf einer Rhetorik der subjektiven Ausdruckssprache beruhte.17 Susanne Knaller verweist in diesem Zusammenhang auf die paradoxale Struktur, die sich später auch im Authentizitätsbegriff wiederfindet, denn die Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit der dargestellten Gefühle war Effekt einer literarischen Konstruktion.18 Die Empfindsamkeit, die in der Literatur zum Ausdruck gebracht wurde, bezog sich dabei sowohl auf die Gefühle der Autor_innen als auch auf die (Selbst-)Wahrnehmung der Leser_innen. Damit steht das Literaturverständnis im Zusammenhang mit moralphilosophischen Überlegungen, die sich mit dem Verhältnis des Menschen zu sich und zu anderen beschäftigen, wie diese beispielsweise bei Jean-Jacques Rousseau zu finden sind, der das Selbstverhältnis als Treue des Menschen zu seiner inneren Natur konzipiert.19 Mit dem Interesse für einerseits die Kunst ‚der Alten‘ und andererseits die Empfindungen von Autor_innen und Leser_innen deutet sich im 18. Jahrhundert eine Unterscheidung an, die heute begrifflich als Objekt- und Subjektauthentizität gefasst wird, d. h., Authentizität kann sich auf die Eigenschaft eines Objekts beziehen oder auf das Selbstverständnis von Personen bzw. den Selbstentwurf von Subjekten.

Realismus und Objektivität

Mit der Etablierung naturwissenschaftlicher Erklärungsmodelle im 19. Jahrhundert veränderte sich auch der Wirklichkeitsbegriff, der zunehmend mit dem Postulat des Objektiven einherging. In der Literatur des Realismus wurde die Welt dokumentierend beobachtet, wobei der Wahrheitsgehalt der Darstellung sowohl durch den Einsatz rhetorischer Mittel als auch durch die authentisierende Instanz der Künstler_innen garantiert wurde, deren Empfindungen jetzt nicht mehr von Interesse waren. Das Aufkommen der Fotografie ging dann mit der Vorstellung einer unmittelbaren Abbildung der Wirklichkeit einher, da fotografische Aufnahmen vermeintlich automatisch und ohne „schöpferische Vermittlung des Menschen“ zustande kommen.20 Auch wenn sich weder für literarische Werke noch für fotografische Abbildungen in der zeitgenössischen Diskussion der Begriff ‚Authentizität‘ finden lässt, tragen die Vorstellungen von Realismus und Objektivität zu unserer heutigen Konzeption von ‚Authentizität‘ bei.

Das authentische Kunstwerk

Erst Mitte des 20. Jahrhunderts hat Theodor W. Adorno ‚Authentizität‘ als ästhetiktheoretischen Begriff eingeführt. Gemeinsam mit Max Horkheimer diagnostiziert er in der Dialektik der Aufklärung (1947), dass es „mit fortschreitender Aufklärung […] nur die authentischen Kunstwerke vermocht [haben], der bloßen Imitation dessen, was ohnehin schon ist, sich zu entziehen“.21 In seinen späteren Schriften definiert er Authentizität als „Zauberwort“, das den Charakter von Werken bezeichnet, „der ihnen ein objektiv Verpflichtendes, über die Zufälligkeit des bloß subjektiven Ausdrucks Hinausreichendens, zugleich auch gesellschaftlich Verbürgtes verleiht“.22 An anderer Stelle beschreibt er authentische Kunstwerke als „ihrer selbst unbewußte Geschichtsschreibung ihrer Epoche“.23

Während Adornos Interesse der Authentizität von Kunstwerken gilt, verwenden Philosophen wie Jürgen Habermas, Jean-Paul Sartre oder Charles Taylor den Begriff mit Blick auf den Menschen und zur Auseinandersetzung mit dem menschlichen Selbst-Bewusstsein, der Lebensführung oder Lebensweise.24

2.3Gegenwärtige Begriffsverwendung

Auch gegenwärtig ist die Verwendung des Begriffs ‚Authentizität‘ vielgestaltig. Zur Systematisierung haben Knaller und Müller vorgeschlagen, heuristisch zwischen Objekt- und Subjektauthentizität zu unterscheiden,25 wobei sich Erstere auf die Eigenschaft eines Objekts bezieht, die empirisch überprüft werden kann, und Letztere als Form des Selbstverständnisses zu verstehen ist, das mit spezifischen Vorstellungen von Identität in Zusammenhang steht.26 Dass zwischen diesen beiden Formen von Authentizität eine Wechselwirkung besteht, haben unter anderem die Historiker Achim Saupe und Martin Sabrow mit Hinweis auf die Aneignung (vgl. Infobox in Kap. 8.2) von Geschichte angesprochen.27

Authentische Objekte

Objekte gelten dann als authentisch, wenn es sich um Originale handelt. Ihre Echtheit bezieht sich auf Urheberschaft oder Historizität, auf der ihre Aura (vgl. Infobox) oder pastness (vgl. Infobox in Kap. 11.1) beruht und durch die sie sich von Fälschungen, Imitationen und Kopien unterscheiden. Um ein Gemälde beispielsweise als ‚echten‘ Rembrandt oder ein Schriftstück als ‚historisches Dokument‘ anzuerkennen, bedarf es Expert_innen, die Objekte auf der Grundlage von wissenschaftlichen Methoden und spezifischen Bewertungskategorien authentifizieren. Es ist also die Autorität der Expert_innen, die Objekten Authentizität verleiht, wobei die Authentifizierung zugleich mit Hierarchisierungen einhergeht, denn letztendlich wird durch ihre Bewertung das Werturteil festgelegt, welche Objekte zu bewahren und zu schützen sind (vgl. Kap. 7 Heritage und Kulturerbe).