- -

- 100%

- +

In den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts bäumten sich gegen diese Vertragsbrüche und gegen die anhaltende Besiedlung der ihnen vertraglich zugesicherten Territorien vor allem die Stämme der Plains- und Prärieindianer ein letztes Mal auf. Die Schlacht am Little Big Horn River am 25. Juni 1876 mag hierfür als Symbol stehen. Doch so spektakulär und geschichtsträchtig diese Schlacht und der Sieg der indianischen Verbündeten über die 7. US-Kavallerie von Lieutenant Colonel Custer auch gewesen sein mag, so sieht die blutige Bilanz der militärischen Auseinandersetzungen zwischen US-Soldaten und den indianischen Verteidigern ihres Landes in der Zeit der sogenannten Indianerkriege zwischen 1790 und 1891 eindeutig anders aus. Den hierbei gefallenen 2.283 Soldaten stehen ca. 400.000 indianische Tote gegenüber.16 Dabei starben viele bei grausamen Gemetzeln und Massakern der US-Kavallerie. Hundert Jahre später rüttelten Bücher wie Dee Browns „Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses” (1970) und Kinofilme wie Arthur Penns „Little Big Man“ oder Ralph Nelsons „Soldier Blue – Das Wiegenlied vom Totschlag“ (beide ebenfalls aus dem Jahr 1970) viele junge 68er auf. Durch die zeitlicher Nähe zu den Vietnam-Kriegs-Massakern der US-Army in My Lai aber auch zum neu entstehenden indianischen Widerstand brachten sie das Thema des Völkermords an den nordamerikanischen Indianern wieder in die politische Öffentlichkeit. Dabei war die reale Dimension dieser Gemetzel erheblich brutaler und barbarischer als die schon teilweise schwer erträglichen filmischen Darstellungen:

Nach Sonnenuntergang, am 28. November 1864, verließ Colonel J. M. Chivington mit seiner Truppe „Fort Lyon“ im Bundesstaat Colorado. In der Dunkelheit ließ der Oberst ein Camp umstellen, in dem sich 500 Indianer zur Nacht rüsteten. … Als Indianer den Aufzug der weißen Soldaten bemerkten, informierten sie erschrocken ihren Führer, der die weiße Fahne und die Fahne der Weißen zum Zeichen seiner Friedfertigkeit aufziehen ließ. … Ohne jede Ankündigung … und Pardon wurde das Camp gestürmt. Zuerst machten sie sich über die Männer her … Dann waren die entsetzten Frauen an der Reihe, deren Schreie nach und nach verstummten. Nun waren nur noch die Schreie der Kinder zu hören, dann verstummten auch sie … Als sich nichts mehr regte, was indianisch war, schnitten die weißen Soldaten die reglosen Körper auf. Sie trennten den Frauen die Brüste ab, und dann, Höhepunkt der gespenstischen Nacht, skalpierten sie die Opfer. Am Ende lagen 450 grausam zugerichtete Menschen, wo noch wenige Stunden zuvor die Idylle des Nachtlagers geherrscht hatte.17

Bei der Rückkehr nach Denver wurden Chivingtons Truppen, die an ihren Hüten abgeschnittene Brüste und Genitalien, Skalpe von Kindern und große abgezogene Hautfetzen der massakrierten Cheyenne befestigt hatten, von der Bevölkerung begeistert begrüßt und gefeiert.

Ähnlich wie das Sand-Creek Massaker verliefen zahlreiche weitere Gemetzel, wie z. B. das Massaker am Washita River, ebenfalls an Cheyenne-Indianern:

Die im Winter 1868 in einem Lager am Washita River lagernden Cheyenne unter ihrem Häuptling Black Kettle litten Hunger, da die von der Regierung versprochenen Lebensmittellieferungen ausblieben. Zahlreiche junge Krieger wollten diesen Zustand nicht länger hinnehmen und machten sich auf in die ehemaligen Jagdgründe am Smoky Hill. Der Indianeragent Wynkoop eilte zu Black Kettle und bat ihn, die jungen Krieger zurückzuhalten.

„Unsere weißen Brüder entziehen uns die Hand, die sie uns am Medicine Lodge gereicht haben, aber wir werden versuchen sie festzuhalten“, sagte Black Kettle. Doch immer wieder brachen junge Krieger auf, um Nahrung zu beschaffen und sich für die gebrochenen Versprechen zu rächen. General Sheridan wollte das unterbinden und ein abschreckendes Beispiel geben, was den Indianern bevorstand, wenn sie aufbegehrten.

Anfang November 1868 wurde Black Kettle bekannt, dass Truppen unter George Armstrong Custer auf dem Weg waren, und er bat, seinen Stamm in der Nähe von Fort Cobb lagern zu lassen. Der Kommandant des Forts lehnte ab, er gab jedoch die Zusicherung, Black Kettle würde nicht angegriffen, wenn er und seine Krieger ruhig blieben. Aber die Vernichtung seines Dorfes war bereits beschlossen.

Im Morgengrauen des 27. November 1868 kamen Custers Truppen. In der Nacht hatte es geschneit, und Nebel lag über dem Lager. Die Indianer hatten nicht bemerkt, dass Custers Truppen vor dem Lager ausschwärmten. Custer hatte klare Weisungen erhalten und gedachte diese mitleidlos auszuführen, um sich nach seiner einjährigen Zwangspause erneut zu profilieren. Mit dem Angriffssignal des Hornisten und unter den Klängen der Regimentskapelle, die den Militärmarsch der 7. Kavallerie spielte, stürmten die Truppen in das schlafende Dorf, ohne auf Widerstand zu stoßen, und das Massaker begann. Die fast nackt aus ihren Zelten in den Schnee flüchtenden Indianer wurden niedergemacht. 103 Indianer wurden binnen Minuten getötet, 53 Frauen und Kinder gefangengenommen. Über 800 Indianer-Ponys wurden auf Befehl von Custer erschossen.18

Es mag ein trauriges Zeugnis über den Zivilisationsgrad des weißen Amerika sein, dass gerade in Nähe dieser Stätten übelster Massaker an den Cheyenne Ortschaften die Namen der beiden Kriegsverbrecher „Chivington“ und „Custer“ tragen und beide über 150 Jahre später immer noch als Helden von Teilen der weißen Bevölkerung ver- und geehrt werden.

Die sogenannten Indianerkriege endeten mit dem Massaker von Wounded Knee im Jahr 1890, 16 Tage, nachdem der Lakota-Medizinmann Sitting Bull bei seiner Festnahme durch indianische Polizisten in Kanada erschossen wurde. 300 meist unbewaffnete Indianer, darunter viele Frauen, Kinder und Alte, waren unter Führung ihres an einer schweren Lungenentzündung erkrankten Häuptlings Spotted Elk (Big Foot) auf dem Weg zur Pine Ridge Agency, um dort bei Häuptling Red Cloud in Sicherheit den harten Winter überstehen und Schutz vor den sie verfolgenden Soldaten finden zu können. Keinen Tagesritt von Pine Ridge entfernt trafen die Minneconjou-Lakota nahe des Flüsschens Wounded Knee, in der Nähe jenes geheimen Ortes, an dem die Lakota das Herz des in Fort Robinson, Nebraska, ermordeten Häuptlings Crazy Horse bestattet haben sollen, auf Soldaten und wurden durch diese zu einem Lagerplatz der Kavallerie gebracht. Dort wurden sie von dem zu diesem Zeitpunkt noch die Operation leitenden Major Samuel Whiteside recht fair behandelt. Den entkräfteten Indianern wurden Zelte und Proviant übergeben, und der Regimentsarzt kümmerte sich um den erkrankten Häuptling, vor dessen Zelt sogar ein Ofen aufgebaut wurde. Die Situation änderte sich am späten Abend, als Colonel J. W. Forsyth mit dem Rest der 7. US-Kavallerie eintraf und die Leitung der Gesamtoperation übernahm. Forsyth feierte mit seinen Soldaten die Festnahme Big Foots – es wurde massenhaft Whiskey getrunken. Ein indianischer Zeuge, der sich von den Soldaten unbemerkt angeschlichen hatte, hörte bereits in der Nacht, dass die alkoholisierten Soldaten immer wieder in Rachegedanken aufgrund der Niederlage am Little Big Horn und des Todes von George Armstrong Custer verfielen und warnte daraufhin seine Leute. Als am kommenden Tag die Indianer entwaffnet werden sollten und sich dabei ein Krieger, der nach Aussagen eines Nachfahren von Big Foot schwerhörig gewesen ist, weigerte sein Gewehr abzugeben und bei der Rangelei bei seiner Entwaffnung sich ein Schuss aus seinem Gewehr löste, eröffneten die Soldaten sofort mit Gewehren und später auch mit Hotchkiss-Kanonen das Feuer auf das indianische Camp.

Laut Zählung starben bei diesem Massaker 153 Minneconjou-Lakota, viele waren verwundet und einige konnten auch schwerverletzt in die umliegenden kleinen Rinnen und Schluchten (Ravines), in denen auch einige Frauen und Kinder Zuflucht gefunden hatten, entkommen. Die Soldaten forderten die sich dort versteckenden Lakota auf, aus den Ravines hochzukommen, dann würden sie medizinisch versorgt werden. Für diejenigen, die diesen Worten glaubten, und dies war die Mehrzahl der sich dort verbergenden Lakota, sollte ihr Vertrauen tödliche Folgen haben. Sobald sie den oberen Rand der kleinen Senken erreicht hatten, wurden sie durch die Soldaten erschossen.

Die Bilder des im Schnee liegenden steif gefrorenen Leichnams von Big Foot und der in Massengräber geworfenen Leichen der getöteten Lakota zählen bis heute zu den meistverbreiteten Aufnahmen jener Zeit und sind damit Zeugnisse jenes grausamen Mordens und Tötens der US-Kavallerie, das noch am 30.12.1975 offiziell durch das US-Verteidigungsministerium als legitime Schlacht bezeichnet wurde.

Eine weitere zentrale Todesursache für viele Native Americans lag in den Folgen von Unterernährung und Hunger. Diese wiederum korrespondierten mit drei Entwicklungen.

Erstens starben viele Indianer an Unterernährung verbunden mit Erschöpfung im Rahmen ihrer territorialen Vertreibung und Zwangsumsiedlung – entweder direkt im Verlauf dieser ethnischen Säuberungsaktionen oder aber, da es in den zugewiesenen Reservationsgebieten kaum ausreichende Jagd-, Fischerei- oder Anbaumöglichkeiten gab.

Zweitens wurden einige Reservate permanent so verkleinert bzw. nach dem „General Allotment Act“ von 1887, auch „Dawes Act“ genannt, so parzelliert, dass die zugewiesenen Parzellen auf die Dauer für die Ernährung der Familien kaum ausreichend waren.

Drittens wurden mit der gezielten Ausrottung der Bisons den nordamerikanischen Indianern eine ihrer wesentlichsten Lebensgrundlagen entzogen.

„Der Bison war alles für die Indianer. Er war ihr Leben. Er war Tag und Nacht. Was sie sahen, rochen, aßen oder anfassten, bestand aus Bison. Er war das Zentrum ihrer Kultur.“ Bisons lieferten nicht nur ausreichend Fleisch für die Ernährung. Bisonmägen dienten lange Zeit als Koch- und die Blase als Aufbewahrungsbehälter. Hirn, Niere und Leber wurden als Gerbmaterial eingesetzt. Gegerbtes Fell mit und ohne Haare wurde zur Herstellung von Decken, Winterkleidung, Material für Sättel, Zeltplanen, Satteltaschen und Bekleidung genutzt. Ungegerbte Rohhaut diente der Herstellung von Aufbewahrungsboxen, Trommeln, Messerscheiden usw. Seile und Schnüre wurden aus Bisonhaar gedreht, und aus Haut- und Hufresten wurde Leim gekocht. Hörner wurden als Löffel, Trink- und Pulverhörner verwendet, Zähne und Knochen dienten der Schmuckherstellung und Bisonschädel als Altarbestandteile bei indianischen Zeremonien. Die Sehnen konnten als Nähmaterial oder Bogensehnen genutzt werden, und der getrocknete Büffeldung ersetzte oftmals Holz als Feuerungsmaterial.19

Somit wird deutlich, dass die Beziehung zum Bison gerade für die Plains- und Prärieindianer auch erheblich deren Kultur als nomadische Jäger determinierte. Die systematische Ausrottung der Büffel in den USA betraf die indianischen Völker daher sowohl existentiell als auch kulturell und war eindeutig Bestandteil geplanter Ausrottungspolitik. „(Büffeljäger) haben in den vergangenen zwei Jahren mehr zur Lösung der ärgerlichen Indianerfrage beigetragen als die gesamte Armee in den vergangenen 30 Jahren. Sie zerstören damit den Proviant der Indianer … Sendet ihnen (den Büffeljägern, MK) Pulver und Blei …, lasst, um einen dauerhaften Frieden zu sichern, sie töten, häuten und handeln, bis alle Büffel ausgerottet sind.20

Und General William Tecumseh Sherman wurde zitiert mit seiner Aussage „Es wird klug sein, all jene Sportsmänner aus England und Amerika zu einer großen Büffeljagd einzuladen, um richtig Tabula rasa zu machen.“21 Tausende Jäger strömten in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in die Great Plains, wobei jeden Tag ca. 5000 Bisons abgeschlachtet wurden. 1875 war die südliche und 1882 die nördliche Bisonherde der USA ausgelöscht. Mit ursächlich hierfür war auch, dass 1870 in Deutschland ein neuartiges Gerbverfahren entwickelt wurde, dass Bisonhaut zu hochwertigem Leder werden ließ. Allein in diesem Jahr wurden über 2 Millionen Bisons getötet. Lag die Zahl der Bisons in Nordamerika bis zum 16. Jahrhundert bei über 50 Mio. Tieren (manche Wissenschaftler gehen sogar von einer Zahl von über 80 Millionen Tieren aus), so lebten nach der systematischen Ausrottung 1889 in den USA gerade noch ca. 542 Exemplare und in Kanada ca. 250 Exemplare.22 Andere Zählungen ergaben, dass es in den USA 1884 gerade noch 325 und 1902 gar nur noch 23 frei lebende Bisons (Pelican Valley) in den USA und in Kanada nur 8 frei lebende Büffel gab.

Mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert nahm der Genozid an den Indianern ein neues Gesicht an. Die militärische Bekämpfung und Massaker wurden nun vor allem durch Strategien der „Pazifizierung“ und der kulturellen Entwurzelung und Entfremdung (Ethnozid) abgelöst. Die Indianer sollten aus ihren bisherigen gemeinschaftlichen Lebensformen herausgelöst und im Sinne der europäischen Ideologie individuellen Grundbesitzes „zivilisiert“ werden. Ich will dies anhand einiger Beispiele kurz aufzeigen.

Am 8. Februar 1887 unterzeichnete Präsident Grover Cleveland den „General Allotment Act“, der die Aufteilung indianischer Ländereien an einzelne Familien vorsah. Eine solche Denkweise widersprach völlig der indianischen Tradition, dass Land niemals in Privatbesitz übergehen könne. Territorien würden zwar von den jeweiligen Völkern für Jagd, Fischerei, Sammeln von Wildpflanzen (Kräuter, Wurzeln, Rinden, Wildreis, wilde Rüben usw.) und Ernte angebauter Pflanzen (Mais, Kürbis, Bohnen usw.) genutzt und als Lebensraum definiert und auch gegenüber anderen indianischen Völkern entweder verteidigt oder aber erobert. Doch prinzipiell gilt für traditionelle Indianer bis heute „Mother Earth is not for sale“, denn sie verstehen sich in symbiotischer Einheit mit allen sie umgebenden Dingen, Pflanzen und Tieren ihrer Territorien.

Nun sollten also die Reservationsländereien nach einem ausgeklügelten System privatisiert werden, wobei der damit verbundene weitere Landraub erst einmal verdeckt blieb. Nach dem Gesetz sollte jedes Familienoberhaupt 160 acres (ca. 480 km2), jeder unverheiratete Mann 80 acres und jedes Kind 16 acres erhalten. Dies klingt zwar nach großen Flächen, ist jedoch in Anbetracht der Größe der eigentlichen indianischen Gebiete, selbst der Reservationsgebiete, nur ein Bruchteil des Landes. Das nicht verteilte Land sollte dann an weiße Siedler durch das BIA langfristig verpachtet werden.

1888 sollte ein Folgegesetz vor allem die Zerschlagung der „Great Sioux Reservation“ regeln. Statt einem gemeinsamen großen Reservat sollten in diesem Gebiet sechs kleine Reservationen entstehen und dann das restliche Land zur Besiedlung durch Weiße freigegeben werden (über 36.000 km2). Allerdings lehnten die Lakota mehrheitlich bei einer Befragung (traditionell müssen 75 % der befragten männlichen Lakota bzw. der auf dem Reservat lebenden Indianer solche Gesetze unterzeichnen) dieses Gesetz ab. Langfristig konnten sie aber diese Zersiedelungspolitik nicht verhindern.

Ein weiteres Folgegesetz aus den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts erlaubte dann den indianischen Eigentümern den Verkauf dieser zugewiesenen Ländereien, zunächst bis zu maximal 120 acres und später die gesamten 160 acres.

Dabei wurden Verkauf oder aber auch Verpachtung ebenfalls durch das Bureau of Indian Affairs vorgenommen, das dann die Transaktionen managte, die Einnahmen kassierte, verwaltete und den verkaufenden oder verpachtenden Familien ihr Geld irgendwann auszahlte.

Dies ist bis heute noch so. Die Pachtgebühr kassiert das gesamte Jahr über das BIA und zahlt dann die wenigen Centbeträge pro acre zum Jahresende/-anfang an die indianischen Eigentümer aus. Solche Verpachtungen laufen dann noch über sehr lange Zeiträume.

1914 war von den US-Reservationen 1 % im Besitz des Staates, 19 % im Privatbesitz indianischer Familien und 80 % im Besitz des Stammes, der diese Ländereien wiederum bis heute an weiße Farmer und Rancher, Firmen und Industrien verpachten kann.

Bei den Lakota der Pine Ridge Reservation sind z. B. ca. 25 % des Gebiets für einen Zeitraum von 50 Jahren an Weiße verpachtet. Wohin die Einnahmen dann tatsächlich gehen, ob damit das Wohl der jeweiligen Stämme und Gemeinden gemehrt wird und ob die Investition dieser Gelder im Interesse der Mehrheit der jeweiligen Reservationsbewohner ist, mag an dieser Stelle dahingestellt bleiben.

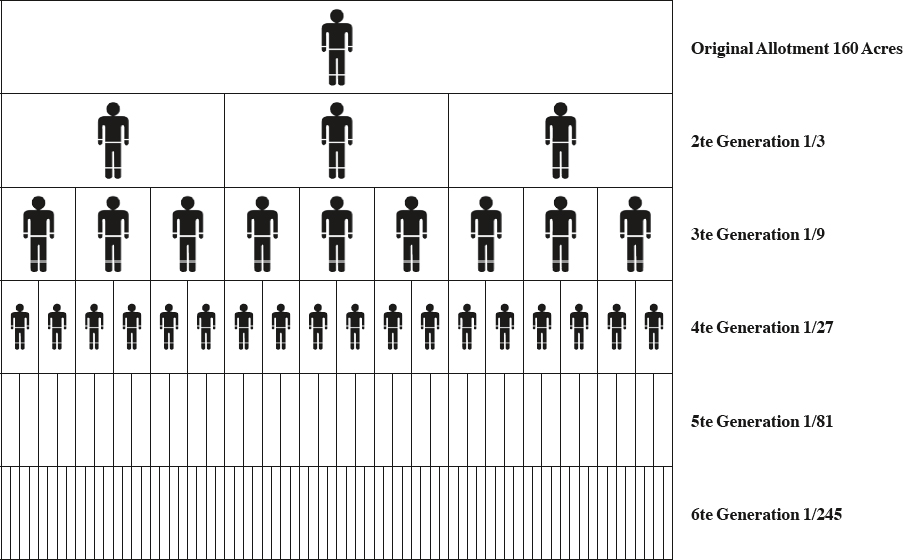

Deutlich werden die Folgen des Dawes Act, wenn man sich vorstellt, wie über Generationen die Ländereien aufgrund der Anzahl der Erben immer kleiner werden:

Der Muskogee-Creek Medizinmann und Bürgerrechtler Philip Deere beschreibt die Auswirkungen und neuen Konflikte, die durch den „General Allotement Act“ für sein Volk bis in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts entstanden sind, sehr deutlich in dem von Daniel C. Rohr herausgegebenen Buch „Das entzündete Feuer - Botschaften und Reden“(1986, S. 73 f).

Diese Fraktionalisierung des Landes führte dazu, dass in Wisconsin sich 2.300 Natives das Eigentum an 0,3 Quadratkilometern Land teilen oder in der Pine Ridge Reservation 6.000 Parzellen im Besitz von ca. 200.000 Eigentümern sind, die über jede Nutzung dann mehrheitlich entscheiden müssen.

Derzeit verwaltet das Innenministerium (DOI) treuhänderisch ca. 226.000 Quadratkilometer indianischen Landes, davon ca. 43.370 Quadratkilometer für einzelne Indianer, aufgeteilt in 493.909 Parzellen bei nahezu 3 Mio. Anteilseignern. Die restliche Fläche ist Stammesland. Für die Eigentümer bringt diese treuhänderische Verwaltung kaum Ertrag: fast 50 % des Landes erzielt keinen Gewinn, und 2013 erhielten 60 % der indianischen Eigentümer lediglich 25 Dollar oder weniger für die Fremdnutzung ihres Landes.23

Drei weitere Gesetze sollen an dieser Stelle noch kurz erwähnt werden. Bereits drei Jahre vor Erlassen des „General Allotment Act“ wurde 1884 ein Verbot der Ausübung indianischer Religion erlassen. 1924 erhielten alle Indianer der USA den Status US-amerikanischer Staatsbürger. In manchen Reservationen wurden erst vier Jahre zuvor die letzten bewaffneten Reservationswachen der Armee abgezogen. Das Gesetz räumte der indianischen Bevölkerung zwar mehr Rechte ein, doch eine mögliche weitere Bedeutung dieses Gesetzes sollte erst drei Jahrzehnte später im Rahmen der Umsiedlungs- (relocation) und Termination-Politik der US-Regierung deutlich werden. 1934 wurde unter Präsident Franklin D. Roosevelt der „Indian Reorganisation Act“ verabschiedet. Dieses Gesetz sollte dazu beitragen, „die kulturelle und kommunale Identität der Stämme wieder aufzubauen. Die Indianer konnten Stammesräte wählen und erhielten nicht verteiltes Land zurück sowie deutlich mehr finanzielle Unterstützung für Landwirtschaft, Bildung, Kunsthandwerk und Gesundheit.“24

Traditionelle Indianer sahen hierin allerdings einen weiteren Versuch der Zerstörung ihrer Kultur und Selbstbestimmung. Für die Traditionellen war immer noch das Häuptlingssystem Leitbild der Stammesorganisation. Manche Stämme wie die Diné kannten nicht einmal ein hierarchisches Häuptlingssystem. Konkreter Anlass für die Schaffung der Stammesräte war tatsächlich das Bestreben, die reichen Kohlevorräte auf dem Land der Diné und Hopi abzubauen, doch für Verträge bedurfte es eines Vertragspartners. Also wurden mit den Stammesräten eben solche neu geschaffen. An dem Modell der sogenannten Stammesregierungen (Tribal Council) kritisierten und kritisieren auch heute noch viele Natives, dass mit der Übernahme des Regierungsmodells der westlichen Demokratien Machtmissbrauch, Korruption, Interessenspolitik und die Spaltung der Community Einzug gehalten haben. (In diesem Zusammenhang sei an dieser Stelle auf die Junta de Buen Gobierno, den Rat der guten Regierung, in den zapatistischen Gemeinden in Süd-Mexiko verwiesen. Dieses Modell versucht in den indigenen Gemeinden der Zapatisten mit einem Modell horizontaler, rotierender und kollektiver Instanzen die Entstehung personen- oder gruppenbezogener Macht aufgrund von Regierungsverantwortung zu verhindern.25

Die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts markierten eine erneute Wende. Der zunehmende Energie-, Wasser- und sonstige Ressourcenbedarf des Nachkriegsamerikas führte dazu, zur Deckung dieses Bedarfs neue Talsperren zu bauen, Grundwasservorkommen für die Versorgung fern gelegener Städte zu nutzen und zwecks Uran-, Kohle-und Kupferabbau ganze Landschaften zu verwüsten. Die Regierung bezeichnete diese Gegenden als „nationale Opfergebiete“ (national sacrifice areas), die den Interessen des „amerikanischen Gemeinwohls“ zu opfern seien. Und wieder wurden Indianer umgesiedelt, deren heilige Orte entweder geflutet oder zu Abbaugebieten erklärt. Längst war den Regierenden und Herrschenden klar geworden, dass über 60 % aller relevanten Bodenschätze auf indianischem Gebiet lagen. Was lag also näher als einen erneuten Versuch der Vertreibung zu unternehmen? Schließlich waren die Indianer doch nun Bürger der USA. Für was also Sonderrechte und Staatsausgaben für Bildungs- und Gesundheitswesen, Sozialprogramme und Lebensmittelhilfen in indianischen Reservationen? Wäre es nicht endlich Zeit für die Reservationsbewohner, diese Orte der Armut und Ausgrenzung zu verlassen und in die Großstädte zu ziehen und endlich die Reservationen aufzulösen? So könnten auch alle Garantien aus den Verträgen zwischen den indianischen Völkern und den USA hinfällig werden, die bislang regelten, dass Grund und Boden in Reservationen einen besonderen Gemeinschaftsstatus haben und daher nicht einfach individuell genutzt bzw. weiterverkauft werden können.

Die unter Präsident Eisenhower gestartete Terminations- und Umsiedlungs-Politik wurde bereits um 1943 entwickelt und zwischen 1953 und 1958 zwangsweise umgesetzt. Der „Indian Relocation Act“ trug dazu bei, dass tausende indianischer Familien in die Großstädte zogen und dort in kürzester Zeit in den ethnischen Ghettos der Stadtindianer in den klassischen Deklassierungskreislauf von Arbeitslosigkeit, Armut, Verelendung, Alkohol und Sucht, Gewalt und Apathie gerieten. Zwar verpflichtete sich die Regierung, die in die Städte wechselnden Indianer finanziell zu unterstützen, „jedoch nur, bis sie ihre ersten Arbeitsverhältnisse gefunden hatten. Nach Auflösung dieses ersten Arbeitsverhältnisses, aus welchem Grund auch immer, gab es für sie keine Hilfen mehr, und auch der Weg zurück in die Reservation blieb ihnen nun versperrt.“26

Zwischen 1953 und 1967 wurden ca. 61.600 Natives durch dieses Umsiedlungsprogramm in die Städte vertrieben, bis 1972 ca. 78.000, von denen ca. ein Drittel arbeitslos blieb. Um diese Umsiedlung zu erreichen, stoppte die US-Regierung sämtliche Unterstützungsleistungen des Bundes an die Reservationen. „Es wurde eine Liste mit sämtlichen Stämmen erstellt, die genügend fortgeschritten waren, um sofort terminiert, also aufgelöst, zu werden. Bis 1962 wurden 120 meist kleinere Stämme, jedoch auch einige größere wie die Menominee in Wisconsin oder die Klamath in Oregon, kurzerhand aufgelöst. Davon betroffen waren rund drei Prozent aller Indianer, die meisten an der Westküste wohnhaft. Die Indianer verloren ihren autonomen Sonderstatus. Sie mussten Steuern zahlen, was sie meist nicht konnten, und erhielten keine staatliche Unterstützung mehr. Die in der Vergangenheit vertraglich zugesicherten regelmäßigen Entschädigungszahlungen, als Gegenleistung für die Besiedelung indianischen Landes durch die Weißen, liefen aus. So waren die Indianer bald von Sozialhilfe abhängig. Sie verloren die Kontrolle über ihr Reservat und über ihr Land. Alleine zwischen 1953 und 1957, also in den ersten vier Jahren der Terminationspolitik verloren die Indianer 1,8 Millionen acres (7.300 km2). Bis zum Ende der Terminationspolitik sollten es über 2,4 Millionen acres (9.700 km2) sein.“27

Diese Politik wurde von Dillon Myer beaufsichtigt und vorangetrieben, jenem Mann, der während des Zweiten Weltkrieges für die Internierung japanisch-stämmiger US-Bürger verantwortlich war. Für diejenigen, die sich weigerten, ihre Reservationen zu verlassen, brachen harte Zeiten an. Viele Menschen, vor allem Alte, Kranke und Kleinkinder, starben an den Folgen von Hunger, Unterernährung, Kälte oder mangelnder medizinischer Versorgung. Leonard Peltier, indianischer politischer Gefangener und AIM-Aktivist, beschrieb diese Zeit wie folgt:

Hunger war das Einzige, von dem wir genügend hatten: Oh ja, davon hatten wir ausreichend, genug für jeden. Wenn verzweifelte Mütter ihre Kinder mit aufgequollenen Bäuchen ins Krankenhaus brachten, lächelten die Schwestern und sagten ihnen, die Kinder hätten nur „Blähungen“. Ein kleines Mädchen, das ganz in der Nähe von uns im Reservat wohnte, starb an Unterernährung. Für mich wurde sie „aufgelöst“.28