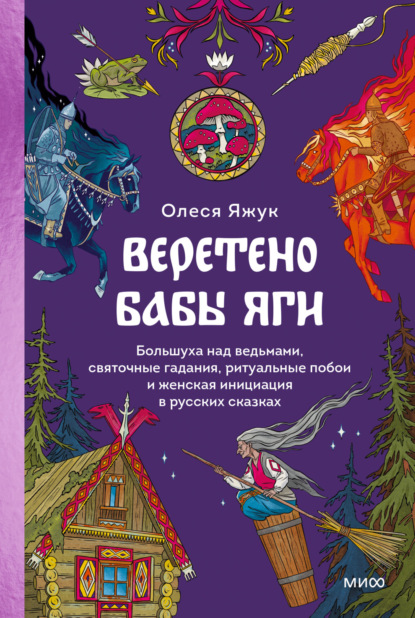

Веретено Бабы Яги. Большуха над ведьмами, святочные гадания, ритуальные побои и женская инициация в русских сказках

- -

- 100%

- +

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Олеся Яжук, 2024

© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2025

* * *

Предисловие

Я с детства любила волшебные истории.

Однажды, когда мне было девять или десять лет, я попросила своего дедушку Прокофия Михеевича рассказать мне сказку. Ему тогда было уже за восемьдесят. Я знала, что иногда он рассказывал их за столом, но сама не слышала от него ни одной. Дед ответил:

– Да ты еще маленькая.

Я настолько удивилась, что не стала настаивать. Одна простая фраза от человека, заставшего крестьянский быт, дала мне понять, что некоторые сказки предназначаются исключительно для взрослых.

Кто знает, может, именно с того момента я по-настоящему и увлеклась фольклором – историями, где есть что-то непонятное, забытое, порой страшное. У меня было много сборников сказок разных народов. Действие в них развивалось по своим, не всегда понятным мне законам. Именно поэтому у меня часто возникали вопросы.

Вот Василиса Прекрасная, купеческая дочь. Ее называют «первой на все село красавицей»[1] – значит, ее семья живет явно не в чистом поле. Вокруг есть другие люди – так почему ее отправляют за огнем к Бабе Яге? Почему девушка идет за ним в опасный лес, а не к соседям? В другой сказке, отправившись за ниточкой и иголочкой, девочка тоже не уклоняется от встречи с Ягой, хотя проще было бы спрятаться на время у родной тетушки. Девушки прыгают в колодец, идут в дремучий лес и не протестуют, когда им велят делать такие немыслимые для современного человека вещи.

Еще ребенком я не понимала, почему детей принято пугать Бабой Ягой: «Вот она поймает, принесет к себе в избушку и съест». Нет таких сказок, где она действительно кого-то съела. В сказке «Иван-царевич и серый волк» в пересказе Алексея Толстого волк губит коня Ивана-царевича. В сказке «Ведьма и Солнцева сестра» все царство съедает злая царевна. И нигде нет такого, чтобы двух богатырей и красну девицу в придачу одним махом проглотила Баба Яга. На уроках литературы Бабу Ягу называли плохой, злой и вредной, и после этого было странно видеть в очередной сказке фразу: «Девушка жила в услужении год, Баба Яга ее не обижала», «Похвалила яга девушку и надавала ей разной сряды»[2]. По Владимиру Далю, сряда – это нарядная одежда, к которой относится не только само платье, но и головной и поясной уборы, обувь и украшения.

Баба Яга лишь немного пугала, но и притягивала одновременно, так что сказки о ней я полюбила больше любых других. А после знакомства с трудом Владимира Проппа (1895–1970) «Исторические корни волшебной сказки» (Ленинград: Издательство ЛГУ, 1946) она стала еще понятнее и ближе.

О названииВ женской среде крестьянского мира веретено веками было осью, на которую наматывались нить жизни и сама судьба. Женщины свивали нити, обрабатывали их и превращали сначала в полотно, а потом в одежду и предметы обихода. Это было сродни волшебству, которое они творили своими руками. Неспроста Баба Яга дарит или возвращает веретёна героиням, покидающим ее избушку.

Среди предметов, которые остались у меня от предыдущих поколений, есть несколько веретен моей прабабушки Прасковьи Алексеевны. Они напоминают о судьбах давно ушедших людей, о старых временах и поэтому очень дороги мне.

О содержанииПервую главу я посвятила размышлениям о том, что такое женская инициация, для чего она была нужна и кто такая Баба Яга. Далее книга разбита на условные сезоны, и каждая глава разбирает соответствующую сказку. «Морозко» относится к зимней инициации, «Снегурушка» – к весенней, «Гуси-лебеди» – к летней, а «Василиса Прекрасная» – к осенней. Завершающая шестая глава посвящена сюжету «Царевны-лягушки», не привязанному к конкретному времени года. Он «длится» несколько лет и рассказывает о женщине, прошедшей специализированное, шаманское посвящение.

Вы могли заметить, что имя главного персонажа я пишу двумя словами, хотя в словарях принят вариант «Баба-яга». В этом решении я опиралась на аналогию с Великой Матерью, ведь Яга служит женскому божеству, помогая девушкам усвоить правила поведения, систему запретов и – главное – стать взрослым человеком, с которым будут считаться в обществе.

Глава 1. Кто такая Баба Яга

Инициация – один из самых распространенных сказочных и мифологических сюжетов. Пытаясь понять сказку и психологию архаического человека, эту тему нельзя обойти стороной.

В своем первозданном виде этот обряд перестал существовать века назад. Долгое время он видоизменялся и трансформировался и потому в сказке предстает в завуалированной форме. К тому же чаще всего он объясняется с точки зрения человека, который уже не помнит, для чего совершалась инициация. Однако для архаического человека посвящение было естественным и необходимым условием существования. Таким образом он переходил от природного состояния к социальному и получал разные права: голосовать на совете племени, участвовать в ритуалах, вступать в брак и, соответственно, иметь детей, то есть продолжить себя в потомстве.

В целом институт инициации стоял у истоков человеческого самосознания. Когда господствовала охотничья культура с тотемными культами, человек видел и осознавал себя либо зверем, либо потомком зверя. Аграрная культура и ее культ принесли ему осознание себя человеком, а инициация стала обрядом посвящения в люди. Она давала сакральные знания об устройстве человеческого тела и самого мира, а также понимание вечности жизни и собственного бессмертия.

В начале своего развития аграрная культура была матриархальной. Зародившись из собирательства, которое чаще всего называют женским занятием, она стала предметом наблюдения. Скорее всего, однажды женщины, собирательницы и хранительницы корешков, увидели ростки. Они осознали, что изначальное растение, уже непригодное для еды, сгнило, умерло – но взамен оставило после себя новую жизнь, подобную прежней. Наблюдения за природными циклами, за сменой фаз Луны, за тем, как плод дает семена, а семя пускает корни и преображается в новое растение, стали не просто любованием, а знанием. Появилось понимание того, что смена сезонов, дня и ночи влияет на рост и состояние растений. Посевы злаковых и первых огородных культур, а потом наблюдения за ними позволили осознать, что зерно, упавшее в землю, не погибает навсегда, ведь оно дает взамен множество других зерен или плодов. Оно лишь по виду мертво, но при этом продолжает жить в новых, произведенных от него растениях.

Жатва. Картина Александра Маковского. 1896 г.

The National Museum in Warsaw

В архаическом понимании человеческая жизнь во многом похожа на жизнь растений. Инициация позволяла связать воедино жизнь, смерть и возрождение, объяснив их в терминах аграрного цикла: зерно падает в землю, умирает, возрождается, дает другие зерна, готовые тоже упасть, умереть и возродиться. Проходя через инициацию, архаичный человек доказывал, что он не зверь, отвергал инстинкт самосохранения, а затем приобретал личный опыт гибели и воскрешения. После этого он уже не боялся смерти, зная, что вновь может возродиться, как уже сделал однажды.

Отголоски аграрных культов еще слышны в языке. Люди до сих пор говорят о жизни человека терминами аграрной культуры: пора цветения, расцвет, пора увядания, плод страсти или любви, семя, пустоцвет, выколоток (то есть обмолоченная, говорили в Полесье о женщине, которая в силу возраста уже не может иметь детей, она сравнивалась с колосом, лишенным зерен). Эхо тех времен звучит в заговорах: «Я кидаю зерно, ты выведи из него человека»[3] – и даже в молитвах: «…плод чрева Твоего»[4].

Можно предположить, что наиболее древней была женская инициация. Женщине сама природа подбрасывала загадки, и обряд посвящения пробовал объяснить таинственные изменения женского тела: наступление менструаций, беременность, появление молока и кормление грудью. Мужское тело не знает столь глобальных трансформаций, и необходимости что-либо объяснять не возникало.

Судя по сказкам, девочки проходили обряд посвящения легче. Их инициация соотносилась с нормальным женским развитием и женской природой: девочки узнавали больше о себе и своем теле, и это почти не пугало их. С развитием патриархальных порядков появились подобные обряды и для мальчиков, которым испытания казались чуждыми, «пожирающими».

Матриархальная эпоха тоже оставила свое наследие в словах. Пройдя инициацию, женщина могла вступить в брак, и именно от слова «жена» было образовано слово «жених», а никак не наоборот. Существовала и плата за мужа – вира (уже во времена Русской Правды вира стала платой за некий ущерб, например за убийство человека). Слово «вир» означает «забвение», а в архаике им называли переход мужчины в род жены[5].

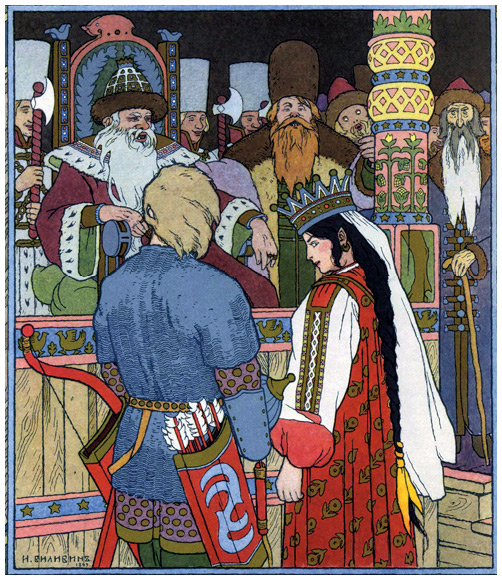

Иллюстрация Ивана Билибина к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и сером волке».

Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке / рис. И. Я. Билибина. – Санкт-Петербург: Экспедиция заготовления гос. бумаг, ценз. 1901 / Wikimedia Commons

Нельзя не вспомнить и свадебные обряды у славян: в них важная роль отводилась именно женщинам, что можно объяснить лишь взаимосвязями между женщинами внутри рода. В некоторых областях, заселенных южными славянами, считалось, что невеста не должна терять девственность в первые три дня замужней жизни, чтобы у нее сложились теплые взаимоотношения с новой семьей. В первую ночь ее отводили спать с матерью мужа, во вторую – с его сестрами, и только в третью ночь молодые вступали в брачную связь.

Таким же архаическим матриархальным отголоском можно назвать традицию, распространенную в Далмации, когда молодые после венчания и пира в доме жениха приезжали в усадьбу матери невесты и именно там проводили первую брачную ночь. Или обычай народных масленичных гуляний, когда первой с горы скатывались именно молодожены; причем внизу жениха засыпали снегом, а жена его выкупала, то есть ведущая роль принадлежала именно ей.

Повлияла эта эпоха и на фольклор. В «Сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде» Иван-царевич уехал с девицей Синеглазкой в ее девичье царство; в «Марье Моревне» другой Иван-царевич жил с главной героиней в ее королевстве; то же самое происходит с героем в сказке «Царь-девица».

У сказочных персонажей сохранились прозвища или имена, данные по матери. Самый простой пример – Иван – вдовий сын, то есть рожденный у вдовы, без отца. Целых три героя в разных сказках появляются на свет после того, как их матери съедают части волшебной рыбы: Иван-царевич (сын царя и царицы), Иван – девкин сын (сын незамужней служанки) и Иван – коровий сын. Однако в варианте одной сказки похожие персонажи сходятся вместе: богатырь Иван Сучич (сын собаки) и его друзья, Иван-царевич и Иван Девичий (сын дворовой девки). Но самый интересный вариант материнского строя демонстрирует сказка «Краса – Долгая Коса» (в пересказе для детей – «Ненаглядная Красота»): в ней царевич ищет себе невесту – девушку, которую называют «трех маток дочкой, трех бабок внучкой, девяти братьев сестрой». Едва ли не единственный раз в сказках описана семья, в которой сразу несколько женщин занимают главенствующие позиции – это матери и бабки, у которых общие дети и внуки. В привычной нам семье у человека может быть только одна мать и только две родные бабушки, но никак не три. В традиционных семьях обязательно известен глава семьи, будь он хоть царем, хоть крестьянином. В сказке «Краса – Долгая Коса» нигде не упомянуты ни отцы, ни деды этих детей, как и то, что женщины являются вдовами. Видимо, рожденные у женщин дети считаются общими, как это бывает в первобытных племенах, и воспитываются они сообща.

Это роднит Красу с Масленицей, ведь о той дошли слова: «Душа моя Масленица, перепелиные твои косточки, бумажное твое тело, сахарные уста, сладкая речь, красная краса, руса коса, тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка».

Таинства переходаДолгое время люди и животные, не достигшие «возраста», воспринимались как существа без пола. Это отражает то, что в индоевропейских языках слова, которые к ним применяют, в основном среднего рода: чадо, теля, котя[6]. Даже такие обращения, как дитятко, ляля, младенчик, подразумевают незрелое существо «вне пола»[7]. Когда же инициация ушла в прошлое, появились слова «ребенок», «сын» и «дочь», которыми называют даже младенцев.

Из старых колыбельных до нас дошло множество забавных и странных слов, которыми называли младенцев. Например: бродушка, катыш, коклюшка, купырза, ласутка, малехотка, младень, опекашь, отеленень, пакленок, ползень, пузгленок, сидячка, скорузлик, счиренок, телепень, ходышка, чаплюшко, чупырзик, шалтышка, шевелка, цапырочка.

Чадо – это еще не человек, «оно» только может стать человеком когда-то потом. В северных наречиях девочку, которая еще не достигла возраста замужества, даже называли «не человековатой»[8]. Этот вопрос исследовали многие специалисты разных областей: историки Владимир Пропп и Евгений Новиков (1826–1903), культуролог Мирча Элиаде (1907–1986), психолог Эрих Нойманн (1905–1960), филолог Софья Агранович (1944–2005). И все они сходятся во мнении, что инициация была связана с наступлением половой зрелости.

Во время инициации человек сам проходил путь от биологического состояния к социальному. Веками позже, когда место посвящения заняло крещение, «обмен» биологического существа на социальное совершали в храме крестные родители младенца, при этом было очевидно, что по своей социальной значимости малыш не равен взрослому. Процессы посвящения растягивались на много лет – от крещения и до свадебных ритуалов, и полноценным членом общества считался человек, вступивший в брак.

Выше упоминавшийся Мирча Элиаде выделял два вида инициации. Возрастная открывала подросткам доступ к сакральным знаниям племени и к сексуальности. Считалось, что в это время из подростка рождался человек. В специализированной инициации происходила трансформация более высокого уровня. В ее процессе из обычного человека рождался сверхчеловек – способный творить подобно демиургу и общаться с божествами, предками и духами.

И действительно, по текстам сказок можно проследить, что как минимум женская инициация была разбита на два крупных этапа:

1. Доказательство человечности. Здесь героиня обретала знания о теле, понимание табу. Именно это отражают сказки «Морозко», «Дочь и падчерица» и «Гуси-лебеди».

2. Доказательство божественности. Женщина получала творческие способности: плясать, петь, играть на музыкальном инструменте; осваивала архаическую медицину; училась применять магию и гипноз (вспомните манипуляции с гребнями и полотенцами). Примерами могут служить сказки «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» и «Баба Яга».

Кстати, «Царевна-лягушка» и «Василиса Прекрасная» здесь наиболее интересны. Если помните, Василиса постигала у Бабы Яги премудрости архаической медицины, а Царевна-лягушка, прошедшая инициацию не до конца, при содействии невидимых обычным людям помощниц ткала особенные ткани и пекла необычные хлеба. При этом Василиса не танцевала, а Царевна-лягушка не знала медицины. Можно предположить, что в понимании архаичного человека женственность и божественность были очень близки и порой эти категории переходили из одной в другую.

Судя по сказкам, посвящение в люди проходило круглый год, а вот у испытаний прослеживается сезонность. Летом и осенью неофитов испытывали голодом и жаждой, а зимой – голодом и холодами. Об этом мы поговорим ниже, в конкретных главах, где остановимся подробнее на каждом сезоне. На то, что инициация проходила в несколько этапов, косвенно может указывать большая продолжительность процесса. Да, сказки «помнят» и об этом! Например, главная героиня в «Двух сестрах» жила у Бабы Яги год, а Царевна-лягушка носила лягушачью шкуру целых три. Доказав, что она человек, молодая женщина при определенных обстоятельствах могла остаться в услужении у Бабы Яги и получить от нее сакральные знания.

С инициацией во многих культурах неразрывно связана изоляция, на что, безусловно, повлиял матриархальный культ Великой Матери. Племя (или род) изгоняло неофита, и тот отправлялся – или был вынужден отправиться – проходить посвящение. Утрата «маточного рая», родной пещеры, удаление от хорошо знакомых мест и домашнего очага вели к инициации, а инициация – ко второму рождению.

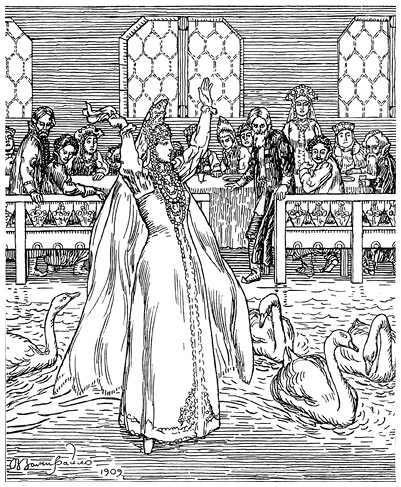

Иллюстрация Виктора Замирайло к сказке «Царевна-лягушка».

Российская государственная библиотека

В сказках о женской инициации героини лишаются крова и вынуждены отправиться – как правило, к Бабе Яге – проходить инициацию. Здесь можно вспомнить «Девушку в колодце», «Двух сестер», «Василису Прекрасную», «Бабу Ягу». В этих сказках изгнание не называется прямо, оно всегда имеет другие «причины». Мачехи или старшие женщины в семье отправляют девушек за огнем, утопленным веретеном, ниткой с иголкой. Причем героини не стараются избежать встречи с Бабой Ягой. Например, перед тем как пойти в лес, девочка из сказки заходит к родной тетке, и та учит ее, как правильно себя вести, что делать в разных ситуациях, но не уберегает ее от опасной встречи. (Имеется в виду сказка «Баба Яга» из «Народных русских сказок А. Н. Афанасьева». Т. 1. С. 156, сказка № 103.)

В других историях просматривается мотив удерживания. Об этом рассказывают «Бычок – черный бочок, белые копытца» (главная героиня – Нюрочка-девчурочка) и нижегородский вариант сказки «Снегурушка»: здесь девочки несколько раз пытаются сбежать, но Баба Яга догоняет их и возвращает в свою избушку. Вариантом этого мотива можно счесть удавшийся побег героинь в сказках «Гуси-лебеди» и «Баба Яга», где Баба Яга и устраивает погоню. В хтонической шкуре удерживают и Царевну-лягушку.

Любой обряд перехода подразумевал проживание мифа о сотворении и рождении или перерождении, приобщение через временную смерть к миру предков. Древние верили, что человек может понять себя, если помнит себя от начала начал. Вот почему испытания во время женской инициации напоминали то, что переживает находящийся в утробе плод: удерживание, выталкивание-удерживание, проход по родовым путям.

После удерживания в безопасной среде матки начинается выталкивание, а затем следуют проход по родовым путям и появление на свет.

И если своего рождения человек не помнит, то ритуалы перехода были выстроены так, чтобы неофит никогда их не забыл.

Жрица Великой МатериИтак, теперь мы примерно представляем себе, что такое инициация, для чего она была нужна и сколько длилась. Речь идет о том, что главная героиня, возвращаясь домой, вкушает пищу от молочной реки, что напоминает о материнском молоке, от яблони, что напоминает эпоху собирательства, и берет пирожок из печи, что могло случиться только в аграрной культуре. Но о них подробнее в соответствующей главе.

Человек не проходил весь путь в одиночку: ему требовался проводник. В позднейших интерпретациях инициацию осуществлял аббат или глава школы, но в архаическом понимании только женщина способна давать жизнь, и без разницы, что под этим понимают: непосредственно роды или «рождение» взрослого человека в социальном плане. В старинные времена подростков любого пола в люди посвящала исключительно женщина. И ее «должность» называлась Баба Яга.

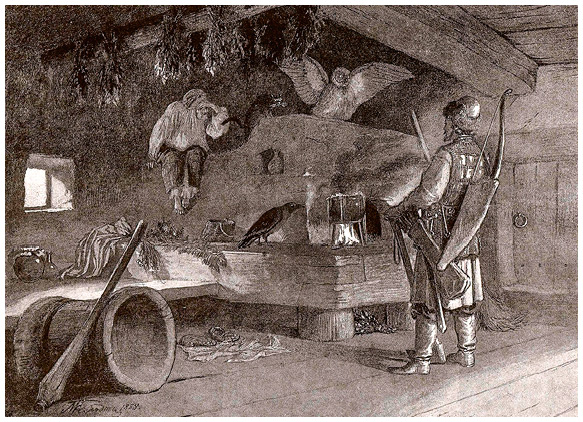

Витязь у Бабы Яги. Гравюра по рисунку Михаила Клодта.

Российская государственная библиотека

Об имени этого персонажа спорят до сих пор, причем об обеих его частях. Кажется, что с «бабой» все просто: это слово может означать только женщину. Но в материалах этнографических экспедиций в Полесье было записано, что «баба» – это еще и поминальные дни. В других областях его вытеснили названия с христианско-патриархальным уклоном: «деды» или «родительские дни».

В «Словаре русских народных говоров» под бабой в первом значении слова подразумевается женщина, у которой первый ребенок – девочка. Далее следует мифическая женщина, приносящая дождь, которую упоминают во время купания детей, чтобы те были здоровы. В третьем значении баба – это повитуха, принимающая роды[9].

Славист и специалист по балканским языкам Макс Фасмер (1886–1962) считал, что слово «яга» восходит к праславянским словам, обозначавшим муку, пытку, ужас, опасность и злость. При этом он всячески отрицал влияние на слово тюркских корней[10].

Тюркской версии придерживается Александра Баркова (р. 1970), полагая, что Баба Яга восходит к татарскому «бабай-ага», то есть словосочетанию «великий господин», и закрепилось в русском языке, стало страшилкой для детей[11].

В этнолингвистическом словаре «Славянские древности» слово «яга», по мнению Владимира Петрухина (р. 1950), опирается на праславянское обозначение змей, что сближает ее с древними змееногими богинями[12].

Существует также множество версий, объясняющих значение имени Яга. Наиболее вероятной и близкой к истине выглядит та, что указывает на его взаимосвязь с древнерусским глаголом «ягать» – «кричать». Например, имя Ягайло, которое носили литовские князья, переводилось и понималось как «крикун». Кроме того, в деревнях центральных российских губерний еще до середины XX века слово «кричать» означало «плакать», «оплакивать». А в конце XX века во Владимирской области словом «ягать» старые повитухи называли стоны и крики роженицы. Таким образом, Бабу Ягу можно рассматривать как «женщину, которая оплакивает», но при этом еще и дает рождение новому человеку.

В современной жизни нет никого, кто бы нес подобную двойственную функцию – рожать и оплакивать одновременно. В этой книге под Бабой Ягой будет подразумеваться женщина, проводящая инициацию, то есть дающая социальное рождение человеку, прошедшему испытания при обрядах перехода.

Вероятным отголоском тех традиций выглядят народные игры, когда девушки выбирали, кто из них будет «умершей», наряжали ее, клали на лавку. Девичье сообщество «отпевало» мнимую покойницу, читая над ней псалмы и голося как по умершей. Затем девушку выносили из избы и нарочно роняли, тем самым причиняя ей боль и «воскрешая» ее.

В наши дни Бабу Ягу пытаются представить то божеством, то безумной старухой. Но атрибуты сказок с участием этого персонажа указывают на нее как на жрицу, наместницу Великой Матери на земле. И в образе Бабы Яги сохранилась память о матриархальных корнях. Именно она, женщина, проводит древнейшую женскую инициацию, как в сказках «Гуси-лебеди», «Василиса Прекрасная». Именно женщины выступают активными героинями историй, где Баба Яга играет значимую роль в сюжете, как в «Двух сестрах». Именно женщина – прислужница – часто живет при Бабе Яге, готовясь пройти следующую ступень инициации или стать преемницей; также ее служанками были девушки из сказок «Две сестры», «Баба Яга», «Василиса Прекрасная» и «Девушка у колодца». Кроме того, практически все упомянутые в сказках родственники Бабы Яги тоже женщины: дочери, сестры или племянницы. (В «Сказке о молодильных яблоках и живой воде» три Бабы Яги – сестры, а богатырша Синеглазка – их племянница. В «Бабе Яге» мачеха называет Бабу Ягу сестрой, а та называет девочку племянницей. В сказке «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что…» и одном из вариантов «Царевны-лягушки» жена-волшебница главного героя – дочь Бабы Яги.)

Иллюстрация к сказке «Баба Яга».

Российская государственная библиотека

Девушки в сказках называют Бабу Ягу бабушкой или тетушкой (а вот герои-мужчины в патриархальных сказках не стесняются говорить «старая хрычовка»). Сама же Баба Яга называет девушек племянницами, буквально утверждая их принадлежность к одному племени. Тут надо отметить, что обращение «тетя» (и «дядя») в деревенских сообществах подразумевало принадлежность обоих к одному социальному кругу, но к разным возрастным группам. Так молодые люди называли не только родственников, но и всех глав семейств среди односельчан[13]. Баба Яга хоть и не живет рядом, но считается значимой участницей сообщества; и то, как почтительно к ней обращаются героини сказок, подтверждает это.