- -

- 100%

- +

Neue Krankheiten entstanden, mutierten und reduzierten das Leben erneut.

____

Die Vergehen der Menschheit forderten nach Hunderten von Jahren schließlich ihren Preis:

____

Die Natur starb.

____

Zuerst verschwand ein Großteil aller Insekten, dann die meisten Pflanzen und Tiere.

Nur wenige Arten waren so robust und standhaft, dass sie überleben konnten.

____

Es begann die ‘Zeit der Leere’.

Die Welt veränderte sich.

Säugetiere hatten jahrtausendelang die Erde beherrscht und wurden nun von Echsen abgelöst, die nach und nach die vorherrschende Spezies bildeten.

Überlebende Tierarten der ‘Alten Zeit’ entwickelten sich weiter.

Das Erscheinungsbild der Erde war fortan geprägt durch Steppen, staubige karge Landschaften, raue Felsen und Ruinen - die verbliebenen Reste einer einst hoch entwickelten Zivilisation.

Aber auch neue Pflanzen, vorwiegend verschiedene Arten von Büschen, Farnen, Sträuchern, Kräutern und Gräsern, schossen hervor - meist vereinzelt, selten auch gebündelt in Busch- oder Strauchwäldern. Bäume fand man nur noch selten, genau wie größere Grasflächen. Blumen waren für immer verloren.

Die Evolution brachte neue intelligente Spezies hervor, die fortan neben den Menschen existierten.

Aus dieser Zeit stammen die ersten Berichte über widernatürliche Wesen.

Woher sie kamen, kann bis heute nur vermutet werden. Vielleicht entstanden sie im Rahmen des natürlichen Entwicklungsprozesses der Welt. Womöglich sind die Wesen aber auch Überbleibsel genetischer Experimente, die in Folge des Zusammenbruchs der Zivilisation in die Freiheit entfliehen konnten, wo sie sich vermehrten und Teil der ‘Neuen Zeit’ wurden.

Eine dritte Theorie besagt, dass es die seltsamen Kreaturen schon immer gab, im Verborgenen, im Schatten, und sie nach dem Untergang der ‘Alten Zeit’ ihre Chance gekommen sahen, endlich auch im Licht zu wandeln.

Während Lu noch in Gedanken an vergangene Zeiten versunken dahin schlenderte, erreichte er unbewusst das nördliche Ende der Insula Shvasen und stoppte. Als er den Fluss Sanzea vor sich sah, drehte er reflexartig den Kopf und blickte mit schwerem Herzen zurück zu dieser grünen, friedlichen Oase. Aber er musste weiter. Der Tag näherte sich bereits dem Abend und er hatte noch nicht alle Teile Istendahs erkundet, die für heute auf seiner Liste standen. Die kurze Zeit der Ruhe war vorbei.

Zügig überquerte er die nächstgelegene der vier weißen Metall-Brücken, die die Insel mit dem Festland verbanden und betrat eine breite steinerne Straße, die parallel zum Fluss verlief.

Lu wandte sich nach Norden und ging raschen Schrittes los.

Es dauerte eine ganze Weile, bis er das Hafenviertel der Stadt erreicht hatte. Kurz verschnaufend, lehnte er sich auf das Geländer der hohen steinernen Kaimauer und blickte hinab auf die Sanzea.

Zwar hatte es schon vor einiger Zeit aufgehört, doch lange genug geregnet, dass das Wasser des großen Flusses jetzt wild und unbeherrscht war. Es bewegte sich schnell, viel schneller als normalerweise. Das tiefe Blau wurde an vielen Stellen von weißen schäumenden Kronen unterbrochen, die einen bizarren Tanz auf den Wellen vollführten, der Lu in seinen Bann zog. Dicht unter der Wasseroberfläche meinte er, seltsame Bewegungen auszumachen, nur den Bruchteil eines Augenblicks, bis die reißende Strömung das Bild wieder verschwimmen ließ.

Doch bevor seine Fantasie wieder mit ihm durchgehen konnte, durchbrach ein lautes Krächzen den Bann und ließ ihn Aufschrecken. Er schaute nach oben und sah einen großen tiefschwarzen Raben, wie er von Dach zu Dach flog und wohl nach Beute Ausschau hielt. Und Beute gab es in einer Stadt wie Istendah zuhauf. Allein die Abfälle des großen Marktes am Gansberger Platz mussten ausreichen, um ganze Vogelschwärme sattzukriegen.

Lu blickte dem Raben nach, wie er auf dem Dach eines kleinen hölzernen Schuppens direkt am Uferkai landete, keine fünfzig Schritte von ihm entfernt.

Der Schuppen bestand, soweit es Lu von seiner Position aus sehen konnte, fast nur aus lose hängenden hölzernen Brettern, die von zu wenigen Nägeln mehr schlecht als recht zusammengehalten wurden. Vielleicht war es ein Lager der hier im Hafenviertel ansässigen Fischer, vielleicht auch etwas anderes. Lu war es egal.

Sein Blick wanderte zurück zum Dach und damit zu dem Raben, der in diesem Moment seine ungewöhnlich großen Schwingen ausbreitete und steil gen Himmel flog.

Lu beobachtete ihn noch einen kurzen Moment. In der Ferne vernahm er das Läuten der Glocken der Eglesia Pazis. Es war schon spät. Höchste Zeit, sich eine Unterkunft für die Nacht zu suchen.

Ein letzter Blick auf die Sanzea und Lu dreht sich herum. Er will gerade in Richtung der nahe gelegenen Hafenmeisterei gehen, wo er am Morgen sein Gepäck deponiert hat, da vernimmt er aufgeregte Schreie, die von Richtung des schäbigen hölzernen Schuppens an sein Ohr dringen - verzweifelte Schreie des Schreckens.

Lu reagiert blitzschnell. Er rennt entlang des Flusses auf den Ursprung der Schreie zu. Direkt hinter dem hölzernen Schuppen stoppt er abrupt und sieht einige Schnapper, segelfähige Echsen mit einer Flughaut zwischen Vorder- und Hinterbeinen, wütend aufsteigen, vertrieben von ihrer Beute durch einen Mann und eine Frau, die mit wild fuchtelnden Armen über einem leblosen Körper stehen.

Lu nähert sich langsam. Der Mann bemerkt ihn. Er stoppt und hebt beruhigend die Arme, um zu Signalisieren, das von ihm keine Gefahr ausgeht. Sein Blick schwankt zwischen den beiden aufgebrachten Menschen und der Leiche.

Ein toter Mann, der zwischen einem Stapel Metallkisten und der hölzernen Baracke fast versteckt liegt.

Die Frau wimmert, zittert vor Angst. Der Mann versucht sie zu beruhigen, fasst sie an der Schulter. Sie aber reißt sich los und rennt einige Schritte weit weg von dem Grauen, der Mann hinterher. Er packt sie sanft, aber bestimmt, bevor sie die Panik endgültig überwältigt und sie in seinen Armen zusammenbricht.

Jetzt!

Lu läuft zu der Leiche und geht in die Knie. Der Tote liegt inmitten seiner Gedärme auf dem Bauch, sodass Lu sein Gesicht nicht sehen kann. Er ist stämmig, nicht sehr groß, schon älter und eher ungepflegt. Obwohl kein Herzmuskel mehr schlägt, ist der Körper noch warm, wenn auch ungewöhnlich bleich, fast wie Elfenbein.

Noch nicht lange tot …

Lu blickt zu dem Mann hinüber, der die Frau noch immer in seinen Armen hält. Sie ist verstummt. Selbst aus der Entfernung kann er in ihre Augen sehen. Sie sind offen, aber leer. Noch immer ist in ihnen eine vage Ahnung des Schreckens zu erkennen, doch sie blicken längst nicht mehr in diese Welt, sondern versinken in dem endlosen schwarzen Abgrund, aus dem die traumatisierte Seele nur schwer zurückfinden wird.

Lu empfindet Mitleid. Er weiß, dass der Mörder heute nicht nur ein Leben für immer zerstört hat.

Auch Lus Körper zittert leicht.

Nein, das hier ist nicht seine erste Begegnung mit einer Leiche, nicht die erste Begegnung mit dem Tod, einem Opfer, einem Mörder, einem Monster. Und dennoch versucht die aufsteigende Panik in seinem Inneren die erzwungene Ruhe und Besonnenheit zu vertreiben, wie einen räudigen Hund, der einem das letzte Stück Fleisch vom Teller stehlen will.

Leichter Ekel überkommt ihn, doch er packt mit beiden Händen zu und dreht den Toten auf den Rücken - und kann einen Schrei nur mit Mühe unterdrücken.

Er kennt den Mann, lebendig, laut, betrunken.

Er blickt auf das ungewöhnlich bleiche Gesicht, in die leblosen Augen von Benem, dem ungehobelten Trinker aus dem Gasthaus von vorhin. Seine gesamte Bauchdecke wurde brutal und grausam aufgerissen.

Das war keine Klinge!

Der Leichnam gleicht der Beute eines Rudels von Borsten-Hyänen, die sich im Blutrausch auf ihr Opfer gestürzt und den ungeschützten weichen Bauch förmlich zerrissen haben.

Lu durchfährt ein eisiger Schauer, doch nach wenigen Augenblicken und einem leise, aber betont ausgesprochenen “Stop” kann er sich wieder fangen und fokussiert seinen Geist auf den toten Körper vor sich.

Irgendetwas stimmt nicht.

So schrecklich diese Wunde auch ist, nirgends ist ein einziger Tropfen Blut zu finden, weder auf dem Boden, noch an den Metallkisten oder dem Schuppen.

Entweder die Wunde wurde dem Toten an einem anderen Ort zugefügt und der Kadaver hier weggeworfen - eine Tatsache, die mehr als unwahrscheinlich ist - oder …

Lu hält einige Sekunden lang den Atem an.

… es gibt kein Blut mehr in dem leblosen Körper. Es wurde geraubt.

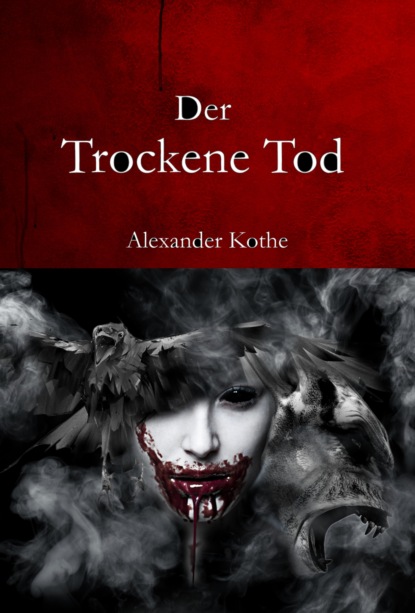

Der ‘Trockene Tod’.

Hektisch untersucht Lu die Leiche, tastet den langsam hart werdenden Körper ab. Er öffnet die Überreste des Hemdes über der Brust, schiebt Hosenbeine und Ärmel hoch, um möglichst viel nackte Haut sehen zu können.

Und dann findet er, wonach er gesucht hat: eine etwa handbreite Wunde am linken Unterarm. Die Haut ist aufgerissen, als hätte ein Raubtier seine Fänge in das zarte Fleisch geschlagen. Die Verletzung ist tief, bis zum Knochen und das rohe Fleisch ausgefranst.

Das typische Muster. Der Mörder, die Bestie, hat den Lebenssaft seines Opfers ausgesaugt und die leblose Hülle danach fallen lassen. Der Rest, das Ausweiden, ist nichts anderes als Ablenkung und die Freude am Abschlachten.

Ja, er wusste, dass Wesen wie Vampire nur eine Fantasie der ‘Alten Welt’ waren, vielleicht inspiriert von den damals lebenden Fledermäusen, die wirklich das Blut von Kühen oder Ziegen tranken. Aber Monster, die des Nachts Jagd auf Menschen machten und deren Blut tranken, um danach wieder in ihrer Gruft in einem Sarg zu verschwinden, um dem tödlichen Sonnenlicht zu entfliehen, das waren nur Schauergeschichten aus einer vergangenen Zeit.

Und doch kannte er den ‘Trockenen Tod’. Seit nunmehr zwölf Jahren - seit seiner Begegnung mit IHR - stieß er immer wieder auf ihn, in der realen Welt, aber auch in seinen Träumen.

Schnelle Schritte auf hartem Stein reißen Lu aus seinen Gedanken. Er blickt auf und sieht den Mann auf sich zukommen. Bevor dieser etwas von sich geben kann, sagt Lu mit fester, sicherer Stimme:

“Jemand muss die Stadtwache verständigen.”

Der Unbekannte stoppt abrupt, ohne zu antworten. Gebannt blickt er auf den Toten.

Lu legt seine Hand auf die Schulter des Mannes und spricht in ruhigem Ton.

“Hallo? Ihr? Die Stadtwache. Jemand muss die Stadtwache rufen.”

Der Mann wendet seinen Blick zu Lu. Er wirkt verstört, verzweifelt und doch wieder gefasster.

“Entschuldigt, mein Herr. Das ist nun schon der fünfte Tote innerhalb von zwei Wochen. Wann wird das endlich aufhören?”

“Der fünfte Tote?”

“Ja, mein Herr. Fünf Tote. Und alle wurden hier im Hafenviertel gefunden.”

Der Arm des Mannes streckt sich, weist auf den verstümmelten Körper. Er schluckt.

“Diesen hier hat meine Frau Irin entdeckt.”

Die gerade zurückgekehrte Fassung des Mannes wankt. Ihm steht die Hilflosigkeit ins Gesicht geschrieben. Tränen fließen seine Wangen hinab.

“Wie heißt du?”

Der Mann schaut Lu verblüfft an.

“Ich? Ich heiße Pierens, mein Herr. Ich fische gelegentlich an der Sanzea, aber …”

“Wie geht es deiner Frau?”

“Ich … ich weiß es nicht, sie ist … Es ist einfach alles so schrecklich.”

“Am besten ihr geht jetzt nach Hause.”

“Ja, mein Herr, das wird das Beste sein.”

“Aber verständigt bitte unterwegs die Stadtwache. Sie soll sich um den Toten kümmern.”

Der Mann, Pierens, dreht sich ohne Abschied herum. Schnellen Schrittes geht er zu seiner Frau, nicht ohne noch einmal zu Lu und dem Toten zurückzublicken.

“Ich werde so lange hier wachen, bis die Stadtwache kommt”, ruft Lu den beiden hinterher.

Pierens antwortet nur mit einem knappen Kopfnicken. Als er bei Irin ankommt, legt er seinen Arm um sie. Gemeinsam verschwinden sie in einer kleinen dunklen Gasse.

Lu steht noch einige Minuten neben dem Toten.

Bist du es wirklich? Das abscheuliche Monster. Die grausame, todbringende, widernatürliche Kreatur. Bist du für die Morde verantwortlich?

Lijerah!

Diesen Namen - IHREN Namen - würde Lu niemals vergessen.

Ich war dir immer auf den Fersen. Seit ich dir als Junge begegnet bin, träume ich von dir. Seit zwei Jahren bin ich nun so dicht hinter dir und doch war ich immer zu spät. Egal in welche Stadt ich kam, du hattest dein schreckliches Werk bereits getan und warst weitergezogen in unbekannte Ferne.

Aber jetzt bist du hier. Und Hendrax verzeihe mir meine Gedanken, aber bitte bleibe noch und verbreite Unheil, Schrecken und den Tod - auf das ich meine Chance kriege, dich endlich zu vernichten.

Ich hoffe, du bist es wirklich und erinnerst dich an mich.

Laute, hochfrequente, schrille Laute rissen Lu aus seinen Gedanken in die Wirklichkeit zurück. Die kleinen blauen Schnapper, die zu Tausenden in den meisten größeren Städten hausten und alles fraßen, was ihren kleinen roten Schnäbeln mit den winzigen spitzen Zähnen zu nahe kam, waren zurück und trauten sich beachtlich nahe an ihn und die Leiche heran. Ihre flachen, länglichen Schuppen-Körper endeten in ebenso langen Schwänzen, die vor Ungeduld hin und her wippten. Die gelben Echsenaugen mit den schwarzen ovalen Pupillen ruhten in dreieckigen, mit drei kleinen Hörnern besetzen Köpfen und blickten gierig. Sie warteten nur darauf, sich auf ihre Beute, das frische, duftende Fleisch stürzen zu können.

Lu schaute in die Richtung, in der Pierens und seine Frau gerade verschwunden waren.

Eine leere, dunkle Gasse - noch.

In wenigen Minuten würde ein Dutzend bewaffneter Männer durch diese Gasse stürmen. Männer, die für die Sicherheit dieser Stadt verantwortlich waren und nun die fünfte Leiche binnen weniger Tage finden würden.

Vielleicht wäre es besser, nicht direkt an meinem ersten Tag in dieser Stadt Bekanntschaft mit der Stadtwache zu machen, dachte Lu.

Fünf Todesfälle und er, Luhni Mahjos, als Fremder direkt neben einer Leiche. Das passte einfach zu gut für mögliche Spekulationen der Stadtwache, die mittlerweile - das kannte Lu schon aus ähnlichen Fällen in anderen Städten - einfach jemanden brauchte, den sie als Täter an den Pranger stellen konnte - egal ob schuldig oder nicht.

Lu entfernte sich einige Schritte von der Leiche. Sofort sprangen die kleinen Schnapper mit ihren kurzen krallenbewehrten Beinchen herbei, ergriffen ihre Chance und füllten die leeren Mägen.

So entsetzlich die Szene auch war, Lu konnte nicht bleiben, um Benems Überreste vor der Schändung zu bewahren.

Er sah gen Himmel, der sich langsam rot färbte. Die Sonne ging bereits unter und die Schatten der Nacht traten herauf.

Er fasste einen Entschluss und lief los.

9 2 7 n a c h A n b r u c h

d e r N e u e n Z e i t

_______________

1 t e r T a g i m 1 t e n M o n a t

d e r Z e i t d e r B l ü t e

A m f r ü h e n A b e n d

_______________

A r s t o r n

“Du betrügst! Du rübennasiger Kobold! Ich …”

“Ebergrütze! Nenn mich noch einmal ‘rübennasiger Kobold’ und das Messer, welches ich grade unterm Tisch zwischen deine Schenkel halte, beraubt dich deiner ohnehin nur winzig klein vorhandenen Männlichkeit. Dann kannst du im Knabenchor von Pater Ollbrich in An Haseln anheuern.”

Gwenninger schmeißt die Karten auf den hölzernen Tisch, steht langsam mit erhobenen Armen auf und macht besänftigende Gesten.

“Schon gut, der Herr, schon gut.”

Mit seinen dicken Waden schiebt er den einfachen Metallstuhl nach hinten, nicht ohne sein Gegenüber, einen Dschembaláng, im Blick zu behalten.

Der wiederum fixiert Gwenninger mit zusammengekniffenen violetten Augen, bis dieser sich umdreht und den Bereich um den Spieltisch herum verlässt.

Der Dschembaláng mit Namen Niekas sammelt die gewonnenen runden Sen’ses, dreieckigen Builas und ganze drei quadratische Aumag ein, verstaut die Münzen in seinem beigen Säckchen aus Ziegenleder und bindet es an seinen grünen Kirik-Gürtel, der der Haut einer Schlange gleicht.

Niekas öffnet den Mund mit den vielen Reihen kleiner scharfer Zähne und bestellt beim Ober noch einen Humpen Schwarzbier mit viel Schaum. Dieser nickt nur griesgrämig und würdigt ihn keines Wortes.

Während er auf seinen Humpen wartet, denkt Niekas:

Die in Nebelheim hatten recht. Hier in Arstorn gibts vorwiegend hinterwäldrige Arschlöcher mit weniger Grips im Oberstübchen als en vertrockneter Feldweg.

Früher war Arstorn eine für die damalige Zeit große Stadt gewesen, benannt nach dem Gott Arstor. Aber genau wie der Glaube an jenen Gott war auch ihr Glanz mehr und mehr verblasst, sodass Arstorn heute nicht mehr als ein bedeutungsloser Vorort Istendahs war.

Der Ober klatschte Niekas das Lorok, wie man Schwarzbier in Arstorn nannte, missmutig auf den Tisch. Niekas ergriff den Humpen mit seiner großen, grünen, schwarz behaarten Hand und trank ihn in einem Zug leer. Er tat gelassen, spitzte aber insgeheim seine grünen, rundlichen und übermenschlich guten Ohren und lauschte, ob Gwenninger und seine Kumpane auf Rache aus waren. Scheinbar gleichmütig strich er über seine kurzen, schwarzen, borstigen Kopfhaare, holte ein Beutelchen Schnupfkräuter aus einer Seitentasche seiner grad bis über die Knie reichenden schwarzen, robusten Hose aus Keweler-Stoff und nahm einen kräftigen Zug mit der dicken, knorrigen Nase.

Da hört Niekas, wie sie tuscheln. Kurz darauf Schritte. Vier Mann, davon einer sehr schwer. Sie teilen sich auf. Einer kommt gerade auf ihn zu. Die anderen weichen aus, kreisen ihn ein.

Niekas tut so, als kriege er nichts davon mit, verstaut in aller Ruhe sein Beutelchen mit den Schnupfkräutern.

Zwei geballte Fäuste donnern vor ihm auf den hölzernen Tisch. Niekas blickt auf. Gwenninger steht direkt vor dem Spieltisch und blickt ihn herausfordernd an. Und doch spürt Niekas seine Angst. Er kann sie riechen. Er kann sie sehen. Die feinen Schweißperlen auf Gwenningers Stirn. Die feinen Härchen auf der Haut, die leicht zittern.

Niekas achtet auf die Bewegungen der anderen drei Männer. Der Schwere steht knappe vier Ellen hinter ihm. Er muss nicht nach hinten schauen, um das zu wissen. Die anderen beiden haben sich in etwas größerer Entfernung seitlich von ihm positioniert.

“Hey Gnom!”, schreit Gwenninger.

“Ich würde gerne noch mal über unser Spielchen von eben reden.”

“Ach, so ohne Messerchen zwischen den Schenkeln hast du Mut bekommen? Willst nochmal verhandeln?”

Gwenninger beugt sich tief zu Niekas hinab und sieht ihm direkt in die violetten Augen.

“Nein. Ich will nicht verhandeln. Ich will dir die Fresse polieren, du Abschaum. Stinkender Dschembaláng. Kein Wunder, dass wir eure Art fast ausgerottet haben, so hässlich wir ihr seid!”

Gwenninger richtet sich auf, lacht lauthals und dreckig. Lachen ertönt ebenso hinter und seitlich von Niekas. Die unbeteiligten Leute in der Schenke sind seltsam ruhig, angespannt. Noch ergreifen sie keine Partei, bleiben neutral.

Seltsam.

Niekas wurde schon oft beleidigt und gedemütigt. Mehrfach haben Menschen versucht, ihn zu schlagen oder gar zu töten. Neutrale Menschen sind selten, welche, die zu ihm halten, rar.

Niekas erhebt sich. Er ist klein, gnomartig, seine Haut grün und schrundig. Von den meisten Gegnern wird er unterschätzt. Er ist stark. Und er ist blitzschnell.

Gwenninger kippt den Tisch und versucht, Niekas darunter zu begraben. Aber es dauert keinen Wimpernschlag, da springt der Dschembaláng auf, ist plötzlich direkt neben Gwenninger und tritt ihm so stark gegen das Schienbein, dass dieser wegrutscht, fällt und mit den Zähnen des Oberkiefers genau auf der Seitenkante des Spieltisches landet.

Blut spritzt und Zähne zersplittern. Gwenninger schreit.

Da hört Niekas hinter sich den Schweren kommen. Auch die seitlichen Angreifer laufen los.

Der Schwere zieht sein Schwert und stürzt sich auf den Dschembaláng. Doch Niekas spürt den Luftzug der herab schießenden Waffe. Im letzten Moment wirbelt er herum und landet neben dem Schweren. Das Schwert saust ins Leere. Sein Träger landet mit einem gewaltigen Rums auf dem Boden, gefällt durch Niekas Bein.

Keine Pause.

Von den Seiten preschen gleichzeitig zwei weitere Angreifer heran. Der eine trägt einen Dolch mit einer dreißig Zentimeter langen Klinge, der andere einen eisenbeschlagenen Totschläger.

Auch der Schwere rappelt sich wieder auf.

Der Totschläger saust Richtung Niekas Kopf. Er duckt sich seitlich weg, nutzt den Schwung des Angreifers und wirft diesen auf den Dolchträger, dessen Klinge bis zum Heft in seinen Kameraden eindringt.

Einer weniger.

Schon ist der Schwere wieder da und sticht wie wild mit dem Schwert nach Niekas. Er weicht geschickt aus, wird von dem Schweren aber rückwärts getrieben, genau in die Arme des Dolchträgers.

Dieser überwindet seinen Schrecken, sticht zu. Doch Niekas Drehbewegung verhindert das Schlimmste. Der Dolch wird von seinem ledernen und Eisen-besetzten Brust-Rücken-Panzer abgelenkt.

Und genau das war sein Plan. Der dadurch zwangsweise zur rechten Seite taumelnde Gegner hat durch seinen Schwung kurzzeitig keine Kontrolle über seinen Körper. Das nutzt Niekas.

Er dreht sich links herum, packt mit einer Hand den Dolch-Arm des Angreifers am Ellenbogen und mit der anderen sein Handgelenk. Mit einem lauten, brutalen Knacken bricht der Arm des Angreifers über Niekas Oberschenkel gebogen wie ein Stück trockenes Holz. Der Dolch fällt klirrend zu Boden.

Gleichzeitig benutzt Niekas seinen Gegner als lebenden Schutzschild. Der Schwere, immer noch im Versuch nach Niekas zu stechen, schafft es nicht mehr, sein Schwert zurückzuziehen und sticht dem Dolchträger mitten in die Brust.

Die Hälfte ist erledigt.

Der Schwere ist geschockt, gelähmt. Sein Blick schwankt zwischen seiner blutigen Klinge und den ungläubig dreinblickenden, zitternden Augen seines Kameraden.

Niekas verliert keine Zeit. Blitzschnell platziert er sein rechtes Bein direkt hinter selbigem des Schweren, hakt es ein und zieht es mit einem gewaltigen Ruck zu sich. Gleichzeitig schlägt Niekas mit der flachen Hand gegen die Brust seines Gegners. Der Schwere stürzt, landet krachend mit dem Rücken auf den hölzernen Planken und keucht.

Niekas zieht sein breites Kurzschwert aus bläulich schimmerndem Eronit und hält es dem Schweren an die Kehle. Als dieser, einige Sekunden lang benommen, wieder zu sich kommt und das Schwert am Hals spürt, realisiert er die Niederlage. Er blickt sein Gegenüber an, wimmert und bittet, die Arme seitlich ausgestreckt und erhoben, um Gnade.

Niekas blickt in die flehenden Augen des Besiegten. Er riecht den Schweiß, die Todesangst.

Noch wenige Herzschläge lang verharrt er, sein breites Kurzschwert fest umklammert. Er ist wütend.

Die hätten mich wie ein Stück Vieh einfach umgebracht, wenn sie gekonnt hätten.

Gnade? Nicht gegenüber einem Dschembaláng.

Aber ich bin nicht so wie die …

Niekas zieht sein Schwert zurück und steckt es in die Scheide an seinem Kirik-Gürtel. An den Schweren gerichtet, sagt er:

“Bleib einfach liegen.”

Niekas geht langsam Richtung Ausgang. Sein Blick verweilt zunächst auf dem Schweren, doch der hält Wort und bleibt, wo er ist.

Dann schaut er auf die unbeteiligten Gäste des Wirtshauses. Die Leute stehen, keiner sitzt mehr auf seinem Stuhl. Alle schauen gebannt auf ihn, auf die Leichen, den Schweren, auf Gwenninger, nicht recht wissend, ob sie eingreifen, fliehen oder einfach dort bleiben sollen, wo sie sind. Niekas sieht Entsetzen, Furcht und Fassungslosigkeit.

Als er beim umgekippten Spieltisch vorbeikommt, hält er kurz inne. Gwenninger liegt noch immer am Boden. Er ist wach, doch leicht benommen. Als er Niekas erblickt, versucht er sich mit den Ellenbogen hochzustemmen.