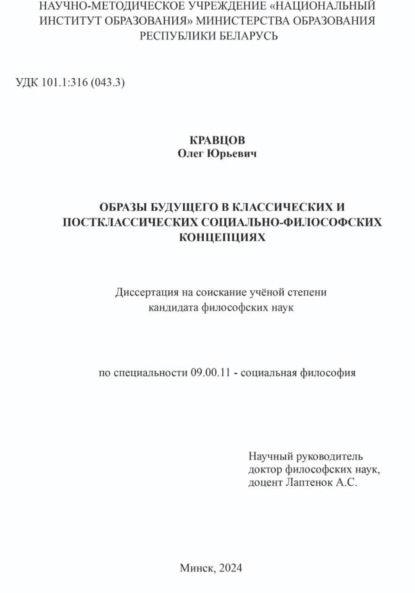

ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО В КЛАССИЧЕСКИХ И ПОСТКЛАССИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ: Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук

- -

- 100%

- +

Введение

«Ускорение» времени, нарастание количественных и качественных изменений во всех сферах человеческой деятельности не оставляют сомнений, что мир находится на пороге глобальных перемен и трансформаций социального бытия. В данных обстоятельствах актуализируется потребность в повышении степени понимания происходящих процессов, прогнозировании изменений и выработке адекватных мер воздействия на ход событий. Именно умение понимать происходящее, предвидеть грядущее, распознавать тенденции и тренды и, в конечном итоге, давать адекватный ответ на внешние и внутренние вызовы и угрозы является залогом самосохранения социальных систем.

Социальное прогнозирование, как научная познавательная деятельность, находится в непрерывном развитии. В постоянном совершенствовании и уточнении нуждается ее категориальный аппарат и методология. Результаты социального прогнозирования с необходимостью задаются философско-мировоззренческими установками, на основании которых подбирается и используется соответствующая научная теория и методология, подбираются источники информации. Ключевое значение при прогнозировании будущих состояний имеют философско-мировоззренческие основания, на которых разрабатываются социальные прогнозы. Феномен предзаданности прогноза структурными элементами мировоззрения и методологией исследования позволяет выстраивать между ними прямую и обратную взаимосвязь.

Социально-философское прогнозирование не может и не ставит целью детально предсказать социальное будущее, однако, социальный прогноз, как информационный продукт, способен оказывать серьезное воздействие на общественное сознание, активно формировать представления о перспективах развития социума, страны, цивилизации, тем самым программировать соответствующие модели поведения, принятие тех или иных управленческих решений.

Прогнозы создаются исследователями, сформировавшимися в определенном типе социальной среды, в этом смысле, любой прогноз – это продукт деятельности (производное) конкретного социума. Социальные прогнозы могут оказать значительное влияние на убеждения и представления людей и становиться программой действий как для отдельных личностей, так для целых стран и народов. Например, выполненные на мировоззренческих основаниях алармизма прогнозы Римского клуба отразились на общем ходе мирового технологического развития, запустили новые тренды в промышленности, подтолкнули мировую общественность к пересмотру отношения к окружающей среде на планете Земля. Прогнозы относительно последствий тотального ядерного конфликта на долгое время убрали с мировой повестки милитаристскую риторику между членами ядерного клуба.

Следует отметить, что каждой стадии социального развития присущ свой тип рациональности и, соответственно, своя методология познания будущего. Древние пророчества и предсказания, полученные при помощи ненаучных методов, для людей своего времени выполняли те же функции и влекли те же социальные последствия, которые выполняют научные прогнозы в современном обществе.

В условиях постоянного усложнения структурных характеристик социальных систем и повышения цены ошибок при принятии управленческих решений актуализируется потребность в понимании потенциальных возможностей социального настоящего и в научно обоснованных представлениях о возможных перспективах для осознанного выбора оптимальных путей достижения желаемых состояний.

Каждый субъект мировых отношений может прогнозировать собственное будущее и выбирать наиболее предпочтительные для себя варианты развития. И в этой связи перед социальными системами встает вопрос образа будущего, достижение которого будет желаемым, стремление к которому может стать мобилизующей силой и объединительной целью для социума. Вполне объяснимо, что более конкурентоспособная и сильная социальная система (культура, цивилизация, государство) имеет больше шансов на претворение в жизнь предпочтительного будущего и недопущение реализации нежелательных вариантов.

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей необходимостью в понимании сути происходящих социальных процессов, предвидения предстоящих изменений и, наконец, влияния на ход общественного развития путем осознанного выбора желаемых перспектив. На социальную прогностику возлагаются особые надежды, связанные со способностью объяснять и предсказывать социальные сдвиги и системные трансформации, предупреждать общество о грозящих опасностях и катаклизмах, а также вырабатывать рекомендации по предпочтительным направлениям социального развития.

Предсказание качественных изменений грядущих состояний является отправным пунктом в познании будущего, в том смысле, в котором будущее означает состояние социальной реальности, отличное от состояния социальной реальности настоящего. Характерным состоянием современных социальных систем становится их перманентный кризис. Предсказание качественных системных изменений было и остается проблемным местом социальной прогностики, что требует ее выведения на более высокий уровень научно-теоретического осмысления и практического применения.

В работе проводится философское осмысление теоретических и практических основ социального прогнозирования, экспликация основных понятий и категорий, выбор философской методологии, анализ концептуальных образов будущего, полученных на основании социально-философских теорий. В качестве философско-методологических оснований социального прогнозирования в настоящей работе рассмотрены: формационная теория, концепция локальных цивилизаций, мир-системный анализ, концепция постиндустриального общества. Особое место в исследовании занимает осмысление и анализ социально-философской категории «образ будущего», которая является базовым компонентом исследования.

В процессе критического осмысления социально-философских концепций определяются основные тенденции социальной динамики, выделяется общее и особенное концептуальных прогнозных положений. На основе логики исследованных философско-методологических оснований социального прогнозирования производится экспликация возможного образа социального будущего Беларуси на ближне-, средне- и дальнесрочную перспективу.

Общая характеристика работы

Связь работы с научными программами (проектами), темами

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 6 Перечня приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 (п. 6 Обеспечение безопасности человека, общества и государства: социогуманитарная, экономическая и информационная безопасность (человек, общество и государство, история, культура, образование и молодежная политика, физическая культура, спорт и туризм, управление техническими, технологическими и социальными процессами); научное и научно-техническое обеспечение национальной безопасности и обороноспособности государства).

Цель, задачи, объект и предмет исследования

Цель настоящего исследования заключается в экспликации образов будущего, содержащихся в классических и постклассических социально-философских концепциях.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решаются следующие задачи:

1) раскрыть сущность социального прогнозирования, осуществить экспликацию связанных с ним понятий и категорий, выделить и охарактеризовать мировоззренческие и философско-методологические основания футурологического знания;

2) осуществить экспликацию социально-философской категории «образ будущего», предоставляющей теоретическую базу для осуществления диагностики, прогностики и управления социальными процессами;

3) осуществить компаративный анализ прогнозных положений классических и постклассических социально-философских концепций с экспликацией имманентно презентуемых образов будущего;

4) осуществить интерпретацию позитивного образа будущего Беларуси на основании прогнозных положений рассмотренных концепций.

Объект исследования: философские основания социального прогнозирования в классических и постклассических социально-философских концепциях.

Предмет исследования: концептуальные образы будущего в интерпретации классических и постклассических социально-философских концепций.

Научная новизна

Настоящее диссертационное исследование является результатом социально-философского осмысления категории «образ будущего» как важнейшего элемента социального прогнозирования, что выражено в следующем:

– проведена теоретико-содержательная реконструкция философско-методологических оснований социального прогнозирования;

– осуществлена экспликация социально-философской категории «образ будущего», предоставляющей теоретическую базу для осуществления диагностики, прогностики и управления социальными процессами;

– произведена интерпретация концептуальных образов будущего, содержащихся в классических и постклассических социально-философских концепциях;

– разработаны социально-философские подходы к формированию позитивного образа будущего Беларуси.

Положения, выносимые на защиту

На основании полученных результатов на защиту выносятся следующие положения:

1. В условиях постоянного повышения уровня сложности социальных систем уникальной чертой современности становится ослабление прямых причинно-следственных взаимосвязей между прошлыми и будущими состояниями. Выступая в качестве научной основы для принятия управленческих решений, социальный прогноз является инструментом осознанного и целенаправленного управления будущим. Важная функция социального прогноза заключается в поиске и предложении наиболее предпочтительных и достижимых вариантов. Процесс управления будущим заключается в способности конструктивно преобразовывать настоящее, постепенно приближая его к состоянию, принятому в качестве цели. Важнейшим критерием эффективности прогноза является его способность к предсказанию возможных будущих состояний, повышающая степень понимания социальных перспектив.

Социальный прогноз является производным определенного типа социальной среды. Он может активно формировать представления о социальных перспективах, выступать в качестве целевой установки, программировать определенные модели мировосприятия и поведения. В условиях высокой степени неопределенности социальной среды важными факторами социального познания становятся: воображение, нестандартность мышления, интуиция исследователя, отказ от принятых рамок и критериев «возможного»/«невозможного».

2. На современном этапе развития общества важнейшим фактором социальной мобилизации становится будущее, которое представляется в настоящем в качестве «образа будущего», функционирующего на трех базовых уровнях: индивидуального восприятия, массового сознания и социально-философской рефлексии. На уровне массового и индивидуального сознания образ будущего включает набор представлений о социальных перспективах, достаточный для оценочных суждений. Уровень философской рефлексии предполагает осмысление и целенаправленное формирование образа будущего как социально-философского общественно значимого идеологического конструкта.

Доминирующий на уровне массового сознания образ будущего диагностирует системное состояние социума, презентует его перспективу, обнаруживая свойства самосбывающегося прогноза. Наличие указанных качеств позволяет рассматривать социально-философскую категорию «образ будущего» как значимый элемент в системе философской методологии социального познания и управления социальными процессами. Наличие в генезисе образа будущего искусственной волевой и творческой составляющей демонстрирует методологическую возможность целенаправленного формирования релевантного социально значимого образа будущего, принимаемого обществом в качестве социального идеала.

3. Рассмотренные в исследовании социально-философские концепции (формационная, цивилизационная, мир-системного анализа, постиндустриального общества) являются релевантными перспективными стратегиями для построения социальных прогнозов, предлагая определенное видение относительно ближнесрочной, среднесрочной и дальнесрочной социальной перспективы. Формационная теория презентует весьма оптимистичный образ будущего на дальнесрочную перспективу, достижение которого возможно как эволюционным (естественное отмирание капиталистических отношений), так и революционным (восстание неимущего класса) путем. Будущее в цивилизационной теории фокусируется на ближнесрочной и среднесрочной исторической перспективе и представляется перманентным конфликтом конкурирующих цивилизаций, союзы между которыми строятся на ситуативной основе. Концепция мир-системного анализа предоставляет богатую эмпирическую базу для экспликации множественных (плюральных) образов будущего (включая апокалиптический сценарий) при отсутствии конкретного доминирующего. В концепции постиндустриального общества образ будущего предстает эпохой нестабильности и разногласий в ближнесрочной перспективе, которая сменяется переходом к относительно мирному сосуществованию разных типов постиндустриальных обществ (среднесрочная перспектива) и далее к слиянию человечества в единую высокоразвитую цивилизацию (дальнесрочная перспектива).

4. Конкурентная борьба между различными социальными субъектами реализуется, в том числе, через апелляцию к привлекательному образу будущего, достижение которого презентуется как результат перспективного развития. Создание позитивного образа будущего является ключевой смыслообразующей дилеммой, способной обеспечить выживание и значительно повысить конкурентоспособность Беларуси как социальной системы. Идейно-философской основой для создания привлекательного образа будущего может выступить позитивный, разделяемый большинством прогноз общественного развития, составленный на философско-методологических основаниях релевантных социально-философских концепций.

Интерпретация образа будущего Беларуси может быть представлена в трех темпоральных измерениях: ближнесрочной, среднесрочной и дальнесрочной перспективе. Ближнесрочная перспектива рассматривается как период глобальной нестабильности и обострения межсистемных и внутрисистемных взаимодействий, финалом которому становится разрешение накопленных противоречий. Среднесрочная перспектива представляется фазой достижение глобального консенсуса и конструктивной перестройки мировых социальных отношений. Дальнесрочное будущее характеризуется выходом социальных отношений на новый уровень сложности, при котором человеческая цивилизация стремится к единству, а Беларусь продолжает свое развитие в качестве составной части глобальной мировой социальной системы.

Личный вклад соискателя

Диссертационное исследование выполнено автором самостоятельно, положения и результаты исследования закреплены в авторских публикациях, апробированы на научных конференциях. Проведенное диссертационное исследование является попыткой социально-философского осмысления категории «образ будущего» как важного элемента социального прогнозирования и методологического инструмента осознанного управления социальным будущим. Автором проведена оценка доминирующих социально-философских концепций с позиции их предсказательных возможностей, проведена интерпретация образа будущего для Беларуси с учетом общемировых трендов и тенденций.

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов

Основные идеи и выводы диссертационной работы излагались на следующих республиканских и международных научных и научно-практических конференциях и семинарах:

VIII Международная научно-практическая конференция «Белорусская политология: многообразие в единстве» (г. Гродно, 2018 г.);

IX Республиканская научно-практическая конференция «Государство и творческая личность» (г. Минск, 2018 г.);

Международная научная конференция «Формирование белорусской государственности в условиях геополитических сдвигов ХХ в.» (г. Минск, 2018 г.);

Международная научно-практическая конференция «Белорусская наука в условиях модернизации» (г. Минск, 2018 г.);

Международная научно-практическая конференция «Историческая память о Беларуси как фактор консолидации общества» (г. Минск, 2019 г.);

Международная научно-практическая online конференция «Аксиологическое измерение образа жизни современной молодежи» (г. Витебск, 2019 г.);

XI Международная научная конференция «Менталитет славян и интеграционные процессы : история, современность, перспективы» (г. Гомель, 2019);

II Ежегодная Московская Конференция МРП СМП РАПН «Политические тенденции и явления: что определяет политику сегодня?» (г. Москва, 2019);

III Международная научно-практическая конференция «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности» (г. Москва, 2020);

IX Международная научно-практическая конференция «Белорусская политология: многообразие в единстве» (г. Гродно, 2020 г.);

II Международный научный конгресс белорусской культуры (г. Минск, 2020 г.);

V Международная научная конференция «Интеллектуальная культура Беларуси: духовно-нравственные традиции инновационного развития». (г. Минск, 2020 г.);

Международная научная конференция «Философия и вызовы современности: к 90-летию Института философии НАН Беларуси». (г. Минск, 2021 г.);

III Международная научно-практическая конференция «Современная политическая наука о траекториях развития государства, бизнеса и гражданского общества. Глобальный мир в эпоху политической турбулентности, экономических санкций и информационных войн». (г. Минск, 2022 г.);

III Международная научно-практическая конференция «Право. Экономика. Социальное партнерство» (г. Минск, 2023 г.);

Научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти в системе высшего образования: современное состояние и перспективы» (г. Минск, БГЭУ, 2023 г.);

Международная научно-практическая конференция «Правовая культура в современном обществе» (г. Могилев, 2023 г.);

IV Международная научно-практическая конференция «Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы» (г. Минск, 2023 г.);

VII Международная научная конференция «Интеллектуальная культура Беларуси: гуманитарная безопасность в условиях глобальных вызовов» (г. Минск, 2023 г.);

XVII Республиканский междисциплинарный научно- теоретический семинар серии «Инновационные стратегии в современной социальной философии» (г. Минск, 2023 г.).

Опубликование результатов диссертации

Все основные идеи и результаты диссертационного исследования отражены в 21 публикации автора, в том числе в четырех статьях, опубликованных в журналах из Перечня ВАК (1,97 а.л.). Общий объём публикаций по теме диссертации составляет 6,56 а. л.

Структура и объем диссертации

Диссертационное исследование состоит из содержания, введения, общей характеристики работы, трех глав основной части, реализующих поставленные задачи, включающих 7 параграфов, заключения и списка использованных источников. Библиография включает в себя 333 наименования, из них 47 на иностранном языке, включая 21 публикацию соискателя. Общий объем работы составляет 140 страниц, из них 113 страниц текста.

Глава 1. Аналитический обзор литературы по теме исследования

Социальное прогнозирование как когнитивная практика, нацеленная на познание будущего, является предметом рефлексии широкого круга зарубежных и отечественных исследователей. Интерес к познанию социального будущего обусловлен внутренней потребностью человека в понимании общественных тенденций и связанных с этим личных перспектив.

Стремление предвидеть социальное будущее сопровождает человечество на всем протяжении его истории. Философскому осмыслению феномена будущего, а также методологии его познания уделяли внимание мыслители античности, начиная с Платона и Аристотеля. Попытка представления целостной концепции философии истории предпринималась христианскими мыслителями, начиная с раннего средневековья. В труде Аврелия Августина «О граде Божием» впервые в европейской философии исторический процесс представлен в форме линейного поступательного движения, направленного на усложнение и совершенствование социальных отношений.

Секуляризация общественной жизни привела к появлению жанра утопии, который можно характеризовать как первые шаги в направлении современного социального проектирования и созданию социальных идеалов. Наибольшую известность представляют собой работы Ф. Бэкона, Т. Кампанеллы, Т. Мора. Жанр антиутопий выполнял своеобразную роль прогнозов-предостережений (Дж. Оруэлл). Вопросы социальной динамики нашли отражение в трудах Ж. Л. Д’Аламбера, Д. Дидро, М. Ж. А. Кондорсе, А. Р. Ж. Тюрго [1], которые впервые концептуализировали идею линейного исторического прогресса. И. Г. Гердер представлял прогресс как культурное развитие общества, а культуру как смыслообразующую основу и движущую силу исторического процесса. М. Ж. А. Кондорсе рассматривал прогресс человечества как неотъемлемую часть эволюции природы. А. Р. Ж. Тюрго одним из первых предложил авторский вариант рационалистической теории общественного прогресса, отмечал интеграционный характер отношений между народами, указывал на неуклонное смягчение нравов и просвещение человеческого разума. Дж. Вико [2], И. Г. Гердер, Ф. Шлегель и др. являлись предшественниками культурно-исторической школы и внесли существенный вклад в создание концепций развития универсалий человеческой культуры. Критическое переосмысление теоретического наследия исследователей позволило в XIX в. значительно продвинуться в понимании сути исторического процесса, утвердить в профессиональном сознании идею наднациональной истории.

Осмысление законов исторического развития затрагивалось в трудах Г. В. Ф. Гегеля [3], И. Канта [4], О. Шпенглера [5], К. Ясперса [6]. Г. В. Ф. Гегель предлагал универсальную методологию постижения природы социального при помощи диалектических законов развития всего сущего. И. Кант выдвигал морально-этические основания для построения социальных отношений. О. Шпенглер указывал на наличие стадиальности в развитии культур. К. Ясперс выдвинул концепцию «осевого времени» и предположил наличие прямой взаимосвязи между мировоззренческими основания субъекта прогнозирования и результатами получаемого на выходе прогноза. К. Поппер [7; 8] считал предсказательную способность научных теорий главным критерием их состоятельности. Выдвижение предположений относительно будущего социальных систем и рассуждения о будущем становится неотъемлемой частью творческой научной деятельности основателей и приверженцев тех или иных социально-философских теорий и научных школ.

В XIX в. значительное влияние на ход мировой истории оказало появление формационной теории К. Маркса и Ф. Энгельса [9], в которой важное место отводилось научному предвиденью и прогнозированию социального грядущего. Возможно, именно ориентация на будущее, предложение четкого, аргументированного и привлекательного образа будущего для человечества стало инновацией своего времени и определяющим фактором, приведшим к распространению и принятию марксизма в качестве социально-философской и идеологической основы в ряде государств в XX в.

Во второй половине XX в. возникают социально-философские теории, концепции и подходы, которые становятся важнейшими философско-методологическими основаниями научного прогнозирования будущего социальных систем. Каждая из теорий представляла философскую методологию познания будущего, а ее авторы и последователи обращаются к прогнозированию как необходимой эвристической и доказательной составляющей своих суждений.

На философско-методологической базе цивилизационного подхода строят свои прогнозы А. Дж. Тойнби [10], С. Хантингтон [11], О. Шпенглер и др. О. Шпенглер идентифицировал стадию развития европейского общества как упадок и прогнозировал закат европейской цивилизации. А. Дж. Тойнби выделял факторы развития и жизнеспособности социальных систем. С. Хантингтон выдвигал идею о выходе грядущих конфликтов с уровня государств на уровень цивилизаций. Центральной прогностической идеей в цивилизационном подходе выступает грядущее усиление противостояния между крупными социальными субъектами. Локально-цивилизационных по философскому содержанию взглядов придерживались российские мыслители: панслависты – Н. Я. Данилевский [12], К. Н. Леонтьев [13], евразийцы – П. Н. Савицкий [14; 15], Л. Н. Гумилев [16], неоевразиец – А. Г. Дугин [17]. Российских авторов связывают общие идеи, среди которых – противостояние Западу, мессианство, духовное превосходство российской цивилизации. Для Беларуси начала XIX-XX в. ключевой темой культурно-цивилизационного бытия являлся вопрос национальной идентичности и исторического самоопределения. Важную роль в осмыслении своего предназначения и места среди иных народов оказали такие мыслители как И. Канчевский (Игнат Абдиралович) [18] и В. Ластовский [19]. И. Канчевский выдвигал идею вечного «колебания» между Востоком и Западом, не делая окончательного выбора в пользу той или другой цивилизационной идентичности. В. Ластовский постулировал идею радикального изоляционизма Беларуси, вплоть до смены самоназвания народа и нации.