- -

- 100%

- +

»Süß ist auch die skythische Wurzel, ja sie wird von manchen geradezu Süßwurzel genannt. Sie wächst an der Maiotis [Asovsche Meer]. Sie ist gebräuchlich gegen Asthma, trockenen Husten und überhaupt bei Brustbeschwerden. Auch gegen Wunden wird sie mit Honig gegeben. Sie vermag auch den Durst zu stillen, wenn man sie im Munde hält. Daher sollen die Skythen mit derselben und Hippake [Ziegenmilch] elf bis zwölf Tage lang aushalten können.«6

Die Glycyrrhiza wächst tatsächlich auf dem ehemaligen Territorium der Skythen, das von den weiten südsibirischen Steppen über den Kaukasus bis zum Schwarzen Meer und dem Donaudelta reichte und dessen südliche Grenzen an China, Indien und Mesopotamien grenzten. Durch Eroberungszüge erstreckte sich ihr Gebiet zeitweise sogar bis nach Ägypten. Dass die Skythen auf ihren langen Strecken die Wurzel als Wegzehrung mit sich führten, sie hoch zu Ross oder auf dem Kamel genüsslich an ihrem Süßholz raspelten, könnte zur Nachahmung aufgefordert und zum Beispiel umherziehende Händler, die mit ihnen Kontakt hatten, veranlasst haben, die Süßholzwurzel ebenfalls als Reiseproviant in ihrem Gepäck zu führen.

Vor allem waren es aber Wissensreisende, die fremde Länder erkundeten und dort einen Wissensschatz aufnahmen, den sie in ihren eigenen Kulturbereich zurückbrachten. Einer dieser Reisenden war auch jener Theophrast von Eresos, der den Hinweis über die skythische Wurzel lieferte. Seine Kenntnisse von den exotischen Gewächsen hatte Theophrast weder vom Hörensagen noch aus anderen Schriften, sondern er stützte sich auf eigene Beobachtungen, die er auf seinen ausgedehnten Reisen machen konnte. Aufnahme fand dieses angesammelte Wissen im Lykeion (Scholarch) von Athen, einer von Aristoteles gegründeten philosophischen Schule, die unter seiner Leitung stand. Dem analytischen Anspruch dieser Schule folgend, sollten hier Phänomene wie Leben und Tod, Krankheit und Heilung erklärt werden.

Das Verdienst von Theophrast war nun, schon früh die Botanik systematisch zu erfassen, und die Herkunft von Pflanzen und ihre Anwendung zu beschreiben. In seinen Hauptwerken der ›Geschichte der Pflanzen‹ (Historia plantarum) und Ursachen derselben (De causis plantarum) sind über 500 Pflanzen (Arznei- und Giftpflanzen) verzeichnet, deren größter Bereich die Abhandlung über die Wurzeln und deren Säfte ausfüllt. Theophrast unterscheidet hier die Wurzeln nach ihrem Geschmack und Geruch: die einen schmecken scharf, bitter, die anderen mild, süß; die einen haben einen widerlichen, die anderen einen angenehmen Geruch. Während er das Einsammeln der Wurzeln zur Herbstzeit empfiehlt, wird der Saft aus der Wurzel entweder im Früh- oder im Hochsommer ausgezogen. Hierzu werden die Wurzeln zerrieben und mit Wasser zu einer dicken Brühe aufgekocht. Diese Richtlinien hatten lange Zeit auch für die Ernte und Weiterverarbeitung der Süßholzwurzel Gültigkeit.

Ein Handel mit der Süßholzwurzel nach Griechenland, wie er sich bei Theophrast andeutet, ist aber historisch nicht nachgewiesen. Er war hier ebenfalls nicht notwendig, da wilde Vorkommen der Pflanze an den Küsten des Schwarzen Meeres auf griechischem Territorium zu finden waren. Hierzu liefert uns Theophrast in seiner Beschreibung das wichtige Indiz: Das Süßholz gedeiht an der Maiotis, dem Asowschen Meer. Dieses Meer, angrenzend an das Schwarze Meer, wurde in Vorzeiten von den Skythen besiedelt.

An der benachbarten Nordküste des Schwarzen Meeres lebten die Pontos-Griechen, die verbrüdert mit den Hellenen waren, aber im Widerstreit mit den Skythen lagen und auch lange der Unterwerfung durch die Römer trotzten. Zu den hartnäckigsten Gegnern Roms zählte wiederum der König von Pontos, Mithridates VI. Euphator (136-63 v. Chr.), ein weiterer Zeuge der Süßholzpflanze. Dieser unbezwingbare Rivale der römischen Macht erlag zu seinen Lebzeiten der pharmazeutischen Kunst. Aus Angst, von seinen Feinden vergiftet zu werden, begründet durch seine Grausamkeit und seine heftige Leidenschaft, erprobte er an Sklaven, Verbrechern und Tieren alle ihm bekannten giftigen Substanzen, mit dem Ziel, ein allgemein wirksames Gegengift (Antidot) zu finden. Er selbst nahm täglich ein gewisses Quantum an Gift und Gegengift und gewöhnte sich dermaßen an den Gebrauch, dass er es im Augenblick seiner letzten Niederlage nicht vermochte, sich selbst mit einem geeigneten Gift zu töten. Insbesondere eines seiner Mittel, bestehend aus 54 verschiedenen Substanzen, zu denen auch die heimische Süßholzwurzel zählte, erlangte Weltruhm und wurde folglich nach ihm ›Mithridaticum‹ benannt.

In seiner pharmazeutischen Schöpfungskraft konnte sich Mithridates auf die Heilkunde der griechischen ›Empirischen Schule‹ berufen, nach deren Lehre alle verfügbaren Mittel zu Kompositionen (Mischungen) vereinigt wurden. Sie handelte gemäß dem Glauben, dass alles, was sich im Einzelfall bewährt, auch in gemengten Substanzen bei komplizierten Krankheiten und mit zahlreichen Symptomen helfe. Eine Spezialität aus dieser Zeit sind die Latwerge (Electuarium), bei denen gemischte Pflanzenpulver oder Pflanzenauszüge zu einer marmeladenartigen Masse aufgekocht und als Mus, Brei oder Paste verabreicht werden. Noch bis ins Mittelalter war Süßholz ein Bestandteil dieser Latwerge. Die Verwendung in Latwergen bewirkte jedoch, dass ihre Einzelwirkung lange Zeit unterschätzt wurde und sie nur in abenteuerlichen Kombinationen erhältlich war.

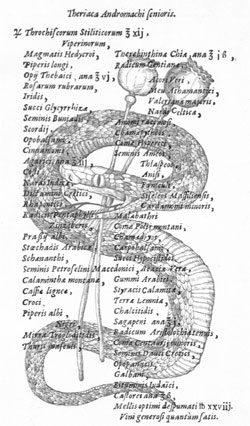

In der Antike zählten solche Kompositionen nicht nur zur geheimen Kunst des Arztes. Ihrer bemächtigten sich auch Feldherren und Herrscher, die schließlich, wenn schon im Leben versagt, als Namensgeber einer solch unnachahmlichen Mischung in die Weltgeschichte eingehen konnten und dadurch Unsterblichkeit erlangten. Die Kunstfertigkeit des Mithridates war jedoch bereits zu seinen Lebzeiten so berühmt, dass kurz nach seinem Hinscheiden der römische Feldherr Pompeius (106-48 v. Chr.) die Rezeptsammlung des König von Pontos übersetzen und als eine der Siegestrophäen nach Rom bringen ließ. In Rom wurde das Rezept ›Mithridaticum‹ von Andromachus (54-68 n. Chr.), dem Leibarzt Neros, korrigiert und die Anzahl der Substanzen auf 64 vermehrt. Neben Opium, Honig, Wein und dem Drüsensekret Bibergeil fügte er als wirksamste Kraft noch das Fleisch von frisch getöteten Vipern hinzu. Der Physiker Servilius Damocrates (1. Jh. n. Chr.) hielt die Herstellung dieses Trankes in Gedichtform fest und benennt in einer Verszeile das Süßholz: »Mische hinzu die gleiche Menge von schwarzer Süßholzwurzel mit ihren honigsüßen Zweigen«.7

Seine Komposition bezeichnete Andromachus als ›Theriak‹, und pries sie mit der Fähigkeit an, auch ›die widerwärtige, schweratmige Pest‹ zu heilen. Der ›Theriaca Andromachi‹ erlangte neben dem ›Mithridaticum‹ bis in die frühe Neuzeit als Universalheil- und Wundermittel eine hohe wirtschaftliche Bedeutung.8 Ein Umstand, der auch für die Geschichte des Lakritzes von Interesse ist. Denn die strikte Einhaltung des Rezeptes für diese ›Königin der Arzneimittel‹ machte die Süßholzwurzel für viele Jahrhunderte zu einem unabkömmlichen Bestandteil in den Regalen der Ärzte und Apotheker.

Abb. 6 Bestandteile des Theriak (1975)

Mit der Übernahme des medizinischen Heilschatzes des Königs von Pontos durch die feindlichen römischen Eroberer wird auch auf einen anderen Bereich hingewiesen, für den das Süßholz eine Bedeutung hatte – die Kriegsmedizin. Dass die süße Wurzel ebenfalls zu ihrem Kriegsproviant zählte, wird immer wieder von großen Armeen berichtet. Diese Tradition reichte bis in den I. Weltkrieg, als französische und türkische Soldaten mit Süßholzstangen ausgestattet waren.9 Früher sollen zunächst die Truppen Alexanders des Großen (356-323 v. Chr.), dann auch die römischen Soldaten die durstlöschende Wurzel als eiserne Ration im Tornister getragen haben. Dies sind jedoch Vermutungen, da zeitgenössische Berichte nirgends eine Mitteilung über den militärischen Gebrauch von Süßholz in der Antike aufweisen.10

Unbestritten ist jedoch, dass Alexander durch seine Feldzüge der griechischen Welt neue Handelsmöglichkeiten mit dem Orient eröffnete. Hierdurch gelangten exotische Substanzen aus Ägypten und Indien, wie Hyänengalle, Blut von Krokodilen oder Schildkröten, Kamelurin, gesprenkelte Echsenköpfe und dergleichen mehr, nach Griechenland. Zu seiner Zeit kommt die süße Wurzel in einem Rezept aus Makedonien vor. Das Antidot stellte der berühmte Chirurg und Pharmakologe Neilus um 320 v. Chr. für den Antipater zusammen. Die Überschrift »antidotus tyrannis dicta, ut Nilus Antipatris« lässt den Schluss zu, dass es sich bei dem Antipater um den Reichsverweser von Alexander dem Großen gehandelt habe, der 319 v. Chr. starb. Durch die Feldzüge Alexanders könnte die Pflanze auch in Ägypten bekannt geworden sein, wo inzwischen auch griechische Könige herrschten und Alexandria zum neuen Mittelpunkt des geistigen Lebens wurde. Jedenfalls mischte sich im 1. Jh. v. Chr. Mithridates von Pergamon (gest. 46 v. Chr.), der illegitime Sohn des Königs von Pontos und einer Konkubine, während des Alexandrinischen Krieges zwischen Julius Caesar und dem ägyptischen König Ptolemaios XIII., sein eigenes Antidot und griff dabei auf das Süßholz des Landes zurück.11

Auch für Rom bedurfte es keiner Einfuhr aus den weit entlegenen Regionen Chinas, Mesopotamiens oder der kaukasischen Steppe. Schließlich gehörte der gesamte Mittelmeerraum in seiner Blütezeit zum römischen Reich. Regionen mit einer natürlichen Population des Schmetterlingsblütlers Glycyrrhiza, wie Spanien, Südfrankreich, Syrien, Kilikien, Griechenland und die Küsten des Schwarzen Meeres waren Vasallenstaaten oder besetzte römische Gebiete. Demzufolge tauchte die Süßholzwurzel auch im römischen Arzneimittelschatz zu Beginn der Zeitrechnung auf.

Zunächst mussten die ersten medizinischen Schriften aber noch die Skeptiker über die Wirksamkeit von Medikamenten überzeugen. Dies gelang insbesondere dem Enzyklopädisten Aulus Cornelius Celsus (14-37 n. Chr.) aus Verona durch seine einfache Sprache. Die Behandlung einer Mandelentzündung mit der Wurzel (Radix dulcis) erklärt er folgendermaßen:

»Sind die Mandeln durch Entzündung angeschwollen, ohne dass Geschwüre dabei vorhanden sind, so muss man gleichfalls (d. h. wie bei Zahnschmerzen) den Kopf einhüllen und die kranke Seite äußerlich mit heißen Dämpfen bähen; der Kranke muss viel spazieren gehen, im Bette den Kopf hochlegen und mit zerteilenden Mitteln gurgeln. Dasselbe leistet auch die sogenannte süße Wurzel, nachdem man sie zerstoßen und in Rosinenwein oder Honigwein gekocht hat.«12

Doch schon sein vermeintlicher Schüler Scribonius Largus (1. Jh. n. Chr.) verfasste kompliziertere Rezepte, in denen mehrere Ingredienzien zu Pillen gedreht wurden. Die beiden Kompositionen mit Süßholz, einmal gegen Luftröhrenerkrankung (Rezept 75), zum anderen gegen Bluterguss (Rezept 86), werden zu Pastillen geformt und anschließend unter die Zunge gelegt oder in lauwarmem Wasser aufgelöst.13 In einem weiteren Sinne handelt es sich hier um die ersten Lakritz-Pastillen, die einem Kranken verabreicht wurden.

Ein Zeitgenosse von Celsus und Scribonius, der römische Offizier und Staatsbeamte Plinius Gaius Secundus d. Ältere (23/24-79 n. Chr.) kannte das Süßholz (radix dulcis), neben Linden- und Palmensaft, als Süßstoff. Plinius benannte zwar die pontische Wurzel des Schwarzen Meeres, die beste Wurzel stammte ihm zufolge aber aus Sizilien. Darüber hinaus empfahl er bereits den eingekochten Süßholzsaft, der zur Verbesserung der Stimme unter die Zunge gestrichen und bei Brust- und Leberleiden angewandt wurde. Allgemein sei die Wurzel dem Wassersüchtigen gegen den Durst zu verordnen. Sie heile auch Blasengeschwüre, kranke Nieren, Geschwulst am After und Geschwüre an den Geschlechtsteilen. Gekaut sei sie ein gutes Magenmittel, hemme darüber hinaus den Blutfluss aus Wunden, weshalb sie als Trank vermischt mit Pfeffer und Wasser gegen das ›viertägige Fieber‹ helfe und Blasensteine abtreibe.14

Die von Theophrast begründete Arzneipflanzentherapie setzte jedoch weniger Plinius, sondern sein Zeitgenosse Pedanios Dioskurides, ein Militärarzt aus Tarsus in Kilikien, fort. Sein in griechischer Sprache abgefasstes Hauptwerk ›De materia medica‹ (lat. Übersetzung, 78. n. Chr.) war noch über das Mittelalter hinaus ein beliebter Ratgeber. Das Süßholz (Glycyrrhiza) führt Dioskurides hier ebenfalls als Pontische Wurzel ein, das auch Gentiana, Skythion, Adipson (durststillend) oder Symphyton (dicht verwachsen) genannt werde und hauptsächlich in Kappadokien und am Pontus vorkomme.15 Bei seiner genauen Beschreibung unterlief ihm jedoch der Fehler, dass er die Glycyrrhiza glabra den dornigen Pflanzen zuordnet. Auch im Geschmack erwähnt er sowohl die süßen als auch die herbschmeckenden Wurzeln, wobei letztere sehr wahrscheinlich von der Glycyrrhiza echinata L. abzuleiten sind. Doch weist Dioskurides darauf hin, dass die Wurzel zu Saft verarbeitet, dann ausgehärtet unter die Zunge gelegt und gelutscht werden soll.

Mit der Anwendung des Süßholzsaftes beschreiben Plinius und Dioskurides nun den Schritt, der in der Abhandlung von Theophrast über die Verwendung von Wurzeln nur angedeutet ist: die Zubereitung und Nutzung des ›Succus Liquiritiae‹ – des eingedickten Lakritz-Saftes.

Hierzu wird nicht mehr die Wurzel oder das Pulver aus feingestoßener trockener Wurzel in roher, gerösteter oder gedörrter Form verwendet, sondern die Wurzel mit Wasser aufgekocht und der Sud eingedickt und eingedämpft. Nach der heutigen Definition für Lakritz als verarbeitetes Produkt der Süßholzwurzel kann mit diesen Erwähnungen der Beginn der Lakritz-Geschichte markiert werden, denn bis in die Gegenwart wird in dieser Form das naturreine, pure Lakritz hergestellt.

Ein weiteres Zeugnis aus der Antike für die Verwendung des eingedickten Lakritz-Saftes liefert der ehemalige Gladiatoren- und Leibarzt von Marcus Aurelius und Septimius Severus – Galenos von Pergamon (129-199/216 n. Chr.). In seinem medizinischen Konzept, basierend auf der Säftelehre der vier Körperflüssigkeiten (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle), den Elementarqualitäten (Feuer, Erde, Luft und Wasser) und den vier Qualitäten (heiß, kalt, feucht und trocken), die in Einklang zu bringen sind, wird die Süßholzwurzel (dulci radice) als warm beschrieben. Der süße Geschmack weise darauf hin, dass sie die gleiche Mischung habe wie der menschliche Körper. Aber da die Wurzel etwas herb schmecke, heißt es weiter, müsse sie doch etwas kühler sein als die menschliche Natur. Dadurch habe sie die Fähigkeit, mit seiner Feuchtigkeit den Durst zu stillen. Schließlich reicht bei Galen die Behandlungsmöglichkeit mit Süßholz von Heiserkeit bis Tollwut.16

In seinen Werken benennt Galen auch andere Autoren, die Süßholz verwendet haben. So erfahren wir zum Beispiel von Amarantus dem Grammatiker (2. Jh. n. Chr.) ein Mittel gegen Fußschmerzen, das unter zahlreichen Ingredienzien auch den Succus enthält und ein Jahr lang in Pillenform eingenommen werden soll.

Hiermit sei der kurze Exkurs über die medizinische Verwendung der Süßholzwurzel während der Römerzeit, die eigentlich eine Zeitspanne von zwei Jahrhunderten umfasst, beendet. Zu bemerken bleibt noch, dass sich in dieser Zeit die Bedeutung der Medizin generell änderte. Galt es zunächst, die Bedenken der römischen Bevölkerung zu überwinden, schließlich war nach Aussage von Plinius bis dato die einzige Behandlungsweise von Krankheiten eine Diät aus Kohl, Salat, Zwiebeln und Kirschen, stand sie zu Galens Zeiten in hohem Ansehen.17 Ein Zeichen dieser Achtung ist die Benennung der ›Hiera‹ (Abführmittel), die nicht nur nach berühmten Feldherren und Herrschern benannt wurden, sondern auch so eindrucksvolle Titel trugen wie Athanasia (die Unsterbliche), Ambrosia (die Göttliche), Isotheos (die Göttergleiche) oder Isochryson (die Goldgleiche).18 In der Tradition der ›Empirischen Schule‹, alles zu einer Komposition zu vermischen, war auch für die Abführmittel das Süßholz unentbehrlich.

Nicht zu vergessen ist, dass die Römer die Grundlagen ihrer Wissenschaft aus Griechenland bezogen. Vor allem nachdem der Glanz Griechenlands erloschen war und von Rom überschattet wurde, eilten die griechischen Gelehrten, Philosophen und Ärzte nach Rom und vermittelten dort ihre bis dahin unbekannten Kenntnisse. Angefacht durch die Neugier der Römer wurde die Nachfrage nach Ärzten bald so groß, dass selbst die Domestiken berühmter Gelehrter sich in Schenken einmieteten, um Kranke zu kurieren. Hier wurde das Wissen, das vormals Gelehrte auf ihren langen Reisen erworben hatten, direkt an ihre Patienten weitergegeben.

Neben dem tradierten Wissen ermöglichte die militärische und politische Ausbreitung des römischen Imperiums die Einfuhr seltener und kostbarer exotischer Produkte, die zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden konnten. Als Herkunftsort der Süßholzpflanze benannten Plinius und Dioskurides Sizilien, Pontos und Kappadokien. Galen fügte diesen noch Kreta hinzu, und verweist damit auf einen weiteren Handelsweg. Denn der römische Kaiser unterhielt auf Kreta spezielle Kräutersammler und Wurzelschneider zur Versorgung des kaiserlichen Hofes, der Stadt Rom und anderer Provinzen, die die Bevölkerung mit Kräutern, Früchten, Samen, Wurzeln oder Säften belieferten.19 Dies markiert auch den Beginn der Tätigkeit von spezialisierten Drogenhändlern. Die Süßholzwurzel boten nun eigens ernannte Wurzelschneider und -sammler an Verkaufstischen oder an der Schwelle eines Ladens an. Zu dieser Zeit gab es aber auch wandernde Arzneihändler, ja, ganze Scharen von mehr oder weniger ehrbaren Kräuterhändlern, die nicht nur kostbare Heilmittel, sondern auch gefälschte und damit wirkungslose oder sogar gefährliche und tödliche Drogen anpriesen. Schon früh wurde hier der Ruf der Scharlatanerie gefestigt, der den Ärzten und Apothekern lange Zeit nachhing, sodass sie als würdelos bezeichnet und mit Wucherern und Gauklern in einen Topf geworfen wurden. Dies zeigt aber auch, wie erworbenes Wissen nach den Regeln der Gier und Gewinnsucht die Taschen mancher Blender bereichern konnte.

3 Ferner Handel – Die Pfade der Wurzel

Während das Süßholz eine weltweite Anerkennung genießt, ist der Genuss von Lakritz eine europäische Angelegenheit. Denn auf keinem anderen Kontinent zeigt die Wurzel durch ihre Verarbeitung und Anwendung eine solche Raffinesse und Vielfalt wie in Europa. Die Wurzel sollte hier jedoch erst im Mittelalter ihre volle Akzeptanz finden, nachdem deren Bekanntheit zeitweilig in Vergessenheit zu geraten schien. Deshalb steht nun die Frage im Vordergrund, welche Pfade die Glycyrrhiza seit der Antike auf ihrem Weg in nördliche Gefilde einschlagen musste, um zu diesem Ansehen zu gelangen.

Zunächst ging es nach dem Untergang des weströmischen Reiches um eine Positionierung im Kampf gegen das ›Fremde‹, das von der neuen christlichen Welt mit den antiken Lehren und Wissen verbunden wurde. Denn neben der Zerstörungswut einfallender Barbaren galt es auch, das von den Gelehrten der Antike mühsam zusammengetragene Wissen, und damit die vielen Süßholz-Rezepte, gegen die Schmähungen der christlichen Kirche zu verteidigen und vor dem Untergang bzw. ihrer Zerstörung als ›heidnische‹ Schriften zu retten.

Diese Aufgabe übernahmen ab dem 6. Jahrhundert paradoxerweise Benediktinermönche, die nach Auffassung des Apotheker-Chronisten Adrien Phillippe eher aus Langeweile denn zum Wohle der Wissenschaft die antiken Schriften kopierten und sich so dieses Wissen aneigneten.1 Vor allem durch den Codex »Regula Benedicti«, der Anweisungen für die praktische und literarische Pflege des antiken Wissens enthält, übermittelte der Klerus in seiner Missionstätigkeit der folgenden Jahrhunderte dem paganen Europa nicht nur seine christliche Lehre, sondern auch die Erkenntnisse der antiken Kultur: der Sprache und Literatur, der Künste, der technischen Wissenschaften, Naturwissenschaften und der Medizin.

Darüber hinaus besaßen die Mönche genügend Kenntnisse von der Heilwirkung der Kräuter, um die Arzneien aus der Natur selbst zu bereiten. Ihren Arzneischatz lieferten anfänglich noch die Pflanzen und Kräuter in Steppe und Wald, an Hecken, Ackerrainen und Bachufern. Mit der Regula ist den Benediktinern aber auch der Gartenbau zur Ordenspflicht gemacht worden. In vielen Regionen Europas ebneten die Mönche mit ihren Klostergärten den Weg für eine Kultivierung unbekannter Pflanzen, worunter sich auch die Glycyrrhiza befunden haben soll.

Um der Süßholzwurzel jedoch die Popularität angedeihen zu lassen, die sie im späten Mittelalter erhielt, wurden andere Wege eingeschlagen. Während im westlichen Europa die medizinische Wissenschaft in dichter Finsternis zum Erliegen kam, erblühte sie nach der Teilung des römischen Reiches (337 n. Chr.) im Osten, denn der antike Wissensschatz wurde im oströmischen Byzanz weiter gepflegt und entwickelt. Ein Beispiel hierfür ist die 72-bändige Enzyklopädie des Arztes und Historikers Oribasius aus Pergamon (ca. 325-403), Leibarzt von Kaiser Julian. Diese Enzyklopädie wurde aus den Werken Galenos und anderer Ärzte zusammengestellt. Auf das Wissen von Galen stützte sich auch der lydische Arzt Alexander Trallianus (525-605). In einem Süßholz-Rezept gegen Schlafmangel durch das Herabfließen eines dünnen Sekrets vom Kopf in die Luftröhre empfiehlt er einen Sud aus Mohnköpfen (Opium) angereichert mit Honig, Süßwein und Süßholz, wobei das Süßholz, falls nicht frisch vorrätig, auch durch den aus Kreta importierten Extrakt ersetzt werden kann.2

Ab dem 7. Jahrhundert schloss sich an das byzantinische Reich durch den Gebietsverlust nach der ›islamischen Expansion‹ gegen Süden und Osten ein Hinterland an, das unter dem Einfluss der arabischen Kultur zu einem Paradies erblühte. Mit der Besetzung der iberischen Halbinsel von Mauren im 8. Jahrhundert erstreckte sich dieses neue muslimische Reich zeitweise sogar von Sevilla bis Samarkand und von Aden bis Tiflis. Die unterschiedlichen Kulturen, Glaubensrichtungen und Verwaltungssysteme der besetzten Territorien wurden übernommen, toleriert und in die Gesellschaft der islamischen Kalifate integriert. Dies bildete die Grundlage, auf der dann antikes und arabisches Wissen miteinander verschmolzen. Viele Schriften berühmter Gelehrter der Antike wurden nun aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt und durch eigene Erkenntnisse erweitert.

Gerade diese Assimilation des Wissens führte zur Schaffung einer eigenständigen Heilkunde, aus deren Feder neue Wortschöpfungen wie Alkohol, Sirup oder Julep stammten. Entwickelt wurde auch das Lacuq (Looch), ein den Latwergen ähnlicher, dünner, süßer Gelee, der wie ein weiches Bonbon aufzulecken ist. Die schleimigen Teile von Früchten und Wurzeln werden hierzu aufgekocht und mit Mandelöl und Honig vermischt. Nach einem Süßholz-Rezept, das auch einer heutigen Anweisung für ein Lakritz-Bonbon entsprungen sein könnte, werden hierzu Gummiarabikum, Traganth, Succus Liquiritiae, Zucker und eine Latwerge von Samen geschälter Quitte, süßen Mandeln und gezuckerten Kürbiskernen miteinander vermischt und aufgekocht, bis es eine zusammenhängende Masse bildet, aus der man ein liebliches Hustenmittel enthält. Eine Lakritz-Apotheose der arabischen Heilkunst anderer Art ist ein Rezept, bei dem Süßholzpulver und andere Zutaten mit Veilchensirup und Rosenwasser angedickt werden. So zauberhaft es klingt, so banal ist seine Anwendung: Am späten Morgen geschluckt, hilft das Mittel gegen brennenden Harnausschuss [Tripper].3

Verbunden mit den arabischen Neuerungen kam der Wissensschatz der Antike dann an den kulturellen Nahtstellen von Orient und Okzident zurück nach Europa. Zwei Städte mit unterschiedlicher Geschichte spielten dabei eine wesentliche Rolle: Toledo und Salerno.

Im spanischen Toledo, das von 711 bis 1085 unter maurischer Herrschaft gestanden hatte, wurden zahlreiche Texte aus dem Arabischen ins Lateinische übertragen. Beispielhaft für diese Epoche der maurischen Gelehrsamkeit mit ihrer Vorliebe für die süße Wurzel sei der in Malaga geborene arabische Botaniker und Arzt Ibn-al Baithar (gest. 1248) genannt. Er stützte sich in seinem Werk nicht nur auf die Ausführungen von Dioskurides und Galen, sondern auch auf den Arzt Avicenna (Ibn-Sina, 980-1037). Dieser vereinte in seinem ›Kanon der Medizin‹ (Qanun al-Tibb) griechische, römische und persische Traditionen und beschrieb 760 Medikamente mit Angaben zu deren Anwendung und Wirksamkeit. Avicenna empfahl Süßholz neben den Erkrankungen des Atmungstraktes, des Magens, der Niere und der Blase auch als Wundmittel und bei Geschwüren. In der Übersetzerschule von Toledo wurde eine Abschrift seines Kanons angefertigt, auf die Ibn-al Baithar zurückgreifen konnte und die er mit eigenen Kommentaren versah.4