- -

- 100%

- +

Im Januar 1895 spricht man in Wien darüber, dass Rosas Kollegin Adele Sandrock vom Deutschen Volkstheater ans Burgtheater wechselt. Bildschön, noch weit entfernt von jenem Gepräge, das später perfekt zu den Buffo-Rollen in ihren Filmen passt, lernt Rosa sie kennen. Ihr gegenüber ist die sonst streitbare Sandrock fürsorglich, bemuttert sie fast. Launisch und mit loser Zunge prahlt sie Rosa gegenüber mit ihren Affären, darunter auch der mit einem Schriftsteller, den sie ihr mit den spöttischen Worten „Das ist mein süßer Zwerg, Herr Dr. Schnitzler!“12 vorstellt. Rosa ist überzeugt davon, dass sich zahlreiche von Sandrocks Formulierungen in der Literatur jener Epoche bei Autoren wie Schnitzler, Roda-Roda und Felix Salten wiederfinden. Das erste Treffen mit Schnitzler in Gegenwart der Sandrock macht Rosa verlegen, wiedersehen wird sie den Dichter erst ein Vierteljahrhundert später. Nach der Premiere seines Stücks Die Schwestern oder Casanova in Spa, bei der sie 1920 mitwirkt, lernt sie ihn persönlich kennen, nachdem er ihr eine Einladung zum Tee zukommen lässt. Sie betritt seine Villa in der Sternwartestraße Nr. 71 und wird von seiner Frau Olga empfangen, die ihr sofort sein Arbeitszimmer, die „Dichterklause“, mit dem Blick über das Döblinger Cottage zeigt. Schnitzler selbst kehrt von seinem Nachmittagsspaziergang zurück und tritt, wie der neugierige Gast bemerkt, erst vor sie, nachdem er Bart und Haupthaar sorgfältig arrangiert hat.

Rosas erste Tanzveranstaltung in Wien ist der Ball der Österreichischen Gesellschaft vom Weißen Kreuze in den Sophiensälen im Januar 1896, dessen Reinerlös in die Errichtung von Militärkurhäusern fließt. Fräulein Retty nimmt mit ihren Eltern daran teil und erinnert sich später an die bitterkalte Winternacht, in der die Hufe der Pferde ihres Fiakers Mühe haben, das Glatteis zu meistern. Sie selbst sitzt steif und unbeweglich darin, um ihr Kleid aus weißer Seide mit handgemalten Heckenrosen am Saum und Silbertüll nicht zu verdrücken. Am Ziel angekommen, bewundert sie den floralen Saalschmuck aus roten und weißen Rosen, aus Frühlingsblumen und Zitronenbäumchen. An diesem Tag entscheidet sich Rosas weiteres Leben, denn ihr wird ein Tanzpartner vorgestellt, der für die nächsten fünf Jahrzehnte an ihrer Seite bleiben wird. Eine Fotografie aus dem Jahr 1896 zeigt ihn in Uniform mit sorgfältig aufgezwirbeltem Schnurrbart. Sein Sohn wird später solche dekorativen Offiziere spielen, etwa 1957 in Der Kaiser und das Wäschermädel. Hochgewachsen und gutaussehend ist er, konstatiert Rosa, sein Name geht bei der Vorstellung im Hintergrundlärm unter, nicht aber seine Bitte, sich in ihre Tanzkarte eintragen zu dürfen. Besagte Karte hängt an ihrem linken Arm, nur mit Mühe kann sie sich davon lösen, das sie haltende Band zerreißt, ein anderes wird dafür geknüpft, denn der junge Mann trägt seinen Namen so oft auf dem Papier ein, bis kein Platz mehr darauf ist. Da er ihr gleich zu Beginn ein paar Mal zu oft auf die Zehen steigt, verbringt er den Abend mit der zwar tanzmäßig aber ansonsten keineswegs reservierten Dame in angeregter Konversation, bis der Morgen graut.

Rosas Mutter Käthe bittet den jungen Galan danach schicklich zum Tee, die Bekanntschaft setzt sich harmonisch fort. Mittlerweile kennt Rosa auch seinen Namen: Karl (in früheren Urkunden Carl geschrieben) Walter Albach, geboren am 21. Oktober 1870 im oberösterreichischen Windischgarsten, seine Eltern sind Dr. Heinrich Albach, k. u. k. Notar, und dessen Frau Theresia, geborene Herszan. Karl Albach ist zu jenem Zeitpunkt noch Oberleutnant in der k. u. k. Armee, wird jedoch gegen den Willen seines Vaters seine militärische Karriere bald beenden, um sein Jus-Studium fortzusetzen und als Anwalt seiner künftigen Ehefrau ein standesgemäßes Leben bieten zu können. Heinrich Albach reagiert zunächst verstimmt auf die berufliche Veränderung seines Filius, doch Walters Schwester Hilde und ihr Ehemann, Dr. Krischker, geben dem jungen Paar Schützenhilfe.

Käthe Retty hat gerade noch Zeit, ihren zukünftigen Schwiegersohn ein wenig kennenzulernen, denn ihr bleiben nur mehr wenige Monate Lebenszeit. Kurz nach dem Ball benennen die Ärzte nach einer Operation ihre diffusen Schmerzen mit der letalen Diagnose Unterleibskrebs. Mehr als Morphium bleibt nicht, um ihr die letzte Zeit so schmerzfrei wie möglich zu gestalten. In ihrer Erinnerung sind es wie zum Hohn vor allem Komödien, die Rosa in jener Zeit in Wien zu spielen hat. Es scheint ihr, dass sich sogar der Frühling in diesem Jahr beeilt, sich möglichst früh einzustellen, damit sich die Natur der Sterbenden gegenüber noch einmal freundlich zeigen kann. Familie Retty übersiedelt in die Parterrewohnung einer Villa in Hietzing, damit die Mutter ihre letzte Zeit in guter Luft verbringen kann. Zu Ostern versteckt „Kätchen“ ein letztes Mal im Garten die Ostereier für ihr Kind – wie früher, als hätte damit alles andere auch Bestand, als könnte die Routine über den fatalen Zustand hinwegtäuschen. 1896 ist Rosa 22 Jahre alt, spielt jedoch für die Todkranke noch einmal das Kind, sucht die Eier nach ihren Anleitungen, sieht, wie sich der Körper der Mutter vor Anstrengung krümmt. Der Tochter wird sich diese letzte Zeit mit ihr für immer einprägen. Die Morphiumdosen müssen bald erhöht werden. Die Mutter liegt im Halbschlummer, hat die Augen leicht geöffnet, auch wenn diese bereits stärker nach innen zu blicken scheinen. Im wachen Zustand, wenn das Betäubungsmittel nachlässt, schreit sie ihren Schmerz hinaus. An ihrem Bett sitzt die Familie, neu hinzugekommen ist der junge Offizier vom Ball, Karl Albach, der in der Nähe wohnt und bemerkt, dass es die Sterbende entspannt, wenn er leise mit seinem Säbel rasselt. Am 22. Mai 1896 beruhigt er sie zum letzten Mal auf diese Art. Eine Hand hält die ihre, die andere spielt mit dem blinkenden Kriegsgerät, mit dem er rasselt wie mit einem Kinderspielzeug. Rosa ist auf der Probe, während ihre Mutter stirbt. „Kätchen“ war noch keine 45 Jahre alt. Die Beziehung zu ihr wird der Tochter niemand mehr ersetzen können.

Anfang Dezember 1896 bringt es Rosas Popularität mit sich, dass der Hochzeitszug zur Evangelischen Kirche in der Dorotheergasse von zahlreichen Schaulustigen begleitet wird. Rosas Kollegenschaft vom Volkstheater ist anwesend, auch Direktor Bukowics gibt sich die Ehre. Rosa wird sich später an ihr lautes, impulsives „Ja“ erinnern, an das dadurch ausgelöste Gelächter in der Kirche. An der Seite ihres Vaters sitzt seine neue ständige Begleiterin Frieda Grossmüller, auch sie ist Schauspielerin und mit Rosa befreundet. Entgegen Rosas Wünschen wird es eine große, festliche Trauung, das Brautpaar muss die Kirche durch einen Seitenausgang verlassen, um der wartenden Menge zu entgehen, doch selbst das schafft die Braut nicht, ohne dass ihre Kleidung in Mitleidenschaft gezogen wird. Vierzehn Tage Flitterwochen am Lido von Venedig, der sich zu jener Zeit noch menschenleer zeigt, folgen.

Seine erste Wohnung richtet sich das junge Paar in der Strozzigasse ein. Rosas Familienname ist nun eigentlich Albach, doch sie etabliert einen gleichsam emanzipatorischen Doppelnamen und heißt bis zu ihrem Lebensende Rosa Albach-Retty. Auch ihre Schwiegertochter Magda und ihre Enkelin Romy werden sich bei der Namenswahl durchsetzen – und damit ebenfalls ein Zeichen setzen.

Ihr Titel: Hofschauspielerin

Im Jahr 1904 übersiedeln die Albachs in eine Villa in der Reithlegasse Nr. 9 in Oberdöbling, wo Rosa den Großteil ihres weiteren Lebens verbringen wird, als Telefonnummer steht 36-13-44 im amtlichen Wiener Telefonbuch. Die beiden dorischen Säulen neben dem hohen hölzernen Eingangstor bilden den einzigen Schmuck an der Fassade, die beiden Giebelkreuze an den breiten Seitenflügeln sind ohne dekorativen Inhalt.

Ein Jahr später, 1905, kommt das lang erhoffte Angebot, an das Hofburgtheater zu wechseln, wo Rosa im Laufe von Jahrzehnten 17 Direktoren „verbrauchen“ wird. Drei Jahre muss sie „an der Burg“ auf gute Rollen warten. Wie es Brauch ist, sucht die Elevin erst alle arrivierten Künstlerinnen und Künstler in deren Wohnungen auf und hinterlässt ihre Visitenkarte. Anfang des 20. Jahrhunderts ist das Burgtheater die bedeutendste deutsche Sprechbühne, auch wenn viele, darunter Karl Kraus und Max Reinhardt, noch die Zeit des Alten Burgtheaters am Michaelerplatz, das am 12. Oktober 1888 seine letzte Vorstellung gab, glorifizieren. Wichtiger als das jeweilige Stück, das man goutierte oder eben nicht, waren für das Publikum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts die Schauspieler. Wegen ihnen besuchte man die Vorstellung, um ihrer Interpretation, ihrem Sprachduktus zu folgen.

Rosa ist eigensinnig und nicht immer kompromissbereit. Gleich zu Beginn überwirft sie sich mit dem Claquechef, der Geld dafür haben will, damit bei ihren Szenen an bestimmten Stellen gelacht oder applaudiert wird. Sie wirft ihn hinaus, aber überlegt später zitternd, ob dies nicht ein Fehler war. Ihr Mann beruhigt sie, dass sie aufgrund ihres Eventualvertrags immer noch ans Volkstheater zurückkehren könne. Doch der arrivierte Kollege Bernhard Baumeister nimmt sie unter seine Fittiche und die Schauspielerin Hedwig Bleibtreu wird ihre Freundin. Sie beeindruckt Rosa mit einem bei einer Probe in die Runde geworfenen Götz-Zitat, das sie an diesem Ort außerhalb einer Vorstellung nicht erwartet hätte. Rosa lernt Katharina Schratt kennen, über deren Beziehung zu Kaiser Franz Joseph ganz Wien tuschelt. Zu ihren Erinnerungen gehört, dass Werner Krauss oft betrunken auf die Bühne kommt und Kollegen damit ärgerte, wenn er als Bühnenleiche „post mortem“ in ihre Dialoge hineinbrabbelt. Rosa begleitet das Burgtheater-Ensemble auf Gastspielen in Prag und Russland, wo sie die Zarenfamilie der persönlichen Ansicht gekrönter Häupter hinzufügen kann. Stolz und amüsiert zugleich berichtet sie darüber, dass sie mit Kindern aus dem österreichischen Kaiserhaus ein Theaterstück einstudiert.

Ihr Mentor, Joseph Kainz, hat ihr beigebracht, stets die Kontrolle über ihren Körper zu behalten, auch über Schmerzen und Krankheiten hinweg. So wird sie sechs Jahrzehnte lang immer wieder mit Zwölffingerdarmgeschwüren auf der Bühne stehen und 1919, mit 45 Jahren, trotz einsetzendem grauem Star eine Augenoperation ablehnen, weil sie nicht mit Brille auftreten möchte. Noch mit 97 Jahren bezwingt sie eine schwere Grippe trotz hohem Fieber in kürzester Zeit.

Im Mai 1912 wird sie zu Hofschauspielerin ernannt, was sie als große Ehre empfindet. Für ihren Vater, den Wanderschauspieler mit wechselnden Engagements, steht fest: „Burgschauspieler sein ist kein Beruf, sondern ein Zustand!“13 Aus heutiger Sicht mag die Bedeutung des Ehrentitels unverständlich wirken, Max Reinhardt hielt jedoch bereits 1926 fest, dass man bereits zu diesem Zeitpunkt kaum mehr begreifen konnte, was es bedeutet hatte, ein Burgschauspieler zu werden, die Verpflichtung erhebliche Vorrechte und Ehren einbrachte.

Zu den Gepflogenheiten gehörte auch, eine Audienz beim Kaiser zu absolvieren, um sich für die Ehre der Ernennung ergebenst zu bedanken. Die erforderliche Garderobe war streng reglementiert: für die Damen ein schwarzes, hochgeschlossenes Kleid, das sich Rosa natürlich bei Drecoll am Kohlmarkt entwerfen lässt; dazu weiße Glacéhandschuhe und einen Hut ohne Krempe und Schleier, damit nichts das Gesicht verdeckt. Im Audienzsaal von Schönbrunn nimmt sie mit anderen auf der mit rotem Samt überzogenen Bank Platz, nachdem sie aufgerufen wird, betritt sie das imperiale Gemach. Vielleich liegt es an der allgegenwärtigen Präsenz des Kaisers in unzähligen Büsten und Bildnissen im öffentlichen Raum, dass er ihr so vertraut erscheint. Der über 80-Jährige beeindruckt sie, scheint ihr fast über eine jungenhafte Statur zu verfügen. Er verlässt das weiße Stehpult am Fenster, kommt auf die Eintretende zu, bedauert, sie noch nie auf der Bühne gesehen zu haben, da er kaum noch ins Theater gehe, sei jedoch von seiner Tochter Valerie über ihr Können unterrichtet worden. Vier Jahrzehnte später wird Rosa ihrer Enkelin Romy von dem Erlebnis berichten, wenn diese 1955 für den Film Die Deutschmeister als Mädel vom Land eine solche imperiale Audienz nachspielen wird. Als Franz Joseph wird ihr in der Szene Paul Hörbiger gegenüberstehen, Rosas Kollege vom Burgtheater. Der Kaiser ist im Film zu jenem Zeitpunkt 79 Jahre alt, also kann man die Szene mit 1909 datieren. In ihrem übernächsten Film wird Romy wieder mit Franz Joseph I. in Schönbrunn zu sehen sein. Der Kaiser wird dann 56 Jahre jünger sein und von Karlheinz Böhm verkörpert werden.

Am Vormittag des 10. März 1913 sitzt Rosa mit ihrem Mann beim Frühstück, als das Telefon läutet. Das Dienstmädchen Anna hebt ab und ruft dann die gnädige Frau mit dem Hinweis, es sei ein Gespräch aus Leipzig. Wohl ihr Vater Rudolf, vermutet Karl Albach. Ein paar Jahre schon hatte man sich bereits nicht mehr gesehen, doch schrieb der Vater Rosa regelmäßig. Dass er nun mit Frieda als seiner zweiten Frau in Leipzig in der Frankfurter Straße Nr. 24 wohnt, hat Rosa mittlerweile akzeptiert, obwohl sie es ihm lange nicht verzeihen wollte. Zu knapp nach dem Tod ihrer geliebten Mutter schien es ihr, zu groß der Altersunterschied: 18 Jahre alt war Frieda, Rudolf dagegen bereits 54. Die Hochzeit fand am 6. Juni 1900 statt. Als er ihr mitteilt, er wolle mit Frieda nach Leipzig ziehen, wird ihr bewusst, dass sie ihn nicht verlieren möchte, nennt ihn wieder „Pepus“, wie damals, als sie noch ein Kind in Berlin war. Sie weiß, dass er an Wien hängt wie sie selbst, aber Frieda hofft, in Leipzig größere Rollen spielen zu können. Als Rosa ihn zur Bahn bringt, nimmt sie von einem sichtlich gealterten Mann Abschied. Zwei Mal kommt er wieder auf Besuch, begrüßt seinen Enkel, applaudiert stolz seiner Tochter auf der Bühne. Die meiste Zeit verbringt er in der Hofbibliothek, studiert Bücher und macht Notizen für seine eigenen Werke. Längst arbeitet er mehr als Kritiker und Literat denn als Schauspieler. Worüber er nicht spricht, außer durch sein kummervolles Aussehen, ist seine Ehe.

Auch am Vormittag des 10. März 1913 wird Rosa nicht die Stimme ihres Vaters hören, sondern die von Frieda. Sie spricht schnell, unnatürlich laut und plötzlich versteht Rosa, was sie ihr in den Apparat schreit. Das Nächste, was sie hört, ist Lachen. Lautes, unkontrolliertes Lachen – und zu ihrem Schrecken bemerkt sie, dass sie selbst es ist, die so reagiert, ihrem Mann und ihrem Dienstmädchen auf diese Art erklärt: „Der Pepus ist tot! Versteht ihr? Tot! Erschossen! Ha, ha, ha! Wo liegt er? Irgendwo! Mit einem Loch im Kopf! Ha, ha, ha!“14 Lachkrämpfe schütteln sie noch, als ihr Mann sie ins Schlafzimmer trägt. Seine Bitten, sie möge damit aufhören, nützen nichts, auch nicht das kalte Wasser, mit dem er ihr heißes Gesicht kühlt. Der Kopf schmerzt, sie hat Zerrbilder vor Augen, ihre Zähne schlagen unkontrolliert aufeinander, etwas wie Schüttelfrost durchläuft sie, während sie weiterlacht. Zwei Stunden dauert der krampfartige Zustand an, bevor sie vor Erschöpfung einschläft. Als sie aufwacht, ist es fast Abend. Ihr Mann teilt ihr mit, dass das Theater keinen Ersatz für sie habe, sie die Vorstellung absolvieren muss, wenn es irgendwie geht. Nun siegt die Disziplin wieder, sie lässt sich ins Theater bringen, schminken, ankleiden, kann sich selbst beim Spielen zusehen. Obwohl sie am Rande der Erschöpfung ist, steht sie den Abend durch, erst danach bricht sie in der Garderobe zusammen.

Erhalten ist eine Anzeige des Polizeiamts der Stadt Leipzig, wonach der Schriftsteller Rudolf Albert Wilhelm Retty, 67 Jahre alt, evangelisch‐lutherischer Religion, wohnhaft in Leipzig, Frankfurter Straße 24, geboren in Lübeck, Ehemann der Friederike, geborene Großmüller, wohnhaft zu Leipzig, Sohn des Adolph Hermann Retty und seiner Ehefrau Clara Maria Johanna, geborene Presch, zu Leipzig in seiner Wohnung am 10. März des Jahres 1913 vormittags gegen acht Uhr verstorben sei.

Tage später sieht Rosa ihren Vater im Sarg, die Wunde wurde von den Einbalsamierern kunstvoll kaschiert, starker Rosenduft liegt in der Luft, sie erkennt das Parfüm ihrer Mutter, das diese verwendete, wenn sie Rosas Vater früher vom Theater abholte: Créme Simone. Mit ein paar Zeitungsausschnitten, Gedichten und seiner Taschenuhr verlässt sie Leipzig am nächsten Morgen mit dem Zug. Zuhause erwarten sie ihr Mann und ihr mittlerweile siebenjähriger Sohn Wolf, der ein Vierteljahrhundert später Romys Vater werden wird.

Ihr Sohn: Wolfgang Helmuth Walter

„Gibt es keine Liebe, die Jahre überdauert? Ist der Mann ständig wandelbar und unzuverlässig? Aber wenn ihn schon die Frau zu nichts verpflichten vermag – wenn er nur die scheinbar ausweglose Verworrenheit der Beziehungen sieht – warum fühlt er nicht den Ansatz zu großem und fruchtbarem Wachsen, der in jedem jungen Kind sich offenbart? Wie ist dieser ewig Wandlerische doch begrenzt in dem Gefangensein in seinem Ich, in der Unfähigkeit, über sich hinausreichen zu können!“, fragt Lisa Heise in einem mit 28. September 1919 datierten Brief den Dichter Rainer Maria Rilke.15 Auf wen genau sie sich bezieht, ist unklar, doch scheint es wie eine präzise Beschreibung des Wesens von Romy Schneiders Vater Wolf Albach-Retty.

Er verbirgt sich ein Leben lang hinter wohltemperierten Adjektiven, die immer wieder rund um seine Person verwendet werden. Wie er als Mensch in seinem Innersten wirklich war, scheint er der Nachwelt erfolgreich verborgen zu haben. Wo er auftaucht, wird gelächelt, bittet man ihn um Autogramme, freut man sich. Seine besonderen Kennzeichen sind Äußerlichkeiten: 1,78 Meter groß, blaue Augen, dunkelblonde Haare, liebenswürdiger gehobener Wiener Dialekt in hellem Timbre, Charme. Seine Tochter Romy wird über ihn sagen: „Er war ein wunderbarer Mann. Niemals in meinem Leben habe ich wieder so einen schönen Mann gesehen. Ein hemmungsloser Schürzenjäger, meine Mutter hat sehr unter ihm gelitten. Er war wirklich verrückt.“16

Seine eigene Mutter wird Wolf nie als solche anreden, sondern stets nur mit „Roserl“ – er folgt damit einer Tradition, denn auch sie nannte die ihre immer bei deren diminuierten Vornamen. Im Gegensatz zu seinen Eltern spricht er als Kind in breitem Vorstadt-Slang und liebt es, verbotene Schimpfworte mit der ihm eigenen selbstverständlichen Unschuld zu gebrauchen, weshalb sein Deutschlehrer Rosa mehrmals in seine Döblinger Villa zum Tee bittet, um ihr sein Leid zu klagen. Der Pädagoge schwärmt von der Intelligenz des Albach’schen Filius, bemängelt aber dessen ordinäre Ausdrucksweise. So hatte er eine Frage nach Goethe prägnant auf den Punkt gebracht: „Is dös der Dichter von ‚Leck mi im Oasch‘?“17 Die prägnante Pointe beeindruckt die Mutter erst in der Reflexion Jahre später, zum Zeitpunkt ihrer Prägung schärft sie dem Sohn ein, solche Formulierungen gefälligst zu unterlassen – und der reagiert, wie er es ein Leben lang tun wird, also ohne Unrechtsbewusstsein und auch ohne wirklich Konsequenzen zu ziehen: „Also weil du’s bist, Roserl, werd’ ich mich bessern!“18 Dass er es nicht tut, wird er erfolgreich mit Charme übertünchen.

Es wird Wolf später ein Vergnügen sein, seiner Tochter Romy schon im Kleinkindalter deftige Flüche im Dialekt beizubringen, mit der diese – ein Leben lang – ihre Umwelt überrascht und schockiert. So beschimpft sie ihren geliebten Bruder bereits in Kindertagen gelegentlich unflätig, fragt ihren Freund Hermann Leitner 1981 – und das durchaus freundschaftlich: „Warum meldest du dich nicht, du Arsch?“ Ein schönes Beispiel von Selbstironie ist dagegen eine Fotografie von ihrem Aufenthalt in Quiberon, auf die sie handschriftlich notiert, dass es sich bei der darauf zu sehenden, unkenntlich in einen Bademantel gehüllten „vornehmen Arscherlhalterin“ um sie selbst handle. Ein Beweis auch dafür, dass eine humorbegabte Frau wie sie keinerlei Probleme mit dem vielbeschworenen „Mythos Romy Schneider“ hatte.

Gegen den Rat besorgter Ärzte setzt Rosa durch, dass sie ihr Kind als Hausgeburt zur Welt bringen kann. Sie erzählt später von Wehen, die an die 17 Stunden dauern, wobei sie sich anfangs damit abzulenken versucht, die Blätter des Gummibaums in ihrem Schlafzimmer zu zählen. Ein Arzt und eine Hebamme sind regelmäßig bei ihr, ihr Mann hört im Nebenzimmer argwöhnisch dem zunehmend lautstarken Leiden seiner Gattin zu und droht, sollte etwas schiefgehen, alle Beteiligten – außer Rosa natürlich – zu erschießen. Als er seinen Sohn Wolfgang Helmuth Walter am 28. Mai 1906 erstmals zu Gesicht bekommt, reagiert er emotional: „Jessas, is der Bua schiach!“19 Diese Meinung teilt außer ihm niemand. Tatsächlich wird der nun Wolf genannte Sohn bald zu den bestaussehenden Schauspielern der deutschsprachigen Filmindustrie gehören. „Alle Frauen in unserer Familie“, erzählt seine Enkelin Patrizia Albach, „haben, wenn sie von ihm sprachen, immer betont: er war der Charmanteste von allen. Wenn er einen Raum betrat, waren alle baff. Er war wunderschön, charmant und sympathisch.“20

Der nonchalante, im Dialekt sprechende Phlegmatiker Wolf hat jedoch eine andere Seite, die sich später auch in seiner Tochter wiederfinden wird: Wenn er etwas Bestimmtes will, setzt er es mit eisernem Willen durch, ohne sich um die Reaktionen seiner Umwelt zu scheren. Gelingt ihm dies nicht, kann sich das ebenmäßige Gesicht unfreundlich verziehen und statt mit Argumenten seinem Begehren mit einem Schreianfall Nachdruck verleihen. Das Dienstmädchen Anna resigniert bald ihm gegenüber. Körperliche Züchtigungen muss der Kleine im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen nicht fürchten, die Mutter greift als studierte Schauspielerin allerdings zu drastischen Mitteln. Einmal bringt er sie so in Rage, dass sie ihm androht, sich, wenn er sich nicht benehmen könne, zu erschießen. Er lässt es darauf ankommen, sie entnimmt daraufhin dem Waffenschrank ihres Gatten einen Revolver, stürmt mit Verve ins Schlafzimmer und bald hört der erstaunte Sohn nach der zuknallenden Tür drei Schüsse. Geschockt zögert er zunächst, bevor er wagt, ihr ins Zimmer zu folgen. Er sieht die Mutter auf dem Bett hingestreckt, bittet unter Tränen um Verzeihung, bemerkt dann zu seiner Erleichterung, dass sich die vermeintliche Selbstmörderin unverletzt erhebt. Es wird einige Zeit vergehen, bis die beiden über diese Lektion in schwarzer Pädagogik lachen können. An Wolfs Störrigkeit ändert es wenig. Als der Vater die Geschichte am Abend serviert bekommt, zieht immerhin er eine Konsequenz daraus: Die von seiner Frau unsachgemäß angeschossene Matratze wird durch eine neue ersetzt.

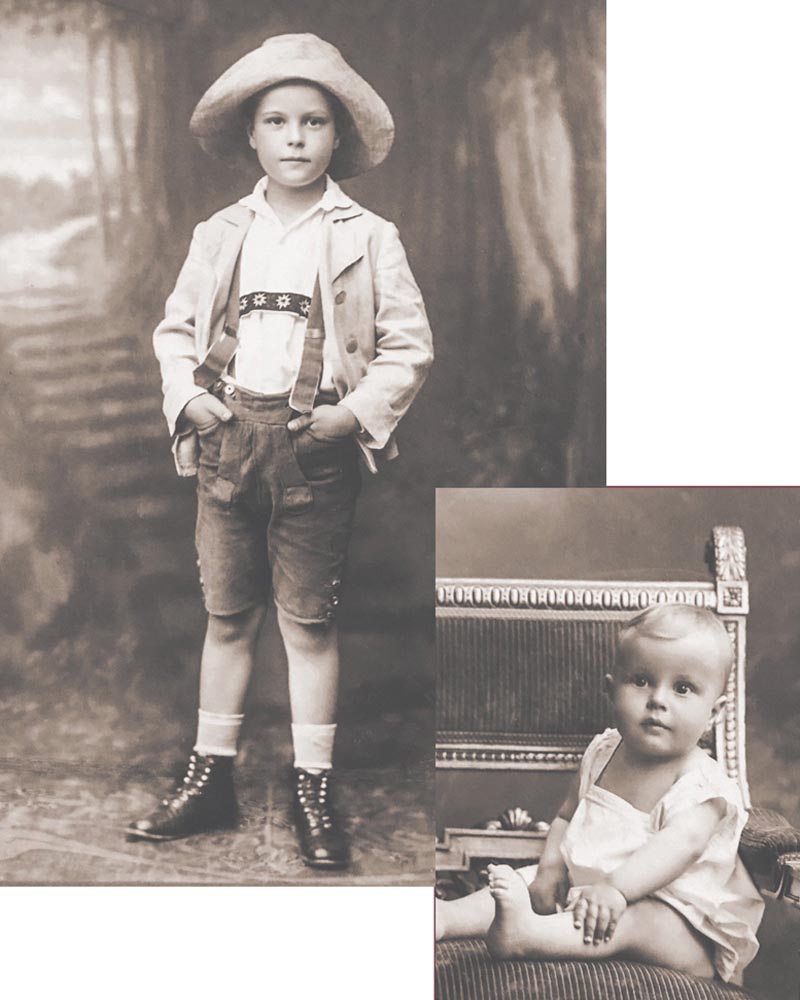

Wolf Albach (geboren 1906) im Kindesalter. Das gefällige Posieren scheint ihm schon früh leichtgefallen zu sein.

Ins Burgtheater nimmt Rosa ihren Sohn 1907 zum ersten Mal mit, nachdem er ein Jahr alt geworden ist, um ihn der Kollegenschaft zu zeigen. Ihr Mentor Josef Kainz bietet ihr, nun da sie Mutter geworden ist, endlich das Du-Wort an. Sie lehnt ab, will ihn weiter Herr Kainz nennen und für ihn selbst die Rosel bleiben. Ihre Forderungen, nun keine jungen Mädchen, sondern „würdigere Rollen“ zu spielen, quittiert der aktuelle Burgtheaterdirektor Paul Schlenther mit dem Angebot, in einem Stück die Mutter von Kainz zu spielen.

Als Rosa 1912 Hofschauspielerin wird, beeindruckt den sechsjährigen Wolf das dekorative handgeschriebene Dekret mit dem roten Siegel darauf, noch mehr jedoch das schwarzglänzende Kutschencoupé mit den zwei Schimmeln als Gespann, das seine Mutter nun regelmäßig abholt, um sie zu Proben oder Vorstellungen zu bringen. Seine Frage, ob die Karosse nun ihr Eigentum wäre, muss sie verneinen, erklärt ihm aber seine Funktion. Als edlen Spender nennt sie ihm den Kaiser, und Wolf vermutet, dass dieser offenbar ein vermögender Mann sein müsse, wenn er sich eine solche Equipage als Geschenk leisten kann. Auch das servile Scharwenzeln mancher Bahnbediensteter, wenn Rosa bei der Fahrt in die Sommerfrische ins Salzkammergut als die „gnädigste Frau Hofburgschauspielerin“ ein reserviertes Abteil erster Klasse beziehen kann und sich in diversen Stationen die Bahnhofsvorstände nach eventuellen Wünschen erkundigen und Erfrischungen anbieten, faszinieren den Jungen. Denn jedes Jahr im Juli werden Speiseporzellan, Silberbesteck, Sommergarderobe und Jagdwaffen für den Herrn Gemahl eingepackt und dann reist man mit Personal und Hausstand in eine gemietete Villa in St. Gilgen mit Blick auf den Wolfgangsee. Als Rosa ihm auch hier den unweit in Ischl weilenden Kaiser als Ursprung solcher Aufmerksamkeiten nennt, beschließt Wolf, sein „Roserl“ zu ehelichen, um sich künftig solche Privilegien zu sichern.