- -

- 100%

- +

Als Kind scheut Wolf kein Risiko, der Hausarzt erhält für das Zusammenflicken von Schrammen und Knochenbrüchen sehr bald ein fixes monatliches Pauschalhonorar. Rosa ist überzeugt davon, dass ihre Verbindungen zum Kaiserhaus ihrem Sohn im Ersten Weltkrieg das Leben gerettet haben. Friedrich von Österreich-Teschen, also Erzherzog Friedrich Maria Albrecht Wilhelm Karl von Österreich, auf dessen Gut in Teschen die in der Monarchie berühmte „Teschener Butter“ erzeugt wird, sendet ihr, als der kleine Wolf an einem Lungenspitzenkatarrh leidet, täglich durch einen Diener einen Striezel Butter und ein Kännchen Milch aus seinem Palais, in dem sich heute die Albertina befindet. Abseits des Anekdotischen finden der Erste Weltkrieg und seine Folgen in Rosas Memoiren kaum Erwähnung.

Am 26. Dezember 1916 kann der nun zehnjährige Wolf Albach seine Mutter im Stück Alt-Heidelberg von Wilhelm Mayer-Förster erstmals auf der Bühne sehen. Neben seinem Vater sitzt er in der Direktionsloge und weint wie viele andere in der Szene, in der Rosa ihren Geliebten verliert. Als ihn seine Mutter nach der Vorstellung fragt, wie sie ihm denn gefallen habe, antwortet er mit dem größten Kompliment, zu dem seine Kinderseele fähig ist: „Du warst so schön wie ein Tramwaykondukteur!“21 Die uniformierten Herren, in deren Macht es lag, eine Straßenbahnkarte zu entwerten, schienen ihm damals das Höchste an Repräsentation, das man erreichen konnte.

Sein Interesse für das Theater ist damit zwar geweckt, Literatur und Musik begeistern ihn jedoch weniger. In der Oper langweilt er sich, die Versuche seiner Mutter, ihm klassische Dramen in kindgerechte Erzählungen umzudichten, interessieren ihn weniger als die realen Kriminalgeschichten, die ihm das Fräulein Anna aus den Berichten der Kronen Zeitung und der Neuen Freien Presse nacherzählt.

War seine Mutter mit dem Geräusch von Pferdekutschen groß geworden, so sind es für Wolf motorisierte Gefährte, die ihn begeistern. Während Rosa das Quietschen der Straßenbahn als äußerst unangenehm empfindet, wird es Wolf begeistern, Autos zu besitzen. Vor allem Sportwagen sind früh sein Traum – und er wird ihn sich erfüllen, sooft es ihm seine Gagen erlauben.

Mit 14 Jahren erschreckt der halbwüchsige Wolf seine Eltern in der Sommerfrische einmal dadurch, nach der Ankündigung, fischen zu gehen, einen Tag und eine Nacht lang verschollen zu bleiben. Als er bis zum Abend nicht da ist, will seine Mutter die Polizei rufen, während ihr Mann den „Schlankel“ mit einem Donnerwetter zu empfangen bereit ist. Er findet ihn ohne amtliche Recherchen schließlich auch dort, wo er ihn vermutet: bei einem Wanderzirkus, genauer gesagt im Wohnwagen der Zirkusreiterin. Nachdem Wolf die erste Standpauke geduldig über sich ergehen ließ, verkündet er seinen Eltern den Entschluss, die Schule abzubrechen, um mit sofortiger Wirkung zum Zirkus gehen zu können. Während ihr Mann erwägt, das Haupt seines Stammhalters mit Ohrfeigen zu verzieren, macht Rosa Wolf klar, dass er dann künftig ohne sie leben müsse, woraufhin er den Entschluss erneut zu überdenken bereit ist.

Rosa mit ihrem Sohn Wolf. 1910er Jahre. Als Schauspieler wird er später den Künstlernamen seiner Mutter, Albach-Retty, übernehmen.

Ihren Sohn durch die Mittelschule zu navigieren, bezeichnet Rosa als Schwerarbeit. Mit großer Freude nimmt sie seinen Entschluss entgegen, Chemie studieren zu wollen. Tatsächlich lässt er sich ins Chemische Institut in der Währinger Straße Nr. 10 inskribieren, von Erfolg gekrönt ist das Unternehmen jedoch nicht. Seine wahre Berufung findet er in der Schauspielerei, sein Ziel ist nun das Reinhardt-Seminar. Dort wird er aufgenommen, studiert fleißig und erfolgreich – eine weitere Generation der Rettys betritt mit ihm die Bühne. Wolf erhält Angebote mehrerer Theater, Rosa plädiert für eine Ausbildung in der Provinz, etwa in Troppau, doch der damalige Burgtheaterdirektor Franz Herterich engagiert die Nachwuchshoffnung lieber gleich ans eigene Haus. Wolf Albach nennt sich nach seiner Mutter nun Albach-Retty. Sein Name findet sich auch in den Tagebüchern von Arthur Schnitzler, der am 22. März 1927 dort vermerkt: „Die Retty vorzüglich als Comtesse; ihr Sohn Albach spielte sehr nett ihren Sohn.“22 Rosa ist eine kritische Partnerin, sie bespricht Wolfs Rollen mit ihm, hält mit ihrer Meinung über ungenügende Leistungen nicht hinter dem Berg.

Auch der Film, der ständig auf der Suche nach jungen, attraktiven Darstellern ist, findet Gefallen an dem jungen Mann. Zunächst agiert er in österreichischen Stummfilmen in Nebenrollen, wirkliche Karriere wird er jedoch erst im Tonfilm machen. Talente-Scouts der Universum-Film AG (Ufa) werden auf den gutaussehenden jungen Mann mit Theaterausbildung und hinreichender Gesangsstimme aufmerksam. Nach Probeaufnahmen in Berlin ist es der Megastar Lilian Harvey selbst, der ihn als neuen Partner für sich erwählt. Dass sich die neue Karriere in Berlin nicht mit der am Burgtheater abstimmen lässt, ist klar. Auf Wolfs Bitte versucht Rosa ihn aus dem Vertrag mit dem Burgtheaterdirektor und Schriftsteller Anton Wildgans loszueisen. Der weigert sich, pocht auf Vertragserfüllung des jungen Herrn Albach-Retty, weshalb Rosa ihre Kontakte zum damaligen Bundeskanzler Ignaz Seipel nützen muss, um Wolf aus dem Engagement zu befreien.

Zwei Herzen und ein Schlag unter der Regie des gebürtigen Wieners Wilhelm Thiele, der 1930 mit Die Drei von der Tankstelle Tonfilmgeschichte schreibt, wird 1932 Wolfs erster Erfolg, weitere Angebote an das Nachwuchstalent folgen auf dem Fuß. Neben Willi Forst, Willy Fritsch und Willy Birgel wird Wolf Albach-Retty bald einer der beliebtesten Kavaliere beim deutschen Tonfilm. Die mittlerweile 69-jährige Adele Sandrock, mit der Wolf 1932 Das schöne Abenteuer dreht, gesteht ihrer Freundin Rosa, dass ihr Wolf, wäre sie nur zwanzig Jahre jünger, nicht „ausgekommen“ wäre. Die darstellerischen Aufgaben in den Filmstoffen ähneln einander und verlangen dem jungen Albach-Retty keinerlei Mühe ab. Wolf kann als Beau posieren, in Filmen wie Frühjahrsparade (1934) eine Uniform ebenso kleidsam tragen wie einst sein Vater für den Fotografen. Was er im Film zu singen und sagen hat, ist frei von jeglichem Tiefsinn: „Ich freu’ mich, wenn die Sonne lacht! Ich freu’ mich, scheint der Mond bei Nacht“, heißt es in einem von Robert Stolz komponierten Foxtrott und einem Text von Ernst Marischka: „Ich weiß oft selber nicht warum! Ich bin halt dumm!“ In Liebling der Matrosen (1937) mimt er den Marineoffizier Leutnant Juritsch, der sich um ein fünfjähriges Mädchen (dargestellt von dem Kinderstar Traudl Stark) kümmert – ein als Offizier und Vatermodell tauglicher Gentleman, zumindest vor der Kamera. Im Leben wird er sich in dieser Rolle nicht bewähren.

Wolf Albach-Retty. 1930er Jahre. Noch vor der Jagd auf Wildpret und Frauenherzen muss man als seine größte Liebe wohl das Automobil ansehen.

Wolf Albach-Retty wird schnell zu einem beliebten Star des deutschen Kinos, zum verlässlich gewinnbringenden männlichen Teil für jegliche Lustspielkonstruktion. Für Interviews kämpfen sich die Reporter zwischen Damen in Garboschnitten, Titusfrisuren, Wuschelköpfen, Parfumwolken aus Chanel Nr. 5 und Soir de Paris hindurch, fragen ihn dann nach seinen bevorzugten Farben bei Frauenaugen oder Krawatten, seinen Hobbies. Da nennt er Fußball, Tennis, Bergsteigen, die Jagd, er betont, sich von Cadillacs leichter trennen zu können als von auf der Pirsch erbeuteten Geweihen. Es sind sichtbare Trophäen, nach denen er strebt, mit denen er sich gerne umgibt. Wolf liebt die Jagd, wie es schon sein Vater tat, der oft in der Villa des Schauspielers und Schriftstellers Rudolf Tyrolt in Gutenstein zu Gast war, um nach Ausübung des Waidwerks seine Lieblingsspeise, einen unterspikten Schweinsbraten, zu dinieren. Der Sohn begleitet ihn bald und wird sich später ein eigenes Jagdgebiet pachten: im Käfertal am Großglockner.

In den Drehpausen unterhält Wolf Albach-Retty den Drehstab mit Anekdoten und Scherzen, nennt alle vom Regisseur bis zu den Komparsen „Mein Schatz“ oder „Liebling“. Abends geht er mit Tirolerhut, braunem Lumberjack und Creppsohlenschuhen ins Nachtleben der jeweiligen Stadt, raucht stark, trinkt wenig, manchmal auch keinen Alkohol. Seine Gagen investiert er in ein angenehmes Leben, dazu gehören schnelle Autos, das erste ist ein Mercedes 4,5 Kompressor, das seine halbe Gage verschlingt. Seiner Mutter erzählt er am Telefon davon, in stolzer, jungenhaft lauter Diktion. Beim ersten Wien-Besuch fährt er damit vor dem Burgtheater vor und präsentiert sein Luxusauto stolz der Kollegenschaft. Die Familie nutzt alle Kontakte zur lokalen Polizei, um ihm Strafmandate wegen notorischer Geschwindigkeitsüberschreitung zu ersparen oder zu mindern. Sein Vater goutiert die neumodische „Bledheit“ seines Juniors nicht, ihn bringen öffentliche Verkehrsmittel ans Ziel. Die Frauen am Beifahrersitz wechseln rasch, am wichtigsten scheint Wolf zu sein, dass sie sich sorgsam die Schuhe abputzen – an deren Unterseite, damit sie sein Heiligtum nicht verschmutzen. Außer gegebenenfalls den Piloten dürfen die Damen nichts berühren, sich nirgendwo anhalten. Rosa erträgt so manch oberflächliche Bekanntschaft („sehr schön, sehr dumm“) ihres Sohnes mit mokantem Lächeln in ihrem Haus, dekoriert auf Wolfs Bitten hin seinen Bereich mit Blumen, kann sich nicht verkneifen, auch welche davon im Nachttopf zu platzieren. Sie hält sich aus seinem Beziehungsleben heraus, ihr Schweigen ist beredt genug, sie begnügt sich damit, die Halbwertszeit der Affären im Voraus zu schätzen. Es sind „Herzensschlampereien“, wie Arthur Schnitzler es genannt hat. Vergleiche mit dessen Figur des Anatol und Wolf bieten sich an.

Rosa fasst zusammen: „Film, Autos und Frauen waren, solange er jung war, die Leitmotive seines Lebens. Später las er eine Menge guter Bücher und befaßte sich mit Religion und Philosophie.“23 Im Frühjahr 1933 dreht Wolf in der Schweiz, diesmal heißt der Film Kind, ich freu mich auf dein Kommen. Aus Lugano, das im Leben seiner Familie später eine zentrale Rolle spielen wird, ruft er Rosa an, um ihr die (nächste) Frau seines Lebens anzukündigen. Bildschön, lieb, gescheit und seriös. Die Katalog-Adjektive kennt Rosa mittlerweile, auch das öfter verwendete Stichwort „Lebenspartnerin“, deren Namen sie meistens schon in dem Moment vergisst, wenn nach dem Abgang der Dame der Titel wieder frei wird. Doch immerhin ist Rosa neugierig auf den Namen – und diesmal fällt ihre Reaktion zu Wolfs Überraschung a priori positiv aus: „Ach ja, die ist entzückend!“24 Sie ist Schauspielerin, Rosa hat einige Filme mit ihr gesehen, besonders ihre Leistung in Max Ophüls’ Liebelei (1933) hat ihr dabei imponiert. Diesen Namen wird sich Rosa merken, weil er ein Leben lang und darüber hinaus mit der Familie Albach-Retty verbunden bleibt: Magda Schneider.

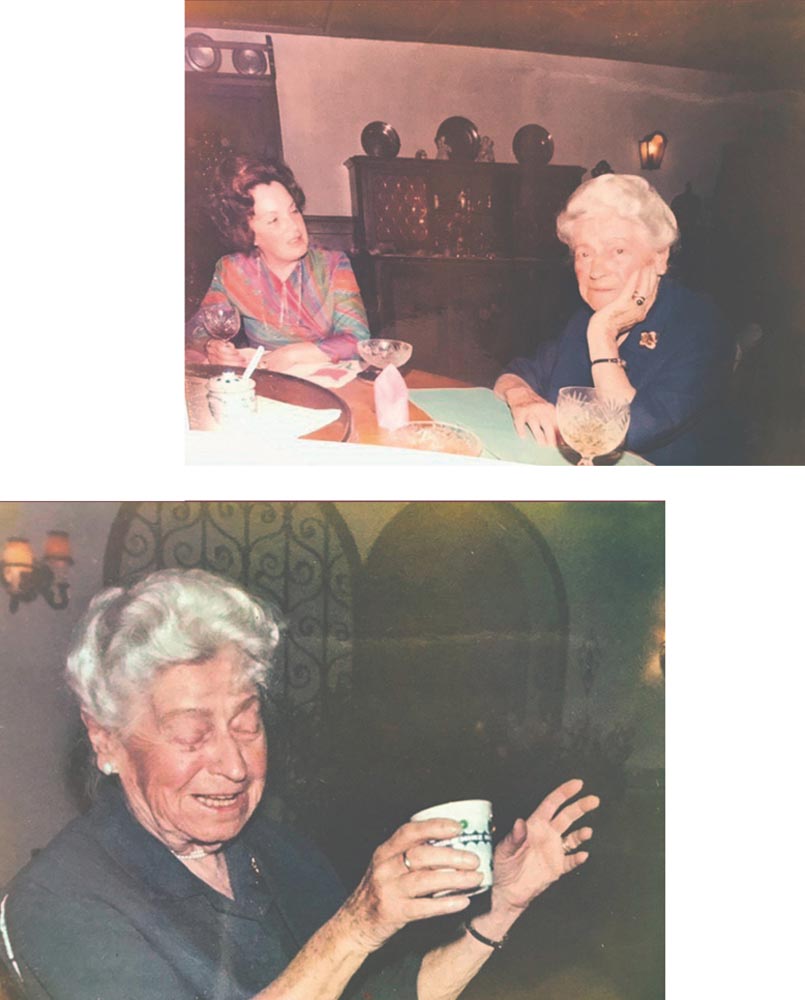

Ein Blick in die Zukunft repräsentiert dieses Familientreffen in Schönau am Königssee. Um 1970. Im Hause von Magda Schneider treffen sich Rosa, Magda und Romy Schneider, ihr Sohn David sowie Romys Bruder Wolfdieter mit dessen Familie, von der Tochter Patrizia zu sehen ist. Rosa erhält die Fotoserie als Erinnerung ein „unvergessliches Wochenende“. Und was bei dieser Zusammenkunft auch noch dokumentiert wird: Romys Beziehung zu ihrem Bruder ist eine besondere.

Ewig. Ist noch ein wenig länger als das Leben.

Arthur Schnitzler, Liebelei, 1894

Romy und Magda in New York. 1958. Man reist gemeinsam, streckt die Fühler nach Möglichkeiten zur Arbeit in der US-Filmindustrie aus, doch wie das Foto unbewusst verrät, werden sich die beruflichen Wege von Mutter und Tochter bald trennen.

Magda. 1933. Das Porträt stammt von der Wiener Modefotografin Edith Glogau. Ein Jahr zuvor hatte Magda einen Vertrag bei der Ufa unterschrieben.

Vom Büro zur Bühne

In diesem Geschäft, sagt man zu ihrer Zeit über das Filmen, bist du als Frau mit dreißig Jahren alt und mit fünfundreißig so gut wie tot. Es gilt demnach, die Zeit zu nützen, und das hat sie sich frühzeitig antrainiert. Sie lernt, studiert, probiert und verbessert sich, wenn es geht. Dass sie nach einer Zwangspause mit Mitte vierzig noch einmal an frühere Erfolge anschließen kann, die Resultate dieser Zeit ihr sogar eine gewisse „Unsterblichkeit“ zumindest im Feiertagsprogramm diverser Fernsehsender sichern, ist eine der zahlreichen Unwägbarkeiten in ihrem unberechenbaren Geschäft. Der Übergang von Liebhaberinnen- zu Mutterrollen kann Karrieren knicken oder sogar vorzeitig beenden, wie sie es bei vielen erlebt hat. So ist es verständlich, dass Magda Schneider 1956, nachdem ihr Ernst Marischka seine Pläne für eine Fortsetzung von Sissi dargelegt hat, vor allem im Hinblick auf ihre Tochter Romy eine kritische Anmerkung hat: „Nachdem Du uns Sissi II in groben Zügen erzählt hast, musste ich mal 1 Nacht darüber schlafen. Es hat mir sehr gefallen, aber Ernstl, es ist zu früh für Romy, eine Frau und Mutter zu spielen! Der ganze schöne Aufbau geht flöten u. wir unterbrechen mit dieser einen Rolle die ganze schöne Entwicklungslinie. Ich erinnere Dich an Deine eigenen Worte!! Junge, taufrische Geschöpfe muss sie spielen! Ich habe sehr genau überlegt, und ich verstehe Dich gut, es ist sehr naheliegend den Sissi-Erfolg weiter auszunützen, aber ich muss ja in erster Linie an die Weiterentwicklung des Kindes denken.“1

Besagte Weiterentwicklung wird sie vor allem interessieren, als Romy ein Teenager ist und sich zum Motor ihrer eigenen Karriere entwickelt hat. „Diese Jahre möchte ich noch einmal erleben“, das wird sie in Gesprächen deshalb später oft wiederholen und damit die Zeit meinen, in denen sie in den 50er Jahren gemeinsam mit ihrer Tochter acht Filme dreht, sich neuen Starruhm festigt, von Publikum und Presse gefeiert wird, nachdem der erste Erfolg, der sich zwanzig Jahre davor nur um ihre Person drehte, bereits verblasst ist. Dass ein Teil davon während der NS-Zeit stattfand, thematisiert in jenen Tagen niemand. Magda profitiert von der Ära des Wirtschaftswunders, in der man nicht über die zurückliegenden Jahre reden möchte, zumal viele der im Dritten Reich engagierten Personen in Politik und Wirtschaft wieder in guten Positionen sitzen, sondern lieber nach vorne blickt.

Oder weit zurück in die Historie. So lässt sich mit jener Art von „Papas Kino“, in dem Magda ihre erste Karriere begann, wieder gutes Geld verdienen. Sie feiert 1953 ihr Comeback, bei dem sie an ihre Zeit als Ufa-Star anschließen kann. Innerhalb weniger Jahre wurde sie ein Vierteljahrhundert davor zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Tonfilms und ihr Allerweltsname ein Erfolgsgarant für zahlreiche Kinohits. Inhaltlich oft austauschbar, präsentierten die frühen Musiktonfilme ein Ensemble beliebter Schauspielerinnen und Schauspieler in ihrem Zentrum, vom dem sich das Publikum die immer gleiche Geschichte in leicht variierter Form stets neu erzählen zu lassen bereit war. Auch Magdas Privatleben gab Anlass zu Phantasien, denn im Gegensatz zu anderen Kolleginnen war sie tatsächlich mit einem prominenten, von der Masse verehrten Filmpartner verheiratet und schien somit privat ebenfalls in einer Märchenwelt zu leben. Ihre Tochter, zunächst nur in Homestories als familiärer Background erwähnt, wird später zu einem Weltstar. Allerdings hat Magda früh gelernt, dass das Leben abseits eines gesicherten Drehbuchs, ohne Schminke, schicker Abendkleidung und ausgeklügeltem Lichtdesign für einen Filmstar genauso unwägbar ist wie für eine Durchschnittsperson aus dem Publikum.

Geboren wird Magda am 17. Mai 1909 mittags um 12:30 Uhr in Pfersee, damals noch ein Industrievorort im Westen von Augsburg, der zwei Jahre später eingemeindet wird. Zu jener Zeit drückt ein anderer Augsburger, der später von sich reden machen wird, gerade die Schulbank am heutigen Peutinger Gymnasium auf der anderen Seite des Flusses Wertach: Bertolt Brecht. Später übersiedelt die Familie Schneider zunächst in die Stadtjägerstraße 26 und dann auf den Fasanenweg Nr. 2. Man tauft sie katholisch auf den Namen Maria Magdalena Schneider, ruft sie Leni, Lena, später Magda. Ihre Eltern sind der Installateur Xaver Schneider, geboren am 28. Dezember 1878, und seine Frau Maria, die am 28. Januar 1879 unter ihrem Mädchennamen Meier-Hörmann im Geburtenregister eingetragen wird. Xaver und Maria heiraten am 1. Mai 1904 in Marias Geburtsort Deubach, übersiedeln 1907 nach Pfersee und wohnen dort zunächst in der Stadtbergerstraße auf Nr. 45. Aus den Dokumenten im Augsburger Stadtarchiv geht auch hervor, dass Magda eine Schwester namens Irmengard hatte, die am 15. Dezember 1913 geboren wurde und bereits am 1. März 1917 in Augsburg verstarb.

Im Gegensatz zu ihrem ersten Ehemann hat Magdas Familie keinerlei Beziehung zum Theater. Sie muss sich ihre Karriere daher allein aufbauen und darf sich in der Branche später zu Recht als „Außenseiterin“ definieren. Um sich herum sieht sie in ihrer Kindheit Industrie- und Gewerbebetriebe, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts hier angesiedelt haben. „Und sonst hast du keine Wünsche?“2, fragt ihr Vater sie daher, als sie ihm als Heranwachsende erstmals ihre Träume von einer Bühnenkarriere offenbart. Er selbst hat sich als Sohn des aus dem bayerischen Memmingen stammenden Tagelöhners Thomas Schneider und seiner Frau Anna, geborene Gut, vom Erdarbeiter, Soldat und Tagelöhner zum Installateur hochgearbeitet. Wenn auch rhetorisch gemeint, beantwortet Magda die Frage im Laufe der nächsten Jahre doch mit einem klaren Nein. Sie hat ein Ziel vor Augen und wird es mit der ihr eigenen Gründlichkeit, ihrem Fleiß und dem Hang nach Perfektion auch erreichen.

Das für ein Mädchen aus ihrem Stand vorgegebene Muster – einen einfachen Beruf ergreifen und dann möglichst schnell heiraten – ist nicht nach ihren Vorstellungen. Etwas scheint sich früh in ihr ausgebildet zu haben: Sie weiß genau, wie sie nicht leben will, hat eine vage Ahnung davon, wohin sie sich entwickeln möchte, und dabei sehr früh erkannt, dass sie dafür hart arbeiten muss und auch dazu bereit ist. Das sind Charaktereigenschaften, die sich später auf ihre Tochter übertragen.

Ihre ersten Bühnenerfahrungen macht sie, wie andere Kinder, bei Weihnachtsspielen. Sie tritt einem Gesangsverein bei, nimmt Geigenunterricht. Immer wenn ihr Chor bei festlichen Anlässen ein Stück aufführt, ist Magda mit dabei, adaptiert Geschichten für die Bühne, hilft bei der dramaturgischen Konzeption. Ein von ihr geschaffenes und betreutes Werk öffentlich aufgeführt zu sehen, macht sie stolz, doch bleibt alles noch auf den Amateurbereich beschränkt.

Dem Wunsch der Eltern folgend, ergreift Magda nach dem Abitur zunächst einen bürgerlichen Beruf und wird Stenotypistin in einer Augsburger Getreidehandlung, ohne den Beruf jemals schätzen zu lernen. Im Grunde spielt sie die subalterne Bürokraft nur, wie später in Filmen, dort dann jedoch für bedeutend mehr Gehalt. Über ihren Gesangsverein, dessen Leiter auch dem Chor des kommunalen Theaters vorsteht, gerät sie in Kontakt mit der Bühnenwelt – und dieser Chorleiter ist es, der ihren Vater von ihrem Talent überzeugen kann. Sängerin zu werden ist ihr Berufsziel, sie besteht die Aufnahmeprüfung in das Leopold-Mozart-Konservatorium, studiert dort mit dem sie auszeichnenden Fleiß und eignet sich nach eigenen Angaben über zwanzig Partien an. Ihre Stimme ist nicht groß genug für eine Opernprimadonna, aber in ihrer Leichtigkeit und Beweglichkeit ideal für das in vielen Sparten einsetzbare Fach einer Soubrette. Magda studiert Schauspiel, Gesang, Ballett – all das wird ihr später beim Tonfilm helfen, der sich um 1930 in Deutschland etabliert. Neben dem Theater besucht sie das Kino regelmäßig, sieht zunächst die mit Livemusik begleiteten Stummfilme jener Zeit. Im Augsburger Adressbuch sind 1919 sechs „Lichtspieltheater“ verzeichnet, darunter der Gloria-Palast, die Schauburg und die Hofbräu-Lichtspiele. In Pfersee eröffnet bei wesentlich günstigeren Kartenpreisen in der Augsburger Straße im Jahr 1926 das Odeon. Ab 1928 beherbergt die Stadt mit dem Emelka-Palast sogar eines der zehn größten Kinos in Deutschland, das ab 1930 Tonfilme zeigt, nur ein paar Jahre später auch solche, in denen Magda agiert.

Magda Schneider in Die heimlichen Bräute. 1944. Im deutschen Film punktet Magda durch Natürlichkeit und Charme.

Sammelbild für das Salem Gold-Film-Bilder-Album Nr. 2. 1930er Jahre. Ein „Fan-Artikel“ dokumentiert ihre Beliebtheit.

Die Deutschland erfassende Wirtschaftskrise der späten 20er Jahre scheint Magdas Pläne zu vereiteln, der Vater verliert sein Geld, das Konservatorium wird dadurch unbezahlbar. Doch Magda kämpft um ihren Beruf, will nicht umsonst gelernt haben, ist bereit für ein Engagement. Ihr Lehrer auf dem Konservatorium schickt sie zur Überbrückung der Situation in die Ballettschule des Stadttheaters, wo zunächst niemandem auffällt, dass sie kein Schulgeld bezahlt. Der Unterricht ist fordernd, doch sie hat Disziplin und Stärke, und wenn er beendet ist, trainiert sie weiter und perfektioniert sich in Eigeninitiative. Die Ballettschülerinnen erhalten regelmäßig die Chance, in den laufenden Opern- und Operettenproduktionen des Theaters eingesetzt zu werden. Magda ist fest entschlossen, diese Chance zu nutzen, bis ein Ereignis beinahe alles wieder vereitelt. Als man sie auffordert, das Schulgeld zu bezahlen, muss sie eingestehen, dass sie das nicht aufbringen kann. Das würde ihren sofortigen Ausschluss bedeuten, doch Magda reagiert, wie sie das künftig immer tun wird: Mit offensivem Selbstbewusstsein und zutiefst pragmatisch. Sie verweist auf ihr erlerntes Repertoire, bittet um die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis stellen zu dürfen. Karl Lustig-Prean, der Leiter der Schule, der später auch in Wien am Konservatorium arbeitet, ist amüsiert von dem Monolog der selbstbewussten kleinen Elevin und teilt ihr mit, es sich überlegen zu wollen. Tatsächlich wird Magda von einer Probe spontan zum Vorsingen abberufen, ist entsprechend nervös, aber dann tritt etwas ein, auf dass sie ihr Leben lang zählen wird. Im Augenblick der Bewährung kann sie sich auf ihre Fähigkeiten verlassen, wird sie ruhig, agiert präzise, überzeugt mit der Arie der Adele (Mein Herr Marquis) aus dem 3. Akt der Fledermaus von Johann Strauß Sohn.

Am nächsten Tag unterschreibt Magda einen Dreijahresvertrag als zweite Soubrette mit für sie fürstlichen 150 Mark Gehalt im Monat – da sind genau 149 mehr, als sie bisher an Taschengeld erhielt. Damit kann sie sich und ihren Eltern das Leben erleichtern. Nachdem die erste Soubrette öfter als Tänzerin eingesetzt wird, singt sie in der Spielzeit 1929/30 in Operetten wie der Fledermaus, der Puppenfee, dem Land des Lächelns, dem Zigeunerbaron. Ihren ersten Auftritt hat sie in einer Statistenrolle in Giacomo Meyerbeers Oper Die Afrikanerin am 19. Februar 1929. Elf weitere Partien, zumeist Nebenrollen, folgen in dem Jahr. Auf den Fotos aus jener Zeit verkörpert sie den aus Amerika bekannten Typus des „Flapper-Girl“ mit kurzen Röcken und kurzem Haar. Das Publikum nimmt die Neue mit dem hübschen Gesicht und dem bodenständigen Charme freundlich auf, der erste Soloapplaus für sie erschreckt sie fast, doch ist es genau der Moment, auf den sie hingearbeitet hat. Auf dieses Gefühl der Bestätigung, auf das sie nie wieder verzichten will.