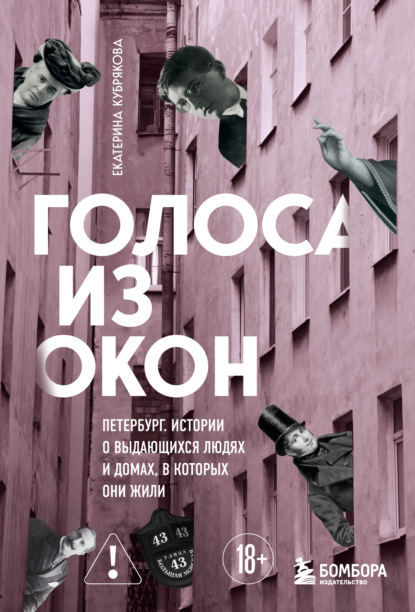

Голоса из окон: Петербург. Истории о выдающихся людях и домах, в которых они жили

- -

- 100%

- +

А в доме Энгельгарта знали, что такое веселье! В 1830-х это был центр музыкальной жизни Петербурга, знаменитый своими музыкальными вечерами и балами-маскарадами.

Невский проспект, 30 / Наб. канала Грибоедова, 16

Хозяйкой дома была дочь купца-миллионера Ольга Кусовникова, вышедшая замуж за полковника Василия Энгельгардта, 45-летнего богача и мецената, получившего состояние не только с приданым жены, но и из наследства собственного дяди, которым был ни много ни мало сам светлейший князь Григорий Потемкин, знал весь Петербург. Василий был остер на язык, весел, щедр и расточителен, что притягивало в его дом на Невском проспекте все тогдашнее светское общество. В карты с азартным Василием приезжал сюда играть и старый его друг, поэт Александр Пушкин, давным-давно, еще во времена участия обоих в обществе дворянской молодежи «Зеленая лампа» посвятивший Энгельгардту строки:

<…>Утешь и ты полу-больного!Он жаждет видеться с тобой,С тобой, счастливый беззаконник,Ленивый Пинда гражданин,Свободы, Вакха верный сын,Венеры набожный поклонникИ наслаждений властелин![13]<…>Литераторы, среди которых бывали, помимо Пушкина, Жуковский и Вяземский, охотно посещали вечера Энгельгардта. Именно в этом доме в 1837 году 18-летний Иван Тургенев смог лицезреть своего «полубога» Пушкина: «Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз – за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. <…> Он на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом – вообще он казался не в духе – и отошел в сторону. Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу…»[14]

Главным магнитом, привлекавшим публику к Энгельгардтам, были их знаменитые на весь город маскарады. Во времена, когда танцы на балах были строго регламентированы, гости соблюдали правила этикета, а общение ограничивалось только одобряемыми внутри своего класса собеседниками, публичные маскарады в доме на Невском представлялись глотком свежего воздуха и способом безнаказанно нарушить правила света. Билет на маскарад мог купить любой желающий – это смешение классов освежало и без того свободную атмосферу анонимной распущенности. В костюмах и масках, по залам этого дома бродили неузнанными графини и куртизанки, генералы и повесы, артисты и члены императорской семьи.

Молодая графиня Дарья (Долли) Фикельмон, одна из ключевых фигур в светской жизни Петербурга 1830-х годов, не раз приходила на бал, чтобы сопровождать Императрицу, «поинтриговать» или разыграть своего мужа, австрийского дипломата.

13 февраля 1830 г.: «С Maman, Катрин и Аннет Толстой отправились маскированными к Энгельгардту в маскарад. Едва я начала с успехом интриговать, как, к моему огорчению, сидевшая в ложе Императрица пожелала меня видеть. Бросились искать меня по всей зале. Император первым опознал меня и под руку повел через залу к Императрице. Заинтриговать кого-нибудь после этого уже было невозможно. Маскарады теперь в большой моде оттого, что Император и Великий князь посещают их, посему и светские дамы решаются ездить туда в масках»[15].

15 февраля 1830 г.: «Снова поехала в маске к Энгельгардту, и на сей раз я чудесно развлекалась. Флиртовала с Императором и Великим Князем, оставаясь неузнанной. Фикельмон тоже снизошел до флирта со мной, не подозревая, что любезничает со своей женой»[16].

Михаил Лермонтов, учившийся в Школе гвардейских подпрапорщиков вместе с сыном Энгельгардта Василием и бывавший здесь, написал свою пьесу «Маскарад», вдохновившись одним из таких балов, где он смог анонимно, скрываемый маской, познакомиться с петербургским обществом тех лет. Сюжет драмы разворачивается в этих самых стенах.

«Арбенин

<…>

Рассеяться б и вам и мне не худо.

Ведь нынче праздники и, верно, маскерад

У Энгельгардта…

Князь

Да.

Арбенин

Поедемте?

Князь

Я рад.

Арбенин

(в сторону)

В толпе я отдохну»[17].

Красивый и пылкий гвардеец князь Звездич, приехав к Энгельгардту с угрюмым, разбогатевшим на карточной игре дворянином Евгением Арбениным, флиртует со страстной маской и получает от нее в подарок сувенир – символ их амурного приключения – найденный на полу, кем-то потерянный золотой браслет, которым хвастается перед Арбениным. Дома ревнивый игрок, нервно ожидающий свою, как всегда поздно возвращающуюся с танцев молодую жену Нину, замечает, что тот злополучный браслет принадлежал ей (на ее руке остался такой же, парный). Драма заканчивается смертью от рук своего мужа ни в чем не повинной Нины и сумасшествием Арбенина – трагедией, предсказанной главному герою таинственным незнакомцем в этих самых стенах в ночь маскарада.

Цензура, однако, не пропустила первую версию поэмы, возмутившись тем, что Лермонтов осмелился критиковать маскарады Энгельгардта, столь любимые высшим обществом. К тому же ходили слухи, что сам Император замешан в непристойных скандалах, происходивших под покровом анонимности в гостиничных номерах, оборудованных на последнем этаже этого дома для гостей Энгельгардта. Что именно вдохновило на создание «Маскарада» 20-летнего поэта – слухи ли, личные наблюдения? Кто знает, может, одной из масок, пронесшихся в танце мимо задумчиво бродящего по залам этого дома Лермонтова, была хохотушка Долли. А может, и сама Императрица.

Через сто лет, 21 ноября 1941 года, во время блокады Ленинграда, в 18:45, дом будет частично разрушен прямым попаданием авиабомбы. 37 человек будут убиты, 83 – ранены. Восстанавливать здание будут помогать местные жители, собирая остатки уцелевшей лепнины. В 1960-е стены дома ждет еще одно испытание – масштабное строительство станции метро «Невский проспект», вестибюль которого расположился прямо в доме Энгельгардта. Интерьеры здания, хранящие воспоминания о маскарадах прошлого, были утеряны навсегда, однако фасад восстановлен в том же виде, каким он был в XIX веке, но в другом цвете (тогда здание было желтым). Музыкальная жизнь в этих стенах продолжается до сих пор – вот уже 170 лет публику в знаменитых стенах собирает Малый зал Санкт-Петербургской Филармонии.

Список источников1. Выскочков Л. В. Будни и праздники императорского двора // Питер, 2012.

2. Вяземский П. А. Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземскаго // С-Петербург, Типография М. М. Стасюлевича, 1878.

3. Иванов И. И. Лермонтов, Михаил Юрьевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.

4. Кириков Б. М., Кирикова Л. А., Петрова О. В. Невский проспект. – Москва – Санкт-Петербург, ЦЕНТРПОЛИГРАФ, МиМ-Дельта, 2004.

5. Лермонтов М. Ю. Маскарад. Текст произведения. Источник: М. Ю. Лермонтов. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1990.

6. Панорама Невского проспекта. Литографии по акварелям Садовникова В. С. – Cанкт-Петербург, ООО «Книга», 2003.

7. По сигналу воздушной тревоги. Сборник. Составитель О. М. Смирнова, Лениздат, 1974.

8. Фикельмон Д. Дневник 1829–1837. Весь пушкинский Петербург / Публикация и комментарии С. Мрочковской-Балашовой. – М.: Минувшее, 2009.

Особняк Генриха Гильзе ван дер Пальса (1902, Иогансен)

Английский пр., 8–10

Английский проспект, 8–10

«Мне „дирекция“ (Г. Гейзе, ван дер Пальс) отказала в единицах тысяч, а она же дала несколько десятков тысяч Дягилеву два раза в Париж. Впрочем, Дягилев был хитрее меня: он им устроил „чашку чаю“ у великого князя Владимира Александровича»[18].

Так с обидой дирижер Александр Зилоти писал о своих меценатах в лице ван дер Пальса, директора первого Российского страхового общества и российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (в советское время именовавшейся «Красный треугольник»), когда ему не удалось убедить предпринимателя спонсировать его заграничные гастроли. А более предприимчивый и умевший взаимовыгодно дружить с нужными людьми художественный и театральный деятель Сергей Дягилев попытался «умаслить» серьезного голландца, сыграв на желании богатого человека, который может позволить себе любую материальную вещь, получить что-то нематериальное – неформальное общение с членом императорской семьи.

Голландец этот, Генрих (Хендрик) ван Гильзе ван дер Пальс, жил здесь, в этом роскошном особняке, который он велел построить в кратчайшие сроки (работы велись безостановочно и были полностью завершены менее чем за 2 года) в сверхмодном тогда стиле модерн, но и о родной стране не забыть – дворовые флигели, коровник и конюшни, скрытые от глаз прохожих, должны были напоминать хозяину о пряничных северо-европейских деревушках. Для этого архитектор спроектировал их, вдохновляясь стилем фахверковых построек, а фасад, выходящий в сад, был украшен башней.

В трехэтажном особняке было предусмотрено много вошедших тогда в моду специализированных комнат, таких как несгораемая кладовая, спортивный зал, фотолаборатория: «В нижнем полуэтаже, имеющем пол на уровне тротуара, расположены: вестибюль, гардеробные, швейцарская, домовая контора, винный погреб, приборы отопления и запасные помещения для хозяйства. В бельэтаже приемные комнаты: зал, гостиная, кабинет, библиотека, биллиардная, цветник, большая и малая столовая, буфетная, кухня с судомойной и пр.; кроме того, несгораемое помещение для хранения столового серебра, лакейская и уборные. В верхнем этаже жилые комнаты: спальни, детские, уборные, шкафная, запасные для частей, гимнастическая, и совершенно изолированное помещение для больных, состоящее из двух комнат, передней и ванной. Помещения для прислуги находятся в 4-м этаже надворной части дома, где также помещаются гладильня, каток и мастерская для детей, с темной фотографической комнатой»[19].

Жил здесь 46-летний Генрих Генрихович ван дер Пальс вместе с женой Люси Юрьевной (Лючией), на 10 лет младше его, и 6 детьми. А особняк строил брат Лючии, архитектор Вильям Иогансен. Всего через два года брату пришлось построить для сестры еще одно сооружение – усыпальницу на Новодевичьем кладбище…

Ван дер Пальс, когда-то приехавший в Петербург 17-летним сиротой по приглашению отчима своего немецкого одноклассника, владевшего сетью обувных магазинов, к началу XX века был не только директором нескольких предприятий, миллионером и благотворителем, но и нидерландским консулом. А его особняк в 1910-х был, собственно, помимо жилого дома, консульством. Здесь же регулярно проводились музыкальные вечера – Генрих был членом Русского Императорского Музыкального общества и спонсировал концерты пианиста Зилоти и «Русские сезоны» Дягилева. Двое из сыновей, напитавшись в этих стенах творческой атмосферой и познакомившись с выдающимися артистами, выбрали вопреки желанию отца, мечтавшего передать им свой бизнес, карьеры музыкантов – один стал композитором, второй – дирижером.

Во время Первой мировой войны долгом и вопросом чести для высоко стоявших на социальной лестнице людей была всесторонняя помощь стране. Генрих не остался в стороне и разместил в парадных залах своего особняка русско-голландское отделение лазарета имени Императрицы Марии Федоровны, продолжая жить здесь с детьми. Сестрами милосердия, ухаживавшими за ранеными, были в основном представительницы голландской общины в Петрограде. Среди них были и три дочери консула, окончившие медицинские курсы.

После революции 61-летний ван дер Пальс был вынужден оставить этот и другие свои дома, имущество, вклады, оценивавшиеся в десятки миллионов рублей, и переехать в свое финское имение, где уже ждали его дети, а затем – эмигрировать в Швейцарию. Главным ударом стала национализация фабрики «Треугольник», производившей резиновую обувь и каучуковые товары, директором которой Генрих был много лет и которой был обязан своей блестящей карьерой (именно здесь он начал работать у отчима своего друга Леопольда Нейшеллера – тогда предприятие называлось его именем). Пытаясь спасти производство, ван дер Пальс медлил с отъездом из страны, за что рабочие завода, его бывшие служащие, пригрозили бросить его в Обводный канал.

Собрав 3 чемодана личных вещей (большой багаж вывозить не позволялось), Генрих покинул свой особняк на Английском проспекте. Сейчас в этом здании, побывавшим благодаря царящей здесь мистической атмосфере былого величия местом действия нескольких решенных в эстетике стиля модерн кинокартин, находится военкомат.

Список источников1. «Зодчий», 1905, Вып. 49.

2. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века. Под общ. ред. Б. М. Кирикова. – СПб. Пилигрим, 1996.

3. ВПг на 1916.

4. Голландцы и бельгийцы в России, XVIII – ХХ вв = Noorden Zuid-Nederlanders in Rusland, 1703–3003: [Сб. ст. отеч. и иностр. авт.] / Нидерланд. – рос. арх. центр (НРАЦ) – Гонинген; Под ред. Эммануэля Вагесмана. Ханса ван Конингсбрюгге. Пер. на рус. Дмитрия Сильверстова. – СПб.: Алетейя, 2004.

5. Государственный архив Российской Федерации, С. В. Мироненко, Грегорий Л. Фрееже // Путеводитель: Перечень фондов Государственного архива Российской Федерации и научно-справочный аппарат к документам архива.

6. Руссиян архиве сериес (Том 3).

7. Путеводитель (Том 6), Государственный архив Российской Федерации // Изд-во «Благовест», 1998.

8. Журнал «Столица и усадьба» № 46, 1915 г.

9. Зилоти А. И. Воспоминания и письма // Госуд. музыкальное изд-во, 1963.

Усадьба Александрино (1762, Валлен-Деламот)

Стачек пр., 226

«Пюи-Сегюр и я отправились вместе на дачу к графине Чернышевой (жене графа Ивана). Мы прибыли туда в семь часов. Этот уютный дом расположен на несколько возвышенном месте, в 13-ти верстах от города по левую сторону Петергофской дороги. Самое строение имеет красивый вид; оно производит впечатление большого окна, освещаемого сверху. Средняя комната, получающая свет сверху, напоминает залу в Марли. Комнаты очень удачно расположены, и их гораздо больше, нежели это кажется с первого взгляда. Сада нет, но его вполне заменяют восхитительные полевые лужайки. Напротив замка проведен канал, ведущий к довольно большому водоему, на правой стороне которого виднеется островок с расположенной на нем прелестной постройкой, как бы нарочно предназначенной для нежных любовных свиданий. Но все преимущества этого дома не могут подавлять ощущение господствующей там скуки; несмотря на кажущуюся свободу, чувствуешь себя связанным по рукам и по ногам и подверженным инквизиторскому допросу. Госпожа Чернышева начала коварно расспрашивать меня о Трубецкой, делая это с особенной настойчивостью, чтобы ввести меня в замешательство; я немного покраснел, что не укрылось от ее глаз и заставило меня покраснеть еще сильнее, чего она и добивалась. Говоря откровенно, я терпеть не могу этой женщины»[20].

Проспект Стачек, 226

Так 24 июня 1776 года 28-летний французский дипломат барон Мари Даниель Бурре де Корберон описывал эту усадьбу. Де Корберон уже год находился с дипломатической миссией в России и успел познакомиться со всеми представителями местного высшего света, практически ежедневно посещая званые ужины, балы, дворцы, загородные поместья. Работая секретарем у своего дяди маркиза де-Жюинье, состоявшего французским посланником при дворе императрицы Екатерины II, веселый и умный молодой человек с репутацией прекрасного танцора, певца, поэта и дон-жуана, был для дяди ценным помощником – вместо просиживания штанов в канцелярии, Корберон стремился в эпицентр светских интриг, значивших в тогдашнем обществе гораздо больше для политики, чем бюрократическая работа.

Компаньоном для поездки в эту усадьбу барон взял своего 24-летнего друга, маркиза Армана де Пюисегюра. Обоих аристократов объединяла страсть к оккультным наукам, спиритизму, масонству, а также наблюдательность, с которой молодые «светские львы» оценивали представителей русской знати. Впрочем, часто очень субъективно.

Графиню Анну Чернышеву, хозяйку этой усадьбы, Корберон сразу невзлюбил. Любезная и популярная в свете, неоднократно принимавшая в своем городском дворце на Мойке (ныне на этом месте стоит Мариинский дворец) саму Екатерину II, дружившая с самыми влиятельными семействами Петербурга и даже имевшая родство со светлейшим князем Григорием Потемкиным, год назад заключившим с Императрицей тайный брак, Анна отвергла намеки юного дипломата о том, что он может быть полезен ей в ее любовной интриге со своим 29-летним другом, юристом Порталисом, в амурных приключениях которого он частенько принимал участие. С тех пор обеды у Чернышевых, а главное, их хозяйка, стали для Корберона в тягость: «Хоть я и дипломат по профессии, но не могу же я сделаться таковым до мозга костей и стать равнодушным даже к скуке. Сегодня я обедал у гр. Ивана Чернышева и чуть не умер с тоски. Жена его положительно глупа, а сам он хотя не глуп, но хуже того: он – в полном смысле слова придворный и потому в их доме царствует невозможная натянутость…»[21]

Сейчас же, переехав из городского дворца сюда, в загородную усадьбу, находящаяся на последних месяцах беременности третьим ребенком 36-летняя Анна была оторвана от светской жизни столицы. Корберон, как приезжий светский гость, конечно же, не избежал «инквизиторского допроса» дамы, припомнившей состоявшийся полгода назад скандальный обед, на котором юноша флиртовал с 19-летней княжной Анастасией Трубецкой:

«Мы репетировали две пьесы у Чернышевых, затем ужинали, все шло очень весело. За ужином я сидел рядом с княжной и очень за ней ухаживал, что, видимо, нравилось. Мало-помалу Чернышева стала пристально смотреть на нас и шептаться с маркизом, сидевшим около нее и тоже глаз с меня не спускавшим. „Нас осуждают“, – сказала мне княжна в полголоса; и действительно, к концу ужина гр. Иван стал видимо придираться к ней. Это нас обоих очень рассердило, и я ушел из этого дома очень недовольный хозяином и хозяйкой. Первый – низкий, фальшивый и тщеславный человек, а последняя – дура, осуждающая любовные интриги и цинически отдающаяся своему лакею, как все говорят. Это меня окончательно оттолкнуло от дома, в котором я и прежде очень скучал. Вежливость русских состоит в том, что они надоедают поклонами, пошлыми комплиментами, обедами и проч., а настоящей тонкой деликатностью, составляющей всю прелесть общения, они не обладают»[22].

Так расположение Корберона потеряла не только далекая от искусства французского флирта Анна, но и ее замечательный муж, граф Иван Чернышев. 50-летний дипломат пользовался покровительством Екатерины II, которая назначила его вице-президентом Адмиралтейств-коллегии, ответственным за весь военный флот.

Императрица была довольна службой Ивана, сумевшего привести флот из запущенного состояния в отменное, и когда граф купил участок в районе Петергофской дороги и задумал возвести здесь «Чернышеву дачу», сама Екатерина II несколько раз бывала здесь с визитом. И на этапе постройки, интересуясь планами архитектора Валлен-Деламота, и позже, приехав сюда к графу Чернышеву со шведским королем Густавом III: «9-го, король ездил в Царское Село, а по возвращении был в придворном французском спектакле и ужинал у президента адмиралтейской коллегии графа Ив. Гр. Чернышева. В следующий день императрица из Царского Села переехала на летнее пребывание в Петергоф. <…>…Был и шведский король…Государыня в 5 часов отправилась далее и по дороге еще раз остановилась на даче И. Г. Чернышева»[23].

Примерно 30 лет Чернышева дача находилась во владении Ивана и Анны, а затем, после их смертей в 1790-х годах, перешла к единственному сыну Григорию. 35-летний обер-шенк (старший хранитель вин при дворе) вместе с усадьбой унаследовал и долги отца, а так как и сам обладал страстью к расточительству, выбраться из сложной финансовой ситуации не смог. После разорения Григория, сменив несколько владельцев, Чернышева дача досталась наконец графу Александру Шереметеву, известному своей любовью к музыке и позже ставшим начальником Придворной певческой капеллы. С тех пор и усадьба, и парк носят его имя – Александрино.

После революции в особняке разместилась молодежная артель огородников, а затем дача стала обычным жилым домом с коммунальными квартирами. Парадные залы поделили на клетушки, а в восьмиугольном бальном зале, где когда-то Екатерина II прогуливалась в полонезе со шведским королем, устроили сарай для свиней и другого домашнего скота.

С 1980-х в здании, восстановленном после разрушений Второй мировой войны, но, к сожалению, утратившем все элементы оригинальных интерьеров, располагается детская художественная школа, что, наверное, понравилось бы последнему владельцу усадьбы графу Шереметеву, меценату и ценителю искусств.

Список источников1. Грот Я. К. Екатерина II и Густав III // Типография Императорской Академии Наук, 1877.

2. История Муниципального образования МО Дачное // http://www.dachnoe.ru/16.html

3. Корберон М. Интимный дневник шевалье де-Корберона, французского дипломата при дворе Екатерины II. (Из парижского издания). СПб.: Издание Ф. И. Булгакова, 1907.

4. Куракин Ф. А. Восемнадцатый век. Исторический сборник. – Т. 1, 1904.

5. Чернышев, Иван Григорьевич // Русский биографический словарь: в 25 т. – СПб. – М., 1896–1918.

6. Шереметев, Александр Дмитриевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.

Жилой комплекс Петербургской купеческой управы (1911, Барышников)

Рубинштейна ул., 23

«Мы поселились на шестом этаже… дома № 23. <…>

Сначала мы жили в большой пятикомнатной квартире. Вскоре к нам подселили одну семью, потом другую, в конце концов остались в двух комнатах, так что я оказался вместе с сестрами.

Номер школы тоже был 23, и в это число я вкладывал символический, точнее, ложномногозначительный смысл. Например, прибегнув к вычитанию, говорил себе, что дом минус школа, как, впрочем, и школа минус дом равняется нулю. <…>

Итак, чтобы очутиться на школьном дворе, достаточно было выскочить из дома черным ходом и перемахнуть через забор. Он был высоковат, к тому же покрыт колючей проволокой, зато я был ловок и цепок. <…>

…Уже в школьные годы я был „отравлен“ театром. Причем театр продолжался и дома – в буквальном смысле. В нашем доме на Троицкой, на одной лестнице с нами, но тремя этажами ниже, жил мальчик, несколько старше меня, который устраивал домашние спектакли. Вход был открыт для всех желающих, и я, конечно, не преминул туда заглянуть в тайной надежде, что и меня пригласят участвовать. Не пригласили. Но спектакль (они там играли „Бориса Годунова“, ни больше ни меньше) мне очень понравился. <…> А мальчишку, который все это устраивал с таким размахом, все почему-то звали Ася. <…> Мальчик Ася стал драматургом Алексеем Николаевичем Арбузовым»[24].

Улица Рубинштейна, 23

В этот огромный дом на улице Рубинштейна (до 1929 года называвшейся Троицкой) въехала в 1922 году большая семья 11-летнего Аркадия Райкина. Черта оседлости, до революции не позволявшая большинству евреев селиться в Петербурге, была давно отменена, и предприимчивый отец Аркадия Исаак, много лет проработавший в сфере лесопромышленности, вслед за родственниками и со своей стороны, и со стороны жены, уже успевшими обосноваться в бывшей столице и нахваливавшими возможности большого города, решил пойти на риск и, не имея пока никаких предложений о работе, перевезти семью с тремя (на тот момент) детьми в Петроград, где, как он верил, человек его энергии и талантов наконец-то сможет развернуться.

Юный провинциал Аркадий был восхищен и поражен, увидев город, в котором ему предстояло прожить более полувека, целых шесть десятилетий. Мгновенно он почувствовал себя дома, а тихая узкая Троицкая улица, на которой ему суждено было провести свое детство, открыла ему волшебный мир переулков и проходных дворов, ведущих и к набережной, и к скверам, и к шумным проспектам. Лабиринтами этой улицы мальчик ходил от Пяти Углов до Невского, забегал к дяде-инженеру в Толстовский дом, к учителям, жившим при находившейся по соседству с домом школе, к соседям и одноклассникам, которых вскоре значительно прибавилось, ведь незаметно наступили 1930-е годы – годы уплотнений, когда в просторные квартиры привыкших жить обособленно семей подселяли новых жильцов, образуя густонаселенные коммуналки с вынужденными теперь делить общий быт незнакомцами. Кухни, уборные, прихожие, рассчитанные на одну семью, теперь иногда пропускали по 30 человек, да еще и их гостей – неудивительно, что жизнь на виду у многочисленных соседей сулила самые разнообразные последствия – бесконечные интриги и вековую дружбу, бескорыстную помощь и подлое предательство, а также десятки вариантов перепланировки жилья в попытке урвать хоть метр личного пространства – перегородки, занавески, установка дополнительных печей и санузлов.