- -

- 100%

- +

Für den Rückzug der Katholischen Kirche aus der Schwangerschaftskonfliktberatung habe ich deshalb bis heute wenig Verständnis. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Beraterinnen, wie wertvoll und – im wahrsten Sinne des Wortes – lebensrettend ihre Arbeit gewesen ist. War es wirklich berechtigt, sich aus dieser höchst verantwortungsvollen Aufgabe zurückzuziehen, mit dem Argument, die reine kirchliche Lehre könne „verdunkelt“ werden? Kann die Kirche wirklich die Verantwortung dafür übernehmen, dass ein Kind möglicherweise nur deshalb nicht zur Welt gekommen ist, weil es kein adäquates kirchliches Beratungsangebot gegeben hat? Annette Schavan hat diesen Rückzug ein beschämendes Beispiel für Dialogunfähigkeit genannt (Schavan 2010,57).

Ein letztes Beispiel aus dem Bereich der Lebensschutz-Politik: Ich war Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Kirchen und Religionsgemeinschaften (2000–2005), als es am 30. Januar 2002 um das Importverbot für embryonale Stammzellen ging. Diese Debatte ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Worum ging es? – Ein Hauptinteresse der biomedizinischen Forschung besteht darin zu verstehen, wie sich aus den pluripotenten Stammzellen differenzierte Körperzellen entwickeln, also z. B. Leber-, Haut- oder Hirnzellen. Abgesehen davon, dass dies eine faszinierende Forschungsfrage ist, verspricht sich die Medizin von ihrer Beantwortung auf die Dauer die Möglichkeit, Krankheiten wie Parkinson, Alzheimer oder Diabetes besser verstehen und wirksam bekämpfen zu können. Ethisch unbedenklich ist die Forschung an sog. adulten Stammzellen, erfolgversprechender aus der Sicht der Biomedizin erschien die Forschung an embryonalen Stammzellen. Sie werden aus überzähligen Embryonen gewonnen, die bei der künstlichen Befruchtung keine Verwendung gefunden haben. Dies ist durch das deutsche Embryonenschutzgesetz verboten. In anderen Ländern wie England und Frankreich ist es erlaubt. Die Frage, die dem Deutschen Bundestag vorlag, war nun, ob so gewonnene Stammzelllinien nach Deutschland eingeführt und der Forschung zur Verfügung gestellt werden dürfen oder ob das Verbot der Embryonenforschung auch das der Einführung von bereits bestehenden Stammzellen einschließen muss.

Ich habe federführend und gemeinsam mit Wolfgang Wodarg, Wolfgang Thierse, Norbert Lammert, Christa Nickels und vielen anderen für ein totales Verbot des Imports embryonaler Stammzellen votiert. Eine andere Position wurde von Ulrike Flach, Katherina Reiche, Peter Hintze und anderen vertreten. Sie plädierten für eine „verantwortungsbewusste Forschung an embryonalen Stammzellen“. Einen vermittelnden Vorschlag, den Import unter Auflagen und mit einer Stichtagsregelung zu ermöglichen, machte eine Gruppe mit Maria Böhmer und Margot von Renesse. Sie hat sich schließlich durchgesetzt.

Alle, die sich damals zu Wort gemeldet haben, waren sich des Dilemmas bewusst. Tatsächlich kam, um es ein wenig despektierlich zu sagen, niemand völlig ungeschoren davon. Die Importgegner mussten sich fragen lassen, ob sie eines Tages auch auf die möglicherweise segensreichen Ergebnisse der Stammzellforschung verzichten würden, weil sie ja auf ethisch bedenklichem Wege zustande gekommen sind. Die Befürworter mussten erklären, warum sie den Import der Stammzellen erlauben, deren Gewinnung hierzulande aber weiterhin verbieten wollen.

Wer nicht genau hinschaut, mag in der mühsam gefundenen Lösung einen ‚faulen‘ Kompromiss sehen, zumal dann, wenn man in Rechnung stellt, dass die zur Verfügung stehenden Stammzelllinien nicht gut genug waren, um den Ansprüchen der Forschung zu genügen. 2008 wurde deshalb eine zweite Stichtagsregelung getroffen, das Gesetz musste also „nachgebessert“ werden. Forschungsministerin war damals Annette Schavan, zugleich Moraltheologin und Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Sie sah sich bei dieser zweiten Stichtagsregelung massiven Vorwürfen ausgesetzt, hat aber, wie ich finde, sehr plausibel dagegengehalten: Als sie sich in Brüssel für eine Stichtagsregelung auf europäischer Ebene einsetzte, um der verbrauchenden Embryonenforschung wenigstens einen Riegel vorzuschieben, unterlag sie gerade deshalb, weil einige Länder jede Stammzellforschung und deshalb auch jeden Stichtag ablehnten. Die Liberalisierung setzte sich durch, weil ihre Gegner kompromissunfähig waren. „Es lässt sich“, schreibt sie, „geradezu als ein Lehrstück für eine christliche Politik nehmen, wie verheerend eine stringente und konsequente, aber kompromisslose Haltung sich auswirken kann“ (Schavan 2010,68).

Die Würde des Kompromisses

Als Politiker stehe ich für Werte ein. Deshalb achte ich auf die Positionen der Kirchen und suche den Dialog mit ihnen. Kirchen sind und bleiben moralische Autoritäten. Allerdings: Ich muss mich auch mit den Folgen politischer Entscheidungen auseinandersetzen. Fundamentale Positionen, die keine Mehrheiten finden, bewirken im gesellschaftlichen Kräftespiel oft gerade das Gegenteil dessen, was sie eigentlich beabsichtigen. Das Problem ist seit Max Weber oft diskutiert worden. Weber hielt es für einen abgrundtiefen Gegensatz, „ob man unter der gesinnungsethischen Maxime handelt – religiös geredet: ‚Der Christ tut recht und stellt den Erfolg anheim‘ – oder unter der verantwortungsethischen: dass man für die (voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen hat“ (Weber 1992, 70). Nach seiner Vorstellung muss der Politiker die Folgen einer Entscheidung im Blick haben, wenn sie denn absehbar sind. Die Kirche – Weber spricht tatsächlich von dem ‚Heiligen‘ – braucht das in seiner Vorstellung nicht. Sie bewertet nur, ob eine Handlung in sich moralisch richtig ist oder nicht.

Mit dieser Aufgabenteilung kann ich mich nicht anfreunden. Ein Politiker fragt niemals nur nach den Folgen seiner Entscheidungen. Immer muss er auch prüfen, ob der ‚Kompass‘ noch stimmt, ob die einzelne Entscheidung mit der allgemeinen Ausrichtung an Werten und Überzeugungen verträglich ist. Ohne stabiles Wertefundament, das mich verpflichtet, geht es nicht, ohne verantwortliche Abschätzung der Folgen einer Entscheidung aber auch nicht. Beides zusammenzuführen, genau das ist meine Aufgabe als christlicher Politiker.

Ich wünsche mir von der Kirche, dass sie die Würde des Kompromisses anerkennt und damit auch diejenigen, die sich der mühseligen Aufgabe unterziehen, solche Kompromisse zu finden. Man tut das aus Respekt vor der Meinung der anderen und aus gesunder Skepsis gegenüber der eigenen Überzeugung, weil man Pluralität aus Überzeugung bejaht und trotzdem versucht, die Vielfalt der Meinungen und Lebensformen irgendwie zusammenzuhalten.

Als der gegenwärtige Papst Benedikt XVI. noch Präfekt der Glaubenskongregation war, hatte ich einmal die Gelegenheit, mit ihm über das Dilemma des christlichen Politikers zu sprechen. Gesetzt den Fall, so fragte ich ihn, ich müsste eine Ethik-Kommission leiten, deren Ergebnis sich mit der Position der Kirche nicht deckt: Erhalte ich von der Kirche Zustimmung oder werde ich verurteilt? Seine Antwort: Weder noch. Die letzte Verantwortung müsse ich vor mir selbst, vor meinem Gewissen tragen.

Die Kirchen können sich hierzulande nicht darüber beklagen, zu wenig Gehör zu finden. Allerdings überzeugen sie umso mehr, je positiver sie sich auf die Vielstimmigkeit der pluralen Gesellschaft einlassen. „Moralische Autoritäten“, sagt der Mainzer Sozialethiker Gerhard Kruip, „können heute nicht mehr einfach Gehorsam einfordern. Im Gegenteil: Wer dies tut, macht sich verdächtig. Er scheint zu befürchten, seine moralischen Forderungen seien zu schwach, um argumentativ begründet und eingesehen werden zu können“ (Kruip 2011,174).

Kirche und Politik dürfen sich nicht gegenseitig überfordern. Die Politik kann nichts ‚verordnen‘, was nicht letztlich von den Menschen auch mitgetragen wird. Hier – wo es um Überzeugungen in den Köpfen und Herzen der Leute geht – sind auch die Kirchen gefragt. Da geht der Ruf an die Politik oft ins Leere. Man kann sonntagsfreundliche Ladenöffnungszeiten fordern, aber man kann nicht daran vorbeisehen, dass sich sonntägliches ‚Shopping‘ ständig steigender Beliebtheit erfreut. Mit Verboten und Geboten allein richtet man da gar nichts aus. Die Kirchen selbst müssen überzeugen und ein Bewusstsein für den Wert des Sonntags schaffen, das aufs Ganze gesehen in unserer Gesellschaft verlorengegangen ist. Ich glaube, das meint auch der Papst, wenn er sagt, die Kirche wolle keine Macht über den Staat und wolle auch nicht „Einsichten und Verhaltensweisen, die dem Glauben angehören, denen aufdrängen, die diesen Glauben nicht teilen. Sie will schlicht zur Reinigung der Vernunft beitragen“ (Deus Caritas Est Nr. 28).

Im Feld der Fortpflanzungsmedizin heißt das: den Sinn für den Wert des Lebens wachzuhalten. Dabei wird sie viele Verbündete finden. Frank Ulrich Montgomery, den ich oben schon zitiert habe, fragt beispielsweise, ob die Erfüllung des Kinderwunsches um jeden Preis nicht völlig überschätzt wird, weil Paare die ungewollte Kinderlosigkeit als ein großes Unglück, vielleicht sogar als einen Makel sehen. Wenn sie sich fragen, welchen Sinn ihr Schicksal haben mag, ist die Politik überfordert, die Kirchen sollten es nicht sein. Von ihnen werden verständliche Antworten erwartet. Aufgabe der Politik ist es, pragmatisch zu helfen. Dazu gehört es, über die Gründe für ungewollte Kinderlosigkeit aufzuklären, bei der Finanzierung künstlicher Befruchtung zu helfen, die Chancen für eine Adoption zu erleichtern und Frauen zu helfen, die sich früh – möglicherweise noch während des Studiums oder der Ausbildung – für ein Kind entscheiden.

Politik im Geiste des Evangeliums?

In seinem schönen Büchlein „Christ sein heißt politisch sein“ über den Mainzer Bischof von Ketteler schreibt Reinhard Marx, das biblische Gleichnis vom Barmherzigen Samariter sei nicht nur als Aufforderung zu verstehen, dem unter die Räuber Gefallenen zu helfen, sondern „auch politisch dafür zu sorgen, dass die Wege von Jerusalem nach Jericho sicherer werden. Die tätige Nächstenliebe zielt auch auf strukturelle Fragen der Gerechtigkeit“ (Marx 2011,12). Mit anderen Worten: Wer es mit der Bibel, namentlich mit der Bergpredigt und ihrem zentralen Gebot der Feindesliebe, ernst meint, der findet darin auch die Aufforderung, die Gesellschaft nicht nur im Kleinen, sondern im Großen und Ganzen humaner zu gestalten.

Nun ist in der Geschichte viel darüber gestritten worden, ob die Bergpredigt überhaupt politisch zu verstehen sei. Bismarck hat sich darüber lustig gemacht („Mit der Bergpredigt lässt sich kein Staat machen“), selbst Luther sah in ihr eher einen ‚Bußruf‘ als eine Handlungsanweisung fürs tägliche Leben. In der katholischen Tradition galt es als ausgemacht, dass sie sich an die auserwählten strengeren Christen, also etwa an die Orden, richtet, aber nicht an das ‚gemeine Volk‘ der Gläubigen.

Dem kann ich nicht folgen. Der Kern der Bergpredigt besteht doch darin, dass die Schwächeren einer Gesellschaft besondere Zuwendung und besonderen Schutz – eben Solidarität – verdienen. Sie erschöpft sich nicht in christlicher Mildtätigkeit, sondern braucht Strukturen und Gesetze. Sie formuliert einen Anspruch auf Solidarität für diejenigen, die sich aus eigener Kraft nicht helfen können.

Während meiner ‚Jugendjahre‘ in der Politik in den 1970er und 1980er Jahren wurde das Thema ‚Christ und Politik‘ am heftigsten in der Friedensfrage diskutiert. Franz Alt und Eugen Drewermann, um nur zwei prominente Vertreter der sogenannten Friedensbewegung zu nennen, forderten – immer mit dem Verweis auf das Gebot der Feindesliebe – einen radikalen Pazifismus. Er richtete sich damals gegen die Nachrüstung und richtet sich heute gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr in Afghanistan, im Kosovo oder vor Somalia.

Was ich in diesem Kapitel sagen möchte, gilt auch hier: Christliche Politiker stehen vor einem Dilemma, wenn sie eine friedlichere, gerechtere Welt mit unfriedlichen, militärischen Mitteln aufbauen wollen. Verfolgt man die öffentliche Meinung, so findet man dort das gleiche Hin-und-Hergerissen-Sein. Dass Deutschland nicht am Irak-Krieg teilnahm, ist überwiegend begrüßt worden, dass es sich nicht militärisch gegen Ghaddafi engagiert hat, wurde dagegen heftig kritisiert. Aus moralischer Perspektive wäre eine Intervention in Syrien mindestens ebenso gerechtfertigt wie in Libyen, politisch wäre sie ein durch nichts zu rechtfertigendes Abenteuer. Als es vor zehn Jahren um den Irak-Krieg ging, habe ich in einem Artikel geschrieben: „Als Christ ist man verpflichtet, für den Frieden einzutreten, auch um die Menschenwürde zu wahren. ‚Selig sind die, die Frieden stiften‘ heißt es in der Bergpredigt. ‚Frieden stiften‘ kann jedoch auch bedeuten, (militärisch) zu handeln, um Schlimmeres zu verhüten. Manch Unrecht auf der Welt wäre vermutlich nicht geschehen, wenn andere rechtzeitig eingegriffen hätten“ (Kues 2003,15). Wer so wie ich häufiger im Kosovo oder in Bosnien-Herzegowina zu Besuch ist, wo die Ludwig-Windthorst-Stiftung beim Aufbau einer Katholischen Akademie in Banja Luka hilft, der weiß, wie verheerend die Wunden heute noch sind, die der Balkan-Krieg der 90er Jahre geschlagen hat. Von einer echten Versöhnung zwischen orthodoxen Serben, katholischen Kroaten und muslimischen Bosniern sind wir weit entfernt. Und Europa muss sich fragen, ob das Schlimmste in einem Krieg, der allein in Bosnien 100 000 Menschen das Leben kostete, nicht hätte verhindert werden können, wenn früher und massiver eingegriffen worden wäre.

Ich bin froh, dass unser Verteidigungsminister sich ausdrücklich als Christ versteht und zugleich sehr zurückhaltend ist, wenn es um die ‚Umsetzung‘ des Christlichen in die Politik geht. Ihn stört es genau wie mich, wenn „Menschen ganz schnell wissen, welche Antwort die Bibel auf eine weltliche Frage gibt“. Thomas de Maizière glaubt nicht, dass es gerechte Kriege gibt. Damit stellt er sich skeptisch gegen eine jahrhundertealte christliche Überzeugung. Aber: „Kriege können gerechtfertigt sein. Die Anwendung von Gewalt führt in ein moralisches Dilemma, aber sie kann geboten sein, um Schlimmeres zu verhindern“ (in: Süddeutsche Zeitung vom 9. April 2012).

Auch in diesem Feld ist der Rat der Kirchen erwünscht, und es ist gut, dass er so ganz unterschiedlich ausfällt. Margot Käßmann hat sich – noch als Ratsvorsitzende der EKD – mit dem Satz, nichts sei gut in Afghanistan, zugunsten eines baldigen Rückzugs positioniert. Anders Franz-Josef Overbeck, der Bischof von Essen und katholische Militärbischof. Er setzt sich dafür ein, das Land nicht sich selbst zu überlassen: „Wir dürfen uns nicht aus Skepsis zurückziehen. … Das würde meinem Verantwortungsideal nicht entsprechen“ (in: Welt Online vom 24. Februar 2012). Möglicherweise sagen beide etwas Richtiges. Aber sie müssen, anders als wir Politiker, nicht entscheiden.

Die Attraktivität des christlichen Menschenbildes

Immer dann, wenn von „christlicher Politik“ die Rede ist, kommt das ‚christliche Menschenbild‘ als ihr Fundament ins Spiel. Was es damit auf sich hat, würde ich so übersetzen: Christlich ist zuallererst die Würde, die Unersetzbarkeit, der Wert jedes Einzelnen. Christen leiten ihn daraus ab, dass der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Die schlechteste christliche Gesellschaft – so hat es Heinrich Böll einmal formuliert – würde er der besten heidnischen vorziehen, weil in ihr Platz für Alte, Kranke und Schwache sei. Konkret heißt das: Der Mensch ist, gleich ob er arm oder reich, gesund oder krank, jung oder alt, Deutscher oder Ausländer, geboren oder ungeboren ist, von Gott gewollt. Und für Gesellschaft und Politik kommt es darauf an, allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen.

Zweitens: Der Mensch ist zur Freiheit und zur Selbständigkeit berufen. Er soll sich etwas zutrauen und etwas aus sich machen. Es gehört zur Menschenwürde, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. In diesem Sinne ist es, auch wenn das hart klingen mag, menschen unwürdig, auf Dauer „am Tropf“ staatlicher Leistungen zu hängen, wenn man sich auch selbst helfen könnte.

Drittens: Der Mensch ist ein soziales, ein solidarisches Wesen. Er steht nicht allein da, er kann niemals nur an sich denken. Er ist auf Gemeinschaft angewiesen, in erster Linie auf die Familie. Er braucht Solidarität, kann aber auch Solidarität geben. Eine solidarische Gesellschaft fördert deshalb die Familie, weil sie der beste Schutzraum für Menschen ist. Sie integriert Arbeitslose, damit sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Sie will, dass keiner aufgegeben wird.

Und schließlich viertens: Solidarität gilt heute über unsere Generation hinaus im Blick auf unsere Kinder und deren Kinder. Je mehr wir in Natur und Schöpfung eingreifen und die Welt ‚umgestalten‘, umso mehr muss das Prinzip Nachhaltigkeit gelten. Wir tragen Verantwortung dafür, dass die Menschheit auch in Zukunft existieren kann.

So sehe ich – kurz und knapp – den Kernbestand des christlichen Menschenbildes. Zu ihm gehört aber auch, die Menschen nicht zu überfordern, sondern mit ihren Schwächen, ihrer Unvollkommenheit und ihren Fehlern zu rechnen. Das christliche Menschenbild propagiert nicht den idealen Menschen, sondern den Menschen, wie er nun einmal ist. Als ich Büroleiter des niedersächsischen Umweltministers in den 1980er Jahren war, habe ich darüber viel nachdenken müssen. Nirgendwo auf der Welt war das Umweltbewusstsein so ausgeprägt wie hierzulande. Manchmal hat es sich zu echten Untergangsszenarien ausgewachsen. Aber wenn es dann darum ging, von der Straße auf die Schiene auszuweichen, innerhalb Deutschlands auf das Flugzeug zu verzichten, die Kinder mit dem Fahrrad statt mit dem Auto vom Kindergarten abzuholen – dann klafften Theorie und Praxis weit auseinander. Wie kommt das? Offenbar können wir Menschen das logisch Unverträgliche ganz gut vertragen. Werte sind das eine, Bequemlichkeiten das andere. Als Politiker sollte man sich klarmachen, dass sie auch ihr, allerdings begrenztes, Recht haben.

Schließlich sollte im Kontext des christlichen Menschenbildes die Gelassenheit nicht vergessen werden. Wer Politik betreibt, merkt schnell, dass viele Vorhaben Stückwerk bleiben. Das ist schmerzlich, sollte aber für den Christen leichter zu ertragen sein als für den Nicht-Gläubigen. Denn wer sich erlöst weiß, braucht sich nicht selbst zu erlösen. Wer darauf vertraut, dass Gott das Seine dazutut, muss nicht auf Gedeih und Verderb die gute Gesellschaft schaffen – ein politischer Traum, der sich ohnehin noch nie verwirklicht hat. Wenn man es in dieser Tugend der Gelassenheit weit gebracht hat, sollte man mehr Geduld im Umgang mit dem politischen Gegner aufbringen und auf die letzte Schärfe in der Auseinandersetzung verzichten.

Während ich dies schreibe, liegt die Affäre um den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff schon etwas zurück, ist aber, wenn man tiefer blickt, noch längst nicht ausgestanden. Sie hatte Züge einer mittelalterlichen Hexenjagd, in der es keinen Respekt der Medien – leider auch der öffentlich-rechtlichen – vor der Privatsphäre und keine Unschuldsvermutung mehr gab, auf die doch jeder von uns Anspruch erheben darf. Es war für mich einer der wenigen Lichtblicke, dass der Liedermacher Heinz Rudolf Kunze auf der Höhe der Kampagne Barmherzigkeit für Wulff forderte, eine christliche Tugend, die darin besteht, dann nicht mehr nachzutreten, wenn jemand ohnehin schon am Boden liegt. Und was die Sache noch schlimmer macht: Während der Beschuldigte mit seiner Familie öffentlich am Pranger steht, wird er aus der sicheren Deckung der Anonymität mit Häme überzogen. Wir haben, sagt der Hannoveraner Landesbischof Ralf Meister, „eine Kultur der permanenten Beschuldigung und Anklage entwickelt“ (Neue Osnabrücker Zeitung vom 30. Januar 2012). Und es ist sehr feinsinnig, wenn er hinzufügt: Wo es die öffentliche Anklage gibt, da müsste es eigentlich auch die öffentliche Vergebung geben. Sie würde unsere Gesellschaft menschlicher und christlicher machen.

Familienpolitik: wertbezogen und pragmatisch

In der katholischen Soziallehre spielt ein idealtypisches Bild der Familie eine gewichtige Rolle. Der Mann ist (alleiniger) Ernährer, die Frau Hausfrau und Mutter. Dieses Modell schlägt durch bis zu dem zentralen Problem der Sozialethik, der Frage nach dem gerechten Lohn: Er müsse so bemessen sein, dass der gemeinsame häusliche Aufwand angemessen bestritten werden könne, heißt es in der Sozialenzyklika Quadragesimo Anno. Dass Mütter einer außerhäuslichen Tätigkeit nachgehen und dafür den Haushalt und die Kindererziehung vernachlässigen müssten, sei ein „schändlicher Missbrauch“ (QA Nr. 71). Diese Position zieht sich bis in die jüngsten päpstlichen Verlautbarungen zu sozialen Fragen durch. Benedikt XVI. nennt in seinen Überlegungen zur Würde der Arbeit sechs Faktoren, von denen vier familienorientiert sind: Arbeit müsse die unmittelbaren Bedürfnisse der ganzen Familie abdecken, Schulbildung der Kinder ermöglichen, Kinderarbeit ausschließen und genügend Raum für eine spirituelle Familienkultur lassen (vgl. Caritas in Veritate Nr. 63).

Das Bild der Hausfrauen- und Alleinverdienerehe wird aber schon von Joseph Höffner kritisch ‚gegengelesen‘. Er ist dabei – wie auch sonst – wohltuend undogmatisch. In seiner Christlichen Gesellschaftslehre schreibt er, es sei zwar üblich geworden, über die Krise und den Zerfall der Familie in der industriellen Gesellschaft bewegte Klage zu führen, dieses verallgemeinernde Urteil sei aber falsch. „Auch im vorindustriellen Zeitalter stand die Frau keineswegs nur unter dem Leitbild der Gattin und Mutter. Sie arbeitete vielmehr im landwirtschaftlichen, handwerklichen und kaufmännischen Familienbetrieb mit“ (Höffner 1978,116). Die Eingliederung der Frau in das Berufs- und Erwerbsleben nimmt er zur Kenntnis, bedenklich sei in erster Linie, dass in der Regel die Frau die Doppelbelastung durch berufliche und häusliche Pflichten tragen müsse.

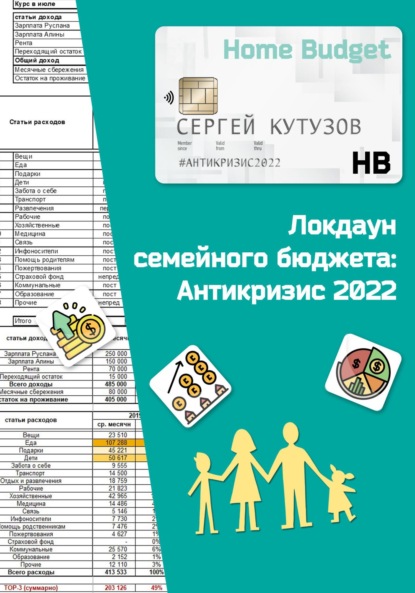

Das hat sich bis heute nicht wesentlich geändert. Der weit größte Teil der Erziehungsarbeit wird weiterhin von den Müttern geleistet. 80 Prozent der jungen Frauen wünschen sich ein gleichberechtigtes Lebensmodell, aber nur 40 Prozent der Männer können sich eine Partnerschaft vorstellen, in der alle Aufgaben gleichberechtigt verteilt werden (vgl. 15. Shell Jugendstudie 2006). Die Doppelbelastung ist immer noch weiblich.

Ansonsten haben sich die Verhältnisse seit den 1970er Jahren geradezu dramatisch verändert. Damals waren von 15 Mio. verheirateten Frauen in der alten Bundesrepublik nur 5,5 Mio. erwerbstätig, davon 2 Mio. als mithelfende Angehörige haushaltsnah in Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. Einer außerhäuslichen Tätigkeit im strengen Sinne gingen 3,5 Mio. Ehefrauen nach. Die Erwerbsquote der Mütter lag unter 20 Prozent, solange das jüngste Kind noch nicht 18 Jahre alt war.

Und heute? – Die Erwerbsquote von Müttern insgesamt liegt bei 65 Prozent. Sie steigt mit dem Alter des jüngsten Kindes an und erreicht rund 78 Prozent, wenn es mindestens 12 Jahre alt ist. Aber schon in der Kindergartenzeit vereinbaren rund 50 Prozent der Mütter Beruf und Familie. Lediglich das ‚Babyjahr‘ ist weitgehend der Familie vorbehalten. In dieser Zeit sind rund 11 Prozent der Mütter berufstätig. Dieser Schonraum für die junge Familie entspricht einem tief verinnerlichten Wunsch der Eltern, beim Start ins Leben viel Zeit füreinander zu haben. Die Familienpolitik hat mit dem im Jahre 2008 eingeführten Elterngeld die richtigen Akzente gesetzt und vielen jungen Paaren geholfen, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Und es hatte einen schönen Nebeneffekt. Die seinerzeit aus Skandinavien entlehnten und hierzulande anfangs viel belächelten ‚Partnermonate‘ werden mittlerweile von einem guten Viertel der jungen Väter in Anspruch genommen.

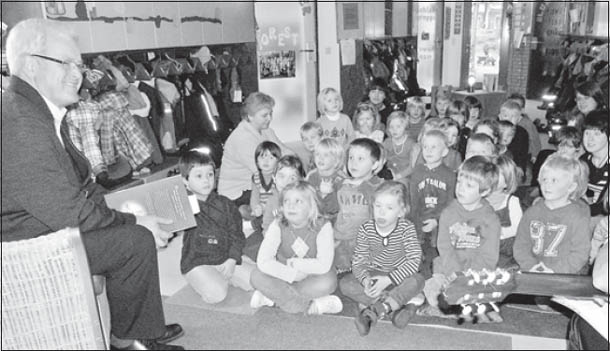

Zu Gast in der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Lingen. In Kindertagesstätten geht es nicht um Betreuung, sondern um Förderung. Wer die Potenziale von Bildung in dieser Lebensphase unterschätzt, verbaut den Kindern ihre Chancen. (Foto: Manfred Buschhaus)

Die Erwerbsorientierung der Frauen ist – das kann man allein dem Längsschnitt über 40 Jahre entnehmen – eine der dynamischen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Sie ist zugleich Folge der verbesserten Schul- und Berufsausbildung, eines neuen Leitbildes von gleichberechtigter Partnerschaft und eines dynamischen Arbeitsmarktes, der in nächster Zeit weniger von Arbeitslosigkeit denn vom Fachkräftemangel geprägt sein wird. Gut ausgebildete Frauen sind da gesucht und umworben. In den 1980er Jahren ging man bei Überlegungen zu einer „weiblichen Normalbiografie“ noch von einer durchschnittlich 15-jährigen Auszeit aus, in der sich die Frau ausschließlich der Familie widmen würde. Danach kam der ‚Neue Start ab 35‘. Von diesem Modell haben wir uns mittlerweile weit entfernt. Entscheidend ist: Die Möglichkeiten der Lebensgestaltung sind vielfältiger geworden. Auch die traditionelle Rollenverteilung ist nicht tot. Die Zahl der Familien, in denen der Mann den Lebensunterhalt verdient und die Frau die Kinder betreut, wird zwar weniger, aber immerhin: Gut die Hälfte (52 Prozent) der Paare mit Kindern ‚fahren‘ das Doppelverdienermodell, die andere Hälfte hat sich für die traditionellere Variante entschieden.