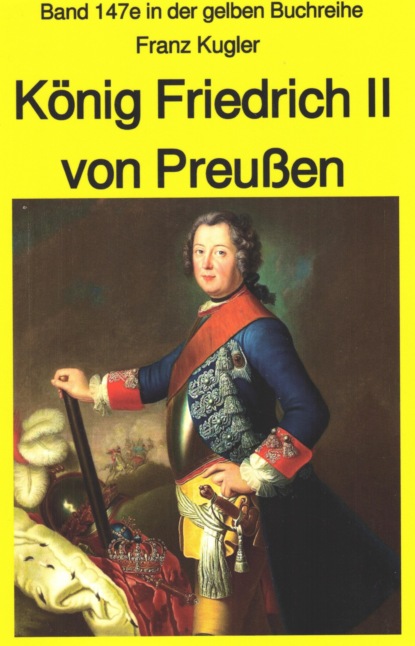

Franz Kugler: König Friedrich II von Preußen – Lebensgeschichte des "Alten Fritz"

- -

- 100%

- +

Franz Kugler

Franz Kugler: König Friedrich II von Preußen – Lebensgeschichte des "Alten Fritz"

Band 147 in der gelben Buchreihe

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort des Herausgebers

Der Autor Franz Kugler

König Friedrich II. von Preußen

Erstes Kapitel – Geburt und Taufe

Zweites Kapitel – Die ersten Jahre der Kindheit

Drittes Kapitel – Die Knabenzeit

Viertes Kapitel – Missstimmung zwischen Vater und Sohn

Viertes Kapitel – Missstimmung zwischen Vater und Sohn

Fünftes Kapitel – Zwiespalt zwischen Vater und Sohn

Sechstes Kapitel – Fluchtversuch

Siebentes Kapitel – Das Gericht

Achtes Kapitel – Die Versöhnung

Neuntes Kapitel – Die Vermählung

Zehntes Kapitel – Der erste Anblick des Krieges

Elftes Kapitel – Der Aufenthalt in Rheinsberg

Zwölftes Kapitel – Der Tod des Vaters

Zweites Buch – Glanz – Dreizehntes Kapitel – Friedrichs Regierungsantritt

Vierzehntes Kapitel – Ausbruch des ersten schlesischen Krieges

Fünfzehntes Kapitel – Feldzug des Jahres 1741

Sechzehntes Kapitel – Feldzug des Jahres 1742

Siebzehntes Kapitel – Zwei Friedens-Jahre

Feldzug des Jahres 1744

Neunzehntes Kapitel – Feldzug des Jahres 1746

Zwanzigstes Kapitel – Nachspiel des zweiten schlesischen Krieges

Einundzwanzigstes Kapitel – Friedrichs Regierung bis zum siebenjährigen Krieg

Zweiundzwanzigstes Kapitel – Der Philosoph von Sanssouci

Dreiundzwanzigstes Kapitel – Politische Verhältnisse bis zum siebenjährigen Krieg

Drittes Buch – Heldentum – Der siebenjährige Krieg – Dreiundzwanzigstes Kapitel – Der erste Feldzug des Siebenjährigen Krieges

Fünfundzwanzigstes Kapitel – Beginn des Feldzuges von 1757 – Prag und Kollin

Sechsundzwanzigstes Kapitel – Fortsetzung des Feldzuges von 1757

Siebenundzwanzigstes Kapitel – Fortsetzung des Feldzuges von 1757 – Rossbach

Leuthen

Neunundzwanzigstes Kapitel – Beginn des Feldzuges von 1758 – Der Zug nach Mähren

Zorndorf

Einunddreißigstes Kapitel – Schluss des Feldzuges von 1758 – Hochkirch

Zweiunddreißigstes Kapitel – Feldzug des Jahres 1759 – Kunersdorf

Dreiunddreißigstes Kapitel – Beginn des Feldzuges von 1760 – Dresden und Liegnitz

Vierunddreißigstes Kapitel – Schluss des Feldzuges von 1760 – Torgau

Fünfunddreißigstes Kapitel – Beginn des Feldzuges von 1761 – Das Lager zu Bunzelwitz

Sechsunddreißigstes Kapitel – Schluss des Feldzuges von 1761 – Das Lager zu Strehlen

Siebenunddreißigstes Kapitel – Feldzuges des Jahres 1762 – Burkersdorf und Schweidnitz – Friede

Viertes Buch – Alter – Achtunddreißigstes Kapitel – Wiederherstellung der heimischen Verhältnisse im Frieden

Neununddreißigstes Kapitel – Die Erzählung des Türingischen Kandidaten

Vierzigstes Kapitel – Freundschaftliche Verhältnisse zu Russland und Österreich – Die Erwerbung von West-Preußen

Einundvierzigstes Kapitel – Friedrichs Sorgen für Deutschland – Der bayrische Erbfolgekrieg und der deutsche Fürstenbund

Zweiundvierzigstes Kapitel – Friedrichs innere Regierung seit dem siebenjährigen Krieg

Dreiundvierzigstes Kapitel – Friedrichs häusliches Leben im Alter

Vierundvierzigstes Kapitel – Friedrichs Ende

Fünfundvierzigstes Kapitel – Schluss – Das Testament des großen Königs

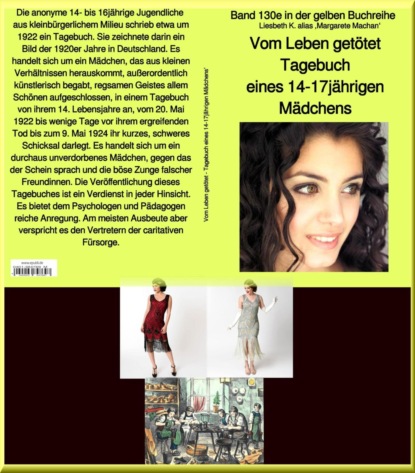

Die maritime gelbe Buchreihe

Weitere Informationen

Achtzehntes Kapitel – Ausbruch des zweiten schlesischen Krieges –

Achtundzwanzigstes Kapitel – Schluss des Feldzuges von 1757

Dreißigstes Kapitel – Fortsetzung des Feldzuges von 1758

Impressum neobooks

Vorwort des Herausgebers

Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.

Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.

Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leserreaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band „Seemannsschicksale – Begegnungen im Seemannsheim“ weitere. Inzwischen habe ich in der maritimen gelben Buchreihe über 140 Bände verlegt. Hamburg, 2021 Jürgen Ruszkowski

Ruhestands-Arbeitsplatz

Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers

* * *

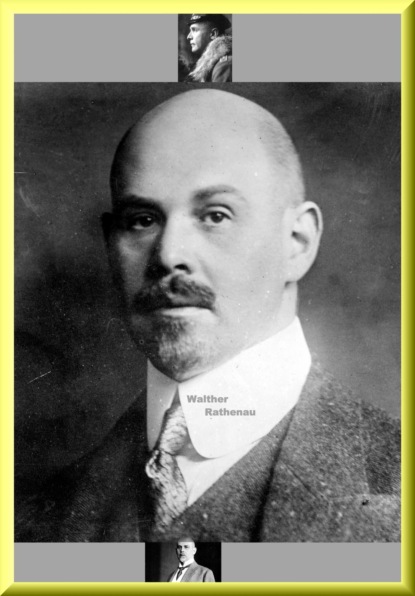

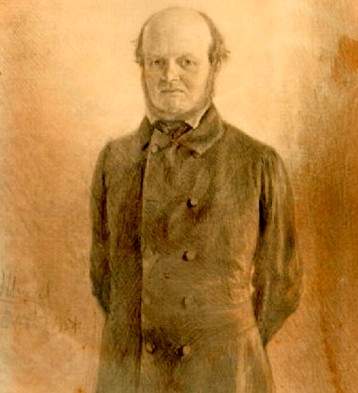

Der Autor Franz Kugler

Der Autor Franz Kugler

Geboren am 19.01.1808 in Stettin als drittes Kind des Kaufmanns, Konsuls und Stadtrats Johann Georg Emanuel Kugler und dessen Ehefrau, Sophie Dorotea Eleonora, geb. Sternberg. Er studierte er in Berlin. 1831 wurde er im Fach Kunstgeschichte promoviert. Professor; Mitglied des Dichtervereins „Tunnel über der Spree“; deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller, Zeichner, Radierer, gestorben am 18.03.1858 in Berlin.

1840 verfasste Kugler seine Geschichte Friedrichs des Großen mit einer ausführlichen, einfühlsamen Darstellung der Brechung der Persönlichkeit Friedrich II. durch seinen Vater Friedrich Wilhelm I., die dessen Persönlichkeit verständlich machen soll. Dieses Werk war ein großer Erfolg, zu dem auch die Buchillustrationen durch seinen damals noch unbekannten Freund, den Maler Adolph Menzel, beigetragen haben dürften.

* * *

König Friedrich II. von Preußen

König Friedrich II. von Preußen

ttps://www.projekt-gutenberg.org/kugler/fritz2/fritz2.html

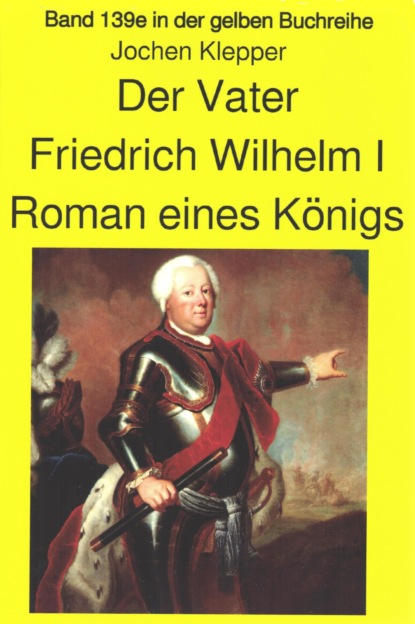

(Siehe auch die Bände 139 und 148 dieser gelben Buchreihe)

* * *

Erstes Kapitel – Geburt und Taufe

Erstes Kapitel – Geburt und Taufe

Friedrich, den seine Zeitgenossen den Großen genannt haben und den die Nachwelt ebenso nennt, wurde am 24. Januar 1712 im königlichen Schlosse zu Berlin geboren. Mit großer Freude wurde seine Erscheinung begrüßt, denn die Hoffnungen der königlichen Familie beruhten auf ihm.

König Friedrich I.

Noch saß der Großvater des Neugeborenen, König Friedrich I., auf dem preußischen Throne; aber er hatte nur einen Sohn, Friedrich Wilhelm, und diesem waren bereits zwei Söhne bald nach ihrer Geburt gestorben; blieb Friedrich Wilhelm ohne männliche Nachkommen, so musste die Krone auf eine Seitenlinie des königlichen Hauses übergehen. Es wird erzählt, die frohe Nachricht sei dem Könige gerade zur Mittagsstunde, eben als die Zeremonien der Tafel beginnen sollten, überbracht worden; augenblicklich habe er die Tafel verlassen, der hohen Wöchnerin in eigener Person seine Freude zu bezeugen und den einstigen Erben seiner Krone zu begrüßen. Alsbald erhielten die Einwohner der Residenz durch das Läuten aller Glocken und durch den Donner des sämtlichen Geschützes, welches auf den Wällen stand, Kunde von dem segensreichen Ereignis. Mannichfache Gnadenbezeugungen und Beförderungen treuer Diener des Staates, die Speisung aller Armen in den Armenhäusern der Stadt erhöhten die Feier des Tages.

Friedrich Wilhelm I. hatte seine Staaten als Erbe seines Vaters, des großen Kurfürsten von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, empfangen.

Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg – 620 – 1688

Der große Kurfürst war der Erste, aber auch der Einzige gewesen, der, nach den Gräueln des dreißigjährigen Krieges und gegen die verderbliche Übermacht Frankreichs, den deutschen Namen mit Würde zu vertreten wusste. Er hatte sein fast vernichtetes Land zu einer achtunggebietenden Macht erhoben. Er hatte so glücklich gekämpft und so weise regiert, dass die Eifersucht des österreichischen Kaiserhofes rege ward; mit Verdruss bemerkte man in Wien, dass an den Ufern des baltischen Meeres, wo vor Zeiten das Volk der Vandalen gehaust, sich ein besonderes „Vandalen-Königreich“ emporzutun beginne; denn der kaiserlichen Majestät, die nach unabhängiger Herrschaft über Deutschland streben mochte, schien es wenig Vorteilhaft, in den Händen untergeordneter Reichsfürsten eine bedeutsamere Macht zu erblicken.

Friedrich I. hatte den Taten seines großen Vaters eine neue hinzugefügt, die, oft als kleinlich gescholten, von den großartigsten Folgen war und die auch an sich von eigentümlichem politischem Scharfblicke zeugt.

Ostpreußen

Er hatte sein nicht zum deutschen Reichsverbande gehöriges Herzogtum Preußen – das heutige Ostpreußen, denn Westpreußen war den früheren Besitzern des Landes durch die Polen entrissen – zum Königreiche erhoben und sich zu Königsberg am 18. Januar 1701 die königliche Krone aufgesetzt. Langjähriger Widerspruch, besonders von Seiten des österreichischen Hofes, war zu beseitigen gewesen, ehe Friedrich I. sich zu diesem Schritt entschließen durfte; aber mit standhafter Beharrlichkeit hatte er seinen Plan verfolgt, bis die politischen Verhältnisse sich der Ausführung günstig erwiesen. Wie wichtig dieser Schritt war, bezeugt ein ahnungsvolles Wort des Prinzen Eugen von Savoyen, des größten Feldherrn und Staatsmannes, den Österreich zu jener Zeit besaß; nach seiner Ansicht hatten die Minister, welche dem Kaiser zur Anerkennung der preußischen Krone geraten, Todesstrafe verdient.

Prinz Eugen von Savoyen

Denn allerdings war der königliche Name kein leerer Titel und der königliche Hofhalt kein leerer Prunk; beides setzte – und namentlich in einer Zeit, die alles nach dem Richtmaß der Etikette abschätzte – den Kurfürsten von Brandenburg in eine Stellung zum deutschen Reichsverbande, die auf ein Streben nach Unabhängigkeit von dessen schon morsch gewordenen Gesetzen hindeutete: Eine weitere Entwickelung des brandenburgisch-preußischen Staates musste dies Streben zur Tat hinausführen.

Doch war es dem ersten Könige dieses Staates nicht verliehen, sein Werk in solcher Weise zu vollenden; äußere Verhältnisse, innere Kraft und geistige Überlegenheit mussten zusammenkommen, um so Großes vollbringen zu können. Friedrich I. begnügte sich, seine Krone mit demjenigen Glanze zu schmücken, der zur Behauptung ihrer Würde unerlässlich schien und es in der Tat für jene Zeit war. Er umgab sich mit einem prunkvollen Zeremoniell und vollzog die anstrengenden Satzungen desselben, gleich einer Pflicht, mit strenger Ausdauer. Er feierte die denkwürdigen Ereignisse seiner Regierung mit einer ausgesuchten Pracht, welche das Ausland staunen machte und sein Volk mit demütiger Bewunderung erfüllte. Zugleich aber war er milden Sinnes und von seinen Untertanen in Wahrheit geliebt. Auch wusste er dem äußerlichen Schaugepränge durch reiche Begünstigung der Kunst und Wissenschaft eine innere Würde zu geben. Großartige Werke der Kunst entstanden auf sein Gebot; Andreas Schlüter (1634 – 1714), der unter ihm eine Reihe von Jahren in Berlin arbeitete, ist ein Meister der Bildhauerei und Baukunst, wie die Welt lange vor und lange nach ihm keinen zweiten gesehen hat.

Das von Andreas Schlüter erbaute Berliner Schloss

Eine Akademie der Wissenschaften wurde ins Leben gerufen, deren Seele der größte Philosoph seiner Zeit, Leibnitz, war, obgleich dieser nicht dauernd für Berlin gewonnen werden konnte.

Gottfried Wilhelm Leibnitz

Berlin hieß damals allgemein das deutsche Athen.

Die Geburt des künftigen Thronerben, zumal unter den Umständen, von denen oben die Rede war, erschien als ein zu wichtiges Ereignis, als dass sie nicht zu neuer Entwickelung der königlichen Pracht hätte Gelegenheit geben sollen. Auch betrachtete man es als eine günstige Vorbedeutung, dass der Prinz im Januar, dem Krönungsmonate, geboren war, und es ward, um dieser Vorbedeutung ein größeres Gewicht zu geben, auch das Fest der Taufe noch in demselben Monate angeordnet. Am 31. Januar fand die Taufe in der Schlosskapelle statt. Der ganze Weg von den Gemächern des Kronprinzen bis zur Kapelle war mit einer doppelten Reihe von Schweizern und Leibgarden besetzt. Die Markgräfin Albrecht, Schwägerin des Königs, trug den jungen Prinzen, unterstützt von ihrem Gemahle, einem Stiefbruder des Königs, und dem Markgrafen Ludwig, einem jüngeren Bruder; der Täufling hatte eine kleine Krone über dem Haupte und war in Silberstück, mit Diamanten besetzt, gekleidet, dessen Schleppe sechs Gräfinnen hielten. In der Kapelle wartete ihrer der König nebst seiner Gemahlin, seinem Sohne, dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, dem berühmten Befehlshaber des preußischen Heeres, und den übrigen Personen des Hofes.

Fürst Leopold von Anhalt-Dessau

Der König stand unter einem prächtigen, mit Gold gestickten Baldachin, dessen vier Stangen von vier Kammerherren getragen wurden, während die vier goldenen Quasten desselben vier Ritter des schwarzen Adlerordens hielten. Vor dem König war ein Tisch mit goldenem Taufbecken; er selbst übernahm den Täufling, der nach ihm mit dem Namen Friedrich getauft wurde. Aufs Neue läuteten alle Glocken der Stadt und ertönte der Donner des Geschützes, während in der Kapelle die heilige Zeremonie von rauschender Musik begleitet ward. Glänzende Festlichkeiten am Hofe und in der Stadt beschlossen den freudigen Tag.

Einige Monate nach der Geburt des Prinzen im Frühjahr und Sommer 1712 erblühte im königlichen Lustgarten zu Köpenick, in der Nähe von Berlin, eine amerikanische Aloe, welche daselbst schon vier und vierzig Jahre ohne zu blühen gestanden hatte, zu ungemeiner Größe und Fülle. Sie trieb einen Stamm von einunddreißig Fuß Höhe, an welchem man 7.277 Blüten zählte. Tausende strömten von nah und fern herzu, um dies Wunder der Natur zu sehen; in Druckschriften, in Gedichten und Kupferstichen wurde die Pracht der Riesenblume verkündet. Man betrachtete sie als ein Sinnbild jenes Glanzes, zu dem das preußische Königshaus emporsteige und wusste ein solches Gedankenspiel in kunstreich gebildeten Denksprüchen durchzuführen. Den Hoffnungen, welche die Geburt des künftigen Thronerben belebt hatte, schien hier eine neue Bestätigung gegeben. Aber man ließ auch nicht unbemerkt, dass die Pflanze selbst absterbe, während die Blütenkrone sich in vollster Pracht zeige; man deutete dies auf den bevorstehenden Tod des Königs. Eine solche Deutung war freilich so gar verwegen nicht, da der König, überhaupt von schwächlicher Körperbeschaffenheit, schon längere Zeit kränkelte. Die Geburt seines Enkels war der letzte freudige Glanz seines Lebens gewesen. Am Geburtstage desselben im folgenden Jahre, bei dem Feste, welches der Kronprinz zur Feier des Tages veranstaltet hatte, erschien er zum letzten Mal öffentlich. Bald nahm seine Krankheit eine drohende Wendung. Schon am 13. Februar berief er seine Familie und die höheren Staatsbeamten vor sein Lager, um Abschied von ihnen zu nehmen.

Kronprinz Friedrich Wilhelm

Prinz Friedrich und seine Schwester Wilhelmine

Er erteilte dem Kronprinzen seinen Segen, ebenso seinen Enkeln, dem einjährigen Prinzen Friedrich und der Schwester desselben, der vierjährigen Prinzessin Wilhelmine, die mit ihren Eltern am Bette kniete. Am 25. Februar verschied der König.

* * *

Zweites Kapitel – Die ersten Jahre der Kindheit

Zweites Kapitel – Die ersten Jahre der Kindheit

Der Tod Friedrichs I. brachte eine bedeutende Veränderung in der Regierung des preußischen Staates im Hofhalt und in der Lebensweise der königlichen Familie hervor.

Friedrich Wilhelm I.

Friedrich Wilhelm I. war seinem Vater durchaus unähnlich. Das strenge Zeremoniell, dem er sich bis dahin hatte fügen müssen, war ihm lästig, der kostbare Prunk der Festlichkeiten verhasst; die höhere Wissenschaft und feinere Sitte, in der ihn seine Mutter, die schon früher verstorbene hochgebildete Königin Sophie Charlotte, hatte erziehen wollen, erschien ihm als ein sehr überflüssiger, zum Teil verderblicher Schmuck des Lebens.

Königin Sophie Charlotte

Ihm war von der Natur eine ausschließlich praktische Richtung gegeben. Sein Bestreben ging dahin, statt der Summen, welche der glänzende Hofhalt und neben diesem auch die Willkür bevorrechteter Günstlinge fort und fort verschlungen hatte, einen wohlgefüllten Schatz herzustellen, seine Untertanen zu ausdauerndem Fleiße anzuhalten und den Wohlstand des Landes durch die sorglichste Aufsicht zu befördern. Die Bedeutung seiner Krone sollte nicht ferner durch blendenden Schimmer, sondern durch ein zahlreiches und wohlgeübtes Kriegsheer vertreten werden. Die Festlichkeiten, welche den Schmuck seines Lebens ausmachten, bestanden in der Schaustellung kriegerischer Künste. Durch unermüdlichen Eifer brachte er es dahin, dass bei den Militärischen Übungen seine Soldaten eine Schnelligkeit, Sicherheit und Gleichförmigkeit der Bewegungen entwickelten, welche bis dahin unerhört waren. Ebenso sehr lag es ihm am Herzen, dass seine Regimenter, besonders die ersten Glieder derselben, sich durch Schönheit und Körpergröße vor allen auszeichneten; ja, er ging hierin so weit, dass er für diesen Zweck Summen verschwendete, die mit seiner sonstigen Sparsamkeit auf keine Weise in Einklang standen; und mannichfach hat ihn gewalttätige Werbung großer Leute mit seinen Nachbarstaaten in verdrießliche Händel verwickelt.

Einer der „langen Kerls“

Berlin ward unter seiner Regierung nicht mehr das deutsche Athen, sondern das deutsche Sparta genannt.

Sein Familienleben war auf einen einfach bürgerlichen Fuß eingerichtet, und er gab hierdurch – zu einer Zeit, wo an den Höfen fast überall ein furchtbares Sittenverderbnis eingerissen war – ein sehr achtbares Beispiel. Eheliche Treue galt ihm über alles. Seine Kinder, deren Anzahl sich im Verlauf der Jahre bedeutend vermehrte, sollten, seiner schlichten Frömmigkeit gemäß, in der Furcht des Herrn erzogen werden; frühzeitig war er bemüht, sie durch die Gewöhnung eines regelmäßigen Lebens, durch strengen Gehorsam und nützliche Beschäftigung zu tüchtigen Menschen nach seinem Sinne zu bilden, während alles, was der Eleganz in Leben und Wissen angehört, entschieden aus seinem häuslichen Kreise verbannt blieb. Unter einer rauen Hülle bewahrte er ein deutsches Gemüt, und er ließ dem, der ihm in gemütlicher Weise entgegenkam, Gerechtigkeit widerfahren; undeutsches Wesen aber und Widerspenstigkeit gegen seine gutgemeinten Anordnungen fanden an ihm einen unerbittlichen Richter, und er wusste, von Natur zum Jähzorn geneigt, ein solches Tun aufs Härteste zu ahnden.

In den ersten Jugendjahren seines Sohnes, des nunmehrigen Kronprinzen Friedrich, konnte es noch nicht in Frage kommen, wie weit dieser mit der Richtung und Gesinnung des Vaters übereinstimmen werde. Die erste Pflege des Knaben musste den Händen der Frauen anvertraut bleiben.

Friedrichs Mutter, Königin Sophie Dorothee

Seine Mutter, die Königin Sophie Dorothee, eine Tochter des Kurfürsten von Hannover und nachmaligen Königs von England, Georg I., war durch eine natürliche Herzensgüte und Neigung zum Wohltun ausgezeichnet; auch war sie der edleren Wissenschaft nicht so abhold wie ihr Gemahl.

Großvater Georg von Hannover, später König von England

Diese Neigungen suchte sie auf ihre Kinder fortzupflanzen. Leider besaß sie jedoch nicht diejenige hingebende Liebe, welche, in Einklang mit dem Willen ihres Gemahls, zum Segen des Hauses hätte wirken können.

Eine Ehrendame der Königin, Frau von Kamecke, war mit der Oberaufsicht über die Erziehung des Kronprinzen beauftragt worden.

Marthe de Roucoulle Montbail – 1659 – 1741

Ein größeres Verdienst, als diese, erwarb sich die Untergouvernante, Frau von Nocoulles. Die Letztere hatte schon den König selbst in seiner Kindheit gepflegt; ihr fester und edler Charakter, ihre treue Anhänglichkeit an das preußische Herrscherhaus hatten sie so empfohlen, dass es nur ein gerechter Dank schien, sie aufs Neue zu einem so ehrenvollen Geschäfte zu berufen. Sie war eine geborene Französin und gehörte zu den Scharen jener Reformierten, die ein törichter Religionseifer, die Heimat eines Teiles seiner besten Kräfte beraubend, aus Frankreich verbannt hatte und die in den brandenburgischen Staaten willkommene Aufnahme fanden. Dass überhaupt eine Französin, selbst an dem derbdeutschen Hofe Friedrich Wilhelms, zur Erziehung der Kinder berufen ward, darf in einer Zeit nicht auffallen, in welcher die Welt von französischer Bildung beherrscht wurde und die Kenntnis der französischen Sprache unumgänglich nötig war, um sich in den höheren Kreisen der Gesellschaft verständlich zu machen; überdies war gerade in Berlin durch die Scharen jener Eingewanderten, welche Kunstfertigkeiten und wissenschaftliche Bildung aus Frankreich herübergebracht hatten, die französische Sprache nur umso mehr ausgebreitet worden. So ward auch der Kronprinz von früher Jugend an, gewiss nicht ohne Einfluss auf sein späteres Leben, vorzugsweise in der französischen Sprache gebildet. Wie treu aber seine Erzieherin ihre Pflichten an ihm erfüllt hat, beweist am besten der Umstand, dass er ihr bis an ihren Tod in unwandelbarer Anhänglichkeit zugetan blieb.