Franz Kugler: König Friedrich II von Preußen – Lebensgeschichte des "Alten Fritz"

- -

- 100%

- +

Katte selbst vernahm sein Urteil mit großer Standhaftigkeit. So leichtsinnig er sich früher betragen hatte, so würdig erschien der zweiundzwanzigjährige Jüngling in den wenigen Tagen, die ihm jetzt noch zur Vorbereitung auf den Tod vergönnt waren. Der Gram, den er seinen Eltern und seinem Großvater durch das leichtsinnig heraufbeschworene Schicksal verursachen musste, ergriff seine Seele mit Macht; die Briefe, mit denen er von ihnen Abschied nahm, waren von innigster Reue erfüllt. Demutvoll bekannte er es, dass er in dieses Unglück gestürzt sei, weil er des Höchsten vergessen und nur nach irdischen Ehren gestrebt habe; dass er aber hierin nur die Liebe des ewigen Vaters erkenne, die ihn durch den dunkeln Pfad zum Lichte geführt. Am vierten November wurde er nach Küstrin abgeführt. Es geschah auf Befehl des Königs, denn dieser wollte auch das härteste Mittel nicht unversucht lassen, das Herz des Kronprinzen zu erweichen. Unter den Augen des Letzteren, so hatte es der König ausdrücklich angeordnet, sollte die Hinrichtung des Freundes stattfinden. Der Morgen des sechsten Novembers war zur Hinrichtung bestimmt.

Der Kronprinz wurde genötigt, an das Fenster zu treten, und rief, als er den Freund inmitten des militärischen Zuges zwischen zwei Predigern erblickte, hinab: „Verzeihe mir, mein teurer Katte!“ – „Der Tod für einen so liebenswürdigen Prinzen ist süß!“ erwiderte jener. Dann schritt der Zug den Wall hinauf, und Katte empfing von christlicher Tröstung gestärkt den tödlichen Streich. Aber die starke Natur des Kronprinzen erlag; Ohnmachten ergriffen ihn, und die Schale, die sein Herz umschlossen hielt, war gesprungen.

Aber noch schwebte das Schwert, welches Kattes Leben vernichtet, über dem Haupte des Kronprinzen; noch ließen die fortgesetzten Drohungen des Königs auch für den Letzteren das Schlimmste befürchten. Dringender und vielseitiger erhob sich, bei dem ungeheuren Aufsehen, welches seine Gefangennehmung in der ganzen Welt gemacht hatte, die Fürsprache für ihn. Schon im September hatte der König durch seine Gesandten ein Rundschreiben an die auswärtigen Höfe geschickt, um sie im Allgemeinen von dem geschehenen Schritte zu benachrichtigen und ihnen anzuzeigen, dass ihnen später, nach dem Schlusse der Untersuchungen, eine ausführliche Erklärung gegeben werden solle. Kurz darauf aber, und zum Teil schon vor der Abfassung jenes Rundschreibens, erschienen Vorstellungen von verschiedenen Höfen, welche die Absicht hatten, den König zu einer milderen Ansicht der Sache zu stimmen. Zuletzt und mit besonderem Nachdrucke trat der österreichische Hof auf, der nun, da die Verbindung Preußens mit England einen augenscheinlichen Bruch erlitten hatte und vom Kronprinzen in dieser Beziehung wenig mehr zu befürchten schien, auch ihn, wie den Vater, durch das Gewicht seiner Vermittlung an seine Interessen zu knüpfen wünschte. Von größerer Bedeutung indes war zunächst der Einspruch, den die würdigsten und vom König am meisten geschätzten Führer seines Heeres gegen das Bluturteil, mit welchem der König drohte, erhoben. Auf die Erklärung zwar, dass der König nicht befugt sei, den „Kurprinzen von Brandenburg“ ohne förmlichen Prozess vor Kaiser und Reich am Leben zu bestrafen, erwiderte jener, dass Kaiser und Reich ihn nicht abhalten dürften, gegen den „Kronprinzen von Preußen“ in seinem souveränen Königreiche nach Belieben zu verfahren. Aber der Major von Buddenbrock entblößte vor dem Könige seine Brust und rief heldenmütig aus: „Wenn Ew. Majestät Blut verlangen, so nehmen Sie meines; jenes bekommen Sie nicht, so lange ich noch sprechen darf!“

War die Stimme der Politik nicht ganz zu überhören, war die Stimme der Ehre für den kriegerischen König ein hochachtbarer Klang, so trat doch noch ein Drittes hinzu, welches mit ungleich größerer Gewalt sein Herz zur Gnade stimmte. Es war ein Wort eines geringen Dieners, aber brachte die so lang ersehnte Kunde von der Sinnesänderung des Sohnes.

Der Feldprediger Müller, der mit Katte von Berlin nach Küstrin gegangen war und ihn zum Tode vorbereitet hatte, war zugleich durch den König beauftragt worden, nach Möglichkeit auch auf das Gemüt des Kronprinzen zu wirken und, wenn sich dieser zur Annahme seiner geistlichen Ermahnungen willfährig zeige, längere Zeit bei ihm zu bleiben. Der Kronprinz war nach jenem furchtbaren Schlage eines höheren Trostes nur zu sehr bedürftig. Der Feldprediger hatte ihm von Katte ein teures Vermächtnis überbracht, eine Reihe schriftlich abgefasster Vorstellungen, welche dazu dienen sollten, den fürstlichen Freund auf den gleichen Weg des Heiles zu führen, als durch welchen er mit dem Leben versöhnt gestorben war. Diese Vorstellungen bestanden besonders darin, dass Katte sein Unglück als eine verdiente Strafe Gottes betrachtete, dass er den Kronprinzen beschwor, auch er möge hierin die Hand Gottes erkennen und sich dem Willen seines Vaters unterwerfen, besonders aber möge er dem Glauben an eine willkürliche Vorherbestimmung des Schicksals entsagen. Dies Letztere war der wichtigste Punkt, und auch der König hatte bereits vor allem darauf gedrungen, dass der Prediger diese Glaubens-Ansicht des Kronprinzen mit allem Eifer bekämpfen möge. Denn der Prinz hatte sich, besonders durch Katte dazu verleitet – wie dies bereits früher angedeutet wurde – jener Prädestinationslehre ergeben, welche bekanntlich durch die Calvinisten mit einer trostlosen Strenge vertreten wurde, welche die einzelnen Menschen als von Ewigkeit her zur Seligkeit oder zur Verdammnis bestimmt darstellte, und welche somit in der Sünde keine Schuld des menschlichen Herzens anerkennen konnte. So hatte auch Friedrich alles, was er bisher getan, nur als die Fügung eines ihm fremden Schicksals betrachtet. Jetzt aber war sein Gemüt einer wärmeren Ansicht geöffnet: Zwar stritt er noch längere Zeit mit eifrigen Gründen zur Verteidigung seines alten Glaubens, aber endlich siegte die bibelfeste Beredsamkeit des Predigers. Er fühlte sich überwunden und klagte, dass ihn jetzt seine Gedanken verließen. Nachdem er seine Kräfte wieder zusammengerafft, war seine erste Äußerung, dass er also selbst Schuld sei, nicht nur an seinem eigenen Unglücke, sondern auch an dem Tode seines Freundes! Der Prediger bejahte dies; er ließ ihn absichtlich die ganze Größe seiner Schuld ins Auge fassen, aber er verwies ihn zugleich auch an die göttliche Gnade, welche größer sei als alle Schuld. Aber nun meinte der Kronprinz, wenn Gott ihm auch vergeben werde, so habe er doch den König in einem Maße beleidigt, dass er von diesem keine Verzeihung hoffen könne, und gewiss sei der Prediger nur in der Absicht gesandt, auch ihn, wie Katte, zum Tode vorzubereiten. Es kostete jenem große Mühe, einen solchen Verdacht abzuwenden; nur durch ein starkes Gebet, gemeinschaftlich mit dem Kronprinzen, vermochte er dem Letzteren seine Fassung wiederzugeben. Der Prinz bat den Prediger, er möge seine Wohnung auf dem Schlosse nehmen, damit er ihn möglichst viel bei sich sehen könne. Müller erhielt darauf ein Zimmer über dem des Prinzen, und dieser gab ihm, oft schon des Morgens früh um sechs Uhr, das Zeichen, dass er kommen möge. Einst hatte ihm der Prediger ein geistliches Buch mitgeteilt; als er es zurück empfing, fand er darin im Deckel einen Mann gezeichnet, der unter zwei gekreuzten Schwertern kniete, und darunter die Worte des Psalms: „Herr, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde; wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil.“

Der Prediger sandte in den ersten Tagen nach Kattes Hinrichtung täglichen Bericht an den König über die Sinnesänderung des Kronprinzen. Aber er fügte auch hinzu, dass der Prinz wegen seiner anhaltenden Traurigkeit in eine Gemütskrankheit fallen dürfte, und er bat den König, dem Sohne das Wort der Gnade nicht mehr lange vorzuenthalten. Der König verlieh dem Prediger ein geneigtes Gehör. So durfte dieser denn schon am zehnten November dem Prinzen die Mitteilung machen, dass der König ihm zwar noch nicht gänzlich verzeihen könne, dass er aber des scharfen Arrestes entlassen werden und sich nur innerhalb der Festungsmauern halten solle, und dass er fortan als Rat in der neumärkischen Kammer zu Küstrin werde beschäftigt werden. Die Erscheinung der väterlichen Gnade erschütterte den Kronprinzen so, dass er an der Wahrheit der Nachricht zweifelte und die Tränen nicht zurückzuhalten vermochte; nur erst der Zug des königlichen Handschreibens an den Prediger konnte ihn davon überzeugen. Zugleich aber hatte der König verlangt, der Kronprinz solle vor einer besonders dazu verordneten Deputation einen Eid ablegen, dass er seinem Willen und Befehle in Zukunft den strengsten Gehorsam leisten und alles tun werde, was einem getreuen Diener, Untertan und Sohne zukomme; er hatte ihn nachdrücklich auf die Bedeutung eines Eides aufmerksam machen lassen und hinzugefügt, dass, wenn er den Eid je brechen sollte, er sein Recht auf die Thronfolge, vielleicht auch das Leben verlieren würde. Der Kronprinz erklärte sich zu diesem Eide bereit; ließ aber auch den König ersuchen, ihm denselben zuvor zukommen zu lassen, damit er seinen Schwur vollkommen in Erwägung ziehen und mit wahrer Überzeugung aussprechen könne. Der König gewährte die Bitte.

Bis die Einrichtungen zur Aufnahme des Prinzen in das Kammer-Kollegium und zu seiner künftigen Wohnung fertig waren, blieb er noch im Gefängnisse und fuhr mit dem Prediger in jenen erbaulichen Betrachtungen fort. Am 17. November kam endlich die vom König verordnete Deputation in Küstrin an. Nachdem Friedrich vor derselben den Eidschwur abgelegt, erhielt er Degen und Orden zurück, ging zur Kirche und nahm das Abendmahl. Der Hofprediger hatte mit Beziehung auf das Schicksal seines hohen Zuhörers zum Texte der Predigt die Worte des Psalms gewählt: „Ich muss das leiden, die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern.“ Dann schrieb Friedrich noch einen besonderen Brief an den König, in welchem er seine Unterwerfung bekannte, noch einmal um Verzeihung bat und die Versicherung gab, dass es nicht die Beraubung der Freiheit, sondern die Änderung seines eigenen Sinnes gewesen sei, was ihm die Überzeugung seines Fehltritts gegeben habe. Noch aber hatte der König nur erst dem Sohne, nicht dem Oberstleutnant Friedrich vergeben; eine Uniform durfte er noch nicht tragen, sondern nur ein einfaches bürgerliches Kleid, hellgrau, mit schmalen silbernen Tressen. Doch ließ er den König durch den Feldprediger Müller, der jetzt wieder nach Berlin zurückkehrte, bitten, er möge ihm zu dem Degen, den er ihm zurückgegeben, doch auch ein Portepee gestatten. Als der König diese Bitte des Sohnes vernahm, rief er in freudigster Überraschung aus: „Ist denn Fritz auch ein Soldat? Nun, das ist ja gut!“

* * *

Achtes Kapitel – Die Versöhnung

Achtes Kapitel – Die Versöhnung

Allgemein war die Freude, als die Begnadigung des Kronprinzen bekannt ward; die große Furcht, die man längere Zeit für sein Schicksal gehegt, hatte ihn dem Volke nur noch weiter gemacht, als er es bereits früher war. Die österreichische Partei sorgte indes nach Kräften dafür, dem kaiserlichen Hofe das Verdienst der Begnadigung zuzuschreiben. Auch wusste der kaiserliche Gesandte, Graf Seckendorf, den König ohne sonderliche Mühe dahin zu bewegen, dass er in seiner Antwort auf des Kaisers Verwendungsschreiben es geradezu aussprach, dass der Kronprinz seine Begnadigung nur dem Kaiser zu verdanken habe und dass er nur wünsche, der Kronprinz möge sich für eine so liebevolle Verwendung stets dankbar erweisen. Zugleich wurde Friedrich selbst zu einem Dankschreiben an den Kaiser veranlasst, worin er dieselben Ansichten aussprechen musste. Auch war es Seckendorf, auf dessen Rat der König dem Kronprinzen jenen Eid hatte abnehmen und die Beschäftigung desselben in Küstrin für die nächste Zukunft bestimmen lassen. In dem öffentlichen Rundschreiben jedoch, welches der König den verschiedenen Höfen über die Begnadigung des Kronprinzen mitteilte, führte er als den Grund der letzteren nur die eigene königliche Gnade und väterliche Milde an.

Dem Kronprinzen war in Küstrin ein eigenes Haus zur Wohnung eingerichtet, eine kleine Dienerschaft und ein, freilich beschränktes, Einkommen zugewiesen worden; mit letzterem musste möglichst sparsam gewirtschaftet und regelmäßig Rechnung abgelegt werden. An den Sitzungen der neumärkischen Kammer, in welcher er am 21. November zum ersten Male erschien und durch ein Gratulationsgedicht von Seiten der Kammerkanzlei bewillkommnet wurde, nahm er als jüngster Kriegs- und Domainenrat teil, ohne dass ihm jedoch bei den Abstimmungen ein Votum zukam. In den einzelnen Teilen seines neuen Berufes, in den Finanz- und Polizei-Angelegenheiten, ebenso in der Landwirtschaft und Verwaltung der Domänen, erhielt er besonderen theoretischen Unterricht. Im Übrigen blieb seine Lage noch sehr beschränkt; er durfte die Stadt nicht verlassen; Lektüre, namentlich französischer Bücher, und selbst musikalische Beschäftigung blieb ihm untersagt.

Doch war der Präsident von Münchow bemüht, ihm den Aufenthalt in Küstrin möglichst angenehm zu machen; auch fehlte es nicht an anmutigen geselligen Beziehungen, die dem Kronprinzen die ursprüngliche Heiterkeit und Unbefangenheit seines Gemütes wiedergaben. So hatte unter anderen die verwitwete Landrätin von Manteuffel, eine geborene von Münchow, durch geistreichen Verkehr seine Zuneigung erworben. Als sie, noch vor Ende des Jahres, im Begriff war, eine Reise auf ihre Güter zu machen, sandte er ihr, sein eigenes Los schon parodierend, eine eigene scherzhafte Kabinettsorder zu, in welcher er aufs Feierlichste gegen ihre beabsichtigte Desertion protestierte und einem so strafbaren Unternehmen sein allerhöchstes Missfallen bezeigte. Das Verbot gegen die Lektüre hatte man schon in dem engen Gefängnisse zu umgehen gewusst. Noch weniger ernstlich scheint auf das Verbot in Bezug auf die Musik bestanden worden zu sein, indem Friedrich sich von dem Generalmajor von Schwerin den Hautboisten Fredersdorf, einen vorzüglichen Flötenbläser zur Unterstützung in seinen musikalischen Beschäftigungen erbitten durfte. Er hatte diesen schon früher kennen gelernt, als er einst durch Frankfurt reiste und die Studenten ihm eine Abendmusik brachten, wobei Fredersdorf sich durch sein Flötenspiel auszeichnete. Später machte ihn Friedrich zu seinem geheimen Kämmerer, und Fredersdorf ist ihm bis an sein Ende wert geblieben.

Der Kronprinz hatte sich geschmeichelt, dass seine unbedingte und aufrichtig gemeinte Unterwerfung unter den Willen des Königs ihm auch in der Tat das Herz des Vaters zurückführen werde. Noch aber war der König keineswegs von allem Misstrauen gegen den Sohn befreit; noch argwöhnte er fort und fort, dass die notgedrungene Unterwerfung desselben nur Verstellung und dass des Sohnes Herz zur Liebe gegen ihn nicht fähig sei. Als nun der Winter verging und der Prinz noch durch kein Zeichen unmittelbarer, persönlicher Teilnahme des Vaters erfreut war, als er jener Unterrichts-Gegenstände, die ihm vorgetragen wurden, sich mit einer Gewandtheit des Geistes bemächtigt hatte, die seine Lehrer in Erstaunen setzte, und doch der Kreis seiner Wirksamkeit so beschränkt blieb wie bisher, da drohte ein neuer Unmut in ihm Wurzel zu schlagen. Schon sann er auf neue Mittel, wie er sich – zwar nicht ohne Wissen und Teilnahme des Königs – aus seiner drückenden Lage befreien könne. Er glaubte, dass jene englische Heirat noch immer an dem Misstrauen des Königs Schuld sei; er erklärte also in einer vertraulichen Mitteilung an den General Grumbkow, dass er die Gedanken daran vollständig aufgegeben habe, dass er vielmehr sich bereitwillig der Absicht des Königs fügen werde, wenn dieser, wie man sage, eine Vermählung zwischen ihm und der ältesten Tochter des Kaisers zustande zu bringen gedenke. Er bemühte sich, die leichte Ausführbarkeit eines solchen Planes zu entwickeln, vorausgesetzt, dass er nicht seine Religion zu verändern brauche, und er erklärte sich hierbei auch zu der Bedingung bereit, das Recht auf die preußische Thronfolge seinem Bruder zu überlassen, indem die österreichischen Besitzungen, in Ermangelung männlicher Erben, auf die älteste Tochter des Kaisers übergehen mussten. Grumbkow vermutete indes, dass der Kronprinz diesen Plan nur entworfen habe, um dadurch überhaupt von den Gesinnungen des Königs unterrichtet zu werden; er entwickelte dem Prinzen die ganze Unausführbarkeit, und von der Sache wurde nicht weiter gesprochen.

Doch ließ es sich Grumbkow im Interesse der österreichischen Partei angelegen sein, eine wirkliche Versöhnung zwischen Vater und Sohn herbeizuführen. Der erste nähere Beweis der väterlichen Gnade war die Übersendung geistlicher Bücher und eines ermahnenden Briefes, welche im Mai erfolgte. Aber es währte noch ein paar Monate, ehe der König sich entschließen konnte, den Kronprinzen wiederzusehen. Endlich, am 15 August 1731, kam er bei Gelegenheit einer größeren Reise zum Besuche nach Küstrin. Er trat im Gouvernementshause ab und ließ den Kronprinzen aus seiner Wohnung zu sich berufen. Das Äußere des Sohnes hatte sich in dem verflossenen Jahre so verändert, dass schon der bloße Anblick dem Könige günstige Gesinnungen einflößen musste; die französische Leichtfertigkeit seines Benehmens war verschwunden und männlicher Ernst an deren Stelle getreten. Sowie der König den Kronprinzen erblickte, fiel ihm dieser zu Füßen. Der König ließ ihn aufstehen und stellte ihm nun in einer nachdrücklichen Rede noch einmal seine Vergehungen vor; er sagte ihm, wie ihn nichts so empfindlich berührt habe, als dass der Kronprinz kein Vertrauen zu ihm gehabt, da doch alles, was er zum Besten seines Hauses und seines Staates getan, nur für ihn geschehen sei; er habe nichts als die Freundschaft des Kronprinzen gewünscht. Der Letztere benahm sich bei dieser Rede und bei den Fragen, die der König an ihn über die Geschichte seiner Flucht Tat, und die er mit Aufrichtigkeit beantwortete, so zur Zufriedenheit des Vaters, dass ihm dieser alles Geschehene liebevoll vergab. Als der König endlich im Begriff war, die Reise fortzusetzen, und der Kronprinz ihn an den Wagen begleitete, umarmte er ihn vor allem Volk und versicherte ihm, dass er jetzt nicht mehr an seiner Treue zweifle, vielmehr weiter für sein Bestes sorgen wolle. Friedrich war von lebhafter Freude bewegt, ebenso das ganze Volk, welches sich um das Gouvernementshaus versammelt und in banger Erwartung auf den Ausgang der Unterredung geharrt hatte. Der nächste Erfolg dieser Versöhnung war der, dass der Kronprinz eine größere Freiheit erhielt, als ihm bisher gestattet war, obschon der König keineswegs die Absicht hatte, sofort alles auf den alten Stand zu setzen. Vielmehr gedachte er, in weiser Rücksicht auf das wahre Wohl des Sohnes, diesen die Lehrzeit in Küstrin möglichst gründlich vollenden zu lassen. Er musste den Sitzungen der Kammer nach wie vor beiwohnen, doch so, dass er neben dem Präsidenten zu sitzen kam, mit diesem zugleich unterschrieb und in allen Angelegenheiten sein Votum mit abgab. Zugleich sollte er die königlichen Domänen in der Umgegend Küstrins, in Gesellschaft eines erfahrenen Rates, bereisen und sich praktisch in den Dingen üben, die er bisher nur theoretisch erlernt. Ebenso ward für seine häusliche Bequemlichkeit gesorgt, er ward mit reicherer Garderobe versehen und erhielt eine Equipage zu seiner Verfügung.

Mit großem Eifer ergab sich der Kronprinz seinem erweiterten Berufe. Bei seinen Reisen nach den Ämtern ließ er es sich angelegen sein, sich über alle Einzelheiten der ökonomischen Verwaltung zu unterrichten; er gab dem Könige über alles Rechenschaft und bemühte sich, Vorschläge zu Verbesserungen und zur Vermehrung des Ertrages, wie sie ihm zweckmäßig schienen, vorzulegen. So trug er z. B. darauf an, dass aus dem einen Amte eine wüste Stelle urbar gemacht und ein Vorwerk darauf angelegt werden möchte, worüber er den detaillierten Anschlag einsandte; dass auf einem anderen Amte die verfallenen Wirtschafts-Gebäude in einer zweckmäßigeren Verbindung neu gebaut würden; dass auf einem dritten ein großer Bruch, der zum Wildstande unbenutzbar war, geräumt und für wirtschaftliche Benutzung gewonnen würde usw. Der König ging mit inniger Freude auf solche Vorschläge ein, suchte den Kronprinzen auf alles Einzelne, was dabei zu berücksichtigen sei, aufmerksam zu machen und durch diese Teilnahme seinen Eifer rege zu halten. Er hatte die Genugtuung, dass bald auch vonseiten der Männer, denen er die Beaufsichtigung Friedrichs anbefohlen, die vorteilhaftesten Berichte über die erfolgreiche Tätigkeit desselben einliefen. Zugleich versäumte der Kronprinz nicht, sich auch in minder wichtigen Dingen den Wünschen des Königs zu bequemen.

Ohne eigene Neigung zur Jagd, berichtete er von dem Wildstande, den er in den verschiedenen Gegenden vorgefunden, von den seltenen Tieren, die er bemerkt, von der Anzahl Sauen, die er selbst erlegt habe, usw. Auch ließ er, gewiss nicht ohne Absicht, in seinen Briefen manche Bemerkungen über soldatische Angelegenheiten einfließen, denn immer noch entbehrte er des höchsten Beweises der väterlichen Verzeihung, der militärischen Uniform. Endlich fehlte es auch nicht an erfahrenen Freundesstimmen, die durch klugen Rat dahin einwirkten, dass der Kronprinz sein persönliches Betragen in der Gesellschaft, namentlich in seinem Verhältnis zum Könige, immer mehr dem Wunsche und der Neigung des Letzteren gemäß einrichtete. Unter diesen Ratgebern ist besonders Grumbkow, in dieser Beziehung nur ehrenvoll, zu erwähnen.

In Berlin, in der königlichen Familie selbst, hatten unterdessen die Verhältnisse ebenfalls eine Gestalt gewonnen, welche Beruhigung nach so vielen Kümmernissen erwarten ließ. Die Prinzessin Wilhelmine hatte sich, obgleich die Mutter noch immer, wenigstens in Bezug auf sie, die Verbindung mit England unterhielt, endlich entschlossen, einem der Prinzen, welche ihr vom Vater vorgeschlagen wurden, ihre Hand zu geben.

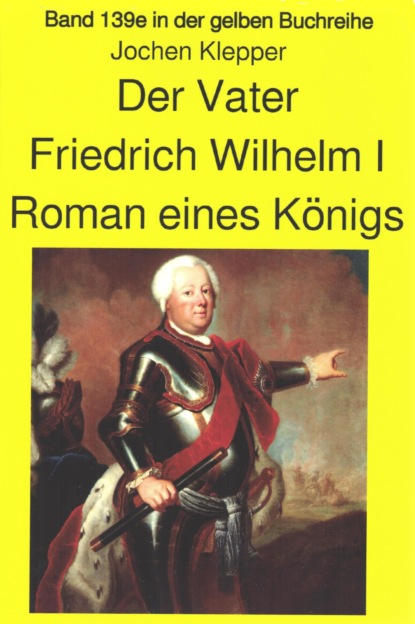

Markgraf Friedrich, Erbprinz von Bayreuth

Unter drei Freiwerbern wählte sie, weil ihr die beiden anderen bekannt und widerwärtig waren, den einen, den sie nicht kannte, den Erbprinzen von Bayreuth, und sie hatte sich in Wahrheit über das Los, welches sie gezogen, nicht zu beklagen. Am 1. Juni war die Verlobung geschehen; die Vermählung erfolgte am 20. November desselben Jahres. Es ist zu bemerken, dass am Tage der Verlobung und am Tage der Vermählung, beide Male aber zu spät, ein englischer Kurier in Berlin angekommen war, der dem Könige sehr annehmliche Anträge über eine Verbindung der Prinzessin Wilhelmine mit einem englischen Prinzen gebracht hatte. Dass der Kurier beide Male zu spät kam, ließ indes an der Aufrichtigkeit Englands zweifeln.

Der König hatte seiner Tochter zum Dank für ihr Eingehen in seine Wünsche versprochen, dass die gänzliche Befreiung des Kronprinzen unmittelbar nach ihrer Hochzeit stattfinden solle. Der vierte Tag der Hochzeitsfeierlichkeiten wurde von dem König durch einen großen Ball in den Prunkzimmern des Schlosses gefeiert, und es wurde eben ein Menuett getanzt, als der Kronprinz eintrat. Nicht bloß sein Benehmen, auch seine körperliche Erscheinung hatte sich in der langen Zeit seiner Abwesenheit geändert; er war größer und stärker geworden; in dem schlichten hechtgrauen Kleide, welches er auch jetzt noch trug, mischte er sich unbemerkt unter die Hofbedienten, die in der Nähe der Tür standen. Niemand außer dem König wusste um seine Anwesenheit; es währte geraume Zeit, ehe er erkannt wurde. Endlich ward die Königin, die beim Spiele saß, durch die Oberhofmeisterin von seiner Anwesenheit benachrichtigt; sie legte die Karten weg, ging ihm entgegen und schloss ihn in ihre Arme. Die Prinzessin Wilhelmine war außer sich vor Freude, als sie durch Grumbkow, mit dem sie gerade im Tanze begriffen war, die Ankunft des Bruders vernahm; aber auch sie suchte lange mit den Augen, ehe sie ihn erkannte. Nachdem sie ihn mit der innigsten Zärtlichkeit bewillkommnet, warf sie sich dem Vater zu Füßen und drückte diesem die Gefühle ihrer Dankbarkeit so lebhaft aus, dass er den Tränen nicht zu widerstehen vermochte. Auffallend gegen solche Zärtlichkeit war das kühle Betragen des Bruders, so dass er selbst einer vorübergehenden Missbilligung von Seiten des Königs nicht entging. Der Grund dieses Betragens lag einesteils wohl darin, dass Friedrich eben aus Rücksicht auf den Vater den Entschluss gefasst haben mochte, die Vertraulichkeit mit der Schwester, die früher zu so vielen Anschuldigungen Anlass gegeben hatte, öffentlich nicht mehr in gleichem Maße fortzusetzen; sodann aber war er in der Tat inzwischen ein Anderer geworden, und seine Gedanken waren nicht mehr, wie in den früheren Zusammenkünften mit der Schwester allein auf Spiele und Scherze gerichtet. Die Prinzessin empfand die Entfremdung mit Kümmernis, doch kehrte die alte Innigkeit zwischen Beiden bald zurück.