- -

- 100%

- +

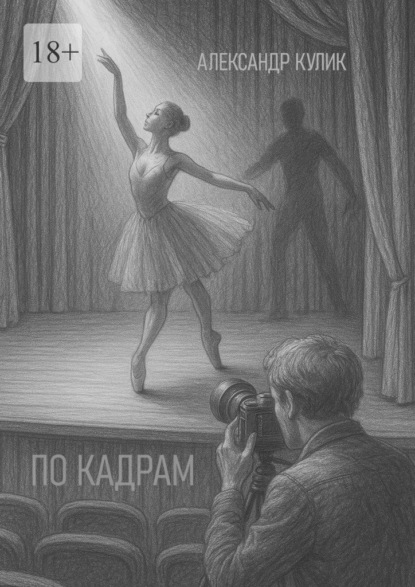

© Александр Кулик, 2025

ISBN 978-5-0068-4867-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вместо предисловия

Эта история родилась из боли и грусти, навсегда засевшей в моём сердце. Она была написана не для редакторов и даже не для читателей, не для публикации и не для обсуждения в Сети. Считайте, что вам просто довелось заглянуть в мой личный дневник, в котором я записывал самые свои сокровенные переживания, вкладывая между страниц фотокарточки-воспоминания и аккуратнейшим образом заносил в него обрывки своих снов. Вполне вероятно, что всё, или почти всё, что вы прочтёте – именно сны, навеянные событиями недавнего прошлого.

В какой момент мои заметки превратились в более или менее связное повествование – вопрос сложный, однозначного ответа на который просто не существует – видимо, всё случилось как-то само собой, в процессе естественного отбора или какой-то специальной текстовой эволюции.

Что касается героев – все они люди вполне реальные, но существующие только в рамках этой книги, за её пределами же, вы таких персонажей не найдёте – даже если вы повстречаете человека с таким же именем, внешностью и родом занятия, всё равно, это будет совсем другой герой совсем другого романа. Кроме того, какие-то из моих героев просто не существуют, какие-то – уже умерли, а какие-то – ещё не родились.

Если вам покажется, что повествование носит немного сумбурный характер, то вам не покажется, всё так и есть. Чтобы как-то справиться с этим ощущением – попробуйте обращать внимания на даты в начале каждого кадра – это должно хотя бы немного улучшить ситуацию.

Первый кадр. Точка «А»

25 сентября 2025 года

Осенью многим становится как-то не по себе в своей же собственной шкуре: медведи начинают готовится к спячке, поэты впадают в ещё более глубокую хандру, увеличивая дозы горячительного, художники сгущают краски, их картины становятся глубже и печальнее, писатели надевают свои писательские свитера, садятся за стол и приступают к написанию нового романа, прочтение которого не принесёт поклонникам их творчества ничего кроме тоски по несбывшемуся и трёх бессонных ночей.

Я же этой осенью начал снимать на плёнку. Вы не подумайте, я не из тех чудаков-хипстеров, которые пьют кофейные напитки с названием длинной в две сточки меню, сидят в кофейнях с макбуками и снимают на плёночную камеру очень модного бренда капли на стекле, подсвеченные стопами автомобилей, стоящих в пробке за этим окном. Со мной всё гораздо проще – я фотограф, так называемый «профессиональный фотограф». То есть, моя работа – фотографировать.

Изо дня в день, из года в год, и (о ужас!), из десятилетия в десятилетие, я снимаю людей. Не всех подряд, конечно, на всех не хватит никаких батареек, флешек и жестких дисков. Моими любимыми объектами для наблюдения стали, так уж сложилось, актёры театра и кино, артисты и музыканты всех возможных жанров, классические балерины и танцоры диско, и, как ни странно, птицы.

Мой первый цифровой фотоаппарат (совершенно божественный Olympus с матрицей на целые 3,2 мегапикселя) появился у меня лет в восемнадцать, когда я учился в университете и надеялся стать высокооплачиваемым программистом или кем-то вроде того. Но, к счастью, покупка того самого Олимпуса дала импульс более сильному, более всеобъемлющему и гораздо более искреннему желанию, чем желание пялиться всю жизнь в строчки кода на экране компьютера – желанию показать миру всю гамму человеческих переживаний, глубину чувств и красоту вдохновлённого Человека посредством такой банальной вещи, как фотография.

Шаг за шагом я постигал азы фотоискусства, читал (в те далёкие времена ещё читали) всё, что смог найти в университетской библиотеке (в те далёкие времена ещё ходили в библиотеки) о выдержке и диафрагме, композиции и свете, перспективе и золотом сечении. Достаточно быстро я забыл, что значит снимать в автоматическом режиме и выставлял нужные мне параметры самостоятельно, чтобы получить именно тот результат, который заранее представлял у себя в голове, а не довольствоваться плоской карточкой, которую быстренько слепил бы для меня сам фотоаппарат.

Мобильники тогда ещё не умели фотографировать, а от плёнки люди уже сильно устали, поэтому и первые цифровые фотоаппараты, и люди, которые научились ими пользоваться, были востребованы и любимы широкими массами. Я чувствовал себя невероятно важной персоной в кругу однокурсников и приятелей, фотографируя совместные празднества, попойки или обыкновенные прогулки по городу.

Жил я тогда в столице и погулять было где. Оказалось, что можно часами просто выхаживать по улицам и переулкам, снимая, пока солнце ещё освещало город, здания и вывески, суровых прохожих и загадочных незнакомок, редкие коллекционные авто и грязные троллейбусы – во всём этом чувствовалась какая-то магия, манящая меня в путешествие по миру бесконечной красоты, видимой только мне и моей камере.

Когда же солнце садилось за горизонт, моя цифровая мыльница становилась практически бесполезной. Когда я впервые осознал этот прискорбный факт, в моём кармане поселился маленький, но от этого не менее металлический и прочный, штатив, с помощью которого я отснял сотни и сотни ночных городских пейзажей с ускользающими автомобилями, фонарями-звёздами и феерией городской подсветки домов, мостов, теле-радио вышек, храмов и всего, что власти щедро подсветили специально к моему приходу.

Вышел я из мира цифровых мыльниц так же быстро, как и вошел в него. Внезапно оказалось, что настоящие фотографы снимают на камеры, которые работают в десятки раз быстрее, фокусируются на чём угодно и почти в любых условиях, к тому же снимают сериями со скоростью пулемета, да ещё и съемные объективы имеют. Узнал я обо всём этом, когда после победы в паре конкурсов и после нескольких публикаций в журналах вроде «Фотодело» или «Диджиталфото» с головой окунулся в мир глянцевых журналов, фотосессий и репортажей. Мои новые коллеги пожалели подающего надежды юнца и практически подарили мне мою первую цифровую зеркальную камеру Canon 10d (мечта, а не аппарат) и пару объективов к нему.

И вот, спустя 20 лет с того знаменательного момента, я сижу при свете красного фонаря у себя на кухне и проявляю плёнку, купая будущие фотографии во всех этих проявителях-закрепителях – ну не дикость ли? Дикость, конечно, но это, скорее, мой дзен, моя поза лотоса, если хотите, моя нирвана.

События последних месяцев старательно и планомерно пытались, как минимум, загнать меня в депрессию, а, в идеале, в петлю. Но в мои планы столь радикальные перемены не входили, поэтому я всего лишь начал снимать на старый плёночный фотоаппарат, бубня себе что-то под нос, а потом самостоятельно проявлять плёнку и печатать фотографии в одном из чудом сохранившихся фотоателье или прямо у себя дома с помощью допотопного фотоувеличителя.

Сделал я это, как мне самому кажется, только для того, чтобы навсегда забыть о часах, проводимых перед экраном ноутбука в попытках обработать тысячи кадров с очередного рок-концерта, спектакля или балета, и высвободить время для настоящего творчества фотохудожника, как бы пафосно это не звучало. Теперь всё стало предельно ясно: представление идёт полтора часа, в фотоаппарате заправлена плёнка, например, на 36 кадров, значит мне нужно делать по одному кадру примерно раз в две-три минуты, чтобы хватило до конца действа. Промахиваться нельзя, снимать, не думая – нельзя. Очень бодрит и заставляет проявить все свои навыки по максимуму.

Самое удивительное, что и моим заказчикам такой подход показался очень интересным, кажется, многим даже льстило, что их новые фотографии можно увидеть, только взяв в руки – никаких «исходников» на компьютере, флешке или в интернете просто не существует. Конечно, потом, если это необходимо, я могу предоставить и цифровые копии, но это уже именно копии, а не оригиналы, что значительно уменьшает их ценность.

Сегодняшняя плёнка с кадрами из балета «Лебединое озеро», который я снимал уже, наверное, в пятьдесят восьмой раз в исполнении всевозможных балетных трупп разных стран, была то ли десятой, то ли одиннадцатой за прошедший месяц, поэтому действовал я, по большей части, автоматически, не задумываясь и не сомневаясь. Этот факт позволяет мне предполагать, что брак по моей вине можно было практически полностью исключить.

Но, тем не менее, брак на нескольких, причём, самых важных для меня и заказчика кадрах, был: рядом с портретом прима-балерины красовалась ещё одна тень. Да-да, обыкновенная тень. Мужская, насколько я могу судить по силуэту, тёмная и отчётливая тень, потерявшая своего хозяина.

Теоретически я понимал, что при съемке на плёночную камеру возможно всякое: двойная экспозиция (когда два кадра как бы ложатся один на другой), бракованная кассета с плёнкой, какой-то неведомый мне световой эффект, да мало ли, что там может произойти. На практике же, я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Более того, этот мой «брак» в виде тени, вёл себя на фотографиях на удивление активно – если расставить фотографии в хронологическом порядке, то получалось, что тень медленно, но вполне целенаправленно двигалась от кулис к балерине, танцующей в центре сцены, а потом просто исчезла.

Думать о мистике, магии и прочих потусторонних вещах мне было некогда – фотографии нужно было отдавать уже завтра, а в нынешнем своём виде они устроили бы только разве что людей из телепередач о встречах с НЛО. Пришлось сканировать плёнку и всю ночь в ручном режиме стирать непрошенного гостя со всех кадров, на которых он успел засветиться, а потом уже печатать на фотопринтере исправленные карточки.

Конечно, при таком подходе теряется весь смысл съемки на плёнку, но пугать и без того мнительных балерин странными фотографиями с не менее странными тенями вокруг них, у меня не было никакого желания. Рациональное зерно в сочетании с желанием получить деньги за работу в итоге победили, и, казалось бы, все счастливы, а жизнь идёт дальше своим чередом. Чего ещё желать?

Второй кадр. Покой

6 февраля 2025 года

Покидая привычный всем нам мир, Андрей думал о чём угодно, только не о том, что может ждать его за порогом. Конечно, ему хотелось встретиться с мамой, которая ушла туда три года назад, разорвав последние нити, связывавшие мужчину с окружающей его действительностью, но в данный момент даже об этом думать было невозможно. В голове роились мысли, которых он никак не ожидал, представляя свой уход всего несколько часов назад: «нечем дышать», «это ошибка», «почему я его не послушал», «этого не может быть», «верёвка должна оборваться», «это просто сон». Про сон Андрей почти угадал, только сон его начался не до, а после всех этих мыслей, причём сон такой страшный и долгий, как тьма на глубине Марианской впадины.

Мысль о том, что жизнь нужно завершить именно таким способом, не дожидаясь естественного её окончания, впервые появилась в голове прошлой осенью. Разочарование в людях, серьёзные финансовые проблемы и общее состояние полной апатии давили с каждым днём всё сильнее и сильнее. Привычные вещи больше не радовали: в любимых ресторанах еда казалась невкусной, друзья-приятели раздражали своей жизнерадостностью, их шутки внезапно стали плоскими и какими-то детскими, а их проблемы – просто ничтожными и нелепыми. Даже женщины – самые красивые, умные и молодые (с другими Андрей просто не стал бы иметь дело), представлялись теперь бездушными машинами по выкачиванию денег и жизненной силы.

Конечно, по инерции, в угоду обществу и близким, приходилось бывать на встречах с партнёрами в барах и ресторанах, сопровождать очередную пассию за покупками в модные бутики, проводить время со старыми товарищами, чтобы вежливо улыбаться их «забавным» историям да смотреть сотни фото с выпускного сына или дочери, которых Андрей и видел-то только один раз – сразу после рождения, когда всей компанией обмывали это славное событие.

Поэтому, для большинства знавших его людей, никаких серьёзных внешних изменений в поведении их знакомого не было. Вся жуть, мрак и темнота таились внутри и давали о себе знать только тогда, когда Андрей оставался наедине с самим собой. Обычно это происходило ночью, после трудного и полного дел дня, когда телефон умолкал, коллеги, партнёры и друзья отправлялись ужинать к своим семьям, а после смотреть сериалы или заниматься прочими бесполезными делами.

– Что ты теряешь? Давай, загляни туда, наверняка, там тебя с радостью примут и оценят по достоинству, – слышал в голове свой же, но одновременно какой-то чужой голос Андрей.

– А как же отец? А пацаны? А Лерка? – неуверенно вслух отвечал он.

– Думаешь, все горевать будут? Отцу своих проблем хватает, он уже и так слишком много всего потерял, погорюет полгода, да и забудет. Друзья? Когда они последний раз спрашивали тебя о тебе? Не о работе или машине, а о тебе? То-то. Лерка… вот она уж точно будет расстроена – такой упругий кошелек пропадёт, придётся нового спонсора искать, – голос становился всё язвительнее и был уже почти неузнаваем.

– Так, а где гарантия, что там вообще хоть что-то есть, а? Я ж не крещеный даже, – терялся Андрей.

– Гарантия может быть только на пылесос какой-нибудь, да и то обманут. Не смеши меня, неужели ты думаешь, что жизнь после смерти зависит от того, купили тебе в детстве крестик или нет? Как же тогда быть индусам? А японцам с китайцами? Куда их всех тогда? – откровенно ехидничал невидимый собеседник.

– Легко сказать «загляни за край». Но как это сделать в реальности? Таблетки? Петля? Вены резать я точно не буду, это чересчур, – казалось, Андрей смирился со своей участью, приняв предложение голоса.

– Интернет всё знает, всё подскажет…

Но наступало утро, жизнь начиналась заново, голос, говоривший страшное – пропадал. Пробки и звонки, заботы и дела, кофе с ванильным сиропом и какие-то мелкие заботы отвлекали, ночные мысли-разговоры казались бредом, результатом переутомления или стресса.

В таком режиме без видимых ухудшений Андрею удалось дотянуть до Нового года. Тут-то его и накрыло по-настоящему. Во-первых, именно в новогодние праздники не стало мамы, во-вторых, в эти дни все вокруг словно сговорились: бестолково суетились, покупали бессмысленные подарки, без конца планировали, как и где встретить праздник, маскируя за всей этой мишурой банальное в общем-то пьянство, обжорство и безделье.

Стало невыносимо тяжело. Голос приходил теперь не только по ночам, но и в авто, когда ехал один, за едой, если никто не смог составить компанию за обедом, даже сразу после пробуждения первое, что слышал Андрей было: «Ну что, всё ещё трепыхаешься? А ради чего?». Жить так было невыносимо, но и окончательно сдаваться тоже пока не было никакого желания. Да и страшно это, чего уж там.

Чем хорошо иметь широкий круг общения? Можно запросто отыскать нужного специалиста без поисков в интернете, без звонков по объявлениям и прочих лишних движений. Захотел найти психотерапевта – тут же номерок подсказали. Позвонил, сказал от кого из общих знакомых ты – вот уже и на приём вне очереди записали, любой каприз за ваши деньги, как говорится.

Таблетки, прописанные доктором, действовали своеобразно – умирать уже не хотелось, но и жить было невозможно – кроме одеяла и подушки видеть никого не было охоты, способности к коммуникации и ведению дел словно атрофировались или просто забылись. Выходило, что и этот путь ведёт в никуда.

Тогда Андрей и решился впервые рассказать всё своему старому другу, три года назад уехавшему из столицы одной державы в славный городок у моря другой страны и с тех пор ни разу не приезжавшему в родные места. Казалось, что это будет наиболее безопасный вариант, ведь рассказать о своих проблемах тем, кто находится рядом, было просто невозможно – чего доброго ещё за сумасшедшего примут. Друг его слушал, задавал уточняющие вопросы, отговаривал, конечно же, предлагал какие-то пути выхода из сложившейся ситуации. Но как-то неубедительно.

Вечером того же дня, вернулся голос. Несмотря на таблетки и успокаивающие беседы с товарищем, голос был как никогда твёрд, красноречив и настойчив.

– Всё это он тебе говорил, просто чтобы ты поскорее отстал, – с места в карьер начал наседать этот загадочный персонаж.

– С чего бы вдруг. Нормально он всё предлагал, по делу. Может даже что-то из его идей я смогу уже скоро воплотить.

– Говорить – не мешки ворочать. А денег он предложил? А приехать и поддержать тебя обещал? – метко бил в цель голос.

– Нет, но… – начал было Андрей.

– Давай без «но». Не будет он тебе никак помогать. И никто другой не будет. Тут я на сто процентов прав, можешь даже не возражать! Я тебе с самого начала говорил – давай заканчивать эти нелепые попытки убедить себя и меня в целесообразности твоего дальнейшего существования. Таблетки ещё эти… Чуть всё не испортили. Теперь убедился?

– Кажется, да. И что теперь делать? – Андрей не чувствовал в себе больше сил сопротивляться – то ли лекарство подавило волю, то ли он уже сам хотел этого – было неясно.

– Верёвку купи, пусть в багажнике пока лежит, до подходящего момента. А то знаешь, как это противно, когда собрался с силами, а верёвки под ругой нет.

Утром Андрей проснулся в прекрасном расположении духа. Это было странно и удивительно одновременно. Такого приподнятого настроения не было у него уже очень давно. Решение, тем не менее, уже было принято. Кем именно, странным голосом или самим Андреем, не мог бы ответить никто, но оно было принято.

День выдался как никогда плодотворным, насыщенным и интересным. Наверное, Андрей слишком старался, чтобы никто ничего не заподозрил, поэтому и воплощал в жизнь настолько идеальный сценарий событий дня для себя и окружающих: много общался с коллегами, даже шутил, как когда-то давным-давно.

А ночью его нашли в гараже на их старой даче, куда уже несколько лет никто не ездил.

Третий кадр. Будни

26 сентября 2025 года

Нет ничего более скучного и банального, чем пытаться высокохудожественно изобразить свои будни. «Первые лучи бессмертного светила застали меня врасплох и озарили своим сиянием моё унылое жилище. Свет был настолько тонок и мимолётен, что, казалось, он может исчезнуть просто от одного моего взгляда на него». Бррр… Ужас какой, я даже пробовать не буду. Но, раз уж я начал рассказывать вам свою странную историю, то продолжу шаг за шагом двигаться с вами по её течению.

Итак, родители назвали меня Григорием, но так меня уже очень много лет никто не называет – как-то само собой, ещё со школы, моё имя трансформировалось в более лаконичное «Григ». Мне недавно исполнилось ровно сорок лет (что не перестаёт меня удивлять), и вот уже несколько лет из этих сорока я живу в небольшом городе у моря и занимаюсь по большей части театрально-концертной фотографией, как вы, наверное, поняли из предыдущих моих жизнеописаний. Не скажу, что я недоволен или, наоборот, чересчур доволен своей жизнью, скорее, я воспринимаю её как закономерный итог принятых мной за эти четыре десятка лет решений: плохих, очень плохих и удовлетворительных.

Вероятно, если какому-то беспристрастному наблюдателю захочется проанализировать эти самые мои решения и посмотреть на мою судьбу с какой-то отдалённой в пространстве и времени точки зрения, то найдутся там отличные или, возможно, даже блестящие решения, принятые мной когда-то. Но не факт.

Теперь, пожалуй, вернёмся к ежедневной рутине. Обычно мой день состоит или из съемки чего-либо, или из обработки отснятого вчера вечером материала. Скучно? А вы как думали? Что фотограф моего профиля постоянно тусит, зависает с артистами и ходит бесплатно по концертам? Бывает и такое, конечно, но не каждый день. Как говорил Булгаковский Азазелло: «Если б каждый день, это было бы приятно!».

Зубы я чищу дважды в день, сплю шесть-семь часов в сутки, ем часто, но немного, за последние годы похудел на тридцать килограммов, не курю и даже не пью уже десять лет, что очень мешает моей работе, делая меня для многих моих клиентов человеком странным, а для особо мнительных – подозрительным. Не каждый захочет видеть рядом собой на вечеринке после концерта непьющего товарища с фотоаппаратом.

Конечно, кто знает меня немного дольше, тот совершенно уверен в моей непоколебимой профессиональной этике. Да, у фотографов моего жанра тоже есть свой негласный кодекс поведения и обращения с той закрытой для публики информацией, к которой у нас есть практически неограниченный доступ. Этим мы и отличаемся от «paparazzi» – и те и другие снимают знаменитостей, только мы показываем зрителям то, что эти знаменитости не против показать, а папарацци – то, что их герои никогда и никому бы не захотели демонстрировать. Две стороны одной медали, практически.

Если бы я вдруг решил максимально быстро обогатиться – это не составило бы никакого труда, разве что нужно было бы сначала сменить место жительства и номер телефона, чтобы не нарваться на праведный гнев тех, за чей счёт я, собственного говоря, и обогатился бы. Схема очень проста – берешь и сливаешь в жёлтые таблойды все накопленные за годы работы кадры пьяных рок-идолов с домашних вечеринок, полуобнажённых балерин из гримёрок больших и малых академических театров, или именитых режиссёров, забывших на мгновение о существовании своих жён и моём присутствии, и страстно целующих молодых актрис после премьеры. «Элементарно, Ватсон!». Профит!

Но, так уж сложилось, что я не испытываю паталогической страсти к этим «маленьким кругляшкам», как называл деньги один из герой произведений Макса Фрая, поэтому все рокеры, балерины и режиссёры, которые когда-либо по глупости попали в мой объектив в не самый удачный момент, могут спать совершенно спокойно. Даже хакерам не добраться до этих снимков – весь свой архив я храню по старинке – в offline, на множестве жёстких дисков, запертых в небольшом сейфе.

Так вот, к чему это я. Раз я не сливаю в сеть за деньги фото моих клиентов, приходится работать, трудиться, аки пчела. Сам процесс съемки творческих проявлений других людей приносит мне невероятное удовлетворение и необычайную радость. Именно поэтому я не фотографирую всяческие дни рождения, свадьбы, крестины, лавстори или семейные фотосессии в белых одеждах на пляже. Я абсолютно лоялен к таким проявлениям и не имею ничего против коллег, которые, наоборот, снимают только это, но, лично для меня, работать в таком ключе – мучительно тяжело и некомфортно. А какие кадры может создать фотограф, когда ему мучительно тяжело и некомфортно? Правильно, никакие. Кроме того, потом же за эти «никакие» кадры нужно ещё и деньги с людей брать – ужас.

Из этих моих пристрастий и складываются особенности работы – я больше времени провожу в общении с режиссерами-постановщиками, организаторами концертов или самими артистами, обсуждая, что именно они хотят получить по итогам того или иного мероприятия. Чем дольше я работаю в этой сфере, тем чаще требования от клиента звучат примерно так: «Сделай на свой взгляд, чтобы было красиво, мы тогда эти фото в рекламу тура поставим». Но, даже чтобы услышать эту стандартную фразу, с человеком, а иногда и с целой группой ответственных товарищей нужно встретиться, выпить по чайнику чая, выслушать подробности о новом представлении, артистах и прочих деталях.

По большей части такие встречи сами по себе абсолютно бессмысленны, но это касается только практической пользы от них в плане влияния на результат фотосъёмки – я бы и без каких-либо обсуждений постарался снять всё так, как надо. А вот разговоры с творческими людьми, которые чаще всего и приходят на подобные переговоры – другое дело: столько оригинальных идей, воодушевления, энергии, в конце концов – как минимум, ради этого и стоит заниматься тем, чем я занимаюсь.

Посидев в очередном уличном кафе и поговорив часа полтора с заказчиком, я открываю свой ежедневник (величайшее изобретение человечества) и заношу основные данные о будущей съемке на соответствующую страницу. Что меня ещё радует в работе с театрами и гастролирующими музыкантами – можно смело планировать график съемок чуть ли не на год вперёд. Так, например, уже в начале сентября этого года я занёс к себе в ежедневник мероприятия, которые должны состояться в июне 2026 года. Я не против срочности, как таковой, но так как-то спокойнее.