- -

- 100%

- +

Герхард, не пойми откуда, достал книжицу, вывел корявым почерком: «Жиль. Кличка – Жеребец». Потом сунул затупленный карандаш мужику под нос:

– Распишись, коли грамотен. Или крестик поставь.

На мой немой вопрос Герхард, поправив прядь и обнажив высокий лоб, заявил:

– Ну, не всё же тебе решать. Командиром быть – дело одно, а кошельковое дело – это дело скрупулёзное. Это как выцеливать врага из арбалета или пить на спор.

Его лицо выдавило максимум возможного интеллекта, но всё же отец-священник давал о себе знать.

Внимание переключилось на парнишку, робко жавшегося за спиной Жиля. Фольквин, как он представился – шахтер. Черноволосый, с приподнятым носом и длинными, неуклюжими руками, он выглядел совсем юнцом. Мечта о геройстве светилась в его глазах, смешиваясь со страхом.

Харберт фыркнул, окидывая его насмешливым взглядом с ног до головы:

– Мальчик, тебя как родители сюда отпустили? Или где-то тут под лавкой валяется твой отец? – Он даже пригнулся, заглядывая под ближайший стол с преувеличенным интересом.

Фольквин потупил взгляд. Помолчал, но, сжав кулаки, посмотрел на меня:

– Один я. Родители умерли, подхватили хворь, какую-то, горячка их сожгла. А вчера и бабушку схоронил. Что мне тут делать? Погибнуть под завалами, как дед? Нет уж. Так что возьмёте меня?

Я смотрел на него. Сирота. Потерявший все. Прямо как мы с Харбертом и Герхардом, когда Максимус подобрал нас у пепелища. Разница лишь в несколько лет да в том, что мы уже успели запачкать руки кровью.

Я кивнул – Берем, – сказал я просто.

Серьезность момента накрыла нас пятерых тяжелой волной. Мы были отрядом, но понятия не имели, что делать дальше.

Надо тратить деньги, – решил я про себя. Пусть видят, как готовимся к большому делу. Уедем на пару дней, вернемся – и к тому времени Хогарт наверняка даст о себе знать, досадив старосте. Тогда и запросим больше.

Харберт, оживившись, хлопнул себя по ляжке:

– В Викграде, слышал, при таверне «Кудлатый чёрт» бордель отличный! – Увидев мой взгляд, поспешил добавить: – Ага, и шушары там всякой – море! Кого-нибудь подходящего да сыщем. Город-то не чета этой дыре!

На вырученные деньги закупили болты для арбалета, кое-какие инструменты. Жиль выбрал добротный короткий меч, Фольквин – топор попроще. Новобранцы получили щиты и пестрые стеганые гамбезоны, отчего Харберт ржал, как конь, тыча пальцем:

– Гляньте, скоморохи при дворе! Фольквин надулся, Жилю же было все равно.

Мы покидали Тхал и двигались в Викград. Стояла прекрасная погода. По дорогам шли караваны и одинокие путешественники. Правда, мы решили сократить путь и полезли между гор – сестёр Деи и Греи, которые в незапамятные времена были вершинами Рассветных гор. Нас еще не было даже в мыслях, а эти горы начали сыпаться непонятно с чего. Находились люди, которые говорили, что это гномы воюют с человекоподобными кротами и крысами и их войны привели к этому.

Спокойно пройти не удалось. Сёстры даже сейчас выглядели сурово и показали, что могут обижаться на путников, устроив нам вьюгу. Снег лип на одежду, и двигаться становилось всё труднее. Всем в голову лезли рассказы о троллях, горных духах и гоблинах, живущих в расщелинах. Оставаться означало смерть. Нужно было двигаться дальше. На одном из склонов молодой Фольквин, то ли поскользнулся, то ли его сбило ветром, но секунда – и он уже висел на краю. Я кинулся ему помочь, но дорогу перекрыл Жиль.

– Сокол, его нельзя спасать, его выбрали духи гор! Спасём его – заберём жертву. Они обидчивые и не простят такого.

Видно было, что Жеребец напуган, но бросать парня из-за каких-то там духов? Ни за что! Оттолкнув Жиля, я побежал к Фольквину, мальчишка уже стонал, и еще бы секунда – и он сорвался, но я вцепился ему в руку, а Харберт, Герхард и даже суеверный Жиль тянули нас. Всё закончилось хорошо. Фольквин теперь буквально ходил вслед за мной, а на Жиля смотрел косо.

Метель отняла много времени. Мы спустились настолько, насколько хватало сил, и остановились на большом выступе, который прикрывала скала, будто козырёк торгаша. Правда, стена, к которой мы старались ютиться, была вся в расщелинах. Фольквин в некоторые даже мог протиснуться, но с трудом.

Лагерь встал спешно, но без суеты. Каждый знал своё дело. Харберт и Герхард молча расчищали снег до мерзлой земли, швыряя его черными комьями в сторону. Сухих веток – гнилых, колючих – натаскали в кучу. Усталость висела на всех тяжелым плащом, но руки двигались сами – страх заставлял.

Жиль, ворча сквозь сжатые зубы что-то про «проклятые сквозняки» и «каменное ложе», тем не менее возился со шкурой ловко, как заправский браконьер. Тент он натянул туго, углы придавил камнями, вывернутыми из промерзшей земли – знал толк, видать, не раз ночевал не в постели. Суеверный, да не дурак.

Фольквин, все еще бледный, как снег вокруг, с лицом, на котором застыл немой ужас пропасти, помогал с хворостом. Но держался ближе ко мне, тенью. В его глазах, когда они мельком встречались с моими, читалось не только «спасибо» – клятва, выжженная страхом и благодарностью. Вот он, груз командира.

Костер доверили Фолькину. Я присел рядом, спиной к скале, холод камня проникал сквозь гамбезон. Парнишка трясся мелкой дрожью, кремень выскальзывал из пальцев, но упрямо бил, высекая жалкие искры. Пока остальные возились с поклажей или просто сидели, обхватив колени, он наклонился ко мне, голос – шелест сухого листа на ветру:

– Спасибо… – выдохнул он так, будто слова выдирали клещами. – Не забуду. Никогда.

В этот миг что-то щелкнуло внутри. Не просто лидер. Отец. Я окинул взглядом свою невольную семью: Харберт, тупо уставившийся в снег, Герхард, копошащийся в мешке, Жиль, проверяющий крепления тента… Пламя вдруг рванулось вверх, прогнав ледяную хмарь, осветив усталые, закопченные лица. Пламя согрело.

Ужин варили в тягостном молчании. Только скрежет ложек по мискам да чавканье. Харберт вдруг хрипло бросил:

– Холодно, как в гробу. Хоть бы ветер стих.

– Стихнет, – процедил Жиль, косясь на чернеющие расщелины вокруг. – Когда духи насытятся.

Герхард не отозвался. Он сидел чуть в стороне, прислонившись к скале. На коленях – потрепанный, в пятнах воска и чего-то темного, кожаный фолиант. Достал из мешочка карандаш, маленький, почти полностью сточенный. Отец-священник научил писать, да и вообще много чего рассказывал; кажется, он много побродил по миру до того как осесть, что-то вспомнилось. Герхард заскрипел по пергаменту, выводя угловатые, четкие буквы. Лицо его в тусклом свете костра было непроницаемо, лишь губы чуть шевелились, будто беззвучно повторяя написанное:

«День третий. Перевал Сестер. Вьюга. Фольквин чуть не сорвался в пропасть. Спас Альрик. Жиль говорит, духи гор недовольны. Дескать, жертва не принята… Я думаю, что он суеверный дурак».

Шорох карандаша по пергаменту был громче чавканья. Жиль смотрел в сторону Герхарда и крикнул:

– Я вообще-то всё слышу! Сам дурак, вот когда духи гор направят на вас чудищ – посмотрим, кто был прав!

Герхард даже не поднял головы. Лишь уголок его губы дернулся в едва заметной, презрительной усмешке, и он продолжил выводить угловатые буквы.

Харберт, ковыряя затупившимся кинжалом что-то в зубах, исподлобья посмотрел на Жеребца:

– Да, духи гор точно нас накажут. За то, что взяли такого деревенского дурочка в отряд. Смотри: когда будем уходить, тушить костёр будешь землёй, которую надо притащить снизу. А то помочиться же на него нельзя будет, а то духи огня обидятся и… пшык-пшык… и нет кочерыжки.

Все жевали вяленое мясо, отрывая зубами волокна, запивая приятным шахтёрским пивом из общего бурдюка. Харберт достал луковицу, грыз её, как яблоко. У Фольквина, сидящего рядом, слезы текли по грязным щекам.

Когда все улеглись, забившись под шкуры, я остался у догорающего костра. Первая вахта. Тени плясали по скалам, превращая трещины в зияющие пасти. Воздух звенел от тишины. Слишком тихо. Даже ветер притих, как перед ударом. И тогда – шорох. Не ветра. Мелкий, настойчивый, как скребущаяся под полом крыса. От ближайшей расщелины отделилась серая, облезлая тень. Гоблин. Морда – вытянутая, покрытая липкой слизью. Длинный нос дёргался, принюхивалась тварь. Глаза – желтые щелочки, полные тупой злобы. Порванные и обгрызаные уши висели, но то левое, то правое поднималось, ловя каждый звук. Он был жалок в обмотках из грязной шерсти и кожи. Его доспех – нашитые на грудь жестяные пластинки и кости. В руке – кривой нож из грубого железа, больше похожий на скребок, и заостренная берцовая кость. За ним – еще. И еще. Выползали из тьмы, как личинки из гниющего мяса, шипя и поскуливая. Десять? Больше. Их кривые ножи и зазубренные скребки тускло блестели в огне.

Их вонь накрыла лагерь – смесь тухлятины, гнили и звериного пота. Но самое мерзкое появилось позади: выпрямившись во весь рост, из тени вышла Крыса. Ростом с низкорослого мужика. Шерсть – грязно-бурая, свалянная. На задних лапах – будто природа сделала пародию на человека. В передних, цепких – короткий кнут из сплетенных жил. На поясе – кошель из грубой кожи. Но главное – броня. Нагрудник из скрепленных проволокой пластин ржавого железа, на плечах – куски кольчуги, словно содранные с павших. На ней были следы старых ударов – вмятина от топора на нагруднике, рваный шрам на плече. Она щелкнула кнутом – звук, как ломаемая кость.

Я не выдержал:

– Вставайте! К оружию! – и тут же рванулся навстречу серой волне. Ближайший гоблин оскалился, его кривой нож мелькнул внизу. Я перешагнул удар, как через лужу, и топор со свистом опустился сверху. Лезвие снесло сопливый нос и с хрустом углубилось в ключицу. Тварь захрипела, рухнув, заливая снег черной жижей.

Бой был адом. Гоблины лезли толпой, тыкая короткими ножами. Я отступал, держа их на дистанции древком топора. Один прошмыгнул слишком близко –Я рванул топор на себя, обухом ткнул в лицо. Хряск, визг. Пока тот падал, топор пошел вниз, рубил наотмашь следующего.

Уроды лезли волнами, неистовые, не боящиеся смерти. Их клинки – тупые, но ядовитые от грязи – свистели, целясь в ноги, в животы.

Крыса-командир металась позади, щелкая кнутом, направляя атаки, ее верещание резало уши.

Фольквин, вскочив из-под шкур, мгновенно сгруппировался. Удар гоблина прошелестел над головой. он присел, будто подбирая монету, рванулся вбок и, оттолкнувшись от скалы, оказался за спиной ошалевшего уродца. Серая кожа твари блеснула в свете костра. Топор шахтёра со свистом и глухим чвяком вошел в основание черепа гоблина. Кость поддалась с хрустом сухой ветки. Кровь брызнула на лицо Фольквина. Его чёрные волосы слиплись от крови. Второй гоблин заверещал. Черноволосый выдернул топор и на развороте саданул твари по руке, которой та держала кривой клинок. Удар пришелся обухом – кости предплечья хрустнули. Лапа с ножом безжизненно упала. Клинок звякнул по камню. Шахтёр дрался, тяжело дыша, рубя серые тушки, в его голове мелькали мысли: я стою того, что меня спасли!

Жиль, прикрываясь щитом, свирепо, но неуклюже рубил клинком. Удары чаще звенели по камням, чем находили цель.

– Псовы дети! Духи проклятые! – бубнил он. Один гоблин прыгнул, целясь в лицо. Жиль инстинктивно рванул щит на себя, а потом ударил нападавшего. Тяжелый железный обод с глухим скрежетом врезался гоблину в челюсть. Та с хрустом съехала набок. Тварь с воем покатилась по снегу. Жиль подошёл к Фольквину. Они стали спина к спине. Шахтёр рубил топором, а Жиль, бледный, но злой, забивал серые тушки тяжелыми ударами щита, продолжая бормотать проклятия духам.

Харберт ловко орудовал копьём, изредка издавая звуки:

– Ых.

Ух.

На.

Отдай обратно.

Хватит трогать дырку руками – она не заростёт.

Ему нравилось сражаться. Остриё его копья влетало в гоблинские головы, животы. Он ткнул копьём, не размахивая – коротко и зло, как шилом. Наконечник скользнул по рёбрам, пройдя под мышку, и вышел со спины, зацепив за лопатку. Гоблин завизжал, насаженный на древко, которое дрожало в руках Харберта. Он упёр ногу в его живот и рванул на себя – лезвие вышло с чавканьем и куском синеватого лёгкого.

Герхард сосредоточенно делал одно и то же. Он приседал за щитом Харберта, упирал арбалет в землю, с рычанием взводил тугую тетиву воротом, ловил цель на мушке. Прицеливание. Выстрел. Перезарядка. Болты пробивали плоть, ломали кости и стабильно убивали по противнику, а так как он стрелял с близкого расстояния, то тварей от удара даже сносило.

Я рубил уродов. Лезвие воткнулось в плечо очередного гоблина. Хруст. Сломалась кость. Топор завяз в мясе и тряпье, дернулся на выходе, вырвав клок кожи. Каждый раз, когда разрубал тухлых ублюдков пополам, думал: может, легенды не врут, и под горами живут еще сотни тварей, но если они все такие, то я не понимаю, почему гномы всё еще не убили там всех.

К концу схватки руки не слушались, пот заливал глаза. Каждый вздох – как нож в боку. Я видел, как у Фольквина тряслись колени, как он слепо рубил топором. Один гоблин прорвался к нему – я едва успел перехватить удар, почувствовав, как клинок скользнул по гамбезону, точно распорол.

Мы выстояли. Гоблины, потеряв штук двенадцать сородичей, отползали обратно в свои щели. Крыса-командир кричал проклятия и стегал их кнутом, но сам остался. Увидев мое приближение, он взвизгнул так, что заложило уши. Его хвост змеей шлепнул по снегу, а кнут свистнул, целясь в лицо. Я рывком пригнулся, жильный конец шлепнулся о напульсник, но всё равно удар чувствовался. Используя инерцию уклонения, я рванулся вперед, вложив в удар весь вес. Топор взвыл, рассекая воздух, и с мокрым чавком разрубил уродца по диагонали от плеча к бедру. Он захрипел, упал в костер, коротко взвизгнул. Запахло паленой шкурой и… чем-то сладковато-противным.

Дымящийся труп уродца лежал у огня. Жиль подошел, тяжело дыша. Лицо его было каменным. Он пнул отрубленную голову гоблина, та бесславно покатилась в темноту.

– Видал? – хрипло спросил он, сплевывая кровавую слюну на снег. Он посмотрел на Фолькина, который стоял весь в крови и слизи, но не стал ничего говорить – они пережили первое сражение, и попрекать товарища теперь дело гиблое. – Погань. Крыса-погонщик. Старые шахтёры… гм… болтали о таких. Говорят, это те уроды, что выжили в подземельях, где гномы с ними дерутся. Выжили, да с приветом. Собирают рабов, сволочи… Хотя… – он мрачно крякнул, – может, и врут старики. А может, и знак это.

Фольквин слушал, потом вздохнул. Подошёл ко всем и, смотря в глаза Жилю, сказал:

– А знаешь, если бы я упал, то гоблины бы сегодня точно лакомились жеребятиной. Хорошо, я прикрыл твою здоровенную задницу… Хотя, по правде говоря, то как ты убивал гоблинов – надо было видеть! Ты там щит чуть не разбил об их тупые головы!

Я смотрел на Жиля и даже подготовился его останавливать. Но здоровяк хрипло засмеялся, потирая ушибленное плечо. Харберт усмехнулся, оглядывая их:

– Даа… Вы теперь не просто два сраных шахтёра из захудалой деревеньки. Вы теперь два сраных шахтёра, которые порубали гоблинов в капусту. Молодцы!

Бравада кончилась. Все устали. Жиль, бледный, отполз к скале, его трясло. Фольквин сидел, уставившись на свой окровавленный топор.

Тишина после боя стала гулкой, нарушалась только хриплым дыханием да потрескиванием костра, в который угодила часть крысы-погонщик. Вонь стояла невыносимая – смесь горелого меха, кишок и той сладковатой мерзости, что исходила от человека-крысы.

И тут Герхард, обычно молчаливый как рыба, сделал нечто неожиданное. Он подошел к еще дымящемуся трупу крысы, достал из-за пазухи свой дневник и карандаш. Присел на корточки, сморщив нос от вони, и принялся выводить на чистом листе корявыми, но точными штрихами. Не слова – рисунок. Неуклюжий, угловатый, но безошибочно узнаваемый: та самая крыса, в позе смерти, с зияющим рубцом от моего топора. Потом он тыкал карандашом в разные части эскиза, бормоча себе под нос сухо, словно зачитывая рапорт:

– Тут… удар топором. Рана глубокая, но она, сволочь, не сдохла сразу. Дрыгалась. Значит, бить надо либо сюда… – он черкал линию на шее крысы, – шейные позвонки. Либо вот сюда… – воткнул гриф в затылок. – Мозжечок. Наверняка. А вонь… трупная сладость плюс… грибная гниль. Хуже дохлой коровы в июле.

Харберт, драивший древко копья снегом, фыркнул:

– Ты что, анатомию крыс изучаешь, книжник? Или рецепт пирога из нее выдумываешь?

Герхард даже бровью не повел, продолжая ковырять карандашом. Нарисовал рядом кривую рожицу гоблина. Беззвучно шевеля губами, вывел:

Данные. Для отчета. Какие бывают твари. На будущее. Надо знать, куда бить, чтоб не тратить силы. И чем пахнет, чтоб чуять заранее. Все ж лучше, чем в жопу тыкать пальцем. Он оторвался на миг, его странно широко расставленные глаза скользнули по нам.

– Гоблины. Ошейники железные. Серо-бурая шкура. Грудная клетка слабая. Запах: мокрая шерсть, плесень, фекалии.

Мы все переглянулись. Раньше Герхард ограничивался цифрами и списками. Зарисовки существ? Да еще и над теплым еще трупом? Это было… ново. И леденило душу.

– Ладно, знаток, – я подошел ближе, чуя, как вонь въедается в ноздри. – Отложи зарисовки. Помоги снять все, что хоть грош стоит. Эти твари – наша добыча. Хвосты, когти… Шкуру крысы, если цела.

Герхард кивнул, спрятал дневник, и мы взялись за дело. Я достал из ножен на поясе короткий, кривой нож с костяной ручкой – скорняжный, для шкур. Вонзил его под грубую кожу крысы, повел вниз со звуком рвущейся парусины. Внутри пахло еще хуже – кислой желчью и гнилыми грибами. Это было мерзко.

Жиль, бледный как снег, рухнул на колени, его вырвало желчью прямо на сапоги, пока он крестился дрожащей рукой. Фольквин, позеленев, уткнулся лицом в мерзлую землю, плечи дергались.

– Духи! Чистые духи! – захлебывался Жиль. – Наказание…

Харберт же, напротив, взялся за дело с мрачным азартом. Он ловко отсек длинный, лысый крысиный хвост.

– Эй, Фольки! – гаркнул он, осклабившись. – Лови подарочек! За то, что духов на нас накликал! – И швырнул скользкий хвост прямо в лицо приподнявшемуся парнишке.

Фольквин вскрикнул от омерзения, отмахиваясь. Харберт залился своим грубым смехом. Жиль лишь мрачнее сжал губы, вытирая рот рукавом.

Пока мы с Герхардом, стиснув зубы, разделывали крысу. Её шкура местами уцелела, хоть и была в ужасном состоянии, он тихо комментировал:

– Видишь, Старые раны… Вот – след от топора. Старый, глубокий. Зарубцевался. А это… похоже на колотую. Мечом? Копьем? Тоже затянулось. И ожог… странный. Не похож на костровый. Словно… кислотой. И все зажило. Тут… живучесть дьявольская. Как это называется? Ребенегация? Нет, но на них всё заживает как на собаке или как на Харберте.

Я видел. Шрамы были уродливыми, но старыми, как сама гора. На гоблинах – только свежие раны да грязь. У крысы же на поясе висел маленький, грубо сшитый из кожи кошель. Герхард распорол его ножом. Внутри – горсть сухого мха, пара странных черных грибов… и кусочек камня. Вернее, руна. Резной знак, вправленный в серебряную оправу, почерневшую от времени. Геометричный, угловатый узор.

– Гномы… – выдохнул я. Картины подземной войны всплыли перед глазами. Не просто слухи.

Разделывая вонючую тушу крысы, я ловил себя на мысли: Убивать этих тварей проще. Чем людей, хотя они были намного опасней. Эта мысль была удобной. Слишком удобной. Я резко провел ножом, отсекая лапу, будто отрезая и эту мысль.

Пока мы возились с крысой, Жиль и Фольквин отошли подальше, к скале. Харберт же, швырнув труп гоблина в сторону, вдруг замер. Под телом тощего раба тускло блеснуло что-то. Не кривое железо, а гладкая сталь. Харберт поддел труп носком сапога:

– Ну-ка, поглядим, что ты тут припрятал, солнышко.

Гоблинский нос шлёпнул по камню. Харберт выдернул из-под трупа короткий, но тяжеловатый клинок. Лезвие – темное, матовое, словно вороненое. Рукоять – из темного дерева, без украшений, но ложилась в ладонь как влитая. На каменной гарде – те же руны, что и на нашей находке.

– Черт возьми, гномья работа, – проворчал Харберт, испытывая баланс. – Тяжеловат, видимо у гномов руки сильнее, но сталь – песня. – Он чиркнул лезвием по валуну. Сталь звенела чистым тоном, не оставив царапины.

Герхард, вытер руки о снег, оставив кровавые разводы. Достал книжку. Прищурился, разглядывая клинок:

– На лезвии, у острия… выщерблина. Глубокая. И бурая субстанция. Не кровь. Не слизь. Неизвестно. Клинок… высокого качества. Гномий. Как попал к рабу? Трофей?

Гномья руна на клинке была не просто знаком. Она была историей, выкованной в стали – напоминанием о войнах под горами, о пламени кузниц и ярости павших кланов.

– Думаю, я заберу это себе, а то бывает, когда подходят близко, работать копьём становится неудобно, – немного смущаясь, сказал Харберт, но потом сунул находку за пояс и в шутливой манере продолжил. – Хоть что-то дороже гоблинского дерьма на палке. Возмещение за вонь и потраченные нервы.

Я кивнул. Спорить не было смысла – клинок действительно просился к нему. И вопросов добавлял больше, чем ответов. Еще одна ниточка к войне под землей.

Жиль косился на руны, как на чумную язву.

– Гномья проклятущая цацка. Не к добру. Зачарованное железо… не для смертных.

Сбросив трупы в пропасть, мы улеглись спать. До рассвета – считанные часы.

Наутро, под хмурым небом, я разложил трофеи на растоптанном снегу. Отряд обступил полукругом. Герхард достал новую, толстую тетрадь в кожаной обложке.

Харберт свистнул, пораженный:

– Да ё-моё, где ты это откопал?

Герхард, медленно подняв взгляд, чуть дрогнул уголком рта:

– Учёт – основа выживания. Я не проматываю всё на дешевое пойло. Счетоводство. Оружие против хаоса. Записал: Траты Харберта на девиц – минус 7 серебра.

Харберт поднял руки в мнимом страхе:

– Типун тебе! Вопросов нет!

Потом решил сгладить обстановку и сказал:

– Это как хорошая попойка в тёплой корчме. Чтоб знаешь похмелье утром, голову разбивало. Вот попойка – это учёт, а похмелье – это битвы!

Я начал:

– Шкура Крысы-погонщика. Рвань. Но большие куски целы. Продадим в городе. Серебряная оправа с руной – моя. – Я поднял камень. Странная теплота пульсировала в ладони, в такт сердцу. Он словно тянул руку… не к Викграду, а назад, к горам.

Харберт присвистнул:

– Горячий, а? Может, крыса им грелась?

Но шутка повисла в воздухе. Я судорожно сжал руну, Жиль отполз подальше, Фольквин замер. Камень был не просто теплым. Он жил. Яростно, чуждо. Я завернул его в толстую кожу, сунул на дно мешка. Тепло пробивало и кожу, и сукно.

– Крысиный хвост… – я протянул мерзкую веревку Харберту. – Твой трофей. Сохрани до борделя – баб пугать будешь.

Все хрипло заржали. Харберт принялся скакать вокруг костра, размахивая хвостом, как знаменем.

Герхард монотонно бубнил, записывая:

– Шкура крысы. Состояние: плохое. Оценочная стоимость: 20 серебряников. Руна в серебре. Продать трудно. Оценочная стоимость: 50 серебряников. Хвост крысы. Редкость. Оценочная стоимость: 5 серебряников. Железо гоблинское: 11 единиц. Вес: ~5 кг. Цена лома: 10 серебряников. Мелкие монеты: 7 серебряников. Медная блямба: 2 серебряника. Итого в общак: 19 серебра. Боевая добавка: 5 серебра на брата. Расход: 30 серебра. Остаток: 64 серебра.

Он отсчитал каждому пять монет. Тяжелые, холодные кружочки смерти.

Фольквин взял их дрожащими пальцами, сжал в кулаке до хруста костяшек. Его глаза, вчера полные ужаса, горели новым, жестким огнем. Он выжил. Убивал. Получил плату кровью. Кивнул мне – коротко, по-солдатски. Долг «спасибо» был оплачен серебром. Теперь он был свой. Навсегда.

Жиль бормотал проклятия, крестясь, но сунул серебро в потайной карман. Пальцы дрожали от омерзения, но, когда металл звякнул о металл, в его взгляде мелькнула жадная искра. Он был жив. Рубился. Получил награду. Он больше не косился на Фольквина – теперь они были связаны кровавой монетой.

Харберт звякнул монетами, подбросил, поймал. Усмешка была жесткой, усталой. Он потрепал Фольквина по плечу:

– Ну что, шахтёр? Будешь знать, как духов на свою башку накликать!

Фольквин лишь мрачно хмыкнул, но не отшатнулся.

Герхард бесстрастно убрал свою долю. Пальцы на миг коснулись кармана с зарисовкой крысы. В обычно пустых глазах мелькнул азарт охотника. Он сунул книжку за пазуху, взялся за арбалет – следующий болт важнее философии.

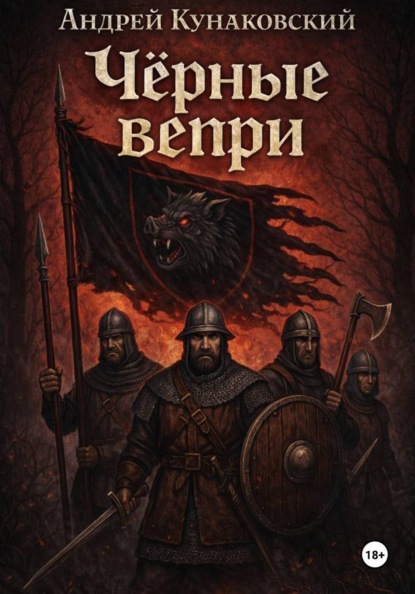

Я перекатывал серебряк в ладони. Холодный. Тяжелый. Цена гоблинской слизи, крысиной вони, ночного кошмара. Цена командования. Они глядели смерти в глаза, получили первые шрамы и первые кровавые монеты. Теперь они были не сброд. Они были «Черными Вепрями». Вонючие, перепачканные, но свои.

Мы столкнули останки крысы в костер. Черный дым столбом врезался в серое небо – жертва духам? Очищение? Плюнул в пламя и про себя проговорил, что ни черта я в это не верю. Но тяжесть на душе была и не от дыма. Потом свернули лагерь молча, быстрее. Дорога вела в Викград. К пиву, рынку и, наверное, разгадке руны. Спуск с перевала давался легче, но груз за спиной – не только трофеи. Что-то тёмное было под горами.