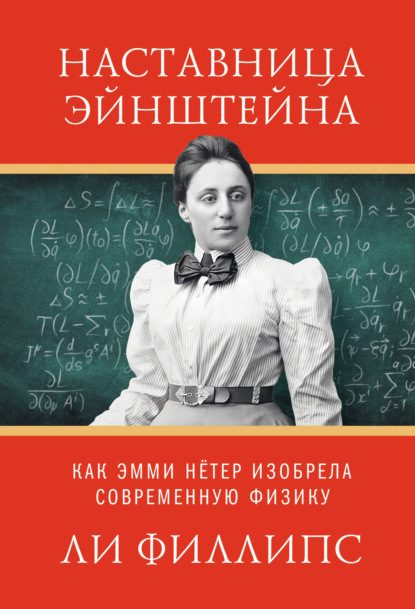

Наставница Эйнштейна. Как Эмми Нётер изобрела современную физику

- -

- 100%

- +

Размышления Эйнштейна над проблемой кажущегося тождества двух форм массы связаны с тем, что сегодня мы называем принципом эквивалентности. Сформулировать его можно по-разному. Один из подходов заключается в том, чтобы настаивать, что две массы тождественны из-за существующей в природе фундаментальной симметрии, что законы физики должны принимать одну и ту же форму, находитесь ли вы в гравитационном поле или в части пространства, где нет иного источника гравитации: например, в космическом корабле, испытывающем равнозначное ускорение.

Для объяснения этого принципа Эйнштейн предложил один из своих знаменитых мысленных экспериментов. Предположим, вы находитесь в запечатанном контейнере, где, как обычно, проводите эксперименты и делаете наблюдения, и что ваши наблюдения соответствуют тому, что вы и ваш контейнер покоитесь на поверхности Земли. Когда вы что-то роняете, вещи падают с ускорением, равным 9,8 м/с2, то есть каждую секунду их скорость возрастает на 9,8 м/с. Маятники ведут себя как обычно, а встав на весы, вы замечаете, что в последнее время ваше питание здоровее не стало.

Эйнштейн отмечал, что вы сделали бы в точности те же наблюдения, если бы ваш контейнер не стоял на поверхности Земли, а его тянули бы сквозь пустое пространство с ускорением 9,8 м/с2. Если не учитывать влияние приливов (чего можно добиться, ограничив измерения одной-единственной точкой и избегая изменений силы тяготения с высотой), находясь внутри ящика, невозможно сказать, что с вами происходит. Показания весов все так же разочаровывают, поскольку ваш «вес» точно воспроизводится инерционной силой, создаваемой ускорением контейнера.

Поскольку провести различие между двумя ситуациями в принципе невозможно, они должны быть фундаментально тождественны, и их тождество должно отражаться в уравнениях, описывающих силу тяготения и движение. Тождество гравитационной и инерционной масс перестало бы быть загадкой, если бы мы понимали, что сами инерция и сила тяготения в известном смысле тождественны.

Если дойти до логических следствий принципа эквивалентности, то мы в конечном счете получим уравнения общей теории относительности – теории, которую многие, включая великого физика-теоретика Льва Ландау, считают «вероятно, прекраснейшей из физических теорий»[78]. Автор недавней статьи в Economist рассуждает, в чем состоит очарование этой теории: «Для начала, она поразительно мало что объясняет и, в отличие от квантовой теории – единственной сопоставимой революции в физике XX века, – не проливает никакого света на то, что более всего занимало физиков того времени. Однако ее быстро и повсеместно восприняли – не в последнюю очередь благодаря неподдельной красоте ее математического выражения; по прошествии сотни лет любая беседа о роли эстетики в научной теории без упоминания о ней кажется незавершенной»[79].

Эйнштейн обнародовал раннюю версию теории в 1907 году, сделав попытку модифицировать ньютоновский закон тяготения и приняв во внимание предельную сигнальную скорость – ее требовала специальная теория относительности, не допускавшая мгновенного действия на расстоянии. Эта статья была первым объяснением принципа эквивалентности – принципа, который Эйнштейн назвал «своей самой счастливой [или удачной] идеей»[80].

Слава Эйнштейна среди физиков росла. Профессора со всего мира начали посещать его в его швейцарском патентном бюро. Многие с удивлением обнаруживали, что имя, которым было подписано так много важных статей, принадлежало не штатному профессору физики прославленного университета, а непринужденному молодому человеку на скромной государственной должности.

Разумеется, Эйнштейну нравилось в патентном бюро. Некоторые из его друзей, однако, полагали, что было бы лучше, будь у него работа, более подходящая серьезному ученому. В конце концов он согласился и стал профессором Цюрихского университета, но лишь после того, как университет пообещал повысить ему жалованье, чтобы сумма соответствовала той, что он получал в патентном бюро[81]. Насколько двойственным было его отношение к своему новому академическому статусу, можно узнать из его письма другу: «Так что теперь и я стал официальным членом Гильдии Потаскух и проч.»[82]. То был 1909 год – через два года после того, как Эмми Нётер получила ученую степень.[83]

Потом он получил должность профессора в Праге, затем вернулся в Швейцарию, а потом, весной 1914 года, перебрался в Берлин. Эйнштейн, Гильберт и Нётер работали теперь в круге с радиусом, быть может, 300 с небольшим километров. Менее чем через год Нётер переедет в Гёттинген, и круг схлопнется в точку.

Эмми Нётер в ГёттингенеНётер задерживали в Эрлангене ее обязанности. Это были скорее обязанности ее отца, которые она взяла на себя. Но в апреле 1915 года она осознала, что может переехать в Гёттинген. Она начала работать бок о бок с Феликсом Клейном, Давидом Гильбертом и другими исследователями прославленного математического отделения неофициально, не получая оплаты. Сражения Первой мировой войны шли вдали от идиллического университетского городка, но их влияние ощущалось. Во времена националистического огораживания и вдвойне усугубившихся консервативных настроений старинные правила оставались незыблемы.

Через две недели после переезда в Гёттинген Нётер получила из Эрлангена известие о смерти матери[84]. За этим последовало несколько полных суматохи месяцев, в течение которых она разъезжала между Гёттингеном и родным городом. К этому времени ее отец весьма ослабел – а заботилась о нем в первую очередь мать. Несмотря на частые поездки, которые Эмми Нётер пришлось совершать на протяжении примерно года, ей удалось сделать кое-какую важную работу.

Большая часть этой работы касалась физики. Гильберт некоторое время был занят решением разнообразных вопросов теоретической физики. Клейна эта область также очень интересовала. Эмми Нётер физиком не была и не испытывала серьезного интереса к каким-либо научным исследованиям, кроме сугубо математических. Однако Гильберт с удивительной дальновидностью осознал, что ее знания и навыки дают великолепный шанс непосредственно заняться проблемой, вызывавшей у него острый интерес.

То была проблема общей относительности, над которой работал Эйнштейн. Гильберт с восхищением следил за его работой и начиная с 1912 года сделал несколько попыток убедить Эйнштейна посетить Гёттинген и обсудить общую теорию относительности с ним и другими профессорами отделения математики. До сих пор Эйнштейн отклонял приглашения. Пуристы настаивают, что теорию следует называть общей теорией относительности и никогда – общей относительностью, но я буду беспечно использовать оба выражения. Большинство физиков на практике, несомненно, так и поступают.

Гильберт понимал, что суть общей теории относительности составляют вопросы симметрии и инвариантности. Он знал, что Нётер была ведущей эксперткой по теории инвариантов и связанным с ней областям математики, которые напрямую касаются все более загадочных механизмов, в которых, казалось, нуждалась эта новая теория тяготения. Пригласив ее в Гёттинген, он знал, что теперь ему удалось собрать в одном месте трех математиков (Нётер, себя самого и Клейна), у которых были лучшие в мире шансы преуспеть в решении этой странной и интересной проблемы.

Эйнштейн садится в поездВ июле 1915 года молодой, все еще весьма привлекательный, но удрученный научными неудачами Альберт Эйнштейн сел в поезд, направлявшийся из Берлина в Гёттинген. Он, наконец, принял приглашение Гильберта. Физик никогда не встречался с математиком, который был весьма настойчив. В дневниковых записях Эйнштейн сомневается в том, что из этой поездки может выйти какой-нибудь толк. Но ему была известна репутация Гёттингена, он знал некоторых людей из этого университета и решил, что попытка – не пытка. Предшествующие восемь лет, на протяжении которых он пытался изложить на языке математики идеи своей новой теории (теории о том, как материя и энергия рождают силу тяготения, изменяя форму пространства и времени – теории, описывающей структуру Вселенной), стали для него годами утомительного, изматывающего труда. Ему удалось составить систему из десяти уравнений, которая почти решила поставленную задачу. Но несмотря на годы серьезных усилий, ему не удалось добиться, чтобы эти десять уравнений сплясали вместе, выполняя все необходимые замысловатые па – они отказывались подчиняться.

Хореографом был сам Эйнштейн, предъявлявший к своей новой теории философски обоснованное требование – быть в высшей степени объективной. В этом контексте понятие объективный имеет конкретный и технический смысл. Вкратце идея состояла в том, что математика, описывающая пространство-время и его взаимодействия с массой и энергией, должна описывать происходящее одинаково с точки зрения любой из систем отсчета и любой из систем координат. Уравнения должны отражать объективную реальность таким способом, который не зависел бы как от метода измерения времени и пространства, так и от точки зрения наблюдателя. Эйнштейну удалось удовлетворить это требование применительно к крайне ограниченному случаю инерциальных систем отсчета, но теперь этого уже было недостаточно.

Именно это его и удручало. Он не надеялся, что поджидающие его в конечном пункте железнодорожного путешествия математики решат для него эту задачу. Но он позволил себе тешиться слабой надеждой, что они смогут хотя бы понять, чего он хочет добиться.

Окружность схлопнулась в точку.

2

Сила тяготения

«…Не будь этой теории и всего, что с ней связано, вряд ли бы я так много узнал о человеческих пороках»

Итак, Альберт Эйнштейн, Давид Гильберт и Эмми Нётер одновременно находились в Гёттингене. Их свела сила тяготения, а точнее, неослабевающее желание Эйнштейна осуществить свой революционный проект – заменить теорию всемирного тяготения, царившую над миром с 1686 года, чем-нибудь получше. Для этого он должен был до предела напрячь свои математические способности, стараясь говорить на языке, который выучил методом погружения. Решение принять, наконец, предложение Гильберта посетить мировую математическую столицу стало для него удачей. Ведь здесь он встретил не только восприимчивых и доброжелательных слушателей, но и некоторых наиболее одаренных математиков мира. Эти коллеги помогли ему вытерпеть следующие четыре месяца и завершить проект.

Каждый из обитателей Гёттингена смотрел на задачу со своей уникальной, индивидуальной точки зрения и применил к ее решению свои таланты. Гильберт мог творчески использовать соответствующий математический язык и применять его к собственным целям, хотя некоторые идиомы оставались ему неведомы. Для Нётер этот язык был практически родным, и она могла стать для остальных своих товарищей переводчицей и проводником. Лишь она была способна проникнуть в его глубочайшие тайны. Феликс Клейн принадлежал к предыдущему поколению ученых, но живо интересовался физикой и все еще был способен воспринимать новые математические идеи. Он часто играл роль посредника, пересказывая Эйнштейну объяснения Нётер и описывая полученные ею результаты в переписке, которая началась немедленно по окончании визита физика и продолжалась до обнародования им общей теории относительности – и после него. Нётер и Гильберт тоже вели в этот период переписку с Эйнштейном, но значительные успехи достигались во время дискуссий, ведшихся гёттингенской группой, и Клейн время от времени писал Эйнштейну об их результатах.

В этом горниле было выковано великое открытие Нётер, центральная идея этой книги – теорема, подробно описанная в третьей главе. Чтобы понять, откуда взялась эта теорема и почему она существует, нам нужно разобраться в обстоятельствах, которые дали ей жизнь: а обстоятельства эти были связаны с потребностью осмыслить силу тяготения и структуру космоса.

Это первая задача данной главы, но есть и другая. Поскольку статья, в которой сообщается о теореме Нётер, подписана ее именем, история признает за ней авторство этого открытия. Но отпечатками пальцев Нётер усеяна и сама общая теория относительности. Как я здесь – и не только здесь – настаиваю, если бы Эйнштейну не помогали несколько других ученых, его общая теория относительности, возможно, не была бы должным образом сформулирована, а потому имеет смысл говорить, что у этой теории несколько авторов[85]. Это не уменьшает ключевую роль, сыгранную Эйнштейном: он применил к решению этой задачи свою невероятную физическую интуицию и отказывался сдаваться. Опираясь на убежденность, рожденную этой интуицией, он на протяжении многих лет продолжал работать, сохраняя уверенность в том, что стоит на верном пути. Несколько историков выяснили, каким был вклад по меньшей мере Марселя Гроссмана и Гильберта в формулировку общей теории относительности. Но, к сожалению, о Нётер в этой связи упоминают редко; я хочу исправить это упущение.

Есть два способа рассматривать место Нётер в ряду (втором ряду) авторов общей теории относительности, где она стоит бок о бок с Гроссманом, Гильбертом и, быть может, еще двумя учеными. Во-первых, ведшаяся в то время переписка и позднейшие комментарии Эйнштейна и Клейна показывают, что она неоднократно и целенаправленно помогала Эйнштейну: помогала ему разобраться в уравнениях и подводила к заключительному выводу. Во-вторых, оригинальная и математически весьма непохожая на Эйнштейнову формулировка общей теории относительности, предложенная Гильбертом (которую история признает его достижением), также обусловлена работой Нётер. К этому предмету мы вернемся в следующей главе. Пока что достаточно будет осознать, что обоим подходам к силе тяготения – подходу Эйнштейна и подходу Гильберта – пошло на пользу сотрудничество с Нётер и что, вполне вероятно, ни один из них без нее не преуспел бы.

Ее ключевой вклад в общую теорию относительности стал одним из многих способов, которыми Эмми Нётер помогла изобрести современную физику.

Гильберт и физикаК 1915 году Гильберт, подобно пауку, сидел в центре академической паутины, чутко прислушиваясь к малейшим вибрациям, происходившим в мире математики и физики, и готовясь ради удовлетворения своего любопытства затянуть в Гёттинген людей, подобных Эйнштейну (который уже стал известен физикам всего мира).

Вплоть до этого момента Гильберт изучал чистую математику и работал именно в этой области. Почему же он внезапно увлекся физикой?

Гильберт не был дилетантом. Весь аппарат теоретической физики усеян отпечатками его пальцев. Произошло это отчасти из-за его универсального взгляда на математику и точные науки – вплоть до того, что для него границы, которые, по мнению ученых с более традиционными взглядами, разделяли различные дисциплины, были невидимы. Причиной оказанного им фундаментального влияния были также глубина, широта и прозорливая оригинальность его исследований, обеспечившая физиков новыми методами формулировки и решения проблем. Он даже (как в случае с тем, что ныне зовется гильбертовым пространством) изобретал целые математические структуры и среды, в которых ученые-физики могли бы разместить свой вычислительный инструментарий.

По сути, Гильберт сохранял живой интерес к теоретической физике на протяжении большей части своего творческого пути. Он даже обзавелся ассистентом-физиком, который информировал его о важных изменениях в этой области и объяснял то, в чем Гильберт не мог разобраться сам. Некоторые из этих секретарей-физиков впоследствии сами стали выдающимися учеными. Таким был Макс Борн – один из создателей квантовой механики и лауреат Нобелевской премии. Борн с теплом вспоминал время, проведенное с Гильбертом и Германом Минковским: «Для меня это было удивительное время ученичества. Не только в науке, но и в житейских делах»[86].

Лео Корри – выдающийся историк математики и физики в Тель-Авивском университете и президент Открытого университета Израиля[87]. В написанном в 1999 году проницательном эссе он показывает, что, думая о Гильберте как о заинтересовавшемся физикой математике, мы упускаем из виду главное[88]. В сознании Гильберта между мирами физики и математики не было четкой границы, подобной той, что обозначилась в последние десятилетия. Стены между этими дисциплинами, которые мы сегодня воспринимаем как данность, отчасти стали результатом искусственных демаркационных линий, расчерчивающих карту современного университета с его ревниво охраняющими свои пределы маленькими королевствами. Но эти стены являются также побочным продуктом усугубляющейся специализации – неустранимого свойства всех наук. В первые десятилетия XX века физик мог читать и на самом деле в значительной степени понимать все теоретические статьи, ежемесячно появляющиеся в журналах. Равным образом математик – и, определенно, математик с такими эклектичными интересами, как у Гильберта, – был по меньшей мере осведомлен о каждой из активно развивающихся областей математических исследований и знал обо всех последних открытиях. Поэтому не стоит удивляться, что Гильберт продолжил следить за научной деятельностью Нётер и понимал ее потенциальное значение для дисциплин, которыми интересовался – в том числе тех, что касались физики.

Сегодня научных журналов, число которых со Второй мировой войны начало возрастать экспоненциально, стало так много, что физик или математик конца XIX или начала XX века не мог бы и помыслить о подобном[89]. Исследователи больше не могут понять статьи об областях науки, которые не изучали, – даже те, что имеют тесное отношение к предметам их собственных изысканий.

Но давайте вернемся в 1905 или 1915 год и попытаемся взглянуть на вещи с точки зрения Гильберта. Точные науки и математика не были столь фрагментированы, и их особые языки еще не стали непроницаемыми друг для друга. Гильберт отличался необычайно широким кругом интересов и одаренностью, и казалось, что он способен составить себе представление практически обо всем, что имело отношение к математике, а также в значительной степени физике. Однако для Гильберта дело заключалось не в том, чтобы следить за отдельными дисциплинами. Он считал, что математика и физика по большому счету являются если не единой сферой деятельности, то родственными областями науки – даже если на текущей стадии развития конкретной физической теории эта родственная связь не была очевидной.

Наиболее красноречивым примером этого подхода, как указывает Корри, было отношение Гильберта к геометрии[90]. Он считал геометрию эмпирической наукой, аксиомы которой должны отражать наш опыт восприятия физического пространства. Ее теоремы можно проверить методом эксперимента – например, измеряя углы треугольника, чтобы подтвердить, что в сумме они равны двум прямым углам. Состоятельность геометрии ежедневно подтверждает наша способность ориентироваться, измерять и строить, руководствуясь ее постулатами и выводами. Открытие теорем, подразумеваемых ее аксиомами и определениями, подчиняется логическим и математическим законам, в точности как в области «чистой» математики (если такая вообще существует), но эти аксиомы и определения отражают физический опыт. Евклидова геометрия – в том числе в переработке Гильберта – принадлежит к области не только математики, но и физики[91].

Таким образом, можно понять, что логическая гигиена математической теории (например, геометрии) заботила Гильберта отчасти потому, что он желал создать наилучшую возможную науку о физическом мире. По его мнению, когда аксиоматическая структура теории прояснена, все, что остается – это, по сути, сама структура. В этом отношении, как и в некоторых других, Гильберт опережал свое время. Часто цитируют его слова, в которых он применяет эти идеи к геометрии: «…мы в любое время должны быть способны заговорить не о точках, линиях и плоскостях, а о столах, стульях и кружках пива», – хотя, к сожалению, нет авторитетного источника, который подтвердил бы аутентичность этого глубокомысленного и очаровательного замечания.

Смысл отсылки к пивным кружкам и прочему состоит в том, что сущность того или иного раздела математики определяет его структура, а не то, что мы думаем об объектах, о которых идет речь. Возможно, понятнее будет аналогия с играми: если бы, играя в шахматы, мы решили называть пешки «автомобилями», а коней – «ослами», сохранив при этом правила неизменными, мы бы продолжали играть в шахматы. Названия фигур несущественны. Некоторых математиков смущал «формальный» подход Гильберта к математике – как мне неуютно играть в шахматы, используя набор в излишне художественном исполнении, с абстрактными скульптурами вместо фигур; но это происходит отчасти потому, что я плохой шахматист, мыслящий на недостаточно высоком уровне и нуждающийся в комфорте привычного: в конях, которые похожи на коней. (Краткое напоминание о логической структуре математики можно найти в разделе «Аксиомы, определения и теоремы» в этой же главе.)

Универсальность мысли Гильберта, быть может, объяснит, почему сделанные им выводы неизменно присутствуют в инструментарии прикладной математики, к которому обращается любой физик, чтобы довести задуманное до конца. За примечательным исключением гильбертова пространства, эти разнообразные инструменты и теоремы зачастую не связаны с именем своего создателя.

Гильберт считал раздробленность наук искусственной; в своих заметках он написал, что «деление наук по специализациям и факультетам – явление антропологическое и тем самым чуждое реальности как таковой. Ведь природный феномен не задается вопросом, принадлежит ли он к области интересов физика или же математика»[92].

Как упоминалось выше, математический стиль Нётер и ее интересы начали напоминать стиль и интересы Гильберта после того, как она решительно отказалась от более раннего своего стиля, примером которого была ее диссертация. С этого момента карьеры ее интерес к абстракции и структуре становился все глубже, и, по мнению некоторых летописцев, своей исключительной сосредоточенностью на наиболее формальных уровнях математической мысли превзошел интерес самого Гильберта.

Но предшествующие параграфы подготовили нас к тому, чтобы обратить внимание на одно различие между интересами и предметами одержимости Нётер и Гильберта. Нётер навсегда осталась погруженной исключительно в абстрактную математику. Ее совершенно не интересовали (и, возможно, даже раздражали) любые разговоры о возможном практическом применении ее исследований.

Гильберт, напротив, хотел сделать для физики то же, что уже сделал для геометрии. Его «Основания геометрии» по большей части посвящены тщательному изучению того, какие теоремы от каких аксиом зависят и – что не менее важно – какие аксиомы избыточны для вывода некоторых теорем. Ему хотелось доказать как логическую непротиворечивость и полноту, так и взаимную независимость множеств аксиом, тем самым сделав абсолютно очевидным, какие разделы нашего знания от каких допущений зависят. Этой работе предстояло глубоко повлиять на дальнейшее развитие математики и стиль математического мышления. Однако она принадлежит к периоду, предшествовавшему потрясению, которое пережил мир, когда математик Курт Гёдель совершил свои открытия в области логики и, если уж на то пошло, лишь ненамного опередила формулировку Бертраном Расселом его знаменитого парадокса. Так что в известном смысле работа Гильберта принадлежит к эпохе логической наивности математики.

Рассел показал, что вариант древнегреческого Парадокса лжеца («это утверждение – ложь») сохраняется в так называемой наивной теории множеств. В своем примере он предлагает представить себе город, где брадобрей бреет всех мужчин, которые не бреются сами, – и только их. Затем он задает вопрос: «Кто бреет брадобрея?» Если он бреется сам, то он себя не бреет, поскольку бреет лишь тех, кто не бреется сам. Но если он не бреется, то бреется, поскольку бреет всех, кто не бреется сам. Таким образом, Рассел показал, что кажущиеся невинными определения множеств (брадобреев или чего угодно еще) могут приводить к парадоксам.

Выводы Гёделя показали, что большинство математических систем содержат истинные утверждения, которые невозможно доказать в рамках системы, – это сделало очевидными пределы аксиоматизации. Эта работа заставила математиков признать, что, хотя попытки всеобъемлющей аксиоматизации (подобные той, что предпринял Гильберт) ведут к ценным наблюдениям, они никогда не смогут охватить всю математику.

Аксиомы, определения и теоремыВыше я весьма беспечно пользовался терминами, касающимися формализации, аксиоматики и абстракции; здесь стоит с большей осторожностью конкретизировать, в чем состоят эти идеи. Это поможет прояснить суть того, над чем именно работали Гильберт, Нётер и разделявшие их взгляды математики.

Для этого я предлагаю сделать небольшое лирическое отступление для тех, кто, быть может, не очень понимает, как соотносятся между собой определения, аксиомы и теоремы и что имеется в виду под этими терминами.

Математики заняты тем, что выводят истинные утверждения из того, что они считают верным (или относительно чего предполагают, что это верно). Им нужно знать, что именно означает утверждение, и быть уверенными в обоснованности своих доказательств.