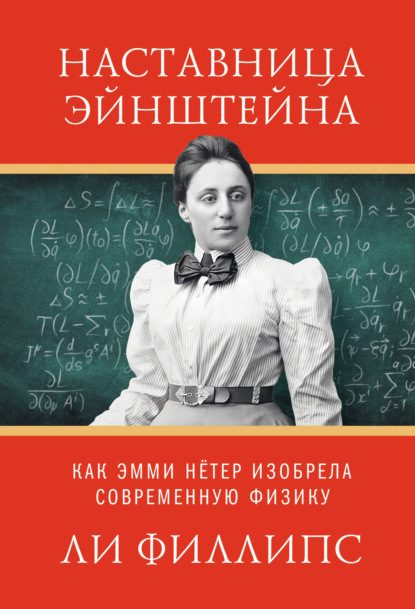

Наставница Эйнштейна. Как Эмми Нётер изобрела современную физику

- -

- 100%

- +

Любое математическое размышление начинается с определений основных понятий – в особенности, если какие-то из них вводятся впервые. Для современной математики характерны в высшей степени аккуратные и подробные определения. В прошлом эта дисциплина обжигалась на небрежных или недостаточно строгих определениях, и математики научились с самого начала все делать как следует. Вы не столкнетесь с таким стилем определений, изучая математику в средней школе, но на уровне высшей математики он является общепринятым.

Познакомиться с формальными определениями можно, изучая евклидову геометрию, которую большинство людей проходит в средней школе. Там вы видите определения точки, линии и прочего, обычно довольно сильно соответствующие своим древнегреческим версиям. Однако эти определения часто утрачивают часть своего очарования. Евклид определял точку как «то, что лишено частей», а линию как «длину, лишенную ширины». Этим формулировкам свойственна своего рода суровая поэзия. Многие школьники задаются вопросом, зачем их заставляют выслушивать скучные констатации фактов, которые в конечном счете интуитивно ясны. Они не знают, как им повезло: современные определения в их крайней конкретности обычно гораздо сильнее наводят скуку. Одержимость подробностями, как уяснили математики, помогает избежать ошибок и двусмысленностей позднее, когда определения используются при доказательстве теорем.

Далее идут аксиомы. Это утверждения, которые мы принимаем за истинные. Обычно кажется, что они должны быть истинными; мы не можем представить себе мир, где это не так. Если они столь очевидны, то почему же мы не можем их доказать? Почему нам приходится предполагать?

У всего должно быть начало. Каждая математическая система с логической точки зрения основана на своих определениях и аксиомах. Если не предположить, без всяких доказательств, что некоторые вещи верны, то не будет того, на чем основывать дальнейшие утверждения, которые мы стремимся доказать. В правильно сконструированных математических системах все аксиомы независимы друг от друга; ни одну аксиому нельзя вывести из других. Будь это возможно, то была бы не аксиома, а теорема.

Для своей геометрии Евклид записал пять аксиом. Первая такова: «От всякой точки до всякой точки можно провести прямую».

Некоторые писатели утверждают, что в «Началах», своей книге по геометрии, Евклид сформулировал десять аксиом – и это не ошибка. Но Евклид назвал вторую группу из пяти аксиом «общими утверждениями». Первые пять касаются геометрических объектов: точек, линий и т. д. Вторая пятерка, общие утверждения, имеют отношение к количеству. В их число входят такие утверждения, как «равные одному и тому же равны и между собой». Пятая аксиома Евклида в своей оригинальной версии странным образом длиннее остальных и содержит больше деталей. В ней идет речь о двух линиях и третьей, их пересекающей: можно понять, пересекутся ли две первые линии, взглянув на углы между ними и третьей линией и сравнив сумму этих углов с двумя прямыми углами. Другие аксиомы элементарны: очевидно, что они истинны. Эта же требует некоторых размышлений и чертежей, прежде чем станет ясно, что Евклид говорит о параллельных линиях и что эта аксиома также очевидным образом верна.

Синонимом понятия «аксиома» является постулат. Утверждение о параллельных прямых широко известно, и обычно его называют пятым постулатом Евклида или аксиомой о параллельности.

Я так пространно говорю об аксиомах, чтобы прояснить кое-что из того, что исследовали сначала Гильберт, а затем Эмми Нётер.

Как было сказано выше, вскоре после прибытия в Гёттинген Гильберт опубликовал небольшую книжку под названием «Основания геометрии», в которой переработал наследие Евклида. Среди прочего, сделанного в этой книге, Гильберт предложил улучшенные версии пары Евклидовых аксиом.

В данном случае под «улучшенными» я имею в виду, что он нашел более простые и ясные формулировки для передачи того же самого содержания, из которых могли быть выведены те же самые теоремы. Он не изменил геометрию Евклида; он лучше ее изложил. То, что Гильберт смог усовершенствовать основу основ классической математики, то, что было выбито на камне 2000 лет назад, кое-что говорит о масштабе его интеллекта.

Гильберт счел, что первая аксиома неточна, и заменил ее улучшенной версией. Он также предложил более полезную версию бывшего предметом многочисленных дискуссий пятого постулата и упорядочил структуру всего Евклидова труда. По сути, версии аксиом, преподаваемые в школе, ближе к Гильберту, чем к Евклиду, но предмет тем не менее называется геометрией Евклида.

Гильберт в значительной мере работал в Евклидовой традиции. Большая часть изложенного в «Началах» Евклида – это математическое знание, созданное его греческими предшественниками[93]. Гениальность Евклида в том, что он собрал все эти сведения и придал им формальную структуру с ясными определениями и постулатами. Он сделал из великого множества разрозненных выводов о треугольниках, кругах и конических сечениях логическое целое, свободное от внутренних противоречий. То, что Евклид сделал для Пифагора, Евдокса и прочих, гёттингенский профессор сделал для Евклида.

За определениями и аксиомами идут теоремы. Именно ради них формулируются определения и постулируются аксиомы: теоремы – это истинные утверждения, выводящиеся из двух предшествующих структурных элементов. Дав определения точкам, линиям и некоторым другим предметам и сформулировав свои допущения, Евклид мог доказать, например, теорему Пифагора, полезный факт о прямоугольных треугольниках.

Технически теоремой является любое верное утверждение, в том числе 1 + 1 = 2, но никто не удостаивает столь банальные утверждения титула теоремы. Теоремой мы называем истинное утверждение, не являющееся очевидным, или то, которое нелегко доказать, – и в этом-то и заключается красота математики. Лучшие из теорем удивляют. Они ошеломляют: словно вы наблюдаете за парой шахматистов, игра кажется скучной, и тут, внезапно, один из игроков с тихой улыбкой двигает фигуру по доске – и ставит мат. Никто этого не ожидал. Заурядные теоремы кажутся истинными, но на всякий случай нуждающимися в доказательствах. Прекрасные теоремы – это утверждения, читая которые вы думаете: «С чего бы этому быть истиной?» А затем вы следите за рассуждением, не понимая, к чему идет дело, до тех пор, пока внезапно не видите, как ставится мат. Или, скорее, пишутся буквы QED.[94]

Я сосредоточился на геометрии как на главном примере системы аксиом в математике потому, что она является первой такой системой и во многих случаях единственным для большинства школьников поводом поупражняться в науке формальных доказательств. Поэтому геометрия будет примером, который с большей вероятностью вызовет отклик у большинства читателей. Другим примером, о котором пойдет речь в нескольких следующих главах, является та область математики, которой Нётер посвятила больше всего усилий на позднем этапе карьеры: абстрактная алгебра. Нётер не только сделала значимые для этой важнейшей математической теории выводы, но и придала новый облик всей предметной области. Я упоминаю об этом здесь, поскольку сущностью абстрактной алгебры является структура, характеризуемая формальной системой определений и аксиом – в точности как в евклидовой геометрии.

Эйнштейн, Гильберт и формализацияГильберт был убежден, что физике мог бы пойти на пользу критический анализ ее предпосылок – нечто вроде того, что он сделал применительно к геометрии. Он полагал, что теоретическим физикам свойственна дурная привычка на скорую руку латать свои теории, добавляя аксиомы там, где это кажется необходимым, не проверяя, не являются ли новые предпосылки избыточными и не противоречат ли они старым. Чтобы такое непротиворечивое изучение предпосылок вообще было возможно, физическую теорию следовало формализировать, чтобы сделать похожей на геометрию с ее тщательно изложенными определениями и аксиомами. Обычно физики возводили свои замки совсем в ином стиле. В частности, Эйнштейн не видел в этом смысла. Он считал, что в физике формальный подход является (по крайней мере, в некоторых случаях) пустой тратой времени[95].

С точки зрения более современных представлений то, что Гильберт погрузился в изучение теории тяготения, может показаться отступлением от его основных задач, и некоторые его современники-физики (или, быть может, только Эйнштейн) могли бы счесть это посягательством на их область интересов. Но для Гильберта это был лишь новый этап процесса открытия: он стремился удовлетворить интеллектуальное любопытство относительно устройства мира, который, по его мнению, был органически единым целым.

То, как Эйнштейн относился к в высшей степени формальным подходам к теоретической физике, нашло выражение в письме к Феликсу Клейну, написанном в конце 1917 года: «Я возвращаюсь ко второму конспекту ваших лекций, несколько дней назад переданному мне нашим коллегой Зоммерфельдом, чем он заслужил мою глубокую признательность. Мне кажется, что вы очень переоцениваете ценность чисто формального подхода. Последний, несомненно, важен, когда речь идет об однозначной формулировке уже установленных истин, но как инструмент эвристики он почти неизменно терпит поражение»[96].

Здесь Эйнштейн выражает свое скептическое отношение к возможности формальной математики способствовать открытию новой физики, признавая, однако, ее ценность для прояснения структуры теории после того, как физики нащупали дорогу к сущностным выводам. Эйнштейн сохранит этот скептицизм относительно формализации физики до конца жизни.

Прежде чем у него сформировался острый интерес к общей теории относительности, Гильберт с успехом нащупывал подход к другим физическим проблемам. Например, он провел фундаментальные исследования в области статистической механики – науке определения поведения ансамблей взаимодействующих частиц.

Изучение относительности имело в Гёттингене давнюю историю еще до того, как туда добрался Эйнштейн. Преобразование Лоренца – формула, стоящая за странным и причудливым поведением пространства и времени в рамках специальной теории относительности, – впервые было выведено в этих стенах Вольдемаром Фойгтом, этот факт не слишком широко известен. История изучения относительности в Гёттингене продолжилась, когда Минковский, присоединившийся к Гильберту в 1902 году, сделал в 1907-м доклад, в котором ввел понятие четырехмерного пространства-времени в контексте специальной теории относительности[97]. В последовавшей за докладом статье Минковский отмечал, что ньютоновской теории тяготения с релятивистской точки зрения недостаточно[98]. Удивительно, как быстро он, некогда преподававший Эйнштейну математику, воспринял новую теорию и глубоко проник в ее формальную структуру. Его четырехмерная модель вращения сегодня зачастую используется для преподавания специальной теории относительности при ее углубленном изучении, хотя, как мы видели в первой главе, Эйнштейн поначалу (и в течение некоторого времени) относился к ней скептически.

Затем, в 1909 году, Гёттинген с серией лекций посетил легендарный математик Анри Пуанкаре, что стало замечательным прологом к визиту Эйнштейна. Но об этом лучше будет поговорить ниже.

После всего сказанного не вызывает удивления, что, когда Эйнштейн начал читать лекции и писать о своей новой теории тяготения, Гильберт немедленно об этом прознал – и пожелал узнать больше.

Искривленное пространствоВернемся к Альберту Эйнштейну, который сидит в поезде, направляющемся из Берлина в университетский город Гёттинген. Сегодня на такую поездку уходит два-три часа. Тогда, в 1915 году, путешествие по уже прославившейся своей эффективностью немецкой железной дороге заняло бы ненамного больше времени.

Скажите большинству людей «Эйнштейн», и он тут же предстанет перед их мысленным взором: мудрое, морщинистое лицо; непокорная грива белых волос; международная пресса, интересующаяся его мнением по всякому вопросу – от политики до существования Бога.

Но сидящий в поезде Эйнштейн был молод и хорош собой. Он был более или менее аккуратно причесан. Хотя физикам он уже был хорошо известен, в поезде его никто бы не узнал. В нем не было ничего от добродушного мудрого старца. На деле его взгляд был полон иронии, и он был довольно-таки высокомерен. Сам образ благодушного старого мудреца был в значительной степени создан одаренными богатым воображением журналистами и первыми биографами Эйнштейна. Правда заключается в том, что ироническое отношение к тому, что он называл «бренным миром», так никогда его и не покинуло – как и раздражение по поводу плоского мышления, характерного для населяющих этот мир людей.

С профессиональной точки зрения он неплохо устроился. Но, как мы видели, его высокомерие препятствовало участию в респектабельной академической жизни и было по меньшей мере одной из причин его знаменитого отшельничества в швейцарском патентном бюро. Именно там в течение недолгих лет, проведенных на скромном государственном посту, Эйнштейна посетили наиболее важные из возникших у него научных идей. Так думал и он сам, оглядываясь на свой творческий путь. Именно в патентном бюро он написал свои пять потрясающих статей по физике, опубликованных в 1905 году – году, в котором у него нашлось время также и на написание докторской диссертации.

Нётер получила докторскую степень через несколько лет после Эйнштейна. Как мы увидим, ей на профессиональном пути также пришлось столкнуться с проволочками и препятствиями. Однако в ее случае эти помехи возникали не из-за заносчивости или неуважения к чувствам окружающих. Хотя поначалу ее грубоватые манеры могли кого-то смутить, источником ее неприятностей был не характер; вина всецело лежала на сильнейшей гендерной дискриминации, характерной для немецких законов и обычаев. Институциональные препятствия, стоявшие перед Нётер, были гораздо серьезнее тех, что пришлось преодолеть Эйнштейну. И Эйнштейну предстояло в конечном счете насладиться привилегиями, соизмеримыми с его колоссальным вкладом в науку, и заслужить громкую славу, продолжившую расти после его смерти. Несправедливости, с которыми пришлось мириться Нётер, напротив, сопутствовали всей ее карьере в Германии, последовали за ней в США и продолжали преследовать ее и после смерти.

Изумительные статьи, опубликованные Эйнштейном в 1905 году, побудили коллег выманить его из патентного бюро и обеспечить ему место почтенного научного сотрудника. Но ключ к превращению Эйнштейна из того, кто известен лишь крошечному сообществу физиков, существовавшему до войны, в знаменитейшего из когда-либо живших ученых – того, чье мгновенно узнаваемое лицо однажды украсит почтовые марки и календари, – скрывался в кипе бумаг, которые он держит в руках сейчас, сидя в поезде. Однако уравнения на этих полных математических выкладок листах, довольно аккуратно исписанных перьевой ручкой, пока что не работали.

В сравнении с попыткой разработать теорию тяготения, ради доклада о которой он пустился в путь, его теория 1905 года, работа, содержавшая уравнение E = mc2, была, по словам Эйнштейна, «детской забавой»[99]. Уже в 1912 году он понял, что для того, чтобы должным образом объяснить идеи, лежащие в основе общей теории относительности, ему потребуется освоить какой-то вариант загадочной (для него) геометрии[100]. Он обратился за помощью к своему другу, Марселю Гроссману, талантливому математику и одному из его товарищей по университету[101]. Широко известно, что он написал своему старому другу: «Гроссман, ты должен мне помочь, а то я с ума сойду!»

Эйнштейн обращался к Гроссману за помощью и раньше, когда готовился к выпускным экзаменам, поскольку тот и в самом деле посещал занятия по математике и вел конспекты. Теперь он вновь обратился к своему другу и помощнику с просьбой поискать в библиотеке какой-нибудь учебник, содержащий математические сведения, необходимые для описания того, как, по мнению физика, был устроен мир. Гроссман нашел такую книгу, вернувшись из-за библиотечных стеллажей со знаниями о последних открытиях в области математики, которые, казалось, идеально подходят для решения их проблем с гравитацией. Сообщение Гроссмана сопровождалось предупреждением, что это были глубокие воды, в которые простому физику было опасно заплывать. Однако его описания нелинейных ужасов, которыми кишела эта сложная геометрия анализа кривых и плоскостей, лишь убедили Эйнштейна, что там-то и таится язык, в котором он нуждался.

Хотя эта необычная математика была сложной и загадочной, отчасти она вдохновлялась проблемами простых смертных – в конце концов, разработавшие ее математики ничего не знали об Эйнштейновой революционной концепции тяготения. Однако у дифференциального исчисления на поверхностях есть много других практических приложений: например, при описании наилучшего маршрута, которым должен следовать самолет, летящий вокруг земного шара из Нью-Йорка в Нью-Дели. Оказалось, что Эйнштейну как раз и была нужна математика, изобретенная для геометрии искривленного пространства, поскольку его незавершенная теория описывала Вселенную, где нечто наподобие кривизны было свойством самого пространства. Активное использование им этого раздела математики позволило замкнуть круг, когда один из разработчиков этой области математики включил главы о ее применении в общей теории относительности в следующий учебник по изобретенной им геометрии.

И, к счастью для Эйнштейна, Нётер уже как минимум отчасти была знакома с этой областью математики и смогла быстро освоить все, что было нужно, чтобы стать последней его наставницей.

Встреча умовГильберт был счастлив, что Эйнштейн наконец принял его приглашение сделать доклад. Он профинансировал этот визит так же, как оплатил ряд посещений его факультета другими учеными и математиками: потратив проценты с дохода Фонда премии Вольфскеля[102]. То была крупная премия, около миллиона долларов по тогдашнему курсу, которую математик Пауль Вольфскель учредил на рубеже веков: премию надлежало вручить первому человеку, который докажет печально знаменитую последнюю теорему Ферма. Есть по меньшей мере два объяснения того, почему Вольфскель так поступил: обе истории весьма драматичны, но радикально друг другу противоречат[103]. В конце концов в 1997 году награду получил Эндрю Уайлс с его 129-страничным доказательством, но к тому времени, к сожалению, сумма премии уменьшилась приблизительно до 30 000 долларов – из-за превратностей истории немецких денежных знаков после Первой мировой войны. Гильберт шутил (а может быть, и не шутил), что предпочел бы, чтобы последняя теорема Ферма так и осталась недоказанной, поскольку тогда премия была бы вручена и у него не стало бы средств для финансирования визитов ученых. Во всяком случае лекции Эйнштейна, прочитанные во время этой поездки, официально были вольфскельскими лекциями.

Абрахам Пайс, биограф Эйнштейна, рисует портрет ученого и характеризует состояние разрабатывавшейся им теории за два года до этих лекций: «У него нет убедительных результатов, которые оправдывали бы приложенные усилия. Он видит недостатки в уже сделанной работе. Он в высшей степени уверен в своей идее. И он совершенно одинок»[104].

К моменту совершенной в 1915 году поездки в великий университет Эйнштейн добился некоторых успехов в работе над своими уравнениями, но в целом его положение было таким, как его описывает Пайс. Однако лекции и в самом деле прошли для Эйнштейна очень удачно – гораздо лучше, чем он рассчитывал.

Эйнштейн прочитал ускоренный курс по теории относительности для математиков. Он провел в Гёттингене первую неделю июля, по большей части оставался в доме Гильберта и прочитал в итоге шесть двухчасовых лекций. Он начал со специальной теории относительности, сформулированной в 1905 году, подробно рассказал о своей долгой работе над обобщением этой теории и попытках включить в нее понятие тяготения и закончил последней, еще «сырой» версией своих уравнений гравитационного поля.

Неожиданный поворот сюжета состоял в том, что физик посвятил часть лекций рассказу математикам о математике[105]. Хотя в целом Эйнштейн оставался пока что дилетантом в большинстве областей математики (в сравнении со своей гёттингенской аудиторией), ему пришлось – с помощью друзей – набраться знаний о некоторых довольно-таки неочевидных особенностях недавно разработанных геометрических методов. Они были элементом того языка, в котором он нуждался для своего революционного геометрического описания тяготения. Для Эйнштейна было очень непросто изучить эту область математики быстро и достаточно хорошо, чтобы применять на практике. Как он писал физику Паулю Герцу: «Ты понятия не имеешь, что мне, математическому невежде, пришлось пережить, чтобы войти в эту гавань»[106].

Как бы нам ни хотелось узнать больше о судьбоносных беседах Эйнштейна и Гильберта в первую неделю их знакомства, сведений об этом, как объясняет историк математики Дэвид Э. Роу, просто нет: «Нам практически ничего не известно о том, что Гильберт с Эйнштейном обсуждали в течение недели, проведенной физиком в Гёттингене»[107].

Таинственная математика, знатоком которой пришлось стать Эйнштейну, начинается с неевклидовой геометрии, о которой я уже кратко упомянул в этой главе. В начале XVIII века (разумеется, в Гёттингене) Карл Фридрих Гаусс вывел математику на новый уровень – уровень детально проработанной теории искривленных поверхностей. Но хотя эта математика уже была очень сложной, касалась она лишь знакомых нам двухмерных поверхностей (например, поверхности шара), бывших частью повседневной, воспринимаемой зрением реальности. Еще до 1912 года Эйнштейн понял, что общая теория относительности должна быть теорией, описывающей искривленное четырехмерное пространство-время. Именно с этим он и просил Гроссмана помочь. Физик не знал, существует ли такая математика.[108]

Гроссман натолкнулся на математику Бернхарда Римана и обучил ею Эйнштейна. Риман разработал свои идеи о неевклидовой геометрии во множественных измерениях в диссертации, защищенной – да, именно в Гёттингене[109]. Гаусс был одним из рецензентов диссертации, которая его очень впечатлила[110].

Работавшие в Гёттингене в 1915 году математики были знакомы с римановой геометрией. Собственно, Герман Вейль (гёттингенский математик и бывший студент Гильберта) написал в 1913 году книгу о ней[111].

Хотя риманова геометрия в конечном счете легла в основу теории Эйнштейна, он нуждался в чем-то большем. Поскольку речь шла о физической теории, одной геометрии было недостаточно. Языком физики является математический анализ – математика, описывающая изменения и то, как меняется характер изменений. Большинство физических уравнений (и всех количественных методов исследований) содержит производные (или скорости изменения функции). Такие уравнения называются дифференциальными.

Впервые уравнениями такого типа воспользовался для описания физических процессов Ньютон. Его знаменитый второй закон, F = ma, приравнивает силу к произведению массы на ускорение; это дифференциальное уравнение, поскольку ускорение – это изменение скорости со временем, а скорость – изменение положения тела со временем. Следовательно, дифференциальное уравнение Ньютона – это утверждение, касающееся характера изменений. В этой форме уравнение обычно изучают студенты-физики, хотя в оригинальной формулировке Ньютона сила была равна изменению во времени импульса (произведения массы и скорости). Строго говоря, эта версия – более общая и функциональная форма второго закона, поскольку она напрямую применима к ситуациям, в которых меняется масса (например, когда в ракете сгорает топливо).

Нововведение Ньютона – описание физической реальности с помощью дифференциальных уравнений – было грандиозным. Эйнштейн описывал эту находку так: «…сформулировать закон движения в форме уравнений в полных дифференциалах – это, возможно, величайший из когда-либо кем-либо совершенных интеллектуальных подвигов»[112].

Пространство Ньютона мы сегодня назвали бы плоским. В его дифференциальном уравнении изменение скорости было любым преобразованием вектора скорости: разумеется, под этим подразумевалось изменение скорости, но также и любое отклонение от кратчайшего пути на плоскости – любое отступление от прямой, самого короткого пути между двумя точками. Сколь бы блестящи ни были дифференциальные уравнения Ньютона, они сообщают лишь об изменениях, происходящих в евклидовом пространстве.

Пространство Эйнштейна плоским не было, и его кратчайшие расстояния не были евклидовыми линиями. Он нуждался в некоем языке, который позволил бы записать его дифференциальные уравнения, описывающие искривленное пространство.

Эйнштейну нужно было осуществлять математический анализ в искривленном, четырехмерном пространстве-времени. Здесь Гроссман также нашел подходящую математическую литературу, которую они исследовали вместе с Эйнштейном. То была математика, позволяющая исследовать физические процессы в римановом пространстве. Одним из ее центральных объектов был тензор; эту область математики часто называют тензорным исчислением, а также подчас исчислением Риччи по имени одного из его разработчиков. Как ни странно, эта форма исчисления была разработана не гёттингенскими математиками, а двумя итальянцами, Туллио Леви-Чивитой и его учителем Грегорио Риччи-Курбасто. В 1915 году тензорное исчисление было последним словом в математике. Леви-Чивита и Риччи-Курбасто еще были живы, и, более того, Эйнштейн переписывался с Леви-Чивита, обсуждая относительность. Эйнштейн стал настоящим экспертом по этой новой математике; через несколько лет он уже знал о ней намного больше, чем почти все математики, за исключением ее изобретателей. Как оказалось, Эйнштейну пришлось объяснять гёттингенским математикам именно это новое тензорное исчисление.