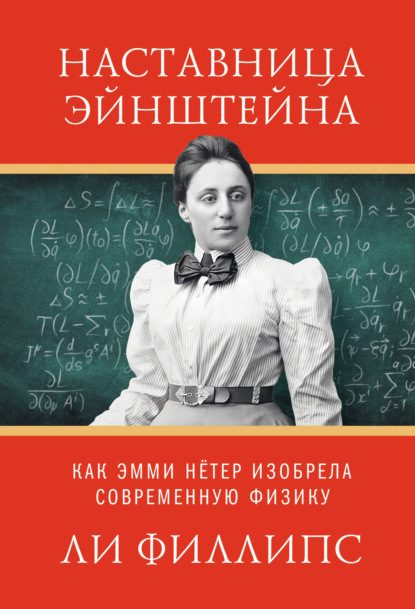

Наставница Эйнштейна. Как Эмми Нётер изобрела современную физику

- -

- 100%

- +

Я объясню несколько простых математических понятий, чтобы познакомить вас с терминологией и помочь оценить, чего именно пытались добиться ученые и математики. Если вы поймете несколько технических терминов так, как их применяют математики, то это поможет не запутаться в общих рассуждениях.

Один из объектов, важных во всех областях математики, называется функцией. Это отображение или правило, устанавливающее соответствие одних чисел с другими. Если вы положите некую сумму на банковский счет, на который постоянно начисляются какие-то проценты, и эти проценты также будут перечисляться на тот же самый счет, то, как вам, возможно, известно, со временем сумма будет расти экспоненциально из-за эффекта сложного процента. Если вы составите таблицу, в которой отметите, сколько денег у вас будет каждый месяц, эта таблица будет представлять собой функцию: она связывает одно множество чисел (месяцы) с другим (баланс на вашем счете). Эта таблица – пример непрерывной функции, отображающей связь времени и денег.

Математический анализ – это исследование изменений функций. Скорее, этим занимается одно из направлений математического анализа – дифференциальное исчисление. Он может ответить на вопрос, насколько быстрее будут расти ваши деньги при более высокой процентной ставке.

Вектор можно представить себе как стрелу в пространстве с одним, двумя, тремя или (и здесь воображение пасует) большим числом измерений – даже бесконечным множеством измерений. Крайне важно, что векторы обладают реальностью, не зависящей от конкретных чисел, используемых для описания их координат. Вы знакомы с этой концепцией, если пользовались для ориентирования на местности магнитным компасом. Стрелка всегда будет указывать на север; это – вектор, указывающий в конкретном направлении. Когда вы медленно вращаете компас, меняются числа, на которые указывает стрелка, но сама она сохраняет свое положение.

В понятии тензора сочетаются понятия функции и вектора. Если функция отображает взаимосвязь чисел с числами, то тензор – векторов с векторами. Это функция вектора, которая дает на выходе другие векторы. Технически, чтобы называться тензором, такое отображение должно отвечать определенным условиям: о большинстве из них я умолчу, но об одном скажу. Векторы обладают независимой от системы координат реальностью, и то же самое верно для тензоров. Они должны быть независимы: поскольку мы можем представить наши векторы с помощью любого числа различных множеств координат, нашим векторным функциям или тензорам не нужно меняться вслед за изменением системы координат. Если бы они стали меняться, идея функции вектора оказалась бы бессмысленной. Наконец, если математический анализ – это раздел математики, описывающий изменение функций, то тензорное исчисление – раздел математики, описывающий изменение тензоров.

* * *Эйнштейн использовал тензоры для описания изобретенного им четырехмерного пространства-времени, а для описания того, как согласно его теории работает физика тяготения, ему было нужно тензорное исчисление. Воспользоваться для описания физической реальности этой разновидностью математики было дерзким и рискованным шагом. Двумя годами ранее Эйнштейн показал свою работу Максу Планку, своему другу и физику, который сам совершил первый теоретический шаг по дороге, приведшей к квантовой механике. Планк попытался предостеречь его от использования экстравагантной геометрии. «Должен посоветовать тебе этого не делать, – писал он Эйнштейну, – ибо ты, во-первых, не преуспеешь, и даже если преуспеешь – тебе никто не поверит»[113].

Вот только ему поверили.

В гёттингенском сообществе нашлось несколько «саботажников», которые либо не приняли теорию, либо им не понравилось, как Эйнштейн ее изложил. Со своей стороны Клейн заметил, что Эйнштейн по большому счету не математик, но вместо этого, по всей видимости, опирается на малоизвестные, отчасти философские веяния, которые для почтенного профессора математики были по меньшей мере чем-то загадочным[114].

Но в целом в Гёттингене Эйнштейн имел большой успех. Он убедил большинство важных для этого сообщества людей, включая Гильберта, Вейля и, несмотря на его озадаченность, даже Клейна, что теория не лишена смысла. Они восприняли ее как теорию – ту самую теорию – тяготения.

Возвращение в БерлинГильберта, безусловно, удалось убедить. Он пригласил Эйнштейна из-за того, что сам глубоко интересовался физикой – интерес, который некоторые его коллеги не разделяли или даже не понимали[115].

Феликс Клейн тоже немедленно встал на сторону теории Эйнштейна. Заручиться его поддержкой было успехом, поскольку среди математиков и даже физиков его голос имел огромный вес. Подобно Гильберту, Клейн немедленно был заворожен тем, что вскоре стало общей теорией относительности, но не понял ее до конца. В некоторых случаях он не понимал математические выкладки и находил их интерпретацию сложным делом. Однако после возвращения Эйнштейна в Берлин Клейн вошел в небольшую группу тех, кто продолжал с ним переписываться, изучая различные подходы и поддерживая его на пути к завершению теории.

Как Клейн из смущенного наблюдателя превратился в одного из важнейших сподвижников Эйнштейна? Впоследствии он иногда объяснял это сам: он включился в работу благодаря «фройляйн Нётер». В этот период она также переписывалась с Эйнштейном, восхищавшимся тем, что происходило с его уравнениями в ее руках, и говорившего, что он и представить себе не мог, что можно что-то выразить с такой элегантностью и универсальностью. Он даже поддразнивал Гильберта в письме, высказывая предположение, что мужчины гёттингенского факультета математики могли бы многому у Нётер научиться, заполучи они ее раньше[116].

К сожалению, осталось мало свидетельств о 12-часовом семинаре Эйнштейна, посвященном теории относительности. Были найдены кое-какие заметки о первой лекции, но о следующих пяти нет никаких сведений[117]. А в обнаруженных заметках не сказано, кто на лекции присутствовал. Поэтому история не сохранила сведений о том, посещала ли лекции Нётер, или даже встретились ли они с Эйнштейном во время его первой поездки в Гёттинген. Как упоминалось выше, когда вскоре после переезда Нётер в Гёттинген ее мать неожиданно умерла, ей пришлось часто ездить в Эрланген и обратно и в течение нескольких месяцев проводить значительное время в родном городе.

Кажется маловероятным, что они познакомились во время первого визита Эйнштейна. Рассказывая в письмах друзьям о Гёттингене, он о ней не упоминает. Если бы он ее видел, она, несомненно, произвела бы на него сильное впечатление, и ему было бы что рассказать.

Не заметить присутствие Нётер в Гёттингене было невозможно. Даже сегодня женщина среди преподавателей математического факультета университета – зрелище несколько необычное[118]. В 1915 году в Германии женщин-профессоров и вовсе не было. Нётер была единственной в Европе женщиной с докторской степенью по математике, и на тот момент история знала совсем немногих женщин, добившихся подобной степени.

Конечно, Эйнштейн заметил бы женщину в столь необычном наряде, уделявшую так мало внимания своей прическе и одежде. Несомненно, он рассказал бы своим друзьям о столкновении со столь неординарным явлением – женщиной, которая так громко смеялась и разговаривала, схватывала все на лету и без колебаний перебивала собеседника, если у нее появлялась хорошая идея. Таково впечатление, которое у нас сложилось об Эмми Нётер того времени. Но, как мы увидим, они с Эйнштейном познакомились позднее.

Мы точно знаем, что Гильберт немедленно обратился к Нётер за помощью в решении проблем, связанных с общей теорией относительности. Ее рассказ об этой работе дает новые доказательства того, что она не могла посетить лекции Эйнштейна, поскольку складывается впечатление, что на этой стадии работы она не знала о контексте расчетов. Вскоре после лекций она написала домой о предмете этих вычислений, говоря, что «никто из нас не понимает, для чего это нужно»[119].

Однако, без сомнения, она об этом быстро узнала, поскольку начала работать напрямую с Эйнштейном. Превознося ее помощь, физик писал Гильберту: «Как Вам известно, фрл. Нётер постоянно дает советы по поводу моего предприятия, и как раз благодаря ей я теперь компетентен в этом вопросе»[120].

В любом случае неоплачиваемая помощница из Эрлангена быстро и всесторонне усвоила все подробности теории Эйнштейна. Об этом нам известно благодаря непрерывной переписке, последовавшей за лекциями, свидетельству Клейна и тому, что она вскоре совершит. Это свершение станет темой следующей главы.

* * *Как я отмечал, уравнения Эйнштейна были не вполне доработаны. На июль 1915 года у его теории было две проблемы. Об одной Эйнштейн знал и перед ней капитулировал. О наличии второй он, кажется, не подозревал; или, быть может, его одержимость первой не оставила ему времени и сил входить в другие подробности.

Первая проблема, та, которой он посвятил больше всего времени в предыдущие (примерно) восемь лет, была проблемой ковариантности. Это – свойство множества уравнений быть независимыми от системы координат, используемой для измерения времени и пространства. Иными словами, уравнения должны в известном смысле быть объективными, не меняющими форму в зависимости от вашей точки зрения. Это свойство связано с инвариантностью векторов (как в примере со стрелкой компаса) и тензоров (как указывалось выше). Но здесь это вопрос статуса – не конкретного математического объекта, а всей системы уравнений, теории в целом. По крайней мере в начале пути философская позиция Эйнштейна была такова, что теория тяготения должна описывать абсолютно объективную реальность посредством уравнений, остающихся инвариантными с точки зрения любой системы отсчета, включая поворачивающиеся и ускоряющиеся. Он называл это свойство общей ковариантностью, а мы будем для краткости называть просто ковариантностью.

Эйнштейн сумел сформулировать специальную теорию относительности таким образом, чтобы она была абсолютно ковариантной – ее уравнения были полностью независимы от выбора инерционной системы отсчета – и он долгие годы полагал, что может достичь того же в случае теории тяготения. Если бы ему это удалось, теория тяготения стала бы поистине общей теорией относительности. Но к моменту июльского прибытия в Гёттинген он сдался. Он представил свою теорию как своего рода компромисс, говоря, что подобраться к ковариантности ближе ему не удалось. Это все еще была рабочая теория тяготения, и с ее помощью все еще можно было прогнозировать развитие событий. Но в некоторых ситуациях она давала сбой, а некоторые из прогнозов оказывались неверны.

С точки зрения науки самым важным, что произошло за неделю, проведенную Эйнштейном в Гёттингене, стало то, что тамошние математики (и прежде всего Гильберт) решили, что он зря сложил руки, и убедили его в этом. За немногие имевшиеся в их распоряжении дни они не могли понять, как именно достичь ковариантности, но были уверены, что то был лишь вопрос исправления каких-то деталей и что Эйнштейн стоял на верном пути. Для Эйнштейна эта поддержка была еще одним источником энтузиазма: эти люди не только согласились, что он установил, как должна выглядеть истинная и прекрасная теория тяготения, но и убедили его, что исполнение его мечты о подлинно общей теории относительности не за горами. Гильберт с его почти сверхъестественной способностью немедленно проникать в суть вещей и с его знакомством со всеми областями математики в особенности внимательно наблюдал за тем, как Эйнштейн пишет свои уравнения на доске. Математик видел в них то, чего Эйнштейн увидеть не мог. Вскоре Эйнштейну предстояло узнать, насколько глубоко проник взор Гильберта.

То, что Эйнштейн смог убедить своих гёттингенских слушателей, имело большое значение. До того момента лишь немногие его коллеги могли понять, чем он занят; теперь он испытывал почти экстатический восторг. Сразу же по возвращении домой он написал друзьям полные радости письма:

[Генриху Цангеру, 7 июля 1915 года]

Я прочитал там шесть двухчасовых лекций о теории тяготения, которая теперь уже стала гораздо яснее, и получил приятный опыт, полностью убедив тамошних математиков. В том, что касается живости научного интереса (по крайней мере, в этой области), Берлин не сравнится с Гёттингеном[121].

[Арнольду Зоммерфельду, 15 июля 1915 года]

В Гёттингене я испытал огромное удовольствие, увидев, что все было понято в малейших деталях. Я совершенно очарован Гильбертом. Что за замечательный человек! Мне очень любопытно узнать, что Вы думаете[122].

[Генриху Цангеру, между 24 июля и 7 августа 1915 года]

С того момента, как я повзрослел, мне еще не удавалось так хорошо отдохнуть! Конечно, я уже написал Вам о том, что прочитал шесть лекций в Гёттингене, где мне удалось убедить Гильберта в правоте общей теории относительности. Последний – человек поразительно энергичный и во всех отношениях независимый, – меня положительно очаровал[123].

Возможно, Эйнштейн даже не понимал, каким достижением было убедить Гильберта в том, что он не ошибается. В конце концов, прямолинейный математик незадолго до этого сострил, что «для физиков физика слишком сложна»[124].

Эйнштейн высоко оценил Гильберта не только из-за свойственной великому математику научной проницательности. За неделю эти двое провели вместе много времени, обсуждая политику и войну. Эйнштейну казалось, что он встретил родственную душу – человека, который тоже пытался оставаться выше бессмысленной межнациональной грызни и не упускать из виду истинное и прекрасное. Он был счастлив, что нашел нового друга. «Но в это время, – писал он Цангеру, – вдвойне высоко ценишь тех немногих, которые поднимаются над ситуацией [политикой, войной] и не позволяют бурному течению времени себя увлечь. Один из таких людей – Гильберт, гёттингенский математик. Я провел в Гёттингене неделю, где познакомился с ним и довольно сильно им увлекся»[125].

Хотя политические воззрения Эйнштейна и Гильберта были в целом схожи, как и смелость и независимость, которая требовалась, чтобы поступать в соответствии с такими взглядами, в тот момент и по крайней мере в течение несколько следующих лет Эйнштейн сохранял некоторую политическую наивность, которой Гильберт со свойственной ему известной прагматичностью не разделял. Это различие возымело последствия в апреле 1918 года, когда Эйнштейн, памятуя о политической независимости Гильберта и репутации, которой тот был ей обязан, написал ему о появившейся у него идее книги[126]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Wilczek F. A Beautiful Question: Finding Nature’s Deep Design. New York: Penguin Press, 2015. P. 280.

2

Lederman L. M., Hill Ch. T. Symmetry and the Beautiful Universe. Amherst, NY: Prometheus Books, 2004.

3

Ледерман – лауреат Нобелевской премии и автор понятия «божественная частица». – Прим. авт.

4

Greene B. (@bgreene). Emmy Noether’s theorem is… твит в социальной сети X (бывший Twitter) от 23 марта 2017 года [Электронный ресурс]. URL: https://twitter.com/bgreene/status/844768785248641027.

5

Цитата из повести Марка Твена «Рассказ лошади» (1907). – Прим. пер.

6

Dick A. Emmy Noether: 1882–1935. Boston: Birkhäuser, 1981. P. 9.

7

Duffey E. B. The Ladies’ and Gentlemen’s Etiquette. Philadelphia: Porter and Coates, 1877.

8

Stoll C. Acme Klein Bottle [Электронный ресурс]. URL: www.kleinbottle.com.

9

Лента Мёбиуса и бутылка Клейна – примеры так называемых неориентированых, или односторонних, поверхностей, представляют собой плоскую и объемную замкнутые фигуры, не имеющие двух различных сторон. Чтобы сделать ленту Мёбиуса, можно взять полоску бумаги, перевернуть один конец нижней стороной вверх и соединить края. При движении вдоль ленты Мёбиуса возврат в изначальную точку происходит после двух оборотов. Являются объектом изучения топологии – раздела математики, который изучает свойства пространств, сохраняющихся при непрерывных деформациях. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. науч. ред.

10

Tobies R. The Development of Göttingen into the Prussian Centre of Mathematics and the Exact Sciences // Göttingen and the Development of the Natural Sciences / Ed. Nicolaas Rupke. Göttingen: Wallstein, 2002. P. 116–142.

11

Born M., Born H., Einstein A. The Born—Einstein Letters: Correspondence Between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916–1955 / Commentaries by Max Born; trans. Irene Born. New York: Macmillan, 1971. P. 13.

12

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. P. 43.

13

Ibid. Р. 46.

14

Daubechies I., Hughes Sh. Konigsberg Bridge Problem // Math Alive: Graph Theory. Princeton University [Электронный ресурс]. URL: http://web.math.princeton.edu/math_alive/5/Lab1/Konigsberg.html.

15

Hilbert D. The Foundations of Geometry / Trans. E. J. Townsend. LaSalle, IL: Open Court, 1902. Перевод на русский язык: Гильберт Д. Основания геометрии / Под ред. А. В. Васильева. Петроград: Сеятель, 1923.

16

Lewis D. W. David Hilbert and the Theory of Algebraic Invariants // Irish Mathematical Society Bulletin. 1994. Vol. 33. P. 42–54.

17

Пространство-время Минковского – пространственно-временной континуум, четырехмерное пространство, точками которого являются события, каждое из которых задается тремя пространственными декартовыми координатами и временем, когда это событие произошло.

18

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. Р. 14.

19

Отсылка к перипатетикам – философской школе, основанной Аристотелем. Аристотель и его последователи вели философские беседы на прогулках.

20

Ibid. Р. 46.

21

Dick A. Emmy Noether: 1882–1935. Boston: Birkhäuser, 1981. P. 11.

22

Lederman L. M., Hill Ch. T. Symmetry and the Beautiful Universe. Amherst, NY: Prometheus Books, 2004. P. 69.

23

Dick A. Emmy Noether: 1882–1935. Boston: Birkhäuser, 1981. P. 13.

24

Ibid. Р. 122

25

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. Р. 48.

26

Ibid. Р. 49.

27

Ibid. Р. 52.

28

Ibid. Р. 53.

29

Weyl H. David Hilbert and His Mathematical Work // Bulletin of the American Mathematical Society. 1944. Vol. 50. Перевод этой статьи Германа Вейля на русский язык: Вейль Г. Давид Гильберт и его математическое творчество // Вейль Г. Математическое мышление / Под ред. Б. В. Бирюкова, А. Н. Паршина. М.: Наука, Гл. ред. физ. – мат. литературы, 1989. С. 214–255. Приведенные слова см. С. 217.

30

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. P. 33.

31

Ibid. P. 94.

32

Hoffman P. The Man Who Loved Only Numbers: The Story of Paul Erdos and the Search for Mathematical Truth. New York: Hyperion, 1998. P. 95.

33

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. P. 53.

34

Ibid. P. 109.

35

Young L. Mathematicians and Their Times: History of Mathematics and Mathematics of History. Amsterdam; New York: North-Holland, 2012. P. 238.

36

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. P. 91.

37

Ibid. P. 69.

38

Dick A. Emmy Noether: 1882–1935. Boston: Birkhäuser, 1981. P. 13.

39

Здесь и далее под докторской степенью понимается PhD – доктор философии (philosophiae doctor), научная степень, примерно эквивалентная кандидату наук (в некоторых странах эта степень единственная), а под докторантурой – период времени, посвященный подготовке диссертации.

40

Ibid. P. 14.

41

Инварианты в математике – это величины или свойства, которые остаются неизменными при определенных преобразованиях объектов. Другими словами, инвариант – это характеристика объекта, которая не меняется при изменении каких-либо его параметров или при применении к нему определенных операций. Теория инвариантов – алгебраическая теория, изучающая алгебраические выражения (многочлены, рациональные функции или их совокупности), изменяющиеся определенным образом при невырожденных линейных заменах переменных.

42

«С отличием», буквально «с наибольшим почетом» (лат.).

43

Ibid. P. 120.

44

Pais A. Subtle Is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein. Oxford, UK: Oxford University Press, 1982. P. 46.

45

Теория относительности описывает движение тел и пространственно-временны́е отношения при произвольных скоростях. Специальная теория относительности имеет дело со скоростями, приближенными к скорости света.

46

Dick A. Emmy Noether: 1882–1935. Boston: Birkhäuser, 1981. P. 112.

47

Ibid. P. 152.

48

Gribbin J. Einstein’s Masterwork: 1915 and the General Theory of Relativity. New York: Pegasus Books, 2017. P. 117.

49

Kaku M. Einstein’s Cosmos: How Albert Einstein’s Vision Transformed Our Understanding of Space and Time. New York: W. W. Norton, 2004. P. 74.

50

Einstein A. et al. The Collected Papers of Albert Einstein. Vol. 8. The Berlin Years: Correspondence, 1914–1918 (English translation supplement) / Trans. Ann M. Hentschel. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998. P. 172.

51

Gribbin J. Einstein’s Masterwork: 1915 and the General Theory of Relativity. New York: Pegasus Books, 2017. P. 117.

52

Einstein A. et al. The Collected Papers of Albert Einstein. Vol. 8. The Berlin Years: Correspondence, 1914–1918 (English translation supplement) / Trans. Ann M. Hentschel. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998. P. 236.

53

Dick A. Emmy Noether: 1882–1935. Boston: Birkhäuser, 1981. P. 19.

54

Ibid. P. 23.

55

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. P. 87.

56

Ibid. P. 102.

57

Ibid. P. 104.

58

Ibid. P. 108.

59

Задача Эвальда состояла не только в записи лекций, но и в последующей их обработке для обсуждения и, возможно, публикации. – Прим. пер.

60

STANDS4 Network. What Does Geheimrat Mean? // Definitions & Translations, STANDS4 Network [Электронный ресурс]. URL: www.definitions.net/definition/Geheimrat.

61

Reid C. Hilbert. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. P. 88.

62

Wiener N. I Am a Mathematician. Cambridge, MA: MIT Press, 1956. P. 96.