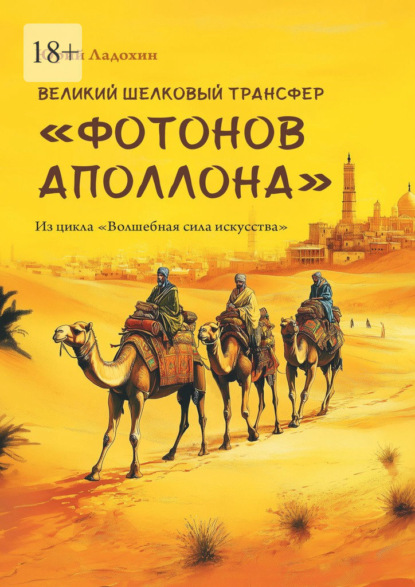

Великий шелковый трансфер «фотонов Аполлона». Из цикла «Волшебная сила искусства»

- -

- 100%

- +

© Юрий Ладохин, 2025

ISBN 978-5-0068-1926-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В одной из своих предыдущих книг – «Эдинбург – Москва. Лиловый вереск среди лип и берез» (2021 г.) – о великих изобретателях, ученых, служителях 9-ти муз России и Шотландии я задавался воросом: а могут ли встречные вихри пассионарной энергии быть настольно мощными, чтобы оказать влияние на ход мировой истории? Чтобы ответ получился недвусмысленно положительным, всмотримся только в список имен, участвующих в этих турбулентных процессах. С шотландской стороны: ученые Я. Брюс и Р. Мурчисон, промышленники Ф. Гарднер и Ч. Берд, полководец М. Барклай-де-Толли, архитектор Ч. Камерон, антрепренёр М. Меддокс, с российской: художники К. Малевич, В. Кандинский и Э. Лисицкий, режиссеры К. Станиславский и С. Эйзенштейн, композитор И. Стравинский, антрепренёр С. Дягилев.

И хотя такой обмен вдохновляющих дерзаний происходил в разные хронологические периоды (пассионарии из Шотландии несли в Россию светозарный эфир просвещения, начиная со времен Ивана Грозного, а представители русского авангарда поразили мир обжигающими выбросами смысловых протуберанцев уже в первой четверти ХХ века), вывод напрашивается один: такой взаимообогащающий бартер научными идеями, инженерными и бизнес-новациями, эстетическими прорывами несет в себе животворящий вектор прогресса человеческой цивилизации.

В новой книге, которая предлагается вашему вниманию, оптика рассмотрения пассионарных вихрей будет сужена до одного (но КАКОГО!) —феноменального по своей значимости ветроворота культурных обменов между Китаем и Европой, происходивших на верблюжьих тропах и лоцманских морских маршрутах Великового шелковой пути.

Этот поразительный по своей сущности трансфер эстетическими жемчужинами – «фотонами покровителя искусств Аполлона» – тем более уникален, что разделённые высоченными Гималаями и песками Средней Азии две великие цивилизации были отчаяннно несхожи в своих представлениях о значимости тех или иных культурных ценностей. Да какое там «несхожи»! – менталитеты двух социумов были настолько ортогональны друг другу, словно на знаменитом Кордуанском маяке во Франции установили эффективнейшую линзу Огюстена Френеля, но ограничили диапазон ее действия 180 градусами – только для своих джонок или каравелл.

Так, в традиционном Китае «литературное искусство, культивируемое политически влиятельной литературной элитой, занимало высшие ступени иерархии в культурном сообществе. На вершине стояла каллиграфия, за которой следовала живопись. Другие виды искусства, которые традиционно считались ремеслами, также приобрели престиж, поскольку они привлекли внимание литераторов во времена династии Мин (1368—1644). Среди них были вырезание печатей, книжная иллюстрация, изготовление гравюр и дизайн садово-паркового искусства. И, напротив, архитектура, скульптура и прикладное искусство – керамика, бронза, лак и мебель – никогда не достигали сопоставимого статуса» (из статьи Цинь Гои «Коллекционирование предметов искусства Китая в Англии в XIX веке» // электронный журнал Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина «Артикульт», №47, 2022 г.).

Не то Европа, например, Англия: «В Европе архитектура, которую величают как не иначе „мать искусств“, с древности занимала самое престижное положение, за ней следовали скульптура и живопись и, наконец, прикладное и декоративно-прикладное искусство. Важно отметить, что влияние китайского искусства на искусство Англии зависело от их положения в соответствующих иерархиях: чем выше статус искусства в Китае, тем меньшее влияние оно оказывало в Англии и, в целом, в Европе; и чем выше статус искусства в Англии, тем меньше восприимчива она была к китайскому влиянию» (Там же).

Фундаментальные различия двух мировосприятий очерчены, как видите, вполне явственно; но обнаруживается еще одна – нежданная особенность. Со времен открытия Америки и дальнейшей колонизации Нового Света и Африки европейцы упорно культивировали свое культурное превосходство над «дикарями», населяющими осваиваемые территории. С Китаем этот императивный гонор не прошёл: «Китайские картины на бумаге и шелке достигли Европы лишь в крайне ограниченном количестве, и большинство из них были произведениями профессиональных художников, а не произведениями литераторов, которые приходят на ум, когда мы думаем о живописи эпохи Мин и Цин сегодня. В рассматриваемый период китайские литераторы, вероятно, не считали ни необходимым, ни уместным раскрывать неискушенным глазам варваров осязаемую сущность их эстетической культуры» (Там же).

Впрочем, «варвары» – это, пожалуй, чересчур: интеллектуалы Поднебесной здесь уподобляются страдающим фанаберией древним римлянам, именно так называющих одетых в звериные шкуры и несущих, по их мнению, всякую «тарабарщину» германцев.

Может всё дело в кричащей антитезе мироощущений? – «Можно предположить, что мышление народов с алфавитным типом письменности, скорее всего, будет отличаться от мышления культур, письменность которых представлена иероглифами. Китайская культура – одна из немногих, которая сохранила с древности свою систему письма. Письменность в Китае – иероглифическая. Для такого типа письма характерна опора на визуализацию. Изначально во время развития китайской письменности каждый иероглиф представлял из себя частично изображение, частично символ. Так, даже в современном письме мы можем встретить иероглифы, которые по своему начертанию напоминают описываемый предмет – человек , гора, река» (из выпускной квалификационной работы студентки Санкт-Петербургского государственного университета Юлии Новиковой «Сравнительный анализ методов презентации историко-художественного наследия Китая на примерах Государственного Эрмитажа и Государственного музея истории религии», 2018 г.).

И тогда, что вполне закономерно, «сам по себе иероглиф представлял собой предмет для созерцания и наслаждения, что особенно заметно в культурах Китая и Японии. Подобное восприятие письменной культуры приводит к сложению искусства и каллиграфии. Последнее в результате оказывает влияние на становление живописного искусства в Китае. Картины представляют собой единство образов и каллиграфических подписей. Процесс работы над картиной во многом схож с тем медитативным состоянием, сопровождающим работу каллиграфа – многие каллиграфы забывают все заботы и даже самих себя, объединив все мысли в красоте своего искусства» (Там же).

Изысканная самоценность каллиграфии оставила свои следы не только на китайской рисовой бумаге «сюаньчжи». Иероглифы подчас становились сердцевиной национальных архитектурных объектов, таких, например, парк Ихэюань близ Пекина, где располагается летний императорский дворец: «Парковый ансамбль Ихэюаня представляет собой „сады в саду“ (по аналогии с известными изделиями китайских резчиков из слоновой кости, так называемыми „шарами в шаре“). Этот сад, именуемый Садом благодеяния и мира (Дэхэюань), был центром театральных представлений при императорском дворе во время правления Цяньлуна (XVIII в.). В общих планах китайских садов нередко угадывается рисунок иероглифа „юань“ (сад, парк). Так, например, „сад в саду“ – Сад развлечений в Ихэюане выстроен согласно каллиграфии этого письменного знака» (из статьи Евгении Завадской «Ихэюань – сад, творящий гармонию» // книга «Сад одного цветка» (под ред. Н. И. Пригарина), Москва, «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1991 г.).

Особое восхищение у посетителей парка Ихэюань вызывает то место, где традиционная китайская литература, одухотворенная живопись и изящная каллиграфия гармонично сливаются в триумвират эстетического наслаждения: «В галерее Чанлан {входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО} 273 пролета. Она тянется зигзагами по берегу озера Куньминху, связывая друг с другом павильоны и беседки, расположенные у подножия горы Ваньшоушань. Ярко-красные колонны, сине-зеленые краски орнамента, украшающего резные балки перекрытия, дополняются расписными панелями с изображениями пейзажей, жанровых сцен, иллюстрирующих классическую китайскую прозу, и с великолепной каллиграфией кисти Цяньлуна. Между пролетами размещены резные беседки (тин), где можно отдохнуть, утолить жажду. С древности в Китае существовало предписание, согласно которому на каждой десятой ли (примерно через пять с половиной километров) строили беседку (тин)» (Там же).

И неудивительно, что художественные новации китайских мастеров садового искусства со временем стали источником вдохновения и для их западных коллег: «В парке, предназначенном для воплощения гармонии, естественно, должна была существовать особая форма разрешения, преодоления противостояния различных сил – движения и покоя, света и тьмы, искусственности и естественности. И такой элемент в образной структуре Ихэюаня есть – это особый характер теней, отбрасываемых строениями и деревьями (тень есть знак силы инь). Зыбкая тень от ивы, прозрачная тень в галерее Чанлан, легкий теневой узор от оконных переплетов создают в парке особую атмосферу единства тьмы и света, их свободного перетекания друг в друга. И это очень скоро было воспринято последователями китайских мастеров на Западе: в английских пейзажных садах стали высаживать иные, чем в регулярных парках, деревья – с пышной, „рыхлой“ кроной, отбрасывающие легкую, кружевную тень» (Там же).

Так на караванных тропах Великого шелкового пути постепенно (иногда, правда, с задержкой в целое тысячелетие) сплеталось тончайшее, но прочное совместное кружево эстетических новаций.

Культурные мосты наводились шаг за шагом, но с разной скоростью: то неторопливой походкой увальня Дадли Дурсля из «Гарри Поттера», то размашистой поступью добродушного Гулливера. Вот они – значимые даты: XIII век – в Англии появилась первая европейская вышивка по шёлку; 1477 г. – в Нюрнберге вышло первое печатное издание книги Марко Поло о путеществии в Китай – «Книга о разнообразмм мира»; конец XVII века – появилась первая европейская мебель в китайском стиле; 1707 год – в Саксонии изобретён первый тонкостенный европейский белый фарфор, подобный китайскому; 1723 год – иезуит Джузеппе Кастильоне, приехавший в Поднебесную для миссионерской деятельности, стал первым европейским художником, который написал картину на тему Китая; 1762 год – в ботанических садах Кью (Суррей, теперь в черте Большого Лондона) появилось первое европейское архитектурное сооружение в китайском стиле – Большая пагода.

Убаюкивающе размеренное адажио процесса взаимовлияния культур двух великих цивилизаций подчас обретало формы фантасмагорического видения путников неспешного верблюжьего каравана из Чанъаня в Самарканд, где конечным пунктом значился не «Вечный город», а Рожденственская звезда, в свое время осветившая путь Каспара, Мельхиора и Валтасара.

Да и то – лишь в конце XIX – начале ХХ века – то есть спустя пятнадцать столетий после начала «золотого века» Великого шелкового пути – в палитре европейских мастеров появились отчетливые оттенки самого влиятельного направления китайской живописи – Чань. В нем непосредственно воплощалась буддийская идея создания мира сознанием. Отображенная на холстах и свитках природа являлась взору не как следствие чувственного восприятия, а как проекция высвеченного сознанием внутреннего мира художника.

Влияние художественных находок китайских мастеров сильнее всего, пожалуй, чувствуется в работах постимпрессионистов и фовистов. Искусствоведы считают, что «о творчестве Винсент Ван Гога и Анри Матисса можно говорить как о явлении, серьезно связанным с Чань. Главная задача заключается не в том, чтобы ловко рисовать объективные вещи в реалистической или импрессионистской манере, а в том, чтобы бесформенное „я“ выразило само себя свободно и субъективно. Произведения Ван Гога и Матисса, как и искусство чаньских мастеров, отличает естественность – свойство, которое было относительно редким в искусстве первой половины XX века» (из статьи Елизаветы Ципры «Традиционная живопись как отражение китайского менталитета», 15.06.2020).

Особенно глубоким эстетическое восприятие новаций Чань оказалось у нидерландского живописца: «В Сен-Реми художник пишет картину «Ветка цветущего миндаля», в которой весь образный строй, линейный рисунок, композиция и цвет близки работам старых китайских мастеров. В картине «Кипарисы», где одновременно сияют солнце и луна, исследователи справедливо связывают с древней космогонией «Книги перемен», с пантеистическим осмыслением мира в метафизике Чань. Расположение мазков и их ритм в картине «Поле пшеницы» по своей манере тождественны характеру штрихов, которые изображают волны, в свитке чаньского мастера XIII столетия Ли Суна. А рисунок Ван Гога «Подводный мир» в своей технической манере аналогичен свитку «Рыбы» художника школы Чань Чжоу Чжи-маня (XV в.)» (Там же).

В этом бескомпромиссном состязании ярких художественных обретений европейцы не могли не ответить. Прозорливая Клио выбрала для роли ученика самого восприимчивого и утонченного: «Линь Фэнмянь родился в 1900 году в Гуандуне в последние годы существования императорского Китая. Отец художника тоже занимался живописью и каллиграфией, и Линь Фэнмянь рано проявил талант к рисованию. В девятнадцать лет он выиграл финансируемую государством стипендию для обучения во Франции в 1919 году, где открыл для себя постимпрессионизм, фовизм и примитивизм. Затем, благодаря поддержке друзей, он посетил Германию, где проникся творчеством дадаистов и экспрессионистов, в том числе и социальной критикой, сквозившей в их картинах и коллажах» (из статьи Софьи Егоровой «Почему художник Линь Фэнмянь уничтожил свои работы: Надежды и трагедии революционера китайской живописи», 20.02.2025).

Совершенно потрясенный новаторскими полотнами французских и немецких живописцев, «Линь вернулся в Китай в 1926 году как пророк модернизма. Картины Линя «Дама у вазы» и «Дама, играющая на пипе» демонстрируют влияние двух художников, с которыми Линь познакомился в Париже: Анри Матисса и Амадео Модильяни. Многочисленные картины Матисса с дамами в интерьерах, с тонкой манерой письма и декоративными мотивами, должно быть, очаровали Линя. Портреты Модильяни в виде масок, вдохновлённые этрусской резьбой, также явно произвели на него впечатление. Квадратный формат картин «Дама с вазой» и «Дама, играющая на пипе» озадачивал некоторых азиатских зрителей, привыкших к горизонтальным и вертикальным полотнам на свитках, популярным во времена династии Сун (960—1279 гг.)» (из статьи Джона Сида «Линь Фэнмянь: оригинальный китайский модернист, нестандартный мастер туши и красок», 14.10.2024). Выбор дочери Зевса и богини памяти Мнемозимы оказался безупречен: в 1928 году Линь Фэнмянь основал Национальную академию искусств (ныне Китайская академия искусств).

И это лишь несколько примеров нежданных, но, по сути, вполне закономерных вспышек-соприкосновений эстетических новаций китайских и европейских пажей девяти муз. И таких примеров вспышек в этой книге будет немало. Уж никак не меньше всполохов-взрывов основных персонажей грандиозных фейерверков на китайский Новый год: Длинного дракона, сулящего удачу и успех; листовок Fei, предрекающих мир и надежду; взрывающихся бамбуков Baozhu, обещающих богатство и процветание. Мы же ждем от очищающих огней художественных новаций предпосылок для вздохов восхищения и радости от внезапно открышейся красоты…

Итак, в ПУТЬ – по караванным тропам Великого шелкового пути, ставшего первопричиной и сердцевиной невиданных культурных обменов между Китаем и Европой.

Глава 1. Великий шелковый путь – главная цивилизационная дорога в истории человечества

1.1. От «крылатых» лошадей Давани – к первым караванам Шелкового пути

Согласно скандинавской саге, датский конунг Эйрик Путешественник во второй половине VIII веке искал Одаинсак – мифические сады бессмертия, которые, по преданию, находились где-то на Востоке. Искал вечную жизнь, а обрёл нетленную славу, став первооткрывателем пути «из варяг в греки». Пути, по которому из Скандинавии вывозили железо-сырец, моржовую кость, изделия из китовой кожи; из Северной Руси направлялись в южные края меха соболей, куниц и выдр, льняные ткани, лес и мёд; из Византии же шли в обратном направлении вина, пряности, ювелирные и стеклянные изделия, дорогие ткани. Пути, который стал ключевой осью, вокруг которой складывалась и укреплялась Древняя Русь.

За десять столетий до этого, в II веке до н.э. древнекитайский чиновник Чжан Цянь отправился с опасной дипломатической миссией к кочевникам из племени юэчжей, чтобы убедить их стать союзниками китайской империи Хань в борьбе с северными кочевниками сюнну. Он не гнался за чем-то несбыточным (вроде призрачных садов бессмертия), но то, что увидел, сильно перевернуло представление китайцев о соседних землях.

Только в Ферганской долине посланник императора побывал в более чем 70-ти зажиточных городских поселениях с высокоразвитым ремесленичеством и земледелием: «Чжан Цянь стал первым китайцем, который побывал в Средней Азии – в Согдиане и Бактрии (на территориях современного Узбекистана, Таджикистана и Афганистана). Там он узнал, каким огромным спросом пользуются китайские товары, и увидел много вещей, о которых китайцы не имели представления. Вернувшись в Китай, он представил императору доклад о выгодах прямой торговли между Китаем и государствами Средней Азии» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути, 09.01.2018).

Чжан Цянь не ждал чудес и диковин, но были и они. Возвратившись в Китай, он рассказал императору о невероятных «крылатых» лошадях государства Давань в Ферганской долине, не идущих ни в какое сравнение с мелкими китайскими лошадками. Император тут же захотел иметь этих «небесных аргамаков», так как обладание ими давало огромные преимущества в борьбе против кочевников. Вскоре в Среднюю Азию были отправлены посольства. Среди прочих даров они везли китайский шелк.

И хотя Чжан Цянь «не смог добиться от контролировавших Бактрию юэчжей военной помощи в борьбе с сюнну, собранные им сведения были признаны исключительно важными. В 123—119 до н.э. китайские войска самостоятельно нанесли поражение сюнну, обезопасив путь из Китая на запад. Именно с конца 2 в. до н.э. можно говорить о функционировании Великого шелкового пути как сквозного маршрута, соединившего все великие цивилизации Старого Света – Китай, Индию, Ближний Восток и Европу. Эта огромная система караванных путей просуществовала более полутора тысяч лет – много дольше, чем другие дальние сухопутные торговые пути (как, например, путь «из варяг в греки» {действовал 4,5 столетия}» (Там же).

Сам термин «Великий шелковый путь» (Great silk road) «вошел в историческую науку в конце 19 в., после публикации в 1877 немецким историком К. Рихтгофеном книги „Китай“» (Там же).

Между тем, отметим, что «Шелковый путь» – название вполне условное, только потому что среди множества перевозимых по нему товаров самым известным был шелк. И, кроме того, надо понимать, что «это не одна конкретная дорога, но три разных маршрута:

1) южный сухопутный путь из Китая через Бактрию или Согдиану (Самарканд), а также через парфянский торговый центр Мерв в Экбатану, Селевкию-на-Тигре и в Сирию;

2) северный путь из Китая через степи Средней Азии, Южный Урал в Северное Причерноморье;

3) морской путь, соединяющий страны Индии и Юго-Восточной Азии через Индийский океан с Аравией, Персидским заливом и Египтом» (из статьи Валентины Мордвинцевой «Сколько времени занимала доставка товара по Великому шелковому пути?», 30.06.2021).

Для такого серьезного проекта, как межконтинентальная торговля, конечно, нужно было надежное средство передвижения. Понятно, что самые романтичные могли рассматривать в качестве приоритетной кандидатуры легендарного крылатого коня первого китайского императора Цинь Шихуанди, который по легенде, проскакал за один день больше 6000 километров – обозначив всю Великую Китайскую стену. Там, где копыто коня касалось земли, возникали сторожевые башни.

Однако более практичные (их было большинство) остановили свой выбор пусть и не столь стремительном, но зато испытанном на многих переходах истинном «корабле пустыни»: «Верблюды отличаются исключительной выносливостью и могут перевозить тяжелые грузы на расстояние до 40 км в день. Как известно, горбы верблюдов имеют вполне конкретный функционал: в них хранится до 40 кг жира, который дает животному легендарную способность преодолевать до 160 км по пустыне без воды. Верблюды редко потеют даже на жаре, благодаря чему могут долго сохранять всю поглощенную жидкость. Пустынные растения содержат достаточно влаги, чтобы позволить верблюду прожить без воды несколько недель» (из статьи Евгении Жилиной «Корабли пустыни: как раньше использовались верблюды, и что изменилось сегодня», 06.12.2022).

Но и просто незаменимой тягловой силой верблюда не назовешь. Бактрианы и дромедары занимают такое важное место в культурах обитателей Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии, что востоковед XIX столетия Джозеф фон Хаммер-Пургсталль в свое время записал 5774 арабских слова, связанных с верблюдами, включая не менее 30 слов, обозначающих только верблюжье молоко.

Так что, пожалуй, большинство, кто слышал о Великом шелковом пути, сразу представляют себе сильно рискующих своим имуществом и даже жизнью торговцев, неспешную поступь верблюдов, нескончаемые песчаные барханы, защищенные глинобитными стенами караван-сараи. Но и морские перевозки в те времена были начинаниями, далеко не гарантирующими положительный результат: «Морское плавание в древности было каботажным – то есть плавали вдоль побережья. Длительность этих маршрутов мы знаем благодаря периплам. В этих руководствах по навигации подробно описаны береговые линии, расстояния между населенными пунктами и их последовательность, характер и привычки местного населения, а также как оно относилось к чужестранцам.

Описание акватории от современного Красного моря до восточных районов Индии имеется в «Перипле Эритрейского моря». Этот путь сопровождался многими трудностями и рисками, главными из которых были штормы и нападения пиратов. В древности ни одна попытка совершить полное непрерывное плавание вокруг Аравии не увенчалась успехом, поэтому товары, шедшие из Китая в Европу, в промежуточных пунктах перегружали на другие суда. Могло пройти несколько лет, прежде чем китайские товары попадали на европейские рынки» (Там же).

Многие ученые называют Великий шелковый путь (ВШП) главной цивилизационной дорогой в истории человечества. И в этом, на мой взгляд, нет никакого преувеличения. Уникальность ВШП можно подтверждить множеством фактов. Вот только три основных.

Во-первых, Великий Шелковый путь являлся самым длинным наземным торговым маршрутом в истории. Протяженность его наземного караванного маршрута составляла, по разным сведениям, от 6,4 тысяч (по данным Britannica и nationalgeographic.org) до 10 тысяч километров.

Во-вторых, Шелковый путь проходил по современной территории более 40 стран. Начальной точкой Шелкового пути был город Чанъань – древняя столица Китая. Сейчас на этом месте находится город Сиань. Самой Западной точкой можно считать Валенсию (Испания). В настоящее время в этом городе расположился главный европейский архив шелка.

В-третьих, Шелковый путь во многом изменил ход истории – скачок в развитии военного дела произошел благодаря пороху, изобретенному в первом тысячелетии н.э. в Китае, и затем продававшемуся по всей Европе.

Но, что удивительно, специалисты ЮНЕСКО как-то не слишком спешили включать Великий шелковый путь в Список всемирного наследия. Под номером один среди исторических дорог человечества был отмечен знаменитейший (правда, тут не поспоришь!) объект, расположенный в Европе: «Первым номинантом Списка можно назвать „Дороги в Сантьяго-де-Компостела“, включение в Список всемирного наследия которых было осуществлено по предложению Испании в 1993 году. Здесь, в столице испанской провинции Галисия, в кафедральном соборе захоронены останки апостола Иакова, и город с раннего средневековья стал одним из наиболее значимых паломнических объектов католического мира. Объект Всемирного наследия включает дорожную сеть четырёх маршрутов христианских паломников к этой святыне общей протяженностью около 1500 км» (из статьи Павла Шульгина и Ольги Штеле «Исторические пути и дороги как объект культурного наследия» // журнал «Наследие и современность», том №1, №2, 2018 г.).