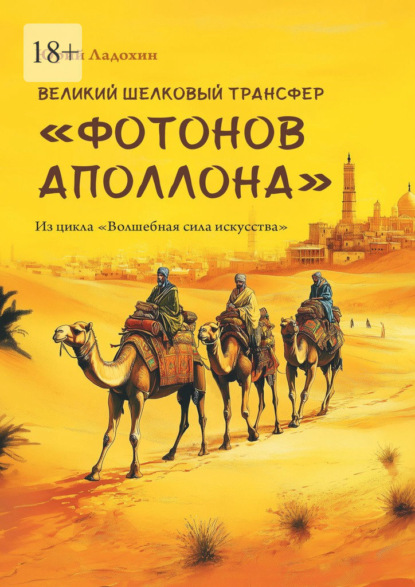

Великий шелковый трансфер «фотонов Аполлона». Из цикла «Волшебная сила искусства»

- -

- 100%

- +

Оружие, военная техника, книгопечатание, медицина – лишь скромный перечень сфер новаций, где китайские инженеры и ученые были мировыми лидерами: «Через Китай пришли в Европу из Великой Степи стремена, помогающие держаться в седле, без которых средневековые рыцари не смогли бы, сверкая доспехами, мчаться на помощь благородным дамам, попавшим в беду. Тогда не наступил бы век рыцарства. Не изобрели бы в Китае пушки и порох, не появились бы и пули, пробивавшие доспехи и покончившие с рыцарскими временами. Без китайской бумаги и приспособлений для печати в Европе еще долго бы переписывали книги от руки. Не было бы и широкого распространения грамотности. Подвижной шрифт изобрел вовсе не Иоганн Гуттенберг, не Уильяму Харви принадлежит открытие кровообращения, не Исаак Ньютон открыл первый закон механики. До всего этого впервые додумались в Китае» (Там же).

Казалось бы, какое дело могущественному правителю до каких-то «нелепых» поделок и «безумных» чертежей средневековых самоделкиных? Но китайская философия достижения гармонии и нужды экономики диктовали своё: «Значительную роль в китайской культуре сыграл даосизм, с которым тесно связано развитие науки и техники традиционного Китая. Еще более фундаментальным фактом является то, что китайское общество было аграрным, а централизованная бюрократия прежде всего должна была решать сложные технические задачи, связанные в первую очередь с ирригацией и охраной водных ресурсов. Поэтому высоким статусом обладали астрономия (значимость календарных расчетов и астрологических верований), математика, физика, гидротехника в их инженерных приложениях. В общем централизованный феодально-бюрократический тип социального строя на ранних стадиях благоприятствовал развитию наук» (Там же).

Теперь немного о религии и проблесках озарений мысли. Вера дарит надежду и порождает сострадание, но в период Средневековья в Европе она порой сеяла косность и филистерство: «В то время как мусульманский мир наслаждался инновациями, прогрессом и новыми идеями, большая часть христианской Европы, ввергнутая во тьму, была буквально парализована из-за отсутствия ресурсов и недостатка любопытства. Святой Августин был враждебно настроен к разного рода исследованиям. „Люди хотят знать только ради самого знания, – писал он пренебрежительно, – хотя это знание не имеет для них никакой ценности“. Любопытство, по его мнению, было не чем иным, как болезнью» [Франкопан 2019, с.145].

Это сейчас слово «фундаментализм» некоторые европейские эксперты пытаются крепко-накрепко прикрепить к категории «мусульманство». Во времена Ричарда Львиное Сердце всё было ровно наоборот: «Это презрение к наукам и ученым озадачило мусульманских исследователей, которые очень уважали Птолемея и Евклида, Гомера и Аристотеля. Многие из них даже не сомневались, кого следует в этом винить. Древние греки и римляне, как писал историк аль-Масуди, позволили наукам процветать, а затем они приняли христианство. Науку победила вера. Фундаменталистами были не мусульмане, а христиане» [Там же, с.145].

Плотную занавесь сутан и амиктов мог преодолеть только человек, наделенный природной любознательностью и редкой сметливостью. В 1477 году он стал известен Европе после выхода его «Книги о разнообразии мира»: «Если говорить о заимствовании технологий, считается, что китайский компас впервые привез в Европу Марко Поло. Кстати, в Китае это изобретение использовалось не в походах по незнакомой местности, а для того, чтобы выбрать правильное место захоронения по фэншуй. Китайская бумагомольная мельница пришла в Испанию, в город Хативу, в начале XI века – через арабов. А Марко Поло доставил ксилографические доски для печати, которую открыли в Китае задолго до Гутенберга. Благодаря Поло в Европе узнали о концепции бумажных денег» (из статьи Варвары Рудаковой «Открытие поднебесной» // портал «Историк», №110, февраль 2024 года).

На путях Великого шелкового пути, проходящих через Центральную Азию, нашлись и такие товары, без которых невозможны были бы такие живописные шедевры Ренессанса, как «Сотворение Адама» (1512 г.), «Мона Лиза» (1506 г.), «Сикстинская Мадонна» (1513 г.), «Ассунта: Вознесение Девы Марии» (1518 г.): «Оказалось, что специи – главный инградиент для пигментов, используемых в живописи. Очень часто такие пигменты называли oltremare de venecia, или венецианские товары. В их число входили ярь-медянка (дословно – греческий зеленый), киноварь, пажитник, свинцово-оловянный желтый, жженая кость и заменитель золота, известный как сусальное золото. Самым продаваемым из них был глубокий синий, который получали из лазурита, добываемого в Центральной Азии. Представители золотого века европейского искусства – Фра Анджелико и Пьерра делла Франческа в XV в., а затем такие художники, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Тициан, – своей возможностью использовать цвета, полученные из этих пигментов, во многом обязаны расширению контактов с Азией, с одной стороны, и повышающейся покупательной способности, чтобы платить за них, – с другой» [Франкопан 2019, с.265—266].

1.4. «Уживались мирно…». Религии на Шелковом пути

Удивительно, но Великий шелковый путь оказался не только дорогой взаимовыгодной торговли, обмена знаниями и технологиями, но и толерантного отношения к различным религиям и верованиям.

Вот мнение на этот счет профессора Пекинского университета, одного из крупнейших специалистов по средневековой истории Китая: «Шелковый путь был каналом распространения многих религий. В примыкавших к нему городах и поселках существовали „три иностранные религии“ {зороастризм (огнепоклонство), несторианство и манихейство}, буддизм и даосизм. Сегодня чаще можно наблюдать борьбу двух религий за влияние в одном городе, приводящую к ожесточенным столкновениям, – так, например, происходит в Иерусалиме. Однако на историческом Шелковом пути разные религии обычно уживались мирно. Некоторые изображения и древние тексты даже включают в себя элементы нескольких религий. Так, в буддийских монастырях в Юйтяне статуя Будды Шакьямуни часто занимает центральное положение, по обе стороны от нее располагаются статуи других будд, а ниже – фигуры местных божеств, некоторыми чертами напоминающие зороастрийских. Если бы проезжающий через этот регион согдийский {центральноазиатский} купец зашел в такой монастырь, он принял бы эти изображения за зороастрийские, хотя фактически они давно уже вошли в буддийский пантеон» [Жун 2021, с. 11].

Да что там мирное сосуществование… Делались даже утопические попытки максимального сближения вероучений, основанных Христом и Буддой, и создания единой Священной книги: «Тексты, датированные началом VII в., описывают, как священнослужители трудились в поте лица, чтобы согласовать свои идеи с буддистскими, если не в виде выжимки, то, по крайней мере, в виде отдельных, упрощенных идей. Образ Святого духа, как писал один из миссионеров, добравшихся до Китая, абсолютно соответствовал тому, во что уже верили местные: „Все воплощения Будды витают повсюду с порывами ветра (так же как и Святой дух), и нет в целом мире места, куда ветру нет доступа“… Были предприняты попытки кодифицировать слияние буддистских и христианских идей, создавая новое Евангелие, которое было способно просто и доступно объяснить сложные догмы и в то же время содействовало дальнейшему продвижению христианства в Азии» [Франкопан 2019, с. 93].

Хотя почему же сразу – утопические? Кое-где позиции церковнослужителей, боголюбивых живописцев и ваятелей сблизить удалось: «Поскольку религии постоянно взаимодействовали, они неизбежно перенимали друг у друга некоторые черты. Хотя отследить такие заимствования очень сложно, можно заметить, что нимб стал общей чертой для индуизма, буддизма, зороастризма и христианства как средство выражения в изобразительном искусстве. Так показывалась связь между земным и небесным, нимб выступал маркером божественного сияния, которое немало значило во всех указанных религиях. Прекрасный памятник в Таки-Бустане (современный Ирак) изображает правителя верхом на лошади в окружении крылатых ангелов и с нимбом над головой» [Там же, с. 90].

Политический хаос в китайском Средневековье иногда можно без обиняков приравнять к эпатирующей любого чужака нестабильности погоды в горной Шотландии.

Примеров не счесть. Вот только самые недюженные. В конце II и начале III веков в стране возник феномен Троецарствия. С 291 по 306 год произошёл мятеж восьми ванов; это была борьба разных линий дома Сыма за влияние на бессильного императора. В IV—VI веках север страны становился ареной вражды быстро сменяющих друг друга царств и мини-империй, основывавшихся, как правило, некитайскими племенами и народами. В 907 году после низложения последнего императора династии Тан в Китае наступил период хаоса, когда армия самостоятельно смещала неугодную им власть и ставила новых руководителей.

В этих условиях, во многом благодаря религиозным центрам, удавалось как-то сохранять культурные ценности: «В период китайского средневековья буддийские храмы и монастыри, вне зависимости от размеров, зачастую играли роль культурных центов в регионе… В этих храмах была собрана серия буддийских текстов, конфуцианские и буддийские каноны, а также литературные произведения. В то время как правительственные учебные заведения находились в упадке, школы при этих храмах часто брали на себя задачу по предоставлению начального конфуцианского образования. В них было накоплено богатство, состоящее, в том числе, из памятников материальной культуры: золотые и серебряные сосуды, картины на тканях и шелках, росписи, скульптуры, изделия из шелка, красители и прочее» [Жун 2021, с. 245].

Однако религия не только помогала сохранять для истории ценные трактаты мудрецов, поэтические шедевры, изысканные миниатюры, но – вот это сила веры! – дарила надежду на справедливый суд пусть не здесь на земле, но на небесах точно: «Когда армии династии Тан завоевали Турфан в 640 году, местный правовой кодекс претерпел значительные изменения. Из раскопанных документов известно, что жители Турфана верили, что загробный суд происходит в точной аналогии с земным. Например, один чиновник низкого ранга был захоронен вместе с четырнадцатью долговыми контрактами, по которым должники не выплатили ему деньги (поскольку, если бы ему вернули эти долги, он должен был порвать эти бумаги). Люди возносили молитвы к своим загробным судьям с просьбами позаботиться о справедливом суде над только что умершим родственником или удостовериться в том, что суд был справедливым» (из статьи Валери Хансена «Шелковый путь», 19.08.2016).

Но законы, которые действовали на территориях, где проходил Шелковый путь, были не настолько слабы, чтобы можно было надеяться только на волю Всевышнего. Иногда юридическая практика была построена как вполне разумная система, охраняющая интересы граждан: «Из документов, написанных на согдийском языке – самом значимом языке Шелкового пути, сохранилось только около сотни документов. Самое большое собрание документов, найденное на Калаи-муг, на территории современного Таджикистана, включает подробный брачный контракт, который предполагал, что молодая пара – при этом не только мужчина, но и, как ни странно, женщина – могла подать на развод с последующим разделом имущества. Столь уважительное отношение к закону жителей областей, где проходил Шелковый путь, помогало представителям разных культур, религий и языков регулировать общий быт и сожительство» (Там же).

1.5. Расцвет и закат Великого шелкового пути

«Золотой век» Великого шелкового пути наступил в VII веке н.э. с приходом к власти в Китае династии Тан. Век именно «золотой», так как в Европу в поистине грандиозных объемах завозились главные китайские сокровища: шелк – «мягкое золото», фарфор – «белое золото», «королева всех видов бумаг» – сюань, бумага, которая может храниться тысячи лет без выцветания и ценится на вес золота.

В эпоху династии Тан, «ведя с переменным успехом войны с кочевыми племенами, китайцы поставили под свой контроль почти всю Среднюю Азию, до Самарканда и Бухары. Этот период (7 – первая половина 8 вв.) многие называют периодом наивысшего расцвета трансевразийской торговли» (из статьи Давида Смелянского «История и развитие Великого шелкового пути», 09.01.2018).

Далее «в первой половине 8 в. все западные трассы Великого шелкового пути попали под контроль Арабского халифата. Попытка китайцев сохранить контроль над Средней Азией провалилась: в Таласской битве 751 арабы разбили китайскую армию. С этого времени и до конца функционирования Шелкового пути караванную торговлю почти полностью монополизировали мусульманские и еврейские купцы. Китай не смог сохранить контроль даже над восточным участком пути, сперва попавшим под контроль тибетцев (в конце 8 в.), а в 9 в. захваченном кочевниками киданями. Дробление контроля над торговыми путями и частые войны за его передел вели к ослаблению торгового пути» (Там же).

Последний взлет Великий шелковый путь «пережил в 13—14 вв. Покорив в 1210—1250-е страны от Китая до Руси и Ирана, монголы смогли на полтора столетия обеспечить единый режим контроля на практически всем протяжении евразийских торговых путей. Хотя после смерти Чингисхана его империя быстро распалась, государства чингисидов образовали «квартет империй». Шелковый путь контролировали четыре империи – империя Юань в Китае, среднеазиатская империя (Джагатайский улус), иранская империя Хулагидов и Золотая Орда в Прикаспии и Причерноморье. Эти государства оспаривали друг у друга отдельные участки торговых путей (так, Закавказье стало ареной постоянной борьбы ханов Золотой Орды с иль-ханами Ирана). В целом же правители обычно стремились обеспечивать безопасность купцам независимо от их веры и национальности (Там же).

Затем, образно говоря, караваны верблюдов постепенно скатывались с барханов вниз: «Во второй половине 14 в. Великий шелковый путь вошел в состояние упадка. „Квартет“ монгольских империй распался на множество враждующих друг с другом государств. Попытка Тимура (Тамерлана) вновь объединить основные евразийские торговые маршруты в рамках своего государства дала лишь временный эффект. В сложившейся в 1370—1380-е империи Тимура купцы, следующие по южной дороге, вновь получили надежную защиту. Однако во время походов против Золотой Орды в 1389—1395 Тимур практически стер с лица земли все торговые города Прикаспия и Причерноморья, в результате чего северная дорога была заброшена. Потомки Тимура не смогли впоследствии сохранить централизованное среднеазиатское государство, поэтому южная дорога также почти перестала функционировать» (Там же).

Немаловажным фактором заката караванной торговли на маршрутах Шелкового пути стало «развитие технологий мореплавания, к примеру, строительство трех и четырехмачтовых судов в XV в. (что ввиду их вместительности позволяло совершать продолжительные плавания), развитие навигационных приборов и, к примеру, использование (с конца XV в.) астролябии для определения широты местоположения корабля. Грузоподьемность морских судов намного превышала грузоподъемность верблюжьих караванов. Важным обстоятельством является и то, что морской путь с востока на запад был не только короче, но и намного безопаснее, поскольку пролегал вдали от ведущих междоусобные войны ханств и кочевых племен, нападающих на караваны и облагающих товары непомерной „таможенной данью“» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).

Т.е. политическая нестабильность и развитие мореплавания, но не только эти причины: «Происходили и изменения в торгово-экономической политике европейских стран. С XV в. большое распространение здесь принимают идеи меркантилизма, основным содержанием которых является увеличение притока/уменьшение оттока золота за пределы европейских стран в результате увеличения положительного сальдо платежного (торгового) баланса страны. А это, в свою очередь, как считали меркантилисты, может быть достигнуто только в результате роста экспорта товаров и сокращения их импорта. Именно поэтому, к примеру, импортозамещение шелка, то есть собственное его производство в Европе и сокращение его импорта хорошо вписывалось в политику меркантилизма. Нельзя забывать и о начавшейся перестановке сил в борьбе за мировое лидерство, об экономическом возрождении Европы, достигшем пика с изобретением парового двигателя, и промышленной революции XVIII в.» (Там же).

Глава 2. «Китайская вуаль», которая завоевала весь мир. Шелк

2.1. «Вышитые золотом знамена стали первыми шелками, которые когда-либо видели римляне»

Платье из шелка на элегантной даме, да еще с затейливой вышивкой из цветов и птиц, думается, практически всегда зажигает бикфордов шнур в мужском сердце, который завершается взрывом комплиментов и вспышкой искрометных острот.

И такое – особое – отношение к одежде из шелка наблюдалось издревле, еще до Рождества Христова: «В Риме шелк начали носить в 46 г. до н. э., но чрезмерное употребление очень дорогой ткани считалось аморальным. В 16 г. до н. э. Сенат особым указом запретил людям „бесчестить себя, одеваясь в шелк“» (из статьи И. Никитенко «Великий шелковый путь – культурное наследие», 28.09.2024).

Чрезмерный упор на моральный аспект проблемы был вовсе не случаен: импорт китайского шёлка привёл в результате к такому огромному оттоку золота из Рима, что шёлковая одежда стала восприниматься как символ декаданса и безнравственности: «Я вижу одежду из шёлка, если материю, которая не прикрывает ни тело, ни даже порядочность, можно назвать одеждой. Несчастные служанки трудятся, чтобы неверную жену можно было увидеть сквозь её тонкое платье, так что любой посторонний или иностранец становится знакомым с телом жены ничуть не хуже мужа» (Луций Анней Сенека «Декламации», т. I).

Но первое знакомство жителей Вечного города с шелком произошло отнюдь не на ежегодном праздновании Матроналий 1 марта, когда замужние женщины облачались в лучшие одежды и с благоухающими венками на головах шествовали к храму Юноны Луцины.

Всё произошло, так сложилось, под знаком Марса: «Первая встреча римлян с этой тканью не увенчалась особой славой. Марк Мициний Красс, член триумвирата, консул и римский наместник в Сирии, мечтал пройти по стопам Александра Македонского и повторить его победы на Востоке. В 53 г. до н.э. он повёл семь легионов через Ефрат в бой против парфян. Однако не весть о победе или смятение по поводу поражения произвели фурор в Риме, а совершенно случайное событие, а именно – открытие шёлка. Оно было связано с поражением легионов. Парфяне во время сражения для видимости обратились в бегство для того, чтобы затем молниеносно развернуться в седле и осыпать преследующих легионеров дождём из стрел – это был знаменитый парфянский выстрел. Кроме того они неожиданно развернули огромные, светящиеся и переливающиеся на солнце знамена, напугав солдат настолько, что они сдались. Это стало одним из самых тяжелых поражений Рима. А вышитые золотом знамена стали первыми шелками, которые когда-либо видели римляне» (из статьи Рисолат Усманалиевой «Великий шелковый путь» // журнал «Наука XXI века», №4, 2018 г.).

Между тем римляне и их соседи по континенту понятия не имели, откуда берется этот неведомый и такой притягательный материал: «В Европе считали, что шёлк растет на деревьях и что только китайцы знают секрет этой культуры. В период правления Августа Рим платил за китайский шёлк шерстяными товарами, специями и стеклянными изделиями. У китайцев же не было ни малейшего намерения опровергать легенды подобного рода, чем они обеспечили себе монополию и экспорт этой дорогостоящей ткани. Парфяне, через территорию которых осуществлялась торговля, точно так же не видели повода для того, чтобы распространять что-либо о технических аспектах изготовления шёлка, однако получали из торговли им значительную прибыль, как и многие последующие династии, через земли которых проходили шёлковые пути» (Там же).

Что до подлинной истории появления шелка в Китае – ее вряд ли найдешь в летописях или древних свитках. Придется довериться наиболее распространенной легенде: «Жена Великого желтого императора Ши Хуан-Ди – Лэй Цзу во время чаепития сидела под кроной тутовника, когда внезапно – как ей показалось – прямо с неба, в чай упал кокон шелкопряда. Императрица извлекла его из чаши, кокон стал разматываться, и взволнованная женщина увидела длинную нить – волокно для пряжи. За это императрица была наречена «Божеством шелка». И с тех пор по праздникам в ее честь на алтари храмов приносились в дар коконы шелкопряда» (из книги Екатерины Докашевой «Великий шелковый путь. Полная история» // Москва, ООО «Издательсво «АСТ», 2020 г.).

Если смотреть на беспристрастную линейку мирового исторического хронометража, можно с определенной вероятностью определить, что появление китайского шелка совпадает, например, с периодом возведения в Древнем Египте (III тысячелетие до н.э.) архитектором Имхотепом пирамиды Джосера: «Согласно историческим данным и археологическим раскопкам коконы тутового шелкопряда и их свойства были знакомы китайцам уже почти пять тысяч лет назад. Шелк был окружен в Китае самым настоящим почитанием. В стране существовали священные тутовые рощи и совершались жертвоприношения божествам шелковичного червя. Основным центром шелководства был Ханчжоу. Сезон шелководческих работ открывался весной и длился полгода. О высоком статусе всего, что связано с шелком, говорит тот факт, что открывала этот сезон сама императрица» (Там же).

2.2. Почему шелк дал название важнейшему торговому пути

Почему ключевой для Средневековья торговый путь между Востоком и Западом не назвали, к примеру, фарфоровым? – Ведь «в XVII и XVIII веках увлечение китайским фарфором достигло в Европе необычайных масштабов. За это время было продано более 70 миллионов предметов. Клиенты были везде – от Лиссабона до Лондона. Английские аристократы, члены королевской семьи покрывали „белым золотом“ дворцовые стены, полы, потолки. Польский король Август Сильный был увлечен настолько, что собрал прекрасную коллекцию из 30000 предметов» (из статьи Павла Романютенко «Как китайский фарфор произвел фурор и изменил мировую экономику», 21.11.2020).

Или – «бумажным» – что было тоже небезосновательно. Некоторые историки утверждают, что «шелк не являлся самым важным из товаров. Бумага, изобретенная в Китае в II веке до нашей эры, гораздо больше ценилась в Европе и исламских странах, тогда как металл, специи и стекло были товарами той же категории, что и шелк» (из статьи Валери Хансена «Шелковый путь», 19.08.2016).

Правда вначале бумага проникала на Запад с поистине «черепашьей» скоростью: «Путь бумаги в Европу из Китая описывается французским ученым Авенелем так: «Она пришла из Китая очень медленным путем, со средней скоростью, может быть, сто верст в сто лет. Народы Центральной Азии, потом арабы, потом египтяне подвозили ее выделку все ближе к нам. В 650 году ее видели в Самарканде; в 800-м – встречали в Багдаде; в 1100 году она дошла до Каира. Затем она проходит по берегу Африки, переплывает через Средиземное море и долго не переходит Лангедока (Южная Франция) «» (из статьи Николая Дубины «Об истории изобретения и распространения бумаги», 02.04.2025).

Англичане (если бы спросили их) доминирующим товаром с Востока на Запад предсказуемо могли бы назвать «чай». И на это у них были бы свои резоны: «Первая, небольшая партия чая была доставлена из Китая в Португалию в 1550-е годы, и не вызвала там интереса. К 1650-м годам чай в Европе немного распробовали, но его цена была выше цены кофе, и он использовался как медицинское снадобье. Голландская Ост-Индская компания наняла датского врача Корнелиуса Бонтеко написать целую серию статей (из них позже была составлена книга) о целебных свойствах чая. К примеру, при желудочных болезнях Бонтеко советовал пить 50 чашек чая в день. Это сработало. В начале XVIII века почти никто в Великобритании не пил чая, а в конце этого века его пили почти все. Объём официального импорта вырос с 6 тонн в 1699 году до 11 тысяч тонн в 1799-м, а цена фунта чая за это время снизилась в 20 раз» (из книги Тома Стэндиджа «История мира в шести стаканах» // Екатеринбург, «У-Фактория», 2008 г.).

И всё-таки – ШЕЛК!: «Особым товаром, определившим название эпохи, являлся шелк (шелковые ткани и шелк-сырец). Производство шелка представляло собой сочетание естественных природных условий, в которых обитал тутовый шелкопряд (Восточная Азия и северные территории Китая), и уникальной, достаточно древней технологии (в течение длительного времени державшейся в строжайшей тайне) по его переработке в шелковую нить и производству шелкового полотна. Более того, применение шелка было очень многогранным: от дорогих одежд до производства постельных принадлежностей, обеспечивавших высокую гигиену; от производства бумаги до использования шелка в качестве денежного эквивалента – валюты» (из статьи Ирины Бойко «Евразийская цивилизация и логистика Великого шелкового пути», 27.10.2024).